Профессиональное мастерство современного учителя

иностранного языка

Мастерство – высокая и постоянно совершенствуемая степень овладения определенными видами деятельности. Формирование мастерства – задача первостепенной важности в любой общечеловеческой сфере деятельности. Однако, эта задача может решаться лишь на такой стадии развития квалификации, когда основные знания, умения и навыки, требуемые для труда по данной профессии, уже сформированы. Навыки и умения работника, достигшего мастерства, приобретают одновременно специализированный и обобщенный характер и тесно сплетаются со специальными познаниями. Для мастерства в любой области деятельности характерна высокая пластичность, т.е. способность переключаться с одних условий на другие, приспосабливаться к новым требованиям и перестраивать самый характер деятельности сообразно меняющимся условиям.

Педагогическое мастерство является важным качеством учителя. Высокое и постоянно совершенствуемое искусство воспитания и обучения доступно каждому педагогу, работающему по призванию и любящему детей. Педагог – мастер своего дела – это специалист высокой культуры, глубоко знающий свой предмет, хорошо знакомый с соответствующими отраслями науки и искусства, практически разбирающийся в вопросах общей, и особенно, детской, психологии и педагогической, психологии, в совершенстве владеющий методикой обучения и воспитания [25, с. 293] .

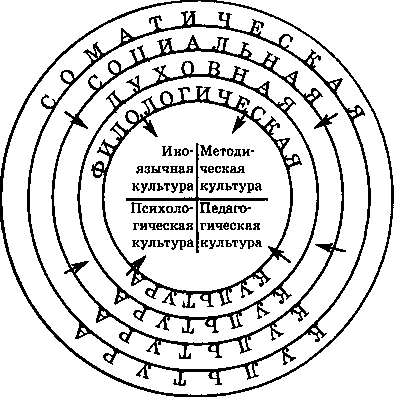

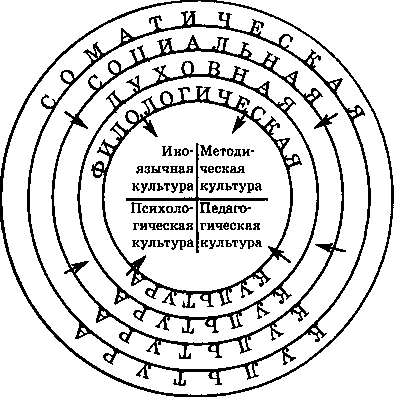

Как известно, любое образование есть передача культуры. Следовательно, профессиональное образование есть передача профессиональной культуры. В Стандарте и учебном плане показано, что профессиональная культура учителя иностранного языка представляет собой интеграцию восьми основных культур: иноязычной, филологической, психологической, педагогической, методической, духовной, социальной и психосоматической (физической). Профессиональная культура деятеля иноязычного образования представлена миксом четырех культур, что демонстрирует рисунок 1:

Рис. 1. Профессиональная культура деятеля сферы иноязычного образования

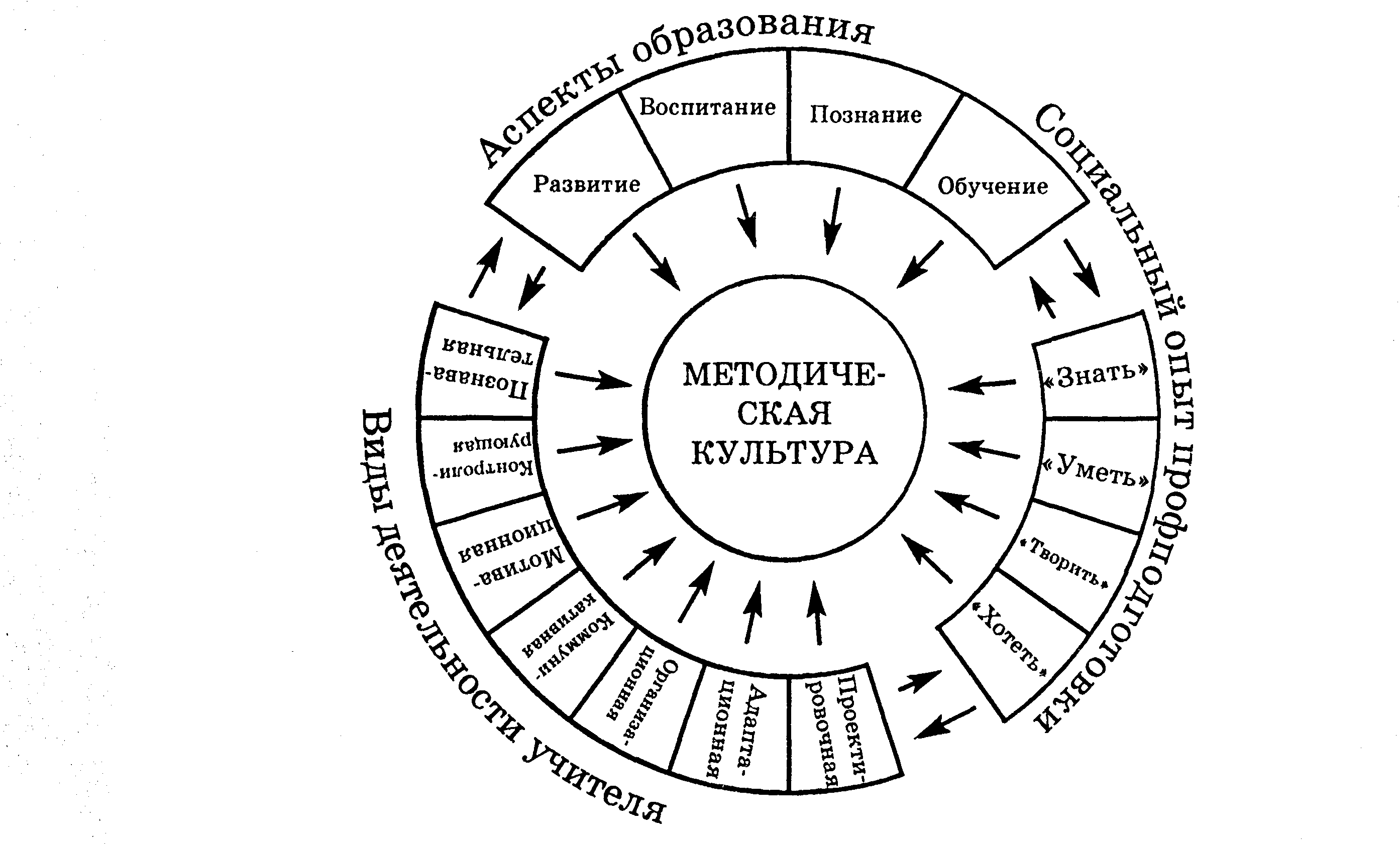

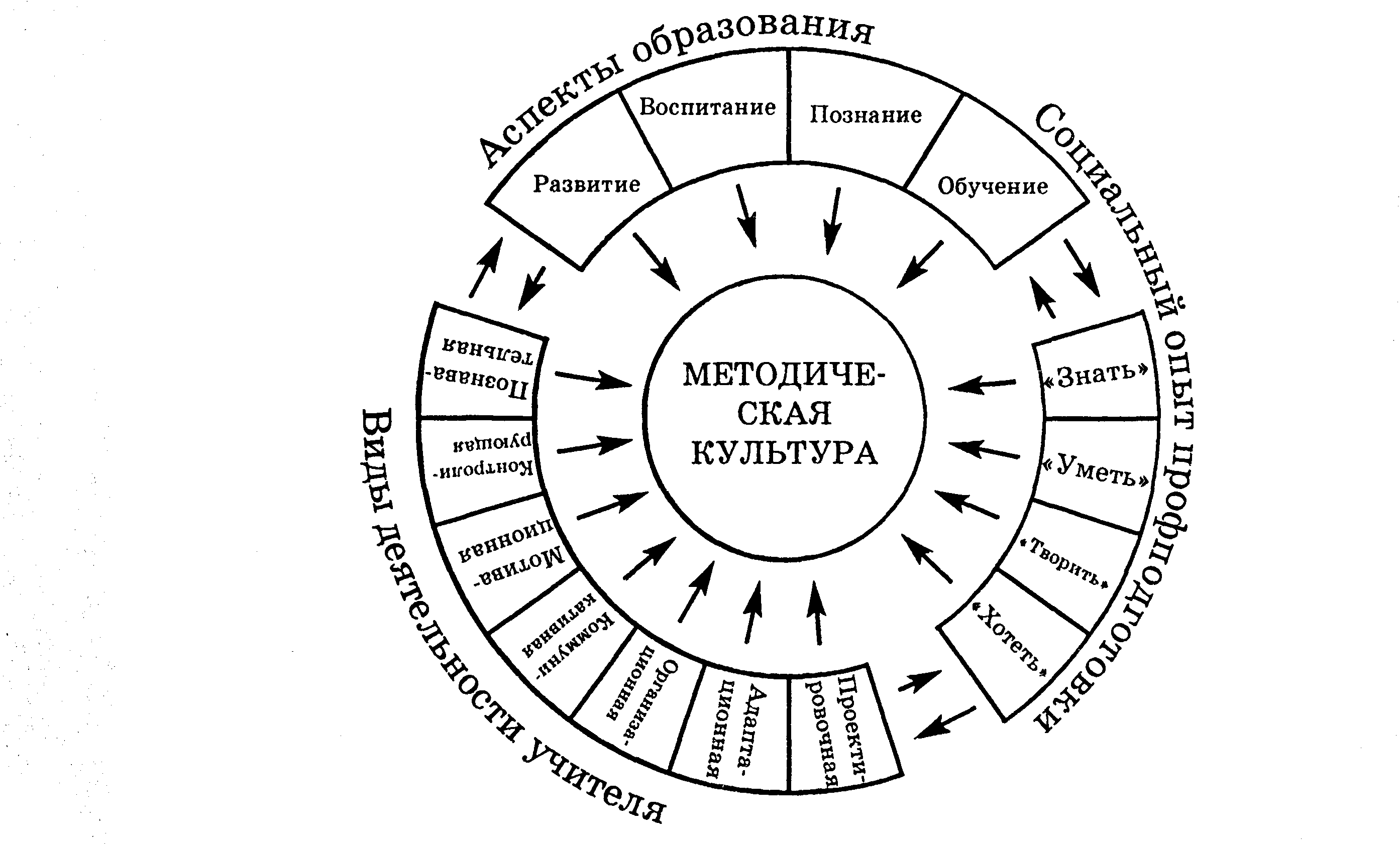

Концепт «методическая культура» структурируется тремя блоками, как показано на рисунке 2 [22]:

Рис. 2. Методическая культура учителя иностранных языков

Во-первых, это знания, без которых обучающая деятельность не может

быть эффективной: знания о цели обучения, средствах (в широком, философ-ском смысле этого слова), субъекте учения, приемах обучения, о себе самом, о закономерностях обучения, о взаимодействие учителя и учеников, об истории методики и т.д.

Но знать мало, нужно еще овладеть приемами своей профессиональной деятельности, основанными на навыках, составляющих опыт работы (второй элемент методической культуры). Поскольку здесь имеются ввиду уже освоенные ранее приемы, то можно считать, что на этой основе осуществляется репродукция методической культуры (воспроизведение уже достигнутого). Следовательно, во-вторых, можно знать, как следует делать, но не уметь этого. Чтобы уметь, нужно освоить опыт осуществления приёмов обучения, доведя владение ими до уровня навыка. На этой основе и происходит воспроизведение накопленного опыта обучения.

Развитие любой культуры (методической в том числе) не мыслимо лишь на основе репродукции освоенного, поэтому выделяется третий элемент методическая культура – творчество, основанное на преобразовании и переносе приемов обучения в разные условия, т.е. продукция нового в обучении. В-третьих, можно знать, как обучать, уметь это делать в знакомых условиях, но быть не готовым к деятельности в новых условиях, в новых учебных ситуациях. Для этого надо обладать способностью творить. Без этой способности в учебном процессе не обойтись, ибо шаблонные учебные ситуации редки: совокупность условий обучения почти всегда уникальна. Благодаря этой способности социальный опыт не только воспроизводится, но и «производится», совершенствуется, обогащается и развивается дальше.

В-четвертых, это желание работать. Иногда учитель знает, умеет, даже способен творить, но не хочет работать, как следует: нет потребности, мотива, сознания необходимости своей работы, мешает отрицательный эмоциональный опыт и т.п. Это значит, что у него не выработан, не воспитан опыт эмоционального отношения (разумеется, положительного) к своей профессиональной деятельности. Это четвертый элемент методическая культура. Такой опыт появляется лишь тогда, когда и приобретение знаний, и овладение приемами, и их творческое использование осуществляется в профессиональной деятельности, связаны с ней и обращены на систему ценностей данного человека. (Не случайно стрелки от первых трех элементов методическая культура ведут к уровням профессионализма через четвертый элемент.)

Таким образом, получается квадрига элементов содержания социального опыта: знать – уметь – творить – хотеть. Свои знания, умения, свой опыт и свое желание учитель проявляет:

– во всех видах своей деятельности: проектировочной, адаптационной, организационной, коммуникативной, мотивационной, контролирующей и познавательной;

– во всех аспектах процесса образования – познавательном, воспитательном, развивающем и собственно учебном;

– как в классной, так и во внеклассной работе.

Рисунок показывает, что как подсистема социального методического опыта, так и виды деятельности и аспекты обучения комплексны (взаимосвя- заны и взаимообусловлены) не только между собой, но и внутри себя.

Следовательно, методическая культура есть интеграция присвоенного социального опыта осуществления всех видов учительской деятельности во всех аспектах образования.

Важно заметить, что методическая культура – не нечто застывшее, раз и навсегда данное. Поскольку может быть разным и содержание социального опыта, и состав видов деятельности (даже трактовка каждого из них), и состав аспектов образования (скажем, исключен развивающий аспект, что наблюдается в некоторых системах), то и содержание (состав содержания) методической культуры может быть разным. Строго говоря, это будет разная методическая культура.

Овладение всеми элементами методической культуры, а, следовательно, и уровнями профессионализма зависит от свойств личности, стиля ее деятельности, способностей (задатков) и черт характера.

Итак, методическое профессиональное мастерство учителя – это психологическое новообразование, которое появляется в результате интеграции элементов усвоенной методической культуры и свойств индивидуальности и функционирует как обобщенная способность (комплексное умение) оптимально осуществлять мотивированную обучающую деятельность при данной цели и данных условиях.

Повышение уровня профессионального мастерства как некой обобщенной способности выполнять свою профессиональную деятельность, принципиально важно как для подготовки (самоподготовки) самого учителя, так и для развития всего общества в целом.