Происхождение славян

На рубеже III - II тысячелетий до н.э. в период бронзового века, когда овладение металлическими орудиями труда и оружием обусловило быстрое развитие индоевропейских племён, они начали обособляться друг от друга и говорить на индоевропейских диалектах. Племена, пользовавшиеся славянским наречием индоевропейского языка, прекрасно понимали тогда своих соседей индоевропейцев - германские и балтийские племена. Близок был славянский диалект и иранским языкам, на которых говорили индоевропейцы, жившие к юго-востоку от будущих славян.

Но где, же обитали эти предки славян, кто был их ближайшими соседями?

Установлено, что во II тысячелетии до н. э. предки славян, ещё не разделившихся на отдельные народы, обитали где-то между балтами, германцами, кельтами и иранцами. Балты жили к северо-западу от славян, германцы и кельты - на западе от них, на юго-востоке обитали индоиранские племена, а на юге юго-западе - греки, италики.

В середине II тысячелетия до н. э. мы застаём предков славян, занимавшими огромную территорию Восточной Европы. Их центром по-прежнему остаются земли по реке Висле, но их миграция простирается уже до реки Одер на Западе и Днепра на Востоке. Южная граница этого расселения упирается в Карпатские горы, Дунай, северная часть доходит до реки Припяти.

К середине II тысячелетия обозначился процесс консолидации осевших на своих местах родственных племён в большие этнические группы.

Со второй половины II тысячелетия до н.э. единообразие праславянского мира нарушается. У европейских племён появляется бронзовое оружие, в их среде выделяются конные дружины. Всё это приводит к усилению их военной активности. Наступает эпоха войн, завоеваний, переселений. На рубеже II и I тысячелетий до н.э. в Европе появляются новые общности, состоящие порой из разноязыких племён, идёт воздействие одних племён на другие. Новые группировки праславян в это время сосредоточиваются в двух местах.

Одна из них располагается в северной половине Центральной Европы и очерчивает западную часть праславянского мира и какую-то часть кельтских и иллирийских племён. Эта группировка на долгие годы получила название венедов.

В восточной части праславянского мира складывается группировка с центром в Среднем Поднепровье. Именно этот район нас интересует больше всего, так как именно здесь появились восточные славяне, и возникло государство Русь.

Здесь пашенное земледелие становиться основным занятием праславян; в начале I тысячелетия до н. э. они уже овладевают выплавкой железа из болотной и озёрной руды. Это обстоятельство резко меняет их быт, позволяет успешнее осваивать природу; вести оборонительные и наступательные войны.

С этого времени, с X - VII вв. до н. э., мы и начинаем говорить о той ветви славянского мира, которая после ряда изменений и исторических катаклизмов постепенно превращается в мир восточнославянских племён. В течение нескольких веков существовала балто-славянская общность. Балты занимали юго-восточное побережье Балтийского моря, доходили до верховьев Оки, а предки славян жили южнее - от Среднего Поднепровья и Припятского Полесья до бассейнов Вислы и Одера.

Балты и славяне говорили на одном языке, были близки по традициям быта, хозяйства, у них были общие боги. В дальнейшем, отсоединившись друг от друга, балты и славяне являлись народами - двоюродными братьями. Многое в их жизни и языке напоминало о древней общности.

Тесными были в это время контакты и взаимовлияния предков славян с североиранскими племенами, из которых позднее выделились постоянные соперники славян - скифы и сарматы. Не случайно в славянском языке появились такие заимствования из иранских языков, как «Бог», «топор», «кот» (небольшой загон, хлев) и др. Но пока это ещё единый мир. Он говорит на едином балто-славянском языке, пока ещё нет разделения на отдельные народы.

К этому времени относится первое известное нам нашествие степняков-кочевников на подднепровские земли. Конные племена киммерийцев обрушились на земледельцев подднепровья. Противоборство продолжалось долгие годы.

В VI - IV вв. до н. э. восточные земли славянской прародины подвергались новому нашествию и завоеванию со стороны скифов - иранских кочевых племён. Скифы передвигались большими конными массами, жили в кибитках.

Именно в ту пору зарождаются племенные образования восточного славянства. В районе расселения земледельцев скифского времени в дальнейшем появится племя полян, давших начало Киеву.

В период с 400 по 100 г. до н. э. на обширной территории между средним течением Одера и Припятским Полесьем и Подднепровьем население, говорившее уже по-славянски.

С конца II в. до н. э. и до V в. н. э. на этой же территории живут наследники ранних славян. Они ставят свои селения на прибрежных возвышениях или среди труднопроходимых для врага заболоченных низин. Их дома деревянные, рубленые; разделение на отдельные горницы еще отсутствует, помещение одно, общее. К дому примыкают небольшие хозяйственные пристройки, навес. В центре дома стоит каменный или глинобитный очаг. Кое-где появляются уже печки, сложенные из камней и глины. Среди деревянных домов встречаются и большие полуземлянки с очагами, где население, возможно, жило в холодное зимнее время.

Начиная со II в. до н. э. эти земли испытали новый натиск врагов. ИЗ низовьев Дона, из черноморских степей на север в Среднее Поднепровье продвинулись кочевые орды сарматов. И снова поднепровские жители частью ушли на север, разбрелись по лесам, а частью передвинулись к югу, где вместе со скифами противостояли нашествию.

Мир и покой в славянских землях во II - V вв. дали свои плоды. Начиная с V в. на землях, где ещё раньше хозяйничали скифы и сарматы, в бассейнах Днепра и Днестра, сложился мощный союз восточнославянских племён под названием анты.

Теперь к востоку от славян не было промежуточной прокладки со степью. Вплотную к ним подступали тюркоязычные племена, ставшие их извечным противником на долгие столетия.

С V в. подъём в восточнославянских землях привёл к резкому увеличению славянского населения в районах Прикарпатья, лесостепи и степи, развитию мощных социальных процессов. Усиливалась роль племенных вождей, старейшин, вокруг них складывались дружины, зарождалось имущественное расслоение в некогда единой среде. Население, укрывшееся в северо-восточных лесах, начинает обратное переселение на юг, на свой древние исконные земли, в районы Среднего Поднепровья, в бассейны Днестра и Буга.

Всё это и явилось основой для обозначившегося в V в. мощного движения восточнославянских племён в районы Подунавья, на Балканский полуостров, в пределы Византийской империи. Воинственные, хорошо вооруженные славянские дружины начинают предпринимать дальние рискованные военные предприятия. В ходе этого движения на юг славяне создают сильные военные союзы, объединяют свои дружины, формируют огромные речные и морские флотилии, на которых быстро передвигаются на дальние расстояния.

Первые десятилетия VI в. стали триумфом славянского давления на Византию. Византийские авторы сообщают о постоянных набегах задунайских славянов, а также антов на владения империи. Они постоянно переходят Дунай, появляются в византийских провинциях Фракии и Иллирике, овладевают греческими городами и сёлами, захватывают жителей в плен и берут за них огромные выкупы. Славянская дружинная стихия заливает Подунавье и Северные Балканы, отдельные струи этого потока доходят до территории древней Спарты и до средиземноморских берегов. По существу славяне начинают колонизацию византийских владений, расселяются в пределах империи, начинают там своё хозяйствование.

Не имея сил сдержать этот неудержимый натиск силой, византийские власти откупаются от славянских нашествий территориями, богатыми дарами - золотом, дорогими ткаными, драгоценными сосудами, брали славянских вождей к себе на службу.

Византийские авторы оставили в своих трудах немало сведений о своих северных соседях. Они описали, в частности, быт и нравы славян V - VII вв.

Просмотр содержимого документа

«Происхождение славян. Восточные славяне в древности»

Происхождение славян. Восточные славяне в древности

Автор: преподаватель первой квалификационной категории

ГПОУ ТО «ДКИТ»

Тимофеева Ю.А.

План занятия

- Происхождение и разделение славян на три основные ветви.

- Восточнославянские племена. Территория их расселения.

- Хозяйство восточных славян.

- Общественный строй.

- Верования восточных славян.

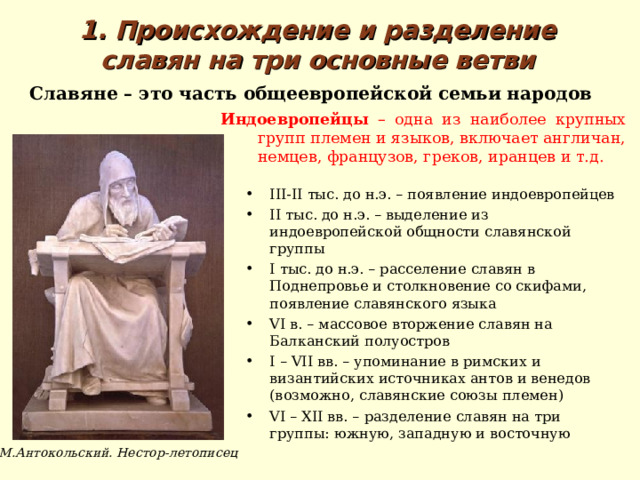

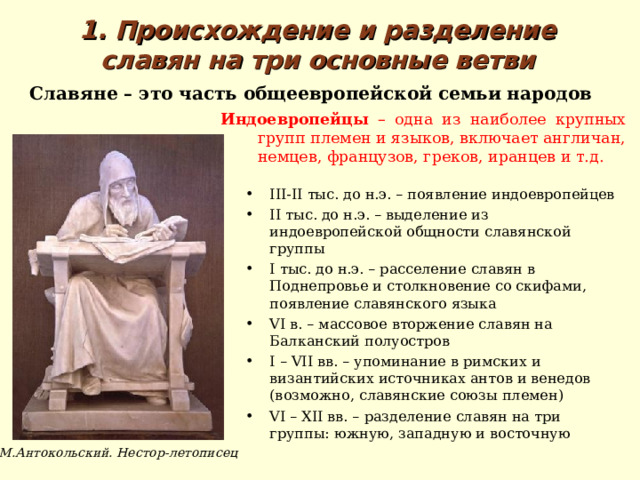

1. Происхождение и разделение славян на три основные ветви

Славяне – это часть общеевропейской семьи народов

Индоевропейцы – одна из наиболее крупных групп племен и языков, включает англичан, немцев, французов, греков, иранцев и т.д.

- III-II тыс. до н.э. – появление индоевропейцев

- II тыс. до н.э. – выделение из индоевропейской общности славянской группы

- I тыс. до н.э. – расселение славян в Поднепровье и столкновение со скифами, появление славянского языка

- VI в. – массовое вторжение славян на Балканский полуостров

- I – VII вв. – упоминание в римских и византийских источниках антов и венедов (возможно, славянские союзы племен)

- VI – XII вв. – разделение славян на три группы: южную, западную и восточную

М.Антокольский. Нестор-летописец

Расселение славян

Прародина славян – территория Дуная, возможно земли скифов Славяне заселили обширную территорию в результате миграции

Славяне всегда жили в окружении многочисленных народов

урало-самодийские народы (чудь, меря, весь)

славяне

германские,

романские,

балтские племена

тюркские племена (хазары, печенеги, половцы)

греки

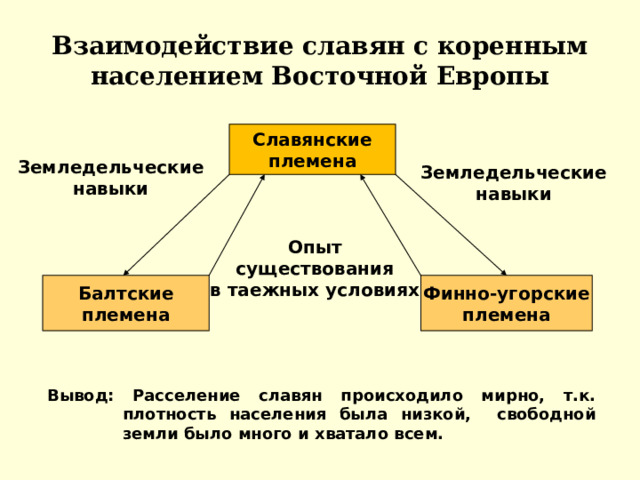

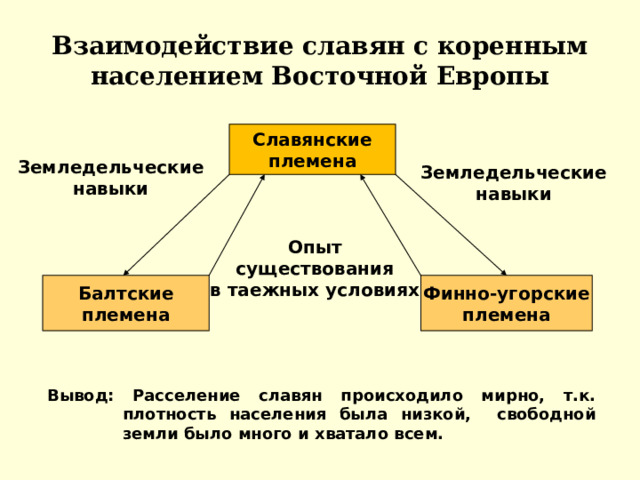

Взаимодействие славян с коренным населением Восточной Европы

Славянские племена

Земледельческие навыки

Земледельческие навыки

Опыт существования в таежных условиях

Балтские племена

Финно-угорские племена

Вывод: Расселение славян происходило мирно, т.к. плотность населения была низкой, свободной земли было много и хватало всем.

2. Восточнославянские племена. Территория их расселения

Женщина из племени Вятичей 10-11 век. реконструкция М.М.Герасимова

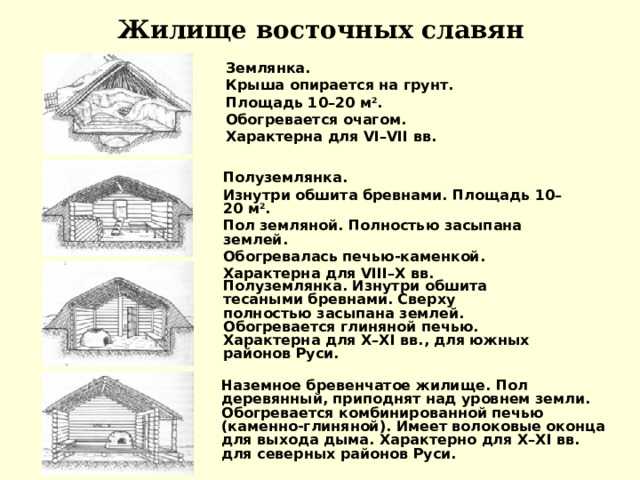

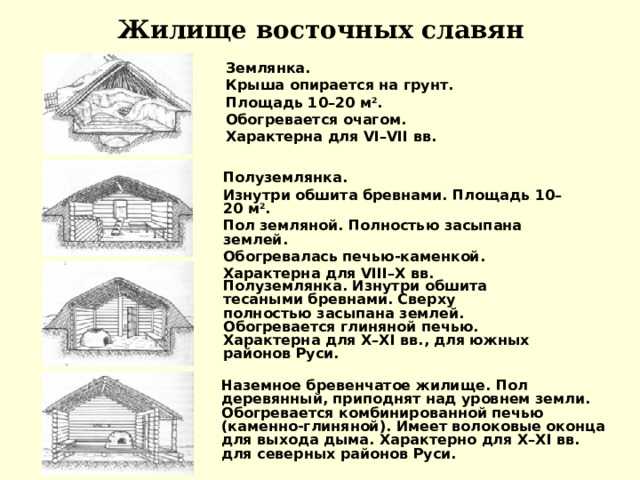

Жилище восточных славян

Землянка.

Крыша опирается на грунт.

Площадь 10–20 м 2 .

Обогревается очагом.

Характерна для VI–VII вв.

Полуземлянка.

Изнутри обшита бревнами. Площадь 10–20 м 2 .

Пол земляной. Полностью засыпана землей.

Обогревалась печью-каменкой.

Характерна для VIII–X вв.

Полуземлянка. Изнутри обшита тесаными бревнами. Сверху полностью засыпана землей. Обогревается глиняной печью. Характерна для X–XI вв., для южных районов Руси.

Наземное бревенчатое жилище. Пол деревянный, приподнят над уровнем земли. Обогревается комбинированной печью (каменно-глиняной). Имеет волоковые оконца для выхода дыма. Характерно для X–XI вв. для северных районов Руси.

3. Хозяйство восточных славян

Занятия восточных славян

Охота

Рыболовство

Солеварение

Земледелие

Скотоводство

Бортничество

Ячмень

Рожь

Пшеница

Просо

Овес

Крупный рогатый скот Лошади Свиньи

Пушнина : Белка

Куница

Соболь

Лисица

Речная рыба

Производство

соли

Мёд диких пчел

Основные отрасли хозяйства

Подсобное хозяйство

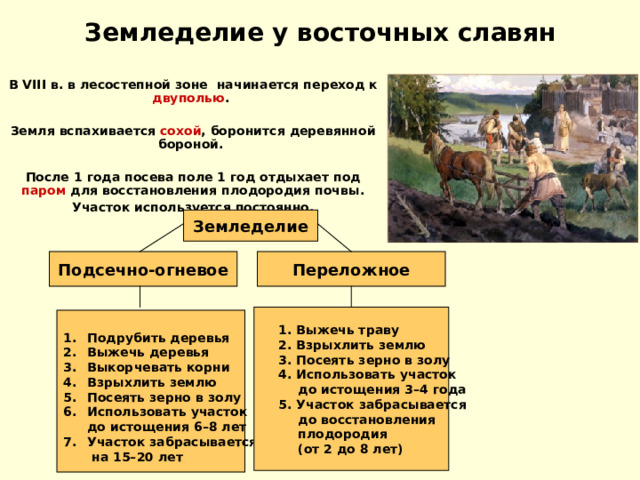

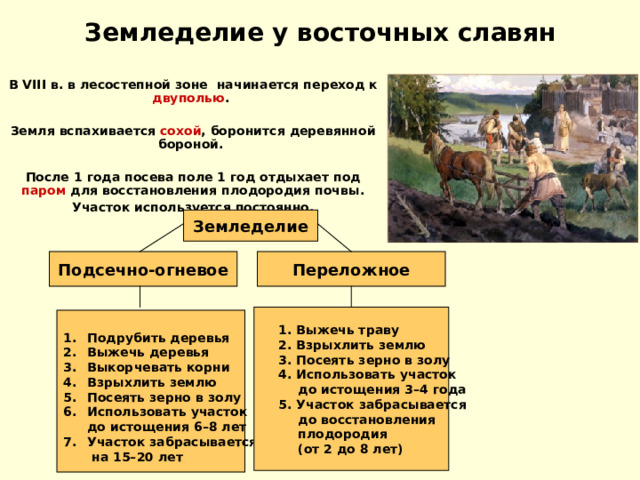

Земледелие у восточных славян

В VIII в. в лесостепной зоне начинается переход к двуполью .

Земля вспахивается сохой , боронится деревянной бороной.

После 1 года посева поле 1 год отдыхает под паром для восстановления плодородия почвы.

Участок используется постоянно.

Земледелие

Подсечно-огневое

Переложное

1. Выжечь траву

2. Взрыхлить землю

3. Посеять зерно в золу

4. Использовать участок до истощения 3 – 4 года

5. Участок забрасывается до восстановления плодородия (от 2 до 8 лет)

- Подрубить деревья

- Выжечь деревья

- Выкорчевать корни

- Взрыхлить землю

- Посеять зерно в золу

- Использовать участок до истощения 6–8 лет

- Участок забрасывается на 15–20 лет

Земледельческие инструменты восточных славян

1–2. Цельнодеревянная лопата

3. Лопата с железной лопастью

4. Цельнодеревянная мотыга

5. Железная мотыга

6. Железная оковка для деревянных лопат

7. Вилы деревянные двузубые

Борона-суковатка.

Такой бороной рыхлили верхний слой почвы, удобренный золой после выжигания травы или деревьев.

Новгородские грабли XII–XV вв. Древнерусские серпы X–XIII вв. Коса с рукоятью XIII век.

Косы X–XIII вв.

Соха, деревянная борона

Сергей Иванов.

Жильё восточных славян. 1909

Торговля у восточных славян

Предметы торговли

Ввоз (импорт)

шёлк, оружие

благовония, пряности

драгоценности

Вывоз (экспорт)

меха, воск

мёд, челядь

Путь «из варяг в греки»

Рабы, кожи, рыба, металлы, янтарь

Скандинавия

Русь

Волокут волоком. Худ. Н.Рерих

Мед, воск, пушнина, соль, вина, шелк, парча, драгоценности

Мед, воск, меха, кожи, рабы

Оружие, вина, драгоценности, шелк, парча

Византийская империя

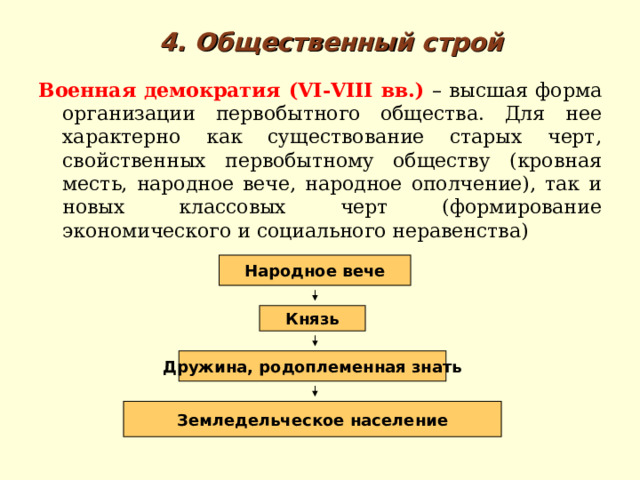

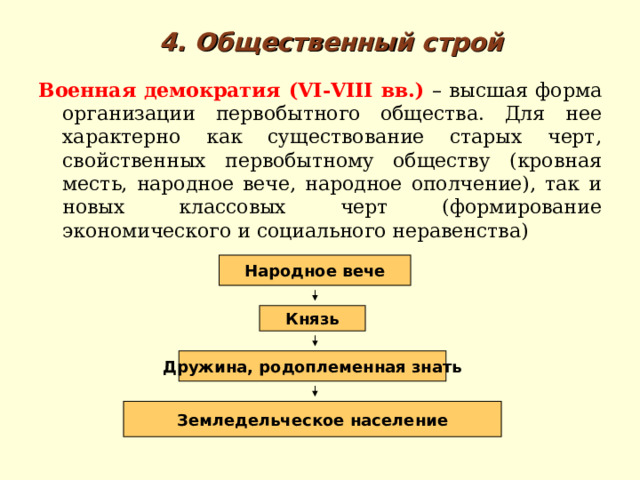

4. Общественный строй

Военная демократия ( VI-VIII вв.) – высшая форма организации первобытного общества. Для нее характерно как существование старых черт, свойственных первобытному обществу (кровная месть, народное вече, народное ополчение), так и новых классовых черт (формирование экономического и социального неравенства)

Народное вече

Князь

Дружина, родоплеменная знать

Земледельческое население

5. Верования восточных славян

Политеизм – вера в многих богов (от греч. «поли» - много и «теос» - бог

Язычество – религия, основанная на поклонении многим богам, идолопоклонство

Збручский идол

Славянские боги

Перун

– бог грома и молнии, покровитель воинов

Даждьбог

– бог Солнца

Сварог

– властитель неба, которому подчиняется вся вселенная

Славянские боги

Велес

– покровитель скота и скотоводов

Мокошь

– богиня плодородия и женского рукоделия, покровительница женщин

Стрибог

– бог бури, ветра

«Низшие духи» в религиозных представлениях восточных славян

Домовой

Леший

Водяной

Волколак

Отправление религиозных культов в восточнославянском обществе

Капище – это пространство языческого храма, расположенное за алтарём, и

предназначенное для установки капей (статуй, изображающих

богов) или иных сакральных предметов

Капище у восточных славян

Волхв – одно из древнейших названий мудреца, кудесника

Домашнее задание: