Пытка зеркалами

Рассказ

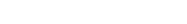

Во главе стола сидел инквизитор. Он сказал: – Ты упорствуешь, отказываешься вернуться в объятия святой Церкви, которая, по милосердию своему, призывает тебя. За это мы приговариваем тебя к тому, чтобы ты побыл сам с собою. Да возненавидишь ты себя, во прахе и теле, и да обретешь раскаяние, ведущее к спасению души.

Во главе сидел инквизитор…

Этих слов я не понял. Впрочем, не понимал я и ничего остального, только угадывал, что какой‑нибудь несчастный страдалец под пыткой обронил мое имя, в надежде смягчить свои мучения. Меня схватили на одной из мадридских улиц и отвели в тюрьму инквизиции. Много недель пробыл я там; наконец меня позвали на следствие, и я обрадовался: по крайней мере, невыносимое ожидание прекратилось…

После допроса меня снова отвели в камеру, похожую на прежнюю. Это была комната приблизительно в двенадцать квадратных футов, которая освещалась окошечком под потолком. Была в ней и кровать, хотя сон в этих стенах редко бывал отдыхом.

Расспрашивать замаскированного тюремщика, который ввел меня в мою новую тюрьму, я не стал. Я прежде пытался делать это, но без успеха. Сторожа инквизиции неразговорчивы; они даже не покачивают головами.

Тяжелая дверь затворилась за мной. Я остался один, понимая, что буду страдать, – но как страдать, не знал. «Побудь наедине с собою»… Что же, в конце концов, могли значить эти слова? Ведь я и так несколько недель провел в одиночном заключении?

Меня допрашивали днем; вечер подходил, ничего не случилось, и мои опасения начали мало‑помалу замирать. Наконец я заснул, почти успокоенный.

В сумраке раннего утра я проснулся – и задрожал от ужаса. Устремив глаза в темноту, я заметил, что за ночь произошла непонятная мне, странная перемена. Как раз против моей кровати мерцал свет; раньше его не было. Остальные стены казались мистическими; странные тени колебались на них.

Я лежал, раздумывая, что бы это значило. Вдруг над моей головой послышался легкий стук; комната окончательно потемнела. Я поднял голову и увидел, что окно чем‑то закрыли. Ждал я несколько часов, но лучи зари не проникли в мою камеру. Вот над моей головой вспыхнул легкий свет; в отверстии на середине потолка показались пальцы, снова исчезли, оставив повешенную зажженную лампу. Наконец теперь я мог видеть…

Что видеть? Моим первым ощущением был полный ужас. Голова у меня закружилась. Мне казалось, что я один среди дикого калейдоскопического вихря… Из каждого угла на меня смотрели страшные лица. Фантастические огоньки качались повсюду, куда ни падал мой взгляд. Казалось, моя камера разрослась, сделалась до ужаса бесконечной, и не было в ней опоры, не было устойчивости…

Я не сразу понял, в чем дело. За ночь стены, потолок и пол моей камеры заменили зеркалами. Даже дверь и окно закрыли теперь зеркальные стекла.

Лицо, смотревшее на меня с пятидесяти сторон сразу, было моим собственным лицом. Я так давно не видал его, что почти совсем забыл. Теперь я видел его, но оно было дико и ужасно. Его окаймляла борода, и мои глаза так изменились, что я невольно задал себе вопрос: как еще они переменятся?

Только через несколько часов я нашел в себе достаточно мужества действительно посмотреть кругом. И невозможно передать, какое это было страшное зрелище! Смотрел ли я направо или налево, вверх или вниз – я видел себя в сотне фантастических поз. Были фигуры, стоявшие ко мне лицом, обращенные ко мне спиной, боком. Тут я держался на голове, там видел себя в перспективе сверху. Половины, части моей фигуры, отрезанные углами зеркал, виднелись повсюду, куда ни обращались мои глаза.

Я боялся пошевельнуться, – так ужасно было волнение, которое порождали среди призраков зеркал самые легкие мои движения. Если я поднимал руку, это движение повторялось толпой фигур на тысячу ладов.

Это было страшное зрелище…

Я старался не открывать век, – но мысль, что кругом меня были миллионы закрытых глаз, как бы в насмешку надо мною заставляла мои веки снова подниматься.

Так прошел день, день ужасного страдания. Я понимал, что еще несколько таких суток превратят меня в бешеного безумца. Из отверстия в середине потолка ко мне спустили пищу, но я не мог дотронуться до нее.

Мои мучители, вероятно, поняли, что конец настанет раньше, чем они желали, – и на следующее утро я проснулся в обыкновенной камере. Я думаю, еще никогда вид тюремных стен не вызывал такого удовольствия. Я провел почти счастливый день, надеясь, что пытка моя окончена.

Но не так действовала инквизиция! На следующее утро зеркала снова появились, с той разницей, что раньше они были совершенно гладки, а теперь их заменили слегка вогнутыми. Каждый, кто когда‑нибудь смотрелся в вогнутое зеркало, знает, что это значит. Мои отражения, бывшие прежде просто бесчисленными, теперь сделались страшно безобразными. Чудовищные губы, безобразные глаза усмехались мне со стен, и ужасные несоразмерные существа неожиданно изменялись при каждом моем малейшем движении. Мне казалось, что дьявольское жилище не могло быть хуже моей камеры. Мне хотелось броситься на пол, но я знал, что меня там встретит какая‑нибудь смешная и страшная карикатура на меня.

На следующий день был отдых; хотя я не питал уже никаких надежд, я постарался спокойно взглянуть в лицо моей судьбе. Очевидно, мои преследователи хотели довести меня до безумия; я хорошо знал их и потому верил, что они еще не достигли пределов своей дьявольской изобретательности. Будь у меня какое‑нибудь оружие, я разбил бы на тысячи осколков проклятые зеркала; но моей кроватью служила простая доска, а ничего другого, подходящего для моей цели, я не мог найти.

Бежать? Невозможно! Инквизиция имела хорошие замки, а тюремщики инквизиции отличались верностью. Раздумывая об этом, я случайно увидел закрытую отдушину в середине потолка, через которую вешали лампу в страшные утра. Тогда я замечал только руку: она поднимала часть зеркала, оттягивая ее назад, а потом вешала лампу на крючок, приделанный к ней. Но так как потолок приходился на высоте по крайней мере десяти футов, это не давало мне никакой надежды!

Однако в отчаянии люди прибегают к отчаянным средствам. На следующее утро я с жаром ждал появления руки. Когда она просунулась в люк, я подпрыгнул и схватился за нее. Раздался крик отчаяния; я повис на захваченной в плен кисти… И вот человеческое тело рухнуло из отверстия на пол. Я успел отскочить от него, и мой тюремщик упал на голову, посреди пола. Лампа, понятно, разлетелась на куски.

Я заранее обдумал все. Не медля ни минуты, я сорвал с убитого или ошеломленного тюремщика плащ и маску и надел их на себя. Потом посадил моего пленника и, став на его плечо как на подножку, подпрыгнул к люку, который вел в комнату наверху.

Мои отражения сделались безобразными…

Я подпрыгнул к люку

К счастью, я добрался до трапа и благополучно вылез из камеры.

Кругом не было никого.

Вопль сторожа прошел не замеченным там, где часто раздавались стоны и крики. Я заботливо закрыл за собой люк.

Остальная часть моего бегства прошла легче, чем можно было предполагать, – отчасти благодаря маске, отчасти в силу обета молчания слуг инквизиции. Я, правда, встретил двух‑трех тюремщиков, но они меня не остановили.

Мне удалось пробраться в сад, и там, в глухом уголку, я по дереву взобрался на стену и скоро очутился на свободе.

Тут я нашел время спросить себя: что почувствует мой пленник, когда он очнется окруженный адскими зеркалами? Конечно, я вывихнул ему кисть, а может быть, он даже сломал себе шею. И, думая об этом, я пожалел, что ко мне не попал сам великий инквизитор…