Всё совершенствует природа: звуки, образы, картины, голоса и, конечно же, краски. И как бы не были универсальны химические индикаторы, как бы не были они популярны и просты в обращении, всё же индикаторы от «природы» совершенней, безопасней, красочней и разнообразней. Данная работа посвящена уникальным свойствам даров природы, удивляющих и привлекающих нас не только вкусом, совершенными формами, но и цветом, точнее палитрой красок - природных индикаторов, входящих в их состав, их умению правильно, соответственно законам химии вести себя в различных средах растворов.

Светофор - так называется реакция за основу которой взят индигокармин- краситель-индикатор синтетического происхождения, обладающий уникальными свойствами менять свой цвет в глюкозно- щелочном растворе с зелёного до жёлтого.

Да, красиво и просматривается кислотно-щелочная шкала.

В противовес такого рода индикаторам я взяла объектом моих исследований овощи и фрукты, выращенные на приусадебном участке.

А предметом исследования стали антоцианы-природные индикаторы, входящие в состав этих продуктов.

Я считаю данную тему актуальной, зная свойства природных индикаторов, их поведение в различных средах, владея способом их приготовления можно определять pH- среду любого испытуемого продукта от почвы, в которой выращиваются растения с плодами до пищи, попадающей на наш стол- уникальная связь веществ в природе.

Индикатор – «указатель» -вещество, отображающее изменения какого-либо параметра контролируемого процесса или состояния объекта.

В химии индикатор-это вещество, меняющее цвет под действием других веществ. Если говорить о классификации индикаторов, то они делятся на группы: Редокс-индикаторы это вещества, способные изменять окраску в зависимости от окислительно-восстановительного потенциала раствора. Применяются для установления конечной точки окислительно-восстановительного титрования и для колориметрического определения окислительно-восстановительного потенциала (преимущественно в биологии). Металлоиндикаторы-эта группа индикаторов, применяемых при титровании с образованием устойчивых комплексов, включает сопряженные системы, состоящие из комплексообразующего органического реагента (металлоиндикатора) и окрашенного комплекса металла. Адсорбционные индикаторы применяют при титровании в методах осаждения: они адсорбируются на поверхности осадка, образующегося при титровании, изменяя свой цвет при достижении точки эквивалентности. Кислотно-основные индикаторы-наиболее известные для нас, которые мы применяем на уроках химии это лакмус, фенолфталеин и метиловый оранжевый, а незамысловатую таблицу: «Окраска индикаторов в различных средах» мы выучили наизусть.

Если рассматривать окраску по данной таблице всех трёх индикаторов, то наиболее кардинальным, насыщенным, чётко отображающим разные среды является лакмус, он и будет сегодня эталоном окрашивания растворов, на который мы ориентируемся. Общее название природных пигментов флавониды, к данной группе относятся флавоны, флавонолы, ауроны, халконы и антоцианы. Строение антоцианов установлено ещё в 1913 году немецким биохимиком Р. Вильштеттером. Антоцианы – это натуральные растительные красящие вещества, придающие лепесткам, плодам, листьям и стеблям окраску от розовой до темно-фиолетовой. Для каждого конкретного вида растений качественный состав антоцианов очень специфичен и зависит от сортовых особенностей и условий произрастания плодов и ягод.

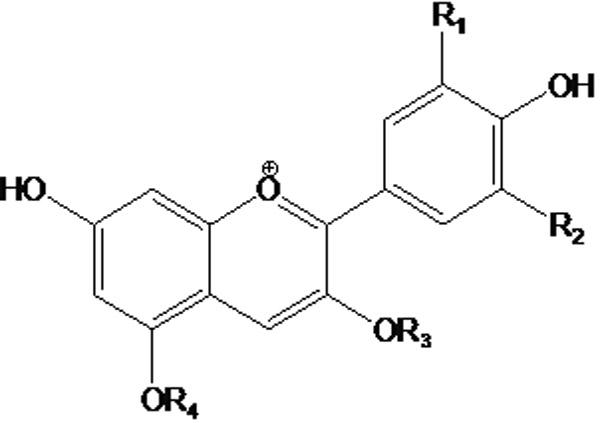

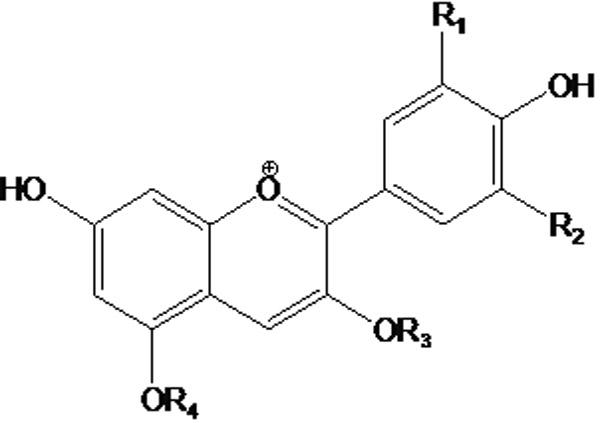

По химической природе антоцианы являютсяпроизводными 2-фенилбензопириллия.

Всё разнообразие оттенков антоцианов зависит от строения, положения и количества функциональных групп в их каркасе. Углеводная часть антоцианов чаще всего представлена глюкозой, но может содержать и другие моно- и дисахариды, например, рамнозу, арабинозу, галактозу. Что же влияет на окраску антоцианов? Число и природа заместителей: гидроксильные группы, несущие свободные электронные пары обуславливают батохромный сдвиг при увеличении их числа. В силу высокой электрофильности цикла структура и, соответственно, окраска антоцианов обуславливается их чувствительностью к pH: в кислой среде (pH

Красная пирилиевая соль; 2. Бесцветное псевдооснование; 3. Синяя хиноидная форма; 4. Пурпурный фенолят хиноидной формы; 5. Жёлтый халкон

Проще говоря: Антоцианы гидролизуются на сахар и окрашенные (красные, пурпурные, фиолетовые, синие) агликоны.Эту способность антоцианов я и использовала в своей работе.

Для проведения опытов в исследовательской работе я использовала плоды чёрной смородины, клубники, вишни, малины, красной рябины, корнеплод свёклы и краснокочанную капусту.

Для приготовления растворов индикаторов взяла по 50 г сырья, измельчила, залила 200 мл воды и прокипятила в течение 1-2 минут. Полученные отвары были охлаждены и профильтрованы. С целью предохранения от порчи, в полученный фильтрат добавила спирт в соотношении 2:1.

Я решила исследовать более широкий диапазон pH от сильно кислотной до сильно щелочной среды.

Самые чёткие и кардинальные цвета, повторяющие цветовую гамму лакмуса получились в колбах с раствором краснокочанной капусты. Все свои работы с индикаторами я зафиксировала на фотоаппарат.

Предварительно разлив раствор краснокочанной капусты я прибавляла в каждую колбу соответствующие растворы:

1.Серной кислота. (pH=1) это сильная неорганическая кислота.

2. Уксусной кислоты.(pH=2-3) это органическая кислота менее сильная чем серная

3. Угольной кислоты.(pH=4-5) Слабая кислота которая моментально разлагается на углекислый газ и воду.

4. Контрольная колба. (pH=7)

5. Раствор гидрокарбоната натрия (пищевая сода). (pH=8-9) слабый щелочной раствор.

6. Раствор гидроксида аммония. (pH=12-13)

7. Раствор гидроксида натрия. (pH=14)сильная щёлочь.

Вот такая получилась радуга.

Кроме того мы можем наблюдать все переходные цвета pH от ярко красного до жёлтого.

Но любой продукт должен найти своё применение. В ходе моих исследований мне стало известно, что кислотность почвы приблизительно можно определить с помощью растений-индикаторов, чувствительных к этому почвенному показателю. Я решила определить pH среду с разных участков своего огорода, где были выращены все предметы моего исследования: плоды и ягоды. Индикатором для этих опытов взяла эталон природных индикаторов- краснокочанную капусту.

Полученные результаты дают нам возможность предположить какие растения можно сажать на данном участке, например на таких слабокислых почвах хорошо растут яблоня, малина и земляника, а вот капуста и свёкла предпочитают кислотность грунта с нейтральными показателями pH.

Делаем вывод: почву нужно раскислять.

Далее я решила апробировать раствор индикатора краснокочанной капусты на водном ресурсе без которого не представляет жизнь ни один организм, в том числе и растительный, я набрала воду из самых известных водных источников Базарного Карабулака и повторила процедуру, определив тем самым pH среду родниковой воды. Анализ дал положительный результат: pH во всех трёх родниках нейтральная.

Кроме данных анализов растворы природных индикаторов-антоцианов можно использовать и в быту, определяя среду любого продукта питания, моющего средства, мыла, шампуней, а также на уроках химии. А ориентиром при этом может служить таблица, которую я составила на основе опытов

Проведя научно-исследовательскую работу, я пришла к следующим выводам:

- Многие растительные пигменты изменяют свой цвет в зависимости от кислотности среды и могут служить индикаторами.

- В результате проведения данных аналитических реакций мы наблюдали изменение окраски экстрактов в зависимости от различных pH. Тем самым мы доказали то, что возможно их применение в качестве кислотно-основных индикаторов.

- Главными отличиями от синтетических индикаторов является то, что они не имеют четких границ перехода, цвет меняется постепенно, проходя через промежуточные фазы.

- Заключительным и не менее важным этапом исследования данной работы является анализ почвы и воды.

Гипотеза, которую я выдвинула в начале проекта, о том, что источником исследования различных химических сред являлись когда то природные индикаторы, содержащиеся в растениях подтвердилась опытами, проделанными мной и историческими фактами, взятыми из научных источников.