СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Теоретические основы использования техники " аппликация" как средства воображения младших школьников.

Разработка использовалась для курсовой работы.

Просмотр содержимого документа

«Теоретические основы использования техники " аппликация" как средства воображения младших школьников.»

46

Содержание

Введение……………………………………………………………………….3

Глава I. Теоретические основы использования техники «аппликация» как средства развития воображения младших школьников

1.1. Понятие и виды воображения…………………………………………...9

1.2. Приемы творческого воображения…………………………………….17

1.3. Развитие воображения у младших школьников на уроках технологии

21

1.4. Анализ программы по технологии УМК «Школа России»…………..26

1.5. Использование аппликации для развития воображения младших школьников…………………………………………………………………………33

1.6. Краткие выводы по первой главе………………………………………42

Глава II. Содержание и методика использования техники «аппликация» в развитии воображения развития младших школьников

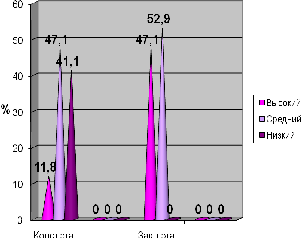

2.1. Характеристика группы испытуемых и итоги первого констатирующего этапа исследования……………………………………………44

2.2. Развитие воображения младших школьников на практике…………..51

2.3. Результаты заключительного этапа исследования……………………60

Заключение…………………………………………………………………...63

Список использованной литературы………………………………………..66

Приложения…………………………………………………………………..68

Введение

Актуальность исследования. «Как бы ни складывалась жизнь родителей, перед ребенком необходимо открыть как можно больше путей в мир творчества, воображения, фантазии» [8, с. 3]

Многие педагоги, которые вдумчиво и всерьез относятся к гармоничному развитию личности детей, с тревогой спрашивают: «Куда исчезают почемучки? Почему все меньше и меньше дети задают вопросов? Где фантазеры, выдумщики, которые пусть не всегда послушны, но зато щедры на неожиданные и самостоятельные находки?». Такие вопросы исчезнут тогда, когда педагогики и родители всерьез отнесутся к развитию воображения у детей. Ведь из детей с богатой фантазией впоследствии вырастают творческие личности, способные разнообразить свою жизнь, придумать что-то новое для себя и для других. А потом взрослые сами избегают общения с людьми, смертельно боящимися высказать свое мнение, отличающееся от других.

Воображение – это как бы тот чуткий музыкальный инструмент, овладение которым открывает возможности самовыражения, требует от ребенка нахождения и исполнения своих собственных замыслов и желаний [9, с. 12].

Необходимость учитывать особенность проявления воображения в искусстве подчеркивается во многих исследованиях – Р. Арнехейм, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец,А.Н. Леонтьев, А.А. Мелик-Пашаев.

«Детское фантазирование в непосредственно творческой деятельности и в процессе восприятия искусства иногда кажется нам чуждым, но каждый раз удивляет и восхищает. Без такого фантазирования путь к произведению искусства может оказаться закрытым. Пусть ребенок еще не владеет всеми изобразительными средствами, зато фантазия и воображение его носят настолько творческий и самобытный характер, что представляют уже сами по себе несомненную эстетическую ценность» [5,с. 176].

Современная психология рассматривает воображение как важнейшую сторону детского творчества. Способность к необычному комбинированию элементов действительности, сообщение предметам новых функций, создание не имеющих в реальности аналогов определяют главные черты творческого процесса: умение видеть и ставить проблемы, возможность рассматривать предметы и явления в различных контекстах, связях и отношениях, находить нетрадиционные способы решения проблемных ситуаций.

Воображение ребенка – это не просто процесс свободного фантазирования, это как бы форма активности, направляемая ребенком на создание некоторого продукта (мелодия песни, стих, сочиненная сказка, создание игрушки, красочного панно и т.д.). Воображение возникает в дошкольном детстве, а в младшем школьном возрасте посредством обучения и воспитания воображение становится ассоциативным и более творческим [5, с. 56].

Огромную роль в развитии воображения играет изобразительное искусство. Аппликация в начальных классах в УМК «Школа России» входит в курс «Технология» и включает в себя овладение учащимися простейшими способами и приёмами работы с различными материалами, имеет направленность на приобщение детей к различным видам народных промыслов, развитие творческих способностей и эстетическое воспитание школьников.

Аппликации были известны уже в древнем Египте, Греции и Риме. В XVI веке аппликации были излюбленным декоративным элементом. Чаще всего ими украшали облачения священнослужителей, например ризы, балдахины, а также использовали для оформления интерьера, аппликацией украшали покрывала, подушки, занавески и т.д.

С давних пор аппликацию используют для украшения народных костюмов. Их нашивали на юбки-поневы, сарафаны, тулупы, туфли, головные уборы. Используя для этого красивые нитки, бусинки, стеклярус, бисер, жемчуг.

Аппликация является популярным и эффективным украшением любой одежды: блузок, юбок, свитеров и вечерних платьев. Они являются отличительной особенностью детской одежды. Очень привлекательно они выглядят на фартуках, прихватках, салфетках, скатертях подушках, ковриках ит.д. Также можно использовать при ремонте одежды, скрывая, дополнительные швы, дефекты, вставки или петли. Аппликация выполняется из кусочков фетра, обрезков мягкой кожи и разных материалов с плотным переплетением нитей в тканях [21, с. 114].

Аппликация – способ создания орнаментов или художественных изображений путем наложения на бумагу, ткань и т.д. разнообразного материала. Совершенствование развивающего характера уроков технологии остается одной из наиболее актуальных проблем методики трудового воспитания. Сегодня учебно-воспитательный процесс в школе должен включить в себя эффективные формы и методы развития, воспитания детей на народных традициях и искусстве; самое ценное, созданное веками мудростью и культурой народа, должно включиться в систему воспитания и образования современного человека.

Проблема развития воображения у младших школьников в процессе выполнения аппликации весьма актуальна. Становление личности ребенка невозможно без развития воображения, особенно творческого. Именно в творческой деятельности воображение развивается лучше всего. Воображение помогает овладеть элементарной художественной грамотой, приобрести опыт работы в технике аппликации с различными материалами.

Объектом исследования стал учебно-воспитательный процесс в начальной школе.

Предметом – развитие воображения в процессе выполнения аппликации.

Цель исследования: определить методы и приемы использования техники «аппликация» в развитии воображения младших школьников.

Цель обусловила решение следующих задач:

1. Анализируя психолого-педагогическую литературу дать определение и понятие процесса воображения.

2. Рассмотреть вопрос использования аппликации для развития воображения младших школьников.

3. Определить наиболее эффективные формы и методы развития воображения у учащихся посредством техники «аппликация».

4. Разработать методические рекомендации, позволяющие качественно улучшить развитие воображения у младших школьников в процессе выполнения аппликации.

Гипотеза исследования: если педагог, используя технику «аппликация» в курсе «Технология», будет обеспечивать формирование положительной мотивации и потребности в творческой практической деятельности; совершенствовать специальные умения и навыки; осуществлять контроль за развитием у учащихся воображения в процессе выполнения художественно-практической деятельности, то уровень развития воображения будет высоким.

Новизна исследования состоит в комплексном исследовании развития воображения младших школьников в процессе выполнения техники «аппликация»; в разработке цикла занятий практической художественно-творческой деятельности с использованием техники «аппликация» для развития воображения.

Практическая значимость. Результаты нашего исследования могут быть использованы в работе учителей начальной школы и педагогов дополнительного образования.

Исследование проходило в три этапа.

На констатирующем этапе исследования (сентябрь 2011 г.) изучалась психолого-педагогическая и методическая литература по теме исследования. Выявлялось состояние исследовательской проблемы в практике педагогического образовательного процесса. Полученный материал позволил определить и сформировать цель, задачи, выдвинуть гипотезу и наметить программу исследовательской работы. Для осуществления цели исследования, решения поставленных задач и проверки гипотезы использовался широкий набор методов сбора фактического материала и его обработки: наблюдение, диагностика воображения (О.М. Дъяченко), анализ продуктов детской деятельности, экспертная оценка, метод математической статистики. А также был сделан первичный «срез» по определению уровня развития воображения младших школьников.

На формирующем этапе исследования (октябрь 2011 – март 2012 г.) разработан и проведен цикл уроков практической художественно-творческой деятельности с использованием техники «аппликация» с целью развития воображения учащихся.

На заключительном этапе исследования (апрель 2012 г.) подводились итоги исследовательской работы. Была проведена обработка и анализ полученных результатов опытно-экспериментальной работы с использованием тех же методов исследования, что и на констатирующем этапе, уточнение отдельных теоретических положений, формулирование окончательных выводов, разработка методических рекомендаций, оформление курсовой работы.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяются методологические и теоретические основы исследования, его объект, предмет, цель, задачи, гипотеза исследования, новизна и практическая значимость работы, определены этапы исследования.

В первой главе раскрыты теоретические основы использования техники «аппликация» как средства развития воображения младших школьников. Дано понятие и рассмотрены виды воображения, проведен анализ приемов творческого воображения. Уделено внимание развитию воображения у младших школьников. Проведен анализ курса «Технология» УМК «Школа России». Раскрыт вопрос использования аппликации для развития воображения младших школьников. Во второй главе представлены различные методы исследования фактического материала, определены методы и формы работы с детьми. Описаны результаты исследования и подведены итоги.

В заключении сделаны выводы по проведенному исследованию, подтверждена гипотеза и предложены методические рекомендации, позволяющие качественно улучшить развитие воображения у младших школьников в процессе выполнения техники «аппликация».

Список используемой литературы содержит 30 источников.

Глава I. Теоретические основы использования техники «аппликация» как средства развития воображения младших школьников

1.1. Понятие и виды воображения

Наряду с образами памяти, которые являются копиями восприятия, человек может создавать и совершенно новые образы. В образах может предстать и то, чего мы непосредственно не воспринимали, и то, чего в такой именно форме в действительности не существует. Это образы воображения. Итак, «воображение – это познавательный процесс, который состоит из создания новых образов, на основе которых возникают новые действия и предметы», – отмечает И.В. Дубровина и др. [7, с. 128].

Каждый образ, созданный в воображении, является в какой-то степени и воспроизведением и преобразованием действительности. Воспроизведение – основная характеристика памяти, преобразование – основная характеристика воображения.

Образы воображения опираются на представления памяти. Но эти представления подвергаются глубоким изменениям. Представления памяти – это образы предметов и явлений, которых мы в данный момент не воспринимаем, но когда-то воспринимали. Но мы можем, исходя из знаний и опираясь на опыт человечества, создать себе представления о таких вещах, которых никогда раньше сами не воспринимали. Например, «я могу себе представить песчаную пустыню или тропические леса, хотя бывать там мне не приходилось», – пишет В.М. Мельников [26, 141]. Воображение – это создание того, что в опыте человека ещё не существовало, что он не воспринимал в прошлом и с чем раньше не встречался [3, с.7]. Тем не менее, все новое, созданное в воображении, все, так или иначе, связано с реально существующим.

Все представления воображения строятся из материала, полученного в прошлых восприятиях и сохраненного в памяти. Деятельность воображения всегда является переработкой тех данных, которые доставляются ощущениями и восприятиями. Из «ничего» воображение творить не может (слепой от рождения не может создать цветовой образ, глухой – звуков). Самые причудливые и фантастические продукты воображения всегда строятся из элементов действительности.

Воображение – одна из фундаментальных характеристик человека. В нем наиболее наглядно проявляется отличие человека от животных предков. Б.И. Пинский писал: «Сама по себе взятая фантазия, или сила воображения, принадлежит к числу не только драгоценных, но и всеобщих, универсальных способностей, отличающих человека от животного. Без неё нельзя сделать ни шагу не только в искусстве… Без силы воображения невозможно было бы даже перейти улицу сквозь поток машин. Человечество, лишенное фантазии, никогда не запустило бы в космос ракеты» [24, с. 84] Д. Дидро восклицал: «Воображение! Без этого качества нельзя быть ни поэтом, ни философом, ни умным человеком, ни мыслящим существом, ни просто человеком… Воображение – это способность вызывать образы. Человек, начисто лишенный этой способности, был бы тупицей» [3, с.15].

При помощи воображения человек отражает реальную действительность, но в иных, необычных, часто неожиданных сочетаниях и связях. Воображение преобразует действительность и создаёт на этой основе новые образы. Воображение тесно связано с мышлением, поэтому способно активно преобразовывать жизненные впечатления, полученные знания, данные восприятия и представления. Вообще изображение связано со всеми сторонами психической деятельности человека: с его восприятием, памятью, мышлением, чувствами.

Всякая деятельность человека, результатом которой является не воспроизведение бывших в его опыте впечатлений или действий, и будет принадлежать к этому второму роду творческого или комбинирующего поведения. Мозг есть не только орган, сохраняющий и воспроизводящий наш прежний опыт, он есть так же орган комбинирующий, творчески перерабатывающий и созидающий из элементов этого прежнего опыта новые положения и новое поведение. По мнению Л.С. Выготского воображением называют «именно эту творческую деятельность, основанную на комбинирующей способности нашего мозга»[5, с. 67.].

Р.С. Немов определяет воображение как «особую форму человеческой психики, стоящую отдельно от остальных психических процессов и вместе с тем занимающую промежуточное положение между восприятием, мышлением и памятью»[17, с. 220]. Специфика этой формы психического процесса состоит в том, что воображение, вероятно, характерно только для человека и странным образом связано с деятельностью организма, будучи в то же самое время самым «психическим» из всех психических процессов и состояний. Последнее означает, что ни в чем другом, кроме воображения, не проявляется идеальный и загадочный характер психики. Можно предполагать, что именно воображение, желание его понять и объяснить привлекло внимание к психическим явлениям в древности, поддерживало и продолжает его стимулировать и в наши дни.

Благодаря воображению человек творит, разумно планирует свою деятельность и управляет ею. Почти вся человеческая материальная и духовная

Воображение является основой наглядно-образного мышления, позволяющего человеку ориентироваться в ситуации и решать задачи без непосредственного вмешательства практических действий. Оно во многом помогает ему в тех случаях жизни, когда практические действия или невозможны, или затруднены, или просто нецелесообразны (нежелательны).

А.Н. Леонтьев определяет воображение как познавательный процесс, имеющий в своей основе аналитико-синтетическую деятельность человеческого мозга [13, с. 53]. Анализ помогает выделить отдельные части и признаки предметов или явления, синтез – объединить в новые, до сих пор не встречавшиеся комбинации. В результате создаётся образ или система образов, в которых реальная действительность отражается человеком в новом, преобразованном, измененном виде и содержании.

Физиологическая основа воображения – образование новых сочетаний из временных нервных связей, уже сформировавшихся в коре больших полушарий мозга.

Выделяются следующие виды воображения:

Непроизвольное или пассивное воображение – новые образы под воздействием малоосознанных или неосознанных потребностей. Это сновидения, галлюцинации, грёзы, состояния «безумного отдыха».Эти явления Л.С. Выготский [4, с. 188] объясняет тем, что значительные участки мозга душевнобольного постоянно в большей или меньшей степени заторможены. Следы прошлых восприятий, комбинируемые в образах фантазии, вызывают такую же реакцию, как и реальные раздражители.

Грёзы – это пассивное, но преднамеренное воображение. Это мечты, не связанные с волей, направленной на их выполнение. Люди грезят о чём-то приятном, радостном, заманчивом, причём в грёзах отчётливо видна связь фантазии с потребностями и желаниями.

Пассивное воображение редко становится импульсом творческого процесса, т. к. «спонтанные», независимые от воли художника образы чаще являются продуктом подсознательной работы творца скрытой от него самого. И, тем не менее наблюдения за творческим процессом, описанные в литературе, дают возможность привести примеры роли пассивного воображения в художественном творчестве. Так, Франц Кафка исключительную роль в своем творчестве уделял сновидениям, запечатлевая их в своих фантастически мрачных произведениях.

Произвольное, или активное воображение – это процесс преднамеренного построения образов в связи с сознательно поставленной целью в той или иной деятельности. Этот вид изображения возникает в раннем возрасте и наибольшее развитие получает в детских играх. В игре дети берут на себя разные роли (лётчика, шофера, доктора, Бабы – Яги и т.д.). Необходимость построить своё поведение в соответствии с приятной на себя ролью требует активной работы воображения. Кроме этого надо вообразить недостающие предметы и саму ситуацию игры. Активное воображение характеризуется тем, что, пользуясь им, человек по собственному желанию вызывает у себя соответствующие образы.

По оригинальности произвольное (активное) воображение разделяют на воссоздающее, или репродуктивное, и творческое.

Воссоздающее, или репродуктивное воображение – это построение образа предмета, явления в соответствии с его словесным описанием или по чертежу, схеме, картине. В процессе воссоздающего воображения возникают новые образы, но новые субъективно, для данного человека, а объективно они уже существуют. Они уже воплощены в определённых предметах культуры. При чтении художественной и учебной литературы, при изучении географических, исторических и других описаний постоянно оказывается необходимым воссоздать при помощи фантазии то, о чём говорится в этих источниках. Любой зритель, читатель или слушатель должен обладать достаточно развитым воссоздающим воображением, чтобы увидеть и почувствовать то, что хотел передать и выразить художник, писатель, рассказчик. Отличной школой развития воссоздающего воображения служит изучение географических карт.

Суть воссоздающего воображения в том, что мы воспроизводим то, что сами непосредственно не воспринимали, но что нам сообщают другие люди (речью, чертежами, схемами, знаками и пр.). Мы как бы расшифровываем сигналы, символы, знаки. Например, инженер, рассматривая чертёж (систему линий на листе), восстанавливает образ машины, которая «зашифрована» условными обозначениями.

А.В. Петровский считает, что воссоздающее воображение играет важную роль в жизни человека. Оно позволяет людям обмениваться опытом, без чего немыслима жизнь в обществе. Оно помогает каждому из нас овладеть опытом, знаниями и достижениями других людей [22, с. 234 –297].

В репродуктивном воображении ставится задача воспроизвести реальность в том виде, какова она есть, и хотя здесь так же присутствует элемент фантазии, такое воображение больше напоминает восприятие или память, чем творчество. Так, с репродуктивным воображением может быть соотнесено направление в искусстве, называемое натурализмом, а так же отчасти, реализм. Общеизвестно, что по картинам И.И. Шишкина ботаники могут изучать флору русского леса, т. к. все растения на его полотнах выписаны с «документальной» точностью. Работы художников-демократов второй половины XIX в. И. Крамского, И. Репина, В. Петрова при всей их социальной заостренности также являют собой поиски формы, максимально приближенной к копированию действительности.

С феноменом воображения в практической деятельности людей известный художник К.Ф. Юон прежде всего, связывает процесс художественного творчества. Творческое воображение – это самостоятельное создание новых образов, которые реализуются в оригинальных продуктах деятельности. Образы создаются без опоры на готовое описание или условное изображение [10, с. 39 – 40].

Роль творческого воображения огромна. Создаются новые оригинальные произведения, которых никогда не было. Однако их персонажи (у художников, скульпторов, писателей) настолько жизненны, реальны, что начинаешь относиться к ним, как к живым (Дон Кихот, Наташа Ростова, Анна Каренина).

Но иногда воссоздание действительности реалистическим методом художника не устраивает. Реальность пропускается через продуктивное воображение творцов, они по-новому ее конструируют, пользуясь светом, цветом, наполняя свои произведения вибрацией воздуха (импрессионизм), прибегая к точечному изображению предметов (пуантилизм в живописи и музыке), разлагая объективный мир на геометрические фигуры (кубизм) и т.д. Плодом такого воображения является роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита», фантастика братьев Стругацких, знаменитое абстрактное полотно П. Пикассо «Герника».

Еще один вид творческого воображения – фантазия или мечтательность. Здесь желаемое будущее не связывается непосредственно с настоящим. К образам фантазии относятся сказочно-фантастические и научно-фантастические образы. В фантазии представлены объекты и явления, которых в природе нет. И сказки, и научная фантастика – результат творческого воображения. Но их авторы не видят путей достижения того, что рисует им их воображение.

Каждый предмет, каким бы будничным и далёким от фантазии он ни казался, в той или иной мере результат работы воображения. В этом смысле можно сказать, что любой предмет, сделанный руками человека, – это осуществлённая мечта. Новое поколение использует вещь, о которой мечтали и которую создали их отцы. Осуществлённая мечта вызывает новую потребность, порождает новую мечту. Сначала каждое новое достижение кажется прекрасным, но по мере его освоения люди начинают мечтать о лучшем, большем.

Сущность воображения заключается в способности подмечать и выделять в предметах и явлениях специфические признаки и свойства и переносить их на другие предметы. Ученые выделяют несколько техник воображения [15, с. 118 – 120]:

Комбинировании е– сочетание отдельных элементов различных образов предметов в новых, более или менее обычных комбинациях. Комбинирование – это творческий синтез, а не простая сумма уже известных элементов, это процесс существенного преобразования элементов, из которых строится новый образ.

Частный случай комбинирования – агглютинация – способ создания нового образа путём соединения, склеивания совершенно разных объектов или их свойств. Например, кентавр, дракон, сфинкс – лев с головой человека или ковёр – самолёт, когда способность летать перенесли от птицы на другой предмет. Это сказочный образ: не учитываются условия, при которых ковер мог бы летать. Но само воображаемое перенесение способности птиц к полёту на другие тела – оправдано. Потом изучили условия полёта и осуществили мечту – появился самолёт. Такие соединения разных объектов существуют не только в искусстве, но и в технике: троллейбус, аэросани, танк – амфибия и т.д.

Акцентирование – подчёркивание тех или иных чёрт (например, образ великана). Этот способ лежит в основе создания карикатур и дружеских шаржей (умный – очень высокий лоб, недостаток ума – низкий).

Акцентирование проявляется в нескольких специфических действий:

- утрирование – намеренное подчёркивание особенностей внешнего облика человека;

- преувеличение или приуменьшение (Мальчик–с–пальчик, семиглавый Змей – Горыныч);

- типизация – обобщение и эмоциональная насыщенность образа. Это наиболее сложный путь создание образа творческого воображения.

Индивидуальные особенности воображения определяются:

1) степенью лёгкости и трудности, с какой человеку вообще даётся воображение;

2) характеристикой самого создаваемого образа: нелепица или оригинальная находка решения;

3) в какой области ярче, быстрее происходит создание новых образов (личностная направленность) [9, с. 98 – 100].

Таким образом, физиологический процесс воображения представляет собой процесс образования новых сочетаний и комбинаций из уже сложившихся нервных связей в коре головного мозга.

1.2. Приемы творческого воображения

Воображение является крайне сложным по своему составу процессом. Именно эта сложность составляет главную трудность в изучении процесса творчества и приводит часто к неверным представлениям относительно самой природы этого процесса и его характера как чего-то необычного и совершенно исключительного.

В самом начале процесса, как мы уже знаем, стоят всегда восприятие внешние и внутренние, составляющие основу нашего опыта. То, что ребёнок видит и слышит, является, таким образом, первыми опорными точками для его будущего творчества. Он накапливает материал, из которого впоследствии будет строить него фантазия. Важнейшими составными частями этого процесса А.В. Петровский [22, с. 198 – 199] считает диссоциацию и ассоциацию воспринятых впечатлений. Диссоциация заключается в том, что это сложное целое как бы рассекается на части, они сохраняются преимущественно по сравнению с другими, одни сохраняются, другие забываются. Диссоциация, таким образом, является необходимым условием для будущей деятельности фантазии. Этот процесс крайне важен во всём умственном развитии человека, он лежит в основе абстрактного мышления, в основе образования понятий.

Это умение выделить отдельные черты сложного целого имеет значение для всей решительно творческой работы человека над впечатлениями. За процессом диссоциации следует процесс изменения, которому подвергаются эти диссоциированные элементы. В качестве примера такого внутреннего изменения можно привести имеющий огромное значение для воображения и для воображения ребёнка в частности процесс преувеличения и преуменьшения отдельных элементов впечатлений.

Ассоциация может происходить на различной основе и принимать различные формы от чисто субъективного объединения образов до объективно научного. Заключительным и последним моментом предварительной работы является комбинация отдельных образов, приведение их в систему, построение сложной картины. На этом деятельность творческого воображения не заканчивается. Полный круг этой деятельности будет завершён тогда, когда воображение воплощается, или кристаллизуется, во внешних образах.

Рассмотрим основные психологические факторы, от которых зависит протекание всех этих отдельных процессов. Первым таким фактором является потребность человека в приспособлении к окружающей среде. Если окружающая жизнь не ставит перед человеком задачи, если привычные и наследственные его реакции вполне уравновешивают его с окружающим миром, тогда нет никакого основания для возникновения творчества. Существо, которое является вполне приспособленным к окружающему миру, такое существо не могло бы ничего желать, ни к чему стремиться и, конечно, ничего не могло бы творить. Поэтому в основе творчества всегда лежит неприспособленность, потребности, стремления или желания.

«Каждая потребность, – говорит Т. Рибо, – стремление или желание отдельно или же вместе с несколькими другими может поэтому служить импульсом к творчеству. Психологический анализ каждый раз разлагать «самопроизвольное творчество» на эти его первичные элементы. Всякое изобретение имеет поэтому двигательное происхождение; основная сущность творческого изобретения оказывается во всех случаях двигательной» [27, с. 132].

Наличие потребностей или стремлений приводит, таким образом, в движение процесс воображения, оживание следов нервных возбуждений, даёт материал для его работы. Эти два условия необходимы и достаточны для того, чтобы понять деятельность воображения и всех входящих в его состав процессов.

Возникает вопрос относительно факторов, от которых зависит воображение. И так деятельность воображения зависит от опыта, от потребностей и интересов, в которых эти потребности выражаются. Легко понять также, что оно зависит от комбинаторной способности и упражнения в этой деятельности, воплощения продуктов воображения в материальную форму; зависит далее от технического умения и от традиций, т.е. от тех образцов творчества, которых влияют на человека.

Творческой деятельностью Л.С. Выготский [5, с. 77] называет такую деятельность человека, которая создаёт нечто новое, всё равно будет ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке. Индивидуальные различия в воображении выражаются прежде всего в яркости образов, степени их соотнесённости с реальностью, жизненностью, правдивостью. Определяются эти различия видом деятельности, они проявляются и умением подчинять воображение поставленной цели, включать его в творчество.

Творчество – сложный психологический процесс. Существует он как синтез познавательной, эмоциональной и волевой сфер человеческого сознания. Но особое место в нём занимает воображение. Полёт фантазии в творческом процессе любого вида деятельности обеспечивается знаниями. Опытом, подкрепляется целеустремлённостью, настойчивостью и сопровождается определённым эмоциональным фоном. В настоящее время психология научного творчества – одна из наиболее перспективных областей психологической науки.

Творческая деятельность воображения находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека, потому что этот опыт представляет материал, из которого создаются построения фантазии. Чем богаче опыт человека, тем больше материал, которым располагает его воображение. Вот почему у ребёнка воображение беднее, чем у взрослого человека, и это объясняется большей бедностью его опыта.

Если проследить историю великих изобретателей, великих открытий, то почти всегда можно установить, что они явились в результате огромного, накопленного прежде опыта. Именно с этого накопления опыта и начинается всякое воображение. Чем богаче опыт, тем при прочих равных условиях богаче должно быть воображение [3, с. 23 – 25].

Таким образом, несмотря на кажущуюся легкость, произвольность, непредсказуемость возникающих образов, творческое преобразование действительности в воображении подчиняется своим законам и осуществляется определенными способами. Новые представления возникают на основе того, что уже было в сознании, благодаря операциям анализа и синтеза. В конечном счете, процессы воображения состоят в мысленном разложении исходных представлений на составные части (анализ) и последующем их соединении в новых сочетаниях (синтез), т. е. носят аналитико-синтетический характер. Следовательно, творческий процесс опирается на те же механизмы, которые задействованы и при формировании обычных образов воображения.

1.3. Развитие воображения у младших школьников

на уроках технологии

В младшем школьном возрасте ребенок в своем воображении уже может создавать разнообразнейшие ситуации. Формируясь в игровых замещениях одних предметов другими, воображение переходит и в другие виды деятельности.

В условиях учебной деятельности к воображению ребенка предъявляют специальные требования, которые побуждают его к произвольным действиям воображения. Учитель на уроке предлагает детям представить себе ситуацию, в которой происходят некие преобразования предметов, образов, знаков. Эти учебные требования побуждают развитие воображения, но они нуждаются в подкреплении специальными орудиями - иначе ребенок затрудняется продвинуться в произвольных действиях воображения. Это могут быть реальные предметы, схемы, макеты, знаки, графические образы и др.

В экспериментах Ж. Пиаже использовались задачи, в которых от испытуемого требовалось вообразить последовательные ступени некоторого физического преобразования.

Ребенку показывали стержень, стоящий вертикально и укрепленный одним концом, и просили представить (в рисунке, жестами и др.) последовательные позиции, которые занимает стержень в процессе падения, переходя в горизонтальное положение. Оказалось, что дети шести-семи лет с этой задачей справиться не могли.

В другом эксперименте ребенку давали стакан с некоторым количеством жидкости и просили угадать результат перемещения жидкости в стакан иной формы: 1) будет ли при этом сохраняться количество жидкости; 2) какова будет высота столба жидкости во втором стакане.

Дети шести-семи лет делали правильные предсказания о высоте столба жидкости и сохранении ее количества. Однако наиболее интересной является переходная стадия, на которой ребенок правильно предсказывает изменение уровня, но затем отрицает сохранение количества жидкости.

Из подобных исследований Ж. Пиаже сделал вывод, что воображение претерпевает генезис подобно тому, который проходят интеллектуальные операции: сначала воображение статично, ограничивается внутренним воспроизведением состояний, доступных восприятию; по мере развития ребенка воображение становится более гибким и подвижным, способным к предвосхищению последовательных моментов возможного преобразования одного состояния в другое.

Ж. Пиаже отделяет воображение, как ранее он это делал с восприятием, от интеллектуальных операций; он отличает его также и от восприятия. Воображение более высокого уровня развивается в паре с конкретными операциями, но его нельзя с ними отождествлять.

Ж. Пиаже считает, что гибкое, способное на предвосхищение воображение может реально помогать операциональному мышлению, даже необходимо ему. Наиболее ярко воображение проявляется в рисовании и сочинении рассказов и сказок. У младших школьников, так же как и у дошкольников, мы можем наблюдать большую вариативность в характере детского творчества: одни дети воссоздают реальную действительность, другие - фантастические образы и ситуации. В зависимости от этого можно условно разделить детей на реалистов и фантазеров. Специальным интересом ребенка может стать фантастический, пугающий и привлекающий мир сказки. Черти, водяные, лешие, русалки, колдуны, феи, сказочные принцессы и многие другие персонажи народного творчества, существа, созданные индивидуальной фантазией, наряду с совершенно реалистическими изображениями людей определяют содержание душевной работы и продуктов деятельности ребенка. Конечно же, содержание рисунков ребенка зависит от того культурного багажа, который определен духовным уровнем семьи и степенью ориентации самого ребенка на реальную или воображаемую действительность [23, с. 93 – 95].

Сочиняя всевозможные истории, рифмуя «стихи», придумывая сказки, изображая различных персонажей, дети могут заимствовать известные им сюжеты, строфы стихотворений, графические образы, порой вовсе не замечая этого. Однако нередко ребенок специально комбинирует известные сюжеты, создает новые образы, гиперболизируя отдельные стороны и качества своих героев. Ребенок, если у него достаточно развиты речь и воображение, если он получает удовольствие от рефлексии на значения и смысл слов, словесных комплексов и образы воображения, может придумать и рассказать занимательный сюжет, может импровизировать, наслаждаясь своей импровизацией сам и включая в нее других людей.

В воображении ребенок создает опасные, страшные ситуации, когда, например, необходимо идти на черную-черную гору, забраться в самую глубокую пещеру и в полной темноте двигаться к заветной цели, не реагируя на устрашающие звуки, не боясь многократного эха, мелькающих в просветах теней, множественных отражений загадочных зеркал и т.д. Главное- преодоление, обретение друга, выход к свету, надежда и радость. Переживание негативного напряжения в процессе создания и развертывания воображаемых ситуаций, управление сюжетом, прерывание образов и возвращение к ним тренируют воображение ребенка как произвольную творческую деятельность.

Кроме того, воображение может выступать как деятельность, которая приносит терапевтический эффект. Ребенок, испытывая трудности в реальной жизни, воспринимая свою личную ситуацию как безысходную, может уйти в воображаемый мир. Так, когда нет отца, и это приносит невыразимую боль, в воображении можно обрести самого замечательного, самого необыкновенного - великодушного, сильного, мужественного отца. В воображении можно даже спасти отца от смертельной опасности, и тогда он будет не просто любить тебя, но и ценить твою смелость, находчивость и мужество. Отец-друг - мечта не только мальчиков, но и девочек. Воображение дает временную возможность расслабиться, освободиться от напряжения для того, чтобы продолжать жить дальше без отца. Когда притесняют сверстники - бьют, угрожают расправой, унижают морально, в воображении можно создать особый мир, в котором ребенок или разрешает свои проблемы собственным великодушием, разумным поведением, или превращается в агрессивного повелителя, который жестоко мстит своим обидчикам. Очень важно прислушиваться к высказываниям ребенка по поводу притесняющих его сверстников. Что доминирует в его эмоциях -огорчение, недоумение по поводу поведения обидчиков или агрессия? Только понимая глубинные чувства ребенка, можно попытаться ему помочь.

Когда постоянно срывается и кричит на своего ребенка нервная и несчастная мать, в воображении можно встретить добрую фею или совершить подвиг, спасти свою маму от страшной опасности. Но можно желать матери смерти - ведь она так несправедлива...

Воображение, каким бы фантастическим оно ни было в своей сюжетной линии, опирается на нормативы реального социального пространства. Пережив в своем воображении добрые или агрессивные побуждения, ребенок тем самым может подготовить для себя мотивацию будущих поступков.

Воображение при всей его пользе для подготовки к творческой деятельности может увести ребенка от реального мира, придав болезненность его душевной жизни.

Воображение может заводить ребенка и в тупик, создавая навязчивые образы, которые действительно упорно преследуют ребенка. В этом случае требуется специальная помощь.

Образы воображений у некоторых детей могут быть близки к эйдетическим образам, обладающим не только яркостью и отчетливостью, но и процессуальностью - они могут непроизвольно меняться перед внутренним взором ребенка. В возрасте семи-одиннадцати лет ребенок по-прежнему может находиться в зависимости от возникающих образов воображения, но он может, приложив определенные усилия, управлять их появлением и развитием, побуждая свободный поток зрительных или звуковых ассоциаций, или прерывать его в зависимости от своей воли. Непроизвольно возникающие образы воображения обременяют ребенка; освобождение от их спонтанного напора требует специального приложения усилий и контроля.

Ребенок может напрягаться от непроизвольно возникающих образов воображения, порой чувствовать себя несчастным, но он находит и привлекательные стороны от погружения в спонтанно возникающий мир воображения, который для него выступает как иная реальность, чем природный, предметный и социальный мир человеческих отношений [29, с. 71 – 73].

Воображение в жизни ребенка играет большую роль, чем в жизни взрослого, проявляясь гораздо чаще, и чаще допускает нарушение жизненной реальности. Неустанная работа воображения - важнейший путь познания и освоения ребенком окружающего мира, способ выйти за пределы личного практического опыта, важнейшая психологическая предпосылка развития способности к творчеству и способ освоения нормативности социального пространства, последнее принуждает работать воображение непосредственно на развитие личностных качеств [16, с. 116 – 203].

1.4. Анализ программы по технологии УМК «Школа России»

Программа «Технология» УМК «Школа России» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по технологии и на основе авторской программы Н.И. Роговцевой «ХХI век – век высоких технологий». Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. Данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. Технологическая подготовка школьника позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете.

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.

Цели изучения технологии в начальной школе: овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; освоение продуктивной проектной деятельности; формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.

Теоретической основой данной программы являются:

- Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией.

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.

Основные задачи курса:

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями;

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда;

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности;

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых изделий;

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике проекта;

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты;

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места;

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата;

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами.

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой.

Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с разных сторон.

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое предусматривает:

- знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;

- овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки;

- первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;

- знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира;

- изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного восприятия);

- осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему;

- проектная деятельность;

- использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной деятельности;

- знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;

- изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы.

Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития детей.

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю.

Понятие «аппликация» изучается в разделе «Природный материал» один час. Дети изучают виды природных материалов, подготовку природных материалов к работе, приемы и способы работы с ними. Дети знакомятся со сбором, сортировкой, сушкой под прессом и хранением природного материала. Учащиеся выполняют аппликации по заданному образцу. В процессе знакомства с аппликацией дети изучают понятия «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» (текстовый и слайдовый).

Учащиеся наблюдают, исследуют, сравнивают, сопоставляют природные материалы их виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). Осваивают правила сбора и хранения природных материалов. Осмысливают значение бережного отношения к природе. Соотносят природные материалы по форме и цвету с реальными объектами. Выполняют практическую работу из природных материалов: собрать листья высушить под прессом и создавать аппликацию из сухих листьев по заданному образцу, заменять листья похожими по форме и размеру на образец. Итогом изучения темы является изготовление аппликации из сушёных листьев [2, с. 328 – 364].

1.5. Использование аппликации для развития воображения младших школьников

Аппликация (от латинского слова «прикладывание») - интересный вид художественной деятельности. Это способ работы с цветными кусочками различных материалов: бумаги, ткани, кожи, меха, войлока, цветные бусины, бисер, шерстяные нити, металлические чеканные платины, всевозможная материя (бархат, атлас, шёлк), высушенные листья и т.д. [6, с. 53] Такое применение разнообразных материалов и структур с целью усиления выразительных возможностей очень близко к другому средству изображения - коллаж.

Аппликация родилась очень давно. Она появилась как способ украшения одежды и обуви, домашней утвари и орудий труда, интерьера своего жилища. Возможно, первым толчком к появлению аппликации явилась необходимость сшивать шкуры для одежды, и первый стежок подсказал человеку, что им можно не только соединять детали одежды, но и украсить её. Детали, выкроенные из этих материалов, стали прикреплять к одежде. Так появилась аппликация.

Сюжетом становились животные, птицы, сами люди, фантастические чудовища, красивые цветы и растения, сцены охоты и повседневной жизни.

Аппликации доступны даже детям раннего возраста: создать целое из имеющихся частей гораздо проще, чем тот же рисунок создать из мозаики.

Части аппликации можно заготовить заранее и дать их ребёнку для создания изображения, а мозаику - нет.

В работе над аппликацией используют клей, ножницы, цветную бумагу (которую можно сделать самим с помощью красок или фломастеров), обёрточную бумагу, журналы, фольгу, фантики, поролон и просто неожиданные материалы.

Понятие «аппликация» включает способы создания художественных произведений из различных по своим свойствам и фактуре материалов, объединенных сходством техники выполнения. Каждый материал имеет свои особенности, которые оказывают определяющее влияние на технику выполнения аппликации. Например, бумага, солома, засушенные растения, береста, прикрепляются к фону различными клеями; тополиный пух накладывается на бархатную бумагу.

По мнению С.В. Араповой, аппликация – наиболее простой и доступный способ создания художественных работ, при котором сохраняется реалистическая основа самого изображения [1, с. 8]. Это даёт возможность широко использовать аппликацию не только в оформительских целях, но и в создании картин, панно, орнаментов и т.д.

В словаре С. Ожегова термин аппликация (от лат. Applicatio – прикладывание, присоединение) раскрывается так: это способ получения изображения [19, с. 99].

Также, аппликация - вырезание и наклеивание (нашивание) фигурок, узоров или целых картин из кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов на материал-основу (фон) [4, с. 12].

В своей работе мы будем придерживаться всех понятий, так как они раскрывают понятие «аппликация» с разных сторон».

Основными признаками аппликации являются силуэтность, плоскостная обобщенная трактовка образа, локальность больших цветовых пятен.

Аппликация может быть предметной, состоящей из отдельных изображений; сюжетной, отображающей совокупность действий, событий; декоративной, включающей орнаменты, узоры, которыми можно украсить

Сочетание различных видов аппликации в различных комбинациях даёт бесконечное множество работ, позволяя решать разнообразные задачи: создание панно, ковров, гобеленов, поздравительных открыток, оформление самодельных книг, тетрадей, альбомов, украшение помещения, одежды, поделок и т.д. Данная классификация даёт представление о богатстве изобразительно-выразительных средств аппликации и позволяет представить ее возможности.

Существуют различные виды аппликации:

Предметная аппликация представляет собой наклеенные на фон отдельные предметные изображения, передающие обобщенный, условный образ окружающих предметов (стилизованный). Изображаются предметы с отчётливой конфигурацией, простой формой, ясными пропорциями, локальной окраской.

Декоративная аппликация связана с понятием декоративности (изображения, отличающиеся орнаментальностью, обобщенностью форм, цветовой насыщенностью) и представляет собой объединенные по законам ритма, симметрии элементы украшения, декоративные по цвету и по форме (геометрические, растительные т.д.). Важную роль здесь играет орнаментальная композиция. Орнамент характеризуется ритмичностью (повторение одинаковых или чередование разных элементов узора) и бывает бесконечным или замкнутым (ленточная или центрально-лучевая композиция). Еще одно направление декоративной аппликации - шрифтовая аппликация, т.е. оформление заголовков, текстов.

Сюжетно-тематическая аппликация представляет собой наклеенные на фон изображения во взаимосвязи и в соответствии с темой или сюжетом (событие, ситуация, явление). Содержание такой аппликации может быть как несложным, так и достаточно сложным, динамичным по действию, с большим количеством персонажей и деталей. Размещение фигур может быть в один или в два-три плана, могут быть использованы приемы передачи объема и перспективы: разница размеров фигур первого и второго плана, их расположение относительно края листа, яркость и насыщенность окраски фигур первого плана, их детальная разработка.

Симметричная аппликация представляет собой наклеенные на фон изображения предметов, имеющие симметричное строение. Изображения предметов могут быть выполнены с использованием приема складывания бумаги пополам или в несколько раз перед вырезанием с целью одновременной передачи формы повторяющихся частей.

В соответствии с различными типами симметрии различают: зеркальную (боковую) симметричную аппликацию, передающую изображения предметов, обладающих при некотором упрощении симметричным строением (листья, деревья, насекомые, человек и т.д.); центрально-лучевую симметричную аппликацию, при которой равномерность распределения частей достигается их вращением относительно центра, когда отдельный элемент повторяется многократно по окружности.

Асимметричная аппликация представляет собой наклеенные на фон изображения предметов, несимметричные по форме. Вместе с цветной аппликацией этот вид является базовым для детского творчества, так как не диктует жестких стилистических ограничений и не требует специальных приемов при изготовлении.

Геометрическая аппликация представляет собой наклеенные на фон изображения предметов, составленные полностью или частично из деталей геометрической формы. Геометрическая фигура может использоваться как элемент геометрических орнаментов, узоров, когда необходимо продуманное сочетание фигур, их размеров, форм, цветов, а также их порядок и чередование. Это очень эффективное упражнение для развития логического мышления, фантазии и творчества.

Другой вариант использования геометрических форм - конструирование из них различных фигур сложного строения (машин, домиков и т.д.). Такое «плоскостное моделирование» из фигур одинаковой или различной формы, несмотря на упрощение и стилизацию, дает не только возможность создавать интересные сюжетные композиции, но и анализировать форму предметов с точки зрения ее расчленения на геометрические фигуры, что служит подготовкой к объемному конструированию. Возможно и использование геометрических фигур в соседстве с негеометрическими, когда нужно передать особенности формы таких предметов, как мяч, шар, дом и т.п.

Резаная аппликация выполняется из бумаги традиционным способом - вырезанием, она также является базовой.

Рваная аппликация изготавливается из бумаги способом обрывания. Края деталей получаются неровными, смазанными, создается впечатление пушистости, шероховатости.

Плоская аппликация предполагает, что изображения предметов крепятся на плоскость всего фона. Это традиционный, базовый вид аппликации, если не считать такой его разновидности, когда изображение создается методом вырезания отверстий в фоне, а под фон подклеивается подкладка одного или разных цветов.

Объемная аппликация предусматривает, что изображения предметов или их деталей крепятся на фон только частью плоскости, создавая видимость объема. Существуют различные варианты крепления деталей: элементы наклеиваются частью плоскости; элементы наклеиваются частью плоскости в два-три плана на согнутой по типу открытки основе; в качестве элементов выступают объемные детали, изготовленные методом складывания, они наклеиваются частью поверхности; элементы наклеиваются несколько помятыми, поскольку выполнены из гофрированной или тисненой бумаги.

Аппликация целыми силуэтами представляет собой наклеенные на фон не расчлененные на отдельные детали изображения предметов.

Раздробленная на части аппликация состоит из изображений предметов, выполненных из отдельных деталей одного цвета или разных цветов. Эти два последних вида аппликации наиболее часто встречаются в практике обучения младших школьников.

Мозаика выполняется из кусочков бумаги одного цвета или различных цветов, составляющих детали изображения. Качество кусочков бумаги также может быть разным. Мозаика из бумаги бывает контурной (кусочки наклеиваются по краю изображения) или сплошной (заклеивается внутренняя поверхность изображения). Мозаику можно сделать с просветами или без них.

Однослойная аппликация предполагает, что изображения предметов или их деталей наклеиваются на фон без наложения друг на друга.

Многослойная аппликация выполняется путем наклеивания (или нашивания) на фон изображений предметов и их деталей в два-три слоя.

Итак, прежде чем приступить к выполнению аппликации, необходимо решить, какие она будет иметь характеристики, т.е. какой она будет по содержанию, по количеству цветов, по наличию симметрии, по форме, по способу изготовления деталей, по степени прилегания их к основе, по количеству деталей и способу их крепления. Кроме того, нужно иметь представление об особенностях в аппликации композиции (взаимосвязь между размерами и расположением основных фигур на выбранном формате), колорита (сочетание цветов, их гармония и соответствие содержанию аппликации), приемов передачи объема и перспективы.

Еще одним немаловажным моментом является выбор материала для работы, поскольку бумага имеет множество разновидностей по свойствам и внешнему виду. Правильный выбор бумаги позволяет добиться выразительности образа, его точности, соответствия содержанию и стилю работы. Разнообразие видов и свойств бумаги служит дополнительным источником разнообразия аппликационных изделий.

Для работы с бумагой требуется целый набор инструментов и приспособлений. От того, насколько подготовлено рабочее место, какие способы выполнения предпочитает ребенок, зачастую зависит не только качество аппликации, но и вообще возможность её выполнения [10, с. 108 – 111].

Очень важно, отмечает В.Ф. Котляр, чтобы в это время взрослый помог ребенку овладеть новыми способами творческого отражения окружающей действительности. При этом осмысленность, которую вносит в деятельность ребенка взрослый, отнюдь не нарушает самобытности детского изображения [11, с. 60 – 61].

В современной психолого-педагогической литературе с наибольшей определенностью описаны два направления в руководстве детской творческой деятельностью: создание условий, благоприятствующих творчеству, и построение логической поэтапности в достижении творческого результата.

Важное значение для определения природы возникновения воображения и для организации процесса его формирования имеют выдвинутые А.Н. Леонтьевым положение о том, что «в психологических предпосылках детской игры элементов фантастики нет, а есть потребность действовать, как взрослые, т.е. действовать так, как это видел ребенок у других, как об этом ему рассказывали и т.д. Ребенок стремиться ехать верхом на лошади, но не умеет этого и пока не в состоянии этому научиться: это ему недоступно. Поэтому происходит своеобразное замещение: место лошади заступает в игре предмет, который принадлежит к миру непосредственно доступных ребенку предметов» [14, с. 30]

Таким образом, на первом этапе обучения аппликации дается установка не на художественный образ, а на воображаемое игровое действие, выполняемое графическим способом.

Обучение детей основам аппликации предполагает не только развитие у них умения излагать свою мысль графически и цветом, но и развитие способности наблюдать, острее воспринимать и анализировать явления окружающей действительности. Процесс аппликации Т.В. Нестерова [18, с. 32] тесно связывает с живой работой мысли, с развитием образного мышления и художественного вкуса, наблюдательности и зрительной памяти, двигательных функций руки и глазомера.

Воображение учащихся развивается в процессе различных видов выполнения аппликации. Как правило, отмечает Кузин В.С., «в аппликациях особенно наглядно проявляется индивидуальность учащегося, уровень развития его художественных способностей, запас наблюдений и впечатлений от окружающей действительности» [12, с. 119].

Основным методом изучения детей в процессе обучения и воспитания служит наблюдение. Систематически используя этот метод, можно получить ценные сведения о различных сторонах развития и деятельности ребёнка.

Благоприятные условия для получения таких факторов представляют уроки технологии. Наблюдения за детьми во время выполнения аппликации позволяют обнаружить у них такие черты, которые на других уроках могут остаться незамеченными. В ходе аппликации учащиеся подробно рассматривают и изучают особенности реальных предметов, осмысливают их строение, форму, цвет и другие свойства, выполняют разнообразные мыслительные операции. В процессе занятий аппликацией учитель имеет возможность получить материал, раскрывающий особенности мышления, эмоционально-волевой сферы и деятельности младших школьников. Деятельность учащихся, направленная на выявление и запоминание того, что затем должно быть передано в аппликации, способствует повышению и речевой активности. Изучению подлежат основные черты деятельности школьников (направленность, устойчивость, сознательность, активность, продуктивность, мотивация). Фиксируется, действует ли ученик целенаправленно во время выполнения задания, на что конкретно направленно его внимание. Наблюдения за ребёнком в процессе аппликации позволяют установить, может ли он правильно организовать свою деятельность, поступает ли в соответствии с указаниями учителя или «соскальзывает» на другой, более простой вид работы. Нередки случаи, когда ученик вовсе отказывается от выполнения задания.

Занятия аппликацией позволяет довольно быстро определить состояние моторики ученика, его ведущую руку, степень координированности выполняемых действий и их качество.

С помощью графических заданий нетрудно установить, насколько самостоятельно ученик дифференцирует геометрические фигуры разной формы, находит фигуры одинаковой формы, но разной величины и окраски, соотносит объект изображения с той или иной геометрической формой.

Изобразительная деятельность создаёт благоприятные условия для изучения специфических особенностей младших школьников в плане ориентировки в пространстве и умения располагать детали на разных объектах. Кроме того, проверяется, как ученик, анализируя объект изображения, называет его части и словесно обозначает взаимное расположение этих частей.

Существенным моментом является фиксация того, как ученик использует помощь педагога в учебном процессе. Формы этой помощи могут быть различны: привлечение внимание ученика к деталям или способу изображения; наводящие вопросы, касающиеся формы, строения или расположения деталей; прямой показ отдельного приёма изображения; совет, как лучше расположить аппликацию; демонстрация действия и просьба самостоятельно повторить это действие; длительное обучение тому, как надо выполнять задание.

Оказывая помощь, необходимо проследить, в какой мере ученик проявляет специальные умения и навыки, и свою фантазию.

Существует большая зависимость между воображением и умом человека. Развитие воображения неразрывно связано с развитием личности в целом. Воображение можно тренировать и развивать, как особую сторону психической деятельности человека. Воображение развивается, прежде всего, в той деятельности, в которой нельзя обойтись без воображения. В каждом человеке заключен какой-то «кусочек фантазии», но у каждого фантазия, или воображение, проявляется по-разному, в зависимости от направленности личности – её интересов, знаний, эмоционального настроя.

В образах, возникающих в воображении, всегда есть черты уже известных человеку образов. Но в этом образе они преображены, изменены, соединены в необычные сочетания [25, с.139].

Педагогический вывод, который можно отсюда сделать, заключается в необходимости расширять опыт ребёнка, если мы хотим создать достаточно прочные основы для его творческой деятельности. Чем больше ребёнок видел, слышал и пережил, чем больше он знает и усвоил, чем большим количеством элементов действительности он располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных условиях, будет деятельность его изображения.

1.6. Краткие выводы по первой главе

Воображение является познавательным психическим процессом и играет огромную роль в жизни человека. Выделяют непроизвольное или пассивное воображение, произвольное или активное воображение. По оригинальности произвольное (активное) воображение разделяют на воссоздающее, или репродуктивное, и творческое. Отмечают такие техники воображения как комбинирование, акцентирование.

Основными приёмами творческого воображения являются диссоциация и ассоциация, которые позволяют фантазировать и творить.

Чем богаче опыт человека, тем богаче его воображения.

В младшем школьном возрасте совершенствуется воссоздающее воображение, связанное с представлением ранее воспринятого или созданием образов в соответствии с данным описанием, схемой, рисунком и т. д. Представления младших школьников постепенно становятся более реалистическими, перестают быть фрагментарными и разорванными, объединяются в системы.

Творческое воображение как создание новых образов, связанное с преобразованием, переработкой впечатлений прошлого опыта, соединением их в новые сочетания, комбинации, также получает дальнейшее развитие. В воображении младшего школьника все чаще создаются образы, не противоречащие действительности, что связано с развитием способности ребенка к критической оценке. Таким образом, воображение младших школьников, с одной стороны, постепенно освобождается от влияния непосредственных впечатлений (что и придает ему творческий характер), с другой стороны, усиливается реализм их воображения, связанный с развитием способности контролировать и оценивать образы воображения с позиций логики, законов объективного мира.

На уроках курса «Технология» УМК «Школа России» учащиеся изготавливают изделия из природных материалов в технике «аппликация». Работая в этой технике, учащиеся на основе композиции, колорита, приемов передачи объема и перспективы выражают свою фантазию и развивают воображение.

Глава II. Содержание и методика использования техники «аппликация» в развитии воображения развития младших школьников

2.1. Характеристика группы испытуемых и итоги первого констатирующего этапа исследования

Практическое исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 1 г. Холмска. Участниками исследования выступили учащиеся 3 класса.

В классе 17 человек: из них – 6 мальчиков, 11 девочек, разного уровня способностей. В классе есть ученики, которые могут учиться на «4» и «5», и есть ученики, у которых средний и низкий уровень подготовки к школе. Интерес к учебной деятельности у учащихся довольно средний.

Класс как коллектив сформирован, но сплоченность коллектива недостаточная. Хотя дети доброжелательные, правильно реагируют на замечания и стараются исправиться.

В классе есть и трудные дети. Требуют к себе особого внимания Артур Б., Дима З. и Влад К. В классе 5 неполных семей, 1 семья многодетная, 7 семей малообеспеченных, Таня Г. живет в семье опекунов.

На констатирующем этапе исследования с целью определения уровня развития воображения мы воспользовались следующими методами сбора фактического материала: наблюдение, диагностика воображения (О.М. Дъяченко), анализ продуктов детской деятельности, экспертная оценка, метод математической статистики.

Наблюдая за воображением детей в процессе учебной деятельности на уроках технологии, мы оценили основные компоненты воображения младших школьников на уроках.

Воображение (или фантазия) оценивалось баллом 5 как высокий в тех случаях, когда его можно назвать творческим, проявляющимся во всех видах учебной деятельности, баллом 4 – если воображение развито, но чаще проявляется в одном виде деятельности, 3 – воображение проявляется эпизодически, 2 – очень редко, 1 – отсутствует. Также учитывались особенности воображения: оригинальность, эмоциональность, целостность создание новых образов.

В результате исследования оказалось, что учащиеся не отличаются оригинальностью в создаваемых ими образах, хотя эмоциональные реакции их адекватны, в большинстве своем в создании новых образов учащиеся не пользуются фантазией, не соблюдают целостность образа (Приложение 1, таблица 1).

С целью диагностики воображения учащихся мы воспользовались диагностикой воображения О.М. Дъяченко. В диагностику вошло три методики:

1. Методика «Вербальная фантазия» (речевое воображение)

Ребенку предлагалось придумать рассказ (историю, сказку) о каком-либо живом существе (человеке, животном) или о чем-либо ином по выбору ребенка и изложить его устно в течение 5 минут. На придумывание темы или сюжета рассказа (истории, сказки) отводилось до одной минуты, а после этого ребенок приступал к рассказу.

В ходе рассказа фантазия ребенка оценивалась по следующим признакам:

- скорость процессов воображения;

- необычность, оригинальность образов воображения;

- богатство фантазии;

- глубина и проработанность (детализированность) образов;

- впечатлительность, эмоциональность образов.

По каждому из этих признаков рассказ оценивался от 0 до 2 баллов.

0 баллов ставилось тогда, когда данный признак в рассказе практически отсутствовал. 1 балл рассказ получал в том случае, если данный признак имелся, но выражен сравнительно слабо. 2 балла рассказ зарабатывал тогда, когда соответствующий признак не только имелся, но и выражен достаточно сильно.

Если в течение одной минуты ребенок так и не придумал сюжет рассказа, то подсказывали ему какой-либо сюжет и за скорость воображения ставилось0 баллов. Если же сам ребенок придумывал сюжет рассказа к концу отведенного времени (1 минута), то по скорости воображения он получал оценку в 1 балл. Наконец, если ребенку удавалось придумать сюжет рассказа очень быстро, в течение первых 30 секунд, или если в течение одной минуты он придумывал не один, а как минимум два разных сюжета, то по признаку «скорость процессов воображения» ребенку ставилось 2 балла.

Необычность, оригинальность образов воображения расценивалась следующим способом:

Если ребенок просто пересказал то, что когда-то от кого-то слышал или где-то видел, то по данному признаку он получал 0 баллов. Если ребенок пересказал известное, но при этом внес в него от себя что-то новое, то оригинальность его воображения оценивалась в 1 балл. В том случае, если ребенок придумал что-то такое, что он не мог раньше где-то видеть или слышать, то оригинальность его воображения получала оценку в 2 балла.

Богатство фантазии ребенка проявлялась также в разнообразии используемых им образов. При оценивании этого качества процессов воображения фиксировалось общее число различных живых существ, предметов, ситуаций и действий, различных характеристик и признаков, приписываемых всему этому в рассказе ребенка. Если общее число названного превышало десять, то за богатство фантазии ребенок получал 2 балла. Если общее количество деталей указанного типа находилось в пределах от 6 до 9, то ребенок получал 1 балл. Если признаков в рассказе мало, но в целом не менее пяти, то богатство фантазии ребенка оценивалось в 0 баллов.

Глубина и проработанность образов определялись по тому, на сколько разнообразно в рассказе представлены детали и характеристики, относящиеся к образу, играющему ключевую роль или занимающему центральное место в рассказе. Здесь также давалась оценки в трехбалльной системе.

0 баллов ребенок получал тогда, когда центральный объект рассказа изображен весьма схематично.

1 балл - если при описании центрального объекта его детализация умеренная.

2 балла - если главный образ его рассказа расписан достаточно подробно, с множеством разнообразных характеризующих его деталей.

Впечатлительность или эмоциональность образов воображения оценивалась по тому, вызывает ли он интерес и эмоции у слушателя.

0 баллов - образы малоинтересны, банальны, не оказывают впечатления на слушающего.

1 балл - образы рассказа вызывают некоторый интерес со стороны слушателя и некоторую ответную эмоциональную реакцию, но этот интерес вместе с соответствующей реакцией вскоре угасает.

2 балла - ребенком были использованы яркие, весьма интересные образы, внимание слушателя к которым, раз возникнув, уже затем не угасало, сопровождаясь эмоциональными реакциями типа удивления, восхищения, страха и т.п.

Таким образом, максимальное число баллов, которое ребенок в этой методике мог получить за свое воображение, равно 10, а минимальное - 0.

2. Методика «Рисунок»

В данной методике ребенку предлагался стандартный лист бумаги и фломастеры (не менее 6 разных цветов). Ребенок получал задание придумать и нарисовать какую-нибудь картину. На это отводилось 5 минут.

Анализ картины и оценка фантазии ребенка в баллах производились таким же образом, как и анализ устного творчества в предыдущей методике, по тем же параметрам.

3. Методика «Скульптура».

Ребенку предлагался набор пластилина и задание, пользуясь им, за 5 минут, смастерить какую- либо поделку, вылепить ее из пластилина.

Фантазии ребенка оценивались примерно по тем же параметрам, что и в предыдущих методиках от 0 до 10 баллов.

0 – 1 балл - за отведенные для работы 5 минут ребенок так и не смог ничего придумать и сделать руками;

2 – 3 балла - ребенок придумал и вылепил из пластилина что- то очень простое, например, кубик, шарик, палочку, кольцо;

4 – 5 баллов - ребенок сделал сравнительно простую поделку, в которой имеется небольшое количество простых деталей, не более двух - трех;

6 – 7 баллов - ребенок придумал что- то необычное, но вместе с тем не отличающееся богатством фантазии;

8 – 9 баллов - придуманная ребенком вещь достаточно оригинальна, но детально не проработана;

10 баллов - ребенок может получить лишь в том случае, если придуманная им вещь и достаточно оригинальна, и детально проработана, и отличается хорошим художественным вкусом.