ГБОУ СПО «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания»

Исследование влияния пигментов на окрас растений

Работа на конкурс «Творческий поиск»

Номинация: учение с увлечением

Автор: Синяева Арина,

группа ЛД 1-14

Руководитель: Слюсарь Кристина Сергеевна,

преподаватель химии и биологии

Новокузнецк, 2015

Оглавление

Стр.

Введение…………………………………………………………………….. 3

Глава 1. Пигменты и их биологическое значение……………………….. 4

Глава 2. Значение окраски растений в природе………………………… . 6

Глава 3. Экспериментальная часть…………………………………………9

3.1. Изучение индикаторных свойств антоцианов……………………….. 10

3.2. Качественная реакция на ионы кальция и магния в антоцианах…….12

3.3. Обнаружение магния в антоцианах мокрым путем………………..…13

3.4. Изучение индикаторных свойств каротиноидов…………………… .14

3.5. Обнаружение воздуха в межклетниках лепестков фиалки………….. 15

Заключение…………………………………………………………………...17

Список литературы…………………………………………………………..18

Введение

В эпоху технического прогресса и индустриализации, роста городов в жизни человека все более значительную роль играет природа. Парки, зеленые зоны и другие места отдыха бывают слишком удалены от нашего жилья. Растения и цветы в доме, на приусадебном участке и на улицах города сокращают разрыв между человеком и природой.

Моя будущая профессия ландшафтного дизайнера предполагает проектирование и строительство садово-парковых объектов, а также скверов, улиц, частных усадеб, подбор ассортимента растений и малых архитектурных форм и уход за зелеными насаждениями, а так же цветочное оформление объектов. В связи с чем, мне представляется интересным изучение строения и жизнедеятельности растений.

Изучая ботанику, я обратила внимание на разнообразие окраски их цветков. Известно, что окраска определяется пигментами, но пигменты не так разнообразны, как окраска цветков растений. Таким образом, представляется интересным изучение вопроса возникновения окраски у цветков растений.

В качестве рабочей нами была принята следующая гипотеза: окраска цветков у растений определяется не только наличием пигментов.

Цель работы: выяснить, как возникает разнообразие окраски цветков у растений.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

- изучить виды пигментов и их значение;

- выяснить значение окраски растений в природе;

- провести эксперимент по обнаружению пигментов и изучению их свойств.

В качестве методов исследования были выбраны: наблюдение, сравнение, эксперимент, анализ литературных источников.

Объект исследования –органы покрытосеменных растений.

Предмет исследования - разнообразие окраски растений.

Глава 1. Пигменты и их биологическое значение

Биологические пигменты (биохромы) — окрашенные вещества, входящие в состав тканей организмов. Цвет пигментов определяется наличием в их молекулах хромофорных групп, избирательно поглощающих свет в определённой части видимого спектра солнечного света. Пигментная система живых существ — звено, связывающее световые условия окружающей среды и обмен веществ организма. Биологические пигменты играют важную роль в жизнедеятельности живых существ.

Биологические пигменты подразделяются на несколько классов в зависимости от своего строения: каротиноиды, хиноны, флавоноиды, пигменты на основе порфирина.

Каротиноиды

Каротиноиды — наиболее распространённый класс биологических пигментов. Они обнаружены у большинства живых существ, в том числе у всех без исключений растений, многих микроорганизмов. Каротиноиды так же обуславливают окраску многих животных, особенно насекомых, птиц и рыб. Каротиноиды и их производные, помимо прочего, являются основой зрительных пигментов, отвечающих за восприятие света и цвета у животных.

К каротиноидам относятся такие пигменты, как каротин, гематохром, ксантофилл, ликопин, лютеин, родопсин (зрительный пурпур) и другие.

Хиноны

Хиноны — химические соединения, производные моноциклических или полициклических ароматических углеводородов, в составе которых присутствует ненасыщеный циклический дикетон. Их окраска варьирует от бледно-жёлтой до оранжевой, красной, пурпурной, коричневой и почти чёрной. Обнаружены у многих грибов, лишайников и в некоторых группах беспозвоночных. Широко используемый краситель ализарин относится к группе хинонов.

Флавоноиды

Флавоноиды — O-гетероциклические фенольные соединения. В природе синтезируются почти исключительно высшими растениями. В их число входят антоцианы, обуславливающие наиболее яркие цвета растений — красные, пурпурные, синие части цветов и плодов. Ярко-красные розы, голубые васильки, фиолетовые анютины глазки содержат в клеточном соке антоцианы. Если орган растения имеет розовый, голубой, синий, фиолетовый и даже черный цвет, то нет никакого сомнения в том, что его окраска обусловлена антоцианами.

Флавоны, флавонолы, ауроны, халконы определяют жёлтую и оранжевую окраску плодов и листьев.

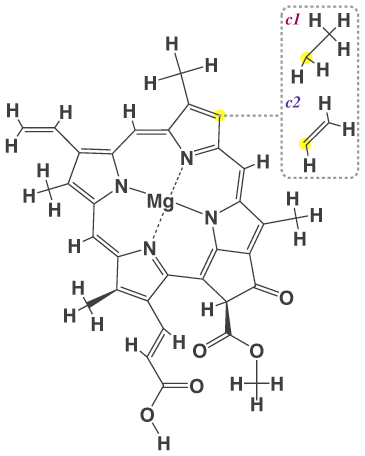

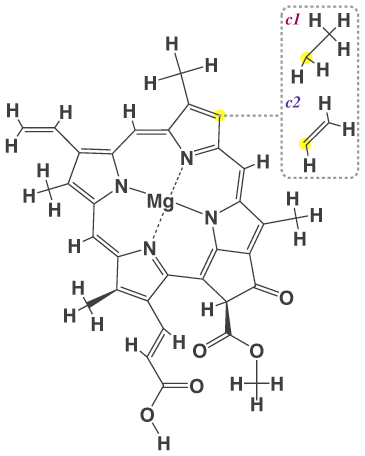

Пигменты на основе порфирина

В эту группу входят биологические пигменты, в составе которых присутствует порфириновый комплекс. Гем, один из видов порфиринов, входит в качестве простетической группы в состав таких соединений, как гемоглобин, билирубин, цитохром c, цитохром P450 и другие. К этой группе относятся также растительные пигменты — хлорофилл, феофитин и т. п. Как правило, пигменты этого класса участвуют в фотохимических процессах, а также являются ферментами, задействованными в обмене веществ. Их роль как собственно красителей второстепенна.

Глава 2. Значение окраски растений в природе

Окраска цветков привлекает насекомых-опылителей. Яркая окраска – это «опознавательный знак», показывающий, где насекомые могут найти нектар и пыльцу.

Наблюдая за растениями, мы заметили, что разные виды насекомых предпочитают разные цвета: пчелы, шмели, осы посещают синие, фиолетовые и розовые цветы, желтые - мухи, а на красные садятся преимущественно бабочки.

Известно, что насекомых привлекает нектар и пыльца, которая служит для них пищей. А находят цветки они по яркой окраске лепестков и по аромату. Перелетая с одного цветка на другой, насекомые производят опыление.

У примитивных цветковых растений приманкой для насекомых служит только пыльца. В этом случае опыление осуществляется преимущественно жуками.

При появлении у растений нектарников круг насекомых – опылителей расширился. Кроме жуков в него вошли: перепончатокрылые (пчелы, шмели), двукрылые (мухи), чешуекрылые (бабочки). Разные насекомые различают разные цвета, а красный цвет многие насекомые не видят. Они путают его с темно-серым, поэтому в наших широтах красные цветки довольно редки. Исключение составляет мак, но и он имеет примесь желтого цвета, обычно именно этот оттенок улавливают насекомые. Лучше других красный цвет различают бабочки. Эта группа опылителей встречается во всех частях земного шара. Но поскольку нектар служит им пищей лишь на кратковременной взрослой стадии, их эффективность ниже, чем пчел. Значительная часть бабочек ведет ночной образ жизни, поэтому цветки растений, которые они опыляют, окрашены в светлые тона, различаемые при тусклом освещении. Цветки некоторых растений, например, душистого табака испускают аромат только ночью, когда активны, опыляющие их бабочки. В отличие от этого, цветки, опыляемые дневными бабочками, окрашены преимущественно в яркие тона и хорошо заметны днем.

Очень часто насекомые в процессе длительной эволюции приспосабливаются к опылению какого-то одного вида растений, что имеет больший биологический смысл. Растению это выгодно потому, что вероятнее всего насекомое перенесет его пыльцу на экземпляр того же вида, а опылителям – потому, что они «настраиваются» на определенные сигналы, идущие от цветков и гораздо легче находят их, игнорируя сигналы, идущие от других цветков.

Среди цветущих тропических растений красный цвет преобладает, что связано с опылением птицами, а именно колибри, обладающими развитым зрением. Насчитывается до 300 видов колибри, питающихся нектаром. Они зависают над цветком в трепещущем полете и достают нектар из глубины цветка с помощью длинного клюва и трубкообразного языка, при этом пыльца, прилипшая к голове птицы, падает на длинные, выступающие рыльца пестиков. В качестве примера можно привести комнатное растение филлокактус (декабрист). Описанный способ питания требует очень точного соответствия между длиной клюва колибри и глубиной трубки цветка, и поэтому один вид колибри способен добывать нектар обычно только из одного вида тропических растений.

Бывает, что у одного и того же растения окраска цветков с возрастом изменяется. Это хорошо заметно у медуницы, распускающейся ранней весной: розовый цвет ее молодых лепестков сменяется с возрастом на синий. Вакуолярный сок, в котором растворен пигмент антоциан имеет кислую реакцию среды (рН меньше 7), а цитоплазма – щелочную. По мере старения растения в вакуолярной мембране развиваются дефекты. Антоцианы вытекают в цитоплазму и в ее щелочной среде синеют, словно индикатор. Старые цветы пчелы, как правило, не посещают, они уже опылены и не содержат нектара.

С пигментами связана светочувствительность растений, сезонная регуляция метаболизма, роста и цветения, подготовка и переход к фазе покоя, регуляция процессов прорастания семян.

Поглощая ультрафиолетовые лучи, флавоны и флавонолы предохраняют хлорофилл и цитоплазму клеток от разрушения. Очень важная функция, выполняемая каротиноидами, флавонами и флавонолами, состоит в нейтрализации свободных радикалов, нарушающих протекание биохимических процессов в растениях, т.е. эти пигменты обладают антиоксидантными свойствами.

Флавоновые пигменты иногда применяются растениями для самозащиты – в качестве противогрибковых агентов, выполняют функции резерва питательных веществ.

Глава 3. Экспериментальная часть

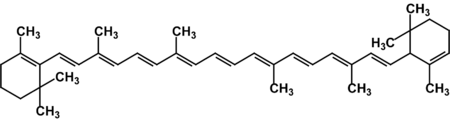

Растительные пигменты – это крупные органические молекулы, поглощающие свет определенной длины волны. В большинстве случаев, за появление окраски отвечают определенные участки этих молекул – хромофоры. Обычно хромофорный фрагмент состоит из группы атомов, объединенных в цепи или кольца с чередующимися одинарными и двойными связями (-С=С-С=С-). Чем больше таких чередующихся связей, тем глубже окраска.

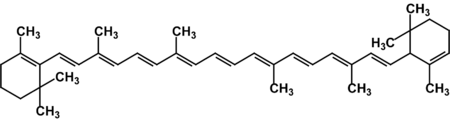

Рисунок 1. Структурная формула альфа-каротина.

Кроме того, поглощение света усиливается при наличии в молекуле

кольцевых структур.

Рисунок 2. Структурная формула хлорофилла

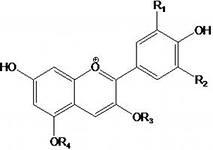

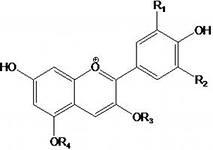

Рисунок 3. Структурная формула антоциана

Антоцианы – это гликозиды, возникающие при соединении различных сахаров с циклическими соединениями, называемыми антоцианидами.

Из курса химии нам известно, что циклические соединения меняют свою структуру при изменении кислотности среды. Зависимость разнообразия окраски от водородного показателя среды возможно проверить экспериментально.

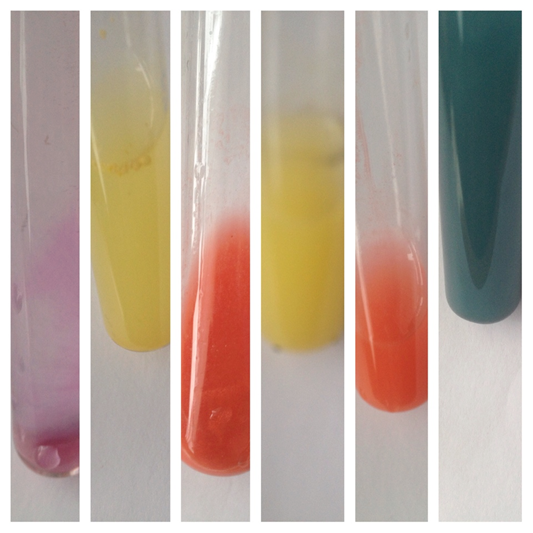

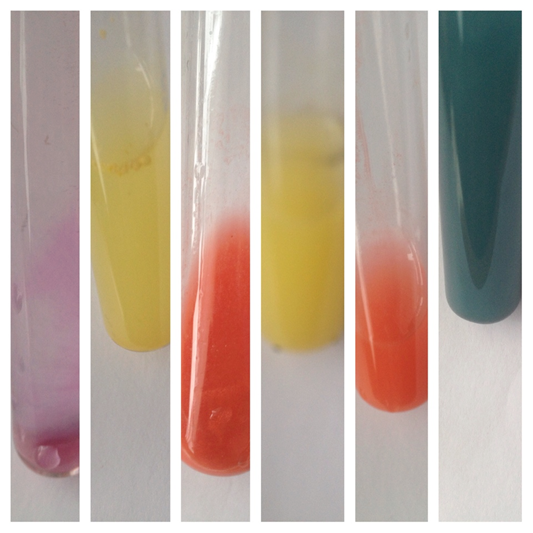

3.1. Изучение индикаторных свойств антоцианов

Антоцианы – водорастворимые пигменты. Из свеклы, плодов черной смородины и цветков узумбарской фиалки мы приготовили их водную вытяжку. Для этого 1 грамм растительного вещества поместили в огнеупорный стаканчик, залили 5 мл воды и довели до кипения на плитке. От нагревания происходит разрушение вакуолей и самих клеток, и пигменты выходят из клеточного сока в воду, окрашивая ее. Полученный раствор отфильтровали. В чистую пробирку налили 2-3 мл вытяжки пигментов фиалки узумбарской светло-синего цвета, добавили 1-2 капли разбавленной соляной кислоты. Окраска изменилась на бледно-розовую.

Определили рН раствора с помощью индикаторной бумаги, она была меньше 7 и добавляли по каплям разбавленную щелочь (гидроксид натрия). Окраска поменялась с бледно-розовой на ярко-желтую.

Тоже самое проделали с соком черной смородины и красной свеклы. В кислой среде красный сок свеклы стал ярко-красным, а в щелочной – ярко-желтым. Свекольный сок в кислой среде приобрел ярко-красную окраску, а в щелочной – сине-зеленую.

Таблица №1. Изменение окраски водной вытяжки антоцианов различных растений в кислой и щелочной среде

| наименование вытяжки | характер среды | окраска |

| вытяжки пигментов фиалки узумбарской

| кислая | бледно-розовая |

| щелочная | ярко-желтая |

| вытяжки пигментов черной смородины

| кислая | ярко-красная |

| щелочная | ярко-желтая |

| вытяжки пигментов свекольного сока | кислая | ярко-красная |

| щелочная | сине-зеленая |

Рисунок 4. Изучение индикаторных свойств антоцианов

1 2 3 4 5 6

Вывод: антоцианы изменяют окраску в зависимости от рН среды. Их водные растворы можно использовать в качестве кислотно-щелочных индикаторов.

Изменения окраски связаны с перестройками в молекуле антоциана.

В присутствии щелочей и кислот в молекулах антоцианов происходит перегруппировка двойных и одинарных связей между атомами углерода, что приводит к образованию нового хромофора. В щелочной среде антоцианы приобретают синий или сине-зеленый цвет. При действии минеральных и органических кислот антоцианы образуют соли красного цвета.

Значит, окраска антоцианов зависит от рН клеточного сока и поэтому может меняться при созревании плодов и отцветании цветков.

Цвет антоцианов влияет также способность этих пигментов образовывать комплексные соединения с металлами: например, с кальцием или магнием окраска становится синяя. Доказать это присутствие ионов кальция и магния в вытяжке антоцианов возможно с помощью качественных реакций.

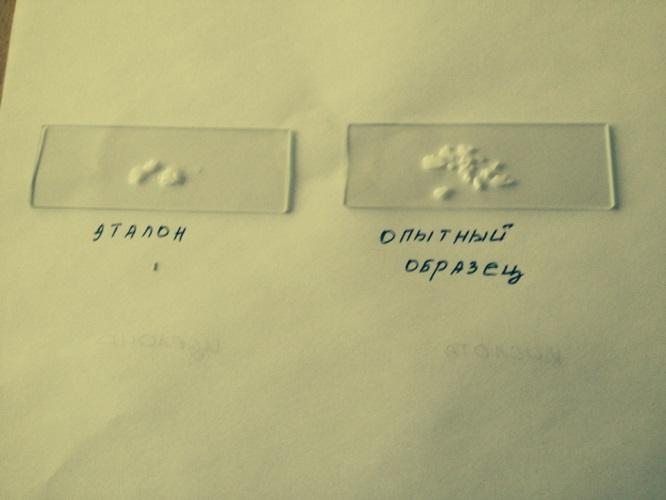

3.2. Качественная реакция на ионы кальция и магния в антоцианах

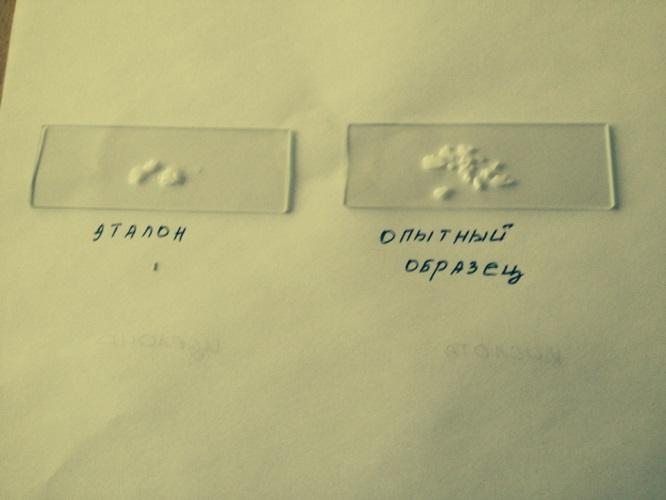

Капельный метод (реакция проводится на стеклянной пластине) +Микрокристаллоскопический методы (с использованием микроскопа).

Чтобы обнаружить ионы кальция в вытяжке антоцианов, мы провели качественную реакцию на его определение чувствительным методом – капельным. Для сравнения был взят эталон – соль кальция (хлорид кальция CaCl2). На предметное стекло поместили каплю хлорида кальция и каплю серной кислоты, упарили слегка на крышке водяной бани. При этом образовались красивые характерные пучки игл - кристаллы гипса: CaSO4·2H2O, легко различимые под микроскопом. Аналогичную реакцию проводили с вытяжкой антоциана. Каплю, вытяжки антоциана поместили на предметное стекло, добавили каплю серной кислоты и слегка упарили на водяной бане. Под микроскопом мы увидели пучки игл, сравнив с эталоном, и сделали для себя вывод, что они похожи на пучки игл, как и в эталоне.

Рисунок 5. Качественная реакция на ионы кальция и магния в антоцианах

Вывод:

1) В водной вытяжке антоцианов содержится ионы кальция.

2) Для проявления синего цвета необходимо наличие в клетках цветков комплексного соединения антоциана с кальцием.

Комплексные соединения антоцианов с молибденом имеют фиолетовый цвет, с железом и магнием – синий, с никелем и медью – белый, с калием -пурпурный.

3.3. Обнаружение магния в антоцианах мокрым путем

Чтобы обнаружить ионы магния в вытяжке антоциана, мы использовали качественную реакцию на его определение. Для этого использовали эталон – соль хлорида магния (MgCl2), с которым была проведена качественная реакция. В пробирку поместили по 0,5 мл раствора хлорида магния и хлорида аммония, к полученной смеси прибавили 5 капель гидрофосфата натрия, тщательно перемешали и затем добавили водный раствор аммиака до щелочной среды (проверка индикаторной бумажкой). Выпал характерный белый осадок фосфата магний-аммония: MgNH4PO4

MgCl2+Na2HPO4MgHPO4 + 2NaCl

MgHPO4 + NH3MgNH4PO4

Аналогичную реакцию проводили с водной вытяжкой антоциана. В пробирку поместили 0,5 мл водного раствора антоциана и 0,5 мл хлорида аммония, к полученной смеси прибавили водный раствор аммиака до появления в смеси раствора щелочной среды (проверка индикатором). Выпал небольшой осадок белого цвета, сравнив его с эталоном, обнаружили сходство.

Рисунок 6. Обнаружение магния в антоцианах мокрым путем

Вывод:

1) В водной вытяжке антоцианов содержится ионы магния.

2) Для проявления синего цвета необходимо наличие в клетках цветков комплексного соединения антоциана с магнием.

Зависимость цвета каротиноидов от кислотности среды так же возможно проверить опытным путем.

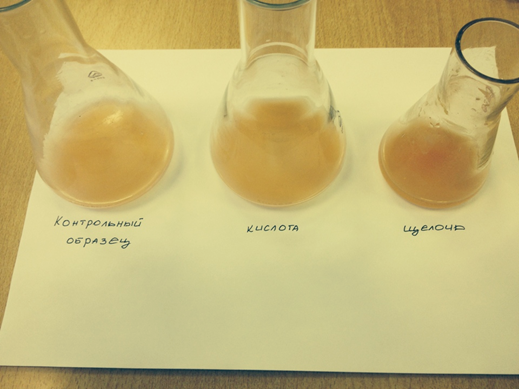

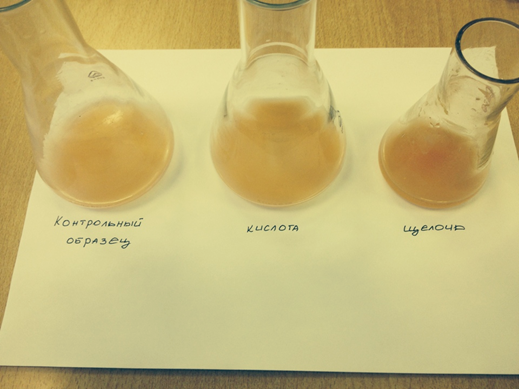

3.4. Индикаторные свойства каротиноидов

Каротиноиды нерастворимы в воде, но хорошо извлекаются из пластид органическими растворителями. Мы поместили кусочки моркови в спирт и оставили на 30 минут, затем профильтровали. Спирт окрасился в ярко-оранжевый цвет. Провели опыт на определение индикаторных свойств каротиноидов, но окраска спирта не изменилась при воздействии кислот и щелочей.

Рисунок 7. Индикаторные свойства каротиноидов

Вывод: цвет каротиноидов не зависит от кислотности среды.

Вывод: цвет каротиноидов не зависит от кислотности среды.

У каротиноидов невозможно выделить какой-нибудь один хромофорный фрагмент, потому что их молекулы включают цепочки атомов с чередующимися одинарными и двойными связями разной длины. Цепочке каждого типа соответствует свой индивидуальный хромофор. По мере удлинения цепи окраска пигментов изменяется от желтой к красной и даже красно-фиолетовой. В молекулах желтых и желто-красных пигментов имеется 11 двойных связей, чередующихся с одинарными, а в молекулах красного виолоксантина – 13.

3.5. Обнаружение воздуха в межклетниках лепестков фиалки

В растительном мире широко распространена белая окраска цветков. А вот какой пигмент обеспечивает белый цвет в природе? Известно, что белый цвет коры берез обусловлен пигментом бетулином. А чем обусловлена белоснежная окраска цветков вишни, черемухи или фиалки?

1. Мы рассмотрели под микроскопом лепесток белого цветка фиалки и увидели большое количество межклетников, заполненных воздухом.

2.Осторожно сжали лепесток пальцами. Воздух из межклетников выходит и лепесток становится бесцветным и прозрачным, как лед.

3.Погрузили лепестки в воду. Через несколько часов лепестки стали бесцветными, так как вода через устьица проникла в межклетники и вытеснила воздух.

Рисунок 8. Обнаружение воздуха в межклетниках лепестков фиалки

Вывод: белый цвет лепестков цветов обусловлен развитой системой межклетников. Значит, белый цвет им придает воздух.

Заключение

Таким образом, используя, такие методы как наблюдение, сравнение, эксперимент, анализ литературных источников, мы изучили виды пигментов и их значение, выяснили значение окраски растений в природе и провели эксперимент по обнаружению пигментов и изучению их свойств.

В результате работы над темой исследования, гипотеза подтвердилась. Мы выяснили, что окраска цветков у растений зависит от присутствия пигментов, кислотности клеточного сока, способности пигментов образовывать комплексные соединения с металлами, а также от строения ткани, в которой содержатся пигменты: ее толщины, количества межклетников, плотности находящегося на поверхности воскового налета.

Список литературы

Никишин, Ю.А. Ботаника [Текст]/ Ю.А. Никишин. – Москва: Просвещение, 2006. – 565 с.

Павлов О. С.Уход за растениями [Текст]/О.С. Павлов. –Санкт-Петербург: ОНИКС XXI век, 2009.- 200 с.

Самуйлова Л. И. Аналитическая химия [Текст]/ Самуйлова Л. И., Пучкова Т.Е.- Москва: Гелеос, 2005.- 400 с.

Хомченко Л.А. Биология растений [Текст]/ Хомченко Л.А.- Москва: Книга плюс, 2013.- 450 с.

Интернет-ресурсы:

Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. науч. журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долгопрудный : МФТИ, 2011. – Режим доступа к журн. :http://zhurnal.mipt.rssi.ru. (дата обращения: 25.12.2014).

Вывод: цвет каротиноидов не зависит от кислотности среды.

Вывод: цвет каротиноидов не зависит от кислотности среды.