Трудности при овладении чтением (С.Н. Костромина, Л.Г. Нагаева Как преодолеть трудности в обучении детей. Чтение. – М.:АСТ; СПБ, 2008.)

Трудности на этапе овладения слоговым способом чтения:

1. Затруднения в слиянии букв в слоги

Причина трудностей :

недостаточное развитие :

- звуко-буквенного анализа;

- артикуляции (произношения) отдельных звуков;

- памяти;

- восприятия;

- устойчивости и концентрации внимания

1. Упражнения для преодоления затруднений в слиянии букв в слоги

- 1.1. Упражнения для развития звуко-буквенного анализа

- 1.2. Упражнения для развития артикуляции (произношения) отдельных звуков

- 1.3. Упражнения для развития памяти

- 1.4. Упражнения для развития восприятия

- 1.5. Упражнения для развития устойчивости и концентрации внимания

1.1. Упражнения для развития звуко-буквенного анализа

- Этапы овладения звуковым анализом

1. Первый этап посвящается изучению гласных и согласных звуков. 2. На втором этапе учимся определять место звука в слове: начало, конец, середина. 3. На третьем этапе вводятся фишки для выполнения звукового анализа. 4. На последнем этапе дети обучаются производить полный звуковой анализ слова.

1. Первый этап посвящается изучению гласных и согласных звуков.

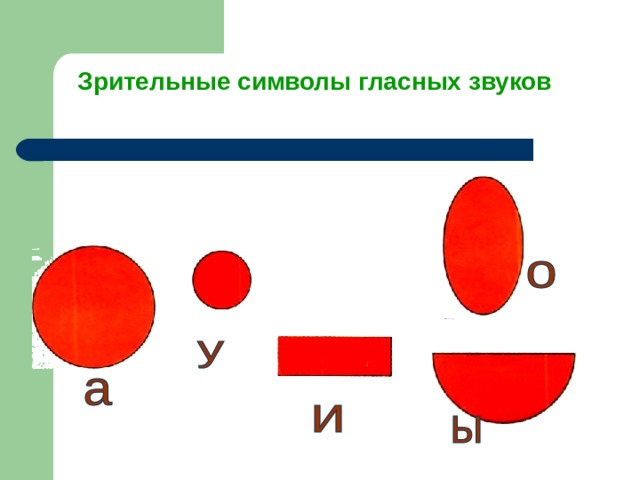

При этом хорошо использовать систему символов, разработанную Ткаченко Т.А.

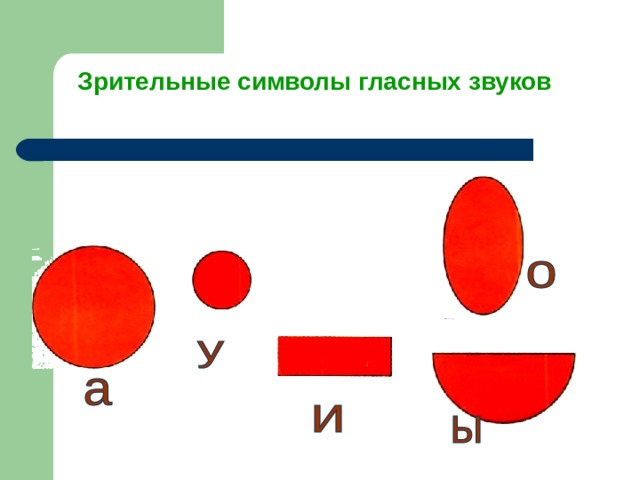

Зрительные символы гласных звуков

Лалаева Р.И. рекомендует, прежде всего:

Вычленение первого ударного гласного из слова . Работа начинается с уточнения артикуляции гласных звуков. Гласный звук выделяется на основе звукоподражаний с использованием картинок. Можно предложить такие картинки: малыш плачет: (а-а-а); волк воет (у-у-у); болит зуб, завязана щека (о-о-о). При уточнении артикуляции гласного звука внимание ребенка обращается на положение губ (раскрыты, вытянуты кружочком, вытянуты трубочкой и т.д.). Сначала гласный звук в словах произносится с интонированием, т.е. с выделением голосом, затем естественной артикуляцией и интонацией.

Игра « Узнай звук по беззвучной артикуляции»

или «Сломанный телевизор»

Игра «Поймай шпиона»

- Игра «Утки и окуни». Цель игры: научить узнавать на слух и различать в словах ударные гласные О и У.

- Ход игры: Дети делятся на 2 команды - окуни и утки. Они двигаются произвольно по площадке. Ведущий произносит поочерёдно слова то с ударным звуком У, то с ударным О. Дети-"окуни" должны замереть, когда услышат слово со звуком О, а "утки" - когда услышат слово с У. Кто не останавливается вовремя, выбывает из игры. Выигрывает тот, кто ни разу не ошибся и дольше всех остался на площадке. Слова для игры: обруч, овощи, осень, ослик, остров, отдых, отпуск, Оля, озеро, овцы, орден, облако, угол, удочка, ужин, улей, отпуск, умный, уголь, узкий.

- Игра «Куклы заблудились» Цель: научить выделять в слове звук, произносимый с утрированной интонацией.

- Ход игры: У детей несколько кукол. Их имена: Аня, Оля, Уля, Эля. Куклы пошли в лес и заблудились. Какой звук попросим пойти искать Аню? Каждый ребёнок должен найти свою куклу, то есть назвать тот звук, который произносил ведущий с большей силой (выделяются голосом ударные гласные).

Игра «Магазин»

- Игра «Дружные звуки» Цель: научить узнавать звуки, произносимые с утрированной интонацией.

Ход игры: Учитель создаёт игровую ситуацию следующим рассказом: «Жили-были разные звуки в одном Звуковом государстве. Когда стали создаваться слова, пришлось им разойтись по своим домам - словам. И вместо одного звука А появилось много таких же звуков А. Хотят они собраться вместе, потому что скучают друг без друга. Помогите звукам собраться вместе. Я буду произносить по 2 слова, а вы хлопайте в ладоши в том случае, если звуки будут одинаковые. Чтобы легче вам было искать друзей, я буду их произносить протяжно, громко. Сначала нужно сказать, какой звук я называю громко в первом слове, а потом - во втором слове. После этого мы сравним звуки и обрадуемся, если они одинаковые, хлопнем в ладоши. П римерный речевой материал: ААА-ня - ААА-лла , УУУ-ля - ИИ-ра....

Согласные звуки воспринимаются детьми сложнее, поэтому для обозначения каждого из них использовали зрительный образ синего цвета предмета или объекта, способного издавать соответствующий звук.

Помимо этого использовался жестовый символ, который подкреплялся слуховым и зрительным образами каждого звука. Такое комплексное воздействие различных ощущений (слуховых, зрительных, мышечных, кинестетических) способствовало лучшему запоминанию представлений о звуках и дифференциации их.

Зрительные символы согласных звуков

Зрительные и жестовые символы согласных звуков представлены: М – корова мычит МУ – М (указательный палец и мизинец оттопырены, остальные согнуты «рожки»); Н – девочка ноет НЫ –Н (глаза прикрыты ладонями); В – ветер воет - В (махи руками из стороны в стороны над головой); Ф – фонтан фыркает каплями - Ф (соединение обеих рук ладонями вместе, разведение в стороны пальцев); Б - барабан барабанит БУМ - Б (указательными пальцами рук имитировать удары барабанных палочек);

П – паровоз пыхтит ПЫХ – П (круговые движения согнутыми локтями рук); Д - колокол звучит ДОН – Д (движения правой рукой из стороны в сторону как при ударах в колокол);

Т – молоток стучит ТУК – Т (удары кулаками рук друг о друга); Г – гусь гогочет ГА – Г (изображение клюва пальцами руки); К – каблук женской туфли цокает К-К (большой палец отвести в сторону, остальные – плотно прижать друг к другу, опустить вниз); Х – ладони греем Х-Х (сложить ладошки крест – накрест, выдыхать на них со звуком Х).

Вычленение первого согласного из слова.

Р.И Лалаева отмечает, что работа по вычленению первого звука из слова может проводится только после того, как у детей сформировано умение вычленять звук из обратного и прямого слогов и узнавать гласный звук, находящийся в начале слова

Игра «Подбери символ»

Определение конечного согласного в слове.

Р. И. Лалаева отмечает, что определение конечного согласного должно проводится вначале на обратных слогах, таких, например, как ум, ам, ух, ах, ус. Это умение воспитывается последовательно и опирается на ранее сформированное действие по определению наличия звука, находящегося в конце слога или слова. Предлагаются слова, сходные по составу с ранее предъявленными слогами: ам - сам, ом - сом, ук - сук, уп - суп и т.д. Определяется конечный согласный сначала в слоге, потом в слове.

«Какое слово загадал Незнайка?»

Цель: Выделение последнего звука в слове.

Ход: Логопед произносит слово, опустив последний звук, например: ко… , пау… , но… т.д. Ребенок произносит слово, а затем звук, который был пропущен.

Логопед показывает детям картинку или игрушку, обозначающую загаданное слово.

Упражнение «Назови первый и последний звук в слове»

![Определение места звука в слове (начало, середина, конец) При определении места звука в слове учитель уточняет, что если звук не первый и не последний, то он находится в середине. Вначале предлагается определить место ударной гласной в односложных - двусложных словах: например, место звука [а] в словах аист, два, мак, место звука [и] в словах иней, лист, три. Гласные произносятся протяжно, интонируются. При этом используются картинки. В дальнейшем проводится работа по определению места согласного звука в слове.](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/04/17/s_607ac3ed1e3b5/img24.jpg)

Определение места звука в слове (начало, середина, конец)

При определении места звука в слове учитель уточняет, что если звук не первый и не последний, то он находится в середине.

Вначале предлагается определить место ударной гласной в односложных - двусложных словах: например, место звука [а] в словах аист, два, мак, место звука [и] в словах иней, лист, три. Гласные произносятся протяжно, интонируются. При этом используются картинки.

В дальнейшем проводится работа по определению места согласного звука в слове.

«Где спрятался звук?

Цель: Определить место звука в слове, поставить фишку на соответствующую часть звуковой линеечки: голова-начало слова, туловище -середина, хвостик - конец слова.

« Собери чемодан »

Ход: Предлагается ребёнку «сложить» в чемодан те картинки, в названии которых есть звук Ш . (любой заданный звук)

Игра «Рассели картинки в дома»

Игра «Найди место картинке»

![Определи место звука [Р]- [Рь]- в словах. (начало, середина, конец) Например: В слове рябина, я слышу мягкий звук [Рь]- в начале слова. Слова: рябина, пирамидка, мухомор, верёвка, груша, дверь, рак.](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/04/17/s_607ac3ed1e3b5/img32.jpg)

Определи место звука [Р]- [Рь]- в словах. (начало, середина, конец)

Например: В слове рябина, я слышу мягкий звук [Рь]- в начале слова.

Слова: рябина, пирамидка, мухомор, верёвка, груша, дверь, рак.

«Скорый поезд»

Цель: Определение места звука в слове.

Ход: В первый вагон дети выбирают картинки, в названии которых изучаемый звук стоит в начале слова.

Во второй вагон - изучаемый звук в середине слова.

В третий вагон – изучаемый звук в конце.

Овладение навыками звукобуквенного анализа и синтеза имеет первостепенное значение для коррекции и формирования фонетической стороны речи и ее

грамматического строя, а также для умения произносить слова сложной слоговой структуры. Поэтому очень важно начинать обучение звуковому анализу на основе одновременного изучения звука и его графического изображения – буквы, в результате в сознании детей образовывается стойкая взаимосвязь между произносимым звуком и буквой.

На основе звукобуквенного анализа и синтеза дети овладевают чтением слогов и слов.

Осознание звуковой структуры слова и работа по звукобуквенному анализу и синтезу являются необходимой предпосылкой к обучению грамоте.

С другой стороны, обучение грамоте будет способствовать дальнейшему осознанию звуковой структуры слова. Собственно ручное написание слогов и слов дает детям дополнительные возможности увидеть и кинестетически ощутить графические изображения выделяемых звуков. В результате дети быстрее овладевают умением производить звукобуквенный анализ и синтез в умственном плане.

Список литературы.

Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников» С-П., «Детство-пресс» 2006г.

Александрович Н.Ф. «Занимательная грамматика» Минск, 1965г.

Волина В.В. «Занимательное азбуковедение» М..1991г.

Калмыкова И.Р. «Таинственный мир звуков» Ярославль.1998г.

Тумакова Г.А «Ознакомление дошкольника со звучащим словом» М., 1991г.

Успенская Л.П., Успенский М.Б. «Учись говорить правильно» . М., 1973

Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». М., 1981

![Определение места звука в слове (начало, середина, конец) При определении места звука в слове учитель уточняет, что если звук не первый и не последний, то он находится в середине. Вначале предлагается определить место ударной гласной в односложных - двусложных словах: например, место звука [а] в словах аист, два, мак, место звука [и] в словах иней, лист, три. Гласные произносятся протяжно, интонируются. При этом используются картинки. В дальнейшем проводится работа по определению места согласного звука в слове.](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/04/17/s_607ac3ed1e3b5/img24.jpg)

![Определи место звука [Р]- [Рь]- в словах. (начало, середина, конец) Например: В слове рябина, я слышу мягкий звук [Рь]- в начале слова. Слова: рябина, пирамидка, мухомор, верёвка, груша, дверь, рак.](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/04/17/s_607ac3ed1e3b5/img32.jpg)