Просмотр содержимого документа

«Урок 3. Обрядовый фольклор. 6 класс.»

Урок 3. Обрядовый фольклор.

Основное содержание урока:

Понятие об обрядовом фольклоре. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Обрядовые песни в актёрском исполнении. Эстетическое значение обрядового фольклора.

Основные виды деятельности:

Чтение и обсуждение статьи учебника «Календарно-обрядовые песни». Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанрового своеобразия двух основных ветвей словесного искусства — фольклорной и литературной. Восприятие и выразительное чтение (или исполнение) обрядовых песен. Поиск незнакомых слов и определение их значения. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёрами обрядового фольклора (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге.

Содержание урока

I. Понятие об обрядовом фольклоре.

Выяснение смыслового наполнения основных понятий темы:

— Что такое фольклор? В чём его отличие от литературы?

— Что такое обряд? Какое место занимали обряды в народном быту наших предков?

— С какой целью исполнялись обрядовые песни?

— Почему обрядовый фольклор часто называют календарным?

— После ответов на эти вопросы учащиеся могут проверить свои предположения по учебнику (статья «Обрядовый фольклор»).

II. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни.

Обрядовые песни в актёрском исполнении.

Групповая работа с материалами учебника и фонохрестоматией:

Группа 1. Колядки. (Приложение 1)

Группа 2. Масленичные песни.

Группа 3. Весенние песни.

Группа 4. Летние песни.

Группа 5. Осенние песни.

Каждая группа изучает свой фрагмент статьи учебника «Календарно-обрядовые песни» и работает по общему плану:

1. Какой праздник сопровождался исполнением данных обрядовых песен? Какие обряды при этом совершались? С какой целью?

2. Прочитайте выразительно песню, сопровождающую данный обряд. (Другие группы рецензируют выразительное чтение одноклассников.)

3. Проанализируйте изобразительно-выразительные средства обрядовой песни (эпитеты, обращения, повторы, поэтические интонации и др.) и объясните их роль.

4. Какие незнакомые слова и выражения, связанные с полевыми работами или отдыхом, употреблены в обрядовых песнях? Дайте им толкование, используя словари.

5. Прослушайте звукозапись обрядовой песни в актёрском исполнении и выполните задания фонохрестоматии (задания могут быть предложены по выбору учителя). Прослушайте обрядовые песни в исполнении симфонического оркестра, «Песню девушек» из оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» или одну из песен Леля из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» (по выбору). С какими обрядами связаны эти песни? Дайте оценку актёрскому исполнению или прослушанному музыкальному фрагменту.

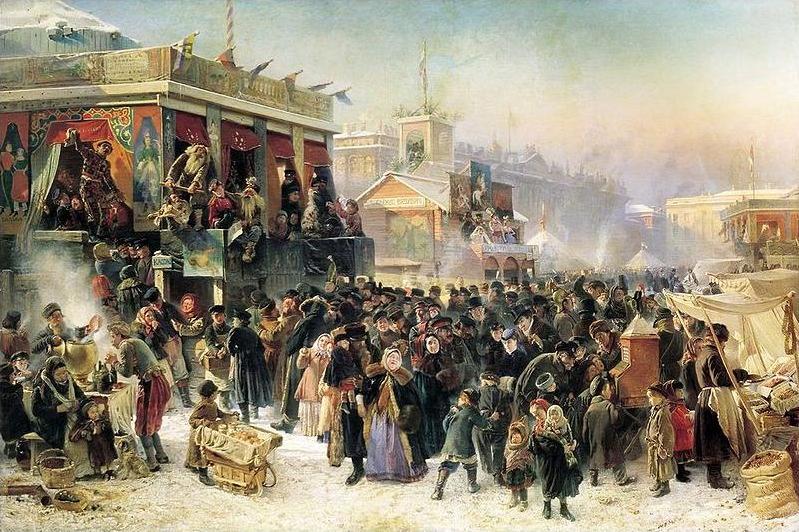

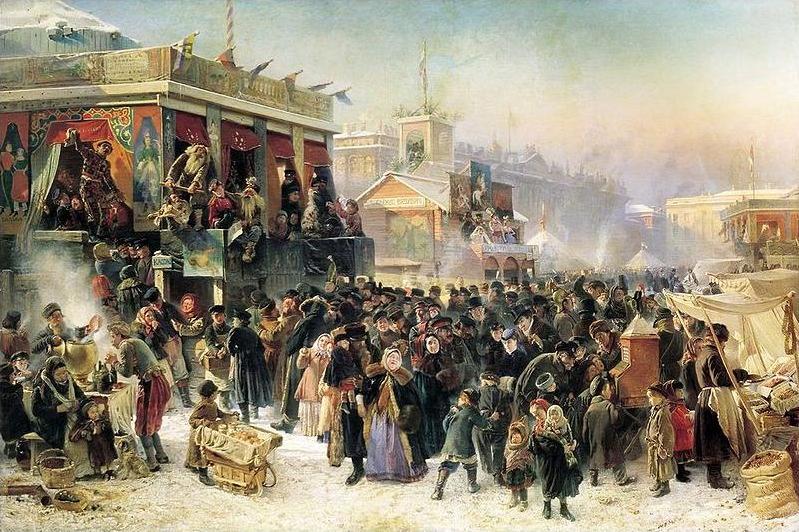

6. Рассмотрите иллюстрации учебника, связанные с обрядовым фольклором, а также репродукции картин К. Трутовского «Колядки в Малороссии», А. Грачёва «Семик, или Гулянья в Марьиной Роще» и др. Как народная обрядовая поэзия отразилась в русской живописи?

После небольшой самостоятельной подготовки (5—7 мин) группы отчитываются о выполнении пунктов плана 1—4.

Работа с иллюстрациями и музыкальными фрагментами ведётся фронтально под руководством учителя.

III. Эстетическое значение обрядового фольклора

1. Ответы на вопросы 2—5 из раздела учебника «Проверьте себя».

2. Проведение консультации для участников учебных проектов:

— Театрализованный праздник календарно-обрядовых песен.

— Конкурс на лучшее исполнение обрядовых песен. — Конкурс на лучшее знание пословиц и поговорок.

Важно, чтобы учитель не сам объявлял учащимся тему проекта и ставил задачу, а создал ситуацию выявления значимой для учащихся проблемы и предложил несколько тем проектов, предоставляя школьникам возможность сделать самостоятельный выбор.

IV. Домашнее задание

— Выполнить задание 1 из раздела учебника «Проверьте себя».

— Письменно ответить на вопрос «Чем обрядовая поэзия привлекала русских писателей (композиторов, художников)?».

Индивидуальное задание.

Подготовить сообщение о словаре В. И. Даля «Пословицы русского народа».

Групповое задание.

Принять участие в одном из учебных проектов:

— Театрализованный праздник календарно-обрядовых песен.

— Конкурс на лучшее исполнение обрядовых песен.

— Конкурс на лучшее знание пословиц и поговорок.

Защита проектов проводится на уроке 5.

Алгоритм подготовки проектов (по Е. С. Полат):

1. Выбор темы, определение типа проекта, состава участников.

2. Выдвижение и обсуждение проблем в рамках выбранной тематики.

3. Формулировка цели и задач проекта, распределение задач по группам.

4. Выбор методов исследования, способов поиска и обработки информации (в группе).

5. Самостоятельная работа участников проекта над своими задачами.

6. Текущее обсуждение полученных данных, хода работы над проектом.

7. Обсуждение в группе и саморецензирование окончательного варианта проекта.

8. Подготовка проекта к защите (создание компьютерной презентации).

9. Защита проекта.

10. Подведение итогов, обсуждение и оценка, прогнозирование развития полученных результатов.

Приложение 1

В деревнях и селах существовал обычай накануне Нового года обходить крестьянские дворы и петь поздравительные песни – колядки. Колядовали отдельно парни, отдельно девушки, дети, а в некоторых деревнях и пожилые, степенные крестьяне. Ребята приходили колядовать в масках медведя, козы, журавля. У одних колядовщиков через плечо висели большие холщовые сумки, другие держали в руках длинные кии – палки. Заводила с колокольчиком и бубном изображал коляду. Все остальные с ним переговаривались:

|

| – Таусень-коляда,

Барыня молода,

Барыня молода,

Где была?

– Коней пасла.

– А что выпасла?

– Коня в седле,

В золотой узде.

– А где кони?

– За воротами стоят.

– А где ворота?

– Водой снесло.

– А где вода?

– Быки выпили.

– А где быки? | – За горы ушли.

– А где гора?

– Черви выточили.

– А где черви?

– Гуси выклевали.

– А где гуси?

– В тростник ушли.

– А где тростник?

– Дети выломали.

– А где дети?

– Сидят на повети,

Лапоточки плетут,

Сарафанец шьют,

Коляду одевают,

Гулять посылают. |

Затем все гурьбой шли по селу и пели:

| Уж и ходим мы,

Уж и бродим мы

По проулочкам,

По заулочкам. Щедрый вечер,

Добрый вечер,

Добрым людям

На весь вечер! | Уж и ищем мы,

Уж и ищем мы

Иванов двор,

Иванов двор. Уж и будем брать,

Будем брать-скупать –

Все калачики,

Все горячие. |

| Уж и будем давать,

Давать-наделять –

Колядовщичков,

Недоросточков. |

|

Подойдя к одному из домов, стучали киями в ворота и просили хозяев:

| Уж ты, тетушка, подай,

Ты, лебедушка, подай,

Ты подай-ка пирог –

С рукавичку широк.

Подавай, не ломай

И начинку не теряй.

Подавай и каши –

Золотые чаши.

Либо каши горшок.

Либо блюдо кишок,

Либо ступу молока,

Либо блюдо киселя,

Либо сена клок,

Либо вилы в бок!

Уж ты не скупись,

С нами поделись! |

|

Если хозяева долго не выходили из дома, приговаривали:

| Не пора ли вам, хозяюшки,

Колядовщиков дарить!

Прикажите, не держите,

Наших ножек не знобите! |

Когда, наконец, хозяева выносили колядовщикам угощение: пшеничные или ржаные лепешки, сало, хлеб, – им желали в Новом году счастья, благополучия и пели:

| На новое вам лето,

На красное вам лето!

Куда конь хвостом –

Туда жито кустом.

Куда коза рогом –

Туда сено стогом.

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек. |

Перед тем как идти к другому дому, хозяевам говорили:

| Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом,

Со всем родом! |

По книге: Чудесный короб. Русские народные песни, сказки, игры и загадки. Сост. Науменко Г. М., "Детская лит.", 1988.

Примечания:

Колядки – название зимней величальной поздравительной песни, а также названия праздника, связанного со временем зимнего солнцеворота. Коляда (Коледа) – воплощение исконно повторяющегося годового цикла. Иногда Коляду изображал сноп или соломенная кукла, принесенные в дом на Рождество. Его имя постоянно звучит в "колядках" - песнях, которые исполнялись ходившею по дворам молодежью и содержали магические заклятья: пожелания благополучия дому и семье, требование подарков от хозяев – иначе скупым предрекалось разорение. Иногда сами подарки: печенье, каравай – назывались Колядой. Сопровождалось все это ряженьем в коня, козу, корову, медведя и других животных, воплощавших плодородие. (Словарь славянской мифологии. Нижний Новгород, 1996)

Блюдо кишок – кишки (здесь: колбаса)

Приложение 2

Колядки в Малороссии. Художник К.А.Трутовский, около 1864. ГРМ.

Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге. Художник К.Е.Маковский, 1869

Источник: Беляева Н.В. Уроки литературы в 6 классе. — М.: Просвещение, 2021.