МБОУ Солёноозёрная СШ №12

Составила: учитель начальных классов

Попкова Мария Михайловна

Тема урока: Тундра

Цели:

1. Сформировать у учащихся представление о природной зоне тундры.

2.Познакомить с географическим положением этой природной зоны, климатическими условиями, растительным и животным миром и деятельностью человека.

3.Развивать познавательный интерес учащихся, умение сравнивать, работать с картой.

Оборудование: карта «Природные зоны России»; рисунки и фотографии растительного и животного мира тундры, гербарий.

Планируемые образовательные результаты:

Предметные:

Знать географическое положение зоны тундры, ее особенности, животный и растительный мир, роль человека.

Уметь работать с картой, приводить примеры представителей разных групп растений и животных тундры, раскрывать особенности их внешнего вида и жизни, использовать полученные знания для поиска дополнительной информации о родной стране.

Личностные:

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметные:

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с учебной задачей и условиями её реализации;

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;

Ход урока

1.Организационный момент.

- Я рада этой новой встрече,

Мне с вами интересно, друзья!

Интересные ваши ответы

С удовольствием слушаю я.

Мы сегодня снова будем наблюдать,

Выводы делать и рассуждать.

В путешествиях многое можно узнать.

И друзьям об этом потом рассказать.

2.Актуализация знаний

- Повторение материала пройденного урока (д/з)

- Какое большое путешествие мы начали на прошлом уроке? (Мы начали путешествовать по природным зонам России.)

- С какой природной зоной мы познакомились на прошлом уроке? (Познакомились с зоной арктических пустынь).

- И какое было домашнее задание? (Прочитать параграф о зоне арктических пустынь).

- Теперь, чтобы узнать насколько хорошо вы усвоили материал прошлого урока и насколько хорошо выполнили домашнее задание, мы с вами выполним тест. (Каждый ученик получает тест и самостоятельно выполняет.)

Тест «Зона арктических пустынь»:

1.Природная зона арктических пустынь расположена …

а) на островах Тихого океана;

б) на островах индийского океана;

в) на островах Северного Ледовитого океана.

2.Территория зоны …

а) густо заселена людьми;

б) не имеет коренного населения.

3.В Арктике для растений и животных сложились …

а) суровые условия;

б) комфортные условия.

4.В ледяной зоне растут …

а) кедры, берёзы, черёмуха;

б) лишайники, мхи, полярные маки;

в) бузина, орешник, айва.

5.В Арктике обитают животные …

а) бобры, нутрии, хомяки;

б) волки, белые медведи, рыси;

в) моржи, белые медведи, тюлени.

6.Восстанови пропущенное звено цепи питания: рачки - … - тупик.

а) водоросли;

б) рыба;

в) тюлень.

7.Арктический заповедник расположен …

а) на земле Франца Иосифа;

б) на Северной земле;

в) на острове Врангеля.

8.Люди в Арктике …

а) разводят крупный рогатый скот;

б) выращивают овощи и фрукты;

в) ловят рыбу.(Взаимопроверка)

3.Самоопределение деятельности.

По карте определите какая природная зона расположена южнее зоны Арктики.(Тундра)

Сформулируйте тему урока.(Тема урока –«Тундра»)

Какова цель урока? (Познакомиться с природной зоной тундры)

4.Работа над новой темой.

Учитель. Цель нашей экспедиции – тундра. Найдите эту природную зону на карте. Что вы можете сказать о географическом положении тундры?

Ученики. Тундра протянулась с запада на восток почти по всему побережью северных морей. Эта зона находится южнее арктических пустынь. Покажите на карте природных зон тундру.

Учащиеся показывают тундру на карте на доске.

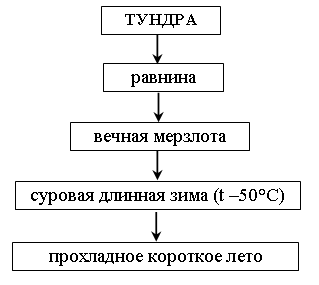

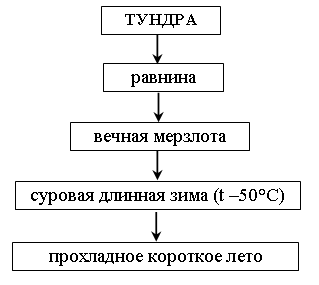

Учитель. Слово «тундра» в переводе с финского означает «бесплодная» или «враждебная». Зима там долгая, температура достигает –50 °С. Большую часть года тундра покрыта снегом, а под ним – вечная мерзлота, которая уходит на глубину 50 м. Вот это поверхность тундры (показывает на карте зону тундры). Вслед за зимой наступает весна, а затем короткое лето. Днем температура бывает от +10 до +25 °С. Как вы думаете, это отражается на почве? И если да, то как?

Ученики. Снег тает, превращается в воду. А земля оттаивает совсем немного, дальше вечная мерзлота. И воде некуда уходить, ведь она обычно впитывается в землю. Если лето прохладное, то вода не может испаряться, вот она и остается.

Учитель. Правильно. Оттаивает только верхний слой почвы на глубине от 10 до 50 см. Талые воды не просачиваются глубже, поэтому в тундре много болот. И почва влажная или просто мокрая. Мы выясним, какие здесь природные условия, составим схему:

Учитель. Как вы думаете, богат ли растительный мир тундры? Какие растения смогли приспособиться к суровому климату тундры?

Ученики. Растительный мир беден.

Учитель. Рассмотрите иллюстрацию «В тундре весной» на с. 88–89 учебника. Назовите растения тундры.

Ученики. Брусника, голубика, морошка, карликовая ива.

Учитель демонстрирует гербарий: карликовая береза, карликовая ива, морошка, голубика, мох, лишайники.

Учитель. Какая у них наземная часть? Почему?

Ученики. Все они очень маленькие, корявые, стелющиеся по поверхности земли, прячутся от сильного ветра и холода во мхах и лишайниках. У них небольшие корни и маленькие листья.

Учитель. В тундре есть леса, которые не закрывают даже колени идущего человека. Все эти растения низкорослые.

Сообщения учеников.

Мох-ягель – пища северных оленей. Растет на поверхности почвы, похож на меленькие деревца или кустики. Клюква – стелющийся кустарник, имеет короткие корни, разветвленные небольшие листочки, красные ягоды. Ягоды и листья не опадают даже зимой. Карликовая береза имеет невысокий изогнутый ствол, листья небольших размеров, небольшие корни. Растения стараются прижаться к земле, там теплее, а зимой снег закроет их полностью и защитит от морозов.

Физминутка

Белый снег, пушистый

В воздухе кружится

И на землю тихо

Падает, ложится.

И под утро снегом

Тундра забелела,

Точно пеленою

Всю ее одело.

Морошка — это ближайший родственник малины. Однако это не кустарник, а многолетнее травянистое растение. Каждую весну от тонкого корневища, находящегося в почве, вырастает невысокий прямостоячий стебель с несколькими листьями и только одним цветком. К зиме вся надземная часть растения погибает, а весной вновь вырастает очередной побег. Морошка во многом отличается от малины. Ее стебли лишены колючек, листья округло-угловатые. Цветки гораздо крупнее, чем у малины, с пятью белыми лепестками, направленными в разные стороны.

Голубика- один из невысоких тундровых кустарников. Отличительный признак этого растения — голубоватый оттенок листвы. По форме и размерам листья почти такие же, как у брусники, но сравнительно тонкие, нежные. Они появляются весной и к осени опадают. Голубика, в отличие от брусники, кустарник листопадный.

Плоды голубики — синеватые, округлые ягоды с сизым налетом. Они напоминают ягоды черники, но крупнее их. Мякоть плодов не такая, как у черники, — она имеет зеленоватый цвет. Ягоды голубики съедобны, они слегка водянистые, но сладкие.

Брусника представляет собой вечнозеленый кустарник, который может вырасти максимум до 25 см. Цветы ее, которые являются великолепным медоносом, обладают ярко-розовым цветом. Это растение можно встретить в тундре, в лесах Сибири, на Кавказе. Оно очень часто встречается в различных хвойных лесах, а также на равнинах и горных тундрах.

О полярной иве трудно сказать, что это кустарничек, а не травянистое растение, настолько она мала. Надземный коротенький побег их, слегка показываясь на поверхности, имеет всего лишь несколько мелких листочков. Они долго держатся на стволиках, а иногда даже под снег уходят зелеными.

- Большое Вам спасибо за Ваши выступления!

5. Работа над новым материалом.

Учитель предлагает рассмотреть иллюстрацию «В тундре весной» на с. 88–89 учебника.

Учитель. Какие животные и птицы здесь обитают? Как они приспособились к жизни в тундре?

Ученики. В тундре обитают птицы: кречет, лебеди, серые гуси, серые журавли, полярная сова, белая куропатка, кулик. Животные тундры: песец, лемминг, северный олень.

Учитель. Постоянно живут в тундре: белая куропатка, белая сова, лемминги, песцы, кречет, дикий северный олень, волки. Летом прилетают журавли, гуси, лебеди, кулики, много комаров, мошек.

Белая куропатка – растениеядная птица, меняет оперение в зависимости от времени года, зимой покрывается перьями до самых когтей, защищаясь от холода.(Сообщение ученика)

Белая сова – хищная птица, оперение всегда белое, хорошо защищает её от холода, потому что плотное. Питается леммингами, куропатками.(Сообщение ученика)

Песец – хищник, имеет густой серый мех, его лапы короткие и широкие, питается леммингами и куропатками. Зимой у него появляется еще и подшерсток. (Сообщение)

Дикий северный олень – низкорослое животное, травоядное – питается мхом-ягелем. Из всех животных тундры это самое крупное, имеет густой мех, зимний подшерсток и, конечно, подкожный слой жира. Копыта раздвоенные, чтобы не проваливаться в снегу и раскапывать мох из-под снега. (Сообщение)

Как приспособились к жизни в тундре представители животного мира?

Ученики. У птиц густое оперение и защитная белая окраска, у зверей – густой мех.

Учитель. Из-за суровых природных условий население тундры немногочисленное. Прочитайте статью «Тундра и человек» на с. 93–95 учебника.

Учащиеся самостоятельно читают.

Учитель. Какое основное занятие населения тундры?

Ученики. Основное занятие – оленеводство. Еще ведется добыча полезных ископаемых – нефти и газа.

Учитель. Какие экологические проблемы возникли в тундре из-за деятельности человека?

Ученики. От гусениц тракторов и вездеходов нарушается поверхность почвы. Местность загрязняется нефтью во время ее добычи. Незаконная охота – браконьерство. Вытаптываются оленьи пастбища.

Учитель. Что нужно сделать, чтобы не допустить нарушения экологических связей в тундре?

Ученики. Природные богатства тундры взяты под охрану, созданы заповедники. Под особую охрану взяты редкие животные: белый журавль, тундровый лебедь, краснозобая казарка, кречет.

Необходимо запретить браконьерство, взять под охрану оленьи пастбища, не использовать тяжелую технику, бережно относиться к природным богатствам.

6. Подведение итогов урока

Синквейн Природная зона тундра.

1 строка: существительное, обозначающее тему;

2 строка: два прилагательных, раскрывающие характерные признаки явления;

3 строка: три глагола, раскрывающие действия, свойственные явлению;

4 строка: фраза, раскрывающая суть явления;

5 строка: существительное, которое выразит общее впечатление.

Например:

тундра

болотистая, торфянистая

ограничена, холодит, доминирует

тип безлесных субарктических ландшафтов

мёртвая земля

- Дружите с природой и будьте добры!

Впустите вы в сердце чуть-чуть красоты.

Душа распахнется, станет ярче вокруг.

Тогда вы поймете, что природа наш друг!

7. Рефлексия учебной деятельности.

- Понравилась вам путешествие по тундре?

- Что было трудным?

- Чьё выступление наиболее интересно?

8. Домашнее задание

Прочитать текст в учебнике на странице 84-93 и ответить на вопросы.