Викторина «Весенние изменения в природе»

Фирсова Татьяна Владимировна, педагог-организатор

МБУ ДО СЮН город Новокузнецк

1. Весной на крышах, обычно, образуются сосульки. Какое свойство воды, и какие погодные условия этому способствуют.

2. Это растение зацветает ранней весной во влажных местах на глинистой почве. Русское название дано благодаря особенностям строения ее листьев, другие его названия: белопух, околоречная трава, конское копыто. С древних времен используется как лекарственное растение: в переводе с латинского означает «кашлегон». Что это за растение? Какими интересными особенностями оно обладает?

3. На каких деревьях нашей местности весной вырастают длинные сережки? Для чего они нужны растениям?

4. В весенний период этот «дар леса» активно заготавливают люди, а также используют многие лесные обитатели: насекомые (муравьи, шмели), звери (белки, зайцы, медведи) и птицы. Что это? Чем полезен для человека и живых обитателей? Какие правила надо соблюдать человеку при его сборе, чтобы не навредить природе?

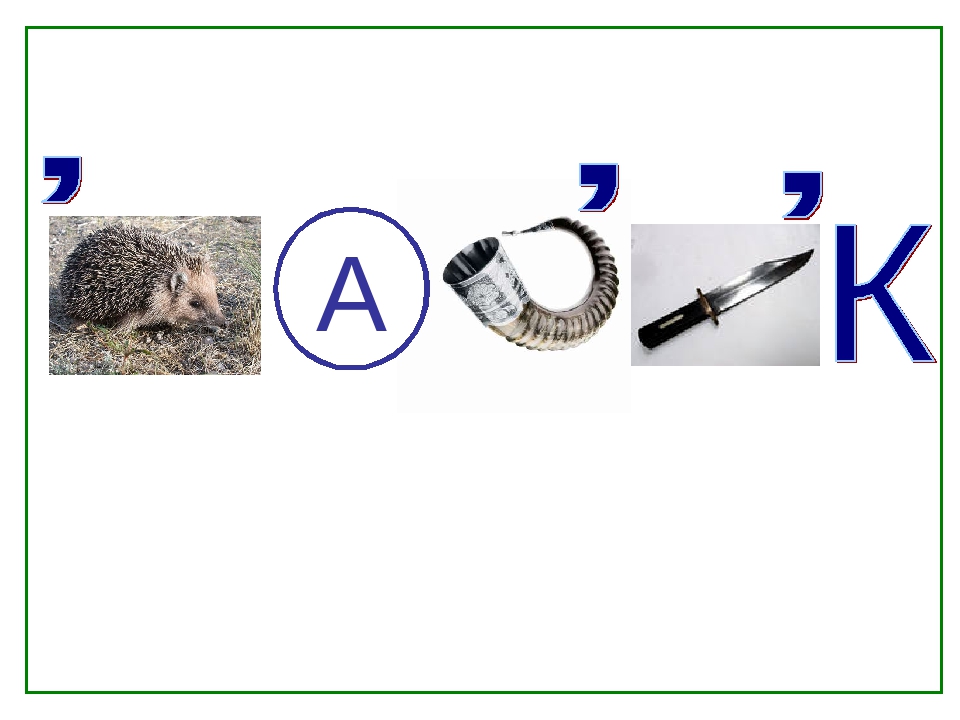

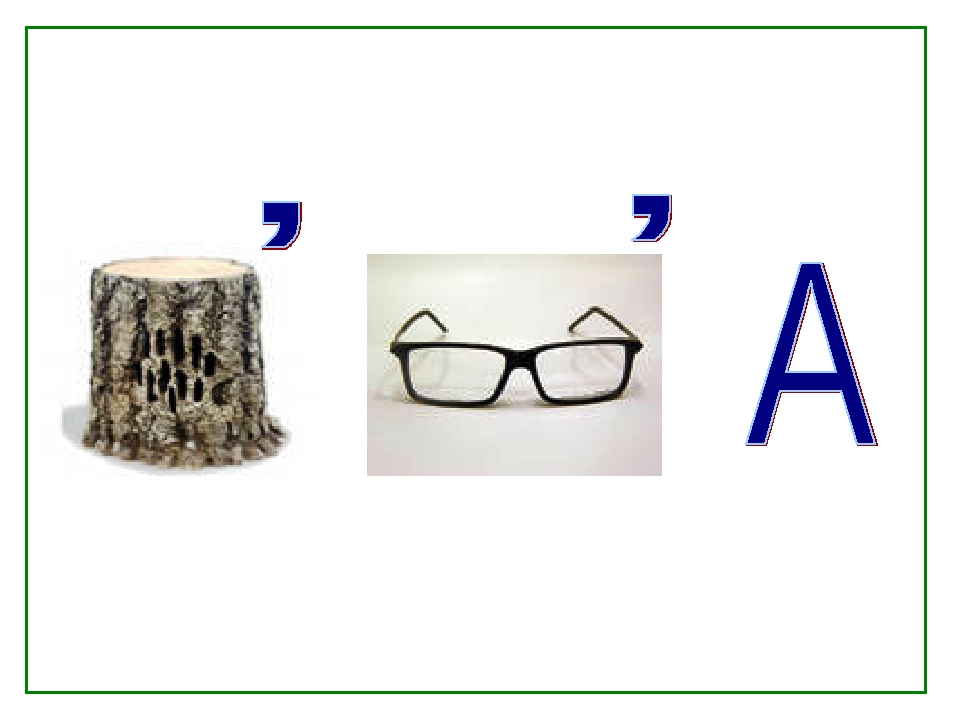

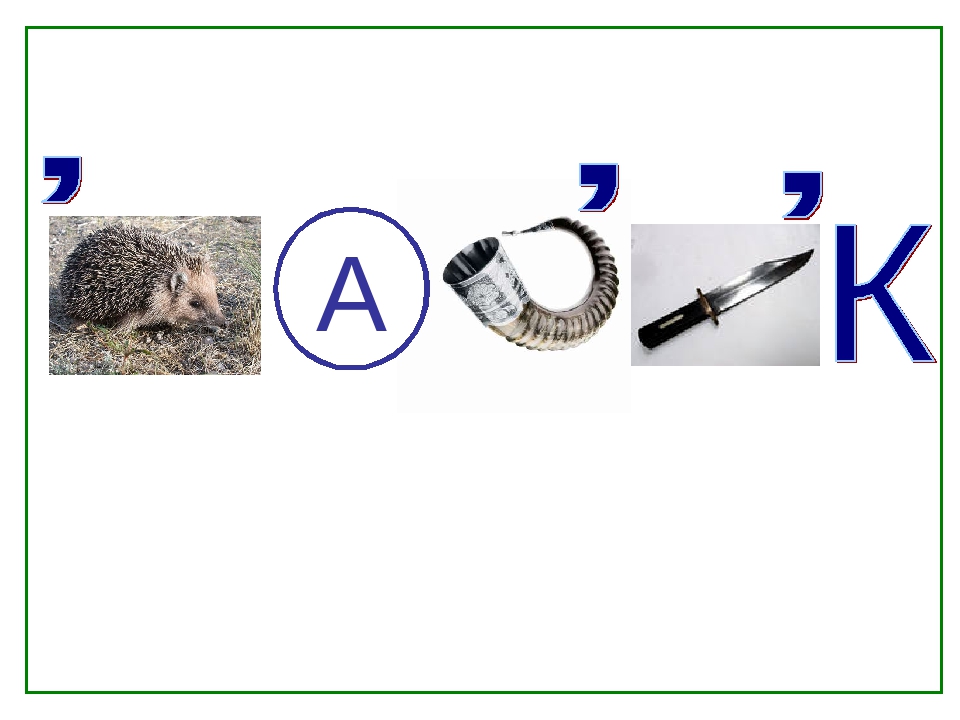

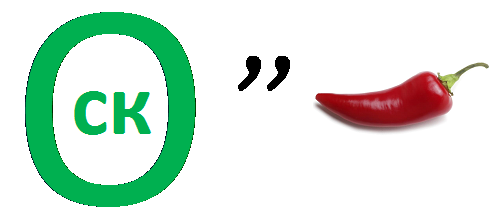

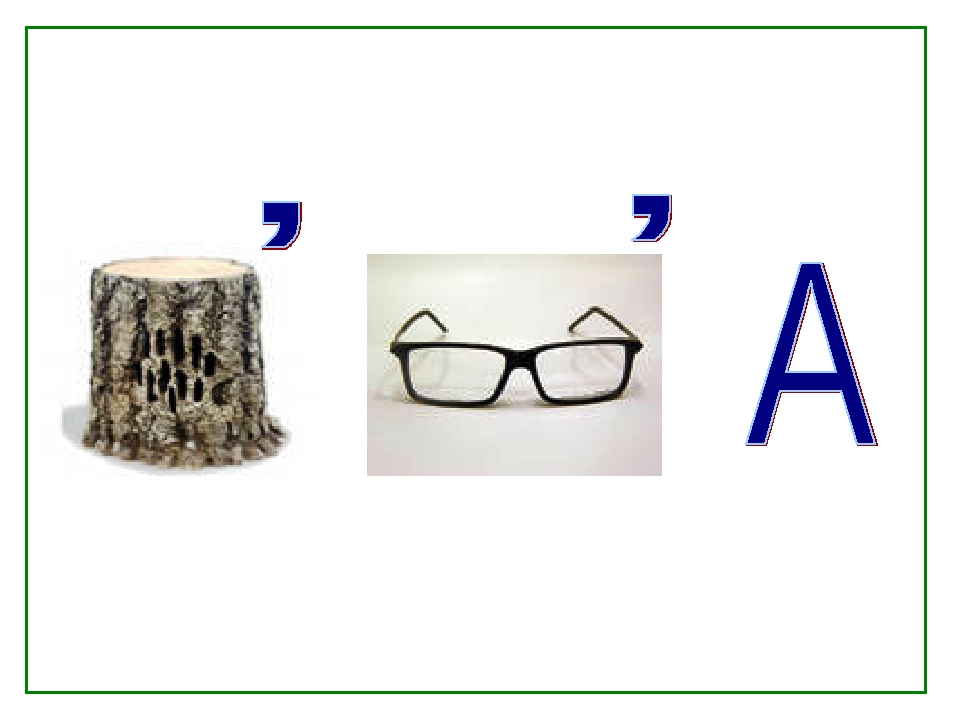

5. Расшифруйте названия перелетных птиц и расположите их в порядке возвращения на родину:

6. На гладких стволах березы на одинаковой высоте имеется ряд четырехугольных углублений, иногда в виде замкнутых, опоясывающих колец или незавершенных строчек. О чём это может сказать натуралисту?

7. Это маленькая певчая птичка из отряда воробьинообразных, со стройным, изящным телом слегка вытянутой формы и длинными ножками. Птицу легко отличить от других пернатых по хвосту, который практически постоянно находится в движении. Большинство птиц этого вида держится возле воды отдельными семьями или небольшими стайками; гнездятся на земле или в дуплах. Как называется эта перелетная птица? Когда она прилетает на родину? С какими природными явлениями связывают её прилёт люди?

8. Весна – любимое время года у многих людей, воспето в стихах поэтами. Наверное, вам знакомо стихотворение А.Плещеева «Ласточка». Найдите биологические ошибки в этом стихотворении:

Травка зеленеет,

Солнышко блестит;

Ласточка с весною

В сени к нам летит.

С нею солнце краше

И весна милей…

Прощебечь с дороги

Нам привет скорей!

Дам тебе я зерен;

А ты песню спой

Что из стран далеких

Принесла с собой.

9. Почему к весеннему шмелю нужно относиться особенно бережно?

10. Вспомните (напишите) 5 пословиц или поговорок о весне, в которых отражены основные природные изменения весной:

Например: Увидел грача – весну встречай. (возвращаются перелетные птицы)

Ответы:

1.Чтобы могли образоваться ледяные сосульки, нужно в одно и то же время иметь две температуры: для таяния - выше нуля и для замерзания — ниже нуля.

На самом деле так и есть: снег на склоне крыши тает, потому что солнечные лучи нагревают его до температуры выше нуля, а стекающие капли воды у края крыши замерзают, потому что здесь температура ниже нуля. Оттаявшая вода по крыше стекает и каплями свисает с края крыши. Но под крышей температура ниже нуля, и капля, охлаждаемая к тому же испарением, замерзает. На замерзшую каплю натекает следующая, также замерзающая; затем третья капля, и так далее; постепенно образуется маленький ледяной бугорок.

В другой раз при такой же погоде эти ледяные наплывы еще удлиняются, и в результате образуются сосульки, вырастающие наподобие известковых сталактитов в подземных пещерах. Так возникают сосульки на крышах сараев и вообще неотапливаемых помещений.

2. Это растение – мать-и-мачеха. С точки зрения ботаники мать-и-мачеха представляет собой многолетний травянистый полукустарник, вляющиеся монотипным представителем семейства Астровых. Это означает, что такой вид – уникальный во всём семействе. Действительно, устройство растения таково, что оно не похоже ни на одно другое. Цветущая часть мать-и-мачехи обладает большим количеством мелких цветков жёлтого цвета, собранных в соцветия-корзинки. Особенностью растения является то, что его цветение наступает ранней весной, при этом, происходит оно до появления листьев.

Но на этом уникальные свойства этой травы не заканчиваются. Её листья имеют совершенно разное устройство, что приводит даже к появлению различных условий микроклимата в разных частях листа. С нижней стороны лист мать-и-мачехи покрыт множеством мелких волосков-ворсинок. Это приводит к тому, что испарение жидкости с нижней поверхности листа происходит очень медленно, можно сказать, не происходит вообще. В то же время, как с гладкой верхней поверхности, тем более, находящейся под воздействием солнечного света, испарение идёт гораздо более быстрыми темпами. Испаряющаяся влага вызывает значительное охлаждение верхней части листа, в то время, как нижняя часть остаётся относительно тёплой. Иногда температурный градиент между верхней и нижней частью листа мать-и-мачехи может достигать 3°С. Нижняя сторона, являющаяся более тёплой, получила в народе название «мать», а верхняя, более холодная – «мачеха».

В народе, по цветам мать-и-мачехи определяют погоду, так как они заранее предупреждают с точностью не хуже барометра о наступлении холодов и дождливой погоды. Когда пригревает солнце, ее цветы распускаются, расправляются. Но при похолодании, они прячутся в пушистый воротник, который сохраняет нежные лепестки от стужи.

Растение распространено очень широко в Евразии. От берегов Атлантического океана и до Западной Сибири его можно встретить на любой широте – от Средиземного моря до Мурманска. Однако, ареал мать-и-мачехи, хоть и обладает достаточно большой площадью, не является непрерывным. Кроме того, мать-и-мачеха обладает определённой избирательностью и к типам почв. Например, практически всегда она встречается на территориях, где отсутствует дерн и дерновая земля. Тем, кто собрался копать колодец, мать-и-мачеха укажет место близкого залегания водного горизонта.

Людям уже давно известны полезные свойства мать-и-мачехи. Это растение много веков применяется для борьбы с различными заболеваниями дыхательных путей (трахеит, ларингит, хронический бронхит, бронхопневмония, коклюш), сопровождающихся кашлем с трудно отделяемой мокротой.

Настои листьев используют для лечения кожи и ран.

3. Серёжка – это один из видов соцветий, которое имеет форму колоса с поникающей вниз осью, на этой оси расположено множество мелких цветков.

Для серёжек также характерно то, что они несут цветки одного пола, а опыление происходит при помощи ветра. Опыляемые ветром, сережки на деревьях весной появляются с первыми лучами теплого солнца. Связано это с отсутствием на деревьях листьев, так как пыльца свободно перемещается на них, достигая цели.

Береза, это самое известное дерево с серёжками.

Осина – еще одно дерево с сережками. Растение раздельнополое и имеет мелкие невзрачные цветки, собранные в свисающие серёжки. Мужские соцветия имеют красноватый оттенок, длиной до 15 сантиметров, а женские – тонкие зеленоватые. Цветёт осина до распускания листьев.

Тополь тоже расцветает до распускания листьев. Любопытно, что осина и тополь принадлежат к семейству Ивовые, в котором другие его представители опыляются насекомыми.

Ива. У ивы серёжки пушистые, могут быть жёлтого, пурпурного, розово-красного цвета...

4. Издревле в нашей стране любили и уважали березу и не скупились на слова нежности и похвалы, восславляя белоствольную красавицу в песнях и стихотворениях. Народная любовь продиктована не только широкой распространенностью и красотой дерева, но и теми полезными свойствами, которыми оно обладает. В особенности ценили и ценят белоствольное дерево за насыщенный витаминами и «силой земли» березовый сок. Движение сока в березе начинается от первых оттепелей и длится до тех пор, пока почки не проклюнутся — около 20 дней. Ученые выяснили состав березового сока. В нем содержатся аскорбиновая кислота и витамины группы В, железо, магний, калий, натрий, кальций, фтор и фосфор. В незначительных количествах — медь, марганец, титан, кремний, барий. Глюкоза и фруктоза придают чуть заметный сладковатый вкус. Фитотерапевты утверждают, что березовый сок повышает иммунитет, улучшает обмен веществ, нормализует давление, стимулирует работу сердца, избавляет от отеков и снимает воспаления в ротовой полости. Дерматологи добавляют, что он помогает при нейродермитах, фурункулах, угрях, экземах, для заживления ран, лечения перхоти и против выпадения волос. Кстати, лесные птицы и животные тоже знают о его полезности, не давая соку зря течь. Дятел даже специально долбит по весне в березах дырки, чтобы напиться свежего сока. А разные синички потом, когда он напьется и улетит, тоже пьют с удовольствием. Говорят, что и медведи иногда дерут березы по весне, чтобы полизать целебный сок. Тем, кто отправляется на добычу лесного пищевого ресурса (а именно так называют сок согласно законодательству), следует знать, что его сбор лучше начинать с южной части леса, постепенно продвигаясь вглубь. Надрезы на дереве лучше делать с северной стороны, это позволит получить больше сока. Надрез на стволе делается на уровне 50 см от земли. Причем нет необходимости делать слишком глубокий надрез или глубоко сверлить ствол – влага движется между древесиной и корой, а значит, чтобы получить ее, достаточно лишь преодолеть слой коры. Наконец, помните, что собирая сок, вы повреждаете деревья, а потому после окончания сбора этой ценной жидкости, надрез обязательно нужно замазать хозяйственным мылом, воском или садовым варом, чтобы предотвратить гниение и поражение древесины.

5. Скворец, жаворонок, пеночка, мухоловка.

6. Увидев эти строчки можно с уверенностью сказать, что дятлы пили здесь березовый сок или как принято говорить, дятлы кольцевали деревья. Это происходит весной, когда устанавливается усиленное сокодвижение. Дятлы выбирают нестарые, высокие деревья с гладкой корой, растущие на освещенной солнцем опушке. Птицы пробивают кору своим крепким долотовидным клювом. Следы имеют четкую четырехугольную форму, но со временем они заплывают, но без труда узнаются в виде темных строчек, опоясывающих белоснежный ствол.

7. Это трясогузка. Хвост пернатого постоянно двигается как во время движения, так и при остановке. Отсюда и название – трясогузка, т. е. трясет гузкой (старинное название задней части животного, птицы и человека).

В нашей местности птица возвращается на родину в начале апреля. Прилет трясогузки в основном совпадает с появлением луж и ледоходом на реках. Отсюда и народная примета – трясогузка прилетела, хвостом лёд разбила. В этот период появляются насекомые, которых трясогузка уничтожает в большом количестве.

8. В замечательном стихотворении Алексея Плещеева «Ласточка» есть несколько «биологических ошибок»:

- в природе первоначально солнышко блестит, а затем травка зеленеет;

- ласточка прилетает на родину не в начале весны, а только в середине мая,

- ласточка – насекомоядная птица, поэтому зерен не ест,

- перелетные птицы не поют песен на чужбине, а начинают петь на родине в период гнездования.

9. Шмель – первое насекомое - опылитель, которое просыпается весной после зимней спячки. Шмели одни из самых холодостойких насекомых: они способны быстро и часто сокращая мышцы груди, ускоренно разогреть свое тело до 40 гр.С. Это позволяет шмелям работать на холоде – добывать нектар при температуре до 0 градусов С. А это очень важно в условиях неустойчивой весенней погоды.

Ценность шмелей для людей велика. Шмель – лучший из всех насекомых – опылителей растений. За день он облетает тысячи цветков. Некоторые растения из-за строения своего цветка или же из-за того, что они очень ранние могут быть опылены только шмелем. А только опыленные растения дадут семена. Там, где есть шмели, растет красный клевер. Так как, лишь шмели могут опылять это растение. Цветки клевера имеют глубокие чашечки, а у пчел недостаточно длинный хоботок, чтобы опылять их.

Беречь шмелей надо всегда, но весной они особенно ценны. Каждый весенний шмель – это перезимовавшая самка. А каждая самка – это гнездо со многими десятками шмелей. Каждое несозданное гнездо – это потеря миллионов семян клевера и других видов полевых и луговых трав.

10. Увеличение светового дня:

Весна длинным днём красна.

В марте день с ночью меряется, ровняется.

Ярко светит солнце:

Весною сутки мочит, а час сушит.

Весной ведро воды – ложка грязи, осенью ложка воды – ведро грязи.

Тает снег:

Весна - зажги снега, заиграй овражки.

Водоёмы освобождаются ото льда. Ледоход:

Весенний лёд толст, да прост.

В марте щука хвостом лёд разбивает.

Вода потекла, весну принесла.

Возвращаются перелетные птицы:

Увидел грача – весну встречай.

Грач на горе – весна на дворе.

Увидел скворца – весна у крыльца.

Без первой ласточки весна не обходится.

Ласточка прилетела – скоро гром загремит.

Прилетела овсянка, запела веснянку, покинь сани, возьми воз.

Прилетел кулик из заморья, принес весну из неволья.

Распускаются листья на деревьях:

Май леса наряжает, лето в гости ожидает.

Весна красна не одними цветочками, а и зелёными листочками.

Цветут цветы:

Весна красна цветами, а осень снопами.

Весной девица – подснежников царица.

Апрельский цветок ломает снежок.

Посевные работы человека в поле и огороде:

Кто спит весною – плачет зимою.

Вешняя пора – поел и со двора.

Весенний день год кормит.

Весной запашку затянешь – ноги протянешь.