Особенности ВПР по физике 11 класс

Назначение всероссийской проверочной работы

Всероссийская проверочная работа (BПP) предназначена для итоговой оценки учебной подготовки выпускников, изучавших школьный курс физики на базовом уровне.

Документы, определяющие содержание BПP

Содержание всероссийской проверочной работы по физике определяется на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФК ГОС) среднего (полного) общего образования по физике, базовый уровень (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»).

Подходы к отбору содержания и разработке структуры BПP

На основании ФК ГОС базового уровня разработан кодификатор, определяющий перечень элементов содержания и перечень способов действий, выносимых на итоговую проверку (см. Приложение).

Структура проверочной работы отражает необходимость проверки всех основных требований к уровню подготовки выпускников по курсу физики базового уровня. В работу включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся составной частью требований к уровню подготовки выпускников. Отбор содержания курса физики для BПP осуществляется с учётом общекультурной и мировоззренческой значимости элементов содержания и их роли в общеобразовательной подготовке выпускников.

В начале работы предлагается девять заданий, которые проверяют понимание основных понятий, явлений, величин и законов, изученных в курсе физики. Здесь проверяются следующие умения: группировать изученные понятия, находить определения физических величин или понятий, анализировать изменение физических величин в различных процессах, работать с физическими моделями, использовать физические законы для объяснения явлений и процессов, интерпретировать графики зависимости физических величин, характеризующие процесс, и применять законы и формулы для расчёта величин.

Следующая группа из трёх заданий проверяет сформированность методологических умений. Первое задание оценивает умение снимать показания физического прибора с учётом заданной погрешности измерений или определять значения искомой величины по экспериментальному графику или таблице данных значения искомой величины. Второе задание проверяет умение выделять цель проведения опыта по его описанию или делать вывод на основании данных опыта. В третьем задании из данной группы предлагается по заданной гипотезе самостоятельно спланировать несложное исследование и описать его проведение.

Далее предлагается группа из трёх заданий, проверяющих умение применять полученные знания для описания устройства и объяснения принципов действия различных технических объектов или узнавать проявление явлений в окружающей жизни. Первое задания предлагает выпускникам либо определить физическое явление, лежащее в основе принципа действия указанного прибора (или технического объекта), либо определить, какое физическое явление лежит в основе процессов, встречающихся в окружающей жизни. Далее идут два контекстных задания. Здесь предлагается описание какого-либо устройства или выдержка из инструкции по использованию устройства. На основании имеющихся сведений выпускникам необходимо выделить явление или процесс, лежащий в основе работы устройства и продемонстрировать понимание основных характеристик устройства или правил его безопасного использования.

Далее предлагается группа из трёх заданий, проверяющих умение применять полученные знания для описания устройства и объяснения принципов действия различных технических объектов или узнавать проявление явлений в окружающей жизни. Первое задания предлагает выпускникам либо определить физическое явление, лежащее в основе принципа действия указанного прибора (или технического объекта), либо определить, какое физическое явление лежит в основе процессов, встречающихся в окружающей жизни. Далее идут два контекстных задания. Здесь предлагается описание какого-либо устройства или выдержка из инструкции по использованию устройства. На основании имеющихся сведений выпускникам необходимо выделить явление или процесс, лежащий в основе работы устройства и продемонстрировать понимание основных характеристик устройства или правил его безопасного использования.

Последняя группа из трёх заданий проверяет умения работать с текстовой информацией физического содержания. Как правило, предлагаемые тексты содержат различные виды графической информации (таблицы, схематичные рисунки, графики). Задания в группе выстраиваются исходя из проверки различных умений по работе с текстом: от вопросов на выделение и понимание информации, представленной в тексте в явном виде, до заданий на применение информации из текста и имеющегося запаса знаний.

Структура и содержание всероссийской проверочной работы

Каждый вариант BПP включает 18 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. В работу включено 11 заданий, ответы к которым представлены в виде набора цифр, символов, букв или словосочетания. В работе содержится 7 заданий с развёрнутым ответом, которые различаются объемом полного верного ответа — от нескольких слов (например, при заполнении таблицы) до 3-х предложений (например, при описании плана проведения опыта).

При разработке содержания проверочной работы учитывается необходимость оценки усвоения элементов содержания из всех разделов курса физики базового уровня: механика, молекулярная физика, электродинамика, квантовая физика. В таблице приведено распределение заданий по разделам курса. Часть заданий в работе имеет комплексный характер и включает элементы содержания из разных разделов, задания 14-18 строятся на основе текстовой информации, которая может также относиться сразу к нескольким разделам курса физики. В таблице 1 приведено распределение заданий по основным содержательным разделам курса физики.

Таблица 1. Распределение заданий по основным содержательным разделам курса физики

| Раздел курса физики | Количество заданий |

| Механика | 4-6 |

| Молекулярная физика | 3-5 |

| Электродинамика | 4-6 |

| Квантовая физика | 1-4 |

| ИТОГО | 18 |

Проверочная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки требований к уровню подготовки выпускников, указанных в разделе 2 кодификатора. В таблице 2 приведено распределение заданий по основным умениям и способам действий.

Таблица 2. Распределение заданий no видам умений и способам действий

| Основные умения и способы действий | Количество заданий |

| Знать/понимать законов | смысл | физических | понятий, | величин, | 6 |

| Описывать и объяснять физические явления и свойства тел | 3 |

| Объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить примеры практического использования физических знаний | 3 |

| Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов |

|

| Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях |

|

| ИТОГО | 18 |

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней слож- ности. В таблице 3 представлено распределение заданий по уровню сложно- сти.

Таблица 3. Распределение заданий no уровню сложности

| Уровень сложности заданий | Коли- чество заданий | Макси- мальныи балл | Процент максимального балла за задания данного уровня сложности от максимального первичного балла за всю работу, равного 26 |

| Базовый | 14 | 16 | 62 |

| Повышенный | 4 | 8 | 28 |

| ИТОГО | 18 | 26 | 100 |

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом

Задания 2-8, 10, 13, 16 и 17 считаются выполненными, если записан- ный выпускником ответ совпадает с верным ответом. Задания 3-6, 10, 16 и 17 оцениваются 1 баллом. Задания 2, 7, 8 и 13 оцениваются 2 баллами, если верно указаны все элементы ответа; 1 баллом, если допущена ошибка в ука- зании одного из элементов ответа, и 0 баллов, если допущено две ошибки.

Задания 1, 9, 11, 12, 14, 15 и 18 оцениваются экспертом с учётом пра- вильности и полноты ответа. К каждому заданию с развёрнутым ответом приводится инструкция для экспертов, в которой указывается, за что выстав- ляется каждый балл — от нуля до максимального балла.

Для каждого задания в разделе «Ответы и критерии оценивания» при- ведены варианты ответов, которые можно считать верными, и критерии оце- нивания.

Полученные выпускником баллы за выполнение всех заданий суммируют- ся. Суммарный балл выпускника переводится в отметку по 5-балльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода, которая приведена в таблице 4.

Таблица 4. Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла за выполнение BПP в отметку no пятибалльной шкале

| Отметка по пятибалльной шкале | «2» | «3» | «4» | «5» |

| Суммарный балл | 0-8 | 9-15 | 16-20 | 21-26 |

Время выполнения работы

На выполнение всей работы отводится 1,5 часа (90 минут).

Условия выполнения работы

Ответы на задания всероссийской проверочной работы записываются в тексте работы в отведённых для этого местах. В инструкции к варианту описываются правила записи ответов к заданиям.

Дополнительные материалы и оборудование

При проведении BПP по физике используется непрограммируемый калькулятор (на каждого выпускника) и линейка.

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки выпускников, достижение которых проверяется заданиями всероссийской проверочной работы по физике

| Код требо- вания | Требования к уровню подготовки выпускников |

| 1 | Знать/Понимать: |

| 1.1 | смысл физических понятий |

| 1.2 | смысл физических величин |

| 1.3 | смысл физических законов |

| 2 | Уметь: |

| 2.1 | описывать и объяснять физические явления и свойства тел |

| 2.2 | объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить примеры практического использования физических зна- ний |

| 2.3 | отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных |

| 2.4 | проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов |

| 2.5 | воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оце- нивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно- популярных статьях |

| 2.6 | использовать приобретённые знания и умения в практической дея- тельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны окружающей среды |

Подготовку к ВПР по физике проводится на уроках в течении учебного года.

Организация подготовки обучающих к Всероссийской проверочной работе включает в себя:

составление плана по подготовке к проверочной работе по физике;

инструктирование учащихся о содержании ВПР по физике;

первичное знакомство с инструкцией по подготовке к проверочной работе;

обзор методической литературы и пособий по подготовке к проверочной работе;

знакомство со шкалой оценивания результатов работы;

совершенствование системы повторения учебного материала с целью подготовки учащихся к проверочной работе;

текущее повторение для достижения результатов обучения с учётом кодификатора ВПР по физике;

работа по тренировке заполнения бланка регистрации и бланков ответов;

работа по подготовке к проверочной работе, в соответствии с планом (индивидуально-групповые занятия)

проведение пробной проверочной работы.

Подготовка

1.Выясняю предполагаемые ВПР и выясняем, что надо повторить в классе и индивидуально. Традиционно первое задание связано с методологией. Вспоминаем что такое явление, величина, единица измерения, прибор. Делаем таблицу с несколькими примерами. Дома ученики дополняют таблицу сами. Приводим примеры заданий из ВПР, их получаем в интернете.

2. Работе с графиками. Вспоминаем виды графиков из кинематики и теплоты, электромагнетизма. Определяем характер графика: как изменяется величина, какие величины на графике, определяем вид движения- равномерное или ускоренное. Вспоминаем сопутствующие графику формулы расчетов величин скорости, ускорения, перемещения, чтобы перейти к выбору верных ответов или построить график по заданию. По графику температур определяем участки нагревания и охлаждения, плавления и кристаллизации и затем делаем выбор верных ответов. Отрабатываем конкретные задания.

3. Отрабатываются умения показывать векторы сил в разных случаях. Вспоминаем от чего зависит действие силы – точки приложения, модуля и направления. Рассматриваем разные случаи – тело на опоре, тело на наклонной плоскости, тело на подвесе, тело в воде и т.д. вспоминаем какие силы возникают при этом, и ученики делают рисунки векторов сил. Следующий круг вопросов – когда возникает ускорение, что такое равнодействующая сила и как направлено ускорение, с чем оно со направлено. Рассматриваем случаи равномерного, равноускоренного прямолинейного и криволинейного движений. Вспоминаем все виды сил и их определения. Затем идет отработка заданий из интернета.

4. Работа с текстом, в котором пропущены слова. Здесь необходимо вспомнить что такое энергия, виды механической энергии, внутреннюю энергию, выяснить от чего и как они зависят. Повторяем понятия импульс, закон сохранения импульса. Всё отрабатываем на заданиях типа: груз, подвешенный к пружине, совершает свободные колебания между точками 1 и 3. При перемещении от 1 к 2 потенциальная энергия груза, скорость, масса груза пропущенные слова: 1.увеличивается, 2.уменьшается, 3.не изменяется

5. Как выполняются задания исследовательского характера. Выполняем задания разных типов.

6.Работа по текстам, рекомендации по работе- внимательно читаем текст и задания, находим два ответа в тексте, а по третьему уметь делать выводы из текста, применяя свои знания. Отрабатываем упражнения с текстами.

Следующие занятия ученики работают с интернетом индивидуально, получая поддержку учителя по необходимости. Все что записано учениками это своеобразная шпаргалка для учеников при самостоятельной работе.

Также преподаватели обычно рекомендуют потренироваться на актуальных демоверсиях ВПР, в которых подробно описаны требования к работе, даны типовые задания и ответы к ним. Такая тренировка поможет привыкнуть к заданиям, выявить пробелы в знаниях и со временем обрести уверенность в своих силах.

Материалы для проведения работы можно взять на сайтах:

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022

https://phys11-vpr.sdamgia.ru/test?id=147569

https://neznaika.info/vpr/phys11/

Рассмотрим несколько заданий

Задание 1. Группировка понятий

Прочитайте перечень понятий, с которыми вы сталкивались в курсе физики.

Разделите эти понятия на две группы по выбранному вами признаку. Запишите в таблицу название каждой группы и понятия, входящие в эту группу.

Максимальное количество баллов - 2

Перечень понятий:

объём, диффузия, сила тяжести, кипение, масса, трение.

| Название группы понятий | Перечень понятий |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Алгоритм работы.

1. Внимательно прочитать перечень понятий, предварительно разделить их на группы.

2. Дать название выделенным группам. Возможные варианты:

3. Заполнить таблицу, соотнеся выделенные понятия названию группы.

Привожу примеры понятий

Физическое явление

- это явление, при котором не произойдет превращения одного вещества в другое

Примеры:

Плавление льда;

Ядерный взрыв;

Испарение жидкости;

Звук колокола;

Нагревание пищи;

Полет ракеты;

Вращение Земли вокруг Солнца;

Свечение электрической лампочки;

Электризация волос

Физическая величина

- это количественная характеристика объекта или явления в физике, либо результат измерения

Примеры:

Длина

Масса

Сила тока

Количество вещества

Частота

Давление

Мощность

Электрическое напряжение

Магнитный поток

Единицы измерения

- это числовое значение физической величины.

Примеры:

Длина метр

Масса килограмм

Время секунда

Температура Кельвин

Сила тока Ампер

Частота Герц

Давление Паскаль

Мощность Ватт

Электрическое напряжение Вольт

Магнитный поток Вебер

Измерительные приборы

- это прибор, показывающий числовое значение физической величины.

Примеры:

Длина линейка

Масса весы

Время секундомер

Температура термометр

Сила тока амперметр

Влажность психрометр

Давление барометр / манометр

Электрическое напряжение вольтметр

| Название группы понятий | Перечень понятий |

| Физические величины | Объем, сила тяжести, масса |

| Физические явления | Диффузия, кипение, трение |

|

|

|

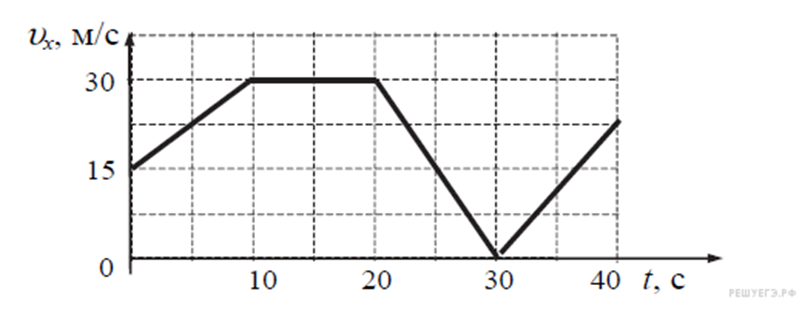

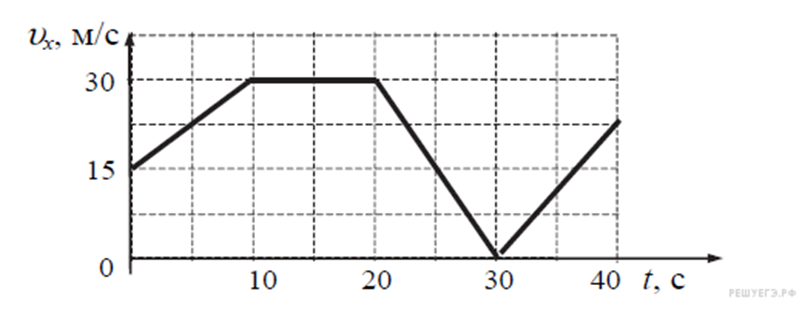

Задание 8. Интерпретация физических процессов, представленных в виде графика

Выберите два утверждения, которые верно описывают движение автомобиля, и запишите номера, под которыми они указаны.

Максимальное количество баллов - 2

Автомобиль движется по прямой улице. На графике представлена зависимость его скорости от времени.

Выберите два утверждения, которые верно описывают движение автомобиля, и запишите номера, под которыми они указаны:

1) Первые 10 с автомобиль движется равномерно, а следующие 10 с стоит на месте.

2) Первые 10 с автомобиль движется равноускоренно, а следующие 10 с – равномерно.

3) Максимальная скорость автомобиля за весь период наблюдения составляет 72 км/ч.

4) Через 30 с автомобиль остановился, а затем поехал в другую сторону.

5) Максимальный модуль ускорения автомобиля за весь период наблюдения равен 3 м/с2.

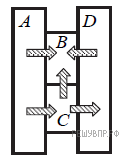

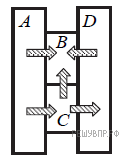

Задание 4.

Четыре металлических бруска (A, B, C и D) положили вплотную друг к другу, как п оказано на рисунке. Стрелки указывают направление теплопередачи от бруска к бруску. Температуры брусков в данный момент равны 80 °С, 50 °С, 30 °С, 10 °С. Какой из брусков имеет температуру 80 °С? В ответе укажите букву, обозначающую нужный брусок.

оказано на рисунке. Стрелки указывают направление теплопередачи от бруска к бруску. Температуры брусков в данный момент равны 80 °С, 50 °С, 30 °С, 10 °С. Какой из брусков имеет температуру 80 °С? В ответе укажите букву, обозначающую нужный брусок.

Решение: Передача энергии происходит от более нагретого тела к менее нагретому. Температуру 80 °С имеет брусок А, потому что только он отдает теплоту всем другим брускам.

Задания 10-11

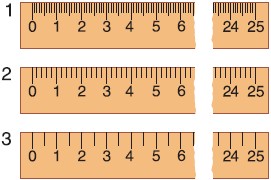

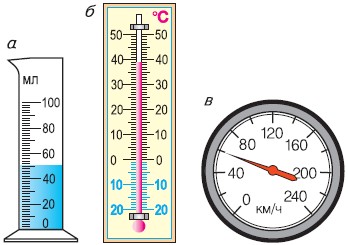

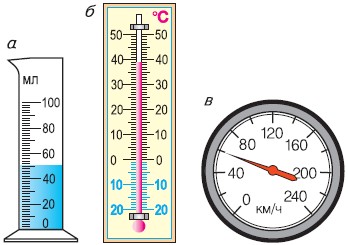

Методы научного познания: наблюдения и опыты. Определение показания приборов/ Мензурка, динамометр, барометр, амперметр, вольтметр

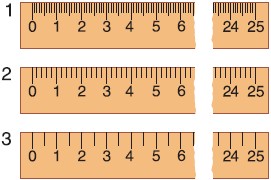

Цена деления шкалы — разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы. Чтобы определить цену деления прибора необходимо выбрать два соседних значения, например 3 см и 4 см, на шкале линейки, около которых стоят числа. Подсчитать число делений между этими значениями

(на линейке число делений между значениями 3 см и 4 см равно 10). Вычесть из большего значения меньшее (4 см - 3 см = 1 см). Полученный результат разделить на число делений. 1см:10=0,1 см.

(на линейке число делений между значениями 3 см и 4 см равно 10). Вычесть из большего значения меньшее (4 см - 3 см = 1 см). Полученный результат разделить на число делений. 1см:10=0,1 см.

Цена деления шкалы равна 0,1 см.

Погрешность измерения равна половине цены деления прибора (если не обговаривается особо).

а) Ц.д.=(60-40):10= 2мл

Показания прибора 50 мл ±1 мл

б) Ц.д.=(50-40):10= 10С

Показания прибора 390С ±0,50С

в) Ц.д.=(80-40):10= 20 км/ч

Показания прибора 60 км/ч±10 км/ч

П ример1. Объём жидкости измерили при помощи мензурки. Погрешность измерения объёма при помощи данной мензурки равна её цене деления. Запишите в ответ показания мензурки в мл с учётом погрешности измерений через точку с запятой. Например, если показания мензурки (25 ± 3) мл, то в ответе следует записать «25;3».

ример1. Объём жидкости измерили при помощи мензурки. Погрешность измерения объёма при помощи данной мензурки равна её цене деления. Запишите в ответ показания мензурки в мл с учётом погрешности измерений через точку с запятой. Например, если показания мензурки (25 ± 3) мл, то в ответе следует записать «25;3».

Решение. Из рисунка видно, что между метками «40» и «60» укладывается 5 делений, значит, цена деления составляет 4 мл. По условию погрешность измерения равна цене деления. Жидкость находится на отметке 48 мл. Таким образом, показания мензурки: (48 ± 4) мл.

Ответ: 48;4

Пример 2. Длину стороны кубика измерили при помощи линейки. Погрешность измерения длины при помощи данной линейки равна ее цене деления.

Запишите в ответ показания линейки в мм с учётом погрешности измерений через точку с запятой. Например, если показания линейки (25 ± 3) см, то в ответе следует записать «25;3».

Решение. Из рисунка видно, что между метками «1» и «2» укладывается 10 делений, значит, цена деления составляет 1 мм. По условию погрешность измерения равна цене деления. Начало кубика находится на отметке 1, а конец на отметке 7,5. Таким образом, показания линейки: (65 ± 1) мм.

Ответ: 65;1.

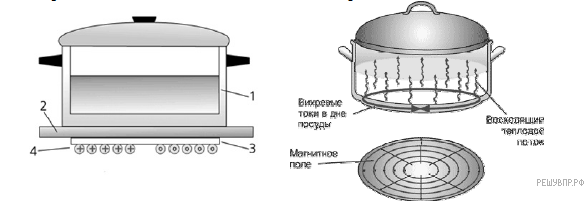

Задание на устройство и принцип действия технических объектов.

Прочитайте текст и выполните задания 14 и 15.

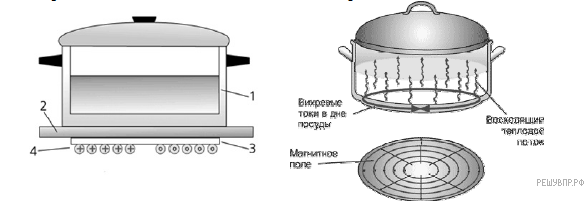

14. Какое физическое явление лежит в основе действия индукционной плиты?

Индукционные плиты

Под стеклокерамической поверхностью индукционной плиты находится катушка индуктивности. По ней протекает переменный электрический ток, создающий переменное магнитное поле. В дне посуды наводятся вихревые или индукционные токи, которые нагревают дно, а от него и помещённые в посуду продукты. Частота переменного тока в катушке индуктивности составляет 20–60 кГц, и чем она выше, тем сильнее вихревые токи в дне посуды.

В отличие от обычной газовой плиты, здесь нет никакой теплопередачи снизу вверх, от конфорки через стеклокерамическую поверхность к посуде, а значит, нет и тепловых потерь. С точки зрения эффективности использования потребляемой электроэнергии индукционная плита выгодно отличается от всех других типов кухонных плит: нагрев происходит быстрее, чем на газовой или обычной электрической плите.

Устройство индукционной плиты:

1 — посуда с дном из ферромагнитного материала;

2 — стеклокерамическая поверхность;

3 — слой изоляции;

4 — катушка индуктивности

Индукционные плиты требуют применения металлической посуды, обладающей ферромагнитными свойствами (к посуде должен притягиваться магнит). Причём чем толще дно, тем быстрее происходит нагрев.

Решение.

Индукционная плита — электрическая плита, разогревающая металлическую посуду индуцированными вихревыми токами, создаваемыми высокочастотным магнитным полем. Вихревые токи возникают из-за явления электромагнитной индукции.

Ответ: электромагнитная индукция

15. Выберите из предложенного перечня два верных утверждения и запишите номера, под которыми они указаны.

1) Действие индукционной плиты основано на действии магнитного поля на проводник с током.

2) Нагревание продуктов в посуде на индукционной плите связано с тепловым действием электрического тока.

3) Индукционный ток, нагревающий посуду, зависит от частоты переменного тока в катушке индуктивности.

4) Дно посуды для индукционных плит может быть выполнено из стекла.

5) КПД нагрева у обычной электрической плиты выше, чем у индукционной.

Решение.

Действие индукционной плиты основано на явлении электромагнитной индукции, а не на действии магнитного поля на проводник с током.

В стекле не возникают вихревые токи.

КПД индукционной плиты выше, чем у обычной электрической плиты.

Ответ: 23

В конце выступления ещё раз хочу сказать — мы все хотим, чтобы наши результаты были эффективными, необходимо обеспечить объективность выполнения работы, чтобы результатам можно было доверять. Это очень важно, прежде всего, для родителей: они смогут получить объективное представление о знаниях своих детей. Также очень важно сразу увидеть пробелы в подготовке ребенка, понять, какие трудности он может испытывать при обучении в будущем.

оказано на рисунке. Стрелки указывают направление теплопередачи от бруска к бруску. Температуры брусков в данный момент равны 80 °С, 50 °С, 30 °С, 10 °С. Какой из брусков имеет температуру 80 °С? В ответе укажите букву, обозначающую нужный брусок.

оказано на рисунке. Стрелки указывают направление теплопередачи от бруска к бруску. Температуры брусков в данный момент равны 80 °С, 50 °С, 30 °С, 10 °С. Какой из брусков имеет температуру 80 °С? В ответе укажите букву, обозначающую нужный брусок. (на линейке число делений между значениями 3 см и 4 см равно 10). Вычесть из большего значения меньшее (4 см - 3 см = 1 см). Полученный результат разделить на число делений. 1см:10=0,1 см.

(на линейке число делений между значениями 3 см и 4 см равно 10). Вычесть из большего значения меньшее (4 см - 3 см = 1 см). Полученный результат разделить на число делений. 1см:10=0,1 см.

ример1. Объём жидкости измерили при помощи мензурки. Погрешность измерения объёма при помощи данной мензурки равна её цене деления. Запишите в ответ показания мензурки в мл с учётом погрешности измерений через точку с запятой. Например, если показания мензурки (25 ± 3) мл, то в ответе следует записать «25;3».

ример1. Объём жидкости измерили при помощи мензурки. Погрешность измерения объёма при помощи данной мензурки равна её цене деления. Запишите в ответ показания мензурки в мл с учётом погрешности измерений через точку с запятой. Например, если показания мензурки (25 ± 3) мл, то в ответе следует записать «25;3».