СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

"Вводный урок" по истории для 1 курса

Урок-знакомство. В ходе урока речь идет о предмете история, изучавших ее людях, вспомогательных дисциплинах. Студенты обсуждают афоризмы, составляют синквейн.

Просмотр содержимого документа

«"Вводный урок" по истории для 1 курса»

Форма урока – эвристическая беседа. Оборудование – на доске высказывания известных людей о значимости истории; меловые схемы «периодизация истории» и «виды исторических источников».

Эпиграф к уроку История – это учительница жизни. Потому что не знать того, что было до твоего рождения, означает навсегда остаться ребенком. Цицерон.

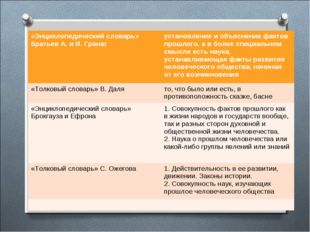

Понятие «история» «Энциклопедический словарь» братьев А. и И. Гранат установление и объяснение фактов прошлого, а в более специальном смысле есть наука, устанавливающая факты развития человеческого общества, начиная от его возникновения «Толковый словарь» В. Даля то, что было или есть, в противоположность сказке, басне «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона 1. Совокупность фактов прошлого как в жизни народов и государств вообще, так и разных сторон духовной и общественной жизни человечества. 2. Наука о прошлом человечества или какой-либо группы явлений или знаний «Толковый словарь» С. Ожегова 1. Действительность в ее развитии, движении. Законы истории. 2. Совокупность наук, изучающих прошлое человеческого общества

История – это наука о прошлом человеческого общества и его настоящем, о закономерностях развития общественной жизни в конкретных формах, в пространственно-временных измерениях

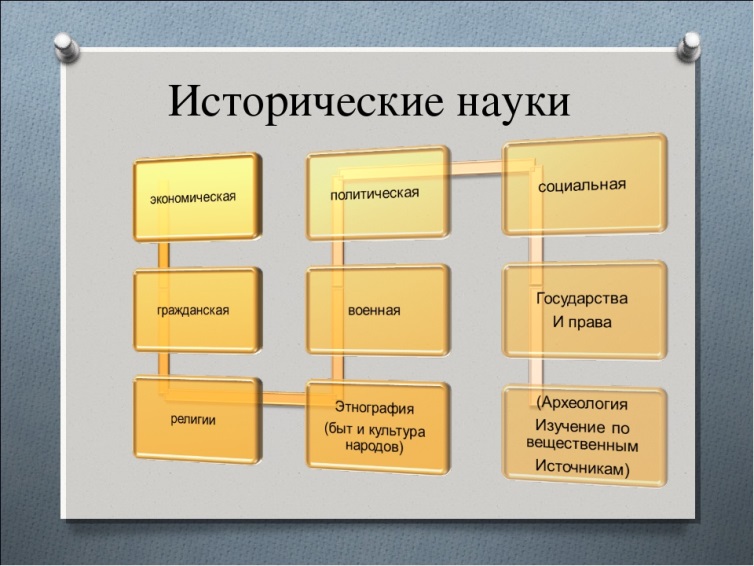

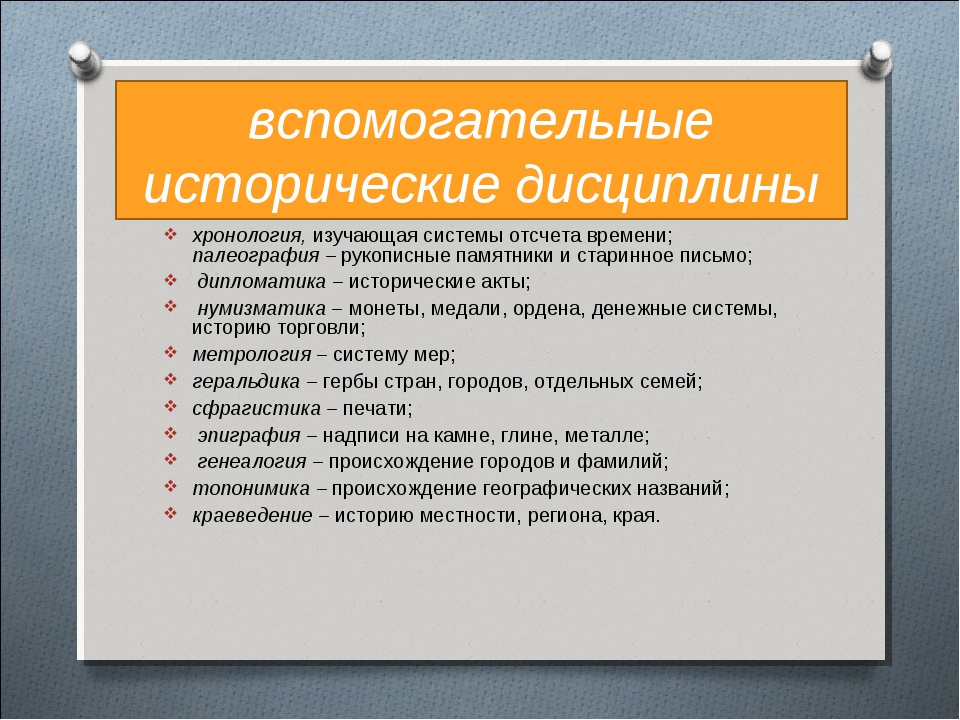

Вспомогательные исторические дисциплины (спец. исторические дисциплины), изучают определенные виды или отдельные стороны формы и содержания исторических источников.

вспомогательные исторические дисциплины хронология, изучающая системы отсчета времени; палеография – рукописные памятники и старинное письмо; дипломатика – исторические акты; нумизматика – монеты, медали, ордена, денежные системы, историю торговли; метрология – систему мер; геральдика – гербы стран, городов, отдельных семей; сфрагистика – печати; эпиграфия – надписи на камне, глине, металле; генеалогия – происхождение городов и фамилий; топонимика – происхождение географических названий; краеведение – историю местности, региона, края.

Этот урок является вводным в курс всеобщей истории в 10 классе. Изучив данный урок, вы узнаете, почему история необходима в современном мире, какую периодизацию имеет всеобщая история, а также какие вспомогательные науки есть у истории. В рамках этого урока вы узнаете об исторических источниках: какие они бывают, всем ли источникам можно верить и как определить, насколько выбранный источник достоверен.

Введение

Данный урок посвящен введению в курс всеобщей истории. Школьная программа 10 и 11 класса по всеобщей истории подразумевает под собой повторение и углубление изученного раннее материала (5–9 классы).

История является одной из древнейших наук в мире, но именно как наука история выделяется только в XVII веке. Однако исследования относятся к гораздо более раннему времени. Основоположниками истории как науки были греческие историки Геродот (рис. 1) и Фукидид (рис. 2), это произошло в V веке до н. э.

Рис. 1. Геродот (Источник)

Рис. 2. Фукидид (Источник)

Почему мы изучаем историю?

Многие науки имеют практическую пользу и практическое применение. На первый взгляд может показаться, что практического значения история не имеет. Почему же люди изучают ее? Ответ на этот вопрос очень прост: люди от природы очень любознательны, они интересуются своим прошлым, хотят знать о том, как жили их предки, а также знать историю родного края или историю своей семьи. История необходима людям просто потому, что они носители своей культуры, а у этой культуры есть прошлое.

В наше время происходит множество межнациональных и межрелигиозных конфликтов, и именно история помогает понять людям то, что мир, окружающий нас, разный. Например, египтяне строители пирамиды задолго до того, как славяне появились на карте мира. Сегодня существует множество народов, которые сейчас не находятся в мировых лидерах, однако раньше у них были огромные территории и культурные достижения.

Периодизация всеобщей истории

Если говорить о хронологических рамках всеобщей истории, то мы начинаем изучать человечество с точки, которая отстоит от наших дней примерно на 2,5–3 млн лет. Это тот момент, когда появляется человек. С точки зрения современной истории время появления человека как раз датируется 2,5–3 млн лет назад. Конечной точки изучения истории нет. Те события, которые происходят сейчас, тоже станут предметом исторической науки.

По мере того как развивается историческая наука, наше представление о прошлом уходит все дальше в глубь веков. Согласно церковным данным, история человечества начиналась за 5508 лет до Рождества Христова. Это тот самый момент, который в Библии описан как сотворение мира. Однако даже эта дата – это совершенно не начало истории. Это время, когда уже существуют первые города, когда люди занимаются земледелием и скотоводством, когда появляются первые государственные образования. За этой точкой лежат многие века и тысячелетия, даже сотни тысяч лет первобытной истории.

Периодизация всеобщей истории

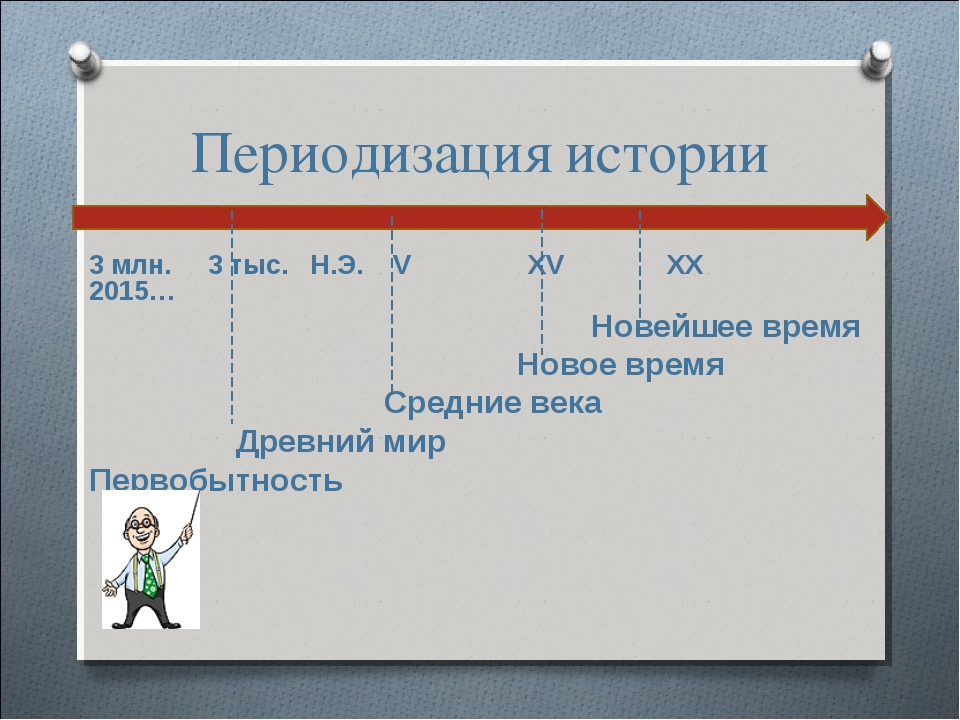

Всю историю человечества принято делить на 5 основных этапов.

1. История первобытного общества (3 млн – 3 тыс. лет до н. э.). Нижняя дата – возникновение первых людей, а верхняя – возникновение первых государств в Древнем Египте и Месопотамии.

2. История Древнего мира (3000 г. до н. э. – 476 г. н. э.). Нижняя дата – возникновение первых государств, а верхняя – падение Западной Римской империи. В 476 году престола лишился последний римский император Ромул Август, и этим моментом заканчивается история Древнего мира.

3. История Средних веков (476–1500 гг.). Здесь существует сложность с определением верхней даты. Единого мнения у историков на этот счет нет. Одной из версий является 1640 год – начало Английской революции. По другой версии считается, что эпоху Средневековья можно завершать 1492 годом – начало Великих географических открытий, или 1500 годом. По третьей версии Средневековье заканчивается в 1453 году с падением Византии (Восточной римской империи). Время с 1500 по 1640 год одновременно называют поздним средневековьем и ранним Новым временем.

4. История Нового времени (1500–1914 гг.). Верхняя дата – 1914 год – начало Первой мировой войны. Также есть версия заканчивать Новое время 1918 годом – окончание Первой мировой войны.

5. Новейшая история (1914 – настоящее время).В советское время начало Новейшей истории датировали 1917 годом – дата Октябрьской социалистической революции.

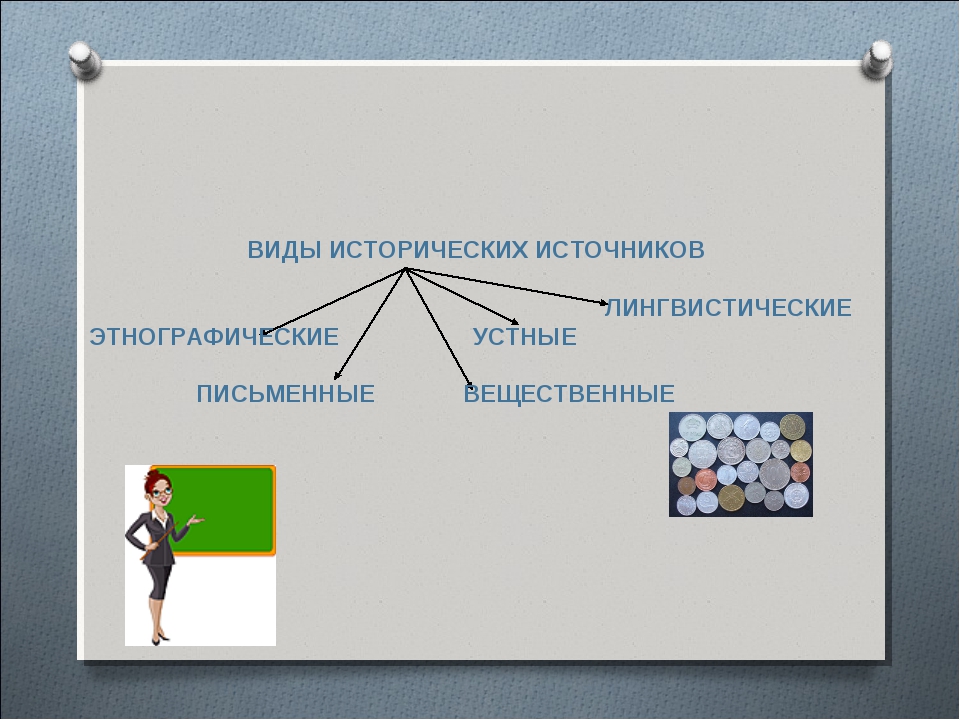

Виды исторических источников и их практическая польза

Изучение истории начинается с исторических источников. Существует несколько категорий исторических источников:

письменные;

вещественные;

этнографические;

устные;

лингвистические.

Важнейшую роль играют письменные источники. Их тоже существует множество видов:

литературные;

актовые;

мемуарные;

личные.

Даже изучение первобытности не базируется только на археологических источниках. Можно привлечь данные лингвистики и этнографии. Когда появляется письменность, а это происходит примерно тогда же, когда появляются первые государства, количество источников начинает очень быстро расти. Количество источников растет и в наши дни, ведь появились новые виды информации: кинодокументы, фотодокументы, цифровая информация.

Существует специальная наука, которая изучает источники, – источниковедение. Это наука, разрабатывающая теорию исторических источников, а также методику их изучения.

История – наука субъективная, и ни один письменный источник не является абсолютно объективным, поэтому любой источник необходимо дополнительно обработать. Мысленно нужно задать автору источника 3 главных вопроса:

Кто автор источника?

Кому он его адресовал?

Зачем этот источник был создан?

В зависимости от того, кто является автором изучаемого источника, мы можем понимать, насколько достоверную информацию он может нам сообщить. Например, при изучении обстановки в ставке верховного главнокомандующего в период Великой Отечественной войны лучше обратиться к мемуарам Жукова или Василевского. Ведь воспоминания человека, находившегося в это время на фронте, будут для нас менее полезными. Все, что он узнавал об обстановке в ставке, он узнавал из газет. В обратном случае, если нам нужно узнать об остановке на фронте, в окопах, то лучше обратиться к мемуарам солдата.

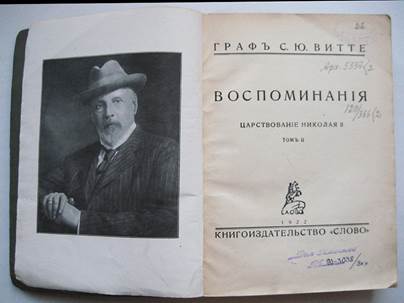

В зависимости от того, кому адресован этот источник, мы тоже можем сделать определенные выводы. Одно дело, если перед нами личный дневник (рис. 3), который пишется для самого себя. События, описанные в дневнике, будут более достоверными, ведь пишущий их человек не надеется на его публикацию. Совершенно другое дело, если это мемуары (рис. 4), ведь их автор специально готовит к публикации. Мемуарный источник менее объективен, чем дневниковые записи.

Рис. 3. Личный дневник Льва Толстого (Источник)

Рис. 4. Воспоминания С.Ю. Витте (Источник)

Последний вопрос: зачем был создан источник? Цель может быть информативной – рассказать, что произошло. Иногда автор может преследовать цель создать определенное мнение в обществе, и тогда к такому источнику нужно относиться очень внимательно.

Вспомогательные исторические дисциплины

Историкам помогают вспомогательные и специальные исторические дисциплины, каждая из которых работает со своим видом источника.

Вспомогательные исторические дисциплины:

геральдика – изучение гербов;

нумизматика – изучение монет;

бонистика – изучение бумажных денег;

сфрагистика – изучение печатей;

вексиллология – изучение флагов;

генеалогия – изучение родственных связей;

палеография – изучение памятников древнего письма, форм начертания букв, почерков и т. п.

Историк не может опираться на изучение только одного вида исторических источников. Объективные исследования возникают только тогда, когда упор идет на самые разные виды источников. Поэтому можно сделать вывод о том, что историческое знание носит комплексный характер. Историческая наука тесно связана с физикой, математикой и биологией. Существуют определенные виды датировок, которые базируются на биологическом знании. Например, дендрохронология – область знания, разрабатывающая методы датировки исторических памятников по годовым кольцам деревьев. Эта наука применяется для изучения возраста деревянных построек.

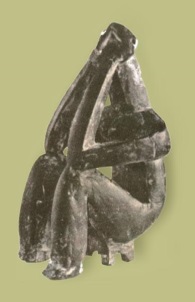

Существуют многочисленные методы, позволяющие моделировать историческое прошлое. Такие методы имеют под собой биологические, химические и физические основания. Советский ученый М.М. Герасимов (рис. 5) предложил методику восстановления лица по костям черепа. Благодаря этой методике мы имеем возможность посмотреть, как выглядел неандерталец или Иван Грозный.

Рис. 5. Советский ученый М.М. Герасимов (Источник)

Оценочность и субъективность как особенности исторической науки

Важным при изучении истории является оценочный характер исторических знаний. Если у обычного научного знания есть факт и его интерпретация, то историческое знание требует еще и оценки. По поводу многих событий прошлого, например по поводу правления царя Ивана Грозного или императора Петра I, часто возникают споры. Вопрос состоит в том, прав был тот или иной правитель, проводя свою политику именно таким образом.

Такой оценочный характер заставляет многих людей задавать вопрос: является ли история наукой? Для того чтобы в этом разобраться, можно сравнить Английскую революцию (1640–1660) и Французскую революцию (1789–1794). Если сравнить 2 революции, происходившие в разных странах и в разное время, то можно заметить определенное сходство.

1. И в Англии, и во Франции парламент долго не созывался.

2. В обоих случаях после созыва парламента король требует утвердить новые налоги, а парламент отказывается.

3. В обоих случаях король бежал из страны, чтобы возглавить верные ему войска.

4. В обоих случаях произошла казнь короля (рис. 6, 7).

5. В обеих странах была установлена диктатура. В Англии – установление военной диктатуры Кромвеля, а во Франции – установление Якобинской диктатуры, а затем военной диктатуры Наполеона.

6. Обе революции закончились реставрацией королевской власти.

Рис. 6. Казнь короля Англии Карла I (Источник)

Рис. 7. Казнь короля Франции Людовика XVI (Источник)

Это были просто совпадения или речь идет о закономерностях, которые стали причинами обеих этих революций? Историки считают, что ни о каких совпадениях речь идти не может. То, что произошло в обеих странах, является историческим фактом. Безусловно, никто не говорит о том, что обе эти революции были неизбежными, ведь в других странах они так и не произошли. То, что у этих революций были одинаковые причины, то, что революции были не случайностями, а проявлением определенной исторической закономерности, неоспоримо. Поэтому принято говорить о том, что исторические законы играют роль неких общих закономерностей, то или иное событие может произойти с определенной вероятностью. Но гарантий, что события приобретут именно такой характер, никто не даст.

Также можно сравнить Английскую и Французские революции с революциями в нашем государстве: 1905 года и 1917 года. Между ними тоже можно будет найти определенные параллели.

Выяснению этих закономерностей и посвящен данный курс. Речь пойдет не о событиях, которые уже были изучены в 9-летней школе, а о концепциях, оценках и определенных тенденциях и исторических процессах.

Домашнее задание

1. Как вы считаете, для чего вы изучаете историю в школе? Хотели бы вы изучать ее за пределами школьного курса?

2. Какие виды исторических источников вы знаете?

3. Какие вы можете назвать вспомогательные исторические дисциплины?

4. Какую особенность исторической науки вы можете выделить?

Тема урока: Происхождение человека. Люди эпохи палеолита.

Цели: Познакомить со множеством научных теорий происхождения человека. Развивать интерес к исторической науке, логическое мышление, умение выделять основные мысли, идеи, положения. Воспитывать самостоятельность, дисциплинированность, аккуратность.

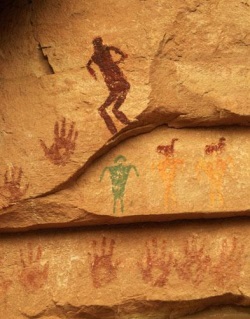

Оборудование: Карта мира. Доска, мел. Иллюстрации произведений первобытного искусства.

Литература: Учебник: В.В. Артемов; Ю.Н. Лубченков – история.

Словарь: Историческая периодизация, первое разделение труда; матриархат, патриархат. Родовой строй. Тысячелетия, века. Первобытная религия.

Орг. Момент.

Повторение.

Помните ли вы, что такое лента времени? Как она выглядит? Что на ней изображают?

Помните ли вы карту? Покажите расположение материков и океанов, назовите их.

Вводная лекция. Выпишите основные понятия, дайте им определение:

Задача студентов: вести конспект можно с помощью рисунков и схем;

отдельно выделять

1) Непонятные слова и термины;

2) то, что кажется им основными понятиями.

| Лекция - основные положения. | Конспект учащихся: |

| Источники по древней истории : Археология – часть исторической науки, изучающая артефакты (вещь искусственного происхождения) Теории происхождения человека. 1 Африканская, 2Азиатская, 3 децентрализованная. В Африке древнейший - дриопитек - 8-10 млн. лет; австралопитек - 8-4 млн. лет; презинджантроп - 5-2,5 млн. лет. В Индонезии - питекантроп - 2-1,5 млн. лет. В Китае - синантроп - 1,5 млн. лет назад, неандерталец - 600 тыс. лет до н.э. Каменный век делится на палеолит, мезолит, неолит, энеолит и бронзовый век. С него, как правило, начинаются цивилизации. | Теории происхождения человека: 1 .Африканская - восточно- африканский разлом, нет высших приматов, залежи графита и алмазов как продукт распада урана - следовательно - была радиация и мутация (резкое изменение - удача случайна). 2. Азиатская - на базе теории Дарвина - ледник изменил экониши, выжившие медленно эволюционировали (приспособились). 3 децентрализованная - возникали везде - оставшиеся следы не сохранились.. человек умелый - изменение руки - первые артефакты (всё созданное не природой а разумными - человеком); |

| Каждый период наступает в разных климатических зонах в разное время. По геологическому календарю - до шельский, шельский, ашельский, мустьер. В мустьер появляется неандерталец -45 тыс. лет назад (на территории нашей страны). У него большой объём мозга, но слабо развиты центры речи и само контроля. Техника обработки камня достигает совершенства. Первое разделение труда (по полу). Первые религиозные воззрения. Возможно, и начало разделения по расам. | дриопитек - 8-10 млн. лет назад древесная обезьяна; австралопитек - 8-4 млн. лет назад - спустился с деревьев - начал ходить (изменилась ступня); презинджантроп - 5-2,5 млн. лет назад - питекантроп - 2-1,5 млн. лет назад постоянное создание артефактов приводит к увеличению объёма мозга. В Китае - синантроп - 1,5 млн. лет назад - использует огонь, неандерталец -45 тыс. лет назад - одежда, дом, религия, разделение труда (по полу). |

| Примерно 40 тыс. лет назад появляется кроманьонец-тип современного человека. Род матриархальный. Усиливается разделение труда по полу и возрасту. Развиваются виды первобытных религий - анимизм, тотемизм, шаманизм, фетишизм и т.д. Палеолит закончился с уходом ледника. | 40 тыс. лет назад появляется кроманьонец-тип современного человека, первобытных религий - анимизм, тотемизм, шаманизм, фетишизм и т.д. Всё это -палеолит, |

| С 14-12 Тыс. лет. до н.э. по 6-5 тыс. лет. до н.э. - мезолит. Главное занятие людей охота и собирательство. Крупные животные или вымирали, или уходили за ледником. Люди шли за ними. Изменение животного мира заставило изобрести лук и приручить собаку. 5-3 тыс. лет до н.э. неолит - каменные орудия достигли совершенства, новый ледник. 4-3 тыс. лет до н.э. - энеолит - Появился первый металл - медь. Здесь появляется Первое разделение труда: на земледельцев и скотоводов. | С 14-12 Тыс. лет. до н.э. по 6-5 тыс. лет. до н.э. - мезолит: изменение животного мира заставило изобрести лук и приручить собаку. 5- 3 тыс. лет до н.э. неолит - каменные орудия достигли совершенства, новый ледник. 4-3 тыс. лет до н.э. - энеолит - Появился первый металл - медь. Здесь появляется Первое разделение труда: на земледелие и скотоводство. |

| 3 -2 тыс. лет до н.э. - бронзовый век. Люди переходят к оседлому образу жизни - и только теперь матриархат сменяется патриархатом. | 3 -2 тыс. лет до н.э. - бронзовый век. Люди переходят к оседлому образу жизни - и только теперь матриархат сменяется патриархатом. |

Индоевропейская языковая общность существует до энеолита. К 1 тыс. лет. До н.э. выделяется общеславянский язык.

Закрепление:

О чём я сегодня рассказал? Какие понятия вы запомнили?

Назовите 3 теории происхождения человека?

Как называют первых людей, в чём видны их отличия от животного мира?

Познакомьтесь с произведениями художников того времени. Каковы их основные темы?

Дома: повторить основные термины.

Русь (др.-рус. и церк.-слав. рѹсь, ср.-греч. ‛ϱῶϛ, лат. Rhos, араб. ar-ros[3], совр. рус. также русы) — народ (или социальная группа), давший своё имя и составивший верхушку[4] средневекового восточноевропейского государства — Руси, в современной историографии известного как Киевская Русь.

Русь (др.-рус. и церк.-слав. рѹсь, ср.-греч. ‛ϱῶϛ, лат. Rhos, араб. ar-ros[3], совр. рус. также русы) — народ (или социальная группа), давший своё имя и составивший верхушку[4] средневекового восточноевропейского государства — Руси, в современной историографии известного как Киевская Русь.

Этническое определение является предметом дискуссий: «Повесть временных лет» и многие средневековые иностранные источники связывают русь с варягами или норманнами[5][6][7], в некоторых других источниках русь отождествляется со славянами. История руси может быть прослежена с первой половины IX века, но её точная реконструкция остаётся ненадёжной из-за недостатка и противоречивого характера источников. Продвигаясь с севера на юг, к середине X века «русский род», составлявший дружину соплеменников во главе с князем киевским, объединил под своей властью земли ряда балтийских, финно-угорских и восточнославянских племён, а также поставил в зависимость от себя бо́льшую часть остальных восточнославянских племенных союзов[8].

В единственном числе представитель руси назывался русин (др.-рус. и церк.-слав. рѹсинъ)[9][10].

Первое надёжно датируемое известие о руси содержится в Бертинских анналах и относится к 839 году. Древнейшие упоминания в русских источниках отмечены в русско-византийских договорах (X век), в русских летописях (начиная с «Повести временных лет») и в Русской Правде (XI—XII века)[11].

Содержание

1Происхождение

1.1Норманская версия

1.2Славянская версия

1.3Иранская версия

2История по письменным источникам

2.1«Повесть временных лет»

2.2Византийские источники

2.3Западноевропейские источники

2.4Арабо-персидские источники

2.5Хазарские источники

3Археологические свидетельства

3.1Миграция скандинавов в Восточную Европу

3.2Миграция западных славян в Приильменье

4Язык

5Экономика

6Генетические исследования

7См. также

8Примечания

9Литература

Происхождение[править | править код]

Существует несколько гипотез об этнической принадлежности руси: норманская, славянская, иранская и другие. Об этимологии имени русь см. также статьи Русь и Рюрик.

Норманская версия[править | править код]

Основная статья: Норманская теория

Николай Рерих, «Заморские гости», 1901 (Государственная Третьяковская галерея)

Согласно норманской теории, русью в Средние века в Восточной Европе называли выходцев из Скандинавии (современных Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, особенно с Аландских островов), известных также как викинги, которых в Западной Европе называли норманнами. Этот вывод базируется на данных археологии и лингвистики, свидетельствах арабских, византийских, западноевропейских, русских и других письменных источников, в том числе, на толковании содержащегося в «Повести временных лет» «Сказания о призвании варягов» в 862 году:

| И сказали [чудь, словене и кривичи]: „Поищем сами себе князя, который бы владел нами и рядил по ряду и по закону“. Пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные — норманны и англы, а еще иные готы — вот так и эти[12]. Оригинальный текст (церк.-сл.)[показать] |

С другой стороны, в Новгородской первой летописи, предположительно отразившей предшествующий «Повести временных лет» «Начальный свод» конца XI века, данный рассказ изложен несколько иначе. В нём отсутствует сопоставление руси со скандинавскими народами, а сама она напрямую не отождествляется с варягами:

| Идоша за море к Варягомъ и ркоша: „земля наша велика и обилна, а наряда у нас нѣту; да поидѣте к намъ княжить и владѣть нами“… И от тѣх Варягъ, находникъ тѣхъ, прозвашася Русь[13]. |

Похороны знатного руса. Картина Генриха Семирадского по мотивам рассказа Ибн Фадлана о встрече с русами в 921 году

Важнейшими аргументами, помимо «Повести временных лет», на которые опирается норманская теория, являются:

Византийские и западноевропейские письменные источники (см. ниже), в которых современники идентифицируют русь как шведов или норманнов.

Скандинавские имена родоначальника русской княжеской династии — Рюрика, его «братьев» Синеуса и Трувора, и всех первых русских князей до Святослава. В иностранных источниках их имена также приводятся в форме, приближённой к скандинавскому звучанию. Князь Олег именуется X-л-г (хазарское письмо), княгиня Ольга — Хелга, князь Игорь — Ингер (византийские источники).

Скандинавские имена большинства послов «от русского рода», перечисленных в русско-византийском договорах 911[пояснение 1][1][12] и 944 годов[пояснение 2].

Сочинение Константина Багрянородного «Об управлении Империей» (около 949 года), где приводятся названия днепровских порогов на двух языках: «росском» и славянском, где для большинства «росских» названий может быть предложена скандинавская этимология.

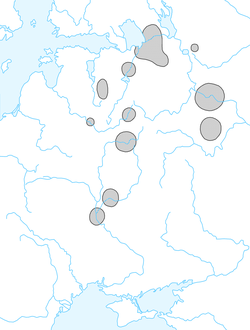

Археологические памятники Руси, включающие скандинавские комплексы и вещи в культурном слое поселений, X—XI века (по Г. С. Лебедеву и В. А. Назаренко)

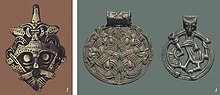

Некоторые скандинавские украшения с территории Древней Руси, X век

Подвески, Гнёздово

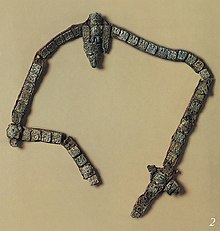

Фибулы, Приладожье и Гнёздово

Парадная уздечка, Гнёздово

Гривна с подвесками в виде молоточков Тора, Гнёздово

Скандинавская руническая надпись на амулете из Старой Ладоги, не позднее конца X века[14]

Kälvesten Ög 8, самый ранний варяжский рунический камень, Эстергётланд, Швеция, IX век («Styguʀ/Stygguʀ поставил этот памятник в память об Øyvind, его сыне. Он пал на востоке»)

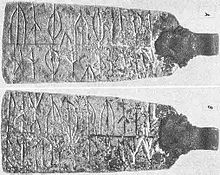

Березанский рунический камень, Николаевская область, Украина, XI век («Гран сделал это захоронение в память о Кале, своём собрате»)

Важными аргументами норманской теории являются археологические свидетельства, фиксирующие присутствие скандинавов на севере восточнославянской территории, включая находки IX—XI веков на раскопках Рюрикова городища, курганы-захоронения в Старой Ладоге (с середины VIII века) и Гнёздове[15]. В поселениях, основанных до X века, скандинавские артефакты относятся именно к периоду «призвания варягов», в то время как в древнейших культурных слоях артефакты почти исключительно славянского происхождения. Предметы скандинавского происхождения найдены во всех древнерусских торгово-ремесленных поселениях (Ладога, Тимерёво, Гнёздово, Шестовица и др.) и ранних городах (Новгород, Псков, Киев, Чернигов). Более 1200 скандинавских предметов вооружения, украшений, амулетов и предметов быта, а также орудий труда и инструментов VIII—XI веков происходит примерно из 70 археологических памятников Древней Руси. Известно около 100 находок граффити в виде отдельных скандинавских рунических знаков и надписей[16].

Происхождение этнонима русь многими исследователями возводится к др.-сканд. rōþr «гребец» и «поход на гребных судах» (ср. др.-исл. róþsmenn или róþskarlar — «гребцы, мореходы»), которое трансформировалось в фин. ruotsi — «шведский, швед», а затем, как считает ряд лингвистов, должно было перейти именно в рѹсь при заимствовании этого слова в славянские языки[17][3][18]. По мнению А. В. Назаренко, собственно скандинавский прототип финского Ruotsi, а значит, и древнерусского «русь» отсутствует[19]. Однако лингвисты отмечают несомненность существования прагерманского глагола *róa и его производных, в том числе rōþer («гребец») и *rōþs(-maðr, -karl) и др., отразившихся во всех германских языках[20]. Переход древнесеверогерманского rōþs- финск. ruots фонетически закономерен. Комплекс значений слова rōþ(e)r — «гребец; гребля; весло; плавание на гребных судах» — является устойчивым во всех германских языках: др.-исл. róðr, др.-в.-нем. ruodar, др.-англ. rōðor и др.[3]. Переход финск. ruotsi др.-русск. русь фонетически обоснован. Зап.-финск. uo/oo закономерно отражалось в др.-русск. ӯ, что подтверждается рядом аналогий (ср. финск. suomi др.-русск. сумь)[21][3]. По мнению Т. Андерссона, с помощью различных фонетических изменений и законов удаётся установить, что происхождение этнонима «русь» возводится к праславянскому слову *rou̯sь, которое было заимствовано из прибалтийско-финского *ruotsi, позднее *rōtsi — «люди с побережья Roþrin» (I—IV века н. э.), которое также было заимствованно из прагерманского *rōþuz — «?»[22]. По мнению лингвиста С. Л. Николаеву др.-рус. рѹсь, рѹсьскыи псковские кривичи и ильменские словены первоначально называли представителей этноплеменного образования в шведском Рудене, с которым у местных славян и финских племён (чуди, веси) имелись устойчивые торговые связи (именно к ним племена обратились с просьбой прислать посредника в междоусобных спорах). После вокняжения династии Рюрика в Ладоге или Новгороде по распростанённой в Средние века модели (ср. название восточнобалканских славян българе — от булгар, тюркских завоевателей; французы — по названию завоевателей-франков) этническое название правителей было перенесено на подвластный им народ, включавший как славян, так и финнов. По крайней мере до XII века русские славяне помнили, что русь является скандинавским (варяжским) племенем, а династия Рюрика имеет скандинавское (варяжское) происхождение, сам Рюрик был русским, скандинавским правителем[2].

Целый ряд слов древнерусского языка имеет доказанное древнескандинавское происхождение. Существенно, что в славянский язык проникали не только слова торговой лексики, но и морские термины, бытовые слова и термины власти и управления, собственные имена. Так, были заимствованы имена Глеб, Игорь, Ингварь, Олег, Ольга, Рогволод, Рогнеда, Рюрик, слова[23]: варяги, колбяги, гриди, тиун, вира, стяг, пуд, якорь, ябедник (старое значение — чиновник), кнут, голбец и другие. Академик А. А. Зализняк считает, что современный научный консенсус скорее всего говорит о том, что вне зависимости от того, как было образовано слово «русь», вначале оно обозначало только норманнов и пришло в русский язык из древнескандинавского языка, а затем постепенно с норманнской элиты стало «скользить» на весь славянский народ[24].

А. А. Шахматов называл русью тех норманнов, которые изначально поселились в Южной Руси в VIII—IX веке, а варягами — позднее пришедших скандинавов на территорию Северной Руси. Так же и местные племена стали именоваться соответственно. Словене, кривичи, меря — варягами, а поляне — русью[25].

Впервые тезис о происхождении варягов-руси из Швеции выдвинул в XVI веке король Юхан III в дипломатической переписке с Иваном Грозным. Развить эту мысль попытался в 1615 году шведский дипломат Пётр Петрей де Ерлезунда в своей книге «Regin Muschowitici Sciographia» (История о Великом княжестве Московском). Его идею поддержал в 1671 году шведский королевский историограф Юхан Видекинд в «Thet svenska i Ryssland tijo åhrs krijgs historie» (История шведско-московитской войны XVII века). В историографии норманская гипотеза была впервые сформулирована в XVIII веке немецкими учёными в Российской академии наук Г. З. Байером, Г. Ф. Миллером и А. Л. Шлёцером[26]. Этой теории также придерживались Н. М. Карамзин и вслед за ним почти все крупные русские историки XIX века[27]. Споры вокруг норманской версии временами принимали идеологический характер в контексте вопроса о том, могли ли славяне самостоятельно, без варягов-норманов, создать государство. В сталинское время «норманизм» в СССР отвергался на государственном уровне, но в 1960-х годах советская историография вернулась к умеренной норманской гипотезе с одновременным изучением альтернативных версий происхождения слова «русь». Западные историки в большинстве своём рассматривают норманскую версию как основную.

Е. А. Мельникова, В. Я. Петрухин, П. С. Стефанович и др. выделяют историческое ядро летописного сказания о призвании варягов во главе с Рюриком[28]. По мнению Мельниковой и Петрухина, это сказание соответствует традиционному фольклорному сюжету о происхождении государственной власти и правящей династии, который прослеживается у разных народов. При этом учёные указывают на имеющиеся в данном летописном рассказе параллели с традиционными правовыми формулировками. Кроме того, распространённой была практика заключения соглашений между предводителями отрядов викингов и местными правителями нескандинавских стран, нанимающими их на службу. Известны договор 878 года в Ведморе между королём Уэссекса Альфредом Великим и предводителем датского Великого войска Гутрумом, договор 911 года в Сен-Клер-сюр-Эпт между французским королём Карлом III Простоватым и предводителем отряда норманнов, осевших в долине Сены, Хрольвом (Роллоном) и другие подобные соглашения. Рассказ о призвании варягов в «Повести временных лет», по мнению исследователей, восходит к сказанию, бытовавшему в княжеско-дружинной среде, он может быть неточным и неверным в деталях, кроме того, он подвергся летописной переработке (дата, упоминание некого варяжского племени русь, фраза «взяли с собой всю русь» и др.), но в целом отражает реальную историческую обстановку. Результатом призвания варяжских князей стало заключение договора (др.-рус. рядъ) между ними и местной племенной знатью (славянской и финской). Содержание ряда отвечает более поздней практике урегулирования отношений с варягами на Руси. Данный договор находит параллели также в договорах, которые позднее заключались между русскими князьями и городами, и в договорах между скандинавскими конунгами и знатью. Приглашённые на княжение варяги были ограничены условиями «судить и рядить» «по ряду по праву», то есть управлять и вершить суд в соответствии с нормами местного права, правового обычая. Это ограничение ставило князя в зависимость от местного общества и стимулировало быструю интеграцию скандинавов в восточнославянскую среду[29][30][31][32][33][34].

Призванные князь и дружина являлись надплеменной нейтральной силой. Нейтральным, не связанным с племенными традициями, было и самоназвание скандинавов, отражённое словом «русь». Распространение этого названия на полиэтничные княжеские дружины вело к быстрому размыванию первоначальной этнической приуроченности его к скандинавам[35].

По мнению В. В. Мурашёвой, несмотря на значительное присутствие выходцев из Скандинавии среди населения Восточной Европы, скандинавское происхождение правящей династии, дружины и названия государства, скандинавы славянизировались в течение небольшого времени, а ранняя русская история была вполне самостоятельной. Отдельные части Восточно-Европейской равнины осваивались различными этническими группами (славянами, балтами, финно-уграми, норманнами), не разделёнными между собой границами. Процесс этот происходил в основном мирно. В восточнославянском самосознании, в отличие от западноевропейского, не сложился враждебный образ викинга, варяга[36].

Славянская версия[править | править код]

Основная статья: Антинорманизм

Славянская гипотеза была впервые сформулирована В. Н. Татищевым и М. В. Ломоносовым как критика норманской теории. Она исходит из толкования другого фрагмента «Повести временных лет»:

| Поэтому учитель славян — Павел, из тех же славян — и мы, русь… А славянский народ и русский един. От варягов ведь прозвались русью, а прежде были славяне; хоть и полянами назывались, но речь была славянской[12]. Оригинальный текст (церк.-сл.)[показать] |

С точки зрения сторонников норманской теории из цитаты лишь следует, что слово «русь» является названием варягов и к тем славянам, которые прежде назывались полянами, пришло от варягов[33].

Ломоносов доказывал славянскую принадлежность народа русь (россы) через тождество их пруссам. Самих пруссов (балтские племена) он определял как славян, ссылаясь на Претория и Гельмольда, полагавших «прусский и литовский язык за отрасль славенского», а также личное мнение о сходстве «их (пруссов) языка со славенским»[37].

Другой источник славянской гипотезы — сообщение арабского географа Ибн Хордадбеха, который писал, что русы — славянский народ. Ибн Хордадбех единственный восточный автор, отнёсший русь к ас-Сакалиба, остальные арабские авторы описывают их обособленно[38].

Поздняя литературная традиция соотносит русов с персонажем по имени Рус из легенды о трёх славянских братьях — Чехе, Лехе и Русе. В законченном виде легенда появилась в «Великопольской хронике» XIV века[39].

В русской историографии XIX века славянская теория не имела широкого распространения. Двумя наиболее видными её представителями были С. А. Гедеонов и Д. И. Иловайский. Первый считал русов балтийскими славянами — ободритами, второй — подчёркивал их южное происхождение, а этноним русь выводил от русого цвета волос[40]. (ср. славянское слово *rŏud-s-ĭs, родственного словам русый (*rŏud-s-ŏs), рудый (*rŏudh-ŏs), рыжий (*rūdh-ŏs).

В советское время, начиная с 1930-х годов, славянская принадлежность руси активно отстаивалась, будучи тесно увязана с критикой норманизма. В советской историографии родиной русов считалось Среднее Поднепровье, они отождествлялись с полянами в Киевской земле. Эта оценка имела официальный статус[41]. Противопоставление славян и руси в «Повести временных лет» объяснялось подчинением большинства славянских племён киевским князьям, домен которых и назывался «Русью» на первоначальной стадии образования государства[42]. Этноним русь выводился из местной топонимики, например из названия реки Рось на Киевщине (впрочем, это слово в древней Руси имело в корне не о и не у, а неоднозначное ъ — Ръсь (как и Българи), косвенные падежи Рси, во всех документах жители долины реки с современным названием Рось назывались не «россичами» и т. п., как например, в романе «Русь изначальная», а только поршанами[43], и поэтому в настоящее время такая этимология признана сомнительной).

Этногенез восточнославянских племён, согласно исследованиям В. В. Седова

Из современных концепций получили известность теории о «Русском каганате» В. В. Седова и руси-ругах А. Г. Кузьмина. Первый, основываясь на археологическом материале, помещает русь в междуречье Днепра и Дона (волынцевская археологическая культура) и определяет как славянское племя. Второй связывает русь с руянами — славянскими жителями острова Рюген. Руян в поздних Магдебургских анналах (XII век) возможно назвали русскими (Rusci), как сообщает Кузьмин со ссылкой на работу 1859 года «В Магдебургских анналах жители о. Рюген обозначены под 969 годом как Rusci»[44]. Согласно польским исследователям, Магдебургские анналы были составлены в XII веке на основе Пражских и Краковских анналов, а также списка деяний магдебургских архиепископов[45]. В синхронных источниках слово rusci к жителям Рюгена не применяется. Автор X века, совместно с руянами участвовавший в военном походе 955 года, называет их вполне по-славянски ruani[46].

Археологические находки, сделанные в Пскове, Новгороде, Русе, Ладоге и др., по мнению ряда исследователей, свидетельствуют об очень тесной связи населения севера Древней Руси не только со Скандинавией, но и со славянским южным берегом Балтики — с поморскими и полабскими славянами. Предполагается, что в период раннего средневековья южно-балтийские славяне прямо переселялись в земли, соответствующие северу будущей Руси. Об этом могут говорить археологические, антропологические, краниологические и лингвистические данные[47][48][49][50][51][52][53].

Керамика, известная у западных славян — фельдбергская и фрезендорфская, а также торновская, гроссраденская и типа Таттинг, находит аналогии в северорусских материалах, как и строительная техника (структура валов), технология судостроительства (с малым количеством железных заклёпок или без них, в то время как у скандинавов их очень много). Однако отмеченная керамика не распространена на территории вагров, с которой связывают варягов сторонники западнославянской гипотезы.

Концепция лингвистических влияний западнославянского языка на речь новгородцев, которые предполагал А. А. Зализняк в 1988 году, была подвергнута критике О. Н. Трубачевым, В. Б. Крысько и Х. Шустер-Шевцем (поскольку те же архаизмы имеются и у балканских славян и в некоторых других регионах) и в дальнейшем не поддержана самим Зализняком. Кроме того, если бы указанная керамика и диалектные влияния были маркерами варягов, эти маркеры имелись бы уже в IX веке в Смоленске, Киеве и Чернигове[54].

Иранская версия[править | править код]

См. также: Роксоланская теория

Существует мнение, что этноним «рос» имеет иное чем «рус» происхождение, являясь значительно более древним. Сторонники этой точки зрения, также берущей начало от М. В. Ломоносова, отмечают, что народ «рос» впервые упомянут ещё в VI веке в «Церковной Истории» Захарием Ритором, где он помещается по соседству с народами «людей-псов» и амазонок, что многие авторы трактуют как Северное Причерноморье.[55][56] С этой точки зрения его возводят к ираноязычным (сарматским) племенам роксаланов[57] или росомонов, упоминаемых античными авторами[58]. О дославянском бытовании на юге корня рос- писал В. А. Брим в статье «Происхождение термина „Русь“» в сборнике «Россия и Запад» (1923), выдвигая теорию о двойном, северном и южном, происхождении слова «Русь»[59][60].

Наиболее полно иранская этимология имени Русь обоснована академиком О. Н. Трубачёвым[56] (*ruksi «белый, светлый» *rutsi *russi русь; ср. с осет. рухс (иронск.) / рохс (дигорск.) «светлый»). О. Н. Трубачёв предложил толкование этнонима «рос», опираясь на данные южнорусской топонимики. Этноним «рос», по его мнению, в Житии святого Георгия Амастридского является архаизмом, поскольку идентичен названию народа ῥοῦς/ῥῶς, жившего на Азовском побережье в VI веке[61].

Г. В. Вернадский также развивал теорию о происхождении названия Руси от азовских племён асов и рухс-асов (светлых асов), которые, по его мнению, были частью антов.[62] Тем не менее он считал, что народ русь является смешением скандинавских переселенцев с местными племенами. В советское время археолог Д. Т. Березовец предложил отождествлять русов с населением, связанным с салтово-маяцкой культурой[63]. По мнению историка и археолога Д. Л. Талиса, топонимы с корнем рос- в Крыму и археологический материал из раннесредневековых поселений Таврики подтверждают концепцию Березовца о полной или частичной идентификации носителей салтовской культуры с русами арабских источников[64][65]. В настоящее время эта гипотеза разрабатывается Е. С. Галкиной, которая отождествляет Подонье с центральной частью Русского каганата, упоминаемого в мусульманских, византийских и западных источниках в IX веке. Она считает, что после разгрома этого объединения кочевыми племенами венгров в конце IX века имя «Русь» от ираноязычных русов-аланов (роксоланов) перешло к славянскому населению Среднего Поднепровья (поляне, северяне)[57]. В качестве одного из аргументов Галкина опирается на этимологию М. Ю. Брайчевского, который предложил для всех «русских» названий Днепровских порогов из сочинения Константина Багрянородного аланскую интерпретацию (на основе осетинского языка)[66].

История по письменным источникам[править | править код]

Письменные источники, относящиеся к времени появления этнонима русь, разнообразны, но скупы в деталях и разрозненны. Помимо древнерусских летописей, которые были составлены в более позднее время, упоминания о руси содержатся в современных ей западноевропейских, византийских и восточных (арабо-персидских и хазарских) источниках хроникального и мемуарного характера.

«Повесть временных лет»[править | править код]

«Собирают дань». Н. К. Рерих. 1908

Одним из самых ранних древнерусских источников, дошедших до нашего времени, является «Повесть временных лет», написанная в начале XII века на основе летописного свода XI века. Согласно составителю «Повести временных лет»[12] территорию, подвластную в его время русским князьям, населяли в древности:

восточнославянские племена:

поляне, древляне, ильменские словене, полочане, дреговичи, северяне, бужане (волыняне), радимичи, вятичи, уличи, тиверцы;

балтийские племена:

литва, латгалы, зимигола, аукштайты, корсь, ятвяги, голядь, жмудь;

финно-угорские племена:

чудь, весь, черемисы, мордва, меря, мурома, пермь, печера, емь, нарова, ливы;

Первое упоминание в летописи о народе русь в самом начале повествования, в периоде, где ещё нет летоисчисления в списке «Афетово же колѣно и то: варязи, свеи, урмане, готѣ, русь, аглянѣ, галичанѣ, волохове, римлянѣ, нѣмци, корлязи, венедици, фряговѣ и прочии…».

Второе упоминание в летописи о народе русь в периоде между смертью трёх братьев и их сестры, основателей Киева: «И по сей братьи почаша дѣржати родъ ихъ княжение… Се бо токмо словѣнескъ языкъ в Руси: поляне, деревляне, новъгородьци, полочане, дьрьговичи, сѣверо, бужане, зане сѣдять по Бугу, послѣже же волыняне. Се бо токмо словѣнескъ языкъ в Руси: поляне, деревляне, новъгородьци, полочане, дьрьговичи, сѣверо, бужане, зане сѣдять по Бугу, послѣже же волыняне…». Далее следует рассказ о начавшихся столкновениях между племенами славян, произошедших после смерти братьев — «По сихъ же лѣтехъ, по смерти братья сея, [поляне] быша обидими деревляны и инѣми околными. И наидоша я козаре» (и пришли на них хазары). В следующий, третий раз, Русь упоминается в связке с византийской хроникой. Летописец нашёл в доступной ему византийской хронике первое упоминание о руси:

В год 6360 (852), индикта 15, когда начал царствовать Михаил, стала прозываться Русская земля. Узнали мы об этом потому, что при этом царе приходила Русь на Царьград, как пишется об этом в летописании греческом[12].

Оригинальный текст (церк.-сл.)[показать]

В четвёртый раз русь в летописи упоминается под 862 годом в рассказе о призвании варягов: «и въста родъ на род, и быша усобицѣ в них, и воевати сами на ся почаша. И ркоша: „Поищемъ сами в собѣ князя, иже бы володѣлъ нами и рядилъ по ряду, по праву“. Идоша за море к варягом, к руси. Сице бо звахуть ты варягы русь, яко се друзии зовутся свее, друзии же урмани, аньгляне, инѣи и готе, тако и си».

Откуда пришли варяги-русь «Повесть временных лет» не уточняет, сообщает только, что «из-за моря» (вероятно, Балтийского). При этом в число варягов включены свее (шведы), урмани («норманны» — норвежцы), аньгляне (англичане), готе (готландцы). Почти все перечисленные народы, кроме англичан, принадлежат к скандинавам (а англичане имеют германское происхождение и в рассматриваемый период испытывали значительное влияние новых норманнских переселенцев)[33]. Народ русь здесь представлен как разновидность варягов[2].

В ряде средневековых источников русь упоминается одновременно и как восточный (восточноевропейский), и как западный народ. В «Повести временных лет», помимо перечня варяжских народов в известии о призвании варягов, русь дважды упоминается в таблице народов: среди населения части света, доставшейся библейскому Иафету русь названа рядом с финно-угорскими и балтскими племенами Восточной Европы («Въ Афетови же части сѣдить русь, чюдь и вси языцѣ: меря, мурома, всь, мордва, заволочьская чюдь, пермь, печера, ямь, югра, литва, зимигола, корсь, лѣтьгола, либь»[12]; при этом русь противопоставлена чуди — собирательному названию ряда племён, в основном прибалтийско-финских); далее в перечне потомков Иафета русь названа снова, но на этот раз среди северных германских народов, тех же, что в рассказе о призвании варягов, и предваряют эту группу народов варяги («Афетово же колѣно и то: варязи, свеи, урмане, готѣ, русь, аглянѣ…»[12]). В Константинопольском списке «Иосиппона» сказано, что руси также «живут по реке Кира [в других списках Кива, то есть Киев], текущей в море Гурган [Каспийское]». Двойная локализация руси имеется и в некоторых арабских источниках, например, у Якуба ар-рус упомянуты рядом с хазарами и смешиваются со славянами, но походы на пруссов они совершали на кораблях с запада, то есть с Балтики. Лингвист С. Л. Николаев объясняет эти двойные упоминания «раздвоением» самой руси, которая, с одной стороны, продолжала оставаться скандинавским (восточношведским) этносом (по Николаеву, жителями Рудена-Руслагена), а с другой — овладела значительными восточноевропейскими территориями, и её название стало также названием славянского населения и государства Русь[2].

Вскоре, в 866 (6374) году (в 860 по более точной византийской хронике), бояре Рюрика Аскольд и Дир, захватившие Киев, совершили набег на Царьград на 200 кораблях. Согласно «Повести временных лет» в походе участвовала только русь. В 882 году новгородский князь Олег перебрался в Киев, убив Аскольда и Дира. Летописец в описании деяний Олега называет племена их собственными именами, но делает обобщение о распространении названия Руси на все народы, населявшие Древнерусское государство: «И бѣша у него словѣни и варязи и прочии, прозвашася русью». Также летопись отмечает заимствование ильменскими словенами названия Русь от варягов, одновременно отмечая единство современных ему славян и руси: «А словѣнескъ языкъ и рускый одинъ. От варягъ бо прозвашася Русью, а пѣрвѣе бѣша словѣне».

О подчинённом положении славян («словен») летописец повествует в описании похода Вещего Олега на Царьград в 907 году: «И рече Олегъ: „Исшийте парусы паволочиты руси, а словѣном кропийнныя“» (для руси паруса из паволок, а славянам шёлковые — то есть из более дешёвой ткани). Однако здесь, предположительно, под именем «словене» в списке участников похода на Царьград упоминаются словене ильменские (новгородцы), а не все славяне, так как в составе флота Олега (поимённо названном летописью) имя русь отдельно от других племенных имён не упоминается: «Иде Олегъ на Грѣкы… Поя же множьство варягъ, и словѣнъ, и чюди, и кривичи, и мерю, и поляны, и сѣверо, и деревляны, и радимичи, и хорваты, и дулѣбы, и тиверци».

В русско-византийском торговом договоре 911 года перечислены имена 15 послов от рода русского: «Мы от рода рускаго — Карлы, Инегелдъ, Фарлофъ, Веремудъ, Рулавъ, Гуды, Руалдъ, Карнъ, Фрелавъ, Рюаръ, Актеву, Труанъ, Лидуль, Фостъ, Стемиръ, иже послани от Олга, великаго князя рускаго». Большинство имён имеют признанную скандинавскую этимологию, при этом «Повесть временных лет» повествует о том, что первый договор Олега между Византией и Русью закрепляется клятвами, которые опираются на имена славянских, а не скандинавских, языческих богов: «а Ольга водиша и мужий его на роту по рускому закону: кляшася оружьемь своимъ, и Перуномъ, богомъ своимъ, и Волосом, скотьимъ богомъ, и утвердиша миръ».

В следующем русско-византийском договоре 944 года среди имён послов появляются славянские имена и та же клятва «по закону русскому», что и в предыдущем договоре Олега, именами славянских богов Перуна и Волоса. В походе на Византию 944 года русь упоминается отдельно от варягов, ильменских словен, полян и кривичей: «Игорь совокупи воя многы — варягы, и русь, и поляны, и словѣны, и кривичи, и тиверцы, и печенѣгы ная». После этого — всегда только, как название государства и его населения. Варяжская дружина ещё продолжает упоминаться вплоть до правления Владимира Святославича и Ярослава Мудрого.

Большинство событий летописи датированы, однако летописная хронология для IX—X веков, как доказывают сравнения с независимыми источниками, далеко не всегда точна и поэтому носит условный характер.

Византийские источники[править | править код]

Анонимный византийский автор[пояснение 3] в схолиях к сочинению Аристотеля «О небе», возможно, впервые использовал этноним рос:

«Мы заселяем среднее пространство между арктическим поясом, близким к северному полюсу, и летним тропическим, причём скифы-рось (Σκυθας τους Ρως) и другие гиперборейские народы живут ближе к арктическому поясу»[67].

Современная историография не идентифицирует упоминаемый народ в качестве варягов племени «русь», призванного, согласно «Повести временных лет», в новгородские земли с берегов Балтики[68]. Одной из причин этого является неопределённая датировка цитаты, что позволяет отнести её как к ранневизантийской эпохе, так и к временам набегов руси на Византию.

Византийцы называли народ не русами, а росами, предположительно, по аналогии с названием демонического библейского народа рош[69], либо из-за отсутствия в языке буквы «у» (греческий «ипсилон» читался как «ю»).

Первое подробное упоминание в византийских источниках племени русь, возможно, относится к описанию набега на византийский город Амастриду (на южном побережье Чёрного моря) в «Житии Георгия Амастридского» (по некоторым оценкам — начало 830-х годов, но не позднее 842 года). В «Житии Георгия» росы названы «народом, как все знают, в высшей степени диким и грубым». Нападению вначале подверглась Пропонтида, находившаяся недалеко от Константинополя, что может быть указанием на предварительно состоявшийся торг в византийской столице[70]. Возможно, именно после этого набега в Константинополь для переговоров прибыли послы росов, по происхождению шведы[71], которых император Феофил отправил назад через Империю франков (см. раздел «Западно-европейские источники» ниже), где их прибытие датируют 839 годом. Ряд современных исследователей не поддерживает датировку этих событий 830-ми годами и считает, что поход имел место при набегах руси в 860 или даже в 941 году. Действительно, те же византийцы и франки спорили (см. Русский каганат) о происхождении этого народа и титуле его вождя, прежде чем основательно познакомились с русами уже в эпоху князя Олега и его преемников.

В популярной литературе встречаются упоминания о набеге руси на греческий остров Эгину (недалеко от Афин) в 813 году[пояснение 4]. Данный факт происходит от ошибочного перевода этнонима арабских (берберских) пиратов-мавров, Maurousioi, как «русские» в «Житии преподобной Афанасии Эгинской»[72].

Набег русов на Константинополь в 860 году эмоционально отражён в нескольких византийских источниках. Патриарх Фотий, переживший осаду Константинополя, в одной из речей-проповедей сразу же после ухода русов так охарактеризовал их:

«Народ незаметный, народ, не бравшийся в расчёт, народ, причисляемый к рабам, безвестный — но получивший имя от похода на нас, неприметный — но ставший значительным, низменный и беспомощный — но взошедший на вершину блеска и богатства; народ, поселившийся где-то далеко от нас, варварский, кочующий, имеющий дерзость [в качестве] оружия, беспечный, неуправляемый, без военачальника, такою толпой, столь стремительно нахлынул будто морская волна на наши пределы…»[73].

Судя по словам Фотия, византийцы были осведомлены о существовании руси. В 867 году Фотий в послании восточным патриархам говорит о руси, упоминая и так называемое первое крещение Руси:

«…даже для многих многократно знаменитый и всех оставляющий позади в свирепости и кровопролитии, тот самый так называемый народ Рос — те, кто, поработив живших окрест них и оттого чрезмерно возгордившись, подняли руки на саму Ромейскую державу! Но ныне, однако, и они переменили языческую и безбожную веру, в которой пребывали прежде, на чистую и неподдельную религию христиан,… И при этом столь воспламенило их страстное стремление и рвение к вере… что приняли они у себя епископа и пастыря и с великим усердием и старанием встречают христианские обряды»[74].

Фотий не называл имён русских предводителей, по версии летописца «Повести временных лет» набег совершали варяги Аскольда и Дира. Как предполагают историки, эти же варяги и приняли христианство вскоре после успешного похода на Византию. Когда русь во главе с князем Игорем вновь осадила Константинополь в 941 году, византийцы уже идентифицировали воинственный народ. Продолжатель Феофана сообщает: «На десяти тысячах судов приплыли к Константинополю росы, коих именуют также дромитами, происходят же они из племени франков»[75] К франкам византийцы относили всех жителей северо-западной Европы. В описании набега на Константинополь 860 года тот же продолжатель Феофана называл русов «скифским племенем, необузданным и жестоким»[76]. В византийских сочинениях с X века название скифы или тавроскифы прочно утвердилось за русскими как некоторый эквивалент понятию — варвары с северных берегов Чёрного моря.

Наиболее подробные сведения о русах и устройстве их государства оставил в своём сочинении «Об управлении империей», написанном около 950 года, византийский император Константин Багрянородный.

«…Зимний же и суровый образ жизни тех самых росов таков. Когда наступит ноябрь месяц, тотчас их архонты выходят со всеми росами из Киава и отправляются в полюдия, что именуется „кружением“, а именно — в Славинии вервиано, другувитов, кривичей, севернее и прочих славян, которые являются пактиотами росов. Кормясь там в течение всей зимы, они снова, начиная с апреля, когда растает лед на реке Днепр, возвращаются в Киав. Потом так же, как было рассказано, взяв свои моноксилы, они оснащают [их] и отправляются в Романию»[77].

В июне росы с товарами и рабами сплавляются вниз по Днепру до Чёрного моря, причём названия днепровских порогов перечислены Константином на двух языках: «по-росски и по-славянски», причём «росские» названия имеют достаточно чёткую древнескандинавскую этимологию (см. таблицу в статье Норманизм). Другую этимологию, основанную на иранских наречиях, предложил в 1985 году М. Ю. Брайчевский, основываясь на факте длительного проживания в регионе ираноязычного населения[66]. В устье Днепра, на острове, росы отдыхают перед выходом в море: «совершают свои жертвоприношения, так как там стоит громадный дуб: приносят в жертву живых петухов, укрепляют они и стрелы вокруг [дуба], а другие — кусочки хлеба, мясо и что имеет каждый, как велит их обычай»[77].

Западноевропейские источники[править | править код]

Первое надёжно датируемое известие о руси содержится в Бертинских анналах и относится к 839 году, то есть к периоду более раннему, чем описан в древнерусских летописях.

В анналах сообщается о посольстве византийского императора Феофила к императору Людовику Благочестивому 18 мая 839 года. С византийским посольством были посланы некие люди, которым Феофил просил оказать содействие в возвращении на родину:

«Он также послал с ними тех самых, кто себя, то есть свой народ называли Рос, которых их король, прозванием каган, отправил ранее ради того, чтобы они объявили о дружбе к нему [Феофилу], прося посредством упомянутого письма, поскольку они могли [это] получить благосклонностью императора, возможность вернуться, а также помощь через всю его власть. Он [Феофил] не захотел, чтобы они возвращались теми [путями] и попали бы в сильную опасность, потому что пути, по которым они шли к нему в Константинополь, они проделывали среди варваров очень жестоких и страшных народов. Очень тщательно исследовав причину их прихода, император [Людовик] узнал, что они из народа свеонов (eos gentis esse Sueonum), как считается, скорее разведчики, чем просители дружбы того королевства и нашего, он приказал удерживать их у себя до тех пор, пока смог бы это истинно открыть»[78].

Существование русов в первой половине IX века отмечает и другой синхронный источник — список племён «Баварского Географа». В этом списке среди народов, которые не граничат с Франкской империей и находятся к востоку от неё, упоминаются Ruzzi. Рядом с племенем Ruzzi стоит племя Caziri, из чего историки идентифицируют пару русь—хазары. Согласно списку русь обитала восточнее пруссов и не относилась к жителям Скандинавского полуострова, которые перечислялись как находившиеся к северу от границ империи франков.

В Раффельштеттенском таможенном уставе (около 905 года) упомянуты руги как вид славян. Некоторые историки полагают, что речь идёт о русских купцах на среднем Дунае во времена Вещего Олега. Другие полагают, что речь идёт о придунайских славянах, населявших земли, где в V веке обитало германское племя ругов.

Описание русов приводит Лиутпранд Кремонский, посол итальянского короля Беренгария в Византию в 949 году. Описывая разгром флота Игоря Рюриковича в 941 году, он замечает:

«В северных краях есть некий народ, который греки по его внешнему виду называют Ρουσιος, русиос, мы же по их месту жительства зовём норманнами. Ведь на тевтонском языке „норд“ означает „север“, а „ман“ — „человек“; отсюда — „норманны“, то есть „северные люди“. Королём этого народа был [тогда] Ингер...»[79].

Арабо-персидские источники[править | править код]

Географы Арабского халифата составляли систематические описания земель вокруг своих границ. Восточный мир вначале узнал о русах (арабск. ар-рус) как о купцах. С конца IX века прикаспийские государства становятся объектом их набегов. Не отмечено, чтобы кто-нибудь из арабоязычных авторов в IX—X веках бывал на Руси. Их сведения почерпнуты из личных наблюдений за купцами-русью, слухов и более ранних трудов. Славян арабы называли ас-Сакалиба. У некоторых авторов это слово употреблялось в расширенном смысле, обозначая всех обитателей лесной полосы Восточной Европы безотносительно к их языковой и этнической принадлежности (в частности, Ибрагим ибн Якуб именовал так славяноязычных чехов и поляков, Аль-Масуди — германоязычных саксов, Ибн Фадлан — тюркоязычных волжских булгар).

Начальник почт у багдадского халифа Ибн Хордадбех — автор самого раннего из сохранившихся до наших дней арабских географических трактатов, упоминает в середине IX века в «Книге путей и стран»[пояснение 5] современное ему племя ар-рус:

«Если говорить о купцах ар-Рус, то эти из славян. Они доставляют заячьи шкурки, шкурки чёрных лисиц и мечи от самых отдалённых славян к Румийскому морю. Владетель ар-Рума берёт с них десятину. Если они сплавляются от славян по реке Танис, то проезжают Хамлидж, город хазар. Их владетель также берёт с них десятину. Затем они отправляются по морю Джурджан и высаживаются на любом берегу… Иногда они везут товары от Джурджана до Багдада на верблюдах. Переводчиками у них славянские слуги-евнухи. Они утверждают, что они христиане и платят мусульманам подушную подать»[80].

Ибн Хордадбех оказался единственным автором из арабского мира, связавшим русь и славян вместе, считая, что «если говорить о купцах ар-Рус, то это одна из разновидностей (джине) славян.» Другие авторы описывают их отдельно.[81] Впрочем, уже Ибн аль-Факих в X веке, пользовавшийся трактатом Ибн Хордадбеха, не выделял славян из массы купцов-русов[82].

Ретроспективно русы упомянуты исламским историком Ат-Табари в «Истории пророков и царей» (закончена в 914 году) при описании событий 644 года, когда правитель Дербента Шахрияр сообщал правителю арабов:

«Я нахожусь между двумя врагами: один — хазары, а другой — русы, которые суть враги целому миру, в особенности же арабам, а воевать с ними, кроме здешних людей, никто не умеет. Вместо того, чтобы платить дань, будем воевать с русами сами и собственным оружием, и будем удерживать их, чтобы они не вышли из своей страны»[83].

Историки критически подходят к этому документу, так как сведения Табари дошли до нас в персидском переводе Балами. Востоковед А. Я. Гаркави прямо отмечает, что практически невозможно отделить наслоения персидского переводчика от сведений самого Табари, который жил во времена набегов русов на его родные края в Табаристане (часть современного Ирана). Ас-Салиби, современник Балами (X век), также утверждал, что двойная стена Дербента, возведённая персидским шахом Хосровом I Ануширваном (531—579), была предназначена для защиты от хазар и русов[источник не указан 3695 дней].

Мухаммад ибн Исфендиар, персоязычный автор начала XIII века, в «Истории Табаристана» сообщает о появлении русов на южном побережье Каспия во второй половине IX века:

«Прежде того [909 года] они [русы] были здесь [в Абаскуне] при Хасане ибн-Зайде [864—884], когда русы прибыли в Абаскун и вели войну, а Хасан Зайд отправил войско и всех перебил».

Арабский путешественник Ибн Фадлан, посетивший Волжскую Булгарию (922) и встретивший там купцов-русов, оставил уникальное описание внешнего вида и обычаев русов, а также обряда кремации знатного руса в ладье, совпадающее с обычаем викингов. Ниже приведена лишь часть личных наблюдений Ибн Фадлана:

«Я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам и расположились у реки Атиль. Я никого не видал, более совершенного телом. Они стройны, белокуры, краснолицы и белотелы. Не носят курток и кафтанов, но их мужчины носят кису, которой охватывают один бок, так что одна рука остаётся снаружи. Каждый из них имеет топор, меч и нож, и со всем этим он не расстаётся. Мечи их плоские, бороздчатые, франкские. Иные из них изрисованы от края ногтей и до шеи деревьями и всякими изображениями…

Дирхемы русов [деньги] — серая белка без шерсти, хвоста, передних и задних лап и головы, [а также] соболи… Ими они совершают меновые сделки, и оттуда их нельзя вывезти, так что их отдают за товар, весов там не имеют, а только стандартные бруски металла…

Собирается их в одном доме десять или двадцать, — меньше или больше. У каждого скамья, на которой он сидит, и с ним девушки-красавицы для купцов. И вот один совокупляется со своей девушкой, а товарищ его смотрит на него. И иногда собирается группа из них в таком положении один против другого, и входит купец, чтобы купить у кого-либо из них девушку, и наталкивается на него, сочетающегося с ней. Он же не оставляет её, пока не удовлетворит своего желания…

В обычае царя русов, что вместе с ним в его высоком замке всегда находятся четыреста мужей из его витязей, к нему приближённых… С каждым из них девушка, которая служит ему, моет ему голову и приготовляет ему то, что он ест и пьёт, и другая девушка, которой он пользуется как наложницей в присутствии царя. Эти четыреста сидят, а ночью спят у подножья его ложа…

Если двое ссорятся и спорят, и их царь не может их примирить, он решает, чтобы они сражались друг с другом на мечах, и тот, кто победит, тот и прав»[84].

Арабский географ персидского происхождения Ибн Русте составил в 930-х годах компиляцию сведений от разных авторов. Там же он поведал о русах:

«Что касается до Русии, то находится она на острове, окружённом озером. Остров этот, на котором живут они, занимает пространство трёх дней пути: покрыт он лесами и болотами; нездоров и сыр до того, что стоит наступить ногою на землю, и она уже трясётся по причине обилия в ней воды.

Они имеют царя, который зовётся хакан-Рус. Они производят набеги на славян, подъезжают к ним на кораблях, высаживаются, забирают их в плен, отвозят в Хазран и Булгар и продают там. Пашен они не имеют, а питаются лишь тем, что привозят из земли славян.

Когда у кого из них родится сын, то он берёт обнажённый меч, кладёт его пред новорождённым и говорит: „не оставлю тебе в наследство никакого имущества, а будешь иметь только то, что приобретёшь себе этим мечом“. Они не имеют ни оседлости, ни городов, ни пашен; единственный промысел их — торговля соболями, беличьими и другими мехами, которые и продают они желающим; плату же, получаемую деньгами, завязывают накрепко в пояса свои…

Есть у них знахари, из коих иные повелевают царю, как будто они начальники их [русов]. Случается, что приказывают они приносить в жертву их божеству, что ни вздумается им: женщин, мужчин и лошадей, а уж когда приказывают знахари, не исполнить их приказание нельзя никоим образом. Взяв человека или животное, знахарь накидывает ему петлю на шею, вешает жертву на бревно и ждёт, пока она не задохнётся, и говорит, что это жертва богу…

Они храбры и дерзки. Когда нападают на другой народ, то не отстают, пока не уничтожат его весь. Женщинами побеждённых сами пользуются, а мужчин обращают в рабство. Они высокорослы, имеют хороший вид и смелость в нападениях; но смелости этой на коне не обнаруживают, а все свои набеги и походы совершают на кораблях. Шаровары носят они широкие: сто локтей материи идёт на каждые. Надевая такие шаровары, собирают они их в сборки у колен, к которым затем и привязывают»[85].

Багдадский путешественник Аль-Масуди в 940-х годах оставил заметки о русах, основанные на рассказах жителей Табаристана и других прикаспийских стран. Он достаточно подробно рассказал о неудачном походе русов на Каспий в 913 году, но собственно о русах написал немного:

«Что касается язычников в [хазарском] государстве, то среди них есть сакалиба и русы, которые живут на одном конце этого города [Итиля]. Они сжигают своих мертвецов вместе с их конями [букв.: животными], утварью и украшениями. Когда умирает мужчина, его жену заживо сжигают вместе с ним, но если умирает женщина, то мужа не сжигают. Если кто-нибудь умирает холостым, его женят посмертно, и женщины горячо желают быть сожжёнными, чтобы с душами мужей войти в рай […] Русы и саклабы, которые, как мы уже говорили, язычники, [также] служат в войске царя [хазар] и являются его слугами.[…]

Русы — громадное племя; они не подчиняются никакому царю и никакому закону…

Русы состоят из многочисленных племён разного рода. Среди них находятся ал-лудзгана[пояснение 6], которые наиболее многочисленны и с торговыми целями постоянно посещают страны Андалус, Рим, Константинополь и страну хазар»[86].

Багдадский книжник Ибн Мискавейх описал подробно набег русов на прикаспийский город Бердаа в 944—945 году. Там он дал некоторое описание русов, какими их запомнили местные жители:

«Народ этот могущественный, телосложения крупного, мужества большого, не знают они бегства, не убегает ни один из них, пока не убьёт или не будет убит. В обычае у них, чтобы всякий носил оружие… Сражаются они копьями и щитами, опоясываются мечом и привешивают дубину и оружие, подобное кинжалу. И сражаются они пешими…

Когда умирал один из них [русов], хоронили его, а вместе с ним его оружие, платье и жену или какую другую из женщин, и слугу его, если он любил его, согласно их обычаю… После того как дело русов погибло, потревожили мусульмане могилы их и извлекли оттуда мечи их, которые имеют большой спрос и в наши дни, по причине своей остроты и своего превосходства»[87].

Арабский писатель Ибн Хаукаль писал около 976 года, но для описания немусульманских народов использовал более ранние источники. Часть его заметок о русах восходит к сочинениям 920-х годов географа ал-Балхи[88]:

«Русов три группы. Группа, ближайшая к Булгару, и царь их в городе, называемом Куйаба, и он больше Булгара. И группа самая высшая (главная) из них, называют её ас-Славийа, и царь их в городе Салау, (третья) группа их, называемая ал-Арсанийа, и царь их сидит в Арсе, городе их. […] Русы приезжают торговать в Хазар и Рум. Булгар Великий граничит с русами на севере. Они (русы) велики числом и уже издавна нападают на те части Рума, что граничат с ними, и налагают на них дань. […] Некоторые из русов бреют бороду, некоторые же из них свивают её наподобие лошадиной гривы [заплетают в косички] и окрашивают её жёлтой (или чёрной) краской»[89].

Географический трактат «Худуд ал-Алам» («Книга о пределах мира от востока к западу») был составлен неизвестным персидским автором в 982 году на основе более ранних сочинений. Его заметки о стране русов восходят к арабским трудам IX века и, возможно, описывают земли русов первой половины IX века:

«Это обширная страна, и жители её злонравны, непокорны, имеют надменный вид, задиристы и воинственны. Они воюют со всеми неверными, живущими вокруг них, и выходят победителями. Властитель их называется Рус-каган […] Среди них проживает часть славян, которые прислуживают им […] Они носят шапки из шерсти с хвостами, спадающими сзади на их шеи […] Куйаба — это город русов, расположенный ближе всего к землям ислама. Это приятное место и место пребывания [их] властителя. Оно производит меха и ценные мечи. Сълаба — приятный город, из которого всегда, когда царит мир, выходят они для торговли в области Булгара. Уртаб — город, в котором убивают чужеземцев всегда, когда они посещают его. Он производит весьма ценные клинки и мечи, которые можно согнуть вдвое, но как только руку убирают, они возвращаются в прежнее положение»[90].

Хазарские источники[править | править код]

Источники, происходящие из ближайшего южного соседа Руси — Хазарского каганата также содержат современные сведения, отражающие непростые отношения двух стран.

В письме анонимного хазарского автора (около 950) упоминается «царь руси» «H-l-g-w», и описывается война Руси с Хазарией и Византией (в последнем случае речь идёт о походе 941 года).

«Роман [византийский император] [злодей послал] также большие дары X-л-гу, царю Русии, и подстрекнул его на его (собственную) беду. И пришёл он ночью к городу С-м-к-раю [Самкерц] и взял его воровским способом, потому что не было там начальника […] И стало это известно Бул-ш-ци, то есть досточтимому Песаху […] И оттуда он пошёл войною на X-л-га и воевал… месяцев, и Бог подчинил его Песаху. И нашёл он… добычу, которую тот захватил из С-м-к-рая И говорит он: „Роман подбил меня на это“. И сказал ему Песах: „Если так, то иди на Романа и воюй с ним, как ты воевал со мной, и я отступлю от тебя. А иначе я здесь умру или (же) буду жить до тех пор, пока не отомщу за себя“. И пошёл тот против воли и воевал против Кустантины [Константинополя] на море четыре месяца. И пали там богатыри его, потому что македоняне осилили [его] огнём. И бежал он, и постыдился вернуться в свою страну, а пошёл морем в Персию, и пал там он и весь стан его»[91].

Выдержка из письма хазарского царя Иосифа около 960 года отражает ситуацию непосредственно перед разгромом каганата Святославом:

«Я охраняю устье реки [Волги] и не пускаю русов, приходящих на кораблях, приходить морем, чтобы идти на исмаильтян, и [точно так же] всех врагов [их] на суше приходить к „Воротам“ [Дербенту]. Я веду с ними [русами] войну. Если бы я их оставил [в покое] на один час, они уничтожили бы всю страну исмаильтян до Багдада»[92].

В этом же документе среди данников хазарского царя упоминаются славяне.

Археологические свидетельства[править | править код]

Археологические исследования подтверждают факт больших социально-экономических сдвигов в землях восточных славян и фиксируют в IX веке проникновение в их среду жителей Балтийского бассейна. На севере (Новгородские земли) скандинавское влияние отмечается раньше и носит существенно более заметный характер, чем на юге (Киев). В целом результаты археологических исследований не противоречат преданию «Повести временных лет» о призвании варягов в 862 году, однако трудности в точной датировке и этнической идентификации археологического материала не позволяют сделать определённые выводы о происхождении, географической локализации и исторической роли руси в образовании восточнославянского государства Русь.

Миграция скандинавов в Восточную Европу[править | править код]

«Поющий Один» из скандинавского производственного комплекса Старой Ладоги VIII века. Навершие несохранившегося предмета. Стилистически связан с искусством Скандинавии вендельской эпохи[93]

Находки скандинавских предметов, рассеянные на большой территории в юго-восточном Приладожье, в округе Владимира, Суздаля и Ярославля, связаны с небольшими сельскими памятниками. Самые крупные из них (Тимерёво, Михайловское, Петровское) расположены недалеко от Ярославля, в 10—12 км от Волги. Значительную часть населения здесь составляли скандинавы. Обилие скандинавских древностей в Восточной Европе невозможно объяснить лишь дальними путешествиями и транзитной торговлей выходцев из Скандинавии, тем более часть находок происходит из мест, существенно удалённых от магистральных путей. Скандинавские археологические древности свидетельствуют о большой миграционной волне из Скандинавии в Восточную Европу, в основном с территории Средней Швеции. Эта миграция определялась суровыми природными условиями Скандинавии, небольшим количеством земель, пригодных для земледелия (к территории будущей Руси, напротив, относится летописная фраза «земля наша велика и обильна»)[36].

На рубеже VI—VII веков по течению Волхова на месте будущей Любшанской каменной крепости возникает деревянный острог финно-угорских племён. Ряд находок свидетельствуют о том, что поселение было включено в систему контактов между Прикамьем, Южным Приладожьем, Финляндией и Средней Швецией. Обнаружение этого раннего поселения дополнительно свидетельствует, что контакты со скандинавами были начаты финно-угорским населением, а славяне включились в них позднее[94].

В VIII веке по течению Волхова основываются два населённых пункта. В начале VIII века на месте финского острога строится каменно-земляная Любшанская крепость, истоки фортификационных традиций которой восходят к славянам Центральной Европы[95]. В 2 км к югу от неё в первой половине 750-х годов на другом берегу Волхова появляется скандинавское (по мнению Е. А. Рябинина — готландское) поселение Ладога (др.-сканд. Aldeigjuborg; в частности, фиксируются следы скандинавского производства VIII века[93]). В 760-х годах жизнь скандинавской колонии обрывается. Население Ладоги вплоть до конца 830-х годов становится преимущественно славянским (предположительно кривичи)[96]. В конце 830-х годов Ладога сгорает и примерно до 865 года значительная часть поселения превращается в пустырь. Состав населения снова сменяется. Теперь в Ладоге чётко прослеживается заметное присутствие скандинавской военной элиты (скандинавские мужские воинские захоронения, «молоточки Тора» и т. д.). Между 863 и 871 годами (около 865) поселение вновь подвергается тотальному разгрому, сопровождавшемуся мощнейшим пожаром[97].

В 2008 и 2010 годах на острове Сааремаа (Эстония) были обнаружены остатки двух кораблей со скелетами и скандинавским погребальным инвентарём. Находки датируются временем около 750 года и включают захоронения 41 воина, погибшего в бою, в том числе представителей военной аристократии и их дружинников[98][99].

К середине IX века археологи относят возникновение Рюрикова городища, рядом с которым в 930-х годах появились три поселения (кривичи, словене и финно-угры), позднее слившихся в Новгород. Характер поселения в Рюриковом городище позволяет отнести его к военно-административному центру с ярко выраженной скандинавской культурой в ранних слоях, причём не только воинской, но и бытовой (то есть жили семьями). Начиная со второй половины IX века Русь покрывается сетью городов (городище в Гнёздово под Смоленском, Сарское городище под Ростовом, Тимерево[100] под Ярославлем), где чётко прослеживается присутствие варяжской военной элиты. Эти поселения обслуживали торговые потоки с Востоком, в то же время служили центрами колонизации среди славянских и прочих племён. Скандинавы присутствовали среди основателей первых усадеб Новгорода в 930—950-х годах. Распределение скандинавских артефактов на территории города свидетельствует о свободном расселении скандинавов и их престижных позициях в социальной топографии[101].

Ибн Фадлан в деталях описал обряд захоронения знатного руса сжиганием в ладье с последующим возведением кургана. Могилы такого типа обнаружены под Ладогой и более поздние в Гнёздово[102]. Способ захоронения вероятно возник в среде выходцев из Швеции на Аландских островах и позднее с началом эпохи викингов распространился на Швецию, Норвегию, побережье Финляндии и проник на территорию будущей Киевской Руси[103].

В 780-х возник Волго-Балтийский торговый путь — первые находки арабских серебряных дирхемов датируются этим десятилетием (древнейший клад в Ладоге датируется 786 годом). Число ранних кладов (до 833 года) на территории будущей Новгородской земли сильно превышает количество аналогичных кладов в Скандинавии, то есть изначально Волго-Балтийский путь обслуживал местные потребности. Ладога стала ключевым городом, через который проходил поток арабского серебра в Европу. Один из ранних кладов, найденных в Петергофе (младшая монета датируется 805 годом), содержит большое количество надписей-граффити на монетах, по которым стало возможным определить этнический состав их владельцев. Среди граффити единственная надпись на греческом языке (имя Захариас), скандинавские руны и рунические надписи (скандинавские имена и магические знаки), тюркские (хазарские) руны и собственно арабские граффити[104].

Миграция западных славян в Приильменье[править | править код]