МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10»

Выпускная квалификационная работа слушателя КПК учителей

«Исследовательская деятельность учащихся»

«Рекреационный потенциал Старооскольского водохранилища»

Выполнена:

Кретовой Анастасией Владимировной,

учителем МБОУ «СОШ № 10»

Губкин

2017

ВВЕДЕНИЕ

Ежегодно на земном шаре вступают в эксплуатацию несколько сотен новых водоемов – водохранилищ. Общая площадь водохранилищ превосходит акваторию десятки Азовских морей. И все это создано человеком в основном за последние 60 лет. Сейчас не так уж много рек на которых нет хотя бы одного водохранилища.

Водохранилища созданные и управляемые человеком объекты, природно – антропогенного комплекса. Они испытывают на себе сильнейшие воздействия природных, прежде всего гидрометеорологических. Факторов: они заиляются, покрываются льдом, влияют на процессы в прибрежной полосе суши, переформируют берега, в них живут различные виды растений и животных, которые обитают в реках и озерах [1].

Белгородская область является аграрно-промышленным регионом, поэтому ведущими отраслями ее экономики являются сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и др. Для своего развития, отрасли потребляют большое количество водных ресурсов. Основными поставщиками воды на орошение и развитие отраслей промышленности, являются малые, искусственные водоемы. К таковым относится и Старооскольское водохранилище [2].

Старооскольское водохранилище расположено в Белгородской области, в Старооскольском районе, в 403 км от устья р. Оскол, в 4 км севернее с. Федосеевка, в 10 км к северу от г. Старый Оскол. Наибольшая часть водного зеркала, вблизи платины, расположена в Старооскольском районе Белгородской области, основная часть зоны затопления расположена в Горшеченском районе Курской области.

Исследование направленно на изучение и оценку современного состояния водных ресурсов искусственных водоемов Белгородской области (на примере Старооскольского водохранилища) является весьма актуальным.

Основная цель создания Старооскольского водохранилища – обеспечение водными ресурсами металлургическую промышленность, сельское хозяйство, а также для целей рекреации.

Цель данной работы: изучить современное состояние и использование водных ресурсов Старооскольского водохранилища.

Объектом исследования является Старооскольское водохранилище.

Предметом особенности его современного состояния и использования.

В соответствии с данной целью были поставлены и решены следующие задачи:

Изучить типы водохранилищ и их особенности;

Выявить морфометрические, морфологические особенности Старооскольского водохранилища;

Рассмотреть природные особенности и экологическое состояние Старооскольского водохранилища;

Проанализировать особенности эксплуатации водохранилища и разработать план–проект пляжа на правом берегу Старооскольского водохранилища.

При написании научной работы использовались следующие методы: научно–исследовательский, метод описания, теоретический анализ литературных источников (анализ фондового материала), натурные (экспедиционные и полустационарные) комплексные исследования и наблюдения на акватории водохранилища, ретроспективный анализ, гидрологических, гидрохимических, гидробиологических и других данных наблюдений, научных публикаций, фондовых сведений.

I. Общие сведения о водохранилищах и их классификация

Водохранилища – это искусственные водоемы, созданные человеком для накопления и хранения воды в интересах различных отраслей народного хозяйства – энергетики, ирригации, водоснабжения, рыбного хозяйства. водного транспорта, рекреации и др. По мнению многих исследователей под водохранилищами следует понимать искусственные водоемы замедленного водообмена объемом более 1 млн м3, уровенный режим которых постоянно регулируется гидротехническими сооружениями в местах накопления и последующего использования воды для хозяйственного назначения.

У водохранилищ нет природных аналогов. Они лишь по форме чаши напоминают завально–запрудные озера, но резко отличаются от последних по характеру гидрологического режима и по особенностям хозяйственного использования [3].

Хотя водохранилища и представляют собой антропогенные водные объекты, полностью управляемые человеком, тем не менее, они испытывают мощное воздействие природных факторов, которые в значительной степени определяют их гидродинамические условия течения и волнения, влияют на гидрологические, гидрохимические, гидробиологические и берегоформирующие процессы. Поэтому как объекты изучения, использования и управления, водохранилища занимают промежуточное положение между «чисто природными» и «чисто техническими» образованиями. Это дало право многим исследователям выделять их как природно–технические системы [4].

По мнению Ю.М. Матарзина, водохранилища существенно отличаются от рек и озер целым рядом специфических особенностей. Их режим планируется заранее и обусловливается взаимодействием природных и антропогенных факторов. В образовавшемся новом водном объекте резко изменяются и совершенно по–новому развиваются сформировавшиеся внутриводоемные процессы [1].

Согласно данным К.К. Эдельштейна, речные водные массы в водохранилищах испытывают значительную трансформацию и характеризуются пространственной и временной изменчивостью состава воды [5].

На месте создания водохранилища существенно нарушается относительное природное равновесие: начинают обостряться и протекать с большей интенсивностью многие природные процессы. В результате, в зоне влияния водохранилищ происходит изменение климатических условий, повышается уровень подземных вод, и, как следствие этого, на низменных берегах усиливаются процессы заболачивания территории, изменяются почвенный покров и растительность, а на берегах активизируются различные экзогенные геологические процессы, такие как абразия, обрушения, оползни и др. Строительство водохранилищ приводит к изменению продолжительности водообмена в реках. Как отмечает в своей работе Г.П. Калин, в связи с созданием системы водохранилищ продолжительность водообмена в реках к началу 60–х годов прошлого столетия удвоилась с 20 до 40 суток, а к началу 70–х годов – почти в 2,3 раза [6].

Большое разнообразие искусственных водоемов определило существование многочисленных их классификаций по различным признакам: географическому положению, характеру регулирования и использования стока, геоморфологическим особенностям, происхождению ложа, форме, объему, площади глубине, химическому составу воды, характеру и степени загрязнений в них антропогенного происхождения и другим признакам [7].

По географическому положению водохранилища различаются в зависимости от расположения в широтных и высотных природных зонах. Так как водохранилища – объекты азональные, в зависимости от потребностей, то они могут быть образованы в любой географической зоне: там, где позволяют условия рельефа и стока, за исключением арктического, антарктического и субантарктического поясов. Однако особенности гидрологического, гидрохимического и гидробиологического режимов водохранилищ существенно зависят от зональных факторов. В зависимости от рельефа местности, различаются водохранилища равнин и горных территорий.

По характеру регулирования стока различают водохранилища многолетнего, сезонного (годичного), месячного, недельного и суточного регулирования [8].

По положению в долинах и геоморфологическим особенностям выделяются русловые, долинные речные, долинные озерные.

По форме и конфигурации водохранилища бывают линейно – вытянутые, простые и сложные; водохранилища разветвленные, округлые и округлые простые, округлые сложные.

По объему и площади все водохранилища А.Б. Авакян, В.П. Салтанкин и В.А. Шарапов подразделяют на 6 категорий, полный объем в км3 и площадь водного зеркала в км2 которых соответственно составляют: малые (0,01 и менее 2), небольшие (0,1–0,01 и 20–2), средние (1–0,1 и 100—20), крупные (10–1 и 50–100), очень крупные (50–10 и 5000–5000) и крупнейшие (более 50 и более 5000) [1].

По характеру использования водохранилища могут быть комплексного (в интересах нескольких водопользователей) и отраслевого назначения (энергетические, водно–транспортные, водоснабженческие, иригационные, рекреационные, водохранилища – охладители ТЭС и АЭС и др.).

При создании водохранилища различают следующие уровни воды: нормальный подпорный уровень (НПУ), форсированный подпорный уровень ФПУ), уровень мертвого объёма (УМО).

Нормальным подпорным уровнем называется высший проектный уровень воды, который может поддерживаться подпорными сооружениями в нормальных эксплуатационных условиях в течение длительного времени. Исходя из нормального подпорного уровня, рассчитываются инженерные и другие сооружения на берегах водохранилища.

Под форсированным подпорным уровнем понимается высший подпорный уровень, соответствующий пропуску больших паводковых расходов, который поддерживается недолгое время и обеспечивает сохранность сооружений [9].

Уровень мертвого объема–это минимальный уровень воды, допустимый в условиях нормальной эксплуатации водохранилища. Разность между НПУ и УМО есть глубина сработки, а соответствующий ей объем – полезный объем водохранилища, т.е. это тот объем воды, который заключен в верхней части призмы водохранилища и используется для удовлетворения тех или иных потребностей народного хозяйства. Объем водохранилища, заключенный между НПУ и ФПУ, называется резервным о б ъ е м о м, использующимся для аккумулирования части паводковых расходов воды. Полный объем водохранилища складывается из мертвого и полезного объемов.

К основным морфометрическим показателям водохранилища, наряду с объемом и площадью, относятся: длина и ширина водохранилища, длина и изрезанность береговой линии, глубина водоема [9].

II. Типы водохранилищ

Водохранилища могут быть подразделены на типы (рис.1.) по характеру ложа, способу его заполнения водой, географическому положению, месту в речном бассейне, характеру регулирования стока.

По морфологическому строению ложа, согласно К. К. Эдельштейну, водохранилища делятся на долинные и котловинные (или озерные) [9]. К долинным относятся водохранилища, ложем которых служит часть речной долины.

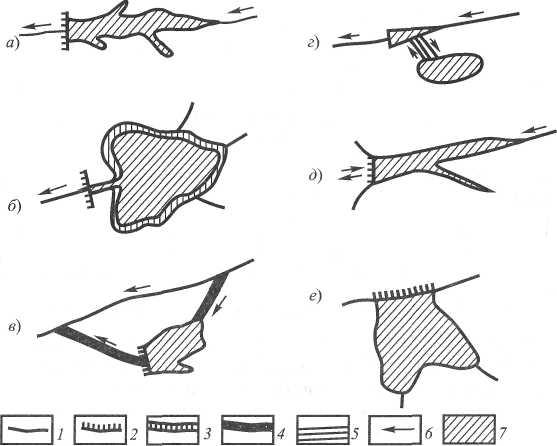

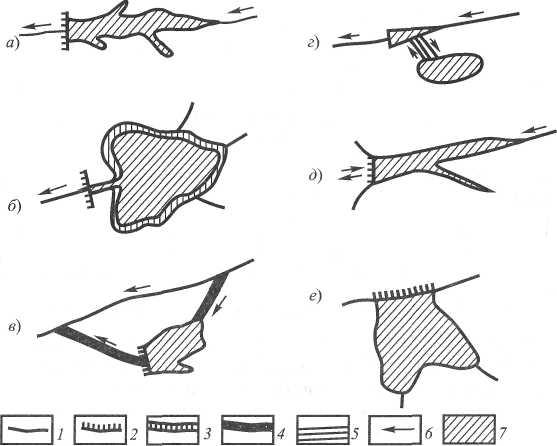

Рис. 1. Основные типы водохранилищ (по А. Б. Авакяну, В. П. Салтанкину, В.А. Шарапову (1987))[1]:

а – долинное запрудное; б – котловинное запрудное (подпруженное озеро); в – котловинное наливное; г – котловинное наливное при гидроаккумулирующей электростанции; д – долинное запрудное в эстуарии при приливной электростанции; е – котловинное запрудное в опресненном морском заливе; 1 – река; 2 – плотина; 3 – затопленная при подпоре береговая зона озера; 4 – подводящий и отводящий каналы; 5 – водоводы; 6 – направление течения; 7 – зеркало водохранилища.

Такие водохранилища возникают после сооружения на реке плотины. Главный признак таких водохранилищ — наличие уклона дна и увеличение глубин от верхней части водоема к плотине.

Долинные водохранилища подразделяются, в свою очередь, на русловые, находящиеся в пределах русла и низкой поймы реки, и пойменно–долинные, водой которых помимо русла затоплена также высокая пойма и иногда участки надпойменных террас. К котловинным (озерным) водохранилищам относятся подпруженные (зарегулированные) озера и водохранилища, расположенные в изолированных низинах и впадинах, в отгороженных с помощью дамб от моря заливах, лиманах, лагунах, а также в искусственных выемках (карьерах, копаньях). Небольшие водохранилища площадью менее 1 км2 называют прудами [10].

По способу заполнения водой водохранилища бывают запрудные и наливные. Запрудными называют водохранилища, когда их наполняет вода водотока, на котором они расположены, а наливные, когда вода в них подается из рядом расположенного водотока или водоема. К наливным водохранилищам относятся, например, водохранилища гидроаккумулирующих электростанций [11].

По географическому положению водохранилища делят на горные, предгорные, равнинные и приморские. Первые из них сооружают на горных реках, они обычно узкие и глубокие и имеют напор, т. е. величину повышения уровня воды в реке в результате сооружения плотины до 300 м и более. В предгорных водохранилищах обычно высота напора составляет 50–100 м. Равнинные водохранилища имеют высоту напора не более 30 м. Приморские водохранилища с небольшим (несколько метров) напором сооружают в морских заливах, лиманах, лагунах, эстуариях. [9]

Примерами высоконапорных горных водохранилищ могут служить Нурекское и Рогунское водохранилища на Вахше с высотой напора около 300 м. К предгорным водохранилищам могут быть отнесены некоторые водохранилища Енисейского и Ангарского каскадов: Красноярское (высота напора 100 м), Братское (106 м), Усть–Илимское (88 м). Примерами равнинных водохранилищ могут служить водохранилища Волжского и Днепровского каскадов: Рыбинское (высота напора 18 м), Куйбышевское (29 м), Волгоградское (27 м), Каневское (15м), Каховское (16 м). К приморским водохранилищам относятся, например, опресненная водами Дуная лагуна Сасык на западном побережье Черного моря на Украине, водохранилище Эйсселмер в Нидерландах, образованное в результате отчленения от Северного моря залива Зейдер–Зе и его опреснения водами Рейна [7].

Сооружение равнинных водохранилищ обычно сопровождается большим затоплением территорий — пойменных лугов, лесов, сельскохозяйственных угодий, иногда требует переноса на новое место населенных пунктов, предприятий, дорог. При сооружении горных водохранилищ больших затоплений территории не происходит.

По месту в речном бассейне водохранилища могут быть подразделены на верховые и низовые. Система водохранилищ на реке называется каскадом.

По степени регулирования речного стока водохранилища могут быть многолетнего, сезонного, недельного и суточного регулирования. Характер регулирования стока определяется назначением водохранилища и соотношением полезного объема водохранилища и величины стока воды реки [12].

III. Географическое положение Старооскольского водохранилища

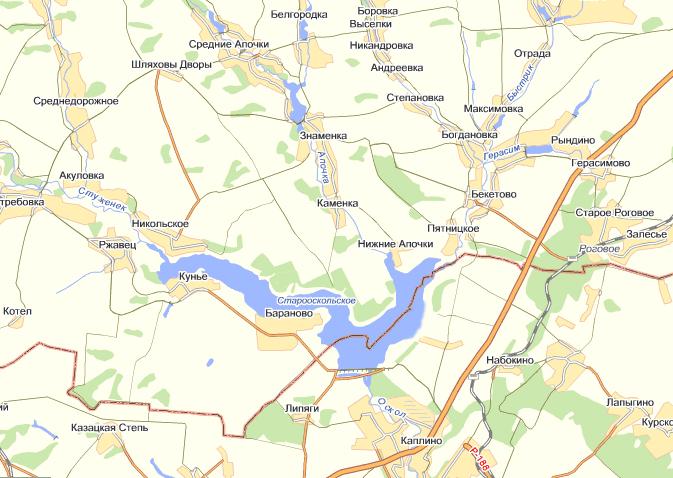

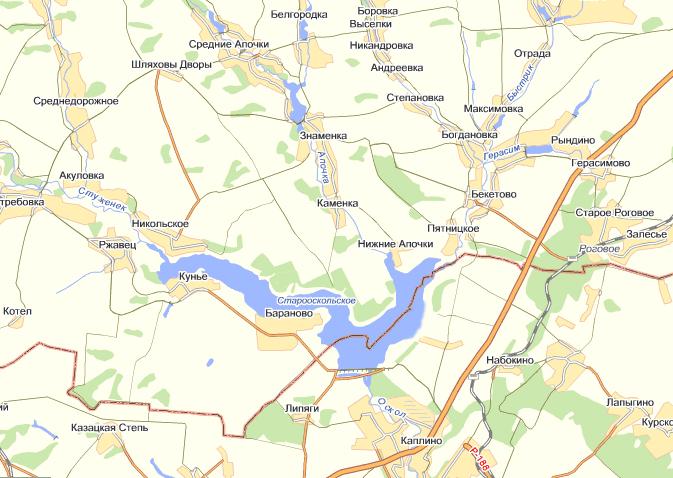

Старооскольское водохранилище было сооружено в 1968 году по проекту Институт «Водоканалпроект», города Харьков, а уже с 1977 года оно было введено в эксплуатацию. Согласно техническому проекту, водохранилище было создано для водоснабжения Михайловского, Лебединского, Стойленского железорудных районов, наряду с этим для сельскохозяйственных нужд и рыбного хозяйства. Старооскольский гидроузел расположен в 403 км от устья р. Оскол. Водохранилище находится в обособленном пользование с 11 апреля 1985 года. Представление о географическом положении и общем виде Старооскольского водохранилища, дает рис. 2.

Небольшая часть водного зеркала, вблизи плотины, расположена в Старооскольском районе Белгородской области, основная часть зоны затопления расположена в Горшеченском районе Курской области [13].

По классификации Авакяна А.Б. (1987) Старооскольское водохранилище по площади водного зеркала и полному объему относится к категории средних искусственных водоемов, по глубине – к неглубоким, по коэффициенту водообмена – к водоемам со значительным водообменном [12].

Полный объем водохранилища, при (НПУ) – 75.7 млн. м3 , площадь зеркала при (НПУ) – 22.6 км2 , протяженность береговой линии – 43.3 км2 , ширина колеблется от нескольких десятков метров до нескольких сотен метров, максимальная глубина 13.9 м, средняя глубина составляет 3.39 м. Отметка гребня плотины 145 м, заполняется водохранилище до отметки 136.5 м. Нормальный подпорный уровень (НПУ) составляет – 136.7 м., уровень мертвого объема (УМО) – 133м. [6]. Географические координаты Старооскольского водохранилища даны в табл. 1.

Рис. 2. Картосхема Старооскольского водохранилища [14]

В водохранилище выделяются три зоны: зона мелководья (до 2 м), переходная зона средних глубин (2–5 м) и глубоководная зона (свыше 5 м). Площадь мелководий составляет 6.57 км2 или 29% от площади водохранилища. Основные участки мелководья сосредоточены в районе выклинивания подпора в верховьях водохранилища.

Таблица 1.

Географические координаты участка водопользования [2]

| Точка | Широта | Долгота |

| 1 | 510 24’ 04,23” | 370 49’ 26,13” |

| 2 | 510 24’ 03,43” | 370 49’ 25,41” |

| 3 | 510 24’ 02,56” | 370 49’ 24,17” |

| 4 | 510 24’ 01,32” | 370 49’ 23,23” |

Переходная зона средних глубин занимает 10.43 км2 или 46% от общей площади водохранилища и расположена преимущественно в средней части. Глубоководная зона занимает 5,57 км2 или 25% от общей площади водохранилища и приходится на приплотинную часть. Зоны глубин приведены на рис. 3.

Рис. 3. Зоны глубин Старооскольского водохранилища

(рисунок автора)

За весь период существования Старооскольскогого водохранилища эксплуатация осуществлялась при установленном фактическом уровне 136.5–

136.7 м [11].

Это объясняется тем, что при заполнении водохранилища по проектному уровню равному 140,5 м, произойдет затопление пахотных земель и образование мелководий, а также значительное уменьшение водопотребления предприятиями.

Старооскольское водохранилище согласно существующим классификациям относится по генезису к группе речных и типу долинных водохранилищ, так как образовано подпором реки Оскол. По конфигурации оно является линейно – вытянутым Водохранилище является водоемом руслового типа. Левый береговой склон водоема – пологий, местами возвышается над водохранилищем на 20–30м. Возвышенная часть берега изрезана балками и оврагами, на всем протяжении покрыта песками. Правый склон – крутой, местами обрывистый, с высотой 70–80 м. Русло слабоизвилистое (плесовые участки чередуются с перекатами), устойчивое, слабозарастаемое. Дно водохранилища песчаное. По характеру регулирования стока Старооскольское водохранилище относится к сезонному типу.

IV. Гидрологические характеристики Старооскольского водохранилища

Водохранилище имеет три источника питания: дождевое, снеговое и грунтовое.

Термический режим проявляется в виде сезонных колебаний температур воды. Температура воды в водохранилище соответствует годовому ходу температуры воздуха, но так как нагретая вода значительно медленно отдает тепло, изменения хода температуры воды во времени носит более плавный и сглаженный характер.

Зимой подо льдом температура воды относительно постоянна и удерживается в значениях близких к нулю. Весной, после таяния льда вода прогревается, и ее температура резко повышается и к середине мая она достигает +15° +16°С. С июня по август среднесуточная температура воды составляет +18° +22°, число дней с такой температурой от 50 до 60. В конце августа температура постепенно понижается [11] .

Как отмечалось ранее основное назначение водохранилища- многолетнее регулирование стока р. Оскол, поэтому его водный режим зависит от водного режима р. Оскол.

Ледовые явления на реке Оскол начинается обычно во второй декаде ноября. Осеннего ледохода, как правило, не бывает. Ледостав наступает обычно в начале декабря. Наибольшая толщина льда наблюдается в начале марта. Вскрытие реки происходит обычно в середине марта. Ранние сроки начала подъема уровня могут опережать средние на 1,5–2 месяца. Ледоход слабой интенсивности проходит, как правило, на подъеме или при пике половодья в течение нескольких дней [11].

Замерзает водохранилище обычно в декабре. Зимняя межень зачастую нарушается подъемом уровня воды во время оттепелей.

Ледовый режим водохранилища значительно отличается от режима ледовых явлений на реке. Ледовые явления на водохранилище наступают раньше, так как скорость течения воды почти отсутствует (рис. 4.).

Рис.4. Старооскольское водохранилище в зимний период (фото автора)

Начинает замерзать водохранилище с верхней части. Средняя продолжительность установления ледостава от верхней до нижней частей водохранилища равна 5–6 суток.

Максимальная толщина льда для средней части в среднем на 30% больше, чем на реке. Вскрытие и очищение водохранилища ото льда начинается с верховьев. В нижней части, водохранилище очищается ото льда в среднем на 10–15 дней позже, чем в естественных условиях реки. Таким образом, продолжительность ледостава на водохранилище увеличилась на 25–30 дней [11].

Испарение с водоемов рассчитывается за безледоставный период. Наблюдения за испарением с водной поверхности Старооскольского водохранилища отсутствуют. Для расчета слоя испарения были приняты в качестве аналога слои испарения с поверхности Воронежского водохранилища, исходя из того, что климатические условия местоположения обоих водохранилищ сходны между собой.

Расчетный суммарный расход для правобережной и левобережной части земляной плотины составляет 345 л/с или 10.9 млн м3/год. Однако, за период эксплуатации производимые измерения фильтрационного расхода в дренаже левобережной и правобережной земляной водосливной плотины показали, что при существующем уровне Н = 136.7 м фильтрационный расход имеет практически постоянную величину, соответствующую 51 л/с или 1.61 млн м3 /год, что в 6.8 раза меньше расчетной.

V. Использование водохранилище в рекреационных целях

Старооскольское водохранилище обладает высоким рекреационным потенциалом и не менее высокой рекреационной потребностью. Природно–климатические условия вполне пригодны для отдыхающих [1].

Разнообразие рельефа, климата, естественных ландшафтов являются пригодной основой разнообразных направлений спортивно–оздоровительной рекреации. Одни из них имеют массовый характер (купально-пляжный, прогулочный), другие ориентированы на людей с хорошей спортивной подготовкой, занятие ими иногда связано с риском для жизни (приключенческий туризм). Как ни в одном другом виде рекреации здесь высока доля самодеятельного туризма.

При оценке Старооскольского водохранилища можно сделать следующие выводы: площадь водохранилища превышает 2 тыс. га, что составляет 4 балла, частота смены ландшафтов находится в среднем от 6 до 8, равное 3 баллам, количество дней со скоростью ветра 4–8м/с за период с 1995 по 2005 года за пять месяцев равна 1 баллу.

Старооскольское водохранилище является самым подходящим объектом для рекреации. Частота смены ландшафтов побережий и количество дней со штилевой погодой способствуют развитию таких видов спорта как гребля и водно-моторный спорт, а также катание на водных лыжах. Однако развитие прогулочного парусного спорта затруднено из-за небольшого числа дней со скоростью ветра 4–8 м/сек [1].

За время существования Старооскольского водохранилища произошло интенсивное освоение прибрежной зоны под садово–дачные участки и базы отдыха.

Площадь береговой зоны, которая может быть использована для рекреационных целей, составляет 200 км. Особой популярностью среди отдыхающих пользуется левобережный террасово–боровой ландшафт, примыкающий к плотине водохранилища, где под пологом соснового бора сформировалась рекреационная зона горняков и металлургов.

Однако далеко не все места отдыха соответствует ГОСТу 17.1.5.2 – 80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов» [4]. Зоны отдыха нередко захламлены, не имеют кабин для переодевания, урн, теневых навесов. Часто в этих местах вместе с людьми купаются домашние животные, нередко автовладельцы здесь моют свои машины, особенно вблизи дачных участков (рис. 5.).

Рис. 5. Отдых населения на побережье водохранилища (фото автора)

Все это приводит к тому, что зоны рекреации на Старооскольском водохранилище могут явиться источником эпидемиологической опасности.

Только создание организованных зон отдыха представляет оптимальный путь к сохранению ценнейших рекреационных свойств водного ландшафта Старооскольского водохранилища.

Возрастающие рекреационные нагрузки должны сочетаться с комплексом природоохранных мероприятий, направленных как на поддержание экологического равновесия самого водного объекта, так и комфортных условий для отдыхающих.

За время существования Старооскольского водохранилища произошло интенсивное освоение прибрежной зоны под садово-дачные участки и базы отдыха. В настоящее время существует 7 учреждений длительного отдыха, из которых наиболее благоустроенной является база отдыха «Улыбка» (рис. 6.).

Однако далеко не все места отдыха соответствует ГОСТу 17.1.5.2-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов». Зоны отдыха нередко захламлены, не имеют кабин для переодевания, урн, теневых навесов. Часто в этих местах вместе с людьми купаются домашние животные, нередко автовладельцы здесь моют свои машины, особенно вблизи дачных участков.

Рис. 6. База отдыха «Улыбка» расположенная на побережье Старооскольского водохранилища

Все это приводит к тому, что зоны рекреации на Старооскольском водохранилище могут явиться источником эпидемиологической опасности.

Только создание организованных зон отдыха представляет оптимальный путь к сохранению ценнейших рекреационных свойств водного ландшафта Старооскольского водохранилища.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные автором научной работы исследования позволили сделать следующие выводы:

Водохранилища – это искусственные водоемы замедленного водообмена объемом более 1 млн м3, уровенный режим которых постоянно регулируется гидротехническими сооружениями. Они созданны человеком для накопления и хранения воды в интересах различных отраслей народного хозяйства – энергетики, ирригации, водоснабжения, рыбного хозяйства. водного транспорта, рекреации и др.

У водохранилищ нет природных аналогов. Они лишь по форме чаши напоминают завально–запрудные озера, но резко отличаются от последних характером гидрологического режима и особенностями хозяйственного использования [3].

Старооскольское водохранилище по площади водного зеркала и полному объему относится к категории средних искусственных водоемов, по глубине – к неглубоким, по коэффициенту водообмена – к водоемам со значительным водообменном. По генезису к группе речных и типу долинных водохранилищ, так как образовано подпором реки Оскол. По конфигурации оно является линейно- вытянутым. Водохранилище является водоемом руслового типа.

Естественная растительность на акватории Старооскольского водохранилища представлена лесами, кустарниками, травянистыми и болотными сообществами.

Старооскольское водохранилище имеет комплексное назначение и используется для водоснабжения промышленности, орошения сельхозугодий и в целях рекреации.

Старооскольское водохранилище обладает высоким рекреационным потенциалом и не менее высокой рекреационной потребностью.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Авакян А. Б. Водохранилища / А. В. Авакян, В. П. Салтанкин, В. А. Шарапов; под общ. ред. А. Б. Авакяна. – М.: Мысль, 1987. – 428 с.

Окружающая среда и природные ресурсы Белгородской области: сб. науч. тр. / Белгород гос. Университет БелГУ , СПб.: БелГУ, 2003. – 289с.

Добровольский А. Д. Водохранилища /А. Д. Добровольский. – М. : Мысль , 2002. – 191с.

Башалханова Л. Б. Проблемы оценки природно-рекреационного потенциала территории /Л. Б. Башалханова, И. А. Башалханов. - СПб. : Смоленск, 2000. – с. 65 – 72.

Вуглинский В. С. Водные ресурсы и водный баланс крупных водохранилищ / В. С. Вуглинский. - СССР. : Гидрометеоиздат, 1991. – 223 с.

Экология Белгородской области / А. Н. Петин [и др.] ; под ред. Л. Л. Новых. – М.: Прогресс, 2002. – 257 с.

Матарзин Ю. М. О комплексных общегеографических исследованиях водохранилищ / Ю. М. Матарзин - Гидрология и Метеорология. – 1967. – 225 с. № 2.

Ланцова И. В. Водохранилища как объект рекреационного использования / И. В. Ланцова, И. Л. Григорьев, О. А. Тихомиров ; под общ. ред. Ланцова И. В. – Монография – Тверь, 2003. – 160 с.

Межова Л. А. Экологическая оценка гидросистемы города (на примере воронежа) / Л. А. Межова – Л. - 1990 . – с. 107 – 124.

Михайлов В. Н. Гидрология водохранилищ / В. Н. Михайлов – М. : МГУ, 2007. – 176с.

Худеньких Ю. А. Подходы к оценке туристского потенциала территории / Ю. А. Худеньких - Туризм и устойчивое развитие регионов. - 2005. - с. 43-52.

Состояние окружающей среды и использование природных ресурсов Белгородской области / Ф. Н. Лисецкого [и др.] ; под ред. М. К. Терентьева. - Белгород: БелГУ, 2005. - 182с.

Веденин Ю. А. Опыт выявления и картирования пейзажного разнообразия природных комплексов / Ю. А. Веденин, А. С. Филиппович. – Смоленск : Просвещение, 1999. - с. 26-35.