СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до 31.05.2025

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Опыты Физо

|

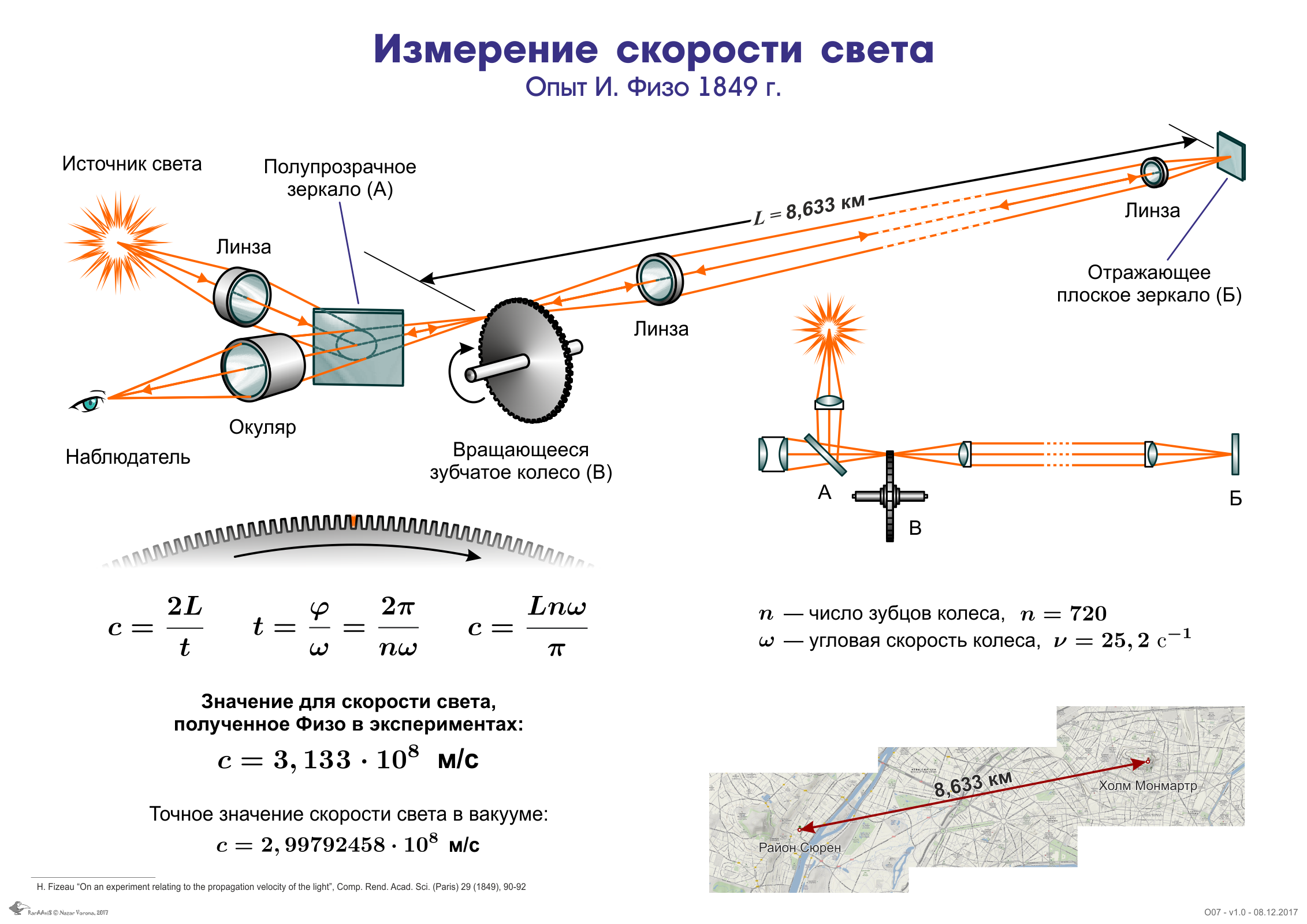

Первый лабораторный опыт по измерению скорости света с использованием метода вращающегося затвора провел в 1849 г. французский физик Арман Ипполит Луи Физо (23.11.1819 – 18.09.1896). В установке Физо узкий луч света разбивался на импульсы, проходя сквозь промежутки между выступами на окружности быстро вращающегося диска. Импульсы попадали на зеркало, расположенное на расстоянии L = 8,66 км от источника и ориентированное перпендикулярно ходу луча. Экспериментатор, изменяя скорость вращения колеса, добивался, чтобы отраженный свет попадал в промежуток между зубцами. На диске Физо было 720 выступов. Зная величину расстояния между зубцами и скорости вращения колеса, при которой свет попадает в следующий промежуток, можно рассчитать значение скорости света. Полученный Физо результат для скорости света составил 313 247 304 м/с. На экране модели представлена схема опыта. Интерактивная составляющая позволяет изменять частоту вращения зубчатого колеса, наблюдая в окуляре результат эксперимента. Для наглядности окуляр сделан увеличенного размера и вынесен в отдельную зону экрана. Частота изменяется от 0 до 52 оборотов в секунду с шагом 0,01. При увеличении частоты ускоряется мерцание света в окуляре. При частоте 12,5 с–1 свет в окуляре пропадает совсем. Затем, при дальнейшем увеличении частоты интенсивность света начинает нарастать, достигая начального значения при частоте 25 с–1. Затем все повторяется при более высоких частотах. Опыты Физо Как утверждает Л.И. Мандельштам в [1], «В 1851 г. Физо подтвердил Френелевскую формулу коэффициента увлечения опытами с распространением света в движущейся воде.». Схема опыта Физо изображена на рис. 1.

Рис. 1. Схема опыта Физо Жидкость течет в изогнутой трубке со скоростью v. Луч света от источника попадает на полупрозрачное зеркало 1 и расщепляется на два луча: один луч отклоняется вправо и, попадая в трубку с жидкостью, движется против ее течения, отражается от системы зеркал и, выйдя из трубки и пройдя через полупрозрачное зеркало, попадает на экран. Второй луч (изображен сплошной линией) отражается от зеркала 2 и движется в том же направлении, что и жидкость в трубке. Отражаясь затем от системы зеркал, этот луч света также попадает на экран. В результате на экране возникает интерференционная картина из чередующихся светлых и темных полос. Измерив их ширину, можно определить скорость движения лучей света в движущейся жидкости, тем самым – и степень увлечения эфира движущейся жидкостью. Ширина интерференционных полос зависит от разности времен хода каждого из лучей света в движущейся жидкости. Согласно Физо, время движения одного из лучей света равно: T1 = L/(c/n + kv), время движения другого луча равно: T2 = L/(c/n – kv), где L – путь, который проходит луч света в движущейся жидкости; n – коэффициент преломления жидкости; k – Френелевский коэффициент увлечения эфира движущейся жидкостью; v – скорость движения жидкости в трубке. Тогда разность времен хода лучей будет равна: T2 – T1 = L/(c/n – kv) – L/(c/n + kv) = 2Lkvn2/c2(1 – k2v2n2/c2). Пренебрегая величиной k2v2n2/c2 вследствие ее малости, получим: T2 – T1 = 2Lkvn2/c2. Физо полагал, что в данном случае k = 1 – 1/n2. Так как для воды n = 1,33, численное значение k оказывается равным 0,44. Физо получил из опыта величину k = 0,46, как будто подтвердив тем самым гипотезу Френеля. В действительности, это не так. Предположим, что некоторый наблюдатель, находящийся внутри жидкости, движется вместе с жидкостью в трубке и с той же скоростью v. При полностью неувлекаемом эфире скорость эфира внутри жидкости относительно этого наблюдателя будет, очевидно, равна v; при полностью увлекаемом движущейся жидкостью эфире скорость эфира относительно того же наблюдателя будет равна нулю. Вследствие частичного, по Френелю, увлечения, часть эфира увлекается движением жидкости и движется в том же направлении, что и жидкость. Скорость этой увлекаемой части равна v/n2. Следовательно, скорость движения эфира внутри жидкости относительно наблюдателя, также находящегося внутри жидкости и движущегося с той же скоростью, что и жидкость, будет равна vэ = v – v/n2 = v(1 – 1/n2). С точки зрения неподвижного наблюдателя, находящегося вне движущейся жидкости, при полностью неувлекаемом эфире скорость эфира равна нулю и внутри движущейся жидкости, и вне ее. При полностью увлекаемом эфире скорость его движения в трубке относительно внешнего наблюдателя будет равна v. При частичном увлечении эфира скорость его движения в направлении движения жидкости равна v/n2. Следовательно, относительно внешнего неподвижного наблюдателя эфир в трубке движется со скоростью v/n2. Коэффициент увлечения эфира с точки зрения неподвижного наблюдателя равен 1/n2. В опыте Физо наблюдатель – экран, на котором появляются интерференционные полосы – находится вне жидкости, движущейся в трубке. Следовательно, скорость движения эфира в трубке, обусловленная движением жидкости, относительно этого экрана равна v/n2. Тогда коэффициент увлечения эфира равен 1/n2, а не 1 – 1/n2, как полагал Физо. При n = 1,33 получим k = 0,56, тогда как Физо получил k = 0,46. Учитывая ошибку, допущенную Физо при постановке его опыта, результаты этого опыта следует признать недостоверными. |

Опыты Физо, а впоследствии и опыты Гарреса подтверждают, что эфир внутри движущихся сред – жидкости в опыте Физо, прозрачных твердых кристаллов в опыте Гарреса – увлекается движением этих сред, т.е. движется с определенной скоростью относительно неподвижного экрана, на котором наблюдается изменение интерференционной картины, соответствующей скорости движения эфира. Таким образом, и в оптике, и в электродинамике, как это подтверждают опыты Эйхенвальда с вращающимся диэлектриком, движение эфира относительно наблюдателя всегда сопровождается вполне наблюдаемыми эффектами даже при скорости движения порядка нескольких метров в минуту. Предположение Эйнштейна, поддерживаемое официальной наукой, что с понятием «эфир» нельзя связывать понятие «движение», не соответствует действительности.

В опытах Физо скорость движения эфира относительно экрана или, что то же самое, скорость движения экрана относительно эфира внутри движущейся жидкости составляла величину порядка нескольких метров в минуту, при этом изменение интерференционной картины оказывалось вполне наблюдаемым, хотя точность измерения этого изменения оказалась недостаточно высокой.