Министерство общего и профессионального образования

Свердловской области

Управление образования Администрации Ивдельского городского округа

МАОУ СОШ №1 г. Ивделя

Аналитический отчёт

за межаттестационный период

с 2011 по 2015 год

Составитель: Шевченко

Елена Владимировна

Должность: учитель русского языка

и литературы I кв. категории

Ивдель

2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Аналитическая часть

Система педагогической деятельности.

1.2 Методы интерактивной технологии.

1.3 Результаты педагогической деятельности в межаттестационный период.

1.4 Информационные технологии.

Учёт и контроль знаний.

1.6 Деятельность по формированию положительного имиджа школы.

III. Заключение

Литература

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г

Приложение Д

Приложение Е

Образование должно быть направлено на становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности образования, на подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

(Закон Российской Федерации

«Об образовании», статья 66)

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса.

В центр школьного образования поставлено развитие и воспитание человека культуры, способного влиять на собственную траекторию, соотнеся ее с национальными общечеловеческими достижениями.

На современном этапе развития общество предъявляет определённые требования и к системе филологических знаний.

Главная задача современного образования — не просто дать ученику фундаментальные знания, а обеспечить для него все необходимые условия для дальнейшей социальной адаптации, развить склонность к самообразованию.

Однако каждый учитель постоянно сталкивается с индивидуальными особенностями учащихся, от которых зависит успех в познавательной, учебной деятельности:

темп усвоения материала,

работоспособность,

сосредоточенность,

переключаемость.

Учащиеся существенно различаются по таким характеристикам, как быстрота реакции, отвлекаемость внимания, скорость восприятия, запоминания и т.д.

Возникает противоречие между едиными требованиями Государственного Образовательного Стандарта к знаниям выпускников по русскому языку и литературе и различным уровнем способностей, мотивации, обучаемости, индивидуальных особенностей, а в результате - с различной подготовкой по предметам.

Эти противоречия можно устранить при определенных условиях.

Во-первых, необходимо подобрать адекватные педагогические технологии, которые помогут обучающимся полнее реализовать себя.

Во-вторых, необходима систематическая и целенаправленная работа самого учителя по реализации этих технологий.

В-третьих, необходимо постоянно корректировать конкретные задачи, приемы и методы работы педагога с учетом меняющейся социально – экономической обстановки в стране.

Цель работы в аттестационный период - достижение высокой эффективности учебного процесса через внедрение информационно-коммуникационных технологий.

Для реализации этой цели необходимо было решить следующие задачи: формировать ключевые компетенции учащихся, повышать уровень познавательной активности и учебной мотивации обучающихся, повышать качество знаний по русскому языку и литературе.

Обучающийся в процессе нашего с ним общения должен обрести уверенность в себе, научиться ориентироваться в подлежащем усвоению материале, трудиться самостоятельно. Его активная деятельность занимает важнейшее место в процессе обучения. Разрешение проблемы эффективности учебного процесса обучающихся для меня связано с использованием информационных и интерактивных технологий на уроках русского языка и литературы. Поэтому несколько лет работаю над темой: «Использование интерактивных и информационных технологий на уроках русского языка и литературы как средство повышения качества образовательного процесса».

В данном отчете анализируется проблема выбора учителем тех методов технологий, в рамках которых можно прогнозировать ожидаемые результаты.

Объект аналитической деятельности – качество обучения русскому языку и литературе.

Предмет аналитической деятельности: процесс обучения русскому языку и литературе с использованием информационных и интерактивных технологий.

Гипотеза аналитической деятельности – если в системе обучения русскому языку и литературе опираться на применение ИИТ, то такая система может стать фактором повышения качества обучения данному предмету.

Цель - анализ эффективности применения новых технологий в повышении качества образования по русскому языку и литературе в условиях реформирования образования.

Задачи аналитической деятельности:

Описать применяемую информационную и интерактивную технологию.

Описать возможности новых технологий в процессе обучения русскому языку и литературе.

Проанализировать влияние применяемых технологий на эффективность обучения детей.

Выявить новые профессиональные проблемы и спроектировать направление дальнейшей деятельности.

Актуальность применения информационных и интерактивных технологий в школьной практике обусловлена прежде всего направлением государственной образовательной политики на формирование готовности обучающихся к саморазвитию, включая умение ориентироваться в различных источниках информации; умение продуктивно общаться в процессе совместной деятельности.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Система педагогической деятельности

Системно-деятельностный подход к обучению – методологическая основа ФГОС. В ФГОС записано, что выпускник школы - это человек, «мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни». Мы, учителя старшей школы, только начинаем работать по новым стандартам, но уже сейчас приходится решать такие проблемы, как

сжатые сроки обучения,

большой объем получаемой информации,

серьезные требования к уровню знаний, навыков и умений ученика.

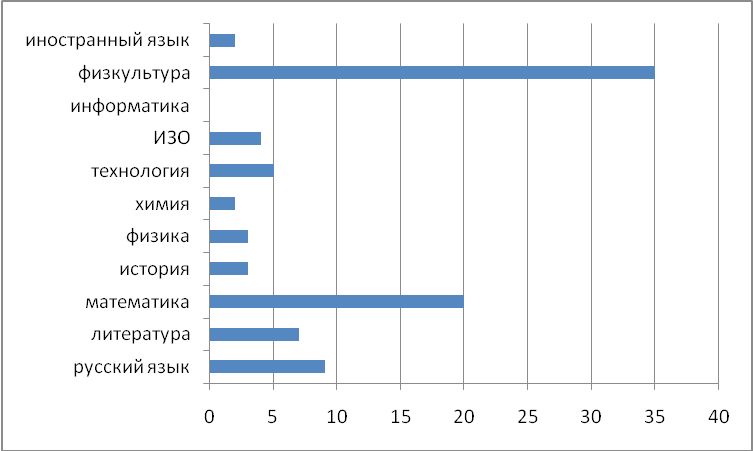

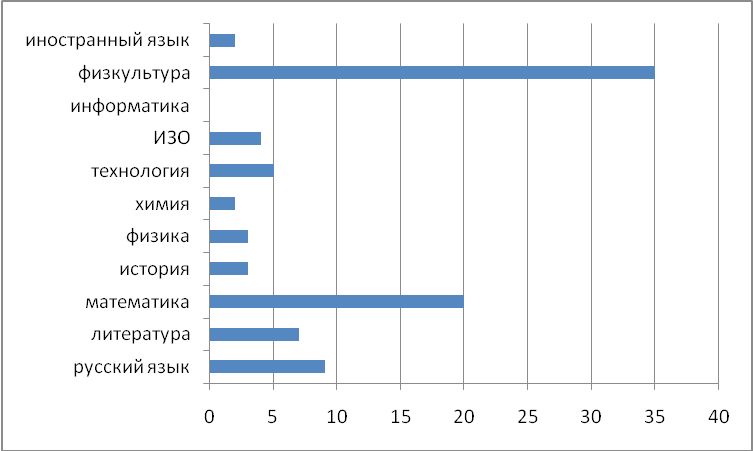

Как любому педагогу, хотелось бы знать, какое место отводят ученики предмету, который преподаю я. Вот результаты исследования, проведённого учениками нашей школы при создании проекта «Среднестатистический портрет ученика нашей школы».

Рисунок 1. Приоритеты учебных предметов у учащихся.

Результаты опроса поставили русский язык на третье место, литературу – на четвёртое среди учебных дисциплин, это значит, что ребята серьёзно относятся к предметам, несмотря на высокий коэффициент их сложности. Именно поэтому одна из главных задач для меня – сделать процесс обучения интересным для учеников, динамичным и современным. И в этом мне пришли на помощь интерактивные и информационные технологии.

Информационные и интерактивные технологии постепенно проникают во все сферы образования. Этому способствует глобальная информатизация общества, распространение в школах и вузах новейшей компьютерной техники и современного программного обеспечения, создание государственных и международных программ, направленных на информатизацию образования. Я выяснила, а что же такое технология вообще и интерактивные и информационные технологии в частности.

Технология (от др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство, умение; λόγος — мысль, причина; методика, способ производства) — в широком смысле — совокупность методов, процессов и материалов, используемых в какой-либо отрасли деятельности.

Информационная технология – комплекс методов и средств, обеспечивающих создание, хранение, обработку, передачу, защиту и отображение информации, ориентированных на повышение эффективности и производительности труда.

Интерактивная технология обучения понимается как система способов организации взаимодействия педагога и обучающихся, в которой обучающиеся вовлекаются в процесс познания, получают возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что знают и умеют.

В ФГОС записано: «Методологической основой Стандарта является системно-деятелностный подход, который обеспечивает активную учебно-познавательную деятельность учащихся». В интерактивном обучении процесс организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлечёнными в процесс познания, имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, происходит обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на уроках организуется индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с документами и различными источниками информации, используются творческие работы.

1.2 Методы интерактивной технологии

Поскольку технология - это комплекс методов, то я выяснила, какие методы можно считать интерактивными:

групповая работа

«мозговой штурм»

дидактическая игра

метод проектов

дискуссия

эвристическая беседа

тренинг

кейс-метод

1.3 Результаты педагогической деятельности в межаттестационный период

Использование методов интерактивной и информационной технологии позволило получить положительные результаты итоговой аттестации. За межаттестационный период Единый государственный экзамен сдавали мои выпускники 3 года: в 2012, 2014, 2015. Итоги Единого государственного экзамена в 11 классе: в 2012 г. средний балл 64 (РФ – 62,5); в 2014 г. средний балл 60 (РФ – 62,5); в 2015 г. средний балл 68,8 (РФ – 65,9) За все эти годы сдача была 100%, причём средний балл в 2012 и 2015 годах был выше среднего балла по РФ, о чём свидетельствует следующая диаграмма.

Рисунок 2. Результаты ЕГЭ.

На диаграмме видно, что есть тенденция к снижению среднего балла. Это объясняется следующим фактом. Только в 2012 году я выпускала детей, которые учились в нашей школе всегда. В последующие годы в 10, а то и в 11 класс стали прибывать дети из других школ. Как правило, это неуспешные школьники. Пробелы подчас бывают так велики, что даже минимальный балл у выпускника можно считать учительским подвигом.

Ещё одним показателем качества образования, на мой взгляд, будет следующая диаграмма.

Рисунок 3. Обучение после школы.

Вот список учебных заведений, в которых учатся наши выпускники: Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина (УрФУ), Уральская государственная юридическая академия(УрГЮА), Уральский государственный горный университет(УГГУ), Уральский государственный университет путей сообщения(УрГУПС), Уральский государственный экономический университет(УрГЭУ-СИНХ) и др. Показателем уровня социальной адаптации выпускников считаю тот факт, что все они успешны в своих учебных заведениях.

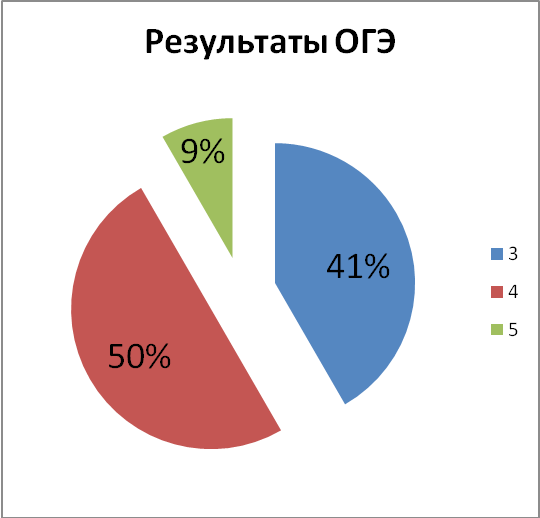

Мне всегда было важно иметь объективную оценку своей педагогической деятельности, коей, я думаю, является современная итоговая аттестация. Правда, ЕГЭ не ранжирует баллы по пятибалльной системе, поэтому трудно оценить объективность выставления оценки учителем. А вот Государственная итоговая аттестация в 9 классе позволяет это сделать. В 2013 и 2014 учебном году все обучающиеся сдали экзамен по русскому языку, следующая диаграмма показывает соответствие годовой и экзаменационной оценки выпускников.

Рисунок 4. Качество ОГЭ

Активизация познавательной деятельности в обучении русскому языку и литературы, позволяет мне достигать определенных результатов. Наблюдается позитивная динамика уровня обученности учащихся по русскому языку и литературе за 3 года.

| Мониторинг обученности учащихся по русскому языку |

| 2011-2012 г. | 2012-2013 г. | 2013-2014 г |

| Качество | Успеваемость | Качество | Успеваемость | Качество | Успеваемость |

| 49% | 100% | 51% | 100% | 52% | 100% |

| Мониторинг обученности учащихся по литературе |

| 2011-2012 г. | 2012-2013 г. | 2013-2014 г |

| Качество | Успеваемость | Качество | Успеваемость | Качество | Успеваемость |

| 68% | 100% | 68% | 100% | 69% | 100% |

Для развития творческого потенциала обучающихся, углубления знаний по русскому языку и литературе, а также для предоставления возможностей всем обучающимся проверить свои знания в определенной научной области в условиях соревнования вовлекаю обучающихся в олимпиадную деятельность.

100% обучающихся ежегодно принимают участие в школьном туре олимпиад по предметам гуманитарного цикла. Победители школьного тура участвуют в муниципальном этапе олимпиады по русскому языку и литературе. В 2014 г. III место в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

Ярким примером деятельностного подхода к обучению является метод интерактивного обучения – метод проектов. В связи с большой популярностью этого метода в специальной литературе можно встретить множество его определений. Однако все они сводятся к утверждению, что учебный проект – совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта [Бухаркина М.Ю.].

Проектная деятельность учащихся - одно из самых привлекательных для меня направлений педагогической деятельности. Проектно-исследовательские технологии способствуют повышению образовательной и творческой активности, созданию условий проявления инициативности, самостоятельности обучающихся. Дело это новое, но очень интересное. Надо сказать, что систематической работой по введению проектной деятельности на уроках пока похвастаться не могу. Но по двум направлениям работаю.

Первое - это создание с ребятами небольших проектов, т.е. таких, которые можно довести до логического результата в течение нескольких дней. Так, например, проекты «Лингвистические словари» в 8-11 классах, «Книги, которые любят читать в моей семье» в 5 - 11 классах, «Русские народные сказки» в 5 классе, «Произведения о Великой отечественной войне как уроки высокой нравственности» в 10-11 классах.

Второе – это работа над большими проектами, которые по времени занимают несколько месяцев. Всего под моим руководством за межаттестационный период создано 4 таких проекта:

«История знаков препинания». (201-2012 учебный год)

«Энциклопедия одного слова». (2012-2013 учебный год)

«Садовник, следящий за человеческими душами» (по творчеству А. де Сент-Экзюпери. (2013-2014 учебный год)

«Болгарский язык – один из древнейших славянских языков». (2014-2015 учебный год)

Можно сказать, что все проекты, в той или иной степени, проекты реализованные. Материалы проектов используются на уроках русского языка и литературы при изучении отдельных тем курса, а также во внеурочной деятельности. Все проекты принимали участие в школьной конференции. Проект «Болгарский язык – один из древнейших славянских языков» на городской научно - практической конференции занял 1 место.

Об эффективности применения проектно-исследовательской технологии, говорят следующие результаты: в 2012 году проектной деятельностью были охвачены 7 человек (14% обучающихся); в 2013 г. – 12 человек (24%); в 2014 г. – 18 человек (41%); в 2015 г. – 21 человек (60%).

Рисунок 5. Активность учащихся (проектная деятельность)

По результатам диаграммы можно сделать следующие выводы: активность участия в проектной деятельности повышается.

Развивать мышление обучающихся, навыки делового общения в учебной деятельности помогает мне групповая работа. Как и в любой игре, здесь существуют свои правила. Правила для каждого вида работы заранее выработаны и можно ими пользоваться в дальнейшем. Иногда правила могут быть выработаны здесь и сейчас, т. е. только для работы над конкретной задачей. Например, я использую такой принцип формирования группы: сначала определяю лидеров (для этого можно предложить творческую задачу и первые, справившиеся с ней, станут лидерами), а уж те набирают себе команду. Моя задача - придумать такие правила набора команды, чтобы все дети чувствовали себя комфортно! Начиная с 5 класса, я работаю над тем, чтобы учить детей сотрудничать для успешной работы группы.

В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, всё осваивается практически. Не стоит переходить к более сложной работе, пока не будут проработаны простейшие формы общения. Нужно время, нужна практика, разбор ошибок. Это требует от учителя кропотливой работы.

К 7 классу у детей уже есть навыки совместной работы, и я могу использовать групповую работу при и изучении нового материала и при закреплении. На первых порах я готовлю для каждой команды инструктивные карты и обговариваю правила работы и последующей её презентации (одним из условий является участие каждого в представлении результатов деятельности группы).

Пример инструктивной карты для обучающихся 7 класса при закреплении темы «Причастие»

| Инструкция Прочитайте и обсудите в группе теоретический материал по теме «Причастие» (придумайте и задайте друг другу вопросы по теме; запишите вопросы, они пригодятся). Выполните упражнения 152, 153, 154 Приготовьте представление материала (лекция, сказка, презентация и др). Приготовьте задания для других команд (вопросы, кроссворд, задача, словарный диктант и др.) |

Возрастные особенности учеников 8-9 классов создают проблемы организации командной работы, но, поскольку групповые формы работы способствуют решению не только образовательных задач, но и воспитательных, они должны обязательно применяться хотя бы время от времени, причём независимо от особенностей класса.

Сама по себе работа в группе уже является сильным мотивом для познавательной деятельности - и это первый плюс. Второй - это то, что в условиях классно - урочной системы этот тип занятий наиболее легко вписывается в учебный процесс. Ну и третий состоит в том, что групповая технология обеспечивает не только успешное усвоение материала всеми учащимися, но и интеллектуальное, нравственное развитие учащихся, их самостоятельность, доброжелательность по отношению друг к другу, коммуникабельность, желание помочь другим.

Групповая форма несет в себе ряд недостатков – это трудности комплектования групп и организации работы в них; включение сразу всех учеников в работу, рабочий шум на уроке; много зависит от личных качеств учителя. Групповая форма обучения предъявляет высокие требования к учителю. Мне, прежде всего, нужно хорошо владеть дисциплиной учащихся. Такая форма обучения требует особых организационных усилий. Работа групп должна находиться в поле зрения учителя.

Коллективы, в которых такая работа ведётся достаточно успешно, к 10-11 классу готовы участвовать в семинарах. В подготовке и проведении учебных занятий такого типа на всех этапах активно действуют ученики, а я выполняю роль организатора и консультанта. При этом сочетаются индивидуальная работа с работой всего класса, учащиеся получают новые знания и выполняют их, учатся ориентироваться в огромном информационном пространстве.

Подготовка к семинару состоит из следующих этапов:

Тема и план занятия даются за две – три недели, либо в начале изучения темы.

Класс разбивается на творческие группы по 4-5 человек.

Каждая группа выбирает один из вопросов и прорабатывает его, т.е. подбирает литературу, знакомится с материалом (каждый работает с одним источником, затем обменивается информацией с соучениками).

Распределяются обязанности в группе: кто готовит текст выступления, кто выступит в роли докладчика, кто готовит наглядные средства.

За несколько дней до семинара с каждой группой проводится консультация, в ходе которой учитель обсуждает содержание материала. Естественно, что на первых порах возникает немало проблем и трудностей, но при систематическом проведении семинаров у учащихся накапливается опыт, формируются умения и навыки, проблемы постепенно снимаются. Подготовка и проведение семинара, конечно, большая нагрузка и для меня, и для ребят, так что подобной формой работы не следует злоупотреблять. Пока у меня получается проводить такие семинары не более 1-2 раза в год.

Вот некоторые темы семинаров, проведённых мной: «Почему не случилось счастье Обломова и Ольги Ильинской» (10 класс), «Судьбы произведений и писателей в контексте времени», «Три рассказа на одну тему (по рассказам А.И. Куприна «Суламифь», «Олеся», «Гранатовый браслет»)» (11 класс).

Анализируя систему организации работы в группах, я для себя сделала следующие выводы о том, что нужно делать мне, чтобы такая форма работы была успешной, а чего делать нельзя. Я могу делать следующее:

контролировать;

организовывать;

оценивать работу учеников;

участвовать в работе группы или предлагать участникам разные варианты решений;

выступать в роли наставника, исследователя или источника информации.

Вот чего делать не должна для организации эффективной работы группы:

· уделять все свое внимание одной группе, забывая об остальных;

· исправлять допущенные ошибки (кроме тех случаев, когда ученики просят об этом сами);

· оказывать давление на участников или мешать им высказываться.

· нельзя исправлять или критиковать первые высказывания, даже если они содержат грубейшие ошибки, эту работу должны выполнить ученики в доброжелательной форме;

· нельзя давать слишком категоричных оценок — они действуют на участников подавляюще;

· не следует отвечать на вопрос, если на него может ответить кто-то из учеников;

· не следует ходить по классу или стоять около учеников в начале групповой работы: ученики часто стесняются высказываться в моём присутствии. Но ближе к концу обсуждения, когда участники уже разговорились, я тоже могу включаться в работу: слушать, как идет обсуждение в группах, направлять и поддерживать участников, отвечать на вопросы.

Увеличение умственной нагрузки на уроках русского языка и литературы заставляет задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу, их активность на протяжении всего урока. Немаловажная роль здесь отводится дидактическим играм1 на уроке русского языка и литературы – современному и признанному методу обучения и воспитания, обладающему образовательной, развивающей и воспитывающей функциями, которые действуют в органическом единстве.

Игра, учение, труд являются основными видами деятельности человека. Игра готовит ребенка как к учению, так и к труду, являясь одновременно и учением и трудом. Глубоко ошибаются те, кто считает, что игра – лишь забава и развлечение.

Дидактическая игра – не самоцель на уроке, а средство обучения и воспитания. Игру не нужно путать с забавой, не следует рассматривать ее как деятельность, доставляющую удовольствие ради удовольствия. На дидактическую игру нужно смотреть как на вид преобразующей творческой деятельности в тесной связи с другими видами учебной работы. Этот метод интерактивного обучения широко мной используется, как уже говорилось, при организации повторения и закрепления – «Путешествие к островам океана Русский Язык», «Кросс-вопрос», «Умники и умницы»; при опросе - «Разложи по полочкам», «Избавься от лишнего». Физминутки подчас провожу без отрыва от интеллектуальной деятельности в форме игры «Топ-хлоп». Занимаясь разработкой игры, руководствуюсь тем фактом, что дидактическая игра имеет свою устойчивую структуру, которая отличает ее от всякой другой деятельности.

Основными структурными компонентами дидактической игры являются:

Сочетание всех элементов игры и их взаимодействие повышают организованность игры, ее эффективность, приводят к желаемому результату.

Ценность дидактических игр заключается в том, что в процессе игры дети в значительной мере самостоятельно приобретают новые знания, активно помогают друг другу в этом.

При использовании дидактических игр очень важно следить за сохранением интереса школьников к игре. При отсутствии интереса или угасании его ни в коем случае не следует принудительно навязывать игру детям, так как игра по обязанности теряет свое дидактическое, развивающее значение; в этом случае из игровой деятельности исчезает самое ценное – её эмоциональное начало. Я провела небольшое исследование в двух классах (7 и 8). Фиксировала инициативу учащихся при опросе, проводимом в традиционной форме и в форме игры «Лингвистический КВН»2. При традиционном фронтальном опросе в 7 классе из 11 присутствующих на каждый мой вопрос желали ответить от 4 до 6 учащихся; причём 3 ученика ни разу не подняли руку. В 8 классе цифры таковы: из 15 учеников 5-7 желающих ответить и 8 учеников не проявили инициативу. Перед началом игры на мой вопрос: «Кто чувствует себя готовым ответить на любой вопрос?» - уверенно подняли руку в 7 классе 8 учеников, в 8 классе 10 учеников. Так вот в 7 классе от 6 до 8 человек поднимали руку, и не было ни одного человека, кто ни разу не проявил инициативы. В 8 классе цифры таковы от 7 до 12 человек желали ответить на вопрос, и только 2 ученика ни разу не подняли руку. Следует заметить, что оценка в данном случае не может быть мотивом, т.к. в журнал оценки не ставились. Далее я высчитала среднее на каждого ученика проявление инициативы, перевела в проценты. Получившиеся данные назвала так: «потенциальная активность»- отражает тех учеников, которые готовы отвечать на любые вопросы; «активность» - тех, кто фактически отвечал и «пассивность» отражает учащихся, кто инициативы не проявил вообще. Представила данные в виде диаграммы и вот, что получилось:

Рисунок 6. Эффективность игровых видов деятельности (8 класс).

Разумеется, этот эксперимент не оценивает фактических знаний по теме. Его цель другая: выяснить, как фактор игры влияет на снятие тревожности и включение в дискуссию. Низкий процент «пассивности» показывает, что эмоциональный настрой снимает тревогу по поводу неуверенности в знаниях и ученики легче высказывают свои мнения. Остальные данные в комментариях не нуждаются и говорят сами за себя. Вывод: данный вид работы является важным средством интенсификации учебной деятельности школьников.

Игру можно назвать восьмым чудом света, так как в ней заложены огромные воспитательные и образовательные возможности. В процессе игр дети приобретают самые различные знания о предметах и явлениях окружающего мира. Игра развивает детскую наблюдательность и способность определять свойства предметов, выявлять их существенные признаки. Таким образом, игры оказывают большое влияние на умственное развитие детей, совершенствуя их мышление, внимание, творческое воображение.

В международном исследовании образовательных достижений учащихся PISA (Program for International Student Assessment), которое с 2000 по 2006год трижды проходило примерно в тридцати странах мира, российские школьники ни разу не поднялись выше 27 места, что свидетельствует об очень низком уровне их компетентности. Это, однако, не значит, что они мало знают или, что их плохо учат. Знаний у них достаточно, и учат их, по-прежнему в большинстве случаев хорошо. Но учат совсем не тому, что необходимо современному человеку. Конкурентоспособность на рынке труда зависит от активности человека, гибкости его мышления, способности к совершенствованию своих знаний и опыта. Умение успешно адаптироваться к постоянно меняющемуся миру является основой социальной успешности – вот чему должна учить школа.

В этой связи вполне понятен интерес, который проявляет сегодняшняя педагогика к деятельностным технологиям обучения.

1.3 Информационные технологии

Говоря о системе педагогической деятельности, нельзя не остановиться на применении информационных технологий3. Хотя эти виды технологий (интерактивная и информационная) тесно связаны между собой: трудно представить себе создание проекта или подготовку к семинару без использования информационного пространства. Особо хотелось бы отметить использование информационных технологий при осуществлении контроля учебных достижений. Применение интерактивных тренажёров, тестов – здорово! В прошлые годы для осуществления тематического контроля я тратила очень много времени. Зато сейчас современные технологии образования позволяют это сделать за считанные минуты, диагностировать филологические знания и индивидуализировать процесс обучения, корректировать усвоение знаний и умений – повышать уровень знаний.

К сожалению, оснащение наших кабинетов оставляет желать лучшего, и в классе за одним компьютером многого не сделаешь.

1.4 Учёт и контроль знаний учащихся

Учёт и контроль знаний обучающихся является составной частью процесса обучения. По определению «контроль» - это соотношение достигнутых результатов с запланированными целями обучения. Проверка знаний учащихся должна давать сведения не только о правильности или неправильности конечного результата выполненной деятельности, но и о ней самой: соответствует ли форма действий данному этапу усвоения. Правильно поставленный контроль учебной деятельности учащихся позволяет учителю оценивать получаемые ими знания, умения, навыки, вовремя оказать необходимую помощь и добиваться поставленных целей обучения. Все это в совокупности создает благоприятные условия для развития познавательных способностей обучающихся и активизации их самостоятельной работы на уроках русского языка и литературы.

Один из видов контроля знаний, который в последнее время всё больше входит в жизнь современной школы - компьютерное тестирование. Высокая эффективность контролирующих программ определяется тем, что они укрепляют обратную связь в системе учитель - ученик. Тестовые программы позволяют быстро оценивать результат работы, точно определить темы, в которых имеются пробелы в знаниях.

При проведении анализа контроля особенно важным является накопление информации о динамике качества знаний, выработка мер по устранению типичных ошибок, некоторых трудностей по усвоению материала. Многолетний мониторинг учебных достижений с помощью листов открытого учета знаний позволяет мне спрогнозировать результат обучения ребёнка и систематически работать над ликвидацией пробелов в знаниях учащихся. Проблема состоит в том, что всё это делается вручную, как много лет назад. Хотелось бы иметь программу, которая позволяла вести мониторинг с помощью ПК. Конечно, в системе «Дневник. ру» можно постоянно отслеживать рейтинг учащихся, но он не отражает реальной картины усвоения ребёнком отдельных тем по предмету (предметные результаты) или уровень готовности к саморазвитию (личностные результаты), или степень освоения универсальных учебных действий (метапредметные результаты). Это проблема, над которой следует работать мне самой и использовать опыт, накопленный другими педагогами.

Для повышения учебной мотивации, развития личностных качеств обучающихся, систематически провожу выставки работ, творческие конкурсы, лингвистические КВНы, внеклассные мероприятия. Эффективность работы в этом направлении подтверждается результатами: в 2013 г. I место в конкурсе чтецов «Живая классика» (муниципальный этап); в 2015 г. участие во Всероссийском интерактивном проекте «Карта Памяти», организованном издательством «Просвещение». Эта работа, несомненно, способствует созданию положительного имиджа школы.

Для создания ситуации успеха ведётся работа по формированию школьного Банка достижений обучающихся, материалы которого используются на уроках русского языка и литературы при изучении отдельных тем курса, а также во внеурочной деятельности.

1.6 Деятельность по формированию положительного имиджа школы

15 лет я была руководителем школьного методического объединения учителей предметов гуманитарного цикла. В 2011 г. участвовала в организации и проведении семинара-практикума для педагогов школы «План и конспект урока», в 2012 г. - круглого стола «Мой предмет в системе школьного образования».

На заседаниях МО выступала по вопросам:

- «Инновационные технологии в преподавании предметов гуманитарного цикла как одно из условий формирования ключевых компетенций учащихся».

- Проектирование и подготовка учебного занятия с использованием цифровых образовательных ресурсов.

- «Критическое мышление – технология для любого урока».

- «Использование ЭОР в процессе обучения».

- «Формы и методы работы с детьми с повышенной мотивацией к учению».

- «Развитие личности учащегося в процессе социализации».

Обмениваясь опытом работы с коллегами, ежегодно даю открытые уроки и мероприятия: в 2012 г. - «Турнир интеллектуалов» для обучающихся 7-8 классов; в 2013 г. - открытый урок литературы в 10 классе «Сущность жизни – любовь»; в 2014 г. - образовательная акция «Писать грамотно – это модно» для обучающихся 9-11 классов и их родителей; в 2015 г. разработала и провела цикл открытых бесед к 70-летию победы в Великой Отечественной войне «Лирический эпос войны» для учащихся 5-11 классов; ежегодно организую общешкольное мероприятие, посвящённое дню Победы, - «Кинозал военного фильма».

Систематически работаю по повышению уровня методической грамотности. С 2011 года являюсь участником Общероссийского проекта «Школа цифрового века». Цифровые предметно-методические материалы, предоставленные в рамках проекта, помогают обеспечить удобную образовательную среду, что повышает эффективность обучения, интерес обучающихся к изучению предмета, улучшает организацию урока, повышает качество контроля знаний обучающихся и разнообразие его форм, расширяет объём учебной информации.

В мае 2015 года приняла участие в апробации электронных учебников по русскому языку и литературе в рамках проекта «Учебник цифрового века».

С целью совершенствования своего профессионального мастерства участвовала в вебинарах, проводимых издательством «Просвещение»:

«Технологическая карта как механизм моделирования урока русского языка».

«Подготовка к ОГЭ по литературе с учебниками издательства «Просвещение».

«Как и почему учатся разные люди. Типы учебной мотивации подростков».

«Как помочь ребёнку подготовиться к ЕГЭ по русскому языку».

«Итоговое сочинение по литературе – готовимся дома».

«Электронный учебник – мотивирующее средство обучения для детей цифрового века».

С той же целью использую в своей работе материалы XIV Всероссийского педагогического марафона учебных предметов:

«Особенности итоговой аттестации по русскому языку в 2015 году».

«Формирование коммуникативной компетенции учащихся на уроках русского языка».

«Электронный учебник – наше неизбежное будущее. Что нас ждёт?»

«Профессиональный стандарт педагога».

«Контрольно-измерительные материалы по оценке достижения требований ФГОС».

Полученные знания позволяют реализовать цели обучения и повысить эффективность освоения учащимися содержания учебных программ.

Повышаю уровень профессиональной квалификации, участвуя в проектах образовательного центра повышения квалификации и переподготовки «Мой университет» (Третья Олимпиада педагогов «Современное образование», дистанционный курс «Технология интерактивного обучения»); имею Свидетельства о публикации методического материала на страницах электронного СМИ (Образовательный портал «Продлёнка»).

В течение 5 лет ежегодно организую проведение гуманитарной олимпиады на школьном уровне. Принимаю участие в проверке работ обучающихся в рамках муниципального тура Всероссийской олимпиады по русскому языку и литературе.

Являюсь членом жюри конкурса школьных проектов.

В 2012 году была членом творческой группы по разработке Положения о рабочей программе педагога, Положения об учебном кабинете.

С 2009 по 2012 год была членом Городской аттестационной комиссии, с 2008 года по 2015 год являюсь организатором ЕГЭ в аудитории, экспертом по проверке диагностических и экзаменационных работ учащихся 9-х классов.

С целью совершенствования профессионального мастерства в 2013 году участвовала в городском семинаре «Совершенствование условий подготовки к государственной итоговой аттестации», представила опыт индивидуального учёта результатов освоения обучающимися образовательных программ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам межаттестационного периода сделано следующее:

- Разработан дидактический материал (в печатном и электронном виде) для подготовки учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации. Его использование позволяет обеспечить успешное усвоение знаний, формирование умений, навыков и компетентностей в процессе изучения курса «Русский язык».

- Разработана серия уроков, включающих в себя различные лексические и грамматические упражнения, слайдовые презентации о творчестве русских и зарубежных писателей, презентации-аннотации художественных произведений.

- Продолжается работа по формированию школьного Банка достижений обучающихся: рефераты, презентации, творческие работы.

- Совместно с обучающимися создана медиатека, что повышает интерес обучающихся к изучению предмета и к учению в целом, обогащает урок эмоциональной окрашенностью, психологически облегчает процесс усвоения, расширяет общий кругозор обучающихся.

- Совершенствованы методы применения ИКТ на различных этапах урока, при выполнении домашних заданий.

Вывод: Использование интерактивных и информационных технологий способствует более прочному и глубокому усвоению знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию самостоятельного творческого мышления.

Применение интерактивных и информационных технологий позволило:

- индивидуализировать учебный процесс,

- приспособить его к личностным особенностям и потребностям учащихся;

- повысить положительную мотивацию обучения;

- активизировать познавательную деятельность учащихся;

- организовать учебный материал с учетом различных способов учебной деятельности;

- компактно представить большой объем учебной информации, четко структурированной и последовательно организованной;

- усилить визуальное восприятие и облегчить усвоение учебного материала;

- использовать дистанционные методы обучения.

Преимуществом использования информационных и интерактивных технологий является то, что оно позволяет в значительной степени интенсифицировать учебный процесс и активизировать учеников.

Недостаток использования интерактивных и информационных технологий состоит в том, что отсутствие оборудования (документ-камера, мобильный компьютерный класс, система для голосования) не позволяет в полной мере реализовать указанные технологии. Кроме того временные затраты при подготовке к уроку велики, т.к. при отсутствии параллелей учителю приходится готовиться к 5-6 урокам каждый день. На курсах «ИКТ, как средство реализации ФГОС» узнала, что в ИРО работают над технологией использования на уроках тех гаджетов, которые есть у учеников. Поэтому в следующий межаттестационный период планирую работать над решением следующих проблем:

- повышение профессионального мастерства с помощью самообразования и курсовой подготовки;

- использование и разработка методико-дидактических цифровых ресурсов, создание и апробация учебных рабочих программ по предмету;

- продолжение работы по мониторингу качества обучения учащихся и его модернизации;

-расширение использования сетевых сервисов; элементов дистанционного обучения и контроля;

-активное включение проектной и исследовательской деятельности в процесс обучения и самообразования.

- разработка программы проектно-исследовательской деятельности с использованием технологии модерации.

Литература

Новый Федеральный закон об образовании в Российской федерации. Москва «Проспект» 2013год.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Москва «Просвещение» 2013 год.

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. Москва «Просвещение» 2013 год.

Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом».

М.А. Ступницкая «Что такое учебный проект». Москва «1 сентября» 2010 год.

И.А. Волкова, Е.В.Шпарута «Интерактивные информационные средства в образовательном процессе» Екатеринбург 2010 год.

http://lib.convdocs.org/docs/index-118081.html

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,4501/Itemid,118/

http://worldteacher.ru/2370-103

http://festival.1september.ru/articles/597690/

http://www.polymedia.ru/podderzhka/spravochnik/interaktivnye-tekhnologii-v-obrazovanii/

http://festival.1september.ru/articles/527236/

1 Приложения А, Б, В

2 Приложение Г

3 Приложения Д,Е

26