Устный журнал «Музы не остановить..»

Вчерашний день, минувший год

Не умирают в человеке.

Прошедший век – он в нашем веке

Ещё звенит, ещё поёт.

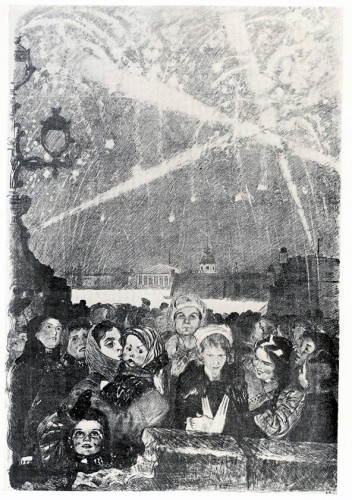

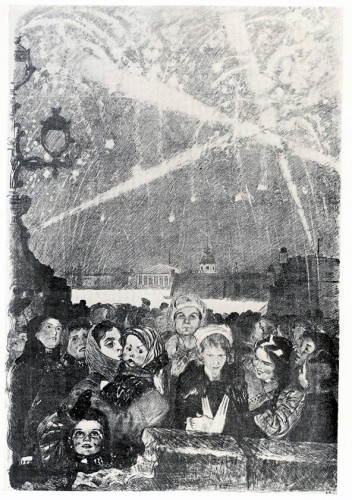

Мы с вами, наверное, не сможем представить, как они радовались в тот день, 27-го января 1944 года… Радовались вместе со всеми ленинградцами - теми, кому удалось пережить страшные дни блокады…

Желание написать о художниках блокадного Ленинграда не покидало меня давно. Но как же трудно подобрать слова, говоря о том страшном времени… Как сложно не сфальшивить, рассказывая о людях, самая жизнь которых в голодном замерзающем городе была подвигом… А ведь они не просто выживали, они работали и …творили! Существует известное выражение: "Когда говорят пушки, музы молчат". Но жители блокадного города, в филармонии которого исполняли Седьмую симфонию Шостаковича, где были созданы "Февральский дневник" и "Ленинградская поэма" Ольги Берггольц, где писали художники и работали библиотеки, опровергли слова старого афоризма. Может быть, именно труд и творчество помогли людям выжить?

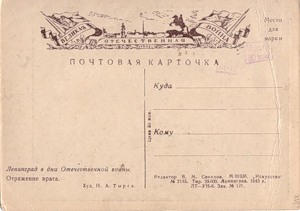

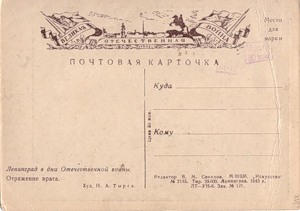

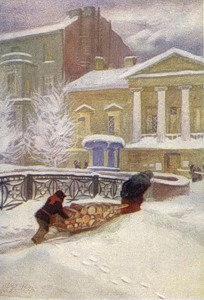

Многие ленинградские художники ушли на фронт. Те, что остались, работали не покладая рук – они помогали эвакуировать шедевры Эрмитажа и Русского музея, создавали маскировку для важных объектов города, рисовали уличные панно, плакаты и агитационные листовки. В блокадном Ленинграде возобновилась деятельность "Боевого карандаша" - агитационного творческого объединения художников, выходили "блокадные" серии почтовых открыток. Представляете, что значило для солдата, чьи близкие оставались в Ленинграде, получить от них весточку на почтовой открытке с видом родного города?

В это трудно поверить, но 2-го января 1942 года Академия художеств открыла первую выставку работ художников блокадного города… Еще труднее поверить, что люди находили в себе силы прийти на выставку и даже оставить записи в книге отзывов… На выставке в мае 1942 экспонировалось уже больше 300 работ, а авторов многих из них уже не было в живых…

Позвольте показать вам некоторые работы художников военного Ленинграда, которые потрясают меня до глубины души – не агитационные (важности которых я ни в коем случае не хочу умалить), а "бытовые" и "обыденные", просто, и от этого еще более страшно, изображавшие жизнь блокадного города.

СТРАНИЦА ПЕРВАЯ.

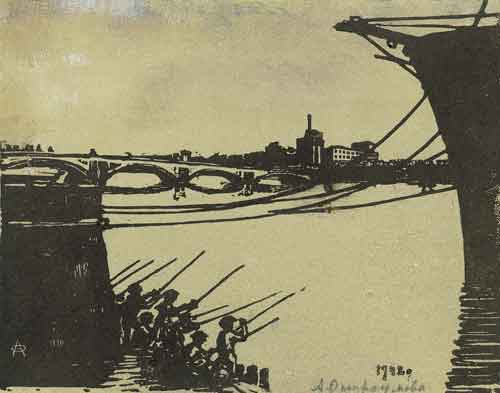

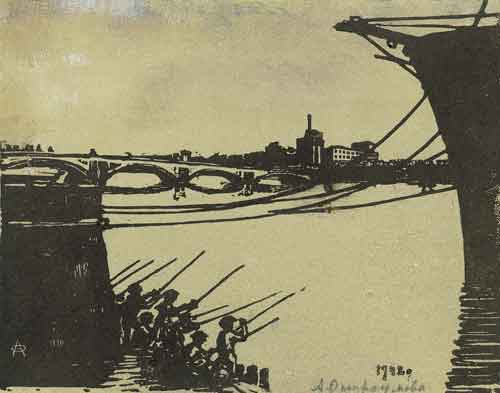

Известная художница и гравер Анна Остроумова-Лебедева, посвятившая свое искусство Санкт-Петербургу-Петрограду-Ленинграду, и в блокаду не покинула родной город, хотя имела возможность эвакуироваться. Как удерживала резец и иглу в слабых руках немолодая уже женщина, голодная, в нетопленой квартире, при свете коптилки? Она по-прежнему видела свой город довоенным – мирным и прекрасным…

И только салют 27 января 1944 года в честь снятия блокады вернул художницу к действительности…

СТРАНИЦА ВТОРАЯ.

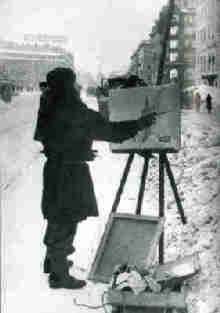

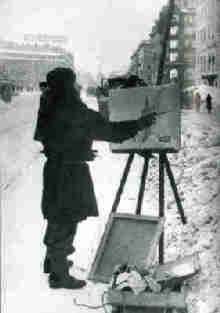

Фотография 42-го года запечатлела нелепо закутанного человека с мольбертом. Это был художник Вячеслав Пакулин, который каждый день выходил на улицы Ленинграда и создавал с натуры пронзительную "блокадную летопись".

И снова салют 27-го января 1944… Город выстоял!

СТРАНИЦА ТРЕТЬЯ.

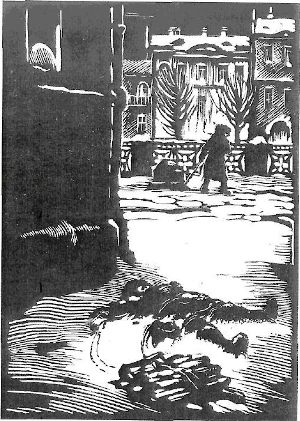

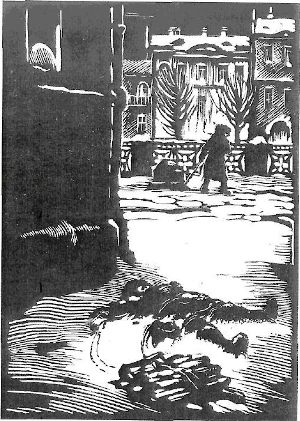

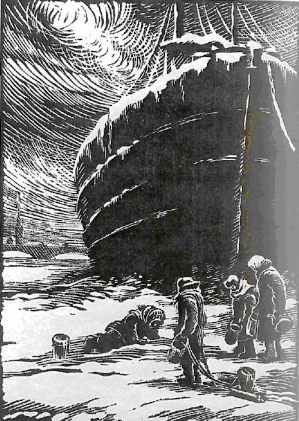

Замечательный график Соломон Юдовин в тяжелейшем состоянии был вывезен из Ленинграда по Дороге жизни в 1942 году. Но до этого он успел создать несколько листов гравюр о жизни и борьбе осажденного города – острых и трагических.

Всмотритесь в эти рисунки и гравюры блокадного времени.

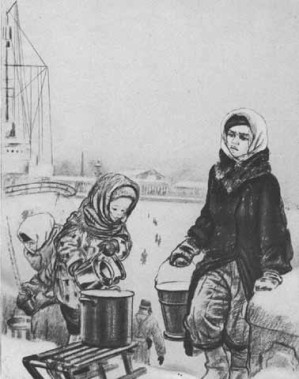

Холод и снег…

СТРАНИЦА ЧЕТВЕРТАЯ.

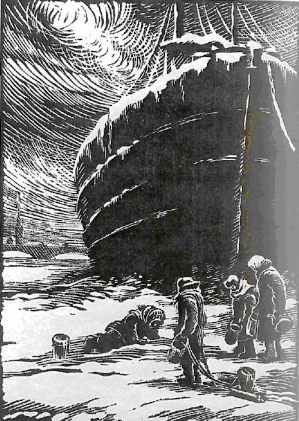

Боим (Бойм) Соломон Самсонович (1899-1978)

В годы Великой Отечественной войны служил в Кронштадте, где возглавлял работу по наглядной агитации в Кронштадском Доме Военно-морского флота. Затем в Ленинграде был художником газеты «Красный Балтийский флот». Создавал плакаты, листовки. В 1943 году был назначен главным художником Балтфлота.

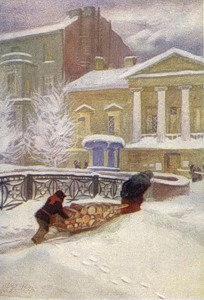

С. Бойм. "Зима 41-го", 1942

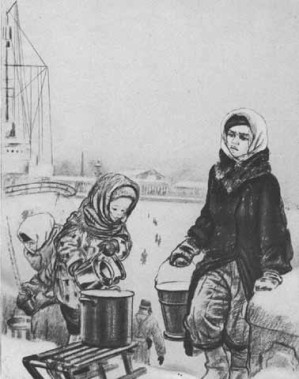

Голод и отсутствие воды…

С. Бойм "Вода из Невы", 1942

Г. Фитингоф. "Сто граммов хлеба"

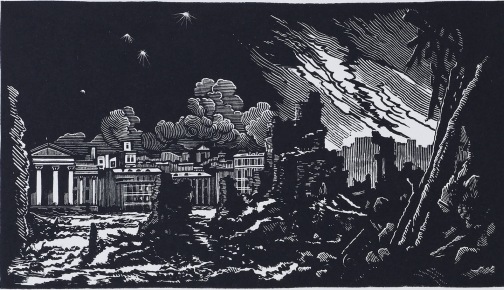

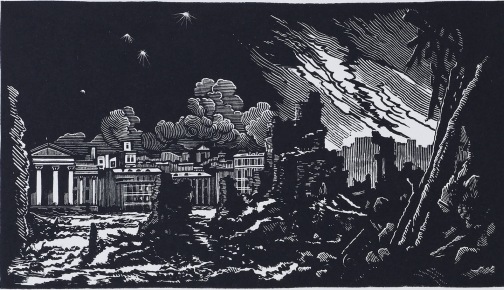

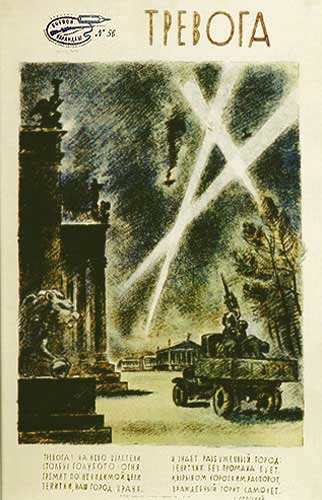

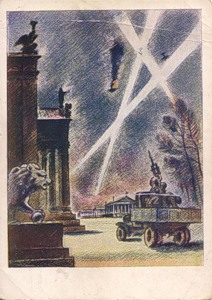

Авиационные налеты и пожары…

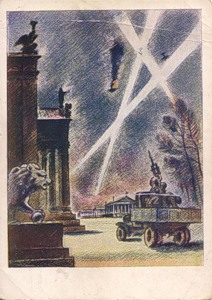

М. Платунов. "Ночная тревога"

Н. Быльев- Протопопов. "Пожар"

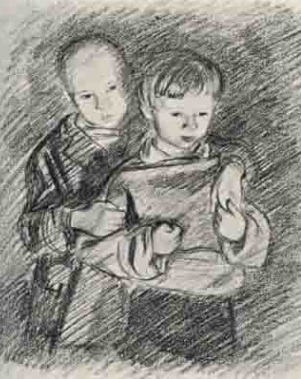

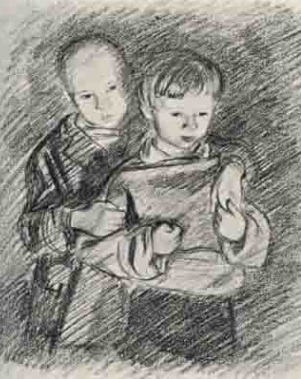

И, наверное, самое страшное – дети… Дети в блокадном городе. Я не могу спокойно смотреть на детские образы художника

Алексея Пахомова - это даже не страшно, это …немыслимо…

А вот и тот самый салют, так много значивший для ленинградцев.

Павел Шиллинговский, создавший в самую страшную блокадную зиму цикл гравюр "Осажденный город", не дожил до салюта… Он умер от голода в апреле 1942 года, не успев закончить последнюю работу.

Не пережил блокаду и один из создателей "Боевого карандаша" художник Николай Тырса, чьи плакаты с самого начала войны вдохновляли людей на борьбу с врагом. И недавний выпускник Академии художеств Моисей Ваксер – плакатист ленинградских "Окон ТАСС", которого по состоянию здоровья не взяли на фронт…

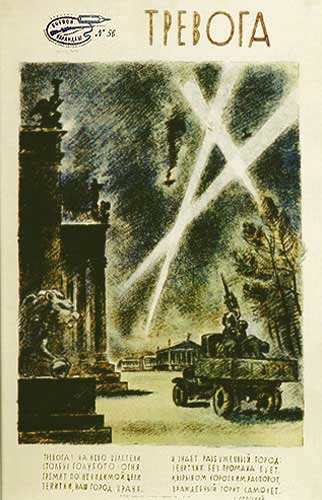

Н Тырса. "Тревога", 1941.

М. Ваксер. "Окно ТАСС № 17"

В 1942-м умер знаменитый Иван Билибин, за шесть лет до этого вернувшийся в Советский Союз из эмиграции. Его последняя работа в традиционном сказочно-былинном стиле так и не была закончена. В декабре 1941-го от голода в блокадном городе скончался "мирискусник" Павел Филонов … Этот скорбный список можно продолжать – более 80 ленинградских художников, оставшихся в осажденном городе, не дождались снятия блокады…

Низкий поклон и светлая память…

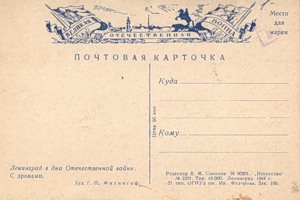

пс..Интересный факт..Открытка из блокады

Казалось, для жителей блокадного Ленинграда стояло только две задачи – выжить и не пустить врага в свой город, давая все необходимое для фронта, для победы. Но уже в первые месяцы войны в городе была напечатана двадцатитысячным тиражем первая открытка с военной тематикой «Родина зовет»

Почти в это же время вышла из печати серия гравюр

С. Мочалова. Поражает богатое полиграфическое исполнение – отличная бумага, прекрасная печать.

Вот только… странные были эти открытки, какие то толстые, в совершенно,казалось бы, неожиданных местах у них выступали какие-то вмятины, просвечивали странные значки, линии.

Как оказалось, странная полиграфическая продукция выпускалась весьма хитроумным, оригинальным способом.

Случилось так, что на складах печатной фабрики, перед войной, скопилось большое количество напечатанных, но неразрезанных листов для всяких марок вин и напитков, коробок канфет и тому подобное. А так как,увы, необходимость в таком большом количестве этикеток на кондитерские изделия и вина в осажденном городе отпала, эти неиспользованные листы сослужили городу иную службу.

Вообще, Ленинградская тема отображена во многих сюжетах полиграфической продукции военного времени. Была напечатана целая серия разных видов города, как фронтового, так и довоенного . Тут и маскировка памятников от бомбежки, и поход жителей на Неву за водой, и артобстрел, и разборка рарушенных домов на дрова. А на обратной стороне открыток, там, где пишется адрес, сверху отображался обязательно специальный символ города , поменявшийся за войну шесть раз..

Ленинградские деревья

Юрий Воронов

| Им долго жить - зелёным великанам,

Когда пройдёт блокадная пора.

На их стволах - осколочные раны,

Но не найти рубцов от топора. И тут не скажешь: сохранились чудом.

Здесь чудо или случай ни при чём...

...Деревья! Поклонитесь низко людям

И сохраните память о былом. Они зимой сжигали всё, что было:

Шкафы и двери, стулья и столы.

Но их рука деревьев не рубила.

Сады не знали голоса пилы. Они зимой, чтоб как-нибудь согреться -

Хоть на мгновенье, книги, письма жгли.

Но нет садов и парков по соседству,

Которых бы они не сберегли. Не счесть погибших в зимнее сраженье.

Никто не знает будущих утрат.

Деревья остаются подтвержденьем,

Что, как Россия, вечен Ленинград! Им над Невой шуметь и красоваться,

Шагая к людям будущих годов.

...Деревья! Поклонитесь ленинградцам,

Закопанным в гробах и без гробов. |