СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Докаева Анастасия Сергеевна

Тесты по психологии,использовала в работе,при напсании научо-исследовательских работ

Просмотр содержимого документа

«Докаева Анастасия Сергеевна»

|

| ||

| | ||

| ||

| |

ЕРМАН РОРШАХ

ЕРМАН РОРШАХ (1884–1922) Имеющиеся на сегодня во всем мире тысячи протоколов с результатами исследований, проведенных тестом Роршаха, полностью и безоговорочно доказали, что ни один из огромного количества других методов психологического тестирования ни на йоту не может приблизиться к той основательности и систематичности, с которыми роршаховская психодиагностика выявляет и наглядно представляет для нас как поверхность, так и глубину психической структуры человека. Из немецкого журнала «Praxis»

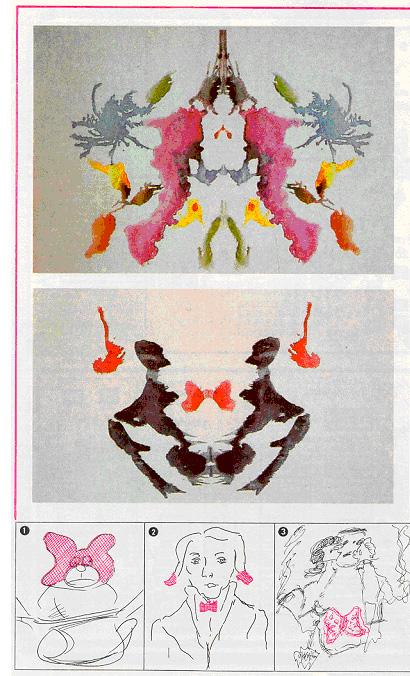

Обложку изданного недавно в Лондоне психологического словаря украшает иллюстрация, вызывающая недоумение у непосвященных, — чернильная клякса причудливой формы. Зачем она здесь? Ведь справочник посвящен серьезной науке, а не причудам поп-арта!

Тем же, кто хоть немного знаком с психологией, даже не нужно ничего объяснять. Знаменитая клякса — одна из таблиц всемирно известного теста Роршаха — многими в самом деле воспринимается как символ психологического исследования. В наши дни этот тест — наиболее широко используемый в мире (только в США заархивировано несколько миллионов обработанных протоколов). Имя его создателя упоминается в психологических работах почти так же часто, как имена Фрейда или Юнга. Но вот о человеке, носившем это имя, даже профессиональные психологи знают очень немного. Жил давным-давно, вроде бы — в Швейцарии. Создал тест. Тем и знаменит.

На самом деле Герман Роршах — одна из самых ярких и примечательных фигур мировой психологии и между прочим... без пяти минут наш соотечественник! Он прожил недолгую жизнь, написал всего одну книгу. Но какую жизнь и какую книгу!

НАУКА НАДЕЖНЕЕ, ЧЕМ РИСОВАНИЕГерман Роршах родился в Цюрихе 8 ноября 1884 года. Его отец, Ульрих Роршах, был живописцем, и от него Герман унаследовал незаурядные художественные способности. По мнению знавших его людей, он очень неплохо рисовал и в юности даже намеревался сделать это своей профессией по примеру отца. Как бы невероятно это ни звучало, в школьные годы он даже получил прозвище Клякса. Возможно, в нем однокашники обыгрывали профессию его отца (в те годы большой популярностью пользовался роман Вильгельма Буша «Художник Клякса»), а может быть, оно отразило его увлечение кляксографией — излюбленной детской забавой той поры, ныне забытой. Так или иначе, интерес Германа к причудливым сочетаниям цветов и необычным формам, его яркое образное мышление, характерное для художественных натур, впоследствии получили неожиданное воплощение в его научных изысканиях.

В 1886 году семья перебралась в Шаффхаузен, где Ульрих Роршах получил место учителя рисования. В этом живописном городке на Рейне прошли детские и юношеские годы Германа, здесь он в 1904 году окончил кантональную школу.

Многосторонне одаренный юноша долго затруднялся в выборе будущей профессии. За советом он обратился к Эрнсту Геккелю, который в силу своих естественно-научных предпочтений посоветовал ему оставить рисование своим хобби и посвятить себя наукам.

После некоторых колебаний девятнадцатилетний Герман выбрал медицину. Высшее образование он получил, учась попеременно в нескольких университетах (обычная практика для традиционного германского стиля образования) — в Невшателе, Цюрихе, Берлине и Берне. В феврале 1909 года Роршах успешно сдает государственные экзамены, а в ноябре 1912 года защищает диссертацию «О рефлекторных галлюцинациях и родственных им явлениях» и получает степень доктора медицины.

ПОКЛОННИК РОССИИВ те годы в Западной Европе жило немало русских. Это были студенты, соблазнившиеся престижем европейских университетов, эмигранты-социалисты, дискутировавшие в кофейнях планы будущих мятежей, и просто обеспеченные обыватели, тяготевшие к европейскому образу жизни. В студенческие годы во время каникулярных путешествий Роршах познакомился во Франции с одним пожилым русским, который, будучи горячим поклонником Толстого, пробудил у юноши интерес к русской культуре.

Движимый этим интересом, в Цюрихе Роршах сошелся со многими россиянами, завел обширные знакомства, принялся изучать русский язык. Среди его новых знакомых были такие примечательные фигуры, как Константин фон Монаков, основатель Цюрихского института изучения мозга (энциклопедии называют его швейцарским невропатологом, обычно забывая упомянуть о его русском происхождении), и Евгений Минковский, ставший впоследствии знаменитым парижским психиатром. В 1906 году по приглашению своих друзей Роршах побывал на каникулах в России.

По словам биографа Роршаха, Генри Элленбергера, он был таким большим поклонником России, каких редко можно было встретить в Западной Европе. Русским языком он овладел в совершенстве, читал в подлиннике Пушкина, Толстого и с особым вниманием — Достоевского, к творчеству которого относился с большим интересом и о котором незадолго до смерти намеревался написать специальную работу.

ПОД ВЛИЯНИЕМ ПСИХОАНАЛИЗАХарактерно, что Достоевский пользовался особым вниманием и З. Фрейда, чьи идеи оказали на Роршаха большое влияние.

Интерес к психоанализу привел Роршаха в швейцарское психоаналитическое общество (в 1919 году он был избран его вице-президентом). Плодом этого интереса стал ряд примечательных публикаций, ныне совсем затерявшихся на фоне главной книги Роршаха, — его статей в «Вестнике психоанализа»: «Рефлекторные галлюцинации и символика» (1912), «Пример неудавшейся сублимации и случай забывания фамилии» (1912), «Часы и время в жизни невротиков» (1912), «О выборе друга у невротика» (1913), «Психоанализ рисунка у шизофреника» (1914) и др.

Несомненное влияние на круг интересов Роршаха оказали такие пионеры швейцарского психоанализа, как Эуген Блейлер и К.Г. Юнг, под чьим руководством он еще в студенческие годы изучал психиатрию в Цюрихской университетской клинике Бурхгёльцли. Тесные контакты он поддерживал с Оскаром Пфистером, Людвигом Бинсвангером и многими другими видными деятелями психоаналитического движения.

НЕСБЫВШЕЕСЯ НАМЕРЕНИЕДавний интерес к России еще более усилился у Роршаха после того, как он познакомился с Ольгой Штемпелин, также изучавшей медицину в Цюрихе (весной 1910 года они обвенчались). В 1909 году с целью знакомства с родителями невесты Роршах предпринял второе путешествие в Россию, несколько месяцев прожил в Казани, посетил Челябинск, Самару, Курган, Уфу. Он вел психиатрические приемы как в частном порядке, так и в государственных учреждениях. У него сформировались тесные контакты с российскими коллегами, впоследствии им на немецком языке опубликовано 29 рецензий на работы русских психиатров.

В 1913 году Роршах в третий раз приехал в Россию, намереваясь здесь постоянно поселиться. Один из пионеров российского психоанализа — Н.А. Вырубов, возглавлявший подмосковный пансионат Крюково, предложил ему должность психотерапевта, в которой Роршах проработал с декабря 1913 года по июль 1914 года. Жалование его было небольшим, но все же вполне приличным, и, вероятно, не материальные соображения в итоге побудили Роршаха оставить работу в России и навсегда вернуться в Швейцарию. Сам он мотивировал этот шаг тем, что находил весьма ограниченными возможности для своей научно-исследовательской деятельности в России.

ПРОБЛЕМА СЕКТАНТСТВАИсследовательские интересы Роршаха простирались от неврологических изысканий под руководством фон Монакова до аналитических этюдов в юнгианском духе. Прославившие его опыты по истолкованию форм впервые были проведены в 1911 году. С помощью своего давнего школьного товарища Конрада Геринга, в то время работавшего учителем, Роршах обследовал школьников города Тургау с помощью чернильных пятен причудливой формы. Этот материал не был оригинален, в ту пору его в разных целях использовали многие, например А. Бине, который, однако, считал кляксы лишь хорошим стимулом для творческого воображения и соответственно строил свои эксперименты. Роршах пошел гораздо дальше, однако не сразу. После нескольких опытов в Тургау он забросил кляксы, чтобы вернуться к ним много позже. Его неожиданно заинтересовали совсем другие проблемы.

В психиатрической клинике Роршах столкнулся с необычным пациентом, неким Бингелли, который, как выяснилось, проходил принудительное лечение по приговору суда. Бингелли был основателем религиозной секты, и ему в вину вменялось исполнение ритуальных церемоний, включавших развратные действия, в частности — инцест.

Роршах чрезвычайно заинтересовался проблемой сектантства в его связи с сексуальными перверсиями. Он провел тщательное изыскание в области истории швейцарских сект, проследив ее с ХII века. На эту тему он задумал написать обширное исследование, но не закончил его. В печати появились лишь три статьи на эту тему, которые только после его смерти с дополнениями из черновых записей увидели свет в виде отдельной книги. О ее существовании не догадываются даже многие знатоки теста Роршаха, хотя в наши дни проблема извращенного сознания сектантов кажется даже более актуальной, чем столетие назад.

ПОГИБШАЯ НАДЕЖДАВ 1917 году Роршах вернулся к своим исследованиям восприятия причудливых пятен. Результаты многочисленных опытов были им обобщены в ныне всемирно известной книге «Психодиагностика» (кстати, сам этот термин ввел в обиход именно Роршах).

Опубликовать книгу оказалось делом нелегким — с 1919 по 1921 год рукопись была отвергнута несколькими издательствами. Обивая пороги издателей, Роршах продолжал дорабатывать свой тест, критически пересматривал многие свои идеи и к тому времени, когда книга все-таки увидела свет в издательстве «Ханс Хубер», с огорчением отмечал, что многое в ней следовало бы сказать иначе.

Парадоксально, но 80 лет спустя тест Роршаха используется в практически неизменном виде, не претерпев сколько-нибудь значительных модификаций с момента публикации в 1921 году, и считается едва ли не безупречным психологическим инструментом. Остается только догадываться, до какого совершенства довел бы его создатель, проживи он чуть дольше.

Роршаху не была суждена прижизненная слава. Тираж «Психодиагностики» в 1200 экземпляров почти полностью пылился невостребованным на складе издательства, когда в апреле 1922 года Герман Роршах скоропостижно скончался от перитонита. Вместе с ним, по словам Блейлера, умерла надежда целого поколения швейцарских психиатров. Зато остался великолепный инструмент, по сей день символизирующий суть психологической науки — стремление проникнуть в неизведанные глубины душевного мира.

Сергей СТЕПАНОВ

| Журнал практической психологии и психоанализа |

|

|

|

| ||

| #4 декабрь 2002 г. |

|

|

преподаватель кафедры медицинской психологии и психотерапии Гродненского медицинского университета Введение

Среди различных тестовых методик тест чернильных пятен Роршаха имеет, вероятно, самую уникальную и драматическую историю становления. Возникнув как экспериментальная методика для дифференциальной диагностики шизофрении, затем заняв прочное лидирующее место среди проективных методов, а в 60-е годы, чуть было не подвергнувшись дискредитации, данный тест на сегодняшний день является одним из самых информативных методов объективной психологической диагностики. В настоящее время за рубежом тест Роршаха в подавляющем большинстве случаев используется в рамках Интегративной Системы Экснера (Exner Comprehensive System). Опираясь на данную систему, тест Роршаха становится мощной стандартизированной методикой получения разносторонней валидной информации о различных аспектах психической деятельности человека. К сожалению, большинству отечественных психологов тест Роршаха известен с позиций 40-летней давности. В отечественной психологии с 1974 года известно всего 6 работ, посвященных тесту Роршаха [2; 4; 5; 6; 8; 9]. Во всех этих работах тест Роршаха рассматривался и использовался преимущественно на основе эклектического подхода, включающего отдельные положения, заимствованные из различных подходов к этому тесту, которые были сформированы до 1960 г. Что касается современного подхода к тесту Роршаха на основе Интегративной Системы, то на него имеется лишь две ссылки общего плана в переводных работах [1; 10]. Исследовательских работ с использованием Интегративной Системы в отечественной психологии до 2001 года не обнаружено. Настоящая работа как раз и призвана восполнить существующий информационный пробел и познакомить российских психологов с результатами апробации варианта Интегративной Системы теста Роршаха, модифицированного нами для русскоязычного пространства..

Прежде чем перейти к освещению сущности интегративного подхода к тесту Роршаха, следует обратиться к некоторым историческим аспектам развития этого теста и интегративного подхода к нему. Это позволит понять то место, которое занимает Интегративная Система среди всех других подходов к тесту Роршаха.

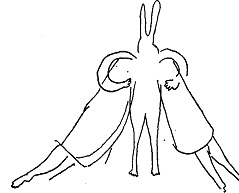

История создания методаСтимульный материал данного теста и основная концепция его использования были разработаны швейцарским психиатром Германом Роршахом в период 1911-21 г.г. [28]. Изначально Роршах не считал предложенный им метод психологическим тестом, так как использовал его преимущественно в дифференциальной диагностике шизофрении. Вместе с тем он заметил, что некоторые характеристики ответов испытуемых коррелируют с определенными поведенческими особенностями. Следует отметить, что чернильные пятна неопределенной формы использовались в клинике и до Роршаха. Обычно испытуемых просили называть те ассоциации, которые у них возникали при взгляде на такие пятна. При интерпретации результатов основной упор делался на анализе содержания ответов испытуемых. В отличие от своих предшественников, Роршах предложил совершенно новую концепцию использования чернильных пятен, которая и обусловила впоследствии уникальные диагностические возможности его теста. Концепция Роршаха заключалась в том, что он уделял основное внимание не ассоциативным процессам испытуемого, которые находили свое воплощение в содержании ответов. Основное внимание Роршах уделял процессам распознавания тех или иных обьектов при восприятии пятен. Именно проявления нарушений восприятия в ответах психически больных людей явились критериями дифференцирования их от ответов здоровых. Особенности восприятия испытуемого проявляли себя не столько в содержании ответа, сколько в формальных его характеристиках. Эти характеристики включали локализацию названного испытуемым объекта в пятне, а также те особенности самих пятен, которые выбирались испытуемым для формирования ответа. Роршаху принадлежит выделение таких особенностей пятен, как форма или контуры пятна, цвет пятна, а также их некоторые необычные особенности, которые побуждали испытуемых формировать ответы на основе узнавания в них движений человека [15].

Здесь необходимо отметить, что изготовленные Роршахом стимульные пятна, в отличие от других используемых в то время чернильных клякс, обладали некоторыми необычными свойствами. Дело в том, что пятна, которые использовал Роршах, не были полностью аморфными. Он специально сделал некоторые области пятен более определенными по контурам, чтобы они напоминали совершенно конкретные объекты. Роршах справедливо полагал, что если психически больные искаженно воспринимают хорошо знакомые объекты, то они также будут давать совершенно иные ответы при идентификации именно тех областей пятна, которые имели более определенные контуры. Данные особенности пятен впоследствии стали основой для теоретического концептуального обоснования психодиагностической природы теста Роршаха. К сожалению, Роршах не смог сам развить свои идеи, так как скоропостижно умер в 1922 году, через 7 месяцев после опубликования теста [15].

Формирование основных подходов к тесту РоршахаПосле смерти автора методики дальнейшее развитие тест Роршаха получил в США, где, начиная с 30-х годов, интерес к нему начал расти, и он стал приобретать популярность. Всего в США было сформировано 5 основных подходов к использованию теста Роршаха [15].

Первые два подхода были созданы С.Беком и М. Гертц, которые придерживались традиционного роршаховского взгляда на эту методику. Основное значение эти исследователи придавали стандартизации тестирования и сбору данных методом Роршаха [ 11; 17].

Следующий известный подход, предложенный Б. Клопфером, был основан на психоаналитической интерпретации формальных характеристик ответа испытуемого [18].

Еще одна система использования теста (система З.Пиотровского) была ориентирована на исследование методом Роршаха неврологических больных с органической патологией головного мозга [25].

Очередной психоаналитический подход к использованию теста Роршаха был разработан Д. Рапапортом. Его идеи относительно теста Роршаха были развиты Р.Шафером, который представил первую попытку интерпретации содержания ответов с точки зрения психодинамики личности испытуемого [29].

В Европе наиболее крупным ученым, работавшим с тестом Роршаха, был Э.Бохм [12]. К сожалению, в 70-е годы дальнейшее систематическое развитие Европейской школы по применению теста Роршаха практически прекратилось.

Влияние проективных тенденций на развитие теста РоршахаОписывая развитие и распространение теста Роршаха, нельзя не остановиться на том, какое влияние на данный метод оказала проективная психодиагностика. Как известно, в основе использования проективных тестов лежит так называемаяпроективная гипотеза. Эта гипотеза предполагает, что реакции испытуемого на малоструктурированный стимульный материал отражают его внутреннюю психологическую организацию, потребности, скрытые мотивы, чувства, конфликты и комплексы. Широкое распространение проективные тесты получили в клинической практике, так как малодифференцированный стимульный материал обладает высокой чувствительностью даже к скрытым психопатологическим особенностям [3; 7]. Недостатками проективных тестов являются недостаточное соответствие психометрическим требованиям, субьективизм интерпретации и частые ошибки иллюзорной корреляции показателей теста с психологическими характеристиками [33].

По данным анкетирования, проведенного в США в 70-80-х годах, тест Роршаха в разное время прочно занимал 1, 3 и 4 места в списке наиболее часто используемых проективных тестов. Об огромной популярности теста Роршаха как проективного теста говорит тот факт, что в 70-е годы он находился на первом месте по числу посвященных ему публикаций [15; 33]. Действительно, тест Роршаха, казалось бы, отвечает всем критериям проективного теста: неопределенность и неоднозначность стимульного материала, свободная инструкция и отсутствие ограничений на количество ответов [3; 7]. Однако изначально этот метод не был предназначен для проективной психодинамической диагностики. Подходы С. Бека и М. Гертц основывались на обьективных и психометрических позициях. В начале 60-х годов эти специалисты опубликовали свои нормативные данные, что было крайне полезным для объективной разработки этого теста [17]. К сожалению, их работы утонули в обильном потоке разноречивых публикаций того времени, посвященных тесту Роршаха. Противники данной методики, не принимая в расчет существование пяти основных подходов, часто использовали эти противоречивые публикации для дискредитации самого теста [15]. Современные разработки этого теста на основе Интегративной Системы показывают, что проективные возможности теста Роршаха составляют отнюдь не основную его диагностическую ценность [32].

Разногласия между основными подходами к тесту РоршахаВ 60-е и 70-е годы систематические исследования с использованием теста Роршаха стали стремительно сокращаться. Уменьшение исследований было связано с разногласиями во взглядах на природу теста и отсутствием единого подхода к его использованию [15]. Несмотря на то, что практически все подходы к использованию теста Роршаха к 1957 году были уже сформированы, никаких сравнительных исследований этих подходов в то время не проводилось. Таким образом, можно сказать, что в 60-70-е годы развитие теста зашло в тупик [15;33]. Лишь в 1961 году Д. Экснер, работавший в свое время под руководством С. Бека, впервые опубликовал свои сравнительные исследования систем Бека и Клопфера [14]. В течение семи лет Д. Экснер провел всесторонний анализ огромного количества разноречивой литературы, посвященной основным подходам к тесту. В результате было выяснено, что все подходы значительно разнятся между собой, причем различия распространяются на все аспекты использования теста. Разногласия касались даже пространственного расположения психолога и испытуемого и текста инструкции, не говоря уже о технике кодирования и интерпретации. Каждая система имела свой собственный набор символов для кодирования и свои собственные критерии оценки детерминант. Все подходы признавали наличие детерминанты формы, предложенной еще Роршахом, но каждый имел свои собственные критерии для оценки адекватности формы. Кодирование только одной детерминанты цвета насчитывало 16 символов, и даже если некоторые из символов совпадали в ряде подходов, то правила кодирования этих символов все равно резко отличались. Наиболее существенные разногласия касались светотеневых детерминант. Это было связано с тем, что светотеневые характеристики появились в пятнах только после их воспроизведения типографским способом, незадолго до смерти Роршаха. Поэтому он так и не успел их включить в свою концепцию.

Все системы, так или иначе, использовали при интерпретации оригинальные гипотезы Г. Роршаха, что при первом впечатлении вызывало иллюзию их общности. Однако на самом деле разногласия между подходами были настолько значительными, что существование одного и того же теста Роршаха было скорее мифом, чем реальностью. Совершенно очевидно, что в рамках каждого из основных подходов был создан полностью свой собственный вариант этого теста [15].

Формирование Интегративной СистемыВ 1968 году в США под руководством Д. Экснера был организован Исследовательский Центр "Rorschach Research Foundation". Он был создан для разрешения следующих вопросов: "Какой из подходов к тесту Роршаха отвечает максимальной эмпирической надежности?" и "Какой из подходов наиболее эффективен при использовании в клинике?". Первые исследования Центра касались выяснения того, какой из подходов и какие концепции чаще всего применялись на практике и в исследовательских работах. Результаты показали, что среди психологов-практиков большинство было обучено системе Клопфера, несколько меньше системе Бека и около 10% прошли обучение в других системах. Более 70% психологов использовали тест Роршаха на основе эклектического подхода, заимствуя те или иные положения из различных систем. Далее Центр провел систематическое изучение всей библиографии по тесту Роршаха, которая накопилась к 1970 году. А она насчитывала около 4000 статей и 29 монографий. Однако, несмотря на такое огромное количество публикаций, в литературе отсутствовало систематическое обсуждение значительного числа различных аспектов этого теста. Тем не менее, Центру удалось отобрать около 700 исследовательских работ, которые отличались методологической корректностью и тщательным анализом данных. Эти публикации составили информационную основу для оценки пяти основных подходов [15].

Наиболее важным проектом, осуществленным "Rorschach Research Foundation" под руководством Д. Экснера в течение первых 2 лет своего существования, был непосредственный сбор данных для прямого сравнения пяти известных систем. После проведения многочисленных сравнений собранных протоколов было сделано три главных вывода. Первый говорил о том, что различия в процедуре обследования действительно приводили к формированию пяти относительно различных групп протоколов. Второй вывод свидетельствовал о том, что каждый из 5 подходов включал коэффициенты, критерии кодирования и принципы интерпретации, которые не были основаны на эмпирических данных и не проверялись систематическими исследованиями. Третий вывод касался того, что каждая из систем также включала и совершенно обоснованные элементы. Полученные результаты в сочетании с данными литературы о том, что только 20% специалистов придерживались какого-либо одного подхода, побудили Центр изменить цель исследовательского проекта. Теперь главная цель состояла в том, чтобы отобрать все те элементы в каждой из 5 систем, которые могли иметь твердое эмпирическое подтверждение. Первые исследования были посвящены анализу наиболее фундаментальных аспектов тестирования: пространственного положения психолога и испытуемого, текста инструкции, процедуры ведения протокола и опроса, выбора символов для кодирования. Главная цель проекта состояла в стандартизации техники тестирования и обработки данных. После того как новый интегративный подход был в целом сформирован на эмпирической основе, все составные элементы были подвергнуты психометрическому анализу с подтверждением валидности, вычислением коэффициентов надежности и созданием нормативной базы.

В ходе этого анализа каждая интерпретационная шкала Интегративной Системы прошла строгую эмпирическую проверку на конструктную валидность [21]. Оценка внутренней согласованности и надежности воспроизведения результатов выявила, что значения коэффициентов надежности большинства шкал данной системы составляют 0,8 и выше [20; 22]. Нормативная база, на основе которой составлены нормативные диапазоны значений шкал, регулярно обновляется и состоит из 700 взрослых здоровых испытуемых и 1400 детей и подростков в возрасте 5 -16 лет. Первая версия новой системы вышла в 1974 году под названием "Интегративная Система" ("Comprehensive System") [15; 16; 33].

Таким образом, на основе Интегративной Системы метод, предложенный Германом Роршахом, из эксперимента превратился в психологический тест, отвечающий основным психометрическим требованиям. Однако, на этом развитие интегративного подхода не прекратилось.

В конце 70-х годов Центром были проведены исследования когнитивных процессов восприятия стимулов теста Роршаха во время латентной реакции, предшествующей вербализации ответа. Результаты этих исследований перевели Интегративную Систему на концептуальную основу и позволили обьяснить уникальные психодиагностические возможности теста Роршаха с точки зрения психологии проблемно-решающего поведения и распознавания образов [15].

В последние годы основное внимание в развитии Системы было направлено на отработку четких стратегий и алгоритмов интерпретации в соответствии с ключевыми переменными [33]. Эти разработки поднимают тест Роршаха на качественно новый, значительно более совершенный информационный уровень по сравнению с другими психологическими тестами.

Интегративная Система прошла успешную апробацию не только в США, но и в других странах (Испании, Финляндии, Перу, Франции, Бельгии, Японии и др.), с использованием интерпретативных диапазонов на основе составленной и постоянно обновляемой Экснером и его сотрудниками нормативной базы [19; 23; 24; 26; 27]. Успешность апробации данной системы в различных странах обусловлена тем, что переменные Интегративной Системы объективно отражают универсальные, не зависящие от культурных особенностей, формальные характеристики поведения человека [24; 30].

Концепция метода Роршаха на основе Интегративной СистемыКонцепция теста Роршаха в рамках Интегративной Системы позволяет использовать его для обнаружения достаточно тонких и глубоко скрытых нарушений в различных сферах психической деятельности [31; 32]. Данная концепция была разработана в результате изучения когнитивных механизмов формирования ответа испытуемого на стимульные карты [13; 15]. Долгое время об этих механизмах не было ничего достоверно известно. Автор метода Г. Роршах полагал, что ответы испытуемого обусловлены интеграцией впечатлений, возникших при восприятии стимулов, со следами памяти. Он считал, что люди различаются между собой по уровням идентификации стимулов в пятнах на основе энграмм памяти [28]. После смерти Роршаха механизмы формирования ответов у испытуемых практически не изучались. Долгое время природу ответов рассматривали на основе проективных психодинамических концепций.

Механизмы формирования ответа на стимульные карты были раскрыты в 70-е годы в процессе разработки Интегративной Системы. Исследования показали, что основное количество ответов формируется у испытуемого в течение так называемой латентной фазы, которая начинается после предъявления стимульной карты и предшествует первому ответу. Длительность латентной фазы (или времени реакции) составляет в среднем 30 секунд. Именно в течение этого времени осуществляются основные когнитивные операции по обработке информации, заключенной в пятне. Когнитивная обработка информации в период латентной реакции состоит из следующих основных этапов: сканирование стимульного поля - кодирование стимулов в образы - распознавание образов - классификация - попарное сравнение - отбор образов. Таким образом, было установлено, что окончательные ответы испытуемого на пятно являются результатом сложного процесса принятия решения о том, какие образы следует вербализировать, а какие нужно исключить как неприемлемые [13; 15].

Стимульные пятна Роршаха включают различные особенности, которые могут создавать трудности при кодировании и распознавании образов. Одни части пятна имеют более определенные, а другие - более двусмысленные контуры. Разнородный цвет и оттенки пятен "зашумливают" процесс распознавания и классификации образов [15]. Из сказанного следует, что каждая карта представляет собой проблемную ситуацию определенного уровня сложности, где требуется распознать образ в условиях разночастотных помех. Ответы испытуемого на карты представляют собой решения этих стимульных проблемных ситуаций. Известно, что любая проблемная ситуация обладает определенным уровнем личностной значимости для субъекта. Поэтому окончательно отобранные ответы для вербализации будут детерминированы как когнитивными, так и личностными особенностями испытуемого, которые у него обычно оказывают влияние на процесс принятия решения в проблемной ситуации. Знание того, как эти психологические особенности связаны с теми или иными параметрами ответа, позволяет на основании анализа структуры ответа выявить у испытуемого данные особенности. Соответствия между параметрами ответа и психологическими особенностями были установлены эмпирическим путем в результате многочисленных экспериментов и многократно подтверждались клинической практикой. Принимая во внимание, что условия стимульной ситуации теста Роршаха в значительной степени носят нагрузочный характер, они будут предъявлять повышенные требования к адекватной психической деятельности субьекта. Поэтому в ответах испытуемого может проявлять себя даже глубоко скрытая психическая патология, которая может обнаружить себя только при попадании данного испытуемого в достаточно сложную проблемную ситуацию [15; 32; 33].

Таким образом, стимульно-инструктивную ситуацию теста Роршаха можно квалифицировать для испытуемого как проблемную, процесс решения которой отражает как его текущее психическое состояние, так и стилевые психологические особенности, значимые для его психологической адаптации.

Техника исследования методом Роршаха на основе модифицированного варианта Интегративной СистемыТехника исследования методом Роршаха в рамках Интегративной Системы состоит из трех этапов: тестирования, обработки протокола и интерпретации результатов исследования.

Стимульный материал теста Роршаха включает 10 стандартных изображений, напоминающих симметричные чернильные кляксы. Из них пять изображений - одноцветные и пять изображений - многоцветные. Все стимульные карты пронумерованы римскими цифрами от I до X. Данный стимульный материал производится швейцарской фирмой "Verlag Hans Huber", являющейся официальным издателем стимульных пятен Роршаха.

Ниже представлено краткое описание основных этапов исследования тестом Роршаха на основе Интегративной Системы [15; 16; 33].

ТестированиеПеред началом тестирования испытуемому объясняется суть предстоящего исследования, которая заключается в том, что ему последовательно будут предъявляться изображения на стимульных картах, а он должен говорить, что он видит на каждой карте.

Далее испытуемый прослушивает инструкцию к исследованию, которая заключается в одном предложении: "Что это может быть?". Одновременно с инструкцией он получает карту I. После того, как испытуемый предоставит все ответы на первую карту, он самостоятельно берет следующую по счету карту, и так далее, до последней. Все ответы, комментарии и вопросы испытуемого в ходе тестирования дословно записываются. Когда испытуемый предоставит последний ответ на карту X, проводится процедура опроса. В ходе опроса уточняются: локализация каждого ответа, его содержание и те особенности пятна, которые явились основанием для формирования ответа.

Записи ответов испытуемого в процессе тестирования составляют протокол исследования. Основное внимание при проведении исследования обращается на получение валидного протокола. Валидный протокол - это протокол, насчитывающий не менее 14 ответов и содержащий полноценный и корректно собранный материал опроса, который будет использоваться на этапе обработки.

Обработка протоколаОбработка протокола тестирования включает процедуру кодирования ответов и расчеты показателей. Процедура кодирования представляет собой обозначение каждого ответа формулой, состоящей из нескольких категорий символов. Эти категории отражают характеристики ответа испытуемого, связанные со структурными особенностями стимульного пятна, на которое был предоставлен данный ответ. Каждая категория имеет свой набор символов для кодирования. Ряд категорий формализуется с использованием специальных таблиц, к которым относятся таблицы для определения обычных и необычных деталей, уровня формы и организационной активности ответа. Перечень основных категорий и их краткая характеристика приведены ниже в таблице 1.

Использование каждого символа требует строгого соблюдения специальных правил и алгоритмов кодирования. После того как все ответы будут закодированы соответствующими символами, формулы ответов переносятся в специальный бланк формализованного протокола. После формирования формализованного протокола проводятся расчеты. В ходе этой процедуры сначала суммируются все символы по каждой категории. Затем эти суммарные данные по специальным формулам пересчитываются в значения шкал, которые непосредственно подвергаются интерпретации. Эти шкалы представляют собой коэффициенты, проценты, производные и комплексные индексы, каждый из которых также имеет свой собственный символ для обозначения. Результаты расчетов заносятся в Структурную психограмму, которая состоит из трех разделов. В первом разделе под названием "Исходные данные" записываются суммарные значения символов из протокола.

Рассчитанные по специальным формулам значения интерпретационных шкал заносятся в нижний раздел "Коэффициенты, проценты и производные". Данный раздел психограммы имеет кластерную структуру, так как все интерпретационные шкалы Интегративной Системы сгруппированы в кластеры, описывающие основные сферы психической деятельности. В третьем разделе "Комплексные индексы" указываются оценки комплексных индексов, которые определяются на основе значений сразу нескольких шкал.

Интерпретация результатов исследованияИнтерпретация результатов обследования состоит из нескольких последовательных этапов.

Прежде всего, ввиду особой важности, оценивается значение шкалы "Суицидальная констелляция", которая показывает вероятность совершения суицида испытуемым.

Затем определяется, в какой последовательности будет интерпретироваться кластеры, содержащие шкалы теста. Последовательность интерпретации кластеров определяется для того, чтобы выявить наиболее значимые кластеры и упорядочить процесс интерпретации. В значимых кластерах сосредоточена ядерная информация о поведении испытуемого, которая составит основу для построения целостной картины психической деятельности субъекта. Первые три кластера в данной конкретной последовательности являются наиболее значимыми. Последовательность кластеров формируется исходя из значений так называемых ключевых шкал. Ключевая шкала имеется в каждом кластере и отражает наиболее важные с точки зрения влияния на эффективность адаптации психологические особенности. Для каждой ключевой шкалы заранее рассчитана своя последовательность кластеров, которая начинается с соответствующего этой шкале кластера. Ключевые шкалы ранжированы в порядке значимости и для каждой из них установлено свое пороговое значение. При подготовке последовательности, используя специальный алгоритм, производится оценка значений ключевых шкал в порядке их значимости. Выбирается последовательность кластеров, соответствующая наиболее значимой шкале, значение которой превышает пороговое.

После формирования кластерной последовательности начинается последовательная интерпретация шкал, входящих в состав кластеров. В каждом кластере шкалы интерпретируются в соответствии с определенной стратегией. Каждая шкала в составе данного кластера отражает определенную психологическую характеристику. Соотношение между значениями каждой шкалы и соответствующей ей поведенческой характеристикой были установлены эмпирически на основе многочисленных повторяющихся экспериментальных исследований. В результате этих исследований для каждой шкалы были выделены диапазоны значений, отражающие определенный уровень выраженности соответствующей психологической черты. Внутри данного диапазона все шкальные значения отражают один и тот же уровень выраженности соответствующей психологической характеристики. Каждая шкала включает диапазон нормальных значений, составленный на основе нормативных данных, и диапазоны, отражающие патопсихологические изменения. Диапазоны нормальных значения составлены на основе данных исследования 700 здоровых взрослых людей и 1400 детей и подростков. Патопсихологические диапазоны выведены на основе анализа данных исследования 1200 больных различными психическими расстройствами.

После того как будет проведена интерпретация всех шкал во всех кластерах, производится интеграция обнаруженных психологических характеристик в целостную картину, в которой выделяются наиболее важные особенности данного испытуемого и выстраиваются причинно-следственные взаимоотношения.

Психологическое содержание кластеров интегративной системыКак уже указывалось выше, все шкалы Интегративной Системы, предназначенные для интерпретации, распределены по кластерам, которые соответствуют основным сферам психической деятельности. Ниже проводится краткая характеристика психологического содержания этих кластеров.

Сфера стилевого поведения.В контексте Интегративной Системы стилевые особенности поведения испытуемого определяются как тот или иной стиль решения проблем, представляющий собой устойчивую конфигурацию когнитивно-эмоциональных стратегий взаимодействия с проблемной ситуацией. С помощью теста Роршаха можно выявить следующие стили: интроверсивный (мыслительный), экстратенсивный (эмоциональный), амбитентный (недифференцированный) и избегающий.

Когнитивная сфера психической деятельностиКогнитивная сфера психической деятельности представлена тремя кластерами, которые отражают три основных блока когнитивной обработки информации при встрече с проблемной ситуацией.

Кластер "Структурирование" Данный кластер содержит шкалы, которые характеризуют процессы структурирования информации при взаимодействии с проблемной ситуацией. Структурирование подразумевает упорядочивание новой информации, установление связей между различными аспектами ситуации и формирование образов на основе определения контуров стимулов. В этом кластере оцениваются следующие характеристики данной деятельности:

- стратегия распределения внимания;

- уровень организационной активности,

- мотивационные аспекты,

- адекватность организационной деятельности,

- параметры аналитико-синтетической деятельности, возможные проявления когнитивной дисфункции, а также влияние личностных и стилевых особенностей на процессы структурирования (обсессивных черт, чрезмерной вигильности (настороженности), склонности к избеганию проблем).

В этом кластере содержатся шкалы, описывающие процессы распознавания различных аспектов проблемной ситуации. Распознавание подразумевает процесс согласования нового образа с эталоном, хранящимся в долговременной памяти. Правильное распознавание и идентификация образа является основой адекватного отражения действительности. У большинства здоровых людей процессы распознавания информации соответствуют ситуационным требованиям и основаны на реальности. Если процессы распознавания и идентификации будут в большей степени испытывать внутренние субъективные влияния, это будет нарушать адекватное отражение действительности. В данном кластере оцениваются следующие характеристики процессов распознавания:

- уровень адекватности распознавания,

- склонность к игнорированию стимульного поля,

- уровень перцептивных искажений,

- уровень распознавания социальных условностей,

- соответствие восприятия общепринятым канонам (конвенциональность),

- уровень нонконформизма при распознавании действительности.

Концептуализация (смыслообразование) подразумевает образование значений и смыслов при восприятии реальности с последующей организацией их в значимый для субъекта контекст. Смыслообразование составляет основу понимания реальности и является основным компонентом отражения действительности. Данный процесс определяет формирование всех решений индивидуума и служит источником для развития произвольного поведения. Процессы концептуализации включают различные умственные процессы, связанные (главным образом) с мыслительной деятельностью и механизмами принятия решения. Шкалы данного кластера оценивают следующие психологические характеристики:

- концептуальная гибкость,

- уровень непроизвольной мыслительной деятельности и мотивационного напряжения,

- склонность к фантазированию при решении проблем,

- влияние негативных личностных особенностей (пессимизма, чрезмерной вигильности, обсессивности),

- уровень ясности мышления при принятии решения (когерентность, релевантность и логичность),

- адекватность смыслообразования.

Данный кластер содержит шкалы, характеризующие эмоциональную активность субъекта при взаимодействии с проблемной ситуацией. Шкалы этого кластера оценивают следующие психологические характеристики:

- склонность к депрессии,

- характер негативных переживаний (чувства беспомощности, вины, неудовлетворенности, одиночества; дисфория),

- наличие эмоционального дистресса,

- склонность к интернализации негативного аффекта,

- уровень реактивности по отношению к эмоциальным стимулам,

- склонность к чрезмерной интеллектуализации,

- склонность к отрицанию негативных эмоций и замене их положительными,

- уровень контроля над эмоциональной экспрессией,

- уровень сложности и комплексности переживаний,

- склонность к пароксизмальному возрастанию сложности переживаний,

- наличие амбивалентности переживаний (одновременное наличие как позитивных, так и негативных эмоций).

В данном кластере описываются особенности самовосприятия испытуемого, которые проявляют себя в процессе взаимодействия с проблемной ситуацией. Шкалы кластера оценивают следующие характеристики:

- влияние вигильных и обсессивных особенностей личности,

- уровень и характер самофокусирования,

- склонность к негативному самовосприятию,

- озабоченность состоянием соматического здоровья,

- уровень и характер саморефлексии и интроспекции,

- характер личной идентичности.

Данный кластер характеризует социальное поведение испытуемого в процессе взаимодействия с проблемной ситуацией. Шкалы кластера оценивают следующие социальные характеристики испытуемого:

- дефицит социальной зрелости,

- влияние чрезмерной вигильности,

- способность к установлению эмоционально близких отношений,

- склонность к оральной зависимости,

- уровень социального интереса,

- характер социальной перцепции,

- наличие трудностей проявления эмпатии,

- способности к сотрудничеству и ассертивности,

- склонность к социальной пассивности и избеганию ответственности,

- склонность к авторитарной защите,

- ситуационная адекватность социального поведения,

- склонность к социальной изоляции.

Контроль над поведением подразумевает сознательную способность субъекта организовывать свое поведение при решения проблемы в соответствии с ситуационными требованиями. От уровня поведенческого контроля непосредственно зависит степень толерантности к стрессу. Контроль над поведением является интегративной психологической характеристикой субъекта. На его уровень оказывают влияние следующие факторы:

- уровень развития ресурсов,

- уровень и характер фрустрирующих переживаний,

- дефицит социальной зрелости,

- воздействие ситуационного стресса,

- стилевые особенности поведения при решении проблем.

Шкалы данного кластера оценивают как непосредственный уровень контроля над поведением, так и все указанные выше факторы, оказывающие влияние на этот уровень.

Апробация теста Роршаха на основе Интегративной Системы в клинике невротических расстройствПроведенное нами исследование было посвящено оценке патопсихологических особенностей у больных с невротическими расстройствами при помощи теста Роршаха на основе Интегративной Системы.

Для осуществления поставленной цели нами были выбраны 2 категории невротических расстройств в соответствии с Международной классификацией поведенческих расстройств 10-го пересмотра (МКБ -10): тревожно-фобические расстройства (F 40) и расстройства адаптации (F 43.2).

Группа больных тревожно-фобическими расстройствами состояла из 28 мужчин и 20 женщин в возрасте 25- 40 лет. Длительность расстройства в данной группе составляла от 1 года до 2 лет. Клиническая картина тревожно-фобического расстройства включала:

- агорафобию с паническим расстройством (F 40.01) - 44 человека;

- специфические (изолированные) фобии (F40.2) - 4 человека.

Группа больных расстройством адаптации состояла из 30 женщин и 18 мужчин в возрасте 23-40 лет. Длительность расстройства составляла:

- до 6 месяцев - 38 человек;

- от 1 года до 2 лет - 10 человек.

Клиническая картина расстройства адаптации включала:

- пролонгированную депрессивную реакцию (F43.21) - 10 больных;

- другие эмоциональные нарушения (F43.23), среди которых доминировали раздражительность, чувство неудовлетворенности, подавленность, дисфория - 38 человек.

Контрольная группа здоровых испытуемых состояла из 46 человек в возрасте 25-45 лет. Среди них было 20 мужчин и 26 женщин.

Статистическая обработка включала следующие методы:

- методы группировки и кросстабуляции данных;

- точный метод Фишера, как метод проверки гипотезы о достоверности межгрупповых различий в частоте признака;

- кластерный анализ, как метод классификации данных.

Оценка показателей, полученных при исследовании тестом Роршаха здоровых испытуемых проводилась на основании определения частоты соответствия полученных результатов диапазонам нормальных значений по каждой шкале Интегративной Системы.

Анализ протоколов исследования здоровых испытуемых показал, что ни один из 46 протоколов здоровых лиц не был лишен негативных значений, выходящих за рамки нормальных диапазонов. Вместе с тем, частота нормальных шкальных значений в группе здоровых в целом преобладала в диапазоне частот 0,7 - 0,97 (р Результаты обследования тестом Роршаха больных невротическими расстройствами

Обследование тестом Роршаха невротических больных обнаружило нарушения психической деятельности во всех сферах психологического функционирования. Ключевые патопсихологические изменения у больных невротическими расстройствами обеих групп по данным обследования тестом Роршаха локализуются:

- в сфере поведенческого контроля и толерантности к стрессу,

- социальной сфере,

- сфере самовосприятия,

- эмоциональной сфере.

В результате проведенного исследования были определены как общие для обеих групп, так и специфические патопсихологические особенности каждой категории невротических расстройств.

Общимидля обеих групп невротических больных патопсихологическими изменениями, достоверно (p1.в сфере поведенческого контроля: сниженный контроль над поведением, высокий уровень фрустрации;

2.в социальной сфере: социальная незрелость, неадекватная социальная перцепция, негативизм;

3.в сфере самовосприятия: негативное самовосприятие и негативная интроспекция;

4.в эмоциональной сфере: чрезмерная склонность к интеллектуализации, сниженный эмоциональный контроль;

5.в когнитивной сфере: неэффективные когнитивные стратегии обработки информации, снижение конвенциональности восприятия и ясности мышления, пессимистическое мышление.

Группа больных тревожными расстройствамиотличается следующими патопсихологическими особенностями по данным исследования тестом Роршаха:

1.в сфере поведенческого контроля: ограниченные ресурсы (50%, р2.в социальной сфере: высокий уровень избегания эмоционально-близких отношений (75%, р3.в сфере самовосприятия: отсутствие способности к саморефлексии (50%, р4.в сфере стилевого поведения: неэффективный стиль решения проблем (67%, р5.в когнитивной сфере: упрощение уровня когнитивной активности (р

Группа больных расстройством адаптации по данным исследования тестом Роршаха отличается следующими патопсихологическими особенностями:

1.в социальной сфере: социальная пассивность (58%, р2.в сфере самовосприятия: нарциссизм (50%, р3.в эмоциональной сфере: состояние эмоционального дистресса, обусловленного чрезмерной перегрузкой негативными эмоциями (67%, р4.в когнитивной сфере: повышение уровня когнитивной активности (р

Перечисленные выше патопсихологические особенности, обнаруженные при исследовании тестом Роршаха, отражают системный характер нарушений психической деятельности у больных невротическими расстройствами.

Основные направления использования теста Роршаха на основе Интегративной Системы в клинической практикеИз представленных в настоящей работе данных следует, что тест Роршаха на основе Интегративной Системы представляет собой эффективный метод получения разносторонней значимой информации о поведении субъекта. В клинике невротических расстройств данный метод может использоваться для реализации ряда клинически важных и терапевтически значимых задач. Оценка характера результатов, полученных в настоящем исследовании с помощью теста Роршаха, дает возможность выделить следующие основные направления прикладного использования этого метода в клинике.

Психодиагностика личности.Использование теста Роршаха на основе Интегративной Системы позволяет получить достаточно объективную и валидную информацию, описывающую различные личностные аспекты пациента в рамках структурного подхода к личности. Полученная информация дает возможность глубже и полнее понять личность больного, выявить ее позитивные и негативные стороны.

Патопсихологическая оценка.Применение теста Роршаха на основе Интегративной Системы позволяет выявить системные патопсихологические изменения в основных сферах психической деятельности при различных психических и психосоматических расстройствах. Анализ данных обследования тестом Роршаха дает возможность осуществить следующие функции:

- оценить, как обнаруженные патопсихологические особенности влияют на эффективность адаптации пациента;

- установить иерархические взаимоотношения между обнаруженными в различных психологических сферах патопсихологическими признаками;

- определить ключевые сферы психической деятельности и наиболее важные патопсихологические изменения;

- произвести синдромальную оценку патопсихологических изменений и выявить специфические направления нарушений психической деятельности, характерные для данной формы расстройства;

- установить патогенетические взаимосвязи между патопсихологическими признаками и клиническими проявлениями и тем самым раскрыть психологический механизм развития психического расстройства у данного конкретного пациента.

Клиническая диагностика.Интегративная Система включает ряд шкал, оценка по которым дает возможность определить вероятность наличия у пациента различных психопатологических состояний, а также установить психологическую природу данной психопатологии. К данным шкалам в первую очередь относятся:

- депрессивный индекс,

- индекс копинг-дефицита,

- индекс чрезмерной вигильности,

- обсессивный индекс,

- перцепт-мыслительный индекс,

- шкала способности к установлению эмоционально-близких отношений,

- шкала эмоционального дистресса.

Указанные диагностические возможности теста Роршаха на основе Интегративной Системы позволяют использовать данные обследования этим тестом для проведения дифференциальной диагностики в клинике.

Формирование терапевтических отношений.Использование теста Роршаха на основе Интегративной Системы дает возможность выявить некоторые важные особенности пациента, которые следует учитывать при установлении с ним терапевтических отношений. К наиболее важным в этом смысле шкалам Интегративной Системы относятся шкалы негативизма, социальной пассивности, зависимости, уровня сотрудничества, уровня агрессии, социальной перцепции, нарушений эмпатии, ригидности решений, способности к установлению эмоционально-близких отношений.

Организация психотерапевтических и психокоррекционных мероприятий.Применение теста Роршаха на основе Интегративной Системе прежде всего способствует оптимизации и структурированию процесса психологического вмешательства. Мы рекомендуем использовать данный метод в процессе психотерапии и психокоррекции в следующих аспектах:

- планирование психотерапевтического вмешательства на основе идентификации неадаптивных и ресурсных поведенческих элементов;

- прогноз эффективности вмешательства;

- формирование терапевтического альянса;

- контроль терапевтических изменений в динамике;

- оценка эффективности вмешательства;

- формирование однородных групп пациентов на основе заданных психологических критериев, что дает возможность выработать дифференцированный подход при организации терапевтических и реабилитационных мероприятий в клинике.

Прогнозирование.Шкалы Интегративной Системы характеризуют устойчивые стилевые особенности поведения испытуемого. В связи с этим анализ данных обследования тестом Роршаха на основе Интегративной Системы дает возможность осуществлять прогнозирование эффективности поведения испытуемого в проблемной ситуации и его адаптационных реакций. Такое прогнозирование может быть полезным при решении экспертных вопросов, организации терапевтических и реабилитационных мероприятий в клинике.

Литература:1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. - Спб.:Питер, 2001.- 687 с.

2. Белый Б.И. Тест Роршаха: практика и теория /Под ред. Л.Н. Собчик.- СПб.: Дорваль, 1992. - 200 с.

3. Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию. - Киев: Ника-центр; Вист-С, 1997. - 128 с.

4. Бурлачук Л.Ф. Исследование личности в клинической психологии.- Киев: Вища шк., 1978. - 174 с.

5. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике.- Л.: Медицина, 1983. - 312 с.

6. Мельченко Н.И. Вариант адаптации теста Роршаха при сравнительном исследовании шизофрении / Куйбышев. мед. ин-т. - Куйбышев, 1990. - 19 с. - Деп. в НПО "Союзмедформ" 07.05.90.- № 19735 // МРЖ: XIV. Психиатрия. - 1990.- № 9. - с. 17.

7. Проективная психология / Пер. с англ. М. Будыниной, С. Лихацкой, Г. Миннигалиевой и др. Науч. ред. Р. Римская, И. Кириллов. - М.:Апрель-Пресс; ЭКСМО-Пресс, 2000.- 528 с.

8. Савенко Ю.С. Клинико-психологический анализ анксиозного синдрома // Журн. невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 1972. - вып. 11. - С. 1662.

9. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. - 176 с.

10. Тодд Дж., Богарт А.К. Основы клинической и консультативной психологии / Пер. с англ. - Спб.: Сова; М.:ЭКСМО-Пресс, 2001. - 768 с.

11. Beck S.J. Rorschach's Test: in 3 vol. - New York: Grune & Stratton, 1944 -1952. Vol. 1-3.

12. Bohm E. A textbook in Rorschach diagnosis. - New York: Grune & Stratton, 1958. - 457 p.

13. Exner J.E., Jr. Critical bits and the Rorschach response process // J. Pers. Asses. - 1996. - Vol. 67. - P. 478 - 494.

14. Exner J.E., Jr. The Rorschach systems. - New York: Grune & Stratton, 1969. - 324 p.

15. Exner J.E.,Jr. The Rorschach: A comprehensive system: in 3 vol. - New York: Wiley, 1991 - 1993. - vol 1: Basic foundations.- 3rd ed. - 1993. - 450 p.

16. Exner J.E.,Jr. The Rorschach: A comprehensive system: in 3 vol. - New York:Wiley, 1991 - 1993. - vol 2: Interpretation.- 2rd ed. - 1991. - 478 p.

17. Hertz M.R. Frequency tables for scoring Rorschach responses - 5th ed. - Cleveland: Case Western Reserve University Press, 1970. - 340 p.

18. Klopfer B., Kelley D. The Rorschach technique. - Yonkers, NY: World Book, 1942. - 397 p.

19. Mattlar C.E., Fried R. The Rorschach in Finland // Rorschachiana. - 1993. - № 18. - P. 105 - 125.

20. McDowell C., Acklin M.W. Standardizing procedures for calculating Rorschach interrater reliability: Conceptual and empirical foundations // J. Pers. Asses. - 1996. -Vol. 66. - P. 308 -320.

21. Meyer G.J. Construct validation of scales derived from the Rorschach method: A review of issues and introduction to the Rorschach rating Scale // J. Pers. Asses. - 1996. - Vol. 67. - P. 598 -628.

22. Meyer G.J. Assesing reliability: Critical correlations for a critical examination of the Rorschach comprehensive System // Psychol. Asses. - 1997. - № 9. - P. 480 - 489.

23. Ogawa T. Contemporary trends in Rorschach research in Japan // Roschachiana. - 1993. - № 18. - P. 93 -104.

24. Perceptual accuracy as measured by the Rorschach: are American norms applicable for cross-cultural assessment? S.C. Rodriguez, P. Ortiz, C.P. Canovas e.a. // Percept. Mot. Skills. - 1994. - Vol. 78. - P. 1287-1290.

25. Piotrowski Z. Perceptanalysis. - New York: Macmillan, 1957. - 560 p.

26. Quintana P.O., Campo V. The present status of the Rorschach test in Spain // Rorschachiana. - 1993. - № 18. - P. 26 -44.

27. Ramirez M. Rorschach's psychodiagnosis in Peru // Rorschachiana. - 1994. - № 19. - P. 146 -155.

28. Rorschach H. Psychodiagnostics: A diagnostic test based on perception. - Bern: Hans Huber, 1942. - 356 p.

29. Schafer R. Psychoanalytic interpretation in Rorschach testing. - New York: Grune & Stratton, 1954. - 489 p.

30. Vaz C.E. Anxiety, productiveness, performance, and culture in the Rorschachs of a multietnic group of adolescents // Rorschachiana. - 1995. - № 20. - P. 93 - 111.

31. Weiner I.B. Conceptual and empirical perspectives on the Rorschach assessment of psychopathology // J. Pers. Asses. - 1986. - Vol. 50. - P. 472 -479.

32. Weiner I.B. Current status of the Rorschach Inkblot Method // J. Pers. Asses. - 1997. - Vol. 68. - P. 5 - 19.

33. Weiner I.B. Principles of Rorschach interpretation. - Mahwah, New Jersey: LEA, 1998. - 426 p.