Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Школа № 17 г. Феодосия Республики Крым

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Работу выполнила

Удод Инна Валериевна

Учитель ИЗО и МХК

МБОУ школа № 17

Феодосия, 2014-2015 уч.год

Содержание

|

| Введение |

| 1 | Методика обучения восприятию и анализу картин |

| 2 | Работа с картиной |

| 3 | Вопросы, способствующие восприятию картины учащимися |

| 4 | Метод сравнительного анализа живописных произведений |

| 5 | Примеры детских работ по восприятию и анализу произведений изобразительного искусства |

|

| Заключение |

|

| Литература |

Введение.

Искусство – один из важнейших факторов формирования личности человека, расширяющих его представление об окружающем мире. Основа для формирования отношения человека к явлениям искусств, поэтому развитие навыков восприятия искусства становится одной из существенных задач художественного воспитания.

Целью изучения предмета истории искусств является полноценное освоение художественного образа. Формирование эстетического чувства, то есть, способность понимать главное в произведении искусства, различать средства выразительности, использованные художником для характеристики данного образа, а также соотносить содержание произведения с собственным жизненным опытом.

Во всех общеобразовательных школах России предмет «Мировая художественная культура» изучается в старшей школе по типовой программе. Детям в средней школе достаточно сложно усвоить и в дальнейшем использовать материал по искусству. Во время внеклассных бесед с учащимися выяснилось, что большинство из них относится к изучению «истории изобразительного искусства» поверхностно, так как не понимают смысла и необходимости в изучении данного предмета. По их словам, они не собираются становиться художниками и тем более знать историю искусств. Такой подход к предмету делает рассматривание картин формальным, условным процессом, поэтому учащиеся, говоря о произведениях искусства, не могут грамотно, образно излагать свои мысли. Что бы научить детей говорить живым, образным языком, надо, прежде всего, научить их смотреть, наблюдать.

Если предложить ребенку описать лес, реку, улицу которые они видят, ребенок не сумеет этого сделать, он растеряется в массе деталей, не сумеет выделить существенное, типичное. И вот картины могут помочь обучить его смотреть. Кроме того непонимание значения истории искусств, мешает развитию творческого потенциала учащихся.

Основная задача при проведении бесед по картине заключается в том, чтобы научить школьника видеть и воспринимать произведение искусства в единстве содержания и формы. При этом, чем глубже будет проникновение учащихся в сущность живописного полотна, в его идеи и образы, тем станут богаче их собственные мысли и чувства.

Недооценка преподавателем силы воздействия художественного образа на ум и чувства учащихся сводит огромную роль, которую призвана играть картина, до роли обычного наглядного пособия. В этом случае не решаются полностью задачи развития мышления и речи в их взаимосвязи, а также эстетическое воспитание и творческие способности.

А. А. Люблинская считает, что восприятию картины ребенка надо учить, постепенно подводя его к пониманию того, что на ней изображено. Это требует узнавания отдельных предметов (люди, животные); выделяя позы и места положения каждой фигуры в общем плане картины; установления связей между основными персонажами; выделение деталей: освещение, фон, выражения лиц людей.

С. Л. Рубинштейн, Г. Т. Овсепян, изучавшие вопросы восприятия картины, считают, что характер ответов детей по ее содержанию зависит от ряда факторов. Прежде всего, от содержания картины, близости и доступности ее сюжета, от опыта детей, от их умения рассматривать рисунок.

Цель моей работы: Развитие нравственно-эстетических качеств личности посредством восприятия произведений изобразительного искусства.

Задачи:

- Развить интерес учащихся к истории изобразительного искусства.

- Сформировать навыки работы с произведениями искусства.

- Научить школьников видеть и воспринимать произведение искусства в единстве содержания и формы.

- Развитие мышления и речи в их взаимосвязи, а также эстетическое воспитание и творческие способности.

1. Методика обучения восприятию и анализу картин

Методом обучения называют способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, деятельности, направленной на решение задач образования, воспитания и развития в процессе обучения.

Методы, которые используются при ознакомлении школьников с живописью, делятся на словесные, наглядные и практические.

Словесные методы.

1. Вопросы:

а) на содержание картины;

б) на выделение настроения;

в) на выделение выразительных средств.

В целом вопросы побуждают ребенка всматриваться в картину, видеть ее детали, но не терять при этом целостного ощущения художественного произведения.

2. Беседа:

а) как вступление к занятию;

б) беседа по картине;

в) итоговая беседа.

В целом метод беседы направлен на развитие умения учащихся выразить свою мысль, на то, чтобы в беседе (рассказе педагога) ребенок мог получить речевые образцы для этого.

3. Рассказ учителя.

Наглядные:

- экскурсии;

- рассматривание репродукций, альбомов;

- сравнение (иллюстраций по настроению, средствам выразительности).

Практические:

- выполнение письменных работ по картине;

- подготовка докладов, рефератов;

- выполнение практических работ направленно на развитие умений самостоятельной работы по заданной теме, развитие самостоятельного изложения материала в устной и письменной форме.

На уроках изобразительного искусства целесообразно сочетать разные методы работы с произведениями искусства, делая упор на тот или иной метод учитывая подготовленность учащихся.

В данной работе рассматриваются два способа:

- вопросы, способствующие восприятию картины;

- сравнительный анализ живописных произведений.

2. Работа с картиной

Работа с картиной предполагает несколько направлений:

1) Знание основ изобразительной грамоты.

С основами изобразительной грамоты учащиеся знакомятся на всех уроках изобразительного искусства: живопись, рисунок, композиция, скульптура, история искусства, на протяжении всех годов обучения. На уроках подробно знакомятся со средствами выразительности видов искусства, жанрами. Учащимся прививаются навыки использования терминологии искусства: тень, полутень, контраст, рефлекс, проводя словарную работу в лексику учеников, вводятся термины по искусствоведению. Большое значение отводиться изучению законов композиции.

2) Материалы о жизни, творчестве художника.

Подготовка учащихся к активному восприятию картины чаще всего осуществляется в процессе беседы. Содержанием беседы обычно являются сведения о художнике, история создания картины. Прослеживая жизнь художника, целесообразно остановиться на таких эпизодах, которые повлияли на формирование его убеждений, дали направление его творчеству.

Формы сообщения сведений о жизни и творчестве художника разнообразны: рассказ учителя, научный фильм, иногда выступления с сообщениями поручаются учащимся.

3) Использование дополнительной информации.

Восприятию картины способствует обращение к литературным произведениям, тематика которых близка содержанию картины. Использование литературных произведений подготавливает почву для более глубокого восприятия и осмысления детьми живописного полотна знакомства с сюжетом мифа.

Огромное значение для понимания сюжета картины играет историческая ситуация в изучаемой стране, в конкретный временной отрезок, стилистические особенности искусства.

4) Рассматривание картины.

Умение рассматривать картину – одно из необходимых условий развития восприятия, наблюдательности. В процессе рассматривания картины человек видит в первую очередь то, что созвучно ему, его мыслям и чувствам. Ученик, рассматривая картину, обращает внимание на то, что его волнует, занимает, что является для него новым, неожиданным. В этот момент определяется отношение учащихся к картине, формируется его индивидуальное понимание художественного образа.

5) Анализ живописного полотна.

Цель анализа картины углубить первоначальное восприятие, помочь учащимся понять образный язык искусства.

На первых этапах анализ произведения проводиться в процессе беседы или рассказа учителя постепенно учащиеся проводят анализ самостоятельно. Беседа помогает детям тоньше, глубже увидеть, почувствовать и осмыслить произведение искусства.

3. Вопросы способствующие восприятию картины учащимися.

Для правильного и глубокого восприятия детьми картины большое значение имеют вопросы учителя, их содержание, целенаправленность характер, последовательность, точность и ясность формулировок.

С помощью правильно поставленных вопросов учитель должен помочь учащимся направить восприятие по пути анализа, помочь увидеть картину, понять в единстве содержание и средства выразительности.

Логика построения и последовательности вопросов должна учитывать, прежде всего, эмоциональную сторону живописного полотна. «Искусство обращается, прежде всего, и раньше всего к сфере наших чувств… поэтому в восприятии и анализе произведений живописи нужно идти не от сюжета, а от первого эмоционального толчка, вызванного зрительным впечатлением» (Е. Ковтун). Поэтому важно не упустить первого впечатления, свежести восприятия, сразу же выявить и определить эмоциональное отношение учащихся к картине. С этой целью можно предложить вопросы: какое настроение, создается у вас при взгляде на картину? или какое впечатление производит на вас картина?

Помогая детям в работе с картиной учитель, должен использовать их знания по изобразительной грамоте. Для учащихся начинающих изучение истории искусств, важным фактором является выбор репродукций. В исследовании Н. М. Зубаревой по эстетическому воспитанию детей средствами изобразительного искусства, поставлены вопросы: каковы возможности картин, в частности, таких жанров, как натюрморт и пейзаж. По данным исследователей, при восприятии живописи разных жанров дети больше предпочитают картину бытового жанра и меньше натюрморт и пейзаж. Сюжетная картина привлекает детей интересным, увлекательным содержанием. При этом они, как правило, не обращают внимания на эстетические стороны картины. Натюрморты и особенно пейзажная живопись вызывают интерес у ребёнка изображением предметов, явлений природы, цветовыми сочетаниями, колоритом. В картинах бытового жанра детей привлекают различные темы: спорт, праздники, труд людей, образы животных.

В процессе беседы об искусстве учащиеся изучают жанры, виды изобразительного искусства, средства выразительности, в связи с этим при работе с картиной уместны вопросы об изобразительных средствах, например:

- К какому жанру можно отнести произведение?

- Какой цвет преобладает?

- С помощью, каких средств художник создает впечатление солнечного дня (пасмурного дня)?

Говоря о композиции можно задать вопросы:

- Где в картине главное действующее лицо?

- Кто в картине является главным персонажем? Как это показал художник?

- Кого из персонажей выделяет художник?

- Что находиться на первом, втором плане картины?

Такие «…детализирующие вопросы помогают учащимся, более всесторонне, рассмотреть наблюдаемые объекты, выделить в них наиболее существенные и характерные особенности» (И. П. Товпинец).

В дальнейшем вопросы усложняются, можно сказать, что с этого момента учащиеся переходят к анализу произведения, чему способствуют вопросы, например:

- Что можно сказать о композиции картины?

- В чем особенности композиционного решения картины?

- Что называется колоритом?

- Каков общий колорит картины?

- Какие краски использовал художник, чтобы подчеркнуть настроение.

- Как показал художник наступление вены (осени, зимы и так далее)

- Какими живописными средствами художник выделил центральный образ?

Такие вопросы, требующие обобщения способствуют развитию у учащихся самостоятельного подхода к наблюдению. Направленные на вдумчивое, углубленное рассмотрение картины, они возбуждают интерес детей к произведению искусства.

В старших классах работа над картиной подразумевает исследование, возможны вопросы:

- О чем говорит композиция картины?

- Какую роль в раскрытии замысла картины играет композиция?

- Какое значение имеет колорит и цвет в раскрытии замысла картины?

- Насколько соответствует цветовое решение картины ее идейному содержанию?

- Колорит картины его воздействие на зрителя?

- Что, по Вашему мнению, автор «хотел сказать» этой картиной? Какова ее главная мысль, «зачем» он ее написал?

- Что сделал автор для того, чтобы мы поняли его замысел? Какими средствами он этого достиг?

Такие вопросы аналитико-синтетического характера поднимают культуру образного мышления, подводят учащихся к сознательным выводам и обобщениям о значении изобразительных средств, в раскрытии замысла художника, развивают самостоятельность суждений в оценке художественного произведения.

4. Метод сравнительного анализа живописных произведений.

«Аналитические исследования в области живописи, привели Вельфлина к определению пяти пар контрастных понятий: линейное и живописное, плоскостное и глубинное, замкнутая и открытая форма, множественность и единство и наконец, абсолютная и относительная ясность. Применив их в описании двух противоположных художественных принципов – искусства Возрождения и искусства барокко, он отработал механизм сравнительного анализа художественных произведений» (Э. Панфорский «Опыты иконологии» 1939 г.).

Метод сравнения является эффективным при обучении детей восприятию живописного произведения. Этот способ работы разнообразен, сравнения могут проводиться по разным показателям. Прием сравнения вводиться постепенно в процессе восприятия живописи, он может проводиться с целью выявления общих черт или выявления различий.

Применяя метод сравнения, учитель должен четко продумывать задачи и цели сравнения, учитывать подготовленность учащихся в области изобразительной грамоты, подготовленности по предмету история искусств.

Для начала можно сравнивать две картины разных художников на одну тему, но разных с контрастным настроением; можно сравнивать картины одного художника, но разного колористического решения, постепенно элементы для сравнения добавляются: стиль, почерк художника, композиционное решение, способы раскрытия идейного содержания и так далее.

В отечественной методике сложились устойчивые традиции сопоставления бытовых картин с литературными произведениями по тематическому принципу, когда полотна художников соотносятся с темой, идейной направленностью произведений писателей, когда сравниваются общность сюжетов и близость судеб героев холстов живописцев и литературных произведений. Сопоставление произведения Некрасова «Мороз – красный нос» с работами В. Перова «Тройка», Максимова «Больной муж». Сопоставляя работы В. Васнецова и русских былин, сказок, с работой П. Федотова «Завтрак аристократа» можно найти героев произведения Гоголя «Ревизор».

Так же метод сравнения применяется при изучении портретного жанра в творчестве художников. Сравнивая портреты одного и того же человека открывается разное видение личности портретируемого для разных художников (Портрет А. Пушкина в творчестве Кипренского и Тропинина, портрет Сарры Сиддонс в творчестве Д. Рейнолдса и Т. Гейнсборо).

Задания по анализу произведения и выполнению сравнительного анализа могут проводиться в разных формах - в устной и письменной форме, как в процессе урока, так и в качестве домашней самостоятельной работы, возможно проведение урока в игровой форме («найди отличие», «экскурсия», так далее).

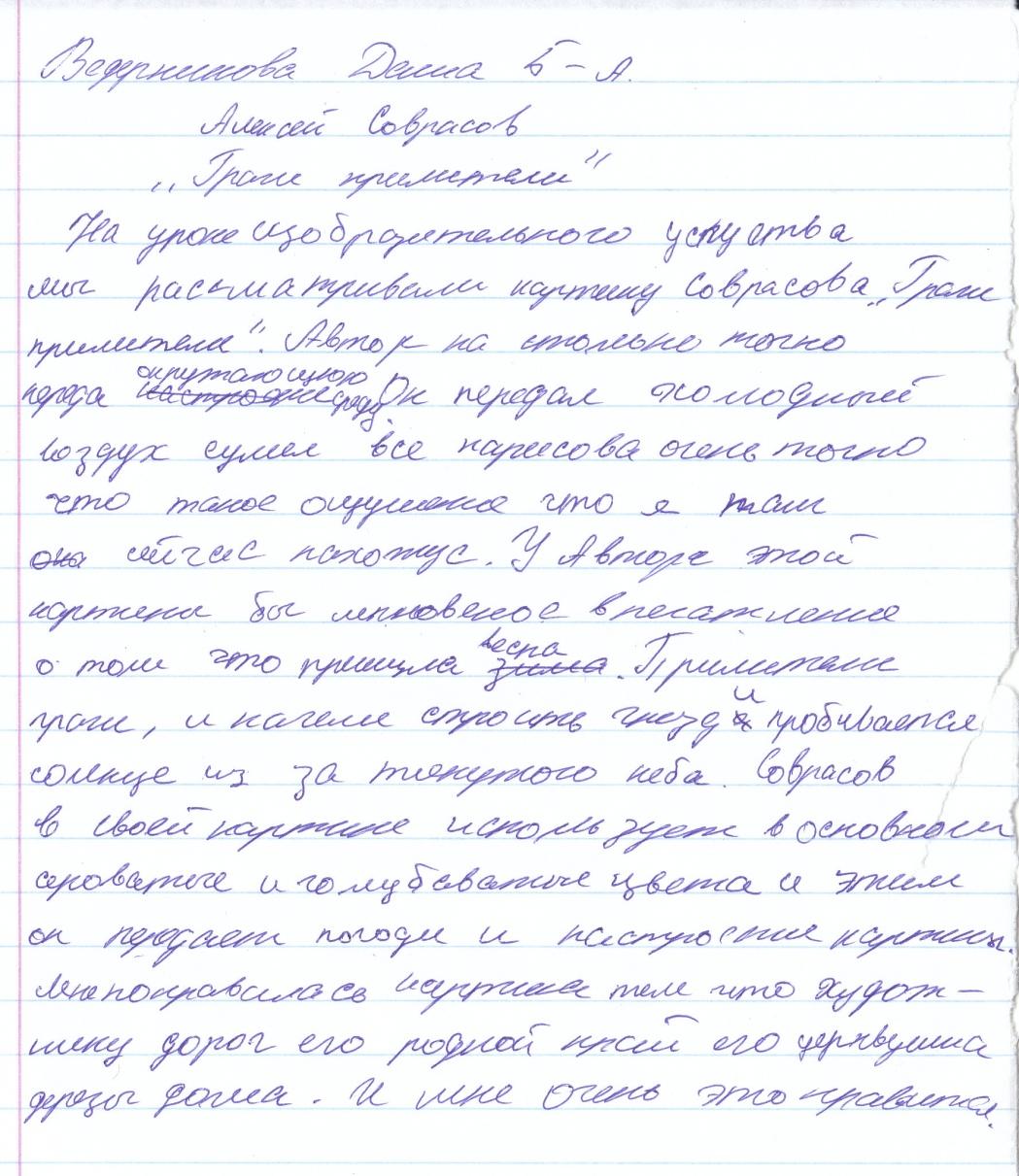

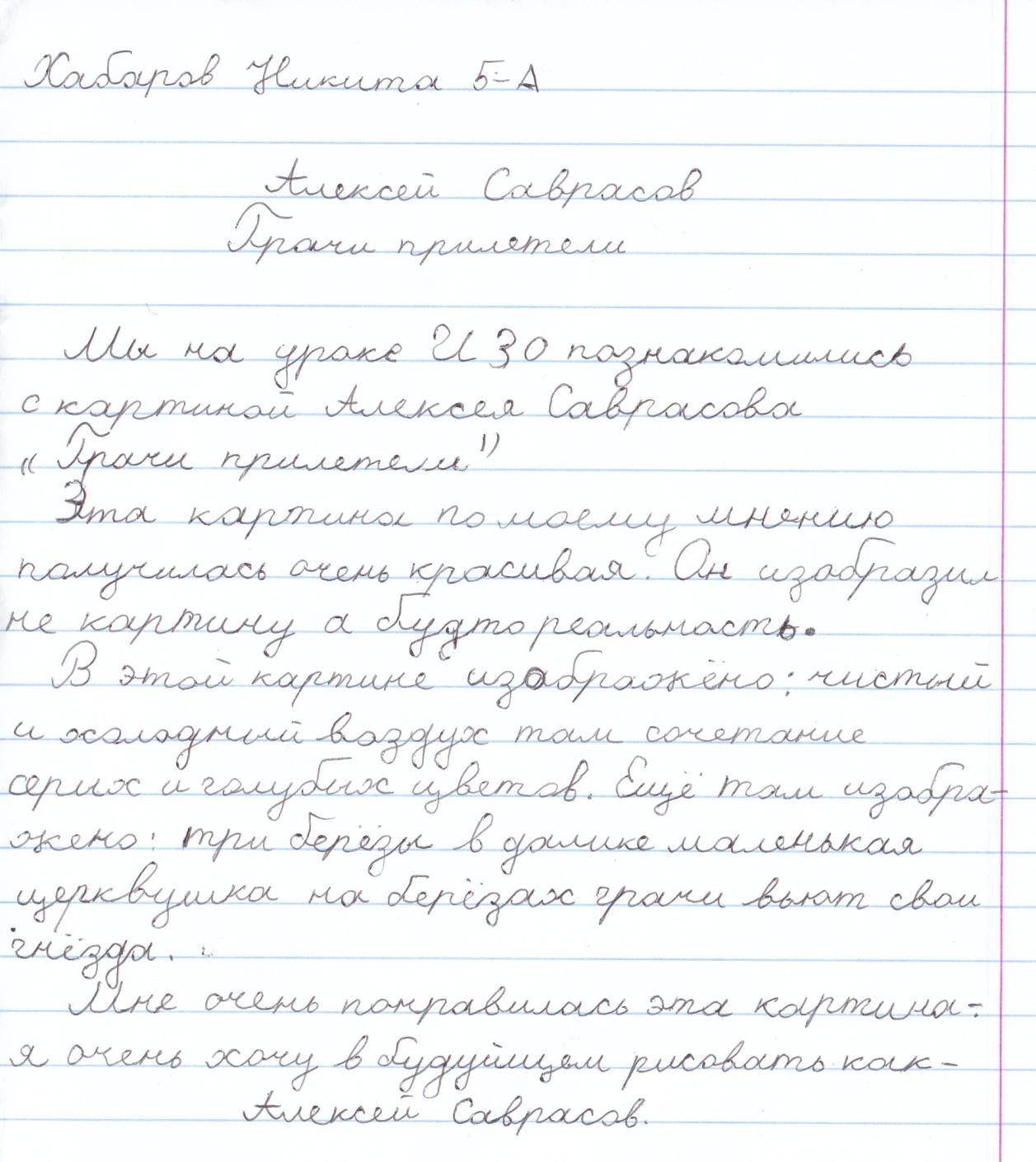

5. Примеры детских работ по восприятию и анализу живописных произведений.

Урок изобразительного искусства

5 класс.

Дети рассматривают картину А. К. Саврасова «Грачи прилетели».

Чтобы проконтролировать их восприятие, углубить его, проводим беседу:

- Какое время года здесь изображено?

- Здесь показана весна. Снега уже нет на крышах домов, на колокольне. А тот, что есть, рыхлый, оседает. Кругом лужи. Виден разлив реки. Это ранняя весна.

- Молодцы! Что на картине говорит об этом?

- Еще много снега, голые деревья, холодный воздух. Мало солнца. Грачи прилетели недавно, начали вить гнезда.

- Ребята, эта картина очень маленькая по размеру. Но всмотритесь: мы видим на ней березы, церквушку, домики, птиц, разливается озеро. Так много передать А. К. Саврасов смог потому, что умел построить картину: линия горизонта делит ее на две равные части, чем создает впечатление дали. На переднем плане – уходящие ввысь березки. Они как бы вытягивают пейзаж. Так художник передает и глубину, и высоту. Какие цвета преобладают на картине?

- Здесь преобладают сероватые, голубоватые цвета.

- Чем это объяснить? Что дают эти цвета?

- Мы как будто ощущаем воздух, он холодноватый, чистый.

- Правильно! Большое мастерство, с каким художник распределил предметы на картине, написал воздух, - все это помогает поверить в правдивость картины. Так и хочется дотронуться до березки, свей грудью вдохнуть свежий весенний воздух. И чем больше мы смотрим на картину, внимательно смотрим… Картина начинает оживать в нашем воображении. Присмотритесь к грачам…

- Грачи кричат. Они строят гнезда.

- Дети, как художнику удалось передать крик грачей?

- Они двигаются, их крылья распластаны. У всех у них разные позы: несет сучек, летит к гнезду, наводит в гнезде порядок. Они очень хлопочут, беспокоятся.

Подвожу итог:

- В этой картине все живет: тянутся к солнцу березки, набухают почки, чернеет и оседает снег, разливается река, устраиваются грачи, топится в домике печка, струится сизый дымок, движутся облака, солнце окрашивает в розовый цвет колокольню. Чувствуя пробуждение жизни, мы понимаем, что это весна. Так написать может лишь человек, который любит весну, радуется ей.

Ребята, на переднем плане березка, корявая, изогнутая. В другом конце картины – несколько стройных березок. Зачем поместил это кривое дерево художник?

- Так бывает в природе, и корявая березка тянется к солнцу, на ней грачи вьют гнезда, она радуется весне.

- Да, художнику все дорого на родной земле: и покосившаяся церквушка, и корявая береза. Это его родина. Написав такой пейзаж, он будто зовет нас посмотреть вокруг, и в том, что нас окружает, увидеть красоту. Ведь похожие пейзажи есть везде.

Постижение образной сути искусства должно быть положено в основу всей работы как при восприятии и анализе картин, так и при обучении детей рисованию. Работа проводится в двух направлениях. Во-первых, ознакомить с художественными средствами живописи: композиция, рисунок, линия, свет, цвет. Во-вторых, организовать непосредственное восприятие произведений так, чтобы их образная система стала доступной школьнику. Главное – активизировать воображение учащихся. Ведь нужно «оживить», наполнить движением изображенные детали. Воспитание художественного восприятия – это, прежде всего, развитие и совершенствование воссоздающего воображения. Восприятие живописи сразу дает наглядную картину. Однако часто это еще не целостный образ, поэтому некоторые дети передают его словами в виде перечисления отдельных увиденных предметов, деталей. Необходимо оживить это статическое изображение, развернуть его в сознании в картину действительности, существующую во времени. Важно научить школьников делать наиболее существенные элементы живописного полотна опорными точками для размышлений, устанавливать связи между ними, дорисовывать их в воображении.

Заключение.

Таким образом, восприятие художественного произведения – сложный психический процесс. Оно предполагает способность узнать, понять изображенное; но это только познавательный акт. Необходимым условием художественного восприятия является эмоциональная окрашенность воспринятого, выражение отношения к нему. Оценочные суждения детей свидетельствуют об умении не только почувствовать красивое, но и оценить.

В процессе работы по восприятию произведений живописи выявилось определенное влияния занятий на формирование и развитие словарного запаса детей, связной речи, умения формулировать и доказывать свое мнение, образности речи, использования различных эпитетов, сравнения; умение вести диалог, слышать и понимать вопросы.

Формы занятий над анализом могут быть различными. Это и отдельные вопросы на рядовом уроке, приучающие детей чувствовать себя кем-то, представлять себе что-то; погружать себя в ту или иную среду. Это также вопросы на сопоставление и сравнение. Это упражнения на внимание (что видите?). Это простые логические построения по поводу конкретного произведения.

Знакомство со стилями искусства, законами композиции, средствами выразительности, которыми пользовались мастера живописи для передачи идейного содержания картины, эмоционального настроя, расширяет их творческий потенциал, помогает учащимся при работе на уроках живописи, композиции.

Приобретая знания, по предмету изобразительного искусства, навыки работы с картиной, выражать свое отношение к произведениям искусства, умение использовать знания и навыки в практической работе, все это, способствует повышению интереса к предмету, заинтересованности к дальнейшему изучению истории искусства.

Литература.

1. Алпатов М. Немеркнущее наследие: Кн. для учителя. М., Просвещение, 1990 - 303с.

2. Горчак А. Н. Картина как средство развития речи. Пособие для учителя. «просвещение» М., 1965 – 139с.

3. Рябов В. Ф. Человек творит искусство: научно - художественная книга. Л., Дет. лит., 1981 – 160с.

4. Цветкова Н. Л. Анализ произведений изобразительного искусства: методические рекомендации. – Анжеро – Судженск: ГОУ СПО Анжеро – Судженский педагогический колледж, 2009г.

13