В наше время система школьного образования подчинена глобальной задаче - интеллектуальному развитию личности. Постоянно увеличивающийся поток информации требует особого внимания к развитию мыслительных способностей детей на основе любознательности и интереса в процессе познания. Именно сегодня возрастают требования к развитию творческой личности, которая должна обладать гибким продуктивным и творческим мышлением, развитым активным воображением для того, чтобы решать сложнейшие задачи, выдвигаемые жизнью.

Многие десятилетия усилия методистов в соответствии с традициями отечественных образовательных программ и учебников были главным образом направлены на разработку методических подходов к решению конвергентных задач.

Однако жизнь, как известно, ставит перед человеком дивергентные задачи, т. е. имеющие много вариантов правильных ответов и соответственно различные варианты решений.

Почему проблема развития дивергентного мышления актуальна? Дивергирование определяет развитые навыки планирования, прогнозирования, которые обеспечивают настойчивость в достижении цели. Ярко выраженный интерес к проблемам любого рода развивает способность конструктивного овладения понятиями, позволяет учащимся демонстрировать понимание сложных причинно-следственных связей и отношений.

Дивергентным в психологии называют альтернативное мышление, отступающее от логики. Дивергентная задача - это задача, имеющая много правильных ответов. Именно этот вид мышления квалифицируется как творческий. Он связан с воображением, и служит средством порождения большого количества разнообразных оригинальных идей. Под задачами дивергентного типа понимаются задания по любой предметной направленности. Заметим, что с такими задачами, когда условие одно, а правильных ответов много, чаще всего и сталкивается человек в практической деятельности: «Кем быть? За кого голосовать? Какого выбрать друга?», для решения которых требуется осознанный поиск нескольких способов решений, а, следовательно, и выбор нескольких правильных ответов. Именно мышление в различных направлениях (дивергентное мышление) ученые считают основой творчества. Учитывая это педагогам необходимо выбирать и разрабатывать адекватные средства формирования творческого мышления, т.к. прежние не отвечают образовательной парадигме нового тысячелетия.

Как известно, конвергентное мышление - это последовательное, логическое, однонаправленное мышление

Как отмечает А. И.Савенков, «этот тип мышления считается более простым по сравнению с творческим, но от того важность его при формировании обучаемости ребенка не уменьшается. Формируемые в ходе решения данных задач интеллектуальные умения имеют общий, универсальный характер».

Конвергентные задачи в процессе развития мышления ребенка играют такую же роль, какую играют простые задачи при формировании общего умения решать задачи.

Обычно в школе рассматриваются конвергентные задачи, т. е. имеющие вполне определенное условие, строгий алгоритм решения и единственно верный ответ, которые рассчитаны на развитие главным образом конвергентного мышления.

У детей необходимо развивать оба вида мышления. Сталкиваясь с проблемой даже на бытовом уровне, человек с дивергентным мышлением исходит из принципиального допущения, что вариантов решений может быть несколько. Для человека с конвергентным мышлением любая задача будет конвергентной. Недаром для таких людей на дверях магазина иногда пишут объявления: «Не удается открыть? Попробуй потянуть на себя».

для того чтобы ученик мог самостоятельно осуществлять исследовательскую деятельность, он должен уметь:

– описывать предмет исследования, выделяя в нем как можно больше деталей;

– видеть несоответствия (элементов между собой, элементов и реалий жизненного опыта ученика или его знаний) и задавать вопросы, фиксирующие это несоответствие;

– давать свои интерпретации, выдвигать гипотезы, объясняющие эти несоответствия;

Далее я попытаюсь изложить методы, приемы и способы обучения осуществлять исследовательскую деятельность, Предметом исследования являлись изображения (фотографии, картины). Задача: во-первых, научить детей различать факты и их интерпретации, во-вторых, научить описывать предмет исследования, ничего в нем не упуская.

Ребенок в 4 классе не может «удержать» такие сложные для него категории, как «факт» и «интерпретация», «гипотеза», поэтому был придуман следующий методический ход:

сначала вместо данных категорий детям вводились категории «видимое» («очевидное») и «невидимое» (то, что мы непосредственно не видим, но о чем можем догадаться).

В качестве тренировочных заданий предполагались следующие: детям выдавалась репродукция картины и распечатанный «ответ неизвестного ученика», который описывал эту картину. В этом ответе детям нужно было подчеркнуть разными цветами: в каких предложениях описывается «видимое», в каких – «невидимое».

В качестве тренировочных заданий предполагались следующие: детям выдавалась репродукция картины и распечатанный «ответ неизвестного ученика», который описывал эту картину. В этом ответе детям нужно было подчеркнуть разными цветами: в каких предложениях описывается «видимое», в каких – «невидимое».

1. Мальчик стоит с грустным лицом.

2. Мальчик получил плохую оценку в школе, и поэтому он очень расстроен.

3. Из портфеля мальчика торчат коньки, потому что он был на катке.

4. Маленький мальчик сидит на велосипеде. Возможно, что ему совсем недавно его подарили.

5. На подоконнике стоит цветочный горшок.

6. Собака очень любит мальчика с портфелем.

7. Женщина, которая сидит у стола, – мама мальчиков. Она очень огорчена тем, что ее старший сын получил плохую оценку.

8. На женщине, которая сидит у стола, надет фартук. Наверное, она только что готовила обед.

9. Мальчик, который стоит на переднем плане, очень неаккуратный, так как у него портфель потрепанный, перевязан веревкой, а не застегнут на замок.

10. Девочка на заднем плане – старшая сестра мальчика с портфелем. Она смотрит на него с осуждением, потому что сама она хорошо учится, старается не огорчать маму.

11. Мальчик с портфелем не гладит собаку, а просто обреченно стоит, ожидая «приговора», а внутри его мучает совесть.

12. Это довольно бедная семья.

После таких упражнений дети стали лучше формулировать свои гипотезы, более четко связывая их с деталями изображения, которое они описывали, и значительно лучше различать факты и их интерпретации (гипотезы, мнения).

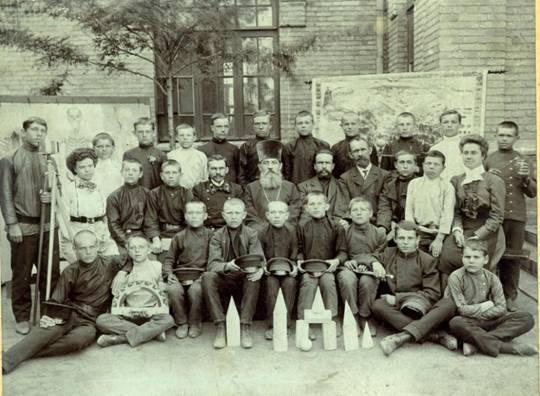

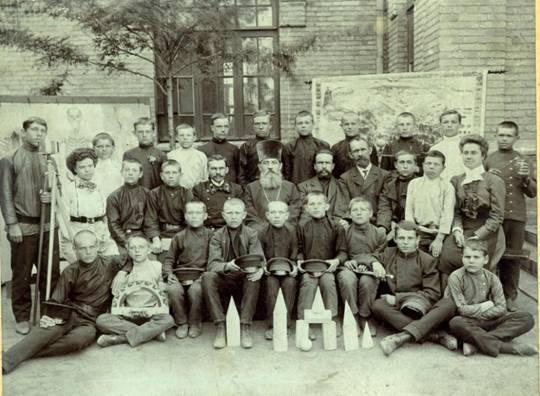

Задача – дать детям первый опыт исследования исторического источника. На этом этапе детям предлагается выступить в роли историка и исследовать как исторический источник фотографию начала прошлого века

Исследование такого вида исторического источника, как фотография, выбран не случайно: мы на уроках литературы уже имели опыт описания картин. Для облегчения задачи была подобрана тематика фотографии – дети и учебное заведение, которая была близка ученикам. Учащиеся работали в малых группах (по 3-4 человека). Задание группам звучало так: перед вами предмет, который, безусловно, является историческим источником. Попытайтесь понять, что на нем изображено, а затем скажите все, что можете, о том времени, к которому этот источник относится. Задача: во-первых, научить детей различать факты и их интерпретации, во-вторых, научить описывать предмет исследования, ничего в нем не упуская.

Исследование такого вида исторического источника, как фотография, выбран не случайно: мы на уроках литературы уже имели опыт описания картин. Для облегчения задачи была подобрана тематика фотографии – дети и учебное заведение, которая была близка ученикам. Учащиеся работали в малых группах (по 3-4 человека). Задание группам звучало так: перед вами предмет, который, безусловно, является историческим источником. Попытайтесь понять, что на нем изображено, а затем скажите все, что можете, о том времени, к которому этот источник относится. Задача: во-первых, научить детей различать факты и их интерпретации, во-вторых, научить описывать предмет исследования, ничего в нем не упуская.

Задача – научиться на основании «видимого» восстанавливать «невидимое», то есть выдвигать свои гипотезы и интерпретации. Чтобы появилась гипотеза, должен появиться вопрос. Спонтанно у детей таких вопросов возникало, как правило, немного. Поэтому нами была введена специальная форма вопроса: «Почему .., а не..?» («Зачем .., а не ..?). Чтобы помочь им увидеть такие несоответствия, сначала предлагала свои вопросы типа:- почему священник в центре, а не с краю? -Почему атрибуты математики на переднем плане, а не на заднем? -Почему среди учеников только мальчики, а девочек нет? (Вопросы относятся все к той же фотографии.) После чего детям была предложена следующая техника:

К каждому выделенному элементу («видимому») задай вопросы, типа: «Почему это так, а не иначе?» А затем попробуй ответить на этот вопрос. Например: -«Почему предметы – символы математики – находятся на переднем плане, а не сзади и не с краю? Потому что, математика, скорее всего, считалась самым важным предметом».

Затем предлагалась техника «преврати ответ в вопрос». Ребенку предлагалось свой ответ (свою гипотезу) превратить в вопрос, а затем ответить на него. Например:- «Почему математика считалась самым важным предметом? Потому что в этой школе, скорее всего, готовили инженеров, а не юристов или историков». Вот некоторые из результатов исследования детей:– это либо военное училище, либо школа;– они изучали анатомию;– в окне можно увидеть доску;– в правом углу – карта;– школа была как-то связана с церковью, т.к. есть батюшка;– это школа, потому что здесь есть карта мира, линейка, учителя и что-то вроде камеры;– время года – осень, потому что деревья уже не цветут и дети не тепло одеты. Раз это осень, то это начало учебного года. – раз фотография черно-белая, можно предположить, что еще нет цветных фотоаппаратов.

После того как дети достаточно потренировались в задавании подобных вопросов, им было предложено отрефлексировать способ их работы. Задание детям давалось в такой форме: «Представьте, что к вам подошел ученик 3 класса и спросил, что значит «исследовать исторический источник». Ваша задача – объяснить ему, что вы делали». В итоге была составлена инструкция «Как исследовать исторический источник»

Можно использовать конвергентные задания для развития элементов дивергентного мышления ребенка. Существует необходимость педагогического воздействия на развитие дивергентного мышления ребенка младшего школьного возраста. А поскольку этот возраст, как доказано психологами, является ключевым для развития мышления, недоработки в этой области практически невосполнимы в дальнейшем.

В своей практической деятельности я апробировала много приёмов, направленных на формирование дивергентного мышления и попыталась их классифицировать:

Для обучения учащихся умению видеть проблему использую:

приём постановки вопросов ( в форме конкурсов на самый умный, самый глупый, самый смешной и т. д. вопрос). Учащимся придумывают вопросы по картинкам. Например: рассмотрев рисунок «на Катке» им предлагается:

Задать любой вопрос, в котором существительное стоит в предложном падеже;

Перечислить как можно больше причин хорошего настроения детей

Задать как можно больше вопросов о том, чего не видно на картинке

Т.е. одновременно задание направлено на формирование не только предметных знаний, но и на развитие речи и актуализацию субъектного опыта учащихся.

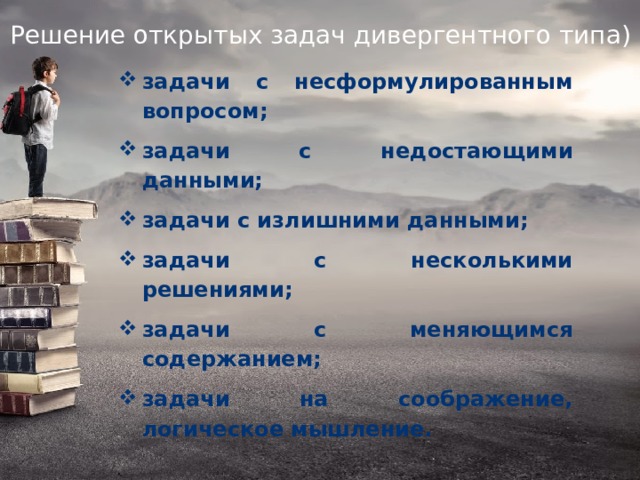

2.Под открытыми задачами (дивергентного типа) следует понимать самые разнообразные по предметной направленности – проблемные, творческие задания. Главная особенность этих задач в том, что они допускают существование множества правильных ответов. Именно с такими задачами, когда условие одно, а правильных ответов множество, сталкивается человек в своей жизни и в любой творческой деятельности.

Это:

задачи с несформулированным вопросом;

задачи с недостающими данными;

задачи с излишними данными;

задачи с несколькими решениями;

задачи с меняющимся содержанием;

задачи на соображение, логическое мышление.

Еще одним примером одного из заданий, которое было предложено учащимся на уроке математики, является задание геометрического типа: «Разделите квадрат на четыре равные части». Ребята предлагают следующие рисунки как варианты ответов:

Первые три варианта ответов ребята нашли довольно быстро. Четвёртый вариант они открыли вместе со мной. Конечно, пятый и шестой варианты им пока не доступны, но надеюсь, что в дальнейшем они смогут предложить и их, а также и множество других.

3.Очень часто на уроках литературы используются задания дивергентного типа «Вживание в образ литературного героя». Вживание в образ позволяет формировать толерантность, т.е. способность терпимо относиться к мнениям и ощущениям других людей или животных, или даже неодушевлённых предметов.

4.По природоведению наиболее часто использую задания типа :

«Что случится, если……»

исчезнут комары

перестанут идти дожди

люди вырубят леса и т.д.

Такие задания развивают способность генерировать большое количество разнообразных ответов, умение их анализировать, сравнивать и выбирать рациональное.

5.На уроке обучение грамоте в первом классе, при изучении темы «Правописание сочетаний жи, ши» ребятам предлагается такое задание:

- Сравните слова «ужи, мыши, моржи » и найдите общие признаки, а также- лишнее слово. Ребята предлагают огромное количество ответов, таких как:

это животные;

ударение падает на второй слог;

в этих словах по два слога;

они - существительные, обозначают предметы, отвечают на вопрос «кто?», одушевлённые;

мы изучаем их на предмете «Познание мира»;

мы можем придумать с ними предложение;

слова заканчиваются на гласную и т. д.

Затем ребятам предлагаю задание: найти закономерность и продолжить ряд слов. Ребята заметили, что изменяется количество букв в словах, поэтому название следующего животного должно быть из шести букв. Варианты – «корова, собака, сорока» и т. д. И последнее задание: составить со всеми этими словами одно предложение, пусть даже фантастическое. Например: «Моржи и мыши собрались в гости к ужам».

Данные задания позволяют интегрировать знания из разных предметных областей, развивать внимание, логическое мышление и предполагают большую вариативность ответов.

6.Задачи на соображение, логическое мышление:

«Высота сосны 20 метров. По ней ползет улитка. Каждый день она поднимается на 2 метра вверх и каждую ночь спускается на 1 м вниз. За сколько дней улитка поднимется на вершину сосны?»

7.Использование приёмов ТРИЗа (теории решения изобретательских задач Г. Альтшуллера). Для решения проблемных ситуаций я использую отдельные приёмы методов активизации мышления – мозговой штурм, метод контрольных вопросов, метод аналогий (синектика) , метод гиперболизации, фантазирования и т.д.

СОВЕШНИК:

Вспомни героев истории про Винни–Пуха;

Совешник – так назвала свой новый домик Сова, а как еще можно назвать ее дом?;

Придумай занимательные названия домикам для страуса, бегемота,

черепахи, пеликана, кенгуру, павлина, суслика.

ГРОМАДНЮЩЕЕ:

Представь, что сегодня ты неожиданно превратился в Мальчика-с-

пальчика или Дюймовочку;

Оглядись вокруг. Опиши в форме сказки, что и кого ты видишь, используя для слов увеличительные суффиксы.

Использование тризовских приёмов очень эффективно для развития творческих способностей.

В то же время развитие умственной инициативы, эвристических элементов мышления учащихся требует определённой системы. Поэтому, наиболее благоприятные условия для построения такой системы предоставляет нам сегодня внеклассная работа, где имеется возможность посвящать решению проблемных и творческих заданий полностью каждое занятие и проводить эту работу в определённой последовательности.

8.На внеклассных занятиях учащиеся учатся решать проблемные ситуации такого вида:

Что делать, если нужно узнать погоду на улице, не выходя из дома?

Что делать, если нужно поджечь костёр на поляне, а у вас нет спичек?

Вам нужно срочно нарисовать рисунок, но нет красок, кистей, карандашей, ручек, фломастеров. Что ещё и как можно использовать, чтобы выполнить рисунок?

Как можно помирить медвежат из сказки «Два жадных медвежонка», разделив между ними сыр.

Все часы в доме остановились. Как не опоздать в школу?

Как нарисовать поляну, на которой много грибов, но не рисовать при этом сами грибы?

При анализе различных жизненных ситуаций или при подготовке и проведении мероприятий, я использую метод мозгового штурма и задания типа: найти плюсы и минусы в конкретной ситуации.

В классе отменили группу продленного дня, мы с детьми постарались проанализировать эту ситуацию с разных сторон, найдя в ней плюсы и минусы:

дети раньше возвращаются из школы и больше свободного времени

дети стали более самостоятельными, могут выполнить уроки, приготовить ужин

не каждый может организовать подготовку к урокам

не у кого списать домашнее задание

9.Одной из активных форм обучения творчеству являются познавательные игры.

Дидактическая задача: определить признак единства, назови лишнее, продолжи цепочку, закончи рассказ.

Цель: развитие воображения и представлений детей.

« В лесу» / 3 класс/

Дидактическая задача: рассказать, что окружает детей и кого они могут увидеть.

Цель: осознание устройства человеческого общества. В основном используются в 1 классе при изучении тем социальной направленности. «Мы идем по городу», «В магазине», «На почте» и т.п.

Вам даны опорные слова: дворец, девушка, туфелька, чудесный лес, вертолет, принц. На основе этих слов придумайте волшебную историю.

Например на уроке русского языка, при изучении частей речи, я предлагаю сочинить сказку, используя три существительных, три глагола, три прилагательных

10. Интересны и эффективны методы, предложенные Эдвардом де Боно для развития творческого мышления:

самое спорное) утверждение, а затем в три колонки выпишите все факторы, которые вы относите к плюсам, минусам

РИП – «РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ». Делаем то же самое, только

выписываем факторы в две колонки.

всего (если перед Вами встала особо сложная проблема), использовать все три метода в сочетании.

11. Использование тестов на развитие дивергентных способностей.

Предложите как минимум 10 вариантов использования:

кирпича,

квадратного куска картона со стороной 30 см,

ведра,

веревки,

коробки из-под обуви

полотенца.

Использование приемов, направленных на формирование и развитие дивергентного мышления позволило мне получить следующие практические результаты:

определены и апробируются условия для развития дивергентного мышления на уроках в начальной школе.

подготовлен банк приёмов по развитию дивергентного мышления

повышается уровень интеллектуального развития и результативность учащихся в творческой деятельности.

Важную роль в подготовке к творческому труду играет начальная школа. Именно в младшем школьном возрасте формируется психологическая основа для такой деятельности: развиваются воображение и фантазия, творческое мышление, воспитывается любознательность, формируются умения наблюдать и анализировать явления, проводить сравнения, обобщать факты, делать выводы, практически оценивать деятельность, активность, инициатива; начинают складываться и дифференцироваться интересы, склонности, формируются потребности, лежащие в основе творчества. Ребенок может предложить такое решение, которое уже известно, использовалось им на практике, но додумался до него он самостоятельно, не копируя известное. В этом случае мы имеем дело с творческим процессом, основанным на догадке, интуиции, самостоятельном мышлении ученика. Здесь важен сам психологический механизм деятельности, в которой формируется умение решать нешаблонные, нестандартные математические задачи. Успешное формирование у младших школьников творческого мышления возможно лишь на основе учета педагогом основных особенностей детского творчества и решения центральных задач в развитии творческого мышления. П.Б. Блонским (Русский и советский философ, педагог и психолог; один из основоположников советской педологии) были точно подмечены основные отличительные черты детского творчества: детский вымысел скучен, и ребенок не критически относится к нему; ребенок раб своей бедной фантазии. Главным фактором, определяющим творческое мышление ребенка, является та среда, которая поможет ребенку проявить свои способности.

А.Савенков, работающий над вопросами развития креативности, выделяет следующие условия формирования творческого мышления учащихся:

доминирование заданий дивергентного типа и развивающих возможностей учебного материала над его информационной насыщенностью;

развитие личностных функций субъектов через индивидуализацию образовательного процесса;

ориентация на постановку перед детьми проблемных ситуаций т.е., проблематизация;

использование системы методических приёмов, направленных на формирование дивергентного мышления.

Таким образом, соблюдение этих условий даст возможность формирования творческого мышления школьников.