ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОМ 47 1997 ВЫП. 2

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ (ПСИХИЧЕСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

УДК 612.822.3+612.65 © 1997 г. ДУБРОВИНСКАЯ Н.В., МАЧИНСКАЯ Р.И., КУЛАКОВСКИЙ Ю.В.

ДИНАМИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР И ВОЗРАСТНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОЗГА ПРИ ВНИМАНИИ

С целью изучения механизмов предстимульного внимания анализировали функциональную организацию корковых зон в период ожидания различных заданий. Для характеристики межцентральной интеграции использовали оценку значений когерентности функционально идентичных компонентов ЭЭГ. Исследованы факторы, определяющие возможность формирования адекватной преднастройки (прогноза) ожидаемой задачи: тип задания, возраст испытуемых (7-8, 9-10 лет и взрослые), уровень функциональной зрелости мозга в пределах одного возраста (7-8 лет). Показано, что все эти факторы оказывают влияние на пространственно-частотную организацию ЭЭГ, определяющую характеристики предстимульного внимания. Анализируются альтернативные стратегии, обеспечивающие в различные возрастные периоды облегчение предстоящей деятельности. Обсуждаются лежащие в их основе механизмы.

Развитие процессов анализа и обработки информации, обеспечивающих осуществление когнитивной деятельности, идет в онтогенезе параллельно с развитием способности к их модуляции (облегчению) и опирается на возрастающие в онтогенезе пластические возможности ЦНС. Структурно-функциональной основой осуществления облегчающих модулирующих воздействий является активационная система мозга. В соответствии с основной направленностью онтогенетического развития активация как результат функционирования этой системы приобретает регулируемый характер, что приводит к появлению возможности избирательной модуляции активности релевантных ситуации областей коры. Управление активационными процессами осуществляют на основе обработанной информации постепенно созревающие в онтогенезе неокортикальные структуры все более высокого уровня в горизонтальной иерархии [1, 21].

Управляемая и избирательная по своей направленности активация, возникающая в результате анализа ситуации и лежащая в основе селективного внимания, обеспечивает информационные и мобилизационные аспекты формирующейся деятельности [10]. Внимание включается в осуществление неавтоматизированных реальных и умственных действий практически на всех этапах их протекания. Особое значение придается опережающим эффектам внимания, которые проявляются в условиях направленного ожидания [13, 33], "подсказки" (priming [29, 30]). Они возникают как фазические феномены, формирующиеся на основе тонических состояний типа установки [6, 17] и облегчают предстоящую деятельность.

Для реализации облегчающих эффектов предстимульного внимания требуется задействованность по крайней мере двух взаимосвязанных процессов: выработки адекватного прогноза предстоящего события и включения на его основе актива-ционных механизмов. Для этого необходима достаточно сложная динамическая функ-

196

циональная организация мозга. Важно отметить ее зависимость от целого ряда факторов. К ним относятся, с одной стороны, характер задания, способы его предъявления (повторяемость, постоянство интервала, наличие предупреждающего стимула), которые облегчают возможность прогнозирования и предсказания. С другой стороны, в число этих факторов входят функциональные возможности реагирующей системы, опосредованные возрастными и индивидуальными особенностями мозговой организации когнитивных процессов. Все эти факторы могут определять специфику как формирования модели ожидаемых событий, так и реализации активирующих влияний.

С учетом этих положений нами было предпринято исследование электрофизиологическими методами мозговой организации внимания, предшествующего заданию и направленного на его осуществление, при варьировании вышеперечисленных факторов. Испытуемым предъявляли два типа заданий, отличающихся степенью сложности и уровнем предсказуемости (простая сенсорная/сложная вербальная задача). Обследовались испытуемые различного возраста (дети 7-8, 9-10 лет и взрослые) и дети с разными функциональными возможностями (уровень зрелости мозга) в пределах одной возрастной группы 7-8 лет.

1. ОСОБЕННОСТИ МОЗГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВНИМАНИЯ ПРИ ОЖИДАНИИ ПЕРЦЕПТИВНОЙ ЗАДАЧИ

Характеристика задания. Испытуемых обучали в тренировочных экспериментах внутримодальному различению звуковых и тактильных стимулов по их длительности. Стимулы подавали сериями право- и левосторонней стимуляции. Звуковыми сигналами были щелчки, подаваемые через наушники на правое или левое ухо, тактильными -толчки от вибратора на указательный палец правой или левой руки. Применяли "короткие" (5-10 мс) и "длинные" (15-25 мс) стимулы. Длительность варьировали в указанных пределах так, чтобы вероятность правильных ответов (нажатие на соответствующую кнопку свободной от стимуляции рукой) достигала после тренировки уровня 0,6-0,8 для всех возрастных групп, что обеспечивало уравнивание задания по субъективной трудности. Установленные значения длительности не меняли на протяжении эксперимента, в ходе которого в случайном порядке предъявляли четыре класса стимулов (звуковые, длинные и короткие, и тактильные, длинные и короткие), включенные в две серии правосторонней и левосторонней стимуляции.

Предъявлению раздражителей предшествовало два типа зрительных предупреж дающих стимулов (буквы на экране). В ответ на первый (буква "3" - задача) испытуемый согласно инструкции готовился к заданию и нажимал на кнопку его запуска. При этом высвечивался второй предупреждающий стимул (буквы "У" - ухо или "Р" -рука), который сигнализировал модальность ожидаемого сигнала. Сигнал, подлежащий классификации, следовал за предупреждающим стимулом через интервал, длительность которого варьировала в случайном порядке от 2,5 до 3,5 с. В этом интервале испытуемый должен был активно направлять внимание на стимул ожидаемой модальности, что было необходимо, как показали результаты исследований, для правильного выполнения задания. Таким образом, "неизвестным" в этой задаче была длительность стимула, все остальные параметры были полностью определены (сторона стимуляции, модальность) либо слегка варьировали (интервал ожидания) для более эффективной мобилизации внимания и для предотвращения выработки рефлекса на время, могу щего приурочить мобилизацию внимания лишь к моменту предъявления целевого стимула. Поддержание внимания и мотивации на всем протяжении эксперимента обеспечивалось также наличием зрительной обратной связи (на экране "П" - правильно, "Н" - неправильно). Преобладание параметра "определенности" в структуре задания должно было облегчить по замыслу экспериментаторов осуществление прогноза. Модель эксперимента была разработана коллективом авторов и впервые использована в работе [13].

Регистрацию ЭЭГ осуществляли от 14 симметричных областей обоих полушарий

197

(Оь О2; Р3, /%; ТРОЪ ТРО2; С3, С4; Г3, Г4; F7, F8; F3, F4) и от области vertex (V) монополярно с объединенным ушным электродом. Запись проводили в состоянии спокойного бодрствования испытуемого с закрытыми глазами (фон) и во время ожидания задачи (внимание), в течение 2 с, непосредственно предшествующих ее предъявлению. Выбраковку записей с артефактами осуществляли во время эксперимента, который заканчивался, когда для фона и предстимульного внимания (в каждой серии и для каждой модальности) набиралось по 20 безартефактных двухсекундных отрезков ЭЭГ.

Обработку данных проводили методом спектрально-корреляционного анализа с вычислением значений спектров плотности мощности (СПМ) и функции когерентности (Ког) ритмических составляющих ЭЭГ в диапазоне 2-24 Гц с разрешением 0,5 Гц. Вторичный статистический анализ проводили отдельно по каждому испытуемому; с помощью непараметрических критериев Вилкоксона и Вилкоксона-Манна-Уитни оценивали достоверность различий значений функции Ког в сопоставляемых ситуациях: внимание/фон (1-й тип сравнения) и внимание перед правильным и неправильным ответом (2-й тип сравнения). Рост значений Ког рассматривался как свидетельство повышения вероятности функциональной интеграции корковых зон, генерирующих когерентную активность. Нахождение максимальных значений функции Ког в парах отведений по усредненным индивидуальным данным и их сопоставление с параметрами СПМ этого же испытуемого позволили вычленить функционально идентичные когерентные частоты для всех испытуемых данной возрастной группы и обоснованно относить их к определенным диапазонам и субдиапазонам ЭЭГ. На полученных таким образом усредненных индивидуальных данных базировалась и групповая статистика.

Испытуемые. Все испытуемые были праворукими. В исследовании приняли участие дети 9 лет (10 чел.) и 7-8 лет (20 чел.). Семилетние испытуемые были поделены на две подгруппы по 10 чел. в каждой. Первая включала первоклассников с хорошей и отличной успеваемостью, интеллектом выше среднего уровня (по результатам тестирования, проведенного сотрудниками Института психологии РАО) и функциональной зрелостью мозга, соответствующей возрасту (по данным структурного анализа ЭЭГ [8]). Во вторую подгруппу вошли дети со средней и низкой успеваемостью в школе и функциональной незрелостью регуляторных структур на уровне верхнестволовых отделов (по терминологии [8]). Эталонными служили данные, полученные в тех же условиях эксперимента на 10 взрослых испытуемых [12].

Анализ данных, полученных при обследовании взрослых испытуемых и детей 7-8 и 9 лет без отклонений в темпах созревания ЦНС и с высокими функциональными возможностями, показал, что адекватная функциональная организация мозга, свидетельствующая о наличии прогноза ожидаемой задачи, формируется у всех испытуемых. В функциональных объединениях, возникающих после предупреждающего сигнала, отражается специфика задачи, а именно модальность ожидаемого стимула. Это проявляется в избирательном росте Ког ритмических составляющих альфа-диапазона в парах отведений с непременным участием зоны представительства модальности, о которой сигнализирует предупреждающий стимул [10-12]. При ожидании тактильной задачи функциональные объединения складываются вокруг центральной области, при ожидании слуховой "центром" интеграции становится височная зона. Такую организацию в соответствии с нашими представлениями [4, 10] можно трактовать как проявление эффектов управляемой активации, обеспечивающей информационный аспект предстимульного внимания - избирательную модуляцию активности релевантных по отношению к заданию корковых зон и как один из путей реализации сформированного прогноза. Мобилизационный аспект предстимульного внимания обеспечивается модально неспецифичным, распределенным типом интеграции с участием области вертекс как зоны проекции неспецифических активирующих влияний.

Возникает вопрос о значимости описанных типов мозговой организации для решения предложенных заданий. Оценка достоверности различий в значениях функции Ког и их локализации в коре больших полушарий путем сопоставления показателей межцент-

198

рального взаимодействия в периоды ожидания, предшествующие правильным и ошибочным решениям (2-й тип сравнения), показала, что правильное решение задачи обеспечивается информационными и мобилизационными эффектами направленного внимания в период ее ожидания, проявляющимися двумя типами перестроек - локальными, селективными, модально специфичными функциональными объединениями и независимой от модальности диффузной интеграцией корковых зон.

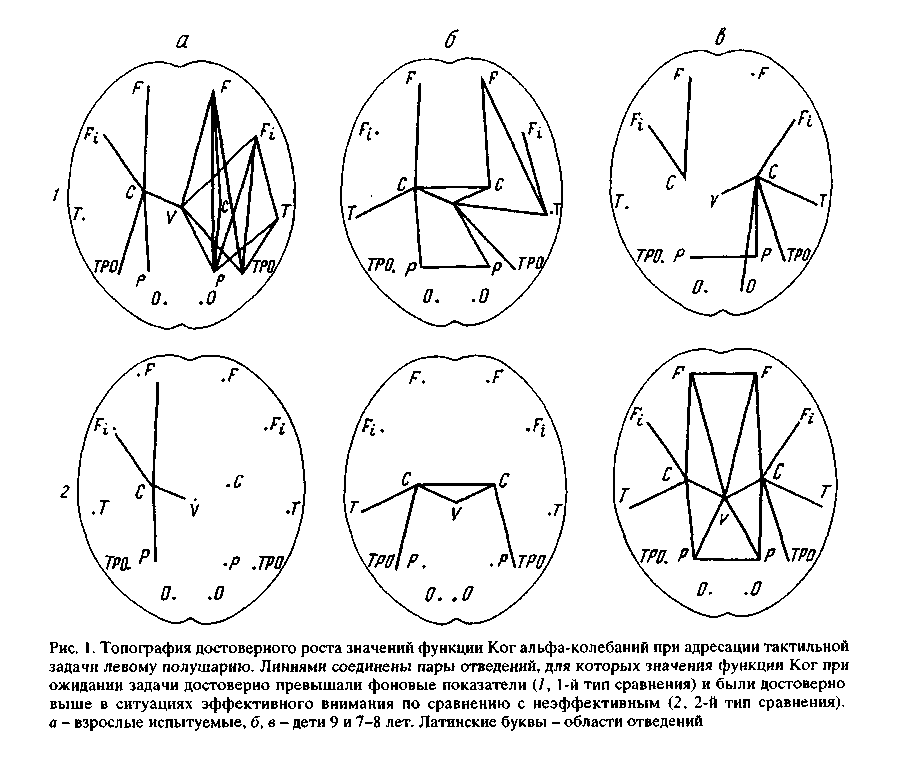

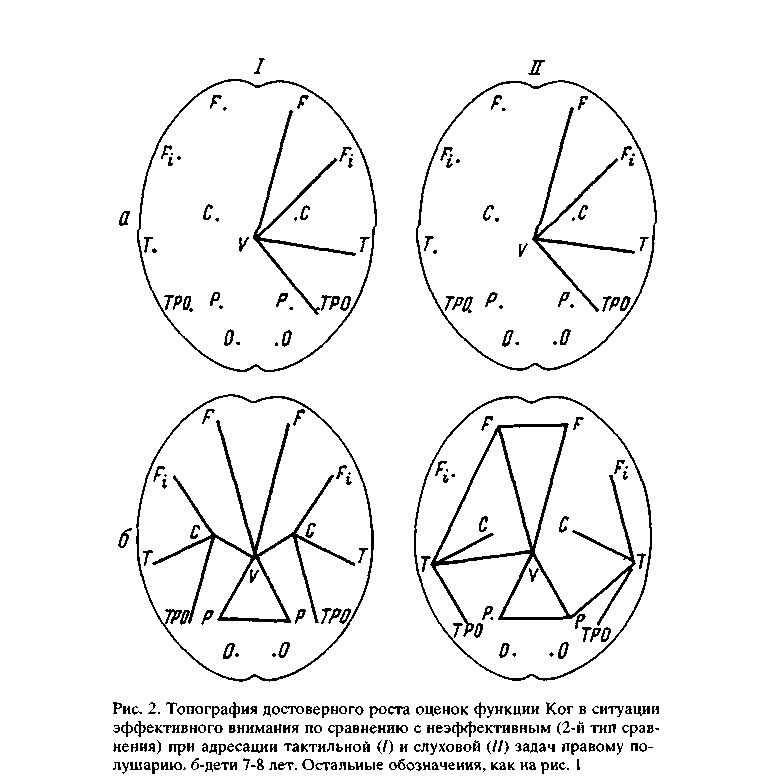

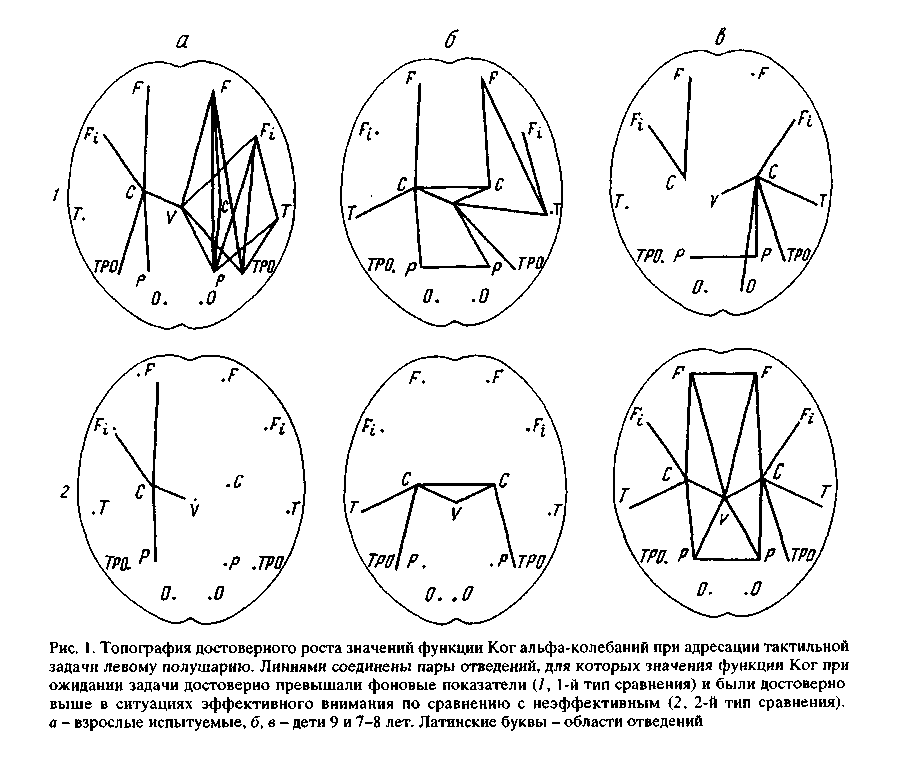

Сопоставление данных, полученных на разных возрастных группах испытуемых, выявило возрастную обусловленность способа реализации прогноза, направленного на облегчение выполнения задания. Об этом свидетельствует специфика мозговой организации, формирующейся в период направленного внимания у взрослых и детей. У взрослых разные стороны проявления облегчающих эффектов (информационный и мобилизационный) в данной экспериментальной парадигме четко разделены по полушариям с приуроченностью первого к левой гемисфере, а второго - к правой. В левом полушарии формируется "модель" ожидаемого стимула, а организация правой гемисферы, включающая функциональное взаимодействие переднеассоциативных, заднеассоциативных, модально специфичных зон коры головного мозга и вертекса, -представляет характеристику всей экспериментальной ситуации. Эти положения, подробно описанные в соответствующей публикации [13], выборочно иллюстрируются примерами на рис. 1, я, / и 2, а. Только полушарие-адресат с присущей ему стратегией обеспечивает правильное реагирование; организация "пассивной" гемисферы, ипсила-теральной по отношению к стимуляции в данной серии, достоверно не различается перед правильными и ошибочными ответами (рис. 1, а, 2, правое полушарие; рис. 2, а, левое). Оптимальность выбранной стратегии, отражающей ключевые характеристики полушарий и их кардинальные отличия друг от друга, подтверждается центральным предъявлением в качестве контроля задачи на бинарную классификацию зрительных стимулов при ее рандомизированном включении в серии право- и левосторонней стимуляции. Полушарная дихотомия обнаружилась и в этом случае, проявляясь в левом полушарии-адресате интеграцией корковых зон с центром в затылочной области, а в правом полушарии - распределенным типом межцентрального взаимодействия [12].

Качественно иная картина обнаруживается в тех же условиях эксперимента у детей. В детском возрасте отсутствует полушарная дихотомия - в обоих полушариях происходят сходные перестройки при ожидании задачи. Так, при адресации стимулов левому полушарию (на рис. 1 это демонстрируется на примере ожидания тактильной задачи) вместо качественно различной внутриполушарной организации левой и правой гемисфер взрослых (а, /) у детей в обоих полушариях обнаруживаются модально-специфичные перестройки (6, в, I). Интересны различия между детьми 7-8- и 9-летнего возраста. В младшей группе значительно больше выражена селективность модально-специфичных объединений вокруг проекционных зон, особенно в правом полушарии, ипсилатеральном по отношению к стороне стимуляции (в, /). У более старших испытуемых (б, /) внутриполушарная организация левой гемисферы приближается к таковой взрослых, а в правом полушарии наряду с сохранением модально-специфичной интеграции нарастает выраженность перестроек неспецифического характера (функциональные объединения вокруг области вертекс, "височный фокус" взаимосвязанной активности).

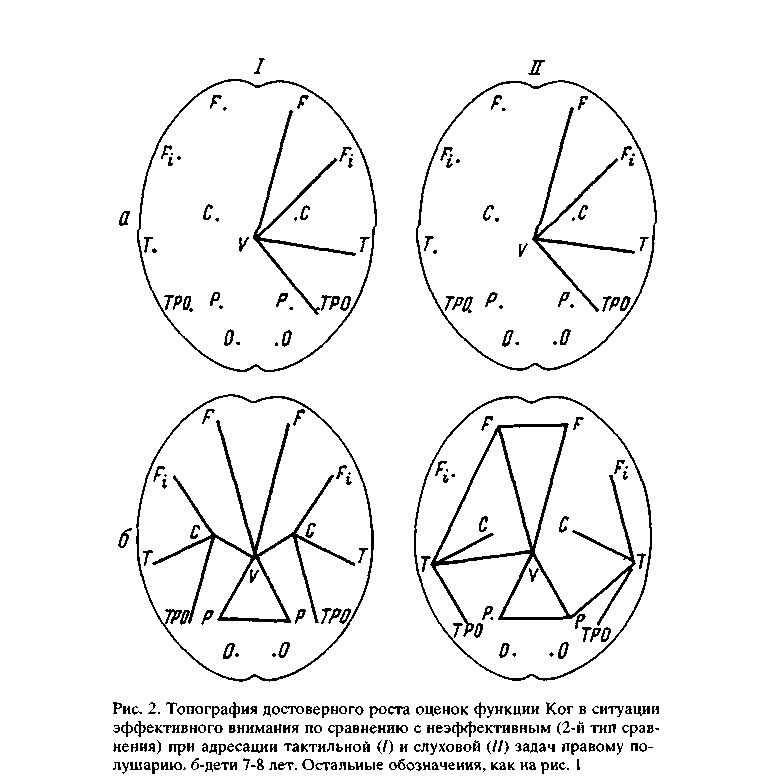

Биполушарность мозговой организации предстимульного внимания в детском возрасте отчетливо прослеживается и при оценке межцентральной интеграции, обеспечивающей правильное решение задачи (2-й тип сравнения, рис. 1,2 и рис. 2).

В отличие от взрослых, у которых успешное решение задачи обеспечивается в период ее ожидания функциональными перестройками только в полушарии-адресате, у детей в этот процесс как в серии правосторонней, так и левосторонней стимуляции включаются оба полушария (б, в, на рис. 1,2; б на рис. 2). При этом также обнаруживаются некоторые возрастные отличия: в младшей группе функциональная ин-

199

теграция полностью независима от стороны стимуляции, что хорошо видно при сравнении данных рис. 1, в, 2 и рис. 2, б, 1. При ожидании предъявления стимулов как справа, так и слева складывается практически зеркальная картина внутриполушарной организации. Формируются билатеральные модально-специфичные "фокусы взаимосвязанной активности" - центральный (рис. 1, в, 2 и рис. 2, б, /) и височный (рис. 2, б, II). Помимо этого оказалось, что для правильного решения задачи необходимы и неспецифичные в отношении модальности билатеральные функциональные объединения области вертекс с лобными и теменными отделами.

Сравнение этих данных с картиной функциональной интеграции, складывающейся при тех же условиях у взрослых (ср. рис. 1, я, 2 и 0, 2; рис. 2, я и б), наглядно демонстрирует описанные возрастные различия. У детей более старшего возраста тип межцентрального взаимодействия носит смешанный характер и'обнаруживает зависимость от стороны предъявления стимулов. При ожидании заданий, адресованных левому полушарию, формируются билатеральные модально-специфичные "фокусы функциональной интеграции" (рис. 1, б, 1, тактильная задача). Ожидание стимулов, предъявляемых на левое ухо и на левую руку (адресат - правое полушарие), проявляется в большей выраженности билатеральных генерализованных модально-неспе-цифичных перестроек при отсутствии четкой организации межцентрального взаимодействия, свойственной взрослым.

Таким образом, на исследованных этапах онтогенеза (7- и 9-летний возраст) "сформированный" прогноз предстоящей деятельности реализуется в двух полушариях

200

дублированием облегчающих ее перестроек, обеспечивающих информационные и мобилизационные эффекты направленного внимания.

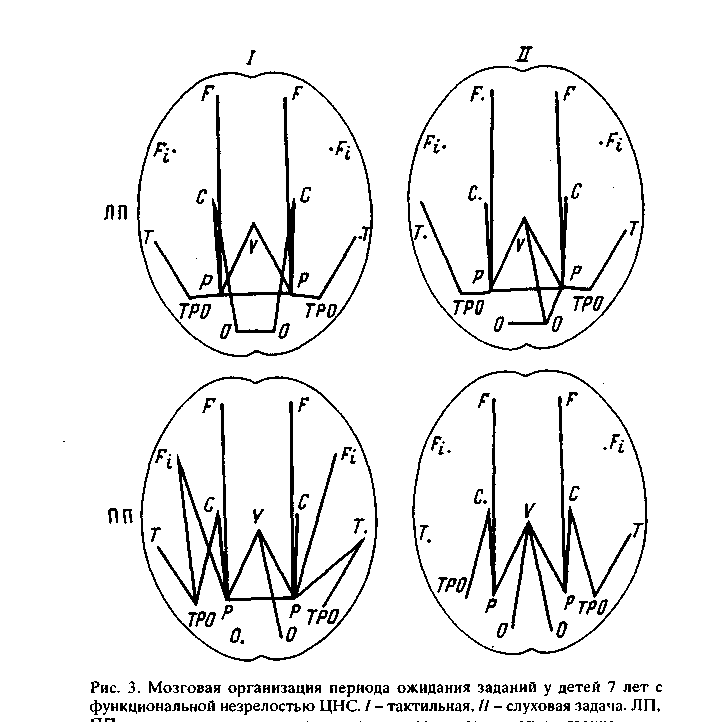

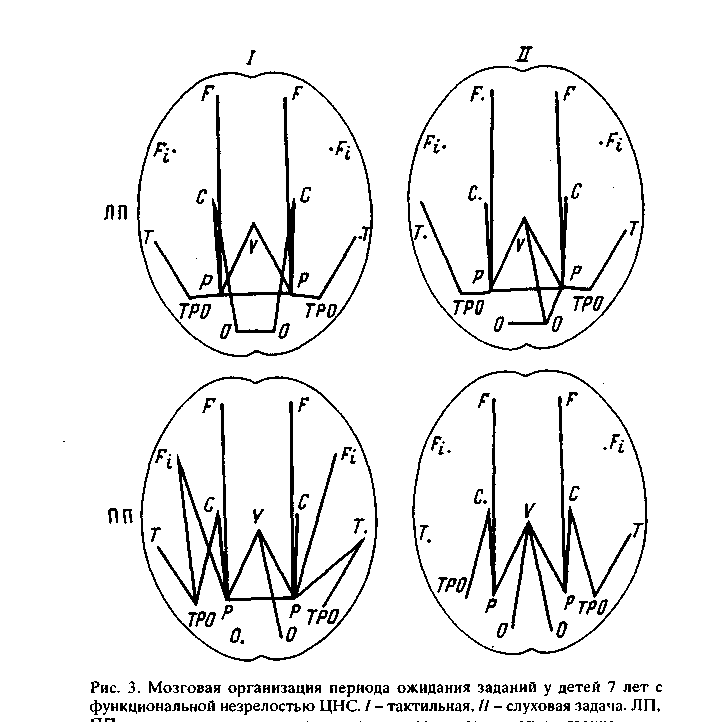

Среди испытуемых младшей возрастной группы при использовании структурного анализа ЭЭГ была выделена подгруппа детей, у которых обнаружены признаки неоптимального для данного возраста функционирования структур рострального таламуса (верхний ствол [8]), вовлекающихся в систему регуляции избирательного внимания [31]. На рис. 3 представлена характерная для этого контингента внутри-полушарная организация обеих гемисфер при ожидании тактильной и слуховой задач. При функциональной незрелости верхнестволовых регуляторных структур модально-специфичная интеграция отсутствует, что свидетельствует о несформированности адекватной преднастройки. Учитывая литературные данные о возможности прогнозирования определенных последовательностей стимулов в 7-летнем возрасте в норме и даже при задержках развития [16, 19], можно думать, что полученные на этой подгруппе детей результаты обусловлены спецификой функционирования актива-ционной системы мозга, обеспечивающей информационные эффекты селективного внимания. Действительно, у детей с функциональной незрелостью фронтотала-мической системы независимо от модальности и стороны стимуляции наблюдается билатеральная синхронизация электрической активности корковых зон с теменными отделами.

Сходный характер функциональных объединений с центром в теменных зонах обоих полушарий преобладает и при ожидании, завершающемся правильной реакцией. Топография фокусов взаимосвязанной активности указывает на вероятное включение

201

механизмов "posterior attention system" [22, 28, 29], обеспечивающей поддержание направленности внимания (фиксации) на последовательность значимых для выполнения задания зрительных сигналов (предупреждающие стимулы) и противодействие отвлечениям, что вызывает значительные трудности у этих детей. По-видимому, такая стратегия более эффективна; поскольку задача все же решается, модально-специфичные перестройки могут обнаруживаться в постстимульном периоде.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что мозговая организация пред-стимульного сенсорного внимания в исследованные возрастные периоды является закономерным следствием хода функционального созревания мозга и возрастной специфики его функционирования. Опираясь на данные литературы, можно полагать, что формирование прогноза ожидаемой задачи (ее модальности) опирается на функционально значимый скачок в созревании лобных отделов мозга [9, 32], что обеспечивает осуществление простого планирования [32] и прогнозирования [16, 19]. На этой основе по нисходящим путям из фронтальной коры за'пускаются соответствующие компоненты активационной системы, обеспечивающие адекватную преднастройку. Ее отсутствие у детей с функциональной незрелостью мозга, в частности фронтоталамической системы, является дополнительным свидетельством в пользу такой интерпретации. На основе сформированного прогноза у детей без отклонений в ходе созревания мозга осуществляется регуляция активационных процессов, модулирующих функциональное состояние соответствующих задаче корковых зон, - созревающие лобные отделы приобретают возможность не только прогнозирования, но и управления компонентами активационной системы, в которой они выполняют функцию высшего регуляторного центра.

202

Следует специально подчеркнуть проявление возрастной специфики реализации прогноза в функционировании полушарий мозга. Отсутствие свойственной зрелому мозгу полушарной дихотомии, билатеральная симметричная внутриполушарная организация корковых зон в 7-летнем возрасте отражают длительный и нелинейный ход развития функциональной специализации полушарий - чередование периодов более локального и диффузного взаимодействия областей коры [34]. По данным автора, анализировавшего динамику функции Ког у детей, именно на 7-летний возраст приходится усиление локальной интеграции в правом полушарии. Полученные результаты подкрепляются также значительной представленностью ипсилатеральных проекций на исследованном этапе онтогенеза [20] и несформированностью всех аспектов межполушарного взаимодействия из-за незрелости мозолистого тела [27, 36]. К 10-летнему возрасту происходят существенные изменения комиссуральной организации, приближающейся к зрелому типу [20, 27, 36]. И по полученным нами ЭЭГ-данным, у детей 9 лет обнаружены определенные перестройки в функционировании полушарий.

Однако при наличии определенной возрастной динамики в период от 7 к 9 годам информационный и мобилизационный эффекты внимания к сенсорным характеристикам стимула, проявляющиеся в различном характере функциональной интеграции, локализуются у детей в обоих полушариях.

2. МОЗГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ ВЕРБАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для выяснения влияния характера задания на возможность прогнозирования и формирования преднастройки использовали аналогичную парадигму, включающую период ожидания задачи по предупреждающему сигналу (направленное внимание), но вместо простой перцептивной задачи применяли более сложную и неопределенную -вербальную. В данной части работы в силу характера задания (вербальный материал) оценку адекватности опережающих эффектов внимания проводили путем сопоставления пре- и постстимульных перестроек мозговой организации.

Характеристика задания. Испытуемые составляли слово из предъявляемых на дисплее компьютера букв (горизонтальный ряд, черные на белом фоне), переставленных разными способами, и относили его к категориям животные/не животные нажатием на соответствующую кнопку ответа. Слова в предварительных экспериментах на других испытуемых подбирались таким образом, чтобы время решения было в среднем около 5,5—6 с для всех обследованных возрастов (пяти-, четырех- и трехбуквенные слова в зависимости от возраста). Всего предъявлялось 45 вербальных задач. Предъявлению задания предшествовал предупреждающий стимул - восклицательный знак, время ожидания вербальной задачи варьировало в случайном порядке в интервале 3-4,5 с.

Регистрация ЭЭГ. Биоэлектрическую активность регистрировали монополярно в 14 отведениях: шести симметричных билатеральных (0\, О2\ рз/V ТРО\, ТР02', Т3, Т4; F7, F$; F3, F4) и двух сагиттальных (F, и V). В ходе эксперимента записывали ЭЭГ спокойного бодрствования с закрытыми глазами (фон^, а затем периодов направленного внимания при ожидании задачи и ее решения. Выбирая в качестве референтной ситуации покой с закрытыми глазами, мы отдавали себе отчет о специфике этого состояния, учитывая и возникшую по этому поводу дискуссию [14]. Но представлялось, что при сопоставлении ситуаций деятельности и покоя можно с большей уверенностью вычленять перестройки, непосредственно связанные с характером предъявляемой задачи, устраняя эффекты других форм вербальной активности, свойственной человеку в любом состоянии.

Обработка данных. Подходы к анализу результатов были идентичны вышеописанным. Значительная межиндивидуальная вариабельность частотных значений, характеризующих три выделяемые в настоящее время субдиапазона альфа-ритма [18,

203

21, 25]; низко-, средне- и высокочастотный (альфа-1, альфа-2 и альфа-3 соответственно), обусловила направленность обработки на выделение функционально идентичных ритмических составляющих в пределах альфа-диапазона для более дифференцированной оценки частотных показателей мозговой организации. Статистическую обработку индивидуальных данных и их сопоставление проводили с учетом этого обстоятельства. При групповой статистической обработке устанавливались единые для всей группы временные интервалы (окна) для сравнения значений Ког при деятельности и в фоне. Такая оценка позволяет выделить наиболее стабильные и сходные для группы изменения при меньшем вкладе индивидуальной стратегии реагирования.

Испытуемые. Были обследованы 18 детей 10 лет, 12 детей 7 лет и 17 взрослых испытуемых (средний возраст 22 года), здоровые, праворукие, без отклонений в ходе речевого развития.

По данным групповой статистики, вычленяющей наиболее сходные и стабильные

204

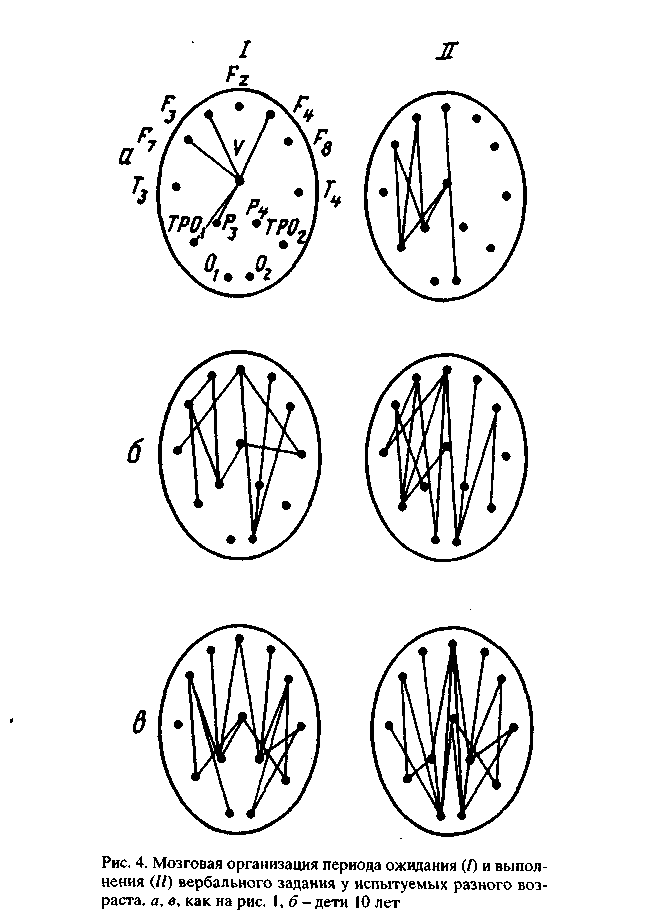

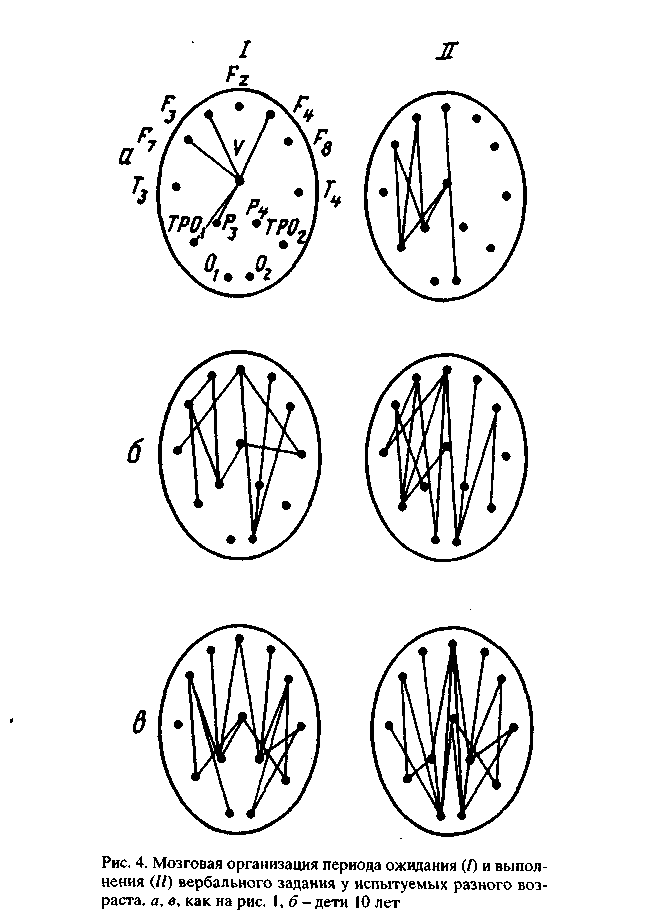

изменения, у взрослых в ситуации ожидания вербальной задачи складывается функциональное взаимодействие области вертекс с ассоциативными структурами левой гемисферы и лобной областью (F4) правой (рис. 4, а, Г). Литературные данные о мозговой организации вербальной деятельности [2, 5, 9, 15, 28, 29] и результаты собственных исследований [7] свидетельствуют о том, что области коры, активные при направленном внимании, задействованы и в выполнении вербальной задачи (см. также рис. 4, а, II). Отличается только характер их функциональной интеграции (а, I, II), что указывает на ситуационную специфичность мозговой организации и возможность предсказания лишь наиболее вероятного состава будущей рабочей системы. Можно полагать, что в ситуации ожидания на основе сформированного прогноза возникает "активационное поле", включающее соответствующие задаче корковые зоны левого полушария и ответственную за поддержание внимания лобную область правого [35].

Интересно рассмотреть, какая система внимания определяет эти предшествующие задаче перестройки. Организация предстимульного сенсорного внимания также вклю чала в себя взаимодействие области вертекс с другими корковыми структурами правой гемисферы, что соответствовало представлениям о связи неспецифической системы с функционированием правополушарных механизмов [3, 24, 26] и отвечало специфике задания. Адекватность мозгового обеспечения ожидаемой вербальной деятельности также несомненна. В качестве возможной структурно-функциональной основы осуществления предстимульного "вербального" внимания нами рассматривается описанная М. Познером переднеассоциативная система внимания ("anterior attention system" [28, 29]). Авторами при использовании метода ПЭТ показана роль этой системы в активации левого полушария при вербальных заданиях. В постстимульном периоде при непосредственном осуществлении вербальных операций активированные корковые структуры вступают в иные функциональные объединения - обе лобные, теменная и височно-теменно-затылочная области левого полушария взаимодействуют друг с другом и с областью вертекс. Вовлечение заднеассоциативных (Р, ТРО) и переднеассоциативных (F3, F7) отделов в вербальную деятельность обеспечивает соответственно обнаружение и анализ специфического для задания материала (буквы на экране), семантическое декодирование и категоризацию [2, 5, 28, 29]. По данным групповой статистики, подготовка к вербальному заданию и его выполнение опосредуются почти исключительно левополушарными механизмами, а формирующиеся функциональные объединения избирательно складываются на основе когерентного высокочастотного компонента альфа-диапазона (12-13,5 Гц), отражая, по-видимому, напряженность интеллектуальных операций и специфику их частотной организации [23].

Таким образом, у взрослых на основе имеющейся информации формируется прогноз, соответствующий степени определенности ситуации и проявляющийся в специфических перестройках внутриполушарной организации левой гемисферы.

У детей 10 лет, судя по характеру функциональных объединений (лобные области обоих полушарий и затылочная - правой), в предстимульный период воспроизводится эффект инструкции "внимательно ждать появления задачи," (рис. 4, б, I) — вовлекаются высшие регуляторные центры активационной системы и проекционная область, первично и непосредственно воспринимающая зрительную информацию (буквы на экране). Эти изменения сохраняются в постстимульном периоде (рис. 4, б, II) при дополнительном вовлечении осуществляющей вербальные операции области ТРО левого полушария.

В 7-летнем возрасте функциональная организация корковых зон в предстимульный период характеризуется генерализованным межцентральным взаимодействием с некоторым правополушарным преобладанием и несколько более активным включением в функциональные объединения симметричных теменных отделов. По-видимому, в этом случае также могут включаться механизмы "posterior attention system" с той же

205

функциональной значимостью, как и при сенсорном предстимульном внимании у детей 7-8 лет с функциональной незрелостью мозга (предположительно фронтоталамической системы, обеспечивающей селективное внимание). Но при высокой степени неопределенности конкретных характеристик предъявляемого задания возможно и затруднение прогностической деятельности в 7-летнем возрасте [19].

Во время осуществления вербальных операций межцентральное взаимодействие усиливается, в интеграцию более активно вступают затылочные области обоих полушарий; качественные характеристики функциональной интеграции остаются при этом без изменений.

Сопоставление результатов исследования мозговой организации внимания при простых перцептивных задачах и вербальной деятельности показывает, что при возрастании сложности и неопределенности предъявляемого задания меняется не только способ реализации прогноза, обусловленный разной степенью зрелости корковых областей, динамикой формирования полушарной специализации и характеристиками активационной системы мозга, но и содержание прогноза, зависящее от способности вычленить моменты определенности в структуре ожидаемой задачи. У взрослых испытуемых прогнозируются конкретные "участники" вербальных операций - определенные зоны коры больших полушарий: у 10-летних детей обеспечивается вовлечение структурной основы самых необходимых процессов, обусловленных инструкцией, - активной мобилизации и сенсорного анализа. В 7-летнем возрасте специфика ожидаемого задания не находит отражения в характере преднастройки, при этом обнаруживается сходство мозговой организации в пре- и постстимульном периодах. По-видимому, у детей младшей возрастной группы в период ожидания задачи формируется общая установка на деятельность (мобилизация), поддерживающаяся по крайней мере от момента предупреждающего стимула до двигательной реакции испытуемого. На фоне этой установки по обусловленным возрастом механизмам осуществляется решение задачи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование характеристик мозговой организации внимания, обеспечивающего подготовку к разного вида деятельности в зависимости от ее специфики и от функциональных возможностей испытуемых (возраст, индивидуальные особенности) позволило выделить определяемые этими факторами адекватные альтернативные стратегии деятельности мозга, направленные на облегчение выполнения ожидаемых заданий, что подчеркивает динамичность и пластичность мозговой организации. Развитие эффектов предстимульного внимания осуществляется по нескольким направлениям.

Усиливается дифференцированность его проявлений (информационный и мобилизационный аспекты), формируется избирательность топографической и частотной организации складывающихся в период внимания функциональных объединений. В основе этих прогрессивных перестроек лежит созревание систем мозга, обеспечивающих прогнозирование, и механизмов реализации прогноза путем регуляции активирующих влияний разного типа.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 94-04-12596).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бетелева Т.Г., Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А. Сенсорные механизмы развивающегося

мозга. М.: Наука, 1977. Гл. 8.

Глезерман Т.Е. Мозговые дисфункции у детей. М.: Наука, 1983. 240 с.

Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н. Функциональная асимметрия и психопатология

очаговых поражений мозга. М.: Медицина, 1977. 360 с.

206