Северо - Казахстанская область

Район Шал акын

село Ыбраево

Доклад на тему: Архитектура

Работа ученицы 10 класса СШ имени М. Ахметбекова

Семёнычевой Юлии

Руководитель: Байжанов Б. Е. учитель технологии

2017 год

План:

Введение.

Архитектура на Руси 15 века и в Казахстане.

Основная часть.

Метод архитектора.

Заключительная часть.

Введение:

Архитектура на Руси 15 века и в Казахстане

Архитектура- источник богатейшей информации о культуре, современном развитии и прошлом любого государства. Казахстан был родиной для многих племен и народов на протяжении многих веков. Казахская земля хранит в себе богатое архитектурное наследие. Страна издавна являлась мостом между Востоком и Западом.

Особенность казахской архитектуры состоит в том, что здесь тесно переплетается что-то новое, но не отказываются и от старого. Смотря на архитектуру Казахстана видно, что на ее развитие оказали древние школы зодчества.

На территории республики расположено множество архитектурных памятников. Стоит обязательно посетить Отрар, развалины города хранят следы завоевания великого Чингисхана.

Жемчужиной архитектурного искусства можно назвать мавзолей Айша-биби. В нем можно наблюдать удивительную гармонию разных архитектурных стилей. Некоторые называют этот мавзолей живым музеем, где находится ключ к пониманию традиционной архитектуры народа. Мавзолей кубической формы, по краям возвышаются колонны. Оформленные стены радуют глаз своим разнообразием орнаментов.

В Центральном Казахстане расположен еще один шедевр архитектуры — мавзолей Алаша-хана. Сооружение имеет строгие пропорции и сдержанный декор. Расположен на возвышенности, что придает мавзолею величественность.

В Семипалатинской области на реке Аягуз расположен мазар Козы-Корпеш-Баян-Сулу, памятник X-XI века. Высота- 11,65 метров. Памятник служит символом бессмертной любви лирических героев.

Ярким образцом зодчества служит мавзолей Кок-Кесене. Расположен вблизи города Сыгнак. Снаружи он облицован белыми и синими кирпичами. На сегодняшний день памятник почти разрушен.

Новое архитектурное сооружение- мавзолей Абая. Находится в урочище Жидебай в Восточно-Казахстанской области. Памятник построен на горе.Имеет башнеобразную форму. Многогранный купол отражает вековые традиции строительства. В Казахстане следы наиболее ранних стоянок племен, относящихся к палеолиту, найдены на юго-западных склонах Каратау, в местностях Борикказган и Танирказган, Канай и Терек, в урочищах Карасу и Бетпак, на берегу рек Бухтарма и Арыстанды. Они датируются 30-10 тысячелетиями до нашей эры. Наиболее ранние жилища и поселения оседлых племен находятся в Центральном, Северном, Западном и Восточном Казахстане. А. Х. Маргулан назвал Казахстан наиболее густонаселенной страной эпохи бронзы (XVIII-VIII веков до нашей эры). Жилище патриархальной семьи того времени представляло собой состоящее из нескольких помещений строение площадью до 200 квадратных метров. Зодчество Казахстана эпохи средневековья (X-XVIII веков)

Архитектура древнетюркской юрты вплоть до настоящего времени, претерпев сравнительно незначительные изменения, показала наилучшую приспособленность к условиям кочевья.

С X века развитие архитектуры юрты связано со стремлением кочевников увеличить ее вместимость. В этой связи совершенствовались ее конструкция, условия освещения и дымоудаления, а также архитектурно-художественный облик.

К XIII веку в кочевом обществе существовали также дворцовые здания, неразборные жилища на телегах (крытые повозки), чумы и шалаши из ветвей.

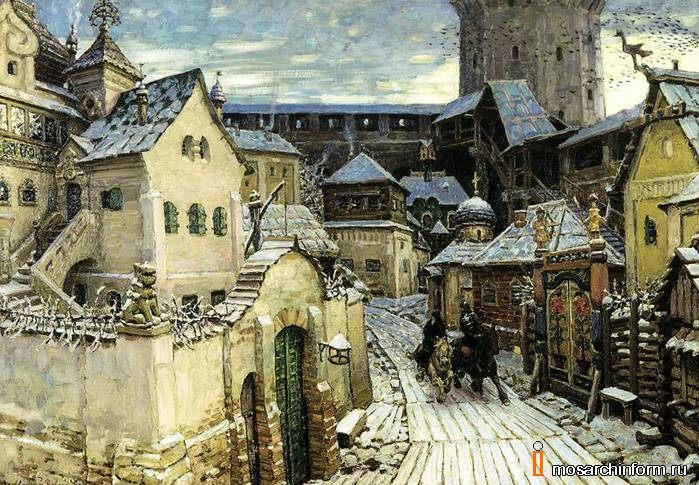

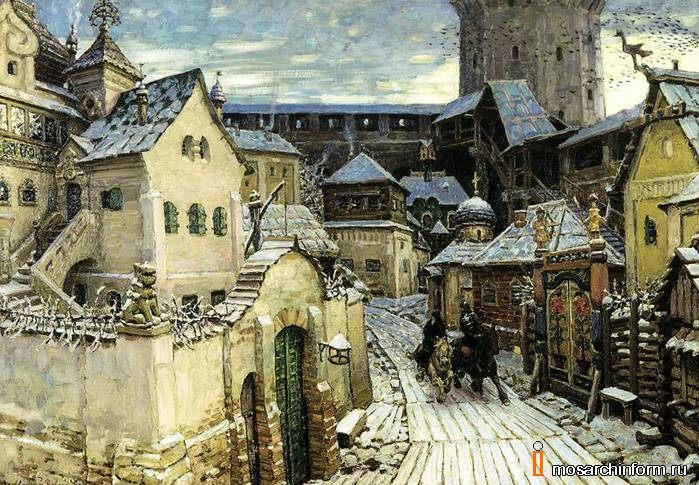

Появление в 15 веке на карте мира огромного государства – России – явление не только политического, историко-географического, но и культурного порядка. Россия быстро осваивала необозримые по протяженности пространства и одновременно не менее стремительно создавала качественно новую и более масштабную, чем прежде, культуру.

Остроконечные, похожие на величественные ели храмы, становятся в 16 веке архитектурной приметой времени. В отличие от строившихся прежде крестово-купольных эти церкви воздвигали без привычных столбов. Их внутреннее пространство было едино, не расчленено опорами, а снаружи сооружение венчал шатер – вытянутая вверх, высокая четырех- или восьмигранная крыша. Шатровые своды, кровли, навесы и наметы – или пометы(легкие крыши) – можно было видеть над воротами или кркстьянским крыльцом, над колодезным срубом или одинокой часовенкой, над путеводной иконой на обочине дороги или деревянным крестом на могиле. Но вот шатер украсил и храмы Божьи, поднявшись высоко в небо  и над Москвой, и над другими городами.

и над Москвой, и над другими городами.

Основная часть:

Метод архитекторов

На стене архитектурной мастерской, под стеклом, в скромной раме можно увидеть красочное изображение здания. На фоне голубого неба, испещренного барашками облаков, высится здание будущего театра, который украсит лучшую площадь города. На массивных ступенях подъезда видны фигуры зрителей, торопящихся к началу спектакля. А рядом с ними, поблескивая лаком, на фоне разросшегося декоративного сквера стоят разноцветные автомобили.

Перед нами перспективное изображение, выполненное архитектором, обязательное приложение к техническим чертежам проекта. Такие изображения выполняют всегда, когда составляется проект здания, сооружения, машин, бытовых приборов, к которым, кроме функциональных, предъявляется ещё и эстетические требования.

Среди многочисленных способов построения перспективы этот метод, называемый «методом архитекторов», пользуются наибольшим распространением. Построение перспективы по этому методу основывается на использовании ортогональных проекций здания, обычно – фасада и плана. Метод этот позволяет свободно выбрать точку зрения, её положение и высоту, расстояние от изображаемого объекта, - словом, оставляет за исполнителем широкое право выбора наиболее правильной позиции для наблюдения, дающей самый эффективный вид здания или сооружения.

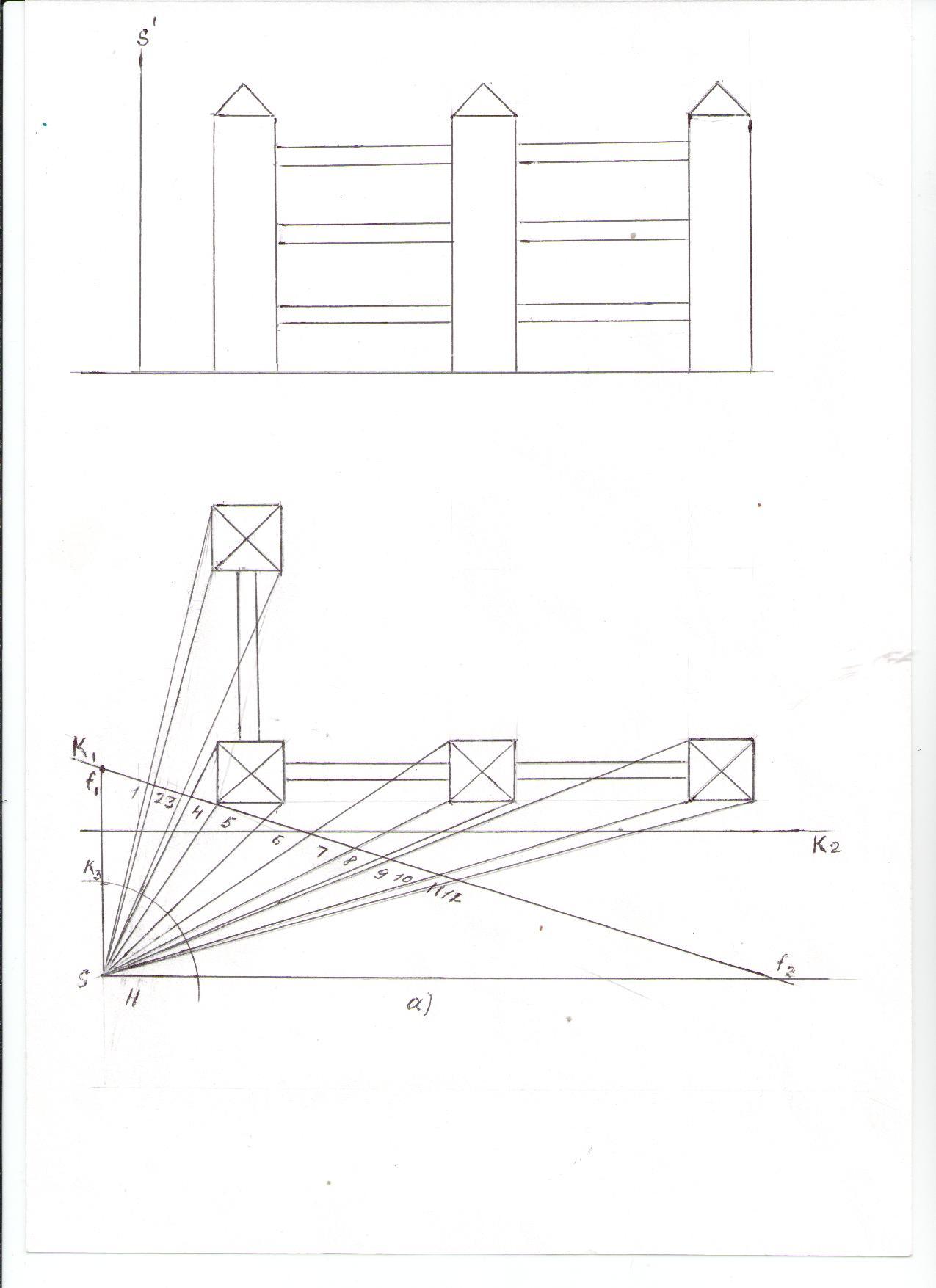

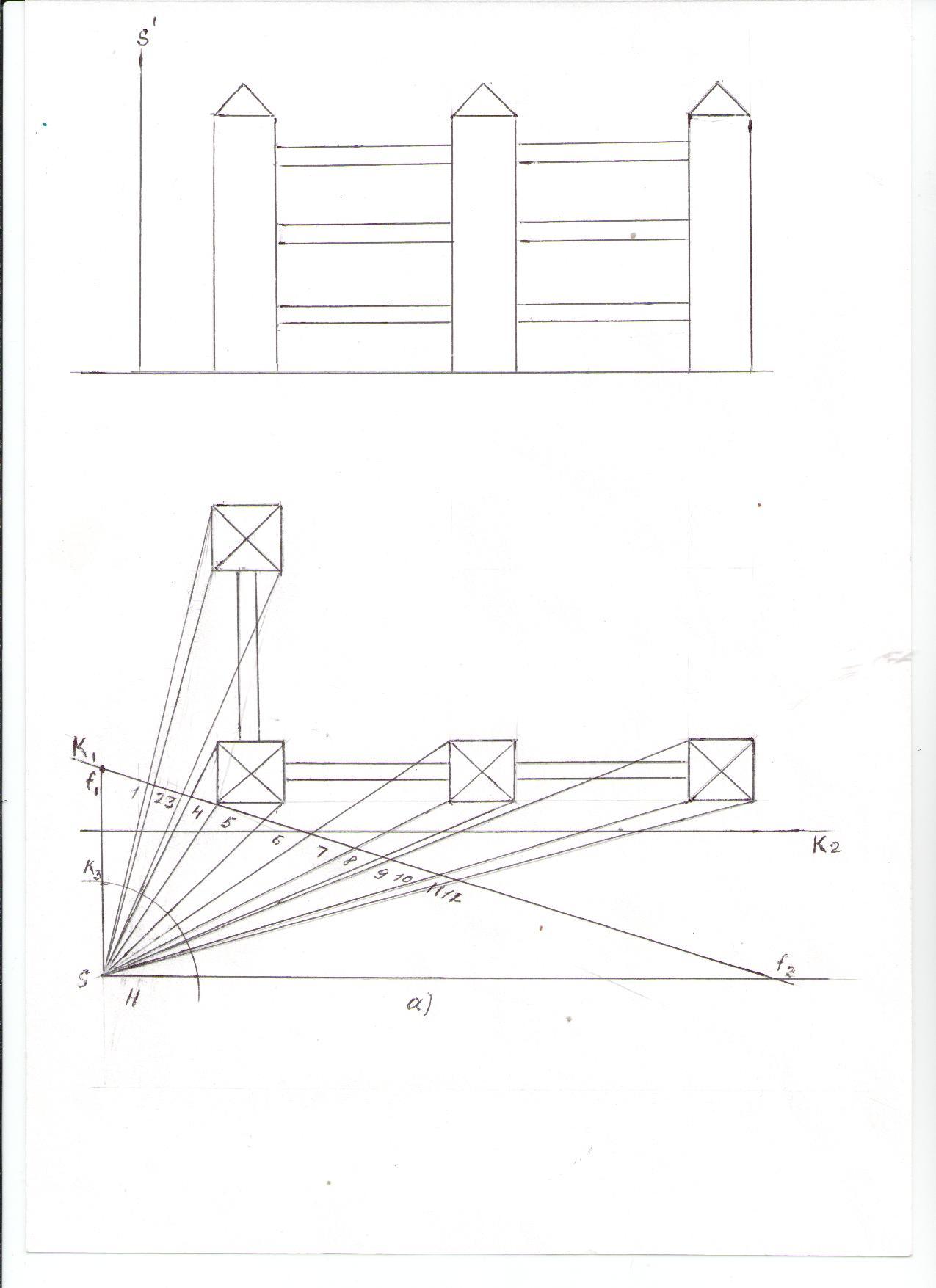

На сравнительно несложном примере – построении перспективы нескольких звеньев ограды с кирпичными столбами, соединёнными металлическими трубами, - познакомимся с основными приемами, составляющими сущность «метода архитекторов».

На рисунке дан комплексный чертёж части ограды в двух проекциях (виды спереди и сверху). Ограда состоит из четырёх столбов, имеющих форму призм с квадратным основанием, верхушки которых увенчаны пирамидами. Между столбами вставлены горизонтальные звенья, состоящие из трёх труб каждое.

Прежде всего наметим положение картинной плоскости на виде сверху. Для упрощение построений плоскость проведём так, чтобы она проходила через одно ребро углового столба. Обозначим проекцию картины через К1. Положение наблюдателя отметим точкой S, соблюдая следующее простое требование: точка зрения должна быть выбрана так, чтобы изображаемая часть ограды была видна под сравнительно небольшим углом зрения. Это значит, что лучи зрения, направленные в крайнюю правую и крайнюю левую точки ограды, должны составить между собой угол, примерно равный нормальному углу зрения человека. Для данного конкретного примера желательно выбрать точку зрения так, чтобы с неё хорошо просматривались столбы и промежутки между ними, чтобы ни один столб не заслонялся другим. Наконец, наблюдатель должен находится против центральной части будущего изображения ограды, а не где-то сбоку. Тогда при проецировании центра изображения лучи его зрения будут направлены к картине под углом, близким к прямому.

Высота точки зрения (высота горизонта) на виде спереди может быть назначена с учётом реальных условий. Если мы хотим приблизиться к действительным условиям наблюдения, то возьмём её не у самой земли и не на высоте, превышающей высоту столбов. Лучше всего взять её на уровне, проходящем чуть выше середины столбов. Так и сделаем, отмечая точку S’ на виде спереди.

Построение удобно разделить на два этапа: сначала построим перспективу плана расположения столбов ограды, а затем уже «установим» на места и сами столбы. Начнём поэтому построение с вида сверху, с плана. Из точки S проведём серию лучей зрения ко всем важным точкам ограды. Это будут видимые из точки S вершины квадратов (проекции боковых ребер столбов), которые обозначены по порядку цифрами 1, 2, 3 и т. д. Соответствующие точки пересечения лучей зрения с картиной также обозначим этими цифрами. Ребро углового столба, расположенное в плоскости картины ( а спереди комплексного чертежа), обозначим цифрой 5.

Метод архитекторов опирается на свойства точек схода, наличие которых облегчает построение. Обычно точки схода выбираются в двух местах горизонта, где сходятся две основные группы параллельных линий изображаемого здания, расположенные под прямым углом друг к другу. В нашем случае это будут линии, соединяющие проекции внешних граней столбов правой и левой стены, которые также образуют между собой прямой угол. Поэтому из точки S проведём два крайних луча, которые параллельны этим линиям и которые дадут нам на горизонтальной проекции картины точки схода f1 и f2.

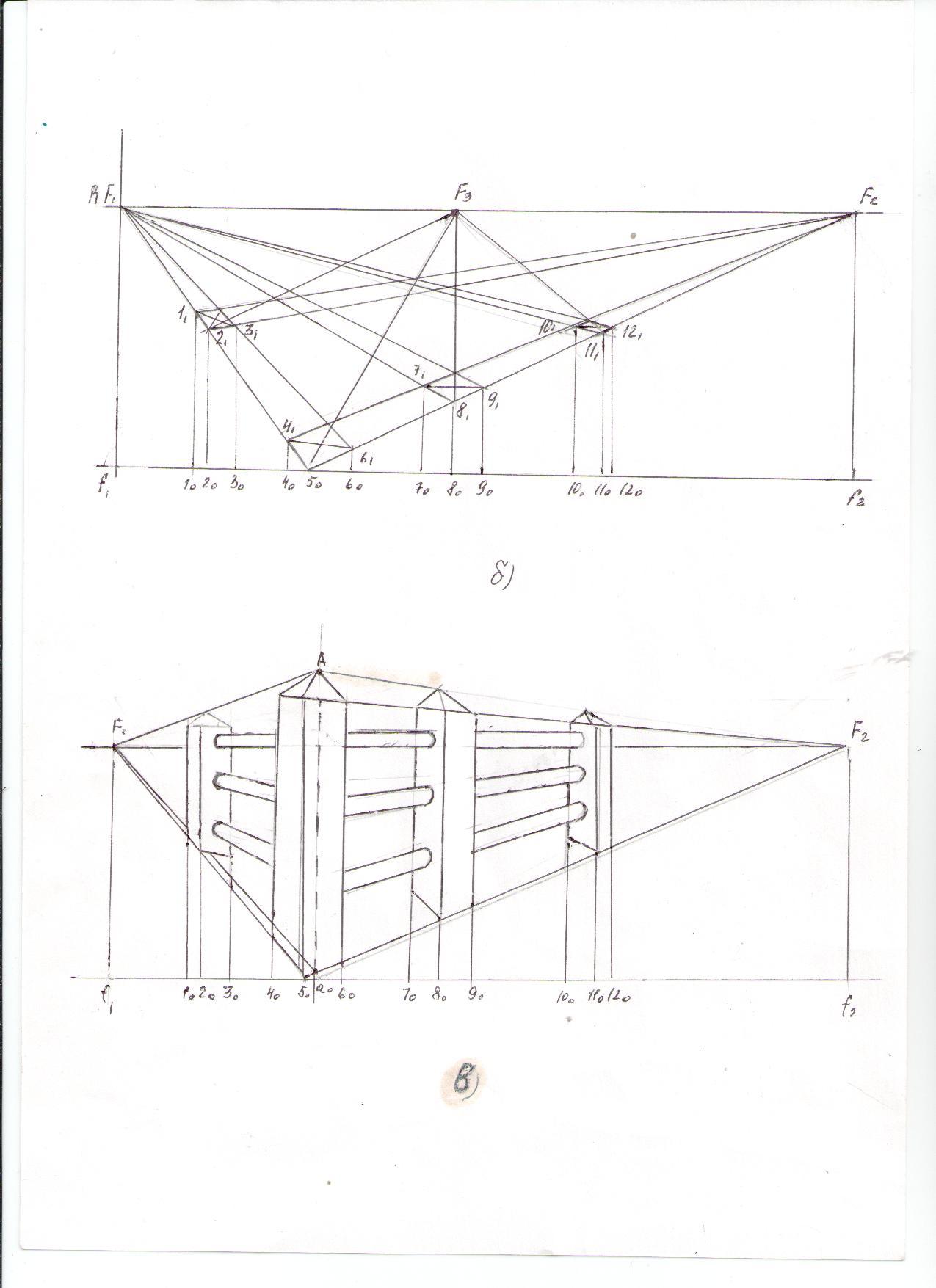

Возьмём теперь бумажную полоску и приложим её к картине на виде сверху. Точно так же, как это мы делали при построении анаморфоза в коническом зеркале, отметим на её кромке все точки картины, включая и точки схода вместе с их буквенными и цифровыми обозначениями.

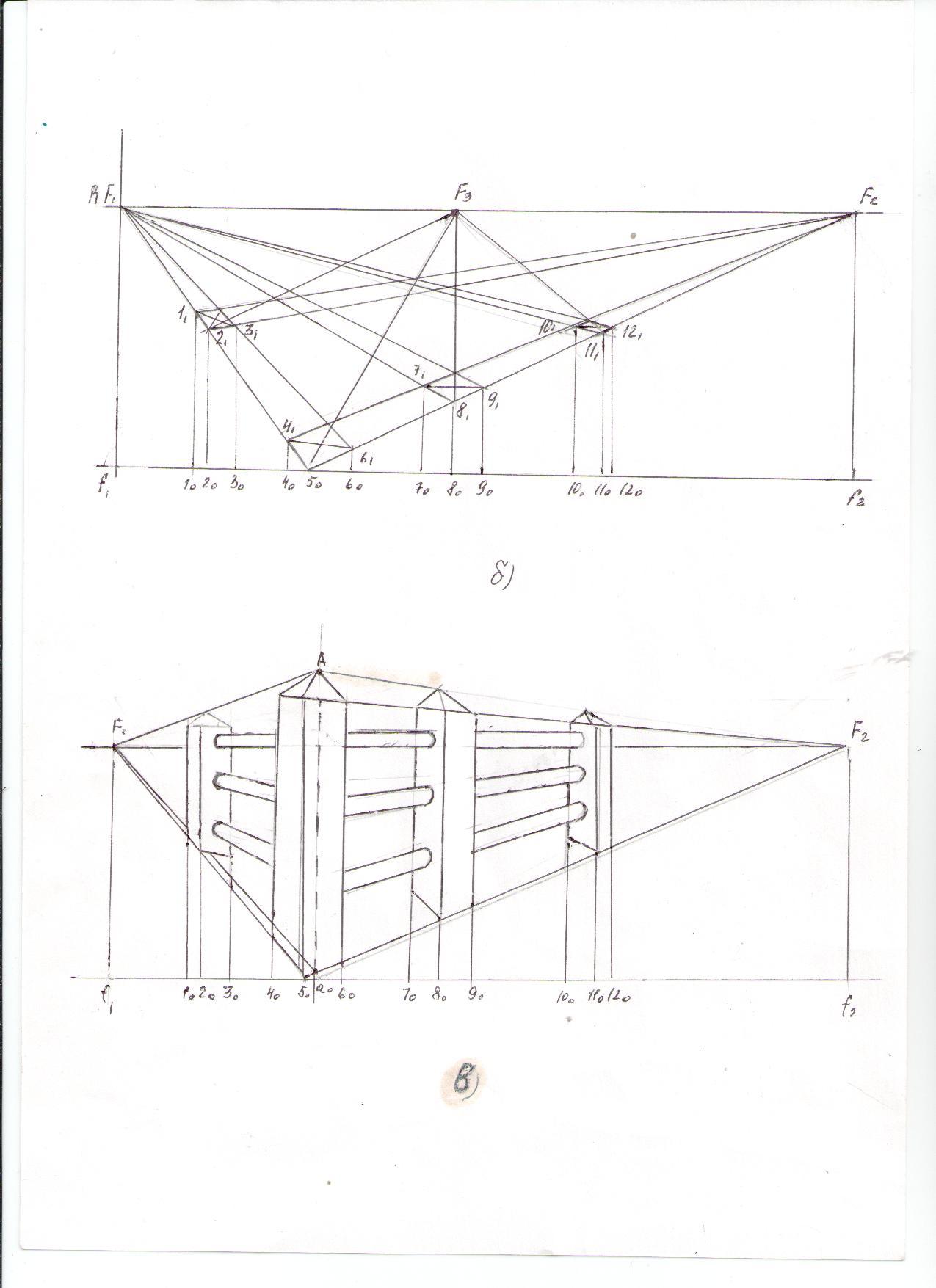

Построение перспективы лучше выполнять на отдельном листе бумаги (рисунок). Проведём нижнюю линию рамки – основание картины и линию горизонта на высоте точки зрения S’, взятой с вида спереди. Приложим к основанию картины бумажную полоску и перенесём на него все отмеченные точки с их обозначениями. Точки схода f1 и f2 вертикальными линиями перенесём вверх на линию горизонта (h – h) и обозначим соответственно F1 и F2. Подготовка закончена. Сначала приступим к построению перспективы плана столбов: Угловая точка плана, обозначенная через 50, окажет здесь существенную помощь. Соединим её с точкой схода F1 и F2. На линиях 50F1 и 50F2 будут лежать внешние стороны квадратов – оснований столбов. Необходимо только правильно разметить длины этих сторон и промежутков между ними в перспективе. В этом помогут точки 10, 20, 30 и т. д., перенесённые с оснований картины, зафиксированные на бумажной полоске. От каждой такой точки проводим вверх вертикальные линии до пересечения с одной и 100 продолжим несколько выше, так как они принадлежат другим линиям, также направленным в точки схода. Соответственно точки пересечения обозначим: 11, 21 и т. д.

Построим контуры оснований столбов в плане. Через точки 11, 21, 41 дополнительно проведём прямые, сходящиеся в точке схода F2, а через точки 61, 81, 91, 111, и 121 – в точке схода F1. Взаимное пересечение этих прямых определит и положение таких точек, 31, 71 и 101, и также четвертую вершину каждого квадрата, не имеющую цифровых обозначений. Перспектива плана столбов построена.

Проведите на каждом изображении квадрата основания столба в плане по две взаимно пересекающееся диагонали. Попробуйте продолжить в глубину картины диагонали, выходящие из вершин 21, 50, 81 и 111. Если вы чертили аккуратно, то сможете убедиться, что продолжения диагоналей пересеклись в одной общей точке, лежащей на линии горизонта между точками схода F1 и F2. Обозначим эту точку через F3. То, что мы сейчас сделали, не более как попутный эксперимент, имеющий целью проконтролировать точность наших построений. Но одновременно он демонстрирует нам одну из закономерностей, свойственных перспективным изображениям.

Теперь построим перспективы самих столбов, (рисунок). Прежде всего заметим, что, поскольку ребра столбов параллельны картине и вертикальны, их параллельность и направление сохраняются и на изображении.

Из точек 11, 21, 41, 50, 61 и т. д. проведём вверх тонкие прямые – вертикали будущих ребер столбов. Поскольку переднее ребро углового столба расположено непосредственно на картине (оно соответствует точке 50), мы сразу можем отметить на перспективе его высоту, взяв её с фронтальной проекции (рисунок). Верхний конец этого ребра соединим с точками схода F1 и F2. Ясно, что на прямой, проведённой к точке схода F1, расположатся верхние концы ребер 1, 2, 4, а на прямой, идущей к F2, - ребер 6, 8, 9, 11 и 12. На чертеже показана только прямая, идущая к точке F2. Отрезки, соединяющее верхние концы каждой пары ребер, принадлежащей одному и тому же столбу, обведены яркой линией. Но как определить высоту ребер 3, 7, 10? Верхняя точка ребра 3 будет лежать на прямой, соединяющей вершину ребра 2 с точкой F2; точно так же вершины ребер 7 и 10 расположатся на прямой 4F2 (на чертеже они не показаны). Это построение позволит нам получить контуры столбов, однако без пирамидальных верхушек.

Вершины пирамид лежат на вертикалях, проведённых из точек пересечения диагоналей оснований столбов на рисунке (как видите, наш эксперимент был не напрасным). Сначала построим полную высоту углового столба, включая верхушку. Соединим точку F1 с точкой пересечения диагоналей его основания и продолжим её вперёд «на себя», до пересечения с основанием картины, что даст нам точку а0. От неё и отложим вверх полную высоту столба, взятую с вида спереди с рисунка т. е. построим отрезок Аа0. Соединив точку А с F1, получим высоту столба вместе с его верхушкой. Она определится, как точка пересечения линии AF1 c вертикалью, проведённой из точки пересечения диагоналей основания. Таким же путем можно получить верхушку левого столба; соединив вершину углового столба с F2, получим и верхушки двух правых столбов. Достроим боковые ребра пирамид.

На рисунке изображены трубы, заложенные между столбами, без показа построения. Оно аналогично предыдущему. Строить надо сначала линии осей труб и их пересечение с боковыми гранями столбов. Для того чтобы разметить положения осей труб, удобно пользоваться высотой углового столба, однако первоначальную разметку надо провести на отрезке а0А, а затем перенести её на ось самого столба. Остальное построение несложно. Нужно учесть, что контуры на перспективном изображении заменяются эллипсами небольшой величины. Эти эллипсы нужно дорисовать от руки.

Полученная перспектива ограды содержит естественные для данного вида проекций искажения и производит наглядное впечатление. Но это изображение неудобно, для того чтобы определять по нему в масштабе истинные размеры элементов ограды. Поэтому такое изображение должно сопровождаться комплексным чертежом с указанием масштаба, как это принято в архитектурных проектах.

Заключение:

Архитектура России:

От XIV-XVI вв. сохранилось несколько деревянных церквей. Более ранние

– «клетские», напоминающие избу с двухскатной крышей и пристройками.

Церкви XVI в. – высокие, восьмигранные, крыты шатром, а пристройки с

двух или с четырех сторон имеют криволинейные кры-ши – «бочки». Их

стройные пропорции, контрасты фигурных «бочек» и строгого шатра, суровых рубленых стен и резьбы галереи и крылец, их неразрывная связь с окружающим пейзажем – свидетельства высокого мастерства народных

мастеров – «древоделей», работавших артелями. Рост Русского государства и национального самосознания после свержения татарского ига отразился в каменных храмах-памятниках XVI в. Являя собой высокое достижение московского зодчества, эти величественные

постройки, посвященные важным событиям, как бы соединяли в себе

динамичность деревянных шатровых церквей и ярусных завершений храмов XIV

– XV вв. с монументальностью соборов XVI в. В каменных церквах-башнях

ведущими стали формы, присущие камню, - ярусы закомар и кокошники вокруг прорезанного окнами шатра. Иногда и шатер заменялся барабаном с куполом или же башни с куполами окружали центральную, крытую шатром башню.

Преобладание вертикалей наделяло ликующей динамичностью устремленную в

высь композицию храма, как бы вырастающего из окружающего его открытых «гульбищ», а нарядный декор придавал сооружению праздничную торжественность. В храмах конца XV и XVI вв. применение так называемого крестчатого свода, опиравшегося на стены, избавляло интерьер от опорных столбов и позволяло разнообразить фасады, которые получали то трехлопастное, то имитирующее закомары завершение, то увенчивались ярусами кокошников. Наряду с этим продолжали строить четырехстолпные пятикупольные храмы, иногда с галереями и приделами. Каменные одностолпные трапезные и жилые монастырские постройки XVI в. имеют гладкие стены, увенчанные простым карнизом или пояском узорной кладки. В жилой архитектуре господствовало дерево, из которого строились и дома в 1-2 этажа, и боярские и епископские дворцы, состоявшие из связанных переходами многосрубных групп на подклетах. В XVII в. переход к товарному хозяйству, развитие внутренней и внешней торговли, усиление центральной власти и расширение границ страны привели к росту старых городов и возникновению новых на юге и востоке, к постройке гостиных дворов и административных зданий, каменных жилых домов бояр и купцов. Развитие старых городов шло в рамках уже сложившейся планировки, а в новых городах-крепостях пытались внести регулярность в планировку улиц и форму кварталов. В связи с развитием артиллерии, города окружались земляными валами с бастионами. На юге и в Сибири строились и деревянные стены с земляной засыпкой, имевшие башни с навесным боем и низкими шатровыми крышами. Каменные стены среднерусских монастырей в то же время теряли свои старые оборонительные устройства, становились более нарядными. Планы монастырей стали регулярнее. Укрупнение масштабов Москвы вызвало надстройку ряда кремлевских сооружений. При этом больше думали выразительности силуэта и нарядности убранства, чем об улучшении оборонительных качеств укреплений. Сложный силуэт и богатую белокаменную резьбу карнизов, крылец и фигурных наличников получил теремной дворец, построенный в Кремле. Третий этаж в деревянных зданиях часто был каркасным, а в каменных – с деревянным потолком вместо сводов. Порой верхние этажи каменных домов были деревянными. В Пскове дома XVII в. почти лишены декоративного убранства, и лишь в редких случаях окна обрамлялись наличниками. Среднерусские кирпичные дома, часто асимметричные, с разными по высоте и форме крышами, имели карнизы, междуэтажные пояса, рельефные наличники окон из профильного кирпича и украшались раскраской и изразцовыми вставками. Иногда применялась крестообразная схема плана, соединение под прямым углом трехчастных зданий, внутренние лестницы вместо наружных. Дворцы в XVII в. эволюционировали от живописной разбросанности к компактности и симметрии. Это видно из сравнения деревянного дворца в селе Коломенском с Лефортовским дворцом в Москве. Дворцы церковных владык включали церковь, а иногда, состоя из ряда зданий, окружались стеной с башнями и имели вид кремля или монастыря. Монастырские кельи часто состояли из трехчастных секций, образующих длинные корпуса. Административные здания XVII в. походили на жилые дома. Гостиный двор в Архангельске, имевший 2-этажные корпуса с жильем наверху и складами внизу, был в то же время и крепостью с башнями, господствовавшей над окружающей застройкой. Расширение культурных связей России с Западом содействовало появлению на фасадах домов и дворцов ордерных форм и поливных изразцов, в распространении которых известную роль сыграли белорусские керамисты, работавшие у патриарха Никона на постройке Ново- Иерусалимского монастыря в Истре. Убранству патриаршего собора стали подражать и даже стремились превзойти его нарядностью. В конце XVII в. ордерные формы выполнялись в белом камне. В церквах на протяжении XVII в. происходила та же эволюция от сложных и асимметричных композиций к ясным и уравновешенным, от живописного кирпичного «узорочья» фасадов к четко размещенному на них ордерному убранству. Для первой половины XVII в. типичны бесстолпные с сомкнутым сводом «узорочные» церкви с трапезной, приделами и колокольней. Они имеют пять глав, главки над приделами, шатры над крыльцами и колокольней, ярусы кокошников и навеянные жилой архитектурой карнизы, наличники, филированные пояски. Своим дробным декором, живописным силуэтом и сложностью объема эти церкви напоминают многосрубные богатые хоромы, отражая проникновение в церковное зодчества светского начала и утрачивая монументальную ясность композиции.

Архитектура Казахстана:

Архитектурные традиции тагискенцев эпохи поздней бронзы получили дальнейшее развитие в находящемся неподалеку от своих прототипов в долине Инкар-Дарьи мавзолее IV века до нашей эры "Баланды-2" – центрическом многокамерном сооружении с коническим шатровым куполом, возвышающимся над цилиндрическим или призматическим объемом, предопределившим композиции уникальных средневековых памятников Казахстана и Средней Азии.

Именно при возведении этого мавзолея произошло "рождение" купола как важной архитектурной формы и строительной конструкции, позволяющей перекрывать довольно большие пролеты, и применение в качестве основного строительного материала кирпича.

Список использованной литературы

1. История архитектуры и строительства Казахстана. 2. Искусство стран и народов мира( художественная энциклопедия). 3. Гребушена Н. Г., «История мировой художественной культуры». 4. Энциклопедический словарь юного художника. 5. Ильина Т. В., «История искусств». 6. Л. М. Эйдельс «Занимательные проекции».

и над Москвой, и над другими городами.

и над Москвой, и над другими городами.