Древнерусская живопись

Презентацию выполнила

Первушина Е.М.

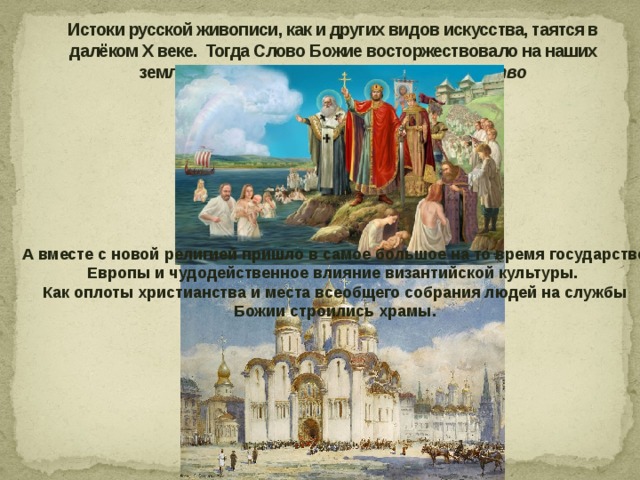

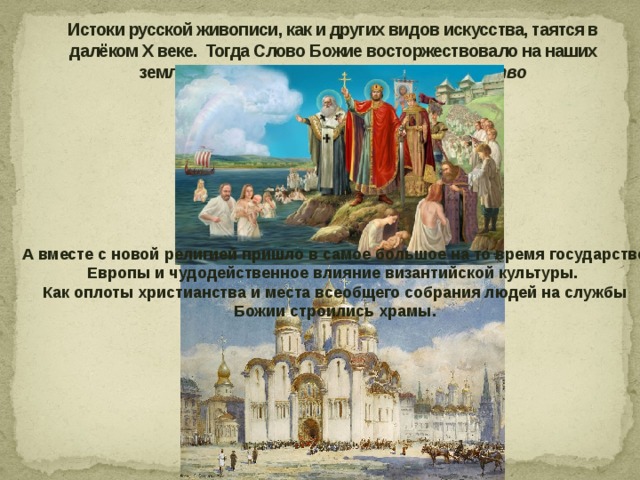

Истоки русской живописи, как и других видов искусства, таятся в далёком X веке. Тогда Слово Божие восторжествовало на наших землях: Киевская Русь приняла христианство

А вместе с новой религией пришло в самое большое на то время государство Европы и чудодейственное влияние византийской культуры. Как оплоты христианства и места всеобщего собрания людей на службы Божии строились храмы.

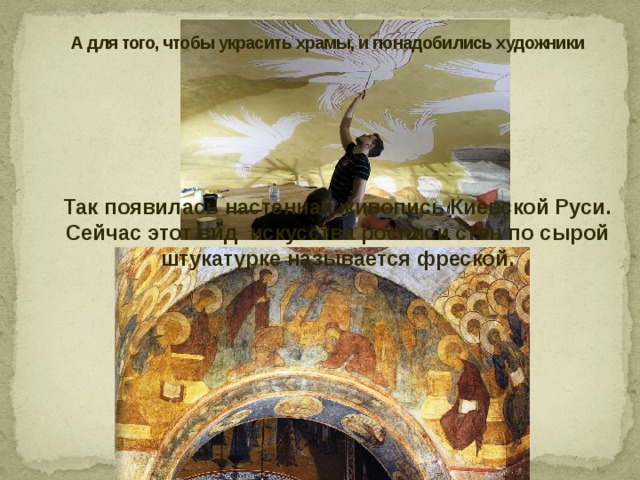

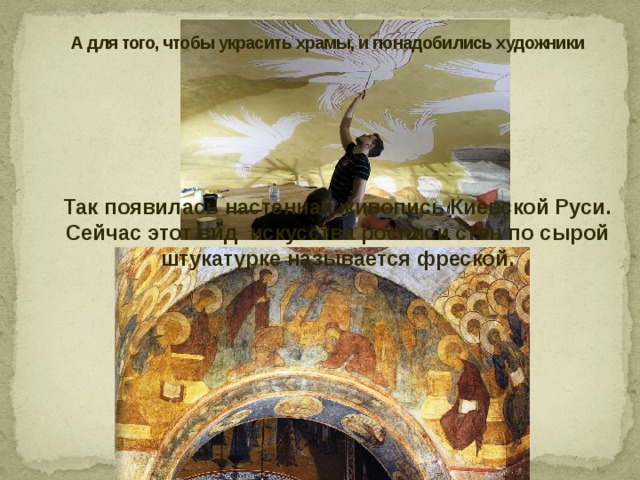

А для того, чтобы украсить храмы, и понадобились художники

Так появилась настенная живопись Киевской Руси. Сейчас этот вид искусства росписи стен по сырой штукатурке называется фреской.

Вместе с фресками стены украшали мозаики, которые выкладывали из кусочков разноцветной, переливающейся на солнце смальты.

Среди сохранившихся памятников живописи Киевской Руси следует отметить мозаики и фрески Собора Святой Софии в Киеве. Живописное оформление храма соответствует византийским канонам, что не удивительно: авторами мозаик и росписей были византийские мастера. Живописные композиции храма символизируют «церковь небесную» и «церковь земную».

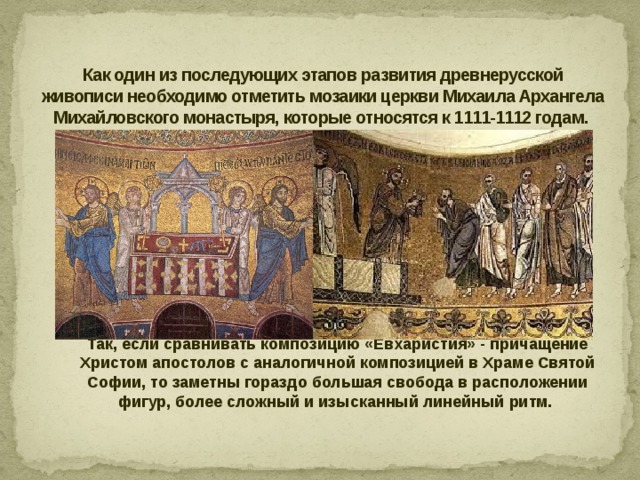

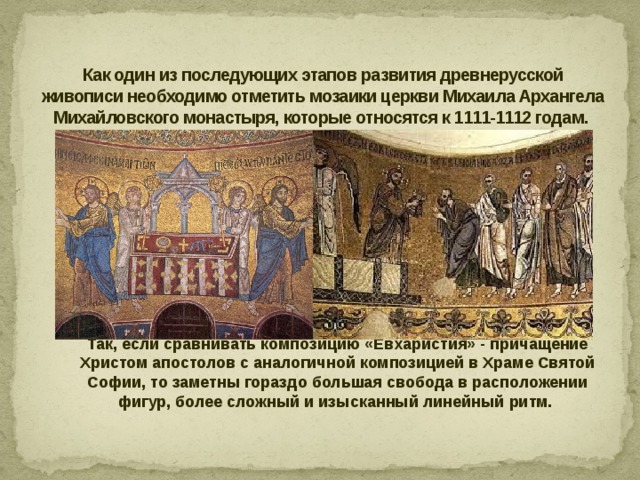

Как один из последующих этапов развития древнерусской живописи необходимо отметить мозаики церкви Михаила Архангела Михайловского монастыря, которые относятся к 1111-1112 годам.

Так, если сравнивать композицию «Евхаристия» - причащение Христом апостолов с аналогичной композицией в Храме Святой Софии, то заметны гораздо большая свобода в расположении фигур, более сложный и изысканный линейный ритм.

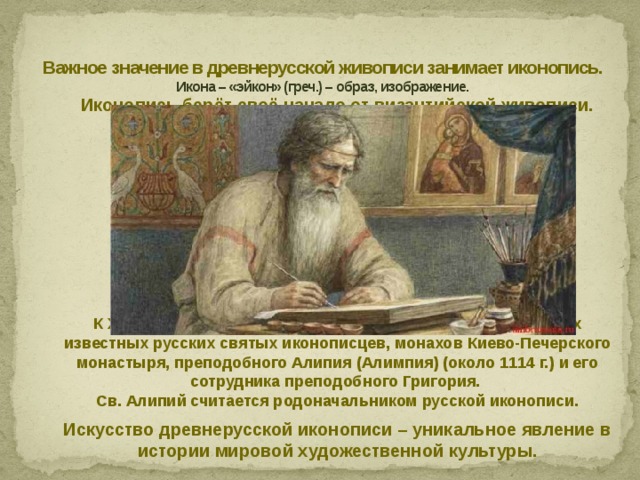

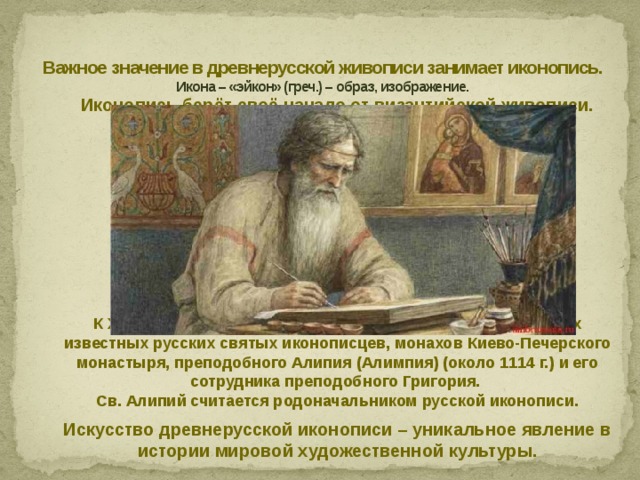

Важное значение в древнерусской живописи занимает иконопись. Икона – «эйкон» (греч.) – образ, изображение.

Иконопись берёт своё начало от византийской живописи.

К XI веку относится и деятельность учеников греков, первых известных русских святых иконописцев, монахов Киево-Печерского монастыря, преподобного Алипия (Алимпия) (около 1114 г.) и его сотрудника преподобного Григория.

Св. Алипий считается родоначальником русской иконописи.

Искусство древнерусской иконописи – уникальное явление в истории мировой художественной культуры.

К сожалению, икон XI - начала XIII веков сохранилось очень мало, основной причиной чему является уничтожение художественных центров Руси во время нашествия Батыя.

Более остальных русских городов повезло Новгороду, который находится севернее, и не был взят Батыем. Именно здесь и сохранилась большая часть русских икон, относящихся к домонгольскому периоду.

Великолепным образцом работ новгородских мастеров является икона «Устюжское Благовещение», относящаяся к 20-30 годам XII века .

Окончательно древнерусская живопись, как самостоятельная школа, сформировалась со второй половины XIII столетия, после того, как связи с Византией и Балканами разорвались в результате нашествия Батыя. Именно тогда сформировались собственные традиции в русской живописи.

Успение Богоматери. Икона 13 века. Фрагмент

В изобразительном искусстве восточных славян начиная с конца XIII века происходят определенные изменения: более разнообразной становится иконография «священных» изображений, сами композиции становятся динамичнее, более сложным становится образ человека. В целом живопись наполняется эмоциональным содержанием

В конце XIV столетия именно в Москве сосредотачивается художественная жизнь Руси. Здесь работают свои многочисленные мастера и не менее многочисленные приезжие: греки, сербы и др.

Грань XIV и XV столетий связана с именем величайшего иконописца, преподобного Андрея (Рублева), работавшего со своим другом преподобным Даниилом (Черным). Необычайная глубина духовного прозрения преподобного Андрея нашла свое выражение при посредстве совершенно исключительного художественного дара.

Андрей Рублёв - Троица Ветхозаветная

Быстрое экономическое развитие Новгорода притягивало иноземных мастеров искусства, в частности, здесь в XIV веке работал великий византийский художник Феофан Грек.

Кисть Феофана Грека свободна и непринужденна. Каждый персонаж индивидуален, что придает жизненную конкретность их переживаниям. В этом состоит особенная манера письма мастера, несмотря на то, что художник точно следует канонам иконографии.

Христос Вседержитель. Фрагмент росписи церкви Спаса Преображения. Феофан Грек

Вторая половина XV и начало XVI века связаны с другим гениальным мастером, имя которого ставилось рядом с именем преподобного Андрея, - Дионисием, работавшим со своими сыновьями.

Его творчество, опираясь на традиции Рублева, представляет собой блестящее завершение русской иконописи XV века.

Этот период знаменует собой большое совершенство техники, изощренность линий, изысканность форм и красок .

«Спас в силах» Дионисий

Творчество Дионисия и его школы стало важным этапом в развитии древнерусской живописи.

Среди работ художников XVI века появляется больше произведений с историческими сюжетами. Появляется новый жанр - своеобразный исторический воображаемый «портрет.

В изобразительном искусстве появляется значительно больше бытовых подробностей; в иконах, росписях, миниатюре все более подробным становится архитектурный и природный ландшафт.

Все эти новые веяния просматриваются уже в росписи Благовещенского собора в Москве (1508), над которой работала артель живописцев под началом Феодосия, сыном Дионисия.

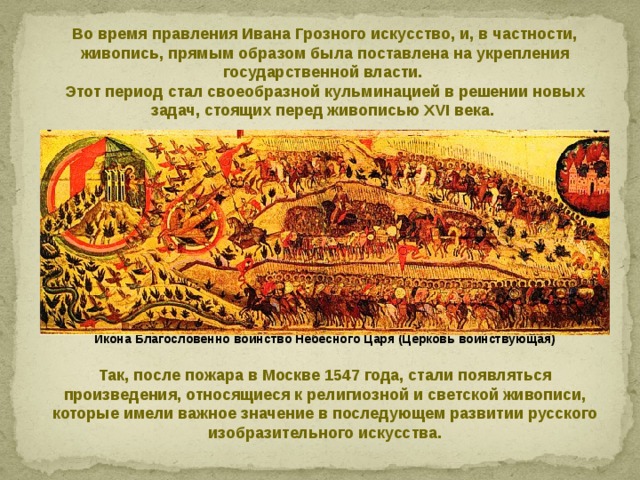

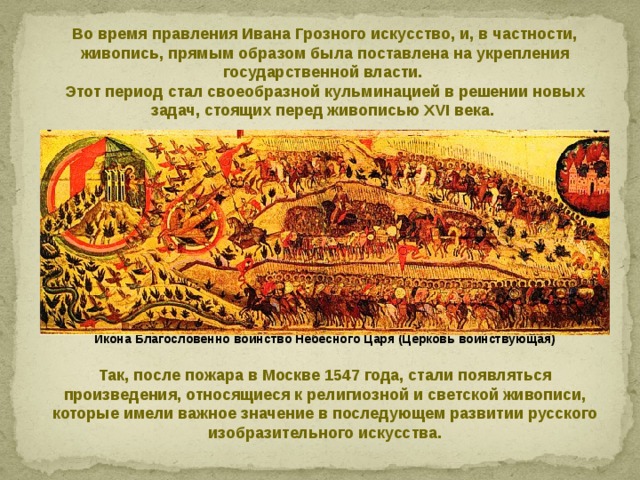

Во время правления Ивана Грозного искусство, и, в частности, живопись, прямым образом была поставлена на укрепления государственной власти.

Этот период стал своеобразной кульминацией в решении новых задач, стоящих перед живописью XVI века.

Икона Благословенно воинство Небесного Царя (Церковь воинствующая)

Так, после пожара в Москве 1547 года, стали появляться произведения, относящиеся к религиозной и светской живописи, которые имели важное значение в последующем развитии русского изобразительного искусства.

Как отдельный вид изобразительного искусства, пришедший на Русь из Византии, можно выделить книжную миниатюру.

Известно, что во второй половине XV столетия в Москве существовала школа миниатюристов. Миниатюры украшали такие произведения, как Псалтирь, принадлежавшая Троице-Сергиевой лавре, и «Книга пророков» 1489 года.

Несмотря на то, что Москва в XVI веке определяла направление развитие русской живописи, существовали местные художественные школы. Свои особенные черты присутствуют в иконах, созданных в других русских городах: Ярославле, Нижнем Новгороде, Костроме, которые обладали собственными художественными кадрами.

Икона Пресвятой Богородицы «Грузинская». Вторая половина XVI века. Русский Север. Дерево