СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Экспериментальная психология

экспериментальная психология.сообщение к семинару

Просмотр содержимого документа

«Экспериментальная психология»

1.Научное исследование: направления, типы, принципы, этапы, структура.

Наука — это сфера человеческой деятельности, результатом которой является новое знание о действительности, отвечающее критерию истинности. Практичность, полезность, эффективность научного знания считаются производными от его истинности. Ученый, а точнее, научный работник, — это профессионал, который строит своею деятельность, руководствуясь критерием «истинность—ложность».

Кроме того, термин «наука» относят ко всей совокупности знаний, полученных на сегодняшний день научным методом.

Результатом научной деятельности может быть описание реальности, объяснение предсказания процессов и явлений, которые выражаются в виде текста, структурной схемы, графической зависимости, формулы и т. д. Идеалом научного поиска считается открытие законов — теоретическое объяснение действительности.

Однако научное познание не исчерпывается теориями. Все виды научных результатов можно условно упорядочить на шкале «эмпирическое — теоретическое знание»: единичный факт, эмпирическое обобщение, модель, закономерность, закон, теория.

От любой другой сферы человеческой деятельности наука отличается своими целями, средствами, мотивами и условиями, в которых научная работа протекает. Цель науки — постижение истины, а способ постижения истины — научное исследование.

Исследование, в отличие от стихийных форм познания окружающего мира, основано на норме деятельности — научном методе. Его осуществление предполагает осознание и фиксацию цели исследования, средств исследования (методологию, подходы, методы, методики), ориентацию исследования на воспроизводимость результата.

Различают эмпирическое и теоретическое исследования, хотя разграничение это условно. Как правило, большинство исследований имеет теоретико-эмпирический характер. Любое исследование осуществляется не изолированно, а в рамках целостной научной программы или в целях развития научного направления.

Исследования по их характеру можно разделить на фундаментальные и прикладные, монодисциплинарные и междисциплинарные, аналитические и комплексные и т. д. Фундаментальное исследование направлено на познание реальности без учета практического эффекта от применения знании.

Прикладное исследование проводится в целях получения знания, которое должно быть использовано для решения конкретной практической задачи. Монодисциплинарные исследования проводятся в рамках отдельной науки (в данном случае — психологии). Как и междисциплинарные, эти исследования требуют участия специалистов различных областей и проводятся на стыке нескольких научных дисциплин. К этой группе можно отнести генетические исследования, исследования в области инженерной психофизиологии, а также исследования на стыке этнопсихологии и социологии.

Комплексные исследования проводятся с помощью системы методов и методик, посредством которых ученые стремятся охватить максимально (или оптимально) возможное число значимых параметров изучаемой реальности.

Однофакторное, или аналитическое, исследование направлено на выявление одного, наиболее существенного, по мнению исследователя, аспекта реальности.

Исследования по цели их проведения можно разделить на несколько типов.

К первому типу относятся поисковые исследования. Хотя название звучит тавтологично, под ним подразумевается попытка решения проблемы, которую никто не ставил или не решал подобным методом. Иногда аналогичные исследования называют исследованиями «методом тыка»: «Попробуем так, может, что-то и получится». Научные работы такого рода направлены на получение принципиально новых результатов в малоисследованной области.

Второй тип — критические исследования Они проводятся в целях опровержения существующей теории, модели, гипотезы, закона и пр. или для проверки того, какая из двух альтернативных гипотез точнее прогнозирует реальность. Критические исследования проводятся в тех областях, где накоплен богатый теоретический и эмпирический запас знаний и имеются апробированные методики для осуществления эксперимента.

Большинство исследований, проводимых в науке, относится к уточняющим. Их цель — установление границ, в пределах которых теория предсказывает факты и эмпирические закономерности. Обычно, по сравнению с первоначальным экспериментальным образцом, изменяются условия проведения исследования, объект, методика. Тем самым регистрируется, на какую область реальности распространяется полученное ранее теоретическое знание.

И, наконец, последний тип — воспроизводящее исследование. Его цель — точное повторение эксперимента предшественников для определения достоверности, надежности и объективности полученных результатов. Результаты любого исследования должны повториться в ходе аналогичного эксперимента, проведенного другим научным работником, обладающим соответствующей компетенцией. Поэтому после открытия нового эффекта, закономерности, создания новой методики и т.п. возникает лавина воспроизводящих исследований, призванных проверить результаты первооткрывателей. Воспроизводящее исследование — основа всей науки. Следовательно, метод и конкретная методика эксперимента должны быть интерсубъективными, т.е. операции, проводимые в ходе исследования, должны воспроизводиться любым квалифицированным исследователем.

Огромный вклад в развитие научной методологии середины и конца XX в. внесли К. Поппер, И. Лакатос, П. Фейерабенд, П. Холтон и ряд других выдающихся философов и ученых. Они основывались на анализе развития нужного знания и реальной деятельности исследователей. Особое влияние на их взгляды оказала революция в естествознании, затронувшая математику, физику, химию, биологию, психологию и другие фундаментальные науки. Изменился сам подход к науке и жизни в науке. В XIXв. ученый, обнаружив факт, закономерность, создав теорию, мог в течение всей жизни защищать свои взгляды от критических нападок и проповедовать их ex cathedra — наука не очень-то отличалась от философии, — надеясь на истинность и неопровержимость своих убеждений. Отсюда — принцип верифицируемости, фактической подтверждаемости теории, выдвинутый О. Контом. В XX в. на протяжении жизни одного поколения научные взгляды на реальность порой претерпевали кардинальные изменения. Старые теории опровергались наблюдением и экспериментом. Ученый в течение активной научной жизни мог для объяснения экспериментальных данных, полученных коллегами, выдвигать последовательно ряд теорий, опровергающих одна другую. Человек перестал отождествлять себя со своей идеей, «паранойяльная» установка оказалась неэффективной и была отвергнута. Теория уже не считалась сверхценностью и превратилась во временный инструмент, который, как резец или фрезу, можно затачивать, но в конце концов он подлежит замене.

Итак, любая теория есть временное сооружение и может быть разрушена. Отсюда — критерий научности знания: научным признается такое знание, которое может быть опровергнуто (признано ложным) в процессе эмпирической проверки. Знание, для опровержения которого нельзя придумать соответствующую процедуру, не может быть научным.

С позиций критического рационализма (так характеризовали свое мировоззрение Поппер и его последователи) эксперимент — это метод опровержения правдоподобных гипотез. Из логики критического рационализма исходят современная теория статистической проверки гипотез и планирование эксперимента.

Принцип потенциальной опровержимости научной теории Поппер назвал принципом фальсифицируемости.

Нормативный процесс научного исследования строится следующим образом:

1. Выдвижение гипотезы (гипотез).

2. Планирование исследования.

3. Проведение исследования.

4. Интерпретация данных.

5. Опровержение или неопровержение гипотезы (гипотез).

6. В случае опровержения старой — формулирование новой гипотезы (гипотез).

Любое исследование включает в себя ряд необходимых этапов.

В самом первом приближении любое научное исследование, в том числе и психологическое, проходит три этапа: 1) подготовительный; 2) основной; 3) заключительный.

На первом этапе формулируются цели и задачи исследования, производится ориентация в совокупности знаний в данной области, составляется программа действий, решаются организационные, материальные и финансовые вопросы. На основном этапе производится собственно исследовательский процесс: ученый с помощью специальных методов вступает в контакт (непосредственный или опосредованный) с изучаемым объектом и производит сбор данных о нем. Именно этот этап обычно в наибольшей степени отражает специфику исследования: изучаемую реальность в виде исследуемых объекта и предмета, область знаний, вид исследования, методическое оснащение. На заключительном этапе производится обработка полученных данных и превращение их в искомый результат. Результаты соотносятся с выдвинутыми целями, объясняются и включаются в имеющуюся в данной области систему знаний.

Приведенные этапы можно разукрупнить, и тогда получим более подробную схему, аналоги которой в том или ином виде приводятся в научной литературе [21, 126, 176]:

I. Подготовительный этап

Постановка проблемы.

Выдвижение гипотезы.

Планирование исследования.

II. Основной этап

4. Сбор данных.

III. Заключительный этап

Обработка данных.

Интерпретация результатов.

Выводы и включение результатов в систему знаний.

Надо сказать, что приведенная последовательность этапов не должна рассматриваться как жесткая и обязательно принимаемая к неуклонному исполнению схема. Это скорее общий принцип алгоритмизации исследовательских действий. В некоторых условиях порядок следования этапов может изменяться, исследователь может возвращаться к пройденным этапам, не завершив или даже не приступив к исполнению последующих, отдельные этапы могут выполняться частично, а некоторые даже выпадать. Такая свобода выполнения этапов и операций предусматривается при так называемом гибком планировании.

Все методы современной науки делятся на теоретические и эмпирические. Деление это весьма условное.

В качестве самостоятельного можно выделить метод моделирования, имеющий собственную специфику.

Кроме того, от теоретических и эмпирических методов отличают интерпретационные методы, в частности методы представления и обработки данных.

При проведении теоретического исследования ученый имеет дело не с самой реальностью, а с ее мысленной репрезентацией — представлением в форме умственных образов, формул, пространственно-динамических моделей, схем, описаний в естественном языке и т. д. Теоретическая работа совершается «в уме».

Эмпирическое исследование проводится для проверки правильности теоретических построений; ученый взаимодействует с самим объектом, а не с его знаково-символическим или пространственно-образным аналогом. Обрабатывая и интерпретируя данные эмпирического исследования, экспериментатор так же, как и теоретик, работает с графиками, таблицами, формулами, но взаимодействие с ними протекает в основном «во внешнем плане действия»: рисуются схемы, с помощью компьютера делаются расчеты и пр. В теоретическом исследовании проводится «мысленный эксперимент», когда идеализированный объект исследования (точнее — умственный образ) ставится в различные условия (также мысленные), после чего, на основе логических рассуждений, анализируется его возможное поведение.

Метод моделирования отличен как от теоретического метода, дающего обобщенное, абстрагированное знание, так и от эмпирического. При моделировании исследователь пользуется методом аналогий, умозаключением «от частного к частному», тогда как экспериментатор работает с помощью методов индукции (математическая статистика является современным вариантом индуктивного вывода). Теоретик пользуется правилами дедуктивного умозаключения, разработанными еще Аристотелем.

Для исследователя, применяющего моделирование, модель — аналог объекта. Моделирование используется тогда, когда невозможно провести экспериментальное исследование объекта. К таким объектам относятся уникальные системы, недоступные экспериментальному изучению, или системы, на которых эксперимент производить по моральным соображениям нельзя: Вселенная, Солнечная система, экосистема национального парка «Лосиный остров» и человек как объект, например, ряда медицинских и психофармакологических исследований. Иногда модель выбирается исходя из принципа удобства, большей простоты и экономичности проведения исследования. Так, вместо испытания гигантского корабля первоначально исследуется его плавучесть на модели (с учетом принципиально важных масштабных искажений). Вместо того чтобы исследовать особенности элементарных форм научения и познавательной активности у человека, психологи успешно используют для этого «биологические модели»: крыс, обезьян, кроликов и даже свиней.

Различают «физическое» и «знаково-символическое» моделирование. «Физическая» модель исследуется экспериментально. «Знаково-символическая» модель, как правило, реализуется в виде более или менее сложной компьютерной программы, и исследование ее поведения — дело теоретиков.

К общенаучным эмпирическим методам относятся: 1) наблюдение, 2) эксперимент, 3) измерение. Рассмотрим их особенности, возможности, которые они предоставляют исследователю, и недостатки.

Первый метод, с которым обычно начинают знакомить студентов, — наблюдение. В ряде наук это единственный эмпирический метод. Классической наблюдательной наукой является астрономия. Все ее достижения связаны с совершенствованием техники наблюдения. Не меньшее значение наблюдение имеет в поведенческих науках. Основные результаты в этологии (науке о поведении животных) получены с помощью наблюдения за активностью животных в естественных условиях. Наблюдение имеет огромное значение в физике, химии, биологии. С наблюдением связан так называемый идиографический подход к исследованию реальности. Последователи этого подхода считают его единственно возможным в науках, изучающих уникальные объекты, их поведение и историю.

Идиографический подход требует наблюдения и фиксации единичных явлений и событий. Он широко применяется в исторических дисциплинах. Важное значение он имеет и в психологии. Достаточно вспомнить такие исследования, как работа А. Р. Лурии «Маленькая книжка о большой памяти» или монография 3. Фрейда «Леонардо да Винчи».

Идиографическому подходу противостоит номотетический подход — исследование, выявляющее общие законы развития, существования и взаимодействия объектов.

Наблюдение является методом, на основе которого можно реализовать или номотетический, или идиографический подход к познанию реальности.

Наблюдением называется целенаправленное, организованное и определенным образом фиксируемое восприятие исследуемого объекта. Результаты фиксации данных наблюдения называются описанием поведения объекта.

Наблюдение может проводиться непосредственно или же с использованием технических средств и способов регистрации данных (фото-, аудио- и видеоаппаратура, карты наблюдения и пр.). Однако с помощью наблюдения можно обнаружить лишь явления, встречающиеся в обычных, «нормальных» условиях, а для познания существенных свойств объекта необходимо создание особых условий, отличных от «нормальных». Кроме того, наблюдение не позволяет исследователю целенаправленно варьировать условия наблюдения в соответствии с замыслом. Исследователь не может воздействовать на объект, чтобы познать его характеристики, скрытые от непосредственного восприятия.

Эксперимент позволяет выявить причинные зависимости и ответить на вопрос: «Что вызвало изменение в поведении?» Наблюдение применяется тогда, когда либо невозможно, либо непозволительно вмешиваться в естественное течение процесса.

Главными особенностями метода наблюдения являются:

— непосредственная связь наблюдателя и наблюдаемого объекта;

— пристрастность (эмоциональная окрашенность) наблюдения;

— сложность (порой — невозможность) повторного наблюдения.

В естественных науках наблюдатель, как правило, не влияет на изучаемый процесс (явление). В психологии существует проблема взаимодействия наблюдателя и наблюдаемого. Если испытуемый знает, что за ним наблюдают, то присутствие исследователя оказывает влияние на его поведение.

Ограниченность метода наблюдения вызвала к жизни другие, более «совершенные» методы эмпирического исследования: эксперимент и измерение. Эксперимент и измерение позволяют объективировать процесс, ибо они проводятся с использованием специальной аппаратуры и способов объективной регистрации результатов в количественной форме.

В отличие от наблюдения и измерения, эксперимент позволяет воспроизводить явления реальности в специально созданных условиях и тем самым выявлять причинно-следственные зависимости между явлением и особенностями внешних условий.

Измерение проводится как в естественных, так и в искусственно созданных условиях. Отличие измерения от эксперимента состоит в том, что исследователь не стремится воздействовать на объект, но регистрирует его характеристики такими, какими они являются «объективно», независимо от исследователя и методики измерения (последнее для ряда наук невыполнимо).

В отличие от наблюдения, измерение проводится в ходе приборно-опосредованного взаимодействия объекта и измерительного инструмента: естественное «поведение» объекта не модифицируется, но контролируется и регистрируется прибором. При измерении невозможно выявить причинно-следственные зависимости, но можно установить связи между уровнями разных параметров объектов. Так измерение превращается в корреляционное исследование.

Измерение обычно определяют как некоторую операцию, с помощью которой вещам приписываются числа. С математической точки зрения, это «приписывание» требует установления соответствия между свойствами чисел и свойствами вещей.

С методической точки зрения, измерение — это регистрация состояния объекта (объектов) на основе регистрации изменения состояний другого объекта (прибора). При этом должна быть определена функция, связывающая состояния объекта и прибора. Операция приписывания чисел объекту является вторичной: числовые значения на шкале прибора мы считаем не показателями прибора, а количественными характеристиками состояния объекта. Специалисты по теории измерений всегда большее внимание уделяли второй процедуре — интерпретации показателей, а не первой — описанию взаимодействия прибора и объекта. В идеале операция интерпретации должна точно описывать процесс взаимодействия объекта и прибора, а именно — влияние характеристик объекта на его показания.

Итак, измерение можно определить как эмпирический метод выявления свойств или состояний объекта путем организации взаимодействия объекта с измерительным прибором, изменения состояний которого зависят от изменения состояния объекта. Прибором может быть не только внешний по отношению к исследователю предмет, например, линейка — прибор для измерения длины. Сам исследователь может быть измерительным инструментом: «человек есть мера всех вещей». И действительно, ступня, палец, предплечье служили первичными мерами длины (фут, дюйм, локоть и пр.). Так же и с «измерением» человеческого поведения: особенности поведения другого человека исследователь может оценивать непосредственно — тогда он превращается в эксперта. Такой вид измерения сходен с наблюдением. Но существует инструментальное измерение, когда психолог применяет какую-нибудь измерительную методику, например тест на интеллект.

Психологическим измерением считают оценку величины тех или иных параметров реальности, сходств и различий объектов реальности, и оценку эту производит испытуемый. На основании этих оценок исследователь «измеряет» особенности субъективной реальности испытуемого. В этом смысле «психологическое измерение» является задачей, данной испытуемому.

Психологическое измерение во втором значении, о котором мы и будем говорить в дальнейшем, проводится исследователем для оценки особенностей поведения испытуемого. Это — задача психолога, а не испытуемого.

Наблюдение условно можно отнести к «пассивным» методам исследования. Действительно, наблюдая поведение людей или измеряя параметры поведения, мы имеем дело с тем, что нам предоставляет природа «здесь-и-теперь». Мы не можем повторно провести наблюдение в удобное для нас время и воспроизвести процесс по своей воле. При измерении мы регистрируем лишь «внешние» свойства; зачастую, чтобы выявить «скрытые» свойства, необходимо «спровоцировать» изменение объекта или его поведения, сконструировав иные внешние условия.

Для установления причинно-следственных связей между явлениями и процессами проводится эксперимент. Исследователь старается изменить внешние условия так, чтобы повлиять на изучаемый объект. При этом внешнее воздействие на объект считается причиной, а изменение состояния (поведения) объекта — следствием.

Эксперимент является «активным» методом изучения реальности. Исследователь не только задает вопросы природе, но и «вынуждает» ее на них отвечать. Наблюдение и измерение позволяют ответить на вопросы «Как? Когда? Каким образом?», а эксперимент отвечает на вопрос «Почему?».

Экспериментом называется проведение исследований в специально созданных, управляемых условиях в целях проверки экспериментальной гипотезы о причинно-следственной связи. В процессе эксперимента исследователь всегда наблюдает за поведением объекта и измеряет его состояние. Процедуры наблюдения и измерения входят в процесс эксперимента. Кроме того, исследователь воздействует планово и целенаправленно на объект, чтобы измерить его состояние. Эта операция называется экспериментальным воздействием.

Эксперимент — основной метод современного естествознания и естественнонаучно ориентированной психологии. В научной литературе термин «эксперимент»

Таблица 1.1

|

| Активный | Пассивный |

| Опосредованный | Эксперимент | Измерение |

| Непосредственный | Беседа | Наблюдение |

применяется как к целостному экспериментальному исследованию — серии экспериментальных проб, проводимых по единому плану, так и к единичной экспериментальной пробе — опыту.

Подводя промежуточный итог, отметим, что наблюдение является непосредственным, «пассивным» методом исследования. Измерение — «пассивный», но опосредованный метод. Эксперимент — «активный», но также опосредованный метод изучения реальности.

Теоретически возможен и четвертый вид эмпирического исследования: непосредственный и «активный», при котором исследователь без приборов регистрации и воздействия взаимодействует с объектом, активно меняя его состояние. Такой метод возможен, наверное, только в психологии, и называется он беседой, а шире — коммуникативным методом.

Таким образом, получаем простейшую классификацию эмпирических методов исследования, представленную в таблице (табл. 1.1).

С точки зрения Б. Г. Ананьева, методы психологического исследования являются системами операций с психологическими объектами и вместе с тем гносеологическими объектами психологической науки.

Рассматривая проблему применения эмпирических методов в психологии (если следовать требованиям системного подхода), нужно начать с определения их места в системе психологических методов. Можно выделить, по крайней мере, пять уровней:

1. Уровень методики.

2. Уровень методического приема.

3. Уровень метода (эксперимент, наблюдение и пр.).

4. Уровень организации исследования.

5. Уровень методологического подхода.

Правда, термин «метод» может применяться к любому из уровней. Например, в психофизике есть метод средней ошибки, метод границ; в психодиагностике — проективный метод (уровень 2); в психосемантике говорят о методе семантического дифференциала и о методе репертуарных решеток (уровень 1); в психологии развития обсуждают психогенетический метод и его разновидности — близнецовый метод (уровень 4).

Приведенное уровневое деление способов, применяемых в психологическом исследовании, близко к тому, которое предложил Г. Д. Пирьов, разделив «методы» на

1) собственно методы (наблюдение, эксперимент, моделирование и пр.),

2) методические приемы и

3) методические подходы (генетический, психофизиологический и пр.).

С. Л. Рубинштейн в «Основах общей психологии» [Рубинштейн С. Л., 1946] в качестве главных психологических методов выделил наблюдение и эксперимент. Наблюдение подразделялось на «внешнее» и «внутреннее» (самонаблюдение), эксперимент — на лабораторный, естественный и психолого-педагогический плюс вспомогательный метод — физиологический эксперимент в его основной модификации (метод условных рефлексов). Кроме того, он выделил приемы изучения продуктов деятельности, беседу (в частности, клиническую беседу в генетической психологии Пиаже) и анкету.

Вторая развернутая классификация методов психологического исследования, получившая распространение в отечественной психологии благодаря Б.Г. Ананьеву, — классификация болгарского психолога Г.Д. Пирьова [Пирьов Г.Д., 1985].

Он выделил как самостоятельные методы:

наблюдение (объективное — непосредственное и опосредованное, субъективное — непосредственное и опосредованное),

эксперимент (лабораторный, естественный и психолого-педагогический),

моделирование,

психологическую характеристику,

вспомогательные методы (математические, графические, биохимические и др.),

специфические методические подходы (генетические, сравнительный и др.). Каждый из этих методов подразделяется на ряд других.

Так, например, наблюдение (опосредованное) делится на анкеты, вопросники, изучение продуктов деятельности и др.

Б.Г. Ананьев [Ананьев Б.Г., 1977] подверг критике классификацию Пирьова, предложив другую. Все методы он разделил на:

1) организационные (4-й и 5-й уровни, выделенные нами выше);

2) эмпирические;

3) способы обработки данных и

4) интерпретационные.

К организационным методам Ананьев отнес сравнительный, лонгитюдный и комплексный.

Во второй группе оказались обсервационные методы (наблюдение и самонаблюдение), эксперимент (лабораторный, полевой, естественный и др.), психодиагностический метод, анализ процессов и продуктов деятельности (праксиометрические методы), моделирование и биографический метод.

В третью группу вошли методы математико-статистического анализа данных и качественного описания.

Наконец, четвертую группу составили генетический (фило- и онтогенетический) и структурные методы (классификация, типологизация и др.).

Существуют и другие подходы к описанию и классификации методов психологического исследования, но практически всегда ставится знак тождества между эмпирическими методами психологического исследования и психологическими методами вообще, что затрудняет определение специфики тех и других.

Целесообразно по аналогии с другими науками выделить в психологии три класса методов:

1. Эмпирические, при которых осуществляется внешнее реальное взаимодействие субъекта и объекта исследования.

2. Теоретические, когда субъект взаимодействует с мысленной моделью объекта (точнее — предметом исследования).

3. Итерпретация и описание, при которых субъект «внешне» взаимодействует со знаково-символическим представлением объекта (графиками, таблицами, схемами).

Результатом применения первой группы методов являются данные, фиксирующие состояния объекта показаниями приборов, состояниями субъекта, памятью компьютера, продуктами деятельности и др.

Результат применения теоретических методов представлен знанием о предмете в форме естественноязыковой, знаково-символической или пространственно-схематической.

Наконец, интерпретационно-описательные методы — это «место встречи» результатов применения теоретических и экспериментальных методов и место их взаимодействия. Данные эмпирического исследования, с одной стороны, подвергаются первичной обработке и представлению в соответствии с требованиями, предъявляемыми к результатам со стороны организующих исследование теории, модели, индуктивной гипотезы.

С другой стороны, происходит интерпретация этих данных в терминах конкурирующих концепций на предмет соответствия гипотез результатам. Продуктом интерпретации являются факт, эмпирическая зависимость и в конечном счете оправдание или опровержение гипотезы.

Интерпретационно-описательные методы играют важнейшую, хотя и не очевидную роль в целостном психологическом исследовании. Зачастую именно отрефлексированное исследователем владение этими методами предопределяет успех научной программы. Особенности описательных методов в психологии подробно изложены в монографии В. А. Ганзена [Ганзен В. А., 1984], хотя в ней и не проводится различие между описанием как теорией и описанием эмпирических данных.

Рассмотрим еще одну классификацию психологических эмпирических методов.

РАНЕЕ была приведена классификация, которая разделяла методы по двум основаниям, связанным с познавательной деятельностью исследователя: активность — пассивность; наличие средств — непосредственность.

В психологическом исследовании объект также может быть активным, ведем ли мы речь о человеке или животном. Человек в качестве испытуемого является субъектом общения, познания и деятельности, как и исследователь. Следовательно, при классификации эмпирических психологических методов нужно учесть и эту особенность.

В психологии большое значение имеет интерпретация и понимание поведения испытуемого. Процесс понимания в каком-то смысле противоположен процессу измерения. При измерении мы максимально стремимся объективировать результаты исследования, а используя понимание, наоборот, субъективно интерпретируем поведение испытуемого в своих собственных смысловых единицах.

Удобно располагать все психологические эмпирические методы в двухмерном пространстве, оси которого обозначают два специфических признака психологического исследования. Первый — наличие или отсутствие взаимодействия между испытуемым и исследователем или же интенсивность этого взаимодействия. Оно максимально в клиническом эксперименте и минимально при самонаблюдении (исследователь и исследуемый — одно лицо). Второй — объективированность и субъективированность процедуры. Крайними вариантами являются тестирование (или измерение) и «чистое» понимание поведения другого человека путем «вчувствования», эмпатии, сопереживания, личностной интерпретации его действий. Нельзя сказать, что во втором случае исследователь не использует никаких средств: они есть, но «внутренние» (в смысле Л. С. Выготского), — личный опыт исследователя, индивидуальные смыслы, приемы интерпретации и т. д. Средства, которые исследователь использует в измерении, — внешние (приборы, тесты и т. д.). Эти два специфических признака, разделяющие психологические методы на типы, можно назвать и по-другому. Первый образует ось «два субъекта — один субъект», или «внешний» диалог — «внутренний» диалог. Второй образует ось «внешние» средства — «внутренние» средства, или «измерение — интерпретация».

В квадратах, образованных этими осями, можно расположить основные психологические эмпирические методы (рис. 2.5).

Психологический эксперимент с этой точки зрения является методом, в котором взаимодействие с испытуемым сочетается с объективной регистрацией его поведения.

Наблюдением называется целенаправленное, организованное восприятие и регистрация поведения объекта. Наблюдение наряду с самонаблюдением является старейшим психологическим методом.

Как научный эмпирический метод наблюдение широко применяется с конца XIX в. в клинической, социальной, педагогической психологии, психологии развития, а с начала XX в. — в психологии труда, т. е. в тех областях, где особое значение имеет фиксация особенностей естественного поведения человека в привычных для него условиях, где вмешательство экспериментатора нарушает процесс взаимодействия человека со средой. Тем самым для наблюдения особое значение имеет сохранение «внешней» валидности.

Различают несистематическое и систематическое наблюдение. Несистематическое наблюдение проводится в ходе полевого исследования и широко применяется в этнопсихологии, психологии развития, социальной психологии. Для исследователя, проводящего несистематическое наблюдение, важны не фиксация причинных зависимостей и строгое описание явления, а создание некоторой обобщенной картины поведения индивида либо группы в определенных условиях.

Систематическое наблюдение проводится по определенному плану. Исследователь выделяет регистрируемые особенности поведения (переменные) и классифицирует условия внешней среды. План систематического наблюдения соответствует схеме квазиэксперимента или корреляционного исследования.

Различают «сплошное» и выборочное наблюдение. В первом случае исследователь (или группа исследователей) фиксирует все особенности поведения, доступные для максимально подробного наблюдения. Во втором случае он обращает внимание лишь на определенные параметры поведения или типы поведенческих актов, например, фиксирует только частоту проявления агрессии либо время взаимодействия матери и ребенка в течение дня и т. д.

Наблюдение может проводиться непосредственно либо с использованием наблюдательных приборов и средств фиксации результатов. К их числу относятся аудио-, фото- и видеоаппаратура, особые карты наблюдения и т. д.

Фиксация результатов наблюдения может производиться в процессе наблюдения либо по прошествии времени. В последнем случае возрастает значение памяти наблюдателя, «страдает» полнота и надежность регистрации поведения, а следовательно, и достоверность полученных результатов. Особое значение имеет проблема наблюдателя. Поведение человека или группы людей изменяется, если они знают, что за ними наблюдают со стороны. Этот эффект возрастает, если наблюдатель неизвестен группе или индивиду, если он авторитетен, значим и может компетентно оценить поведение испытуемых. Особенно сильно эффект наблюдателя проявляется при обучении сложным навыкам, выполнении новых и сложных задач, а также в ходе групповой деятельности. В некоторых случаях, например при исследовании «закрытых групп» (банд, воинских коллективов, подростковых группировок и т. д.), внешнее наблюдение исключено. Включенное наблюдение предполагает, что наблюдатель сам является членом группы, поведение которой он исследует. При исследовании индивида, например ребенка, наблюдатель находится в постоянном естественном общении с ним.

Есть два варианта включенного наблюдения: 1) наблюдаемые знают о том, что их поведение фиксируется исследователем (например, при изучении динамики поведения в группе альпинистов или экипажа подводной лодки); 2) наблюдаемые не знают, что их поведение фиксируется (например, дети, играющие в комнате, одна стена которой — зеркало Гезелла; группа заключенных в общей камере и т. д.).

В любом случае важнейшую роль играет личность психолога — его профессионально важные качества. При открытом наблюдении через определенное время люди привыкают к психологу и начинают вести себя естественно, если он сам не провоцирует «особое» отношение к себе. В том случае, когда применяется скрытое наблюдение, «разоблачение» исследователя может иметь самые серьезные последствия не только для успеха исследования, но и для здоровья и жизни самого наблюдателя.

Кроме того, включенное наблюдение, при котором исследователь маскируется, а цели наблюдения скрываются, порождает серьезные этические проблемы. Многие психологи считают недопустимым проведение исследований «методом обмана», когда его цели скрываются от исследуемых людей и/или когда испытуемые не знают, что они — объекты наблюдения или экспериментальных манипуляций.

Модификацией метода включенного наблюдения, сочетающей наблюдение с самонаблюдением, является «трудовой метод», который очень часто использовали зарубежные и отечественные психотехники в 20-30-х гг. нашего века.

Процедура исследования методом наблюдения состоит из следующих этапов:

1) определяются предмет наблюдения (поведение), объект (отдельные индивиды или группа), ситуации;

2) выбирается способ наблюдения и регистрации данных;

3) строится план наблюдения (ситуации — объект — время);

4) выбирается метод обработки результатов;

5) проводится обработка и интерпретация полученной информации.

Предметом наблюдения могут являться различные особенности вербального и невербального поведения. Исследователь может наблюдать: 1) речевые акты (содержание, последовательность, частоту, продолжительность, интенсивность и т.д.); 2) выразительные движения, экспрессию лица, глаз, тела и др.; 3) движения (перемещения и неподвижные состояния людей, дистанцию между ними, скорость и направление движений и пр.); 4) физические воздействия (касания, толчки, удары, усилия, передачи и т. д.).

Главная проблема регистрации результатов наблюдения — категоризация поведенческих актов и параметров поведения. Помимо этого наблюдатель должен уметь точно устанавливать отличие по поведенческому акту одной категории от другой.

Соблюдение операциональной валидности при проведении исследования методом наблюдения всегда вызывает наибольшие сложности. Влияние субъекта исследования — наблюдателя, его индивидуально-психологических особенностей также чрезвычайно велико. При такой фиксации поведения наблюдаемых индивидов можно избежать субъективной оценки, используя (если это позволяют условия) средства регистрации (аудио- или видеозапись). Но субъективную оценку нельзя исключить на этапе вторичной кодировки и интерпретации результатов. Тогда здесь требуется участие экспертов, чьи мнения и оценки «обрабатываются»; вычисляется коэффициент согласованности; к рассмотрению принимаются лишь те случаи, в отношении которых проявляется наибольшая согласованность мнений экспертов.

Какие же конкретные недостатки метода наблюдения нельзя в принципе исключить? В первую очередь, все ошибки, допущенные наблюдателем. Искажение восприятия событий тем больше, чем сильнее наблюдатель стремится подтвердить свою гипотезу. Он устает, адаптируется к ситуации и перестает замечать важные изменения, делает ошибки при записях и т. д. и т. п.

А. А. Ершов (1977) выделяет следующие типичные ошибки наблюдения:

1. Гало-эффект. Обобщенное впечатление наблюдателя ведет к грубому восприятию поведения, игнорированию тонких различий.

2. Эффект снисхождения. Тенденция всегда давать положительную оценку происходящему.

3. Ошибка центральной тенденции. Наблюдатель стремится давать усредненную оценку наблюдаемому поведению.

4. Ошибка корреляции. Оценка одного признака поведения дается на основании другого наблюдаемого признака (интеллект оценивается по беглости речи).

5. Ошибка контраста. Склонность наблюдателя выделять у наблюдаемых черты, противоположные собственным.

6. Ошибка первого впечатления. Первое впечатление об индивиде определяет восприятие и оценку его дальнейшего поведения.

Однако наблюдение является незаменимым методом, если необходимо исследовать естественное поведение без вмешательства извне в ситуацию, когда нужно получить целостную картину происходящего и отразить поведение индивидов во всей полноте.

Наблюдение может выступать в качестве самостоятельной процедуры и рассматриваться как метод, включенный в процесс экспериментирования. Результаты наблюдения за испытуемыми в ходе выполнения ими экспериментального задания являются важнейшей дополнительной информацией для исследователя. Не случайно величайшие естествоиспытатели, такие как Ч. Дарвин, В. Гумбольдт, И. П. Павлов, К. Лоренц и многие другие, считали метод наблюдения главным источником научных фактов.

Анализ и сравнение многочисленных определений эксперимента демонстрирует их несогласованность и неполноту.

Избежать определения эксперимента в психологии невозможно. Поэтому попытаемся в кратком виде обобщить соответствующие сведения.

Считается, что главное отличие эксперимента в психологии (впрочем, как и других психологических методов) от эксперимента в других науках предопределено основным объектом исследования. Человек как объект изучения в силу своей активности и сознательности очень сильно влияет как на процесс, так и на результаты исследования. Отсюда вытекают особые требования к процессу экспериментирования, рассматриваемому как процесс общения экспериментатора с испытуемым [147,148].

Главное же отличие психологического эксперимента от других психологических методов заключается в том, что он дает возможность внутреннему психическому явлению адекватно и однозначно проявиться во внешнем поведении, доступном объективному наблюдению. Адекватность и однозначность объективизации экспериментально вызываемых психических явлений достигаются за счет целенаправленного жесткого контроля условий их возникновения и протекания. С. Л. Рубинштейн писал на этот счет: «Основная задача психологического эксперимента заключается в том, чтобы сделать доступными для объективного внешнего наблюдения существенные особенности внутреннего психического процесса. Для этого нужно, варьируя условия протекания внешней деятельности, найти ситуацию, при которой внешнее протекание акта адекватно отражало бы его внутреннее психическое содержание. Задача экспериментального варьирования условий при психологическом эксперименте заключается прежде всего в том, чтобы вскрыть правильность одной единственной психологической интерпретации действия или поступка, исключив возможность всех остальных» [328, с. 37].

Осуществление главной цели экспериментального метода – предельно возможной однозначности в понимании связей между явлениями внутренней психической жизни и их внешними проявлениями – достигается благодаря следующим основным особенностям эксперимента: 1) инициатива экспериментатора в появлении интересующих его психологических фактов; 2) возможность варьирования условий возникновения и развития этих явлений; 3) строгий контроль и фиксация условий и процесса их протекания; 4) изоляция одних и акцентирование других факторов, обусловливающих изучаемые феномены, дает возможность выявления закономерностей их существования; 5) возможность повторения условий эксперимента позволяет многократную проверку получаемых научных данных и их накопление, что значительно повышает их надежность; 6) варьирование условий предполагает не только присутствие или отсутствие каких-то элементов экспериментальной ситуации, но и их количественные изменения, что позволяет выявленные закономерности представлять в строгих количественных выражениях.

Все сказанное позволяет определить эксперимент как метод, при котором исследователь сам вызывает интересующие его явления и изменяет условия их протекания с целью установления причин возникновения этих явлений и закономерностей их развития. Кроме того, получаемые научные факты могут неоднократно воспроизводиться благодаря управляемости и строгому контролю условий, что дает возможность их проверки, а также накопления количественных данных, на основе которых можно судить о типичности или случайности изучаемых явлений.

Основные элементы экспериментального методаГлавными компонентами любого эксперимента являются: 1) испытуемый (исследуемый субъект или группа); 2) экспериментатор (исследователь); 3) стимуляция (выбранный экспериментатором раздражитель, направленный на испытуемого); 4) ответ испытуемого на стимуляцию (его психическая реакция); 5) условия опыта (дополнительные к стимуляции воздействия на испытуемого, которые могут влиять на его ответы).

Ответ испытуемого является той внешней реальностью, по которой можно судить о протекающих в его внутреннем субъективном пространстве процессах. Сами эти процессы есть результат воздействий на него стимуляции и условий опыта.

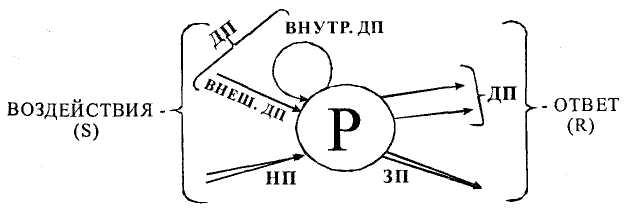

Если ответ испытуемого обозначить символом R (от лат. reactio – реакция, противодействие), а воздействия на него экспериментальной ситуации (как совокупности воздействий стимуляции и условий эксперимента) – символом S (от франц. situation – ситуация), то их соотношение можно выразить формулой R=f(S). To есть реакция есть функция от ситуации. Но эта формула верна лишь как первое приближение. Именно ею пользуется бихевиоризм, игнорирующий активную роль психики. В действительности реакция на ситуацию всегда опосредована психикой. В отношении человека лучше говорить об опосредовании ответов его личностью (Р – от лат. persona). И более того, в понятие «ситуация» необходимо включить и влияние на испытуемого экспериментатора, проводящего опыт. Действительно, отношения, сложившиеся между исследователем и испытуемым, могут в значительной степени влиять на ответы последнего. Об этой специфике эксперимента подробнее поговорим позже, а сейчас зафиксируем соотношение между основными элементами эксперимента: Р = f(P, S).

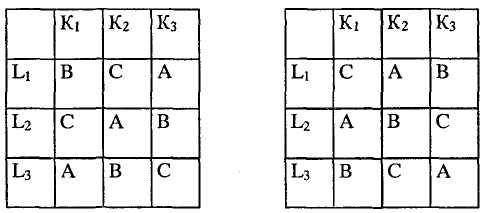

В зависимости от задач исследования различают три классических типа отношений между этими тремя компонентами эксперимента: 1) функциональные отношения, 2) структурные отношения, 3) дифференциальные отношения [388].

Функциональные отношения характеризуются вариативностью ответов (R) испытуемого (Р) при систематических качественных или количественных изменениях ситуации (S). Различия в реакциях свидетельствуют о различиях в способах взаимодействия субъекта и среды. Графически эти отношения можно отразить следующей схемой:

Примеры: изменение величины ощущения (R) от изменения величины стимула (S); эффективность запоминания (R) от объема материала (S) или числа повторений (S); вид и интенсивность эмоционального отклика (R) на действие различных эмоциоген-ных факторов (S); развитие адаптационных процессов (R) во времени (S) и т. д.

![]()

Структурные отношения раскрываются через систему ответов (Rp ..., Rn) на различные ситуации (Sl5..., Sn). Отношения между отдельными ответами структурируются в систему, отражающую структуру личности (Р). Схематически это выглядит так:

Примеры: система эмоциональных реакций на действие стрессоров; семантическое индивидуальное пространство; отношение между уровнями эффективности решения различных интеллектуальных задач и т. п.

Дифференциальные отношения выявляются через анализ реакций (Rp ..., Rn) разных испытуемых (Рр ... , Рп) на одну и ту же ситуацию (S). Различия в ответах характеризуют индивидуальные различия испытуемых. Схема этих отношений такова:

Примеры: разница в скорости реакции у разных людей; различия в точности исполнения движений у представителей разных профессий; развитие интеллекта в онтогенезе (когда человек в разные возрастные периоды рассматривается как разные индивиды); национальные различия в проявлении эмоций; половые различия в какой-либо деятельности и т. д.

Уровни экспериментаВ зависимости от задачи исследования эксперимент может осуществляться на трех уровнях: 1) качественном, 2) факторном, 3) функциональном. Речь идет об уровнях, потому что эта градация связана со степенью информативности получаемых экспериментальных данных.

На качественном уровне задача состоит в получении данных, характеризующих какое-либо изучаемое явление, какого-либо человека как нечто отдельное, вне связи с другими явлениями. Это данные для описания психологического факта самого по себе, вне контекста влияний на него, вне его динамики. В этом варианте эксперимента интерес представляет только сама по себе ЗП, без выяснения ее связей с НП. Таким образом просто констатируется наличие и степень выраженности исследуемого феномена. Примеры: тип памяти; уровень эмоциональности; острота зрения; интеллектуальные особенности и т. д. Этому уровню эксперимента соответствует процедура тестирования.

На факторном уровне устанавливается наличие или отсутствие зависимости отдельного явления от каких-либо факторов. Иначе говоря, выясняется, появится или не появится ЗП при действии НП. Примеры: факт зависимости скорости запоминания или срока хранения от структурированности материала; способ решения задачи от установки; появление кожно-гальванической реакции (КГР) при эмоциональном воздействии и т. д. Эксперименты этого уровня иногда называют поисковыми, исследовательскими (в английской транскрипции – эксплораторными) [120], что, на наш взгляд, неточно. Функциональный уровень характеризуется выявлением характера связей между явлениями. Эксперимент на этом уровне позволяет ответить на вопрос, как изменяется одно явление при изменении другого? То есть какой функцией ЗП связана с НП. Примеры: зависимость времени реакции от интенсивности стимула; основной психофизический закон; психофизические шкалы; влияние объема материала на число повторений при запоминании и т. д. Ясно, что это высший по информативности уровень экспериментирования. Эксперименты этого уровня изредка называют подтверждающими (конфирматорными) как альтернатива экспериментам предыдущего уровня. Но как термин «исследовательский» не отражает сути факторного уровня, так и термин «подтверждающий» не отражает сути функционального уровня экспериментирования.

Квазиэксперимент. «Промежуточный» между естественными методами проведения исследования и методами, где применяется строгий контроль переменных. Часто его отождествляют (в частности, Ф.-Дж. МакГиган) с методом систематического наблюдения, при котором экспериментатор не воздействует на исследуемый объект. Но такая точка зрения не оправданна. Другое дело, что воздействие может быть выделено в природе как независимое от исследователя, естественно происходящее, но в этом случае мы получаем исследовательский метод, занимающий именно промежуточное положение между экспериментом и наблюдением. Под квазиэкспериментом принято понимать такой метод, при котором не удается полностью реализовать схему, предписываемую идеальным исследованием, но эти отношения частично компенсируются использованием особых квазиэкспериментальных планов.

Экспериментальный процесс, во-первых, есть процесс общения исследователя с испытуемым и, во-вторых, есть процесс выполнения каждым из них своих специфических, но взаимосвязанных функций, определяющих своеобразие выполняемых ими индивидуальных деятельностей, напрашхенных на получение единого результата. Таким образом, работу экспериментатора и испытуемого следует рассматривать как совместную деятельность. Действительно, здесь обнаруживаются все основные признаки совместной деятельности: 1) пространственное и временное соприсутствие; 2) наличие организующего и руководящего элемента (в лице экспериментатора); 3) наличие единой цели (в форме успешного выполнения экспериментальных задач); 4) разделение процесса деятельности между участниками; 5) возникновение в процессе деятельности межличностных отношений. Очевидно, что успех этой совместной деятельности в эксперименте в огромной степени зависит от слаженности работы исследователя и испытуемого, от их взаимопонимания и благорасположения друг к другу и к целям исследования. Действие этих факторов не ограничивается только рамками собственно экспериментальной ситуации. Определяющие взаимосвязи экспериментатора и испытуемого присутствуют и до, и после эксперимента.

Экспериментальное общениеПсихологический эксперимент — это совместная деятельность испытуемого и экспериментатора, которая организуется экспериментатором и направлена на исследование особенностей психики испытуемых.

Процессом, организующим и регулирующим совместную деятельность, является общение.

Испытуемый приходит к экспериментатору, имея свои жизненные планы, мотивы, цели участия в эксперименте. И естественно, на результат исследования влияют особенности его личности, проявляющиеся в общении с экспериментатором. Этими проблемами занимается социальная психология психологического эксперимента.

Психологический эксперимент рассматривается как целостная ситуация. Влияние ситуации тестирования на проявление интеллекта детей было обнаружено еще в 1910-1920-е гг. В частности, было обнаружено, что оценка интеллектуального развития детей по тесту Бине—Симона зависит от социального статуса их семьи. Он проявляется при любом исследовании, на любой выборке, в любое время и любой стране (за редким исключением). Психология вначале интерпретировала этот факт как зависимость от «социального заказа» или полагала, используя гипотезу Ф. Гальтона о наследовании способностей, что элита общества должна состоять из высокоодаренных людей и таковых рекрутировать в свой состав.

Однако если в ситуации тестирования использовать различные подходы при общении с детьми из разных общественных слоев, а также речевые обороты, привычные для ребенка, то разница в интеллекте детей разных социальных слоев отсутствует. Более того, советские психологи обнаруживали более высокие показатели интеллекта у детей из рабочих семей.

Специалисты по тестированию не примут эти результаты, поскольку при их получении нарушалось основное условие научного измерения — стандартизация и унификация процедуры.

Следует отметить, что все психологи признают значение влияния ситуации эксперимента на его результаты. Так, выявлено, что процедура эксперимента оказывает большее воздействие на детей, чем на взрослых. Объяснения этому находят в особенностях детской психики:

1. Дети более эмоциональны при общении со взрослым. Взрослый для ребенка всегда является психологически значимой фигурой. Он либо полезен, либо опасен, либо симпатичен и заслуживает доверия, либо неприятен и от него надо держаться подальше.

Следовательно, дети стремятся понравиться незнакомому взрослому либо «спрятаться» от контактов с ним. Отношения с экспериментатором определяют отношение к эксперименту (а не наоборот).

2. Проявление личностных особенностей у ребенка зависит от ситуации в большей степени, чем у взрослого. Ситуация конструируется в ходе общения ребенок должен успешно общаться с экспериментатором, понимать его вопросы и требования. Ребенок овладевает родным языком при общении с ближним окружением, усваивая не литературный язык, а говор, наречие, «сленг». Экспериментатор, говорящий на литературно-научном языке, никогда не будет для него «эмоционально своим», если только ребенок не принадлежит к тому же социальному слою. Непривычная для ребенка система понятий, способов коммуникации (манера говорить, мимика, пантомима и др.) будет мощнейшим барьером при его включении в эксперимент.

3. Ребенок обладает более живым воображением, чем экспериментатор, и поэтому может иначе, «фантастически», интерпретировать ситуацию эксперимента, чем взрослый. В частности, критикуя эксперименты Пиаже, некоторые авторы высказывают следующие аргументы. Ребенок может рассматривать эксперимент как игру со «своими» законами. Экспериментатор переливает воду из одного сосуда в другой и спрашивает ребенка, сохранилось ли количество жидкости. Ребенку правильный ответ может показаться банальным, неинтересным, и он станет играть с экспериментатором. Он может вообразить, что ему предложили посмотреть фокус с волшебным стаканчиком или поучаствовать в игре, где не действуют законы сохранения материи. Но вряд ли ребенок раскроет содержание своих фантазий. Эти аргументы могут быть лишь домыслами критиков Пиаже. Ведь рациональное восприятие ситуации эксперимента есть симптом определенного уровня развития интеллекта. Однако проблема остается нерешенной, и экспериментаторам рекомендуют обращать внимание на то, правильно ли понимает ребенок обращенные к нему вопросы и просьбы, что он имеет в виду, давая тот или иной ответ.

Основоположником изучения социально-психологических аспектов психологического эксперимента стал С. Розенцвейг. В 1933 г. (цит. по: Christensen L. В., 1980) он опубликовал аналитический обзор по этой проблеме, где выделил основные факторы общения, которые могут искажать результаты эксперимента:

1. Ошибки «отношения к наблюдаемому». Они связаны с пониманием испытуемым критерия принятия решения при выборе реакции.

2. Ошибки, связанные с мотивацией испытуемого. Испытуемый может быть мотивирован любопытством, гордостью, тщеславием и действовать не в соответствии с целями экспериментатора, а в соответствии со своим пониманием целей и смысла эксперимента.

3. Ошибки личностного влияния, связанные с восприятием испытуемым личности экспериментатора.

В настоящее время эти источники артефактов не относятся к социально-психологическим (кроме социально-психологической мотивации).

Испытуемый может участвовать в эксперименте либо добровольно, либо по принуждению.

Само участие в эксперименте порождает у испытуемых ряд поведенческих проявлений, которые являются причинами артефактов. Среди наиболее известных — «эффект плацебо», «эффект Хотторна», «эффект аудитории».

Эффект плацебо был обнаружен медиками: когда испытуемые считают, что препарат или действия врача способствуют их выздоровлению, у них наблюдается улучшение состояния. Эффект основан на механизмах внушения и самовнушения.

Эффект Хотторна проявился при проведении социально-психологических исследований на фабриках. Привлечение к участию в эксперименте, который проводили психологи, расценивалось испытуемым как проявление внимания к нему лично. Участники исследования вели себя так, как ожидали от них экспериментаторы. Эффекта Хотторна можно избежать, если не сообщать испытуемому гипотезу исследования или дать ложную («ортогональную»), а также знакомить с инструкциями как можно более безразличным тоном.

Эффект социальной фасилитации (усиления), или эффект аудитории, был обнаружен Р. Зайонцем. Присутствие любого внешнего наблюдателя, в частности экспериментатора и ассистента, изменяет поведение человека, выполняющего ту или иную работу. Эффект ярко проявляется у спортсменов на соревнованиях: разница в результатах, показываемых на публике и на тренировке. Зайонц обнаружил, что во время обучения присутствие зрителей смущает испытуемых и снижает их результативные показатели. Когда деятельность освоена или сводится к простому физическому усилию, то результат улучшается. После проведения дополнительных исследований были установлены такие зависимости:

1. Влияние оказывает не любой наблюдатель, а лишь компетентный, значимый для исполнителя и способный дать оценку. Чем более компетентен и значим наблюдатель, тем этот эффект существеннее.

2. Влияние тем больше, чем труднее задача. Новые навыки и умения, интеллектуальные способности более подвержены воздействию (в сторону снижения эффективности). Наоборот, старые, простые перцептивные и сенсомоторные навыки легче проявляются, продуктивность их реализации в присутствии значимого наблюдателя повышается.

3. Соревнование и совместная деятельность, увеличение количества наблюдателей усиливает эффект (как положительную, так и отрицательную тенденцию).

4. «Тревожные» испытуемые при выполнении сложных и новых заданий, требующих интеллектуальных усилий, испытывают большие затруднения, чем эмоционально стабильные личности.

5. Действие «эффекта Зайонца» хорошо описывается законом оптимума активации Йеркса—Додсона. Присутствие внешнего наблюдателя (экспериментатора) повышает мотивацию испытуемого. Соответственно оно может либо улучшить продуктивность, либо привести к «перемотивации» и вызвать срыв деятельности. Следует различать мотивацию участия в исследовании от мотивации, возникающей у испытуемых по ходу эксперимента при общении с экспериментатором.

Считается, что в ходе эксперимента у испытуемого может возникать какая угодно мотивация. М. Т. Орн [Orne M. Т., 1962] полагал, что основным мотивом испытуемого является стремление к социальному одобрению, желание быть хорошим: он хочет помочь эксперименатору и ведет себя так, чтобы подтвердить гипотезу экспериментатора. Существуют и другие точки зрения. Полагают, что испытуемый стремится проявить себя с лучшей стороны и дает те ответы, которые, по его мнению, более высоко оцениваются экспериментатором. Помимо проявления «эффекта фасада» существует и тенденция вести себя эмоционально стабильно, «не поддаваться» давлению ситуации эксперимента.

Ряд исследователей предлагает модель «злонамеренного испытуемого». Они считают, что испытуемые враждебно настроены по отношению к экспериментатору и процедуре исследования, и делают все, чтобы разрушить гипотезу эксперимента.

Но более распространена точка зрения, что взрослые испытуемые стремятся только точно выполнять инструкцию, а не поддаваться своим подозрениям и догадкам. Очевидно, это зависит от психологической зрелости личности испытуемого.

Исследования, проведенные для определения роли мотивации социального одобрения, дают весьма разноречивые результаты: во многих ранних работах эта роль подтверждается, в последующих исследованиях отрицается наличие у испытуемых мотивации высокой оценки своих результатов.

Итог дискуссиям подвел Л. Б. Кристиансен. С его точки зрения, все варианты поведения испытуемого в эксперименте можно объяснить актуализацией одного мотива — стремления к позитивной саморепрезентации, т. е. стремления выглядеть в собственных глазах как можно лучше. Взрослый испытуемый, входя в ситуацию эксперимента, ориентируется в ней и ведет себя в соответствии с ситуацией, но побуждается стремлением «не потерять лица» перед самим собой. Он обращает внимание на слухи об эксперименте и его целях, на инструкцию и сообщения экспериментатора в процессе беседы, на специфические черты личности экспериментатора, условия проведения исследования (оборудование лаборатории, состояние помещения, комфортность обстановки и др.), учитывает особенности общения с экспериментатором в ходе эксперимента. Опираясь на эти признаки, испытуемый строит «внутреннюю» модель экспериментальной ситуации. Метод «обмана», если подмена целей эксперимента обнаружена испытуемым, не будет эффективным. Испытуемые, у которых возникает подозрение, что при помощи инструкции пытаются манипулировать их поведением, обмануть их и т. д., воздерживаются от ожидаемых экспериментатором действий, сопротивляясь его влиянию. Для себя они объясняют это сопротивление тем, что манипулировать человеком помимо его воли недостойно.

И вместе с тем эксперимент активизирует мотив саморепрезентации, поскольку его условия неестественны и отличны от предшествующего опыта индивида.

Демонстративные личности склонны превращать эксперимент в театр: они ведут себя неестественно и нарочито, словно находятся на сцене. «Тревожные» личности могут вести себя скованно, напряженно и т.д.

Мотивация саморепрезентации оказывается наиболее сильной, если испытуемый считает, что его поведение в эксперименте личностно детерминировано, т.е. его поступки — не следствие экспериментальных воздействий, а проявление реальных намерений, чувств, убеждений, способностей и т.д. Если же испытуемый полагает, что его поведение в эксперименте зависит от условий, содержания заданий, взаимодействия с экспериментатором, то мотивация саморепрезентации не проявится в его поведении.

Л. Б. Кристиансен, наиболее известный специалист по проблеме влияния саморепрезентации на ход эксперимента, сделал неутешительный вывод на основе своих собственных и чужих исследований: мотив саморепрезентации контролировать крайне трудно, поскольку не определены ни условия, в которых он проявляется, ни направление его влияния на экспериментальные результаты.

Например, мотив саморепрезентации взаимодействует с мотивом социального одобрения: испытуемые особенно стремятся проявить себя «лучшим образом» тогда, когда экспериментатор не может их непосредственно уличить во лжи. Если испытуемых попросить дать оценку своего интеллекта, она особо завышается тогда, когда экспериментатор не собирается «проверять» их интеллект. Если же испытуемым известно, что после субъективного оценивания своего интеллекта им следует выполнять тест, они оценивают себя значительно ниже.

Кроме того, если испытуемый полагает, что экспериментатор им манипулирует, у него также более сильно проявляется мотивация саморепрезентации.

Таким образом, и мотивация саморепрезентации, и мотивация социального одобрения (вопреки первоначальной гипотезе Кристиансена) равно актуализируются у испытуемых в психологических экспериментах.

Для контроля влияния личности испытуемого и эффектов общения на результаты эксперимента предлагается ряд специальных методических приемов. Перечислим их и дадим характеристику каждому.

1. Метод «плацебо вслепую», или «двойной слепой опыт». Контролируется эффект Розенталя (он же — эффект Пигмалиона). Подбираются идентичные контрольная и экспериментальная группы. Экспериментальная процедура повторяется в обоих случаях. Сам экспериментатор не знает, какая группа получает «нулевое» воздействие, а какая подвергается реальному манипулированию. Существуют модификации этого плана. Одна из них состоит в том, что эксперимент проводит не сам экспериментатор, а приглашенный ассистент, которому не сообщается истинная гипотеза исследования и то, какая из групп подвергается реальному воздействию. Этот план позволяет элиминировать и эффект ожиданий испытуемого, и эффект ожиданий экспериментатора.

Психофармаколог X. К. Бичер исследовал с помощью этого экспериментального плана влияние морфия на болевую чувствительность. Работая по схеме «плацебо вслепую», он не смог отличить данные контрольной группы от данных экспериментальной. Когда же он провел эксперимент традиционным способом, то получил классические различающиеся кривые.

«Двойной слепой опыт» контролирует эффекты Розенталя и Хотторна.

2. Метод обмана. Основан на целенаправленном введении испытуемых в заблуждение. При его применении возникают, естественно, этические проблемы, и многие социальные психологи гуманистической ориентации считают его неприемлемым.

Экспериментатор придумывает ложные цель и гипотезу исследования, независимые (ортогональные) от основных. Выдуманные цель и гипотеза сообщаются испытуемым. Содержание ложной гипотезы варьируется в зависимости от характера эксперимента: могут применяться как простые гипотезы «здравого смысла», так и сложные теоретические конструкции, которые получили название «когнитивные плацебо».

Возможным вариантом метода обмана является простое сокрытие истинных целей и гипотезы эксперимента. В данном случае испытуемые будут сами придумывать варианты, и вместо учета влияния ложной гипотезы нам придется разбираться в фантазиях испытуемого, чтобы устранить влияние этой неконтролируемой переменной. Таким образом, лучше предложить испытуемому хоть какой-то вариант гипотезы, чем не предлагать никакой. Метод «когнитивного плацебо» предпочтительнее.

Метод «скрытого» эксперимента. Часто применяется в полевых исследованиях, при реализации так называемого «естественного» эксперимента. Эксперимент так включается в естественную жизнь испытуемого, что он не подозревает о своем участии в исследовании в качестве испытуемого. По сути метод «скрытого» эксперимента является модификацией метода обмана, с той лишь разницей, что испытуемому не надо давать ложную информацию о целях и гипотезе исследования, так как он уже обманом вовлечен в исследование и не знает об этом. Этических проблем здесь возникает еще больше, так как, применяя метод обмана, мы оповещаем испытуемого о привлечении его к исследованию (даже к принудительному); здесь же испытуемый полностью подконтролен другому лицу и является объектом манипуляций.

Главная трудность проведения такого эксперимента — учет неконтролируемых переменных, поскольку этот эксперимент может быть лишь натурным.

Метод «естественного эксперимента», предложенный А. Ф. Лазурским, является одной из модификаций этого исследовательского приема.

4. Метод независимого измерения зависимых параметров. Применяется очень редко, так как реализовать его на практике очень трудно. Эксперимент проводится с испытуемым по обычному плану, но эффект воздействия измеряется не в ходе эксперимента, а вне его, например, при контроле результатов учебной или трудовой деятельности бывшего испытуемого.

5. Контроль восприятия испытуемым ситуации. Обычно для этого применяется предложенная Орне схема постэкспериментального интервью. Кроме того, принимаются меры для того, чтобы учитывать или контролировать отношение испытуемого к экспериментатору и эксперименту, понимание им инструкции, принятие целей исследования. К сожалению, данные, получаемые при постэкспериментальном опросе, позволяют лишь отбраковать неудачные пробы или учесть эту информацию при интерпретации результатов эксперимента, когда уже ничего нельзя исправить.

Как всегда, следует помнить, что нет абсолютного метода, и все они хороши или плохи в зависимости от конкретной ситуации. Ни один не дает абсолютно достоверного знания.

Экспериментатор: его личность и деятельностьКлассический естественнонаучный эксперимент рассматривается теоретически с нормативных позиций: если из экспериментальной ситуации можно было бы удалить исследователя и заменить автоматом, то эксперимент соответствовал бы идеальному.

К сожалению или к счастью, психология человека относится к таким дисциплинам, где это сделать невозможно. Следовательно, психолог вынужден учитывать то, что любой экспериментатор, в том числе и он сам, — человек и ничто человеческое ему не чуждо. В первую очередь — ошибки, т. е. невольные отклонения от нормы эксперимента (идеального эксперимента). Сознательный обман, искажение результатов здесь разбирать не будем. Ошибками дело не ограничивается — их можно иногда исправить. Другое дело — устойчивые тенденции поведения экспериментатора, которые воздействуют на ход экспериментальной ситуации и являются следствием бессознательной психической регуляции поведения.

Эксперимент, в том числе психологический, должен воспроизводиться любым другим исследователем. Поэтому схема его проведения (норма эксперимента) должна быть максимально объективирована, т. е. воспроизведение результатов не должно зависеть от умелых профессиональных действий экспериментатора, внешних обстоятельств или случая.

С позиций деятельностного подхода эксперимент — это деятельность экспериментатора, который воздействует на испытуемого, изменяя условия его деятельности, чтобы выявить особенности психики обследуемого. Процедура эксперимента служит доказательством степени активности экспериментатора: он организует работу испытуемого, дает ему задание, оценивает результаты, варьирует условия эксперимента, регистрирует поведение испытуемого и результаты его деятельности и т.д.

С социально-психологической точки зрения, экспериментатор выполняет роль руководителя, учителя, инициатора игры, испытуемый же предстает в качестве подчиненного, исполнителя, ученика, ведомого участника игры.

Схема эксперимента, если рассматривать его как деятельность экспериментатора, соответствует модели необихевиоризма: стимул — промежуточные переменные — реакция. Экспериментатор дает испытуемому задания, испытуемый (промежуточная переменная) их выполняет. Если исследователь заинтересован в подтверждении (или опровержении) своей гипотезы, то он может неосознанно вносить искажения в ход эксперимента и интерпретацию данных, добиваясь, чтобы испытуемый «работал под гипотезу», создавая привилегированные условия лишь для экспериментальной группы. Такие действия экспериментатора — источник артефактов. Американский психолог Р. Розенталь назвал это явление «эффектом Пигмалиона» в честь персонажа греческого мифа. (Скульптор Пигмалион изваял статую прекрасной девушки Галатеи. Она была так хороша, что Пигмалион влюбился в Галатею и стал умолять богов оживить статую. Боги отозвались на его просьбы, и девушка ожила.)

Исследователь, заинтересованный в подтверждении теории, действует непроизвольно так, чтобы она была подтверждена. Можно контролировать данный эффект. Для этого следует привлекать к проведению исследования экспериментаторов-ассистентов, не знающих его целей и гипотез. Полноценный контроль — перепроверка результатов другими исследователями, критически относящимися к гипотезе автора эксперимента. Однако и в этом случае мы не гарантированы от артефактов — контролеры такие же грешные люди, как и автор эксперимента.

Н. Фридман назвал научным мифом господствовавшую до 1960-х годов в американской психологии точку зрения, заключавшуюся в том, что процедура проведения экспериментов одинакова, а экспериментаторы равно беспристрастны и квалифицированны. Экспериментаторы не анонимны и не безлики: по-разному наблюдают, фиксируют и оценивают результаты эксперимента.

Главная проблема — различия в мотивации экспериментаторов. Даже если все они стремятся к познанию нового, то представления о путях, средствах, целях познания у них различаются. Тем более что исследователи часто принадлежат к разным этнокультурным общностям.

Вместе с тем все экспериментаторы мечтают об «идеальном испытуемом». «Идеальный испытуемый» должен обладать набором соответствующих психологических качеств: быть послушным, сообразительным, стремящимся к сотрудничеству с экспериментатором, работоспособным, дружески настроенным, неагрессивным и лишенным негативизма. Модель «идеального испытуемого» с социально-психологической точки зрения полностью соответствует модели идеального подчиненного или идеального ученика.

Разумный экспериментатор понимает, что эта мечта неосуществима. Однако если поведение испытуемого в эксперименте отклоняется от ожиданий исследователя, он может проявить к испытуемому враждебность или раздражение.

Каковы же конкретные проявления эффекта Пигмалиона?

Ожидания экспериментатора могут привести его к неосознанным действиям, модифицирующим поведение испытуемого. Розенталь, наиболее известный специалист по проблеме воздействия личности исследователя на ход исследования, установил, что значимое влияние экспериментатора на результат эксперимента выявлено: в экспериментах с обучением, при диагностике способностей, в психофизических экспериментах, при определении времени реакции, проведении проективных тестов (тест Роршаха), в лабораторных исследованиях трудовой деятельности, при исследовании социальной перцепции.

Каким же образом испытуемому передаются ожидания экспериментатора?

Поскольку источник влияния — неосознаваемые установки, то и проявляются они в параметрах поведения экспериментатора, которые регулируются неосознанно. Это в первую очередь мимика и пантомимика (кивки головой, улыбки и пр.). Во-вторых, важную роль играют «паралингвистические» речевые способы воздействия на испытуемого, а именно: интонация при чтении инструкции, эмоциональный тон, экспрессия и т.д. В экспериментах на животных экспериментатор может неосознанно изменять способы обращения с ними.

Особенно сильно влияние экспериментатора до эксперимента: при вербовке испытуемых, первой беседе, чтении инструкции. В ходе эксперимента большое значение имеет внимание, проявляемое экспериментатором к действиям испытуемого. По данным экспериментальных исследований, это внимание повышает продуктивность деятельности испытуемого. Тем самым исследователь создает первичную установку испытуемого на эксперимент и формирует отношение к себе.

Известно, что именно «эффект первого впечатления» приводит к тому, что вся дальнейшая информация, не соответствующая созданному образу, может отбрасываться как случайная.

Ожидания экспериментатора сказываются и при записи им результатов эксперимента. В частности, Кеннеди и Упхофф [Kennedy J.L., Uphoff H.F., 1936] установили влияние отношения исследователя на допущенные им ошибки при записи результатов эксперимента. Эксперимент был посвящен изучению «феномена телепатии». Были отобраны две равночисленные группы людей, верящих и не верящих в телепатию. Их просили записывать результаты попыток испытуемого угадать содержание «телепатического послания», которое делал другой испытуемый.

Те, кто верил в телепатию, в среднем увеличили количество угадываний на 63 %, а те, кто в нее не верил, уменьшили его на 67 %.

Розенталь проанализировал 21 работу по проблеме влияния ожидания на фиксацию результатов эксперимента. Оказалось, что 60 % ошибок записи результатов обусловлены стремлением подтвердить экспериментальную гипотезу. В другом обзоре (36 работ) также подтвержден этот факт. Влияние ожидания проявляется не только при фиксации результатов действия людей, но и в экспериментах на животных.

Розенталь провел следующее исследование. Он просил нескольких экспериментаторов фиксировать поведение крыс в ходе эксперимента. Одной группе экспериментаторов говорилось, что они работают со специально выведенной линией «особо умных крыс». Другой группе сообщали, что их крысы «особо глупы». На самом деле все крысы относились к одной и той же популяции и не различались по способностям.

В итоге оценки поведения, поставленные крысам, соответствовали тем установкам, которые были заданы экспериментаторам.

Л. Бергер [Berger L., 1987] выделил следующие типы ошибок экспериментаторов при оценке результатов деятельности испытуемого:

1. Занижение очень высоких результатов. Причиной считается стремление исследователя подсознательно «привязать» данные испытуемого к собственным достижениям. Возможно и завышение низких оценок. В любом случае шкала деформируется и сжимается, так как крайние результаты сближаются со средними.

2. Избегание крайних оценок (как низких, так и высоких). Эффект тот же — группировка данных выше среднего.

3. Завышение значимости одного свойства испытуемого или одного задания из серии. Через призму этой установки производится оценка личности и заданий.

4. Аналогичный случай, но эффект кратковременный, когда особое значение придается заданию, следующему после выделения существенной для экспериментатора личностной черты испытуемого.

5. Аналогичный случай, но оценка опосредована концепцией о связи или противопоставлении тех или иных свойств личности.

6. Ошибки, обусловленные влиянием событий, эмоционально связанных с конкретным испытуемым.

Разумеется, «эффект Пигмалиона» существует, но в какой мере он значим? Может быть, в ряде случаев им можно пренебречь при интерпретации результата? Существуют разные мнения. Можно выделить, по крайней мере, три точки зрения:

Первая. Розенталь утверждает, что фактов универсального влияния в 7 раз больше, чем если бы они были случайными. По крайней мере, 1/3 всех работ, посвященных этой проблеме, влияние экспериментатора на результат эксперимента установлено на уровне значимости р = 0,95.

Вторая. Т. Барбер и М. Сильвер [Barber Т.X., Silver M.J., 1968] считают, что это влияние не значимо и все исследования, посвященные выявлению влияния экспериментатора на результат психологического эксперимента, осуществлялись с ошибками в планировании, плохим выбором статистических мер и при неумелом ведении экспериментирования. Они сделали вывод, что лишь в 29 % исследований подтверждается «эффект Пигмалиона» — влияние подсознательных тенденций экспериментатора на поведение испытуемого и его оценку. Очевидно, этот процент значительно ниже, чем пишет Розенталь.

Третья точка зрения выражена Барбером: мы утверждаем, что влияние может быть, но не в состоянии предсказать, каким оно будет в конкретном эксперименте.

Однако исследователи пытаются выявить более конкретные зависимости. Еще раз отметим, что возможны три варианта ответа на вопрос об «искажающем» влиянии экспериментатора на результаты.

1. Неосуществимый идеал экспериментальной психологии — влияния экспериментатора нет никогда либо оно несущественно, им можно пренебречь. Гипотеза малоправдоподобна.