Современные практики в моей работе

Проблемное обучение - предполагает последовательное и целенаправленное привлечение детей к решению учебных проблем и проблемных познавательных задач, в процессе которого они должны активно усваивать новые знания, приобретать навыки и умения в самостоятельном формировании задачи, исходя из реальных условий.

Например, на уроке русского языка можно поставить вопрос «Могут ли слова «мама, папа, тётя и т.д.» называться родственными?». На основе изучения текстового материала, практической работы с родственными словами, дети приходят к выводу, что эти слова неродственные, потому что в них нет общей части, а значения слов отличаются.

Проектная технология. Главной отличительной особенностью метода проектов является обучение на активной основе, через целесообразную деятельность обучающегося, которая соответствует его личным интересам. В основе этого метода лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы.

Данная технология чаще всего применяется на уроках окружающего мира и на занятиях экологии, но также применимы в других направлениях. Например, занятие по экологии «Почему сладкие газированные напитки вредны для здоровья?», на котором на основе поставленных опытов дети придут к выводам, что данные напитки вовсе не утоляют жажду, а также разрушительно влияет на зубы.

Уроки-игры, уроки-путешествия. Приключенческая игра, требующая от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет игры может быть предопределенным или же давать множество исходов, выбор которых зависит от действий игрока.

Технология критического мышления. Инсерт (чтение с пометами)

Инсерт - это приём такой маркировки текста, когда учащиеся значками отмечают на полях то, что известно, что противоречит их представлениям, что является интересным и неожиданным, а также то, о чём хочется узнать более подробно. Маркировка производится с помощью специальных значков:

«!» – Я это знал.

«+» – Новое для меня.

«-» – Вызывает сомнение.

«?» – Вопрос.

Таким образом, мы обеспечим вдумчивое, внимательное чтение. Технологический приём “ИНСЕРТ” сделают зримыми процесс накопления информации, путь от старого знания к новому.

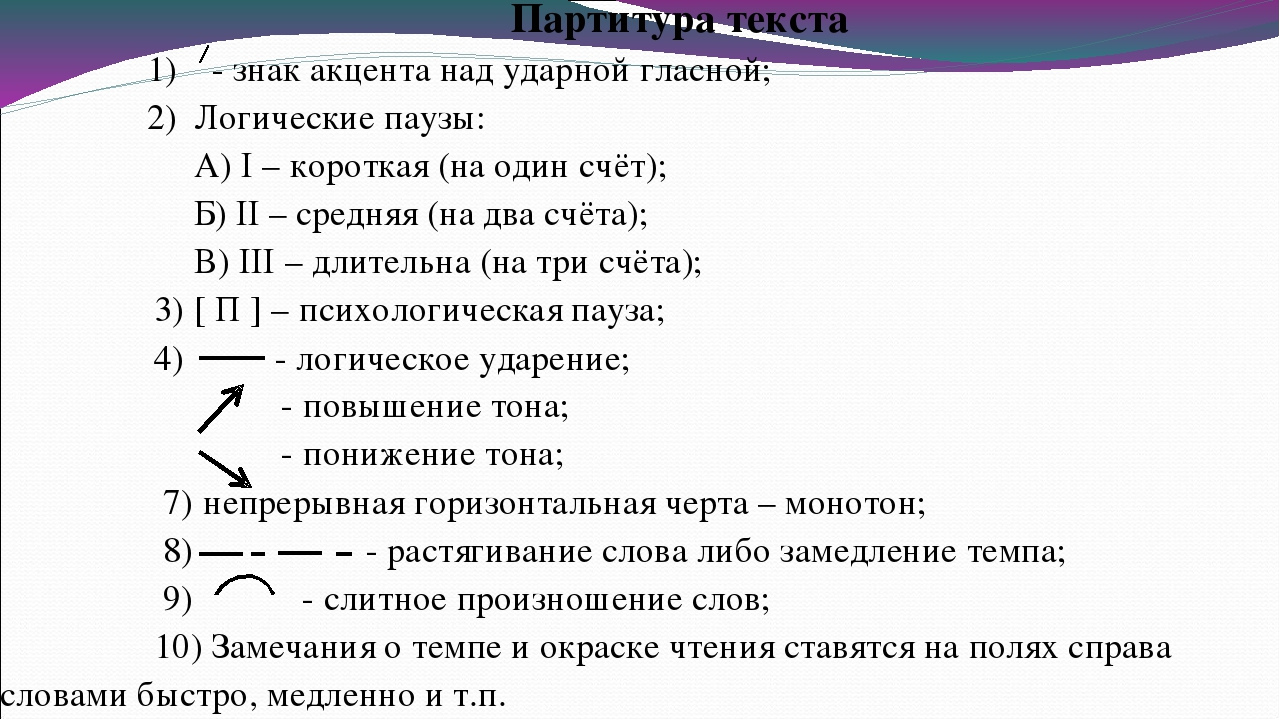

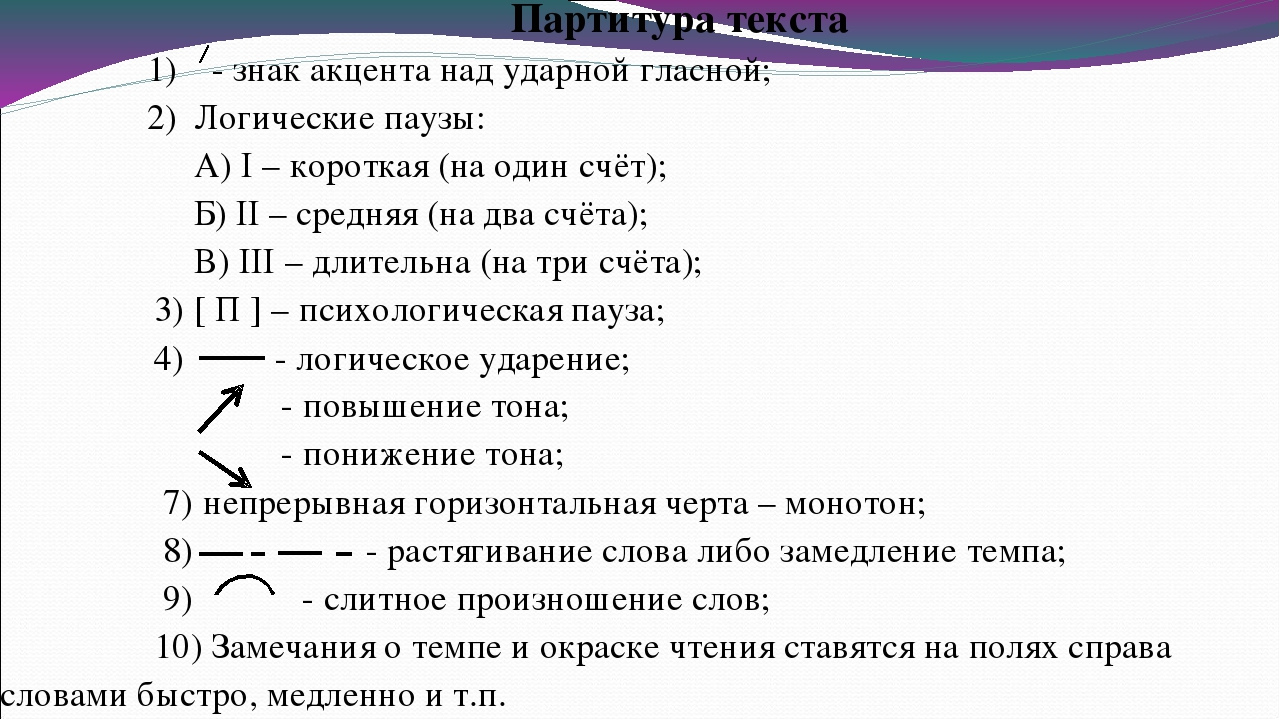

Также такой прием помогает детям в тренировке выразительного чтения произведений, но здесь оно получает название партитура – ноты выразительного чтения. То есть во время чтения необходимо правильно поставить паузы (коротная пауза, средняя и длинная), правильно поставленные ударения в словах и самом тексте (выделение определенного слова), понижение звука или наоборот повышение. Благодаря такому чтению стих во время чтения получается понятным и выразительным.

Обратная связь - для контроля изученного как на каждом уроке, так и на специальных (зачет, контрольная работа) используются различные формы обратной связи с учениками. процессе объяснения нового материала стоит время от времени обращаться к обратной связи. Это помогает не только держать класс в активном рабочем состоянии, но и контролировать, понимают ли ребята объяснение. Например, можно время от времени предлагать краткий вопрос по объясненному (Почему это произошло? Это было удачное решение? Вам понравилось, как поступил…?) Еще интереснее предлагать вопросы-прогнозы: Как вы думаете, это решило проблему? Прав ли он был? Что из этого может получиться? Можно ли таким образом добиться результата? Это не просто вовлечет ребят в урок, но и поможет в формировании интеллекта.

Если необходимо оценить (понять вовлеченность детей в работу) для обратной связи лучше всего использовать сигнальные карточки. От их количества зависит количество вопросов или же количество выбора ответа. Например, так на уроке окружающего мира по теме «Живая и неживая природа» можно с помощью сигнальных карточек проверить понимание детей того, к какой группе будет относиться тот или иной объект. В этот же момент учитель может спрогнозировать и поправить ошибку ученика, а у ребенка есть шанс быстрее разобраться в теме.