СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Формирование универсальных учебных действий учащихся на уроках физики

Методические рекомендации по формированию универсальных учебных действий обучающихся на уроках физики

Просмотр содержимого документа

«Формирование универсальных учебных действий учащихся на уроках физики»

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального

образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»

Факультет профессиональной переподготовки

Формирование универсальных учебных действий

учащихся на уроках физики

Выпускная работа

| Работа допущена к защите «___»____________2013 г

Работа защищена «___»____________2013 г с оценкой «____________»

Председатель ГАК ________________________ Члены комиссии 1._______________________ 2._______________________ 3._______________________ 4._______________________ | Исполнитель: Рязанова Алена Дмитриевна, слушатель группы «Педагогика, психология и методика преподавания школьных дисциплин: физика»

Научный руководитель: Крецан Зоя Викторовна, канд. пед. наук, доцент |

Кемерово 2013

Оглавление

Введение ……………………………………………………………………… 3

Глава 1. Формирование универсальных учебных действий обучающихся как психолого-педагогическая проблема

Теоретические подходы формирования

познавательной самостоятельности учащихся……………………….. 7

1.2. Особенность универсальных учебных действий, их функции……….... 10

1.3. Формирование познавательных универсальных учебных действий учащихся на уроках физики в основной общеобразовательной школе…… 13

Глава 2. Методические рекомендации по формированию универсальных учебных действий обучающихся на уроках физики

2.1. Использование активных методов обучения для формирования познавательных УУД обучающихся на уроках физики…………………… 17

2.2. Педагогическое сопровождение формирования УУД обучающихся на уроках физики. ……………………………………………………………... 22

Заключение …………………………………………………………………... 33

Список литературы………………………………………………………….. 35

Приложение 1………………………………………………………………….. 38

Приложение 2………………………………………………………………….. 46

Приложение 3………………………………………………………………….. 47

Приложение 4………………………………………………………………….. 56

Приложение 5………………………………………………………………….. 57

Приложение 6………………………………………………………………….. 63

Введение

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Системно-деятельностный подход, лежащий в основе разработки Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания и создать навигацию проектирования универсальных учебных действий, которыми должны владеть учащиеся. Логика развития универсальных учебных действий, помогающая ученику почти в буквальном смысле объять необъятное, строится по формуле: от действия к развитию мысли.

Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений социального, личностного, познавательного и коммуникативного развития, в соответствии с ФГОС второго поколения, обеспечивают широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями, способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию [27] .

Социальное развитие — формирование российской и гражданской идентичности на основе принятия учащимися демократических ценностей, развития толерантности жизни в поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.

Личностное развитие — развитие готовности и способности учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, высокой социальной и профессиональной мобильности на основе непрерывного образования и компетенции уметь учиться; формирование образа мира, ценностно-смысловых ориентаций и нравственных оснований личностного морального выбора; развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.

Познавательное развитие — формирование у учащихся научной картины мира; развитие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; овладение методологией познания, стратегиями и способами по знания и учения; развитие символического, логического, творческого мышления, продуктивного воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии.

Коммуникативное развитие - формирование компетентности в общении, включая сознательную ориентацию учащихся на позицию других людей как партнёров в общении и совместной деятельности, умение слушать, вести диалог, в соответствии с целями и задачами общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми на основе овладения вербальными и невербальными средствами коммуникации, позволяющими осуществлять свободное общение на русском, родном и иностранных языках.

Системно-деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы образования, которая находит отражение в переходе от:

— определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к определению цели как умения учиться;

— изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения учащимися жизненных задач, т. е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов;

— стихийности учебной деятельности ученика к стратегии её целенаправленной организации и планомерного формирования;

— индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного сотрудничества в достижении целей обучения.

При таком подходе важно определение универсальных учебных действий. Возьмем за основу определение А.Г. Асмолова:

Универсальные учебные действия – это обобщенные действия, открывающие возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик [2; 30].

Для такого учебного предмета, как физика овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей или явлений наиболее актуально.

Актуальность: В настоящее время очень низкий процент учащихся 7-9 классов обладают достаточным уровнем познавательной самостоятельности при изучении предмета физики.

В этой связи возникает проблема: какими умениями, навыками, действиями должен овладеть учащийся, чтобы решать в определенных жизненных ситуациях любые типы задач? Как педагогу сформировать у ученика необходимые универсальные учебные действия, чтобы он умел и хотел учиться?

Тема: Формирование универсальных учебных действий обучающихся на уроках физики.

Цель: составление методических рекомендаций по формированию универсальных учебных действий обучающихся на уроках физики в основной школе.

Объект: формирование универсальных учебных действий (УУД)

Предмет: способы формирования универсальных учебных действий (УУД) учащихся на уроках физики в основной школе.

Гипотеза: Если на уроках физики формировать УУД, то процесс обучения будет более результативным и поможет учащемуся реализовать себя в жизни более успешно, стать более уверенным, самостоятельным.

Задачи:

Изучить на основе литературы сущность понятии «познавательная самостоятельность», «универсальные учебные действия», «виды УУД», «способы формирования УУД»

Составить методические рекомендации по формированию УУД учащихся на уроках физики в основной школе

Методы исследования:

-изучение и анализ литературы

- изучение опыта работы учителей физики

- обобщение материала

Структура исследования: введение, 2 главы, включающие 4 параграфа, заключение, список литературы.

Глава 1. Формирование универсальных учебных действий обучающихся как психолого-педагогическая проблема

Теоретические подходы формирования

познавательной самостоятельности учащихся

Развитие активности и самостоятельности обучающихся, их способности к самостоятельному познанию нового и успешному решению жизненных проблем стало особенно актуальной задачей в условиях современного общества.

Теоретические основания рассматриваются как объяснения, делающие понятным что-либо [4]. Самостоятельность рассматриваем как стержневое свойство личности, отражающее ее способность свободно действовать в соответствии со своими ценностными ориентациями, независимо от групповых воздействий. Самостоятельность можно охарактеризовать и как свойство личности, и как показатель активности человека, и как критерий его зрелости в различных областях социальной практики [1; 23; 30]. В данной работе мы рассматриваем одно из ее проявлений – познавательную самостоятельность.

Лернер И.Я. утверждает, что познавательная самостоятельность – это умение и стремление творчески подходить к окружающей действительности, и что знания, умения и навыки «лишь тогда формируют познавательную самостоятельность, когда становятся инструментом творческой деятельности»

Кулюткин Ю.Н. трактует познавательную самостоятельность как «способность личности осуществлять самоуправление своей деятельностью», которое «включает в свою структуру такие компоненты, как планирование, руководство и контроль».

Рабунский Е.С. рассматривает познавательную самостоятельность как единство двух сторон личности: способности к учению (обучаемости) и организованности в учении.

Китайгородская Г.И. понимает под познавательной самостоятельностью готовность обучаемого своими силами продвигаться в овладении новыми знаниями. Способность к самостоятельности в познании определяется владением необходимыми опорными знаниями и методами ведения процесса установления новых знаний [13].

Петунин О.В. рассматривает познавательную самостоятельность как качество личности обучающегося, проявляющееся у него в потребности и умении приобретать новые знания из различных источников, овладевать способами познавательной деятельности, совершенствовать их и творчески применять для решения разнообразных проблем [20].

Стремление к самостоятельности в познании определяется наличием соответствующих мотивов. Таким образом, познавательная самостоятельность обучающихся как качество личности определяется органическим единством трёх сторон: побудительной (мотивы познавательной интеллектуальной деятельности), содержательной (опорные знания) и технической (формы и методы познавательной деятельности) [21; 30].

«Если хочешь воспитать в детях смелость ума, интерес к серьезной интеллектуальной работе, самостоятельность как личностную черту,

вселить в них радость сотворчества, то создавай такие условия,

чтобы искорки их мыслей образовывали царство мысли,

дай им возможность почувствовать себя в нем властелинами»- пишет

Ш.А. Амонашвили в своей книге «Как живете, дети?».

Сколько бы мы не меняли методику преподавания предмета только тогда можно развить познавательный интерес к разделу физики, когда ученик почувствует себя «властелином» в этой области.

Пробуждение познавательного интереса – это всего лишь начальная стадия большой работы по воспитанию глубокого устойчивого интереса к знаниям и потребности к самообразованию. Интерес в широком смысле слова – это направленность личности на изучение всего нового, овладение умениями, приобретение различных навыков. Интерес к знаниям или познавательный интерес – это направленность личности ребенка на овладение знаний в той или иной предметной области. Педагог воспитывает интерес к своему предмету [9].

«От любопытства к заинтересованности, от заинтересованности к стойкой познавательной активности, от них к пробуждению научной любознательности и все более устойчивой направленности личности на изучение предмета – таков путь зарождения и развития интереса к знаниям, связанным с мобилизацией воли, энергии, трудолюбия»- как точно и верно, подметила в своей статье «Познавательный интерес как фактор развития активности и самостоятельности обучения школьников на уроках физики» учитель физики и информатики Самсонова Н. Ю [23].

Интеграция, обобщение, осмысление новых знаний, увязывание их с жизненным опытом ребёнка – вот та задача, которую школа сегодня должна решить! Приоритетной целью школьного образования становится развитие у обучающихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться.

Достижение данной цели становится возможным благодаря овладению учащимися системы универсальных учебных действий.

На уроках физики и в повседневной жизни учащиеся встречаются со многими явлениями, но обычно не задумываются над их объяснением – настолько они привычны. Курс физики должен быть построен на использовании разнообразных методик обучения, направленных на способ восхождения от абстрактного к конкретному. Согласно этому- цели изучения курса физики – выработка УУД

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности “универсальных учебных действий”, обеспечивающих компетенцию “научить учиться”, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.

Обучение физике начинается в период, когда ребёнок переживает один из самых сложных периодов своей жизни - подростковый возраст. Этот особый статус возраста связан с изменением социальной ситуации развития подростков, в их стремлении приобщиться к миру взрослых, ориентацией поведения на нормы и ценности этого мира. Главная задача педагогов в этот период - это усиление мотивации обучения, расширение познавательной самостоятельности обучающихся, вовлечение их в работу над учебными проектами, формирование у них способностей самостоятельно усваивать новые знания, развивать их умения и компетентности.

Особенность универсальных учебных действий, их функции

Важнейшей задачей современной системы образования (согласно ФГОС основного общего образования второго поколения) является формирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин [27]. При этом знания, умения и навыки формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Универсальные учебные действия разработаны группой ученых-психологов под руководством члена-корреспондента РАО, профессора МГУ А.Г. Асмолова. Методологической и теоретической основой универсальных учебных действий является системно-деятельностный подход. Что дают универсальные учебные действия?

– обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения в ситуации выбора, ставить учебные цели в различных видах деятельности (при проведении эксперимента, исследования и т.п.), искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность, в том числе и при роботе в группе и ее результаты;

– создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и сотрудничать с взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную мобильность;

– обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.

В широком смысле слова «универсальные учебные действия» означают саморазвитие и самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Одной из особенностей универсальных учебных действий является их универсальность, которая проявляется в том, что они

- носят надпредметный, метапредметный характер;

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;

- обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания;

- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося [29].

К основным функциям универсальных учебных действий относятся:

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности в поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности;

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины мира и компетентностей в любой предметной области познания.

В Программе развития универсальных учебных действий для основного общего образования выделены четыре блока (вида) универсальных учебных действий:

— личностные — смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; развитие Я - концепции и самооценки; развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений;

— регулятивные — целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; планирование и организация деятельности; целеобразование; самоконтроль и самооценивание; действие во внутреннем плане;

— познавательные – исследовательские действия (поиск информации, исследование); сложные формы опосредствования познавательной деятельности; переработка и структурирование информации (работа с текстом, смысловое чтение); формирование элементов комбинаторного мышления как одно го из компонентов гипотетико-дедуктивного интеллекта; работа с научными понятиями и освоение общего приёма доказательства как компонента воспитания логического мышления;

— коммуникативные действия, направленные на осуществление межличностного общения (ориентация в личностных особенностях партнёра, его позиции в общении и взаимодействии, учёт разных мнений, овладение средствами решения коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.); действия, направленные на кооперацию — совместную деятельность (организация и планирование работы в группе, в том числе умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, разрешать конфликты); действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной рефлексии.

Формирование познавательных универсальных учебных действий на уроках физики в основной общеобразовательной школе

Рассмотрим познавательные УУД. В познавательные универсальные действия выделяют общеучебные действия, включая знаково-символические; логические и действия постановки и решения проблем. Они включают действия исследования, поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения задач. В стандартах второго поколения рассматриваются следующие метапредметные результаты обучения физике в основной школе: овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей или явлений, что наиболее актуально для такого учебного предмета как физика. Где же идёт развитие познавательных универсальных учебных действий при изучении физики? Потребность в изучении физики формируется у учащихся в процессе реального усвоения ими физических теоретических и экспериментальных знаний. Данный процесс является цепным: успешное усвоение знаний ведет к возникновению новой познавательной потребности, которая в свою очередь способствует усвоению новых знаний [22, 23].

Поэтому обратимся к использованию в современной школе такой технологии обучения учащихся, как развивающее обучение. В практике развивающего обучения изучение физики происходит в процессе осуществления учащимися учебной деятельности по решению системы учебных задач и направлено на усвоение теоретических знаний. Основные цели развивающего обучения:

1. Развитие у учащихся на материале физики мыслительных действий теоретического типа: моделирования физических процессов; способности выдвигать в ходе преобразования моделей гипотезы и находить способы их проверки через эксперимент; умение вычленять в ходе эксперимента данные и по ним соотносить модель с реальностью, обнаруживать проблемы, видеть ограниченность своего знания, ставить вопросы, развивать познавательные интересы [11].

2. Превращение учащегося в индивидуального субъекта учебной деятельности через разные формы сотрудничества с взрослыми, осуществление различных видов деятельности, разновозрастное сотрудничество с другими школьниками: самостоятельное выполнение функций контроля и оценки результатов учебной деятельности, развитие способности определять содержание очередной учебной задачи и находить способы ее решения, а затем и самостоятельно находить, ставить и решать учебные задачи; развитие умения самостоятельно работать с различными источниками информации. Содержание учебных действий, которые мы можем формировать при обучении физике следующее:

– действие постановки или принятия учебной задачи. К постановке учебной задачи учащиеся приходят при решении практической задачи, требующей поиска нового способа действий. Задача должна казаться на первый взгляд решаемой и лежать в зоне ближайшего развития учащихся. У них должен быть шанс самостоятельно обнаружить новый способ решения. Задача должна давать возможность "схватить" главное отношение, которое ляжет в основание нового способа и нового понятия;

– действие преобразования условий задачи и моделирования;

– решение учебной задачи учащиеся начинают с выделения основных свойств рассматриваемого объекта, замещения его знаковой моделью;

– выполнение эксперимента;

– выход на новую учебную задачу сначала с помощью учителя, а затем самостоятельно.

Дидактический аспект концепции изучения физики: учебный материал подается в форме экспериментальных и теоретических исследований Результатом этих исследований являются:

– исходные факты;

– эмпирические законы;

– модельные гипотезы;

– теоретические выводы;

– экспериментальная проверка теоретического предвидения.

В эксперименте учащиеся помещают предмет познания реально или мысленно в такие условия, в которых его сущность может раскрыться наиболее ярко, после чего этот предмет становится объектом реальных или мысленных трансформаций. Эксперимент включает этапы планирования, подготовки, проведения, вычленения данных, их анализа. Средством проведения физического эксперимента является прямое и косвенное измерение величин.

Вычленяя данные эксперимента, анализируя их, учащиеся формулируют результаты, рассматривают, подтвердилась ли гипотеза, адекватна ли реальности модель, полученная в ходе преобразования исходной модели. Выявленное несоответствие результатов эксперимента и предсказаний исходной модели ведет к определению границ данной модели, поиску ее преобразования или поиску новой модели, выдвижению новой гипотезы. Выдвижение гипотез, экспериментирование являются важнейшими средствами развития у учащихся мышления и воображения. В свою очередь воображение и творческие способности учащихся способствуют выдвижению гипотез и экспериментированию.

Пример одного из таких уроков приведен в приложении 1. Результатом формирования универсальных учебных действий будут являться умения:

– произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач;

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач;

– уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;

– уметь осуществлять синтез как составление целого из частей;

– уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям;

– уметь устанавливать причинно-следственные связи;

– уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;

– владеть общим приемом решения учебных задач;

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

– уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в зависимости от конкретных условий.

Поэтому обучение, в рамках которого возникает и развертывается учебная деятельность, обеспечивает развитие не отдельных психических процессов, а тех свойств школьника (в том числе и психических), которые необходимы для того, чтобы он мог стать субъектом данной деятельности, а в будущем – человеком, умеющим самостоятельно мыслить, принимать решения и реализовывать их.

Главная задача учителя – максимально инициировать самостоятельный поиск учащихся. Учитель должен стремиться к минимальному вмешательству в их учебную деятельность, лишь в случае необходимости организационно влиять на ситуацию, помогая учащимся продвинуться в поиске нового.

Глава 2. Методические рекомендации по формированию универсальных учебных действий у обучающихся на уроках физики

Использование активных методов обучения для формирования познавательных УУД обучающихся на уроках физики

Под активными методами обучения понимают такие способы и приемы педагогического воздействия, которые побуждают обучаемых к мыслительной активности, к проявлению творческого, исследовательского подхода и поиску новых идей для решения разнообразных задач.

Активные методы обучения (АМО) должны вызывать у обучаемых стремление самостоятельно разобраться в сложных профессиональных вопросах и, на основе глубокого системного анализа имеющихся факторов и событий, выработать оптимальное решение по исследуемой проблеме для реализации его в практической деятельности [15].

Активные формы занятий – это такие формы организации учебно-воспитательного процесса, которые способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического использования.

Активные формы и методы неразрывно связаны друг с другом. Их совокупность образует определенный вид занятий, на которых осуществляется активное обучение. Методы наполняют формы конкретным содержанием, а формы влияет на качество методов.

Если на занятиях используются активные методы, можно добиться значительной активизации учебного процесса, роста его эффективности. В этом случае сама форма занятий приобретает активный характер [8].

В настоящее время в школе широко используются в учебно-воспитательном процессе следующие методы активного обучения:

– проблемный;

– диалоговый;

– игровой;

– исследовательский;

– метод проектов;

– модульный;

– опорных сигналов;

– критических ситуаций;

– автоматизированного обучения и т. д.

Активные методы обучения формируют у обучаемых не просто знания-репродукции, а умения и потребности применять эти знания для анализа, оценки и правильного принятия решений.

Использование АМО, их выбор определяются целями и содержанием обучения, индивидуальными особенностями обучаемых и рядом других условий.

Для успешного использования активных методов обучения необходимо соблюдать следующие педагогические условия активизации учебной деятельности обучаемых:

– знание сущности психических явлений, подлежащих активизации;

– знание приемов и способов управления этими психическими явлениями, средств педагогического воздействия;

– овладение методикой активизации учебной деятельности, приобретение опыта работы в этой области;

– волевая готовность к преодолению трудностей и срывов, которые могут возникнуть в процессе внедрения в практику активных методов обучения;

– учет мнения, запросов обучаемых, их отношение к методике активного обучения;

– избегать постоянного использования одних и тех же методов и приемов.

Рассмотрим более конкретно метод проектов и исследовательскую деятельность учащихся на уроках физики.

Метод проектов в физическом образовании

Одним из вариантов реализации познавательных универсальных учебных действий стал метод проектов, основоположник его Д. Дьюи обозначил: «Проблема в том, чтобы учебная деятельность и учение протекали естественно и создавали такие условия, вследствие которых учащиеся не смогут не научиться».

Он разработал метод проектов, при котором дети вместе с учителем проектируют один из вариантов решения какой – либо жизненно важной задачи, в ходе которого они приобретают универсальные знания умения и навыки исследовательской деятельности.

Проект – это самостоятельная творческая деятельность ученика по решению учебной проблемы, взятой из повседневной жизни. Формируются компетенции: коммуникативная, социальная, предметная (в области физики).

Как мы создаем проекты?

Начинаем с микропроектов.

Тема микропроектов – по заданиям учебника.

Работа ведется в группах по плану:

1. Выбор темы и задания с учетом интересов и возможностей учащихся.

2. Обсуждение планов действий. Консультации.

3. Обсуждение гипотез, выбор вариантов.

4. Постановка эксперимента, конструирование модели.

5. Обсуждение выводов.

6 .Оформление работы.

7. Планирование выступлений учащихся на уроке.

В 7 классе при изучении темы «Архимедова сила »можно предложить следующее проектное задание:

• изготовление артезианского водолаза.

При изучении раздела «Электричество» в 8-9 классах можно предложить учащимся несколько проектов:

• спроектировать устройство, вдвое уменьшающее мощность, потребляемую паяльником «в режиме ожидания», когда он лежит на подставке и поддерживается при рабочей температуре (после изучения устройства и работы полупроводниковых диодов, 8-9 кл.);

• разработать схему переключения трех (четырех) одинаковых ламп люстры (нагревательных элементов электроплиты), позволяющую максимально возможным числом способов ступенчато регулировать потребляемую мощность;

Защита таких проектов делает востребованной учебную информацию и способствует повышению качества физического образования.

Формы организации деятельности

-Индивидуальная

-исследовательская

-деятельность

-Коллективные

-формы

-деятельности

-Творческие группы

-Лекции,

-экскурсии,

-семинары,

-экспедиции,

-практикум и др.

-Выпуск газет

-Проект и конструирование.

-Летопись.

-Организация конкурсов.

-Лабораторная работа, проект, реферат, работы в архиве,

-работа в библиотеке,

-анкетирование,

-наблюдения в природе и т.п.

Проектно-исследовательские технологии являются ведущими для формирования познавательных УУД

Учебное сотрудничество при выполнении проектов позволяет развивать коммуникативные УУД

Специально организованные учебные ситуации и поставленные учебные задачи способствуют формированию регулятивных УУД

Самоопределение, смолообразование, нравственная оценка развивают личностные УУД

Исследовательская деятельность на уроках физики в основной школе

Цель исследовательской деятельности - в приобретении учащимся функционального навыка исследования как универсального способа освоения действительности, развитии способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний. Под исследовательской деятельностью понимается деятельность учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере.

Главным смыслом исследования в сфере образования есть то, что оно является учебным. Это означает, что его главной целью является развитие личности учащегося, а не получение объективно нового результата, как в "большой" науке. Если в науке главной целью является производство новых знаний, то в образовании цель исследовательской деятельности – в приобретении учащимся функционального навыка исследования как универсального способа освоения действительности, развитии способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося) [18].

Педагогическое сопровождение формирования УУД обучающихся на уроках физики.

Любой учебный предмет, с его содержанием, выступает как средство формирования и развития универсальных учебных действий. Предмет «физика» позволяет развивать логическое и абстрактное мышление, произвольность высших психических функций (восприятия, внимания, памяти, речи), творчество и коммуникативные качества личности.

Из познавательных УУД физика формирует умения:

· сознательно чувствовать окружающий мир,

· отыскивать причины физических явлений,

· анализировать и сравнивать физические явления между собой, структурировать и классифицировать объекты физического мира,

· моделировать физические объекты и системы

· чувствовать противоречия и др.;

из регулятивных УУД умения:

· ставить цель и планировать ее достижение,

· контролировать свои действия по достижению цели,

· запрашивать помощь педагога,

· анализировать и оценивать собственную учебную деятельность;

из коммуникативных УУД умения:

· принимать, искать и передавать информацию,

· задавать вопросы,

· обозначать свое понимание или непонимание вопроса,

· выполнять различные социальные роли в группе,

· вести дискуссию,

· использовать современные телекоммуникационные технологии.

В итоге у ученика развиваются способности и появляются возможности решать в повседневной жизни реальные проблемы – от бытовых до производственных и социальных[15].

Эффективность образовательного процесса во многом зависит от уровня знаний педагогом своих воспитанников, умения осуществлять дифференцированный подход к ним. Эту задачу помогает решить всесторонняя диагностика, которая позволяет получить данные о характере и динамике психологического развития, о личностных особенностях ученика, о состоянии его здоровья и социального благополучия. Поэтому первый этап формирования УУД называется диагностическим. Второй –организационный, на нем анализируется полученная информация, проектируется содержание и средства сопровождения. И третий этап – внедренческий. Рассмотрим этапы подробно.

1. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП

Цель этапа: изучение особенностей интеллектуальной и личностной сфер обучающихся; получение данных об актуальном уровне их развития, уровне сформированности универсальных учебных действий.

Деятельность учителя на данном этапе заключается в получении информации:

· о состоянии здоровья ученика, его социального благополучия (изучение личного дела, взаимодействие с классным руководителем);

· от педагога-психолога об особенностях интеллектуального и личностного развития учеников;

· об уровне знаний и умений по предмету (тестирование, личные наблюдения и анализ текущих работ);

· об уровне сформированности УУД (карта наблюдения)

Рассмотрим подробнее диагностику сформированности УУД.

Учитывая виды и содержание универсальных учебных действий (приложение 2), при проектировании работы по их формированию, педагогу необходимо выделить те действия, которые можно формировать и развивать на уроках по предмету.

При разработке качественных показателей, с помощью которых можно оценивать уровень и динамику развития УУД ученика, учитывались рекомендации Левченко И. Ю. (кафедра специальной психологии и клинических основ дефектологии МГОПУ им. М.А. Шолохова) [30].

Для получения полной картины уровня сформированности УУД обучающихся педагогу предлагается заполнить таблицы «Уровневые показатели УУД» (приложение 3). Исходя из вышеуказанных таблиц, можно выделить три группы учащихся с различным уровнем сформированности УУД.

Учащиеся уровня А: не имеющие проблемы в развитии и обучении в данный момент. Такие дети, как правило, хорошо учатся, саморазвиваются, самосовершенствуются, проявляют интерес к процессу обучения. Им, однако, может быть присуща самоуверенность, тормозящая их развитие. Понадобится единовременное сопровождение для расширения зоны ближайшего развития.

Учащиеся уровня В: здесь преобладают дети со средней успеваемостью. Учащиеся привыкли работать с инструктажем, иногда могут прибегать к самостоятельной и даже творческой работе, вызванной ситуативным интересом. Составляется программа дискретного сопровождения.

Учащиеся, имеющие низкий уровень сформированности УУД (уровень С): Дети, как правило, пассивны, требуют помощи учителя для организации и реализации учебной деятельности. Им требуется пролонгированное сопровождение.

На основе данных таблиц учитель может перейти к организационному этапу

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП

Цель этапа: выбор форм и методов сопровождения, построение индивидуальных (адресных) программ.

На основе анализа результатов диагностического этапа, педагог вырабатывает необходимые пути помощи учащимся, нуждающимся в педагогической помощи, составляет индивидуальные образовательные программы формирования УУД.

Для составления программы сопровождения развития учащегося необходимо:

- определить основные цели, устанавливающие, чем учащийся должен овладеть;

- конкретизировать поставленные цели, определив, что учащийся должен уметь делать;

- спроектировать деятельность учителя и ученика для достижения целей.

Образовательные воздействия должны быть, с одной стороны, индивидуально оптимальными, я с другой – индивидуально допустимыми, то есть не превышать пределов индивидуальных возможностей и способностей ученика. В этом учителю-предметнику поможет информация о состоянии здоровья учащегося, его темпераменте, поведении в коллективе сверстников, а так же социального благополучия.

ОПИСАНИЕ СРЕДСТВ СОПРОВОЖДЕНИЯ

К средствам педагогического сопровождения относятся:

1. Педагогическая помощь

2. Регуляция работоспособности обучающихся на уроках

3. Формы и методы формирования УУД (подробно представлены в сборнике методических материалов «Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в рамках педагогического сопровождения»).

Виды педагогической помощи

Рассмотрим виды помощи, которые педагог осуществляет в ходе реализации программы сопровождения. По характеру помощи их можно разделить на :

- стимулирующую;

- организующую или направляющую;

- обучающую или разъясняющую (приложение 4)

Необходимость в стимулирующей помощи возникает тогда, когда ребенок не включается в работу после получения задания, или когда работа завершена, но выполнена неверно. В первом случае учитель подходит к ребенку и помогает ему организовать себя, мобилизовать внимание, нацелить на решение задачи (ободряя его, успокаивая, вселяя уверенность в способности справиться с задачей). Учитель спрашивает у ученика, понял ли он задание и если выясняется, что нет, разъясняет его. Во втором случае он указывает на наличие ошибки в работе и необходимость проверки полученного решения. Учитель может, учитывая особенности ребенка, сделать область поиска допущенной ошибки более широкой или, наоборот, более узкой. Например, ученик допустил ошибку в решении задачи, а всего задач было восемь. Учитель может указать на наличие ошибки в общем виде, или на ошибку в конкретной задаче, или – в конкретном действии (формуле). Таким образом, мера – доза помощи в этом, как и в других случаях, может быть различной.

Организующая помощь необходима, если ученик не может самостоятельно выполнить задания из-за неустойчивости внимания, из-за пресыщения деятельностью. Учитель организует деятельность ученика разработанной инструкцией выполнения задания, а так же контролем правильности выполнения инструкции или ее этапов, обращает внимание ребенка на таблицу, наглядную опору, в которой отражен способ решения аналогичной задачи, или помогает сделать первый шаг на пути ее решения, наметить план действия.

Необходимость оказания обучающей помощи возникает в тех случаях, когда другие виды оказываются недостаточными, когда надо непосредственно указать или показать, что и как надо делать для того, чтобы решить учебную задачу или исправить допущенную в ходе решения ошибку. В данном случае педагог может использовать наглядность действий, образцы выполнения заданий, письменные и вербальные пояснения к каждому этапу заданий.

Техники регулирования работоспособности

Любой урок начинается с этапа активизации работоспособности, создания атмосферы эмоциональной свободы всех участников процесса. Когда и учитель, и ученики чувствуют открытость, дружелюбие и партнерство, тогда возможны высокие результаты учебной деятельности. Созданная атмосфера позволит успешно работать, продвигаться вперед. Для этого учитель может использовать следующие психологические упражнения:

Упражнение 1. «Давайте начнем сегодняшний урок с того, что выскажем, друг другу пожелания и сделаем это так. Первый ученик обратится к любому с пожеланием, тот, к кому обратились, пожелает другому и так до тех пор, пока каждый из нас не получит пожелание на урок (день). … Как вы себя чувствуете? Какие у вас были трудности при выполнении задания?»

Упражнение 2. «Давайте начнем сегодняшний урок так: первый ученик называет имя любого и тот в свою очередь принимает такую позу, мимику лица, которая говорила бы окружающим о его состоянии чувств. Все остальные воспроизводят позу, мимику и стараются почувствовать состояние товарища…. Как вы себя чувствуете? Какие у вас были трудности при выполнении задания?»

Иногда требуется поддержать или восстановить работоспособность, повысить внимание, снять усталость во время интенсивной работы на уроке.

Упражнение 3. Класс делится на две группы. «Внимательно запомните учеников противоположной группы. Сейчас вы по одному будете выходить и вставать спиной к классу. Участники противоположной группы зададут вам вопрос о вашем самочувствии, деятельности или результатах работы на уроке. Отвечая на вопрос вы должны назвать имя говорящего.» Очередность устанавливает учитель.

Упражнение 4. «Представим себе, что мы большой калькулятор. Считать будем так. Первый ученик называет число, второй, сидящий рядом знак арифметического действия (плюс, минус…), следующий – снова число и т. д. Числа будут чередоваться со знаками. Когда выполнится третье действие, то очередной участник говорит «равно», а следующий должен назвать ответ».

Следующим шагом организации педагогического сопровождения является выбор форм и методов формирования УУД .

Итогом организационного этапа могут стать индивидуальные (адресные) программы сопровождения, разработанные для выше указанных групп обучающихся. Например, для учащихся 7 класса предлагается педагогическое сопровождение, цель которого: способствовать формированию и развитию познавательных и регулятивных универсальных учебных действий учащихся. Задачи ставятся с учетом уровня сформированности УУД.

Задачи: (уровень А)

1. Развивать точность, логичность речи; стимулировать аргументацию, обоснование ответов фактами, в том числе и из других областей знаний.

2. Стимулировать самостоятельность, учить планировать действия для решения учебной задачи или проблемы, анализировать полученные результаты.

3. Развивать гибкость мышления; обобщать, классифицировать, анализировать научные факты. Анализировать закономерности, полученные в результате самостоятельных исследований.

4. Способствовать развитию творческого мышления через проектную деятельность, применение имеющихся знаний для решения нестандартных ситуаций, научно-исследовательские работы.

5. Учить работать с различными источниками информации, обрабатывать полученную информацию.

6. Развивать эффективное внимание.

(уровень В)

1. Развивать монологическую речь; учить формулировать вопросы, отвечать на вопросы полным предложением, составлять связный рассказ о физических явлениях, моделях, величинах.

2. Научить действовать по развернутой инструкции с пошаговым самоконтролем.

3. Научить сравнивать объекты, выделять существенные признаки. Классифицировать объекты, работать с таблицами, схемами, графиками.

4. Научить делать вывод из несложных исследований и взаимосвязанных фактов.

5. Способствовать развитию логической памяти.

6. Учить работать с текстом: находить ответы в тексте на поставленный вопрос, выделять главное в прочитанном. Самостоятельно формулировать вопросы к тексту.

7. Способствовать развитию произвольного внимания.

(уровень С)

1. Развивать монологическую речь; учить формулировать вопросы, отвечать на вопросы полным предложением.

2. Научить действовать по развернутой инструкции.

3. Научить, выделять существенные и второстепенные признаки объекта; получать информацию из таблиц, схем, графиков.

4. Научить делать вывод из несложных исследований и взаимосвязанных фактов с помощью наводящих вопросов.

5. Учить работать с текстом: находить ответы в тексте на поставленный вопрос, выделять главное в прочитанном.

6. Учить составлять связный рассказ о физических явлениях, моделях, величинах по предложенному плану.

7. Способствовать развитию логической памяти и произвольного внимания.

После определения целей и задач можно переходить к внедренческому этапу.

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЭТАП

Цель этапа: создание условий для формирования УУД обучающихся, оказание помощи в преодолении психологических проблем, реализация адресных программ, мониторинг достижений учащихся.

В процессе реализации адресных программ лежат технологии личностно-ориентированного обучения и среди них особое, главенствующее место отводится дифференцированному обучению. Педагог готовит дифференцированные задания для трёх групп обучающихся, в процессе работы оказывает педагогическую помощь по наблюдению и запросу.

Пример оказания направляющей помощи для обучающихся уровня В

Проверочная работа по физике, 7 класс.

(учебник «Физика» 7 класс, автор: А.В.Перышкин, изд. «Дрофа», 2009 г.) [17].

Решите задачи по теме: «Давление твёрдого тела. Давление жидкости и газа» [12].

Гусеничный трактор, сила тяжести которого 45 000 Н, имеет площадь гусениц 1,5 м2. Определите давление трактора на грунт.

Направляющая помощь – используйте формулу давления, стр.78-79 учебника.

Почему на одной и той же глубине давление воды в море больше чем в реке?

Направляющая помощь – для ответа на вопрос, проанализируй, от каких величин зависит давление жидкости, стр. 91 учебника [20].

Насос подает воду на высоту 6 метров. Определите давление, которое создает насос.

Направляющая помощь – используйте формулу давления жидкости, стр.91 учебника, таблицу плотности, стр. 51.

Барометр показывает давление 760 мм рт. Ст. Какими станут показания барометра, если с ним спуститься в шахту, глубиной 30 м.

Направляющая помощь – для ответа на вопрос, проанализируй, как меняется давление с высотой, стр. 107 учебника [20].

Уровень понимания и удержания учебной инструкции у обучающихся разный. Для группы учащихся уровня С следует готовить развёрнутые, пошаговые инструкции.

Подготовка развернутой инструкции выполнения эксперимента, лабораторной работы или других видов деятельности преследует сразу две цели: сделать ученика успешным в учебно-познавательной деятельности, а так же научить его программировать свои действия и осуществлять самоконтроль (регулятивные УУД).

Примеры уровневых инструкций выполнения лабораторных работ приведены в приложении 6.

Заключение

Формирование универсальных учебных действий учащихся определено стратегическим курсом современной личностно-ориентированной парадигмой образования, поэтому каждому учителю уже сегодня необходимо не только изучить теоретические подходы по данному вопросу, но и планировать свою деятельность с учетом всевозможных предлагаемых методических рекомендаций. К основным результатам данной итоговой работы следует отнести следующее:

- изучены теоретические аспекты по проблеме формирования универсальных учебных действий обучающихся. Было изучено более 20 источников, которые, ссылаясь на изменения, происходящие в современной социальной жизни, призывают к необходимости разработки новых подходов к системе обучения и воспитания. Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности “универсальных учебных действий”, обеспечивающих компетенцию “научить учиться”;

- составлены методические рекомендации формирования УУД обучающихся, в которые включены примеры активных методов обучения, являющихся ведущими для формирования познавательных УУД, рассмотрено педагогическое сопровождение формирования УУД обучающихся на уроках физики.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что задачи, в основном, решены и поставленная цель достигнута, а соответственно и проблема разрешена.

Данная работа может быть использована руководителями методических объединений, учителями – предметниками для организации педагогического сопровождения формирования УУД на своих уроках полностью или частично. В разделе «Педагогическое сопровождение формирования УУД обучающихся на уроках физики», в организационном этапе, представлен материал о видах педагогической помощи, техниках регулирования работоспособности, необходимый для использования учителем на любых уроках. От своевременности и качества помощи зависит результат обучения, поэтому учитель должен владеть методикой организации помощи учащихся на уроке, понимать какой вид помощи и в каком объеме он должен оказать ребенку. Полезно упражнения по регуляции работоспособности проводить на 4 – 6-х уроках, когда работоспособность учащихся снижена. На внеклассных мероприятиях упражнения регуляции можно использовать для настроя участников на общее дело, на сплочение коллектива. Учителям физики, кроме всего вышесказанного, могут быть полезны разработки уроков и лабораторных работ, включенных во 2 главу, а также в приложениях к ней.

Список литературы

Абрамова, Т.В. Педагогическая система формирования познавательной самостоятельности у школьников как средство актуализации знаний [Текст] : дис. …канд. пед. наук: 13. 00.01/Т.В. Абрамова. – Саратов, 2003. – 195 с.

Асмолов, А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008

Беркалиев, Т.Н. Развитие образования: опыт реформ и оценки прогресса школы. — СПб.: «КАРО», 2007. – 144 с.

Большой энциклопедический словарь [Текст] / гл. редактор А. М. Прохоров.- 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: Большая Российская энциклопедия; СПб.: «Норинт», 2007. – 1465 с.

Болготова, В.С. Формирование универсальных учебных действий (УУД) на уроке физики. [Текст] http://www.profistart.ru/ps/blog/12656.html

Бухарова, Г.Д. , Старикова Л.Д. Современное образование: сущность и направления развития. Ж-л «Известия», №2, 2009

Выготский, Л.С. Педагогическая психология –М.: АСТ\Астрель 2008

Губанова, М.И. Формирование готовности будущего учителя к педагогическому сопровождению социального самоопределения старшеклассников [Текст] : монография / М.И.Губанова. – Кемерово : Изд-во ГОУ «КРИРПО», 2003.- 207 с. [Текст ] :/ В. В. Гузеев. - М. : Изд-во НИИ Школьных технологий, 2004. – 128 с.

Гузеев, В.В. Познавательная самостоятельность учащихся и развитие образовательной технологии [Текст]/ В. В. Гузеев. – М. : Изд - во НИИ Школьных технологий, 2004. - 128 с.

Есипов, Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. – Москва, 1961. – 239с.

Ивашкин, Д.А. Освоение метода познания на уроках физики : журн. Физика в школе / Изд.-во Первое сентября, №14, с. 23-25, 2011

Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года [Текст]. – М. : Центр гуманистической литературы «Рон», 2004.- 23 с.

Левина, Т.С. Развитие познавательной самостоятельности обучающихся. [Электронный ресурс] magrtex.ucoz.ru/poznav-samost_dlja_umm_statja.doc

Лукашик, В.И., Сборник задач по физике 7-9 классы; по ред. В.И.Лукашик, Е.В.Иванова. - М. : Просвещение, 2011.

Макарова, Т.Н. Формирование универсальных учебных действий при обучении физике через активные педагогические технологии. Учитель физики МОУ СОШ №11 с. Красногвардейское Ставропольского края. [Текст] http://publ.uchis-online.ru

Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания с учениками: Пособие для учителя. – М., 2006.

Михеева Ю.В. Урок. В чём суть изменений с введением ФГОС начального общего образования: (Статья) // Науч. - практ. жур. «Академический вестник» / Мин. обр. МО ЦКО АСОУ. – 2011. – Вып. 1(3). – С. 46-54.

Научно-исследовательская деятельность обучающихся [Текст] : сборник конкурсных материалов. Выпуск 3 / сост.: Р. Т. Ахметшина – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2010.- 79 с.

Петунин, О.В. Активизация познавательной деятельности учащейся молодежи: практико – ориентированные аспекты [Текст]: монография/под общей ред. Н.Э. Касаткиной, О.Г.Красношлыковой. – Кемерово : Изд - во КРИПКиПРО, 2010.- 251 с.

Перышкин, А.В. Учебник «Физика» 7 класс, автор : А.В. Перышкин, Изд - во «Дрофа», 2009

Половникова, Н.А. Метод познавательной деятельности – средство и результат воспитания познавательной самостоятельности школьников. Учёные записки [Текст] – 2008. - с.41-56.

Самостоятельная работа учащихся на уроке. [Текст] http://works.tarefer.ru

Самсонова, Н.Ю. Познавательный интерес как фактор развития активности и самостоятельности обучения школьников на уроках физики. [Текст] – Режим доступа : http://festival.1september.ru/articles/579526/

Смирнов, И.П. Новый принцип воспитания: ориентация на интересы молодежи [Текст] : монография / Смирнов И. П., Ткаченко Е. В. ; Рос. акад. образования, Отд-ние проф. образования, Федер. агентство по образованию, Ин-т развития проф. образования. - М. : ИСОМ, 2005.-191 с.

Смольянина, Г.Н. Практико-значимый проект «Формирование универсальных учебных действий на уроках физики в условиях детского дома-интерната» ,учитель физики МБОУ МДДШМВ М., 2011

Стандарты второго поколения «Примерные программы .Физика 7-9 классы6 проект.- М.: Просвещение, 2011 - с.6-8, 37.

Федеральные государственные образовательные стандарты. [Текст] http://минобрнауки.рф

Фестиваль педагогических идей. Режим доступа : http://festival.1september.ru/

Формирование УУД в течение всего периода обучения в школе. [Текст] http://www.schooloftomorrow.ru

Шамонин, Е.А. Характеристика познавательной самостоятельности

[Текст] : Ж-л «Известия российского педагогического университета

им. А. И. Герцена», № 125, 2010

.

Приложение 1

Пример урока решения учебной задачи в 7 классе по теме: «Исследование силы тяжести»

1 этап: «Cитуация успеха» Демонстрация первых трех слайдов презентации к уроку. Обращение к классу:

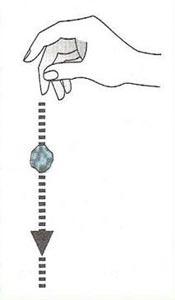

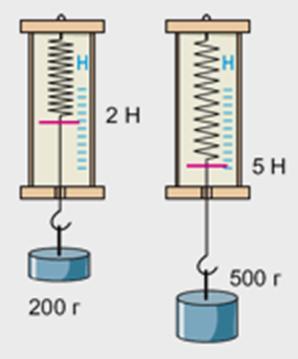

Объясните, что изображено на рисунке

Рис 1.

Рис 2.

Рис 3.

Далее предлагается выполнить устно задания. В подростковом возрасте учащиеся с интересом выполняют упражнения на развитие внимания, памяти. Такие задания автором разработаны по всем темам курса физики 7-8 класса.

Обучающие задания:

Решите анаграмму и исключите лишнее слово:

Ласи (сила)

Нотьюн (Ньютон)

Сасам (масса)

Лоте (тело)

Пашля (шляпа) – лишнее слово

2ставьте пропущенные слова:

Сила является _____ взаимодействия тел. Результат действия силы зависит от ее _____, направления и ________ приложения. Сила, с которой Земля притягивает к себе тело, называется __________. Сила тяжести обозначается ______.

Исключить лишнее словосочетание:

Изменение скорости тела,

массу выражают в килограммах,

тело деформируется,

вес тела,

всемирное тяготение,

сила пропорциональна массе.

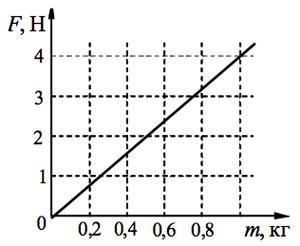

4о данному графику определить, с какой по величине силой тело массой 200 г притягивается к земле.

Рис. 4.

5. Составить текст.

Сила тяжести – это_____________

Измерят силу тяжести _________________

Равнодействующая сил, направленных по одной прямой в одну сторону равна _______

Как рассчитать силу тяжести?______________

В ходе анализа составленных текстов класс приходит к выводу о разном подходе решения данной практической задачи. Здесь наблюдается «Ситуация разрыва». Учащиеся предлагают свои способы расчета силы тяжести. Идет выдвижение вариантов формулировки учебной задачи.

2 этап: Постановка учебной задачи

Учебная задача: Исследование силы тяжести.

3 этап: Исследование

Цель: установить зависимость силы тяжести, действующей на тело, от его массы.

Учащимся предлагается вариант исследования.

Вариант выполнения исследования.

Закрепите динамометр в лапке штатива вертикально.

2. К динамометру последовательно подвешивайте один, два, три, четыре груза.

3. Результаты измерений занесите в таблицу.

Таблица 1

Результаты измерений

| Число грузов | 1 | 2 | 3 | 4 |

| Масса, кг |

|

|

|

|

| Сила ?, Н |

|

|

|

|

4.Результаты представьте графически

5. Сделайте вывод.

6. Найдите отношение силы тяжести к массе тела для всех результатов опыта.

7. Сделайте вывод.

4 этап: Сообщение учителя

Данный коэффициент пропорциональности g различен для различных широт. Относится к важнейшим физическим величинам [1].Основные выводы по теме урока: 1.Сила тяжести, действующая на тело, прямо пропорциональна массе. 2. Коэффициент пропорциональности g.

Это исследование позволяет учащимся пройти следующие этапы: постановка учебной задачи; решение экспериментальной задачи: сборка экспериментальной установки, измерение, запись результатов в табличной и графической форме, их анализ, вывод; выход на частные случаи с последующим их решением.

Памятки для выполнения исследований в 7 классе разработаны по основным разделам курса 7 класса. К концу изучения 7 класса учащиеся уже самостоятельно могут разработать план выполнения эксперимента.

В течение года учащиеся выполняют домашнее исследование. Например:

Исследование 1

Рассмотрите устройство медицинского термометра (градусника) для измерения температуры тела человека. Полученную информацию, после ее анализа, запишите в таблицу:

Цена деления шкалы термометра. Верхний предел шкалы термометра. Нижний предел шкалы термометра. Погрешность термометра.

Выскажите свое предположение о том, какое физическое явление лежит в основе действия (работы) термометра.

Измерьте свою температуру. Результат измерения запишите в таблицу.

Исследование 2

Рассмотрите устройство медицинского шприца и охарактеризуйте его как прибор для измерения объема (при отсутствии шприца это можно проделать с мензуркой или мерной кружкой).

После рассмотрения и анализа прибора результаты запишите в таблицу.

Цена деления шкалы шприца. Верхний предел шкалы.

С помощью шприца определите объем той посуды, которой вы пользуетесь – столовой ложки, чайной ложки, чашки.

Результаты опытов, с учетом абсолютной погрешности измерения, запишите в таблицу.

Для практического применения УУД предлагаются систематические упражнения.

Упражнения:

С помощью измерительной ленты измерьте длину и ширину своей комнаты и вычислите ее площадь.

В сутках 24 часа. Выразите это время в минутах и секундах. Запишите эти

числа в стандартном виде.Длина демонстрационного стола в кабинете физики равна 2,4 м. Выразите эту длину в километрах, дециметрах, сантиметрах и миллиметрах.

Размеры поверхности крышки лабораторного стола 120 см х 50 см. Вычислите площадь поверхности крышки в квадратных сантиметрах и квадратных

метрах.

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения:

произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач;

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач;

уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;

уметь осуществлять синтез как составление целого из частей;

уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям;

уметь устанавливать причинно-следственные связи;

уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;

владеть общим приемом решения учебных задач;

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в зависимости от конкретных условий.

Приложение 2

Таблица 2

Виды и содержание УУД

| Виды УУД | Содержание УУД |

| личностные | Самоопределение (внутренняя позиция школьника, самоидентификация, самоуважение и самооценка) смыслообразование (мотивация, границы собственного знания и "«езнания"» морально-этическая ориентация (ориентация на выполнение моральных норм, способность к решению моральных проблем, оценка своих поступков) |

| Регулятивные (включающие также действия саморегуляции) | Целеполагание -–постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно Планирование -–определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий Прогнозирование -–предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона Коррекция -–внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта Оценка -–выделение и осознание учащимся того что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения |

| познавательные | работа с информацией работа с учебными моделями использование знако-символических средств, общих схем решения выполнение логических операций: сравнение анализ обобщение классификация установление аналогий подведение под понятие |

| коммуникативные | речевая деятельность навыки сотрудничества адекватное понимание информации работа с различными источниками информации |

Приложение 3

Таблица 3

«Уровневые показатели универсальных учебных действий»

Познавательные учебные действия

| Баллы | Виды работы на уроке | ФИ уч-ся |

| 1. Восприятие информации 1.1. Устную инструкцию воспринимают: |

|

|

| 4 | С первого предъявления |

|

| 3 | Нуждаются в дополнительных разъяснениях |

|

| 2 | Нуждаются в пошаговом предъявлении с пошаговым контролем усвоения |

|

| 1 | Не воспринимает устную инструкцию |

|

| 1.2. Письменную инструкцию (в учебнике, на карточке и т. п.) воспринимает: |

|

|

| 4 | Самостоятельно |

|

| 3 | Нуждается в разъяснениях |

|

| 2 | Нуждаются в пошаговом предъявлении с пошаговым контролем усвоения |

|

| 1 | Не воспринимает письменную инструкцию |

|

| 2. Интеллектуальная обработка информации 2.1. Умеет ли выделять главное в предложенной информации: |

|

|

| 3 | Способен выделять самостоятельно |

|

| 2 | Нуждается в дополнительных (наводящих вопросах) |

|

| 1 | Испытывает значительные затруднения |

|

| 2.2. Умеет ли выделять новое в учебном материале: |

|

|

| 3 | Способен выделять самостоятельно |

|

| 2 | Нуждается в помощи |

|

| 1 | Испытывает значительные затруднения |

|

| 2.3. Темп интеллектуальной деятельности |

|

|

| 3 | Выше, чем у других учащихся класса |

|

| 2 | Такой же, как у других учащихся класса |

|

| 1 | Значительно снижен |

|

| 3. Результативность интеллектуальной деятельности 3.1. Результат получает: |

|

|

| 4 | Успешно (рационально) воспроизводит предложенный алгоритм |

|

| 3 | Оригинальным, творческим способом |

|

| 2 | Нерациональным путем |

|

| 1 | Путем подгонки под ответ (методом «тыка») |

|

| 3.2. Предъявление результата: |

|

|

| 4 | Способен дать развернутый ответ и аргументировать свое решение |

|

| 3 | Способен дать правильный ответ, но не может его аргументировать |

|

| 2 | Приходится «вытягивать» ответы |

|

| 1 | Необходимость отвечать вызывает серьезные затруднения |

|

| 3.3. Самооценка результата работы: |

|

|

| 3 | Способен дать объективную оценку результату работы, так как понимает суть допущенных ошибок |

|

| 2 | Не всегда может дать объективную оценку своей работе, хотя, как правило, видит допущенные ошибки |

|

| 1 | Не может объективно оценить свою работу, так как не понимает, что допустил ошибки |

|

| 3.4. Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения |

|

|

| 3 | Способен усвоить программу по вашему предмету в нормативные сроки |

|

| 2 | Для освоения программы требуется система дополнительных занятий |

|

| 1 | Освоение программы по различным причинам затруднено |

|

|

| Общий балл: |

|

Таблица 4 «Обработка данных»

Познавательные УУД

| Группа, баллы | Статус | Рекомендации учителям |

| С низким уровнем УУД (9-15 баллов) | Воспринимая учебную информацию, практически не в состоянии действовать самостоятельно; особые трудности вызывает информация, предъявляемая в письменной (устной) форме. Испытывает значительные затруднения при выделении нового и главного при при интеллектуальной обработке информации. Темп интеллектуальной деятельности и ее результативность выражено снижены. Результат работы, чаще всего, получает путем подгонки под ответ, а необходимость предъявлять его вызывает серьезные затруднения, ответы, как правило, приходится «вытягивать». Не может объективно оценить свою работу, так как часто не видит своих ошибок или не понимает, что допустил их, в связи с тем что во внутреннем плане не сформировано представление об эталоне работы. освоение школьной программы значительно затруднено. | Пошаговое предъявление учебной информации с пошаговым контролем ее усвоения. При интеллектуальной обработке информации необходима значительная обучающая, организующая и стимулирующая помощь. Необходимо развивать приемы логического мышления, формировать представления об эталоне работы и критериях ее оценки. Для успешного освоения большинства учебных предметов требуется система дополнительных занятий. |

| Средний уровень УУД (16 – 23 балла) | Воспринимая учебную информацию )как устную так и письменную), нуждается в дополнительных разъяснениях. При интеллектуальной обработке информации требуется некоторая (стимулирующая, организующая) помощь. Темп интеллектуальной деятельности средний. Результат работы чаще всего получает, воспроизводя предложенный учителем алгоритм, хотя временами действует самостоятельно нерациональным путем. Давая правильный ответ, не всегда может дать объективную оценку своей работы, хотя, как правило, видит допущенные ошибки. | Нужно оказать учащимся организующую и стимулирующую помощь. Необходимо развивать способность действовать рациональными способами, умение аргументировать свою позицию, обосновывать полученный результат. Следует совершенствовать умение объективно оценивать свою работу. |

| Сильный уровень УУД (24 – 31 балл) | Успешно воспринимает учебную информацию, как письменную так и устную, с первого предъявления. Способен самостоятельно выделить новое и главное при интеллектуальной обработке учебного материала. Темп интеллектуальной деятельности несколько выше, чем у других учащихся. Результат получает, успешно воспроизводя предложенный алгоритм, в ряде случаев может действовать творческим способом. Способен дать развернутый ответ и обосновать его, аргументировать свою позицию. В большинстве случаев может дать объективную оценку результату своей работы, так как понимает сыть допущенных ошибок. | Желательно поощрять творческий подход к решению учебных задач, развивать познавательный мотив. |

Таблица 5

«Регулятивные учебные действия»

| Баллы | Виды работы на уроке | Фи уч-ся |

| |

|

|

| 1. Получив задание |

|

|

| 3 | Планирует работу до ее начала | |

| 2 | Планирует действия в ходе работы | |

| 1 | Вообще не составляет плана | |

| 2. Вопросы, уточняющие задания |

|

|

| 4 | Не нуждается в дополнительных пояснениях | |

| 3 | Задает вопросы до начала работы | |

| 2 | В ходе работы | |

| 1 | Не задает вопросов, хотя и нуждается в помощи | |

| 3. Выполняя задание |

|

|

| 4 | Точно придерживается плана | |

| 3 | Отступает от плана в деталях | |

| 2 | Начинает работать по плану, но в ходе работы грубо нарушает порядок действий | |

| 1 | Работает хаотично, без плана | |

| 4. Завершая задание | |

|

| 3 | Обязательно добивается запланированного результата | |

| 2 | Не доводит работу до логического завершения | |

| 1 | Довольствуется любым результатом | |

| 5. Закончив работу |

|

|

| 4 | Проверяет результат, находит и исправляет ошибки | |

| 3 | Результат не проверяет | |

| 2 | Результат не проверяет, так как убежден в его правильности | |

| 1 | Результат проверяет, но ошибок не видит | |

| 6. Помощь в работе |

|

|

| 4 | Не нуждается | |

| 3 | Нуждается и принимает | |

| 2 | Нуждается, но не умеет пользоваться | |

| 1 | Нуждается, но не обращается | |

| | Общий балл | |

Таблица 6

«Обработка данных»

Регулятивные УУД

| Группа, баллы | Статус | Рекомендации учителям |

| Слабая группа (6-10 баллов0 | Затруднено осмысление учебной задачи как цели деятельности. Приступает к работе, не имея плана; уточняющих вопросов не задает, хотя и нуждается в пояснениях; действует импульсивно, хаотично. Если план работы предложен педагогом, грубо нарушает его, не замечая этого. Завершив задание, может довольствоваться ошибочным результатом. Даже проверяя результат, ошибок не видит. Не способен обратиться за помощью, не умеет пользоваться оказанной помощью. | Необходимо обучать умению ставить цель своей деятельности, разрабатывать шаги ее достижения, сверять свои действия с имеющимся планом. По завершении работы следует побуждать уч-ся сравнивать результат с эталоном, находить и исправлять ошибки и на этой основе давать самооценку. Желательно показывать уч-ся, где можно получить помощь и как ею воспользоваться. |

| Средняя группа (11 – 16 балла) | В целом ряде случаев способен осмыслить учебную задачу как цель своей деятельности. При этом планирование и необходимые уточнения осуществляет уже в ходе работы. имея целый ряд сформированных алгоритмов работы, не всегда способен выбрать оптимальный. При реализации плана работы, отступает от него в деталях, сохраняя общую последовательность действий. Завершая работу, не всегда добивается запланированного результата. Результат работы не проверяет в связи с тем, что заранее убежден в правильности его, или довольствуется любым результатом, в случае необходимости может обратиться за помощью, но не всегда способен ею воспользоваться. | Нужно оказать уч-ся организующую и стимулирующую помощь. Необходимо развивать навыки планирования своей деятельности и способность действовать в соответствии с планом, умение выбирать оптимальный алгоритм работы. следует формировать более четкие представления об эталоне работы и критериях ее оценки. |

| Сильная группа (17 – 22 балла) | Способен осмыслить учебную задачу как цель своей деятельности. В большинстве случаев, приступая к работе, заранее планирует свои действия или успешно пользуется уже сформированным алгоритмом работы. В случае необходимости уточняет детали до начала работы. осуществляя работу, точно придерживается имеющегося плана или отступает от плана лишь в деталях, сохраняя общую последовательность. Завершая задание, обязательно добивается запланированного результата. Завершив работу, проверяет ее, находит и исправляет ошибки. В случае необходимости, способен обратиться за помощью и воспользоваться ею. | Следует развивать самостоятельность в учебной деятельности, поощрять найденные уч-ом рациональные способы организации своей работы. |

Таблица 7

«Коммуникативные учебные действия»

| Баллы | Виды работы на уроке | Фамилии уч-ся |

| 1. Изложение собственных мыслей |

|

|

| 3 | Может самостоятельно донести свою мысль до других | |

| 2 | Может донести свою мысль до других только с помощью наводящих вопросов | |

| 1 | Не может донести мысль даже с помощью наводящих вопросов | |

| 2. Ведение дискуссии 2.1. Способность отвечать на вопросы |

|

|

| 4 | Отвечает развернутым ответом | |

| 3 | Дает краткий (неполный) ответ | |

| 2 | При ответе испытывает затруднения из-за волнения. При ответе испытывает затруднения из-за ограниченности слов | |

| 1 | Практически не может самостоятельно отвечать на вопросы | |

| 2.2. Способность задавать опросы |

|

|

| 3 | Самостоятельно формулирует корректные вопросы | |

| 2 | Формулировки вопросов не всегда понятны собеседнику и требуют уточнений | |

| 1 | Не может формулировать вопросы, понятные собеседнику | |

| 2.3. Способность корректно возражать оппоненту |

|

|

| 3 | Возражает оппоненту корректно | |

| 2 | Не всегда корректно | |

| 1 | Как правило, не соблюдает корректность | |

| 3. Взаимодействие в учебной группе 3.1. Способность аргументировано отстаивать собственную позицию |

|

|

| 3 | Аргументировано отстаивает свою позицию | |

| 2 | Не всегда аргументировано | |

| 1 | Не может аргументировать | |

| 3.2. Способность гибко менять свою позицию |

|

|

| 4 | Может гибко менять свою позицию в случае необходимости | |

| 3 | Не всегда может менять свою позицию | |

| 2 | Не может менять свою позицию, даже если понимает необходимость | |

| 1 | Не понимает необходимости менять свою позицию | |

| 3.3. Способность подчиняться решению группы для успеха дела |

|

|

| 3 | Может подчиняться решению группы | |

| 2 | Не всегда может подчиняться | |

| 1 | Не подчиняется | |

| 4. Соблюдение социальной дисциплины |

|

|

| 3 | Удерживает социальную дисциплину в ходе общения | |

| 2 | Не всегда удерживает | |

| 1 | Игнорирует | |

| | Общий балл | |

Таблица 8 «Обработка данных»

Коммуникативные УУД

| Группа, баллы | Статус | Рекомендации учителям |

| Слабая группа (8-13 баллов) | Не способен самостоятельно формулировать собственные мысли и ответы на вопросы. В ходе дискуссии, как правило, не корректен. Не может аргументировано отстаивать собственную позицию и гибко менять ее, так как не понимает необходимости этого шага. При взаимодействии в группе не подчиняется общему решению группы. Не учитывает статус собеседника и ситуацию при общении. | Необходимо развивать приемы участия в дискуссии, формировать способность обосновывать свою позицию в споре, видеть общую цель группы, действовать в соответствии с ней, поддерживать социальную дистанцию в ходе общения. |

| Средняя группа (14 – 20 балла) | Испытывает некоторые затруднения при изложении своих мыслей, ответах на вопросы в связи с ограниченным словарным запасом или волнением. Не всегда способен отстоять свою позицию или разумно изменить ее, подчиниться решению группы для успеха дела. Может нарушить социальную дисциплину. | Необходимо работать над совершенствованием умения излагать свои мысли, формулировать вопросы и отвечать на поставленные. Желательно помочь в формировании умения отстаивать свою позицию, работать над умением соблюдать социальную дисциплину. |

| Сильная группа (21 – 26 балла) | Способен ясно и четко излагать свои мысли, корректно отвечать на вопросы, формулировать вопросы и отвечать оппоненту. Умеет аргументировать свою позицию и менять ее в случае необходимости. Способен подчиниться решению группы. Всегда удерживает социальную дисциплину. | Не нуждается в специальной работе по развитию коммуникативных навыков. |

Приложение 4

Таблица 9

«Виды педагогической помощи в процессе сопровождения»

| Вид помощи | Действия педагога |

| Стимулирующая | Педагог помогает ребенку организовать себя, мобилизовать внимание, нацелить на определенные действия (ободряя его, успокаивая, вселяя уверенность в способности справиться с заданием). |

| Организующая или направляющая | Учитель организует деятельность ученика разработанной инструкцией выполнения задания, а так же контролем правильности выполнения инструкции или ее этапов, обращает внимание ребенка на таблицу, наглядную опору, в которой отражен алгоритм решения задачи, или помогает сделать первый шаг на пути ее решения, наметить план действия. |

| Обучающая или разъясняющая | Педагог использует наглядность действий, образцы выполнения заданий, письменные и вербальные пояснения к каждому этапу заданий. |