Грамматический разбор, его виды, методы проведения

ГРАММАТИЧЕСКИЙ РАЗБОР — один из видов языкового анализа, состоящий в указании грамматических признаков слов, их форм, морфологического состава в общей характеристике разбираемого предложения, его частей, членов предложения, а также (отчасти) в комментировании орфограмм и знаков препинания. Используется преимущественно как упражнение на этапах закрепления и повторения материала.

Фонетический разбор

Цель этого вида лингвистического анализа слова состоит в выявлении звукового состава последнего. При этом необходимо:

- определить количество слогов;

- установить качественно-количественное соотношение между буквами и звуками в слове;

- охарактеризовать каждый звук.

Слог - минимальная произносительная единица речи, характеризующаяся максимальной слитностью своих компонентов. Количество слогов в слове определяется числом гласных звуков, т.к. именно гласный – вершина слога: о-го-род-ни-че-ство.

Ударение – это выделение с помощью фонетических средств одного из слогов слова. Ударный слог произносится длиннее, сильнее и отчетливее остальных. Словесное ударение – обязательный признак слова.

К наиболее частым и обычно вызывающим затруднение при написании транскрипции слова, или его звукового состава, относятся следующие:

-

буква обозначает несколько звуков (е, ё, ю, я начале слова, после гласного, после разделительных Ь и Ъ): юла – [йула]. В отдельных случаях после Ь два звука может обозначать и гласная и: ручьи - [ручйи];

-

несколько букв обозначают один звук (сч, жч, зч = [щ]; дс, тьс, тс = [ц]): возчик – [вощик], детский – [д'эцк'ий].

В русском языке, так же как и во многих других, два типа звуков: гласные и согласные. В зависимости от характера слога, в котором они находятся, гласные звуки – а их шесть: [а, о, э, у, ы, и] – делятся на ударные и безударные. Все гласные могут находиться в ударном и безударном положении, но безударный гласный о встречается лишь в отдельных заимствованных словах: радио – [рад'ио].Согласные звуки (их 36) характеризуются по твердости/мягкости и звонкости/глухости.

30 согласных образуют пары по твердости/мягкости: [б - б', в - в', г - г', д - д', з - з', к - к', ,л - л' ,м - м', н - н', п - п', р - р', с - с', т - т', ф - ф', х - х'].

Всегда твердыми, или твердыми непарными, являются [ж, ш, ц], а всегда мягкими, или мягкими непарными, – [й, ч, щ].

Всегда звонкими, или звонкими непарными, являются [й, л, м, н, р], а всегда глухими, или глухими непарными, – [х, ц, ч, щ].

Схема фонетического разбора слова

1. Разбейте слово на слоги, укажите количество слогов.

2. Поставьте ударение в слове,

укажите ударный слог.

3. Запишите фонетическую

транскрипцию слова.

4. Охарактеризуйте звуки слова. Гласные: ударные — безударные, какой буквой обозначены; согласные: твёрдые, мягкие (парные, непарные),

звонкие, глухие (парные, не

парные), какой буквой обозначены.

5. Укажите количество звуков и букв.

Образец разбора

отбелить

о-тбе-лить 3 слога

3-ий слог является ударным [адб'ил'йт']

[а] — гласный, безударный; обозначен буквой «о»;

[д] — согласный, твёрдый, парный (пара [д']); звонкий, парный (пара [т]); обозначен буквой «т»;

[б'] — согласный, мягкий, парный (пара [б]); звонкий, парный (пара [п']);обозначен буквой «б»;

[и] — гласный, безударный; обозначен буквой «е»;

[л'] — согласный, мягкий, парный (пара [л]); звонкий, непарный (пара [-]); обозначен буквой «л»;

[и] — гласный, ударный; обозначен буквой «и»;

[т'] — согласный, мягкий, парный (пара [т]); глухой, парный (пара [д']); обозначен буквами «т», «ь».

7 звуков, 8 букв

Разбор слова по составу (морфемный анализ, от слова морфема – значимая часть слова) – один из видов лингвистического анализа, целью которого является определение состава, или структуры, слова. Он играет значительную роль в формировании орфографических навыков.

Необходимо помнить, что разбор слова по составу следует производить в соответствии с нормами современного русского языка. При разборе слова по составу следует придерживаться определенного порядка выделения его частей, или морфем.

Никогда не следует начинать анализ слова с поиска корня, каким бы «прозрачным» он ни казался!

Основным приемом при разборе слова является подбор его форм (для выделения окончания), одноструктурных слов (для определения суффиксов и приставок) и однокоренных слов (для нахождения корня). Целесообразно при выделении той или иной морфемы определять ее грамматическое значение.

Окончание- это изменяемая, значимая часть слова, которая образует форму слова и служит для связи слов в словосочетании и предложении. Значение окончания чисто

грамматическое: оно указывает на число и падеж у существительных, числительных и личных местоимений; падеж, число и – только в единственном числе – род у прилагательных, причастий и некоторых местоимений; лицо и число у глаголов в настоящем и будущем времени; число и род у глаголов в прошедшем времени и условном наклонении.

В русском языке существует значительное число слов, которые не имеют окончания в силу того, что не изменяются.

Это:

-

наречия,

-

деепричастия,

-

сравнительная степень прилагательного,

-

некоторые существительные (пальто, шоссе),

-

некоторые прилагательные (беж, мини),

-

некоторые притяжательные местоимения (его, ее, их).

Слова, не имеющие окончаний, не следует путать со словами, имеющими нулевое окончание.

Нулевое окончание противопоставляется окончанию материально выраженному: дом – в дом . Следовательно, нулевое окончание – это такая значимая, материально не выраженная часть слова, которая выделяется в слове при сопоставлении его с другими формами, имеющими материально выраженные морфемы.

. Следовательно, нулевое окончание – это такая значимая, материально не выраженная часть слова, которая выделяется в слове при сопоставлении его с другими формами, имеющими материально выраженные морфемы.

Основные формы и классы слов, в которых выделяются нулевые окончания:

-

им.п. ед.ч. имен существительных м.р. – сад , снег

, снег ;

;

-

им.п. ед.ч. имен существительных ж.р. – радость , мышь

, мышь ; им.п. ед.ч. м.р. кратких прилагательных и причастий: грустен

; им.п. ед.ч. м.р. кратких прилагательных и причастий: грустен , обижен

, обижен , снят

, снят ;

;

-

им.п. некоторых числительных: двенадцать , шесть

, шесть , один

, один ;

;

-

род.п. мн.ч. некоторых существительных: чулок (чулк-и), семей

(чулк-и), семей , (се[м ' й

, (се[м ' й  ]);

]);

-

им.п. ед.ч. м.р. притяжательных прилагательных: Зевсов (ср. Зевсов

(ср. Зевсов ), сестрин

), сестрин (сестрин

(сестрин ), рыбий

), рыбий (ры[б' й

(ры[б' й  ]).

]).

-

ед.ч. м.р. глаголов прош. вр. и условного наклонения: шел , разговаривал

, разговаривал , находился

, находился , приходил

, приходил бы, заблудился

бы, заблудился бы.

бы.

Следует обратить внимание на то, что мягкий знак, стоящий в конце слов, не входит в окончание, поскольку это буква, которая, не имея грамматического значения, присущего окончанию, выступает лишь показателем мягкости предшествующего согласного (тень ) или формальным идентификатором категории рода существительных (ср. нож

) или формальным идентификатором категории рода существительных (ср. нож и рожь

и рожь ).

).

Основа- часть слова без окончания. Следовательно, изменяемые слова состоят из основы и окончания(боль , бол[и]), а неизменяемые – только из основы (вчера, шоссе). В личных и причастных глагольных формах, имеющих возвратный суффикс -ся (-сь), основа прерывается окончанием: захотел

, бол[и]), а неизменяемые – только из основы (вчера, шоссе). В личных и причастных глагольных формах, имеющих возвратный суффикс -ся (-сь), основа прерывается окончанием: захотел сь.

сь.

Суффикс – значимая часть слова, которая находится после корня и обычно служит для образования слов (исключением является суффикс -ся (-сь), который находится после окончания).

Суффиксы, так же как и окончания, могут быть материально выраженными и нулевыми.

Понятие нулевого суффикса не используется в школьной программе, однако практически, при разборе слов, учащиеся сталкиваются с явлениями, которые трудно объяснить без данного понятия. Это важно и при интерпретации такого явления, как бессуфиксный способ образования слов.

Нулевой суффикс выделяется в следующих случаях:

-

форма прош. вр. и условного наклонения глаголов: берег^ (ср. берег-л-а ), занес^бы (ср. занес-л-а бы);

-

ж.р. им.п. ед.ч. существительных, образованных от соответствующих прилагательных: синь^ (ср. синий = синь, синий = син- ев-а);

-

им.п. ед.ч. м.р. отглагольных существительных: бег^ (ср. бегать= бег^, бегать = бег-отн-я).

Суффиксы разных частей речи имеют свои особенности. У существительных они многочисленны, довольно конкретны и разнообразны по значению, которое вносят в слово: например,

-тель- суффикс лица (читатель),

-к- суффикс предмета (терка),

-ость- суффикс отвлеченного признака (жизненность),

-ний- суффикс действия (горение),

-ушк- суффикс субъективной оценки (категория субъективной оценки – категория, выражающая отношение говорящего к предмету речи) (головушка).

Для суффиксов имен существительных характерно явление омонимии, например, суффикс -к- может иметь значение субъективной оценки (речка) и действия (пилка дров).

Суффиксы прилагательных по своей семантике более отвлеченны, чем суффиксы существительных. Можно указать на свойство суффиксов определять тот или иной разряд прилагательных, например, -лив- суффикс качественных прилагательных (терпеливый, надоедливый), -ск- суффикс относительных прилагательных (пушкинский (стиль), морской), -ое-, -ин-, -й- суффиксы притяжательных прилагательных: (отцов, Петин, бычий).

Глагольные суффиксы, как правило, лишены многозначности, они не создают разнородных семантических классов внутри категории глагола. В слове глагольные суффиксы легко узнаются и выделяются благодаря своему грамматическому значению, например:

-

суффиксы временных форм: -л- (прошедшее время) – шел, пила; -й- (настоящее время) – чита[йу]т, летай;

-

суффиксы основы инфинитива, или неопределенной формы глагола: -а-, -е-, -и-: гнать, темнеть, служить;

-

видовые суффиксы -и-, -а-, -ну-, -ива-, -ива-, -ва-: украсить, украшать, крикнуть, сливать, прочитывать;

-

суффиксы причастий -ущ-, -ащ-, -в-, -вш-, -н-, -ен-, -т, -ом-, -ем-, -им-: тонущий, купивший, забытый;

-

суффиксы деепричастий -а-, -учи-, -в-, -вши-: спеша, летя, прочитав, пригнувшись.

Приставка – значимая часть слова, находящаяся перед корнем и служащая для образования слов. Приставка вносит в слово дополнительное значение по сравнению с исходным (съехать, въехать, выехать, объехать – указание на направление движения). В слове может быть несколько приставок (пере-раз-ложение).

Корень- главная значимая часть слова, в которой заключено лексическое значение слова, общее значение всех родственных (однокоренных) слов. Слова с одним и тем же корнем называются однокоренными, и их родственность устанавливается на основании значения, выражаемого корнем (ср. омонимичный корень в двух группах слов: вода – подводник – водяной и водитель – подвода – водить).

В корне можно наблюдать явление, носящее название чередования. Чередоваться могут и гласные (собирать – соберу, гореть-гарь), и согласные (бегать – бежать, расти – выращивать), и те и другие одновременно (ращу -росток, проложить – пролагать).

Как уже говорилось, корень является последней морфемой, которая выделяется в слове. Этому правилу надо следовать неукоснительно, особенно если принять во внимание то, что один и тот же корень может выступать в словах в различных видах, например: веду, водить, вести; шла, шел, пришедший. Слово может иметь в своем составе один (вода, лес) и более корней (водовоз, лесоруб).

Порядок разбора

-

Определить, какой частью речи является анализируемое слово, в какой форме оно употреблено.

-

Если слово изменяется, выделить формообразовательные морфемы

-

Выделить основу.

-

В основе выделить корень, словообразовательные морфемы (если есть).

Образец разбора

Городской.

Городской – прилагательное в форме мужского рода именительного падежа единственного числа.

Окончание –ой.

Основа городск-.

Корень город-.

Словообразовательный суффикс –ск-.

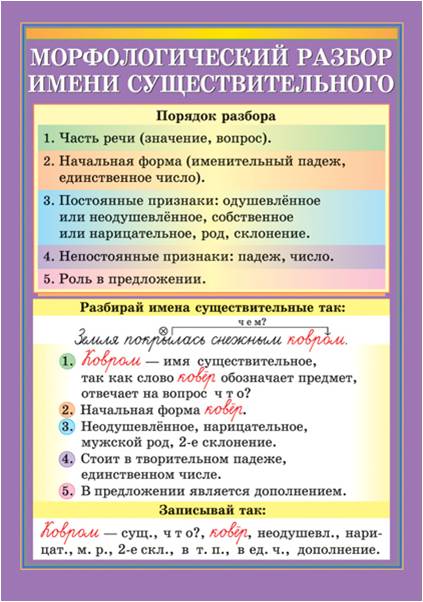

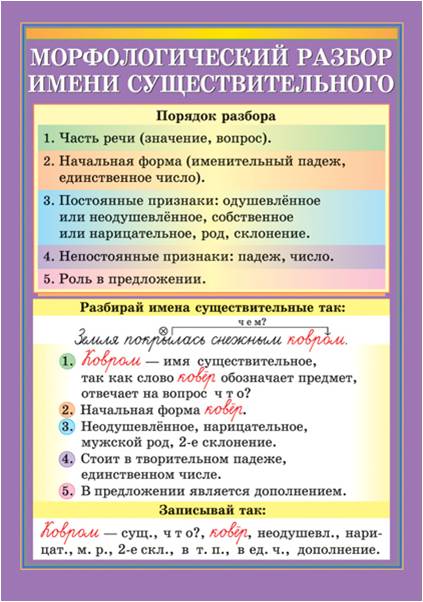

Морфологический разбор

Морфологический разбор

План разбора.

I. Часть речи. Общее значение.

II. Морфологические признаки.

1. Начальная форма (имен. падеж ед. числа).

2. Постоянные признаки: а) собственное или нарицательное, б) одушевленное или неодушевленное, в) род, г) склонение.

3. Непостоянные признаки: а) падеж, б) число.

III. Синтаксическая роль.

Образец разбора.

Ветер по морю гуляет…

(По) морю – им. сущ., обозначает предмет, (что?) море; н.ф.- море, нариц., неодуш., ср. р., 2 скл.; в дат. п., в ед. ч.; обстоятельство.

Синтаксический разбор

Порядок разбора

1. Определить тип предложения по цели высказывания (повествовательное, побудительное, вопросительное).

2. Определить тип предложения по эмоциональной окраске (восклицательное, невосклицательное).

3. Найти грамматическую основу предложения и доказать, что оно простое.

4. Определить тип предложения по структуре:

а) двусоставное или односоставное (определенно-личное, неопределенно-личное, обобщенно-личное, безличное, назывное);

б) распространенное или нераспространенное;

в) полное или неполное (указать, какой член предложения в нем пропущен);

г) осложненное (указать, чем осложнено: однородными членами, обособленными членами, обращением, вводными словами).

5. Разобрать предложение по членам и указать, чем они выражены (сначала разбираются подлежащее и сказуемое, затем второстепенные члены, относящиеся к ним).

6. Составить схему предложения и объяснить расстановку знаков препинания.

3