ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В УСЛОВИЯХ ФГОС

Современный педагог – это человек, способный создавать условия для развития творческих способностей, развивать у учеников стремление к творческому восприятию знаний, учить их самостоятельно мыслить, самостоятельно формулировать вопросы для себя в процессе изучения материала, повышать мотивацию к изучению предметов, поощрять их индивидуальные способности. Современный педагог должен выявлять самые лучшие качества, заложенные в душе каждого ребенка, поощрять детей, чтобы они получали радость от приобретенных знаний.

«Сделать серьёзное занятие для ребёнка занимательным - вот задача первоначального обучения» (К.Д. Ушинский).

Для осуществления этих задач учителю необходимо знать и применять на уроках современные педагогические технологии.

«Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя» (В.М. Монахов)

Согласно классификации Г.К.Селевко, педагогические технологии по преобладающему (доминирующему) методу разделяются на:

1. Игровые.

2. Догматические, репродуктивные.

3. Объяснительно-иллюстративные.

4. Развивающее обучение.

5. Проблемные, поисковые.

6. Программированное обучение.

7. Диалогические.

8. Творческие.

9. Саморазвивающее обучение.

10. Информационные (компьютерные).

В начальной школе в учебном процессе применяются разнообразные образовательные педагогические технологии. Современные образовательные технологии способствуют повышению качества образования, ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного процесса, академическую мобильность обучающихся, независимо от возраста и уровня образования.

В условиях реализации требований ФГОС НОО наиболее актуальными являются следующие технологии:

Информационно – коммуникационная технология.

Проектная технология.

Технология развивающего обучения.

Здоровьесберегающие технологии.

Игровые технологии.

Модульная технология.

Технология мастерских.

Кейс-технология.

Технология интегрированного обучения.

Педагогика сотрудничества.

Технологии уровневой дифференциации.

Групповые технологии.

Традиционные технологии (классно-урочная система).

Понятие игровых технологий

Игровые технологии – это система психолого-педагогических методик, приемов для изучения воспитательного процесса, с применением различных игровых программ, это одна из уникальных форм обучения и эффективное средство воспитания познавательных процессов и активизации деятельности учащихся.

В процессе игровой деятельности у школьников появляется интерес к предмету, происходит развитие познавательных процессов, что обеспечивает постепенный переход от пассивно-воспринимающей позиции к позиции сотрудничества ученика и учителя, что способствует формированию навыков самообучения и самоорганизации учащихся. В результате формируются умения и навыки, закрепляются знания, приобретаемые на уроках.

Игры стимулируют умственную деятельность детей, а также развивают внимание и познавательный интерес к предмету. Это тренировка памяти, помогающая учащимся вырабатывать речевые умения и навыки.

Игровые технологии позволяют сделать интересной и увлекательной работу учащихся на каждодневных уроках. Занимательные игры и игровые ситуации окрашивают урок эмоционально, помогают снять чувство усталости, усиливают непроизвольное запоминание, раскрывают способности детей, их индивидуальность.

Другой положительной стороной игры является то, что она способствует использованию знаний в новой ситуации, т. е. усваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс.

Игровые технологии, используемые в обучении и развитии учащихся, позволяют:

учитывать возрастные психологические особенности школьников;

формировать мотивационную сферу учащихся;

повысить интерес к предмету и расширять кругозор детей;

вовлекать всех учащихся в учебный процесс;

облегчать решение учебной задачи;

практически закреплять полученные знания;

обеспечивать свободный обмен мнениями;

развивать коммуникативные навыки учащихся;

раскрывать креативные способности учащихся;

формировать навык совместной деятельности;

дифференцированно подходить к оценке учебных компетенций учеников;

проводить уроки в нетрадиционной форме;

организовывать процесс обучения в форме состязания;

ощущать значимость результата для каждого учащегося в отдельности;

Выделим некоторые функции игровых технологии:

Развлекательная. Главное здесь развлечь детей, вдохновить, направить их интерес в нужное русло.

Коммуникативная. Здесь дети учатся налаживать контакт с другими.

Самореализация. Школьник реализует себя непосредственно как личность.

Игро-терапевтическая. Ученики с помощью учителя овладевают способами преодоления всевозможных проблем, связанных с учёбой и контактом с социумом.

Диагностическая. Игра является наиболее диагностичнее, нежели любые другие технологии

Коррекционная. Помогает детям, у которых наблюдаются разные виды отклонения.

Социализация. Помогает познать все прелести культуры, способствовать воспитанию и превращению личности в достойного члена социума.

В современной школе игровая деятельность используется в следующих случаях:

в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета;

как элементы более обширной технологии;

в качестве урока и его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля);

как технология внеклассной работы.

Требования к игровым технологиям в образовании, обеспечивающим привлекательность игр:

Игровая оболочка: должен быть задан игровой сюжет, мотивирующий всех учеников на достижение игровых целей.

Включенность каждого: команды в целом и каждого игрока лично.

Возможность действия для каждого ученика.

Результат игры должен быть различен в зависимости от усилий играющих; должен быть риск неудачи.

Игровые задания должны быть подобраны так, чтобы их выполнение было связано с определенными сложностями. С другой стороны, задания должны быть доступны каждому, поэтому необходимо учитывать уровень участников игры и задания подбирать от легких (для отработки учебного навыка) до тех, выполнение которых требует значительных усилий (формирование новых знаний и умений).

Вариативность – в игре не должно быть единственно возможного пути достижения цели.

Должны быть заложены разные средства для достижения игровых целей.

Школьник не находится под управлением учителя, он становится самостоятельной фигурой игрового процесса. Не случайно есть такое выражение, что игра – это своего рода, самовоспитание, а воспитание отходит как бы на второй план.

Применение игровой технологии на уроках требует от учителя умения организовать учащихся и контролировать дисциплину на уроке. На подготовку к проведению уроков с использованием игровых технологий уходит большое количество времени. Есть невозможность использования на любом материале и сложность в оценке учащихся.

Игровые технологии однозначно оказывают огромное влияние на развитие школьника и являются важным, неотъемлемым звеном во всем учебно-воспитательном процессе. Внедрение игры в процесс обучения считается довольно действенным средством формирования навыков, умений, способностей, которые важны как для интеллектуального развития ребёнка, так и для его личностного становления.

Таким образом, игровые технологии вносят в учёбу разнообразие, содействуют увлекательной подаче материала, мотивируют школьника к изучению нового. С помощью игры педагог может более эффективно работать с учащимися. Игровые технологии учат ребёнка работать в коллективе, приучают к самостоятельности, помогают развитию способностей. Ребёнок становится организованней. Преимущества игры можно перечислять бесконечно. Потому что более продуктивной, прогрессивной, увлекательной и блестящей деятельности не найти.

Значение игры в учебном процессе Потребность в игре — одна из базовых потребностей человека вообще и ребенка, в частности. Содержание игры варьируется в зависимости от культурной ситуации, в которую погружен ребенок.

Некоторые исследователи считают, что не только содержание, но и вообще склонность к игровой деятельности зависит от социальной ситуации. В педагогической психологии считается, что игра — деятельность преимущественно дошкольного возраста. Но многие педагоги, да и реальная жизнь, говорит, что это не так, что потребность в игре сохраняется, требуются лишь другие формы, в которых эта потребность могла бы реализовываться.

На детскую игру можно смотреть по-разному. Но есть законы, не подчиняющиеся ничьим желаниям. Согласно одному из них, если какая-то стадия развития не пройдена полностью, то следующая будет протекать искаженно. Детство — время игры, и если блокировать игровые способности ребёнка, не давая ему наиграться, то на следующих этапах развития он будет доигрывать недоигранное, вместо того, чтобы идти вперёд.

В силу причин, рассмотренных выше, игра необычайно привлекательна для участников любого возраста. Поэтому, став средством педагогики, игра может использовать весь этот потенциал в «конверсионных» целях. То есть, если мы вложим образовательное содержание в игровую оболочку, то сможем решить одну из ключевых проблем педагогики — проблему мотивации учебной деятельности.

Актуальность игры в настоящее время повышается из-за переизбытка современного мира информацией. Телевидение, видео, компьютерные сети в последнее время дают учащимся большой объем информации. Задача современной школы – научить ребят самостоятельно оценивать и отбирать полученную информацию. Одной из форм обучения, развивающей подобные умения, является дидактическая игра, способствующая практическому использованию знаний, полученных на уроке и во внеурочное время.

«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений и понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности»

(В.А. Сухомлинский).

Игра – основная деятельность ученика начальной школы. Дети этого возраста проводят большую часть своего времени, играя в игры, а дети в возрасте от 6 до 7 лет играют важный путь развития: игра-манипулирование объектами, объект объектная игра конструктивного типа, коллективная интрига и ролевая игра, индивидуальное и групповое творчество, игры - конкурсы, игры – общение.

Игра в младшем школьном возрасте имеет наибольшее воспитательное значение. Большой интерес для школьников представляют игры в учебном процессе. Это игры, которые заставляют вас думать, которые дают ребенку возможность проверить и развить свои способности, в том числе участвовать в соревнованиях с другими сверстниками. Участие в таких играх способствует их самоутверждению, развивает уверенность в себе, рвение к достижениям и различные мотивационные качества.

В таких играх улучшается мышление, включая действия по планированию, прогнозированию, взвешиванию шансов на успех и выбору альтернатив.

Проблему игровой деятельности разрабатывали К.Д.Ушинский, П.П.Блонский, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин, в зарубежной — 3.Фрейд, Ж.Пиаже и другие. В их трудах, исследована и обоснована роль игры в онтогенезе личности, в развитии основных психических функций, в самоуправлении и саморегулировании личности, наконец, в процессах социализации — в усвоении и использовании человеком общественного опыта.

Вопрос о природе и сущности игры волнует и продолжает привлекать внимание многих исследователей, таких как: Гальперин П.Я., Ланилова В.Л., Запорожец А.В., Эльконин Д.Б. Различные подходы к детской игре отражены во многих работах.

Среди этих подходов можно выделить объяснение природы сущности детской игры как формы общения (Лизин М.И.) или как формы деятельности, включая ассимиляцию взрослой деятельности (Эльконин Д.Б.) или как проявление и состояние умственного развития (Пиаже Ж.).

Каждого из этих подходов, выделяющих ту или иную сторону игры, в конечном итоге недостаточно, чтобы объяснить суть, специфику детской игры в целом.

Выготский Л.С. Я видел в игре неиссякаемый источник развития личности, сферу, которая определяет «зону ближайшего развития».

Игра — это действие, это выражение определенных отношений между человеком и окружающей действительностью. Впервые в игре ребенок должен влиять на мир. Это самый важный, центральный и общий смысл этой игры.

Таким образом, значение игры в учебном процессе уникально, так как игра позволяет каждому ребенку ощутить себя субъектом, проявить и развить свою личность.

Есть основание говорить о воздействии игры на актуальное самоопределение, на становление коммуникативной неповторимости личности, чувственной стабильности, возможности внедряться в завышенный ролевой динамизм современного общества.

Центральным моментом игры является воображаемая ситуация, определяемая ребёнком в его сознании. Ребёнок оперирует только значениями, предметы же как бы отсутствуют. Игра даёт школьнику возможность почувствовать себя старше своих лет, играя, у него формируются другое поведение.

Игра всегда выступает как бы в двух временных измерениях: в настоящем и будущем. С одной стороны, она предоставляет личности сиюминутную радость, служит удовлетворению актуальных потребностей.

С другой стороны, игра нацелена на будущее, потому что она предсказывает или имитирует жизненные ситуации, или фиксирует свойства, качества, способности, способности, личности, необходимые для осуществления социальных, профессиональных и творческих функций.

Образовательная и развивающая ценность игр огромна.

формируют культуру игры;

способствуют усвоению социальных норм и правил;

наряду с другими видами работы, являются основой для любительских игр, в которых дети могут использовать полученные знания творчески.

Обозначим главные принципы для успешного проведения игры:

Не стоит давить на детей, ребёнок должен чувствовать себя комфортно, непринужденно;

Развитый игровой процесс, игра – деятельность, где процесс не стоит на месте он постоянно находится в состоянии движения;

На протяжении всего урока должен поддерживаться игровой настрой, нельзя, чтобы дети потеряли интерес к работе;

Связь игры и реального времени. Не нужно забывать, переключать внимание детей с игры на настоящее время. Для учителей важно правильно перенести главное значение игровых поступков в настоящий житейский навык школьников;

Плавный переход от простых по выполнению игровых заданий к более сложным.

«Игра практически с древних времён выступает как форма обучения» (Ян Коменский).

Игра – это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Обучая посредством игры, мы учим детей не так, как нам удобно дать учебный материал, а как детям удобно и естественно его взять.

В педагогическом процессе игра выступает как метод обучения и воспитания, передачи накопленного опыта, начиная уже с первых шагов человеческого общества по пути своего развития.

Игры достаточно разнообразны по дидактическим целям, организационной структуре, возрастным возможностям их использования, специфике содержания.

Классификация педагогических игр Педагогические игры — достаточно обширная группа методов и приемов организации педагогического процесса. Основное отличие педагогической игры от игры вообще состоит в том, что она обладает существенным признаком — четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью.

Педагогические игры достаточно разнообразны по:

дидактическим целям;

организационной структуре;

возрастным возможностям их использования;

специфике содержания.

В педагогической практике присутствует достаточное количество игровых технологий и существует множество способов классифицировать игры в зависимости от ключевых параметров, взятых за основу.

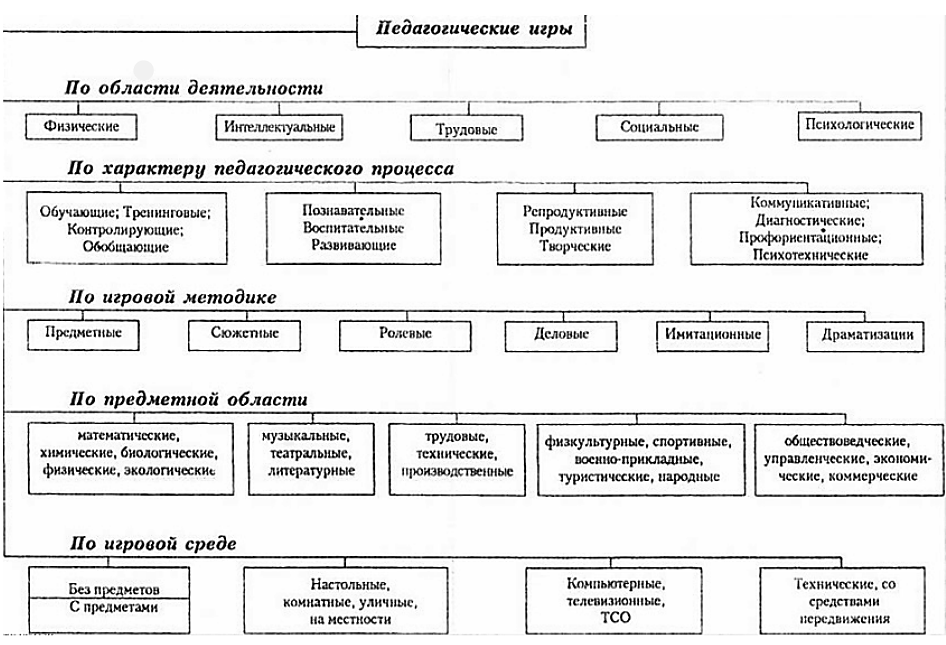

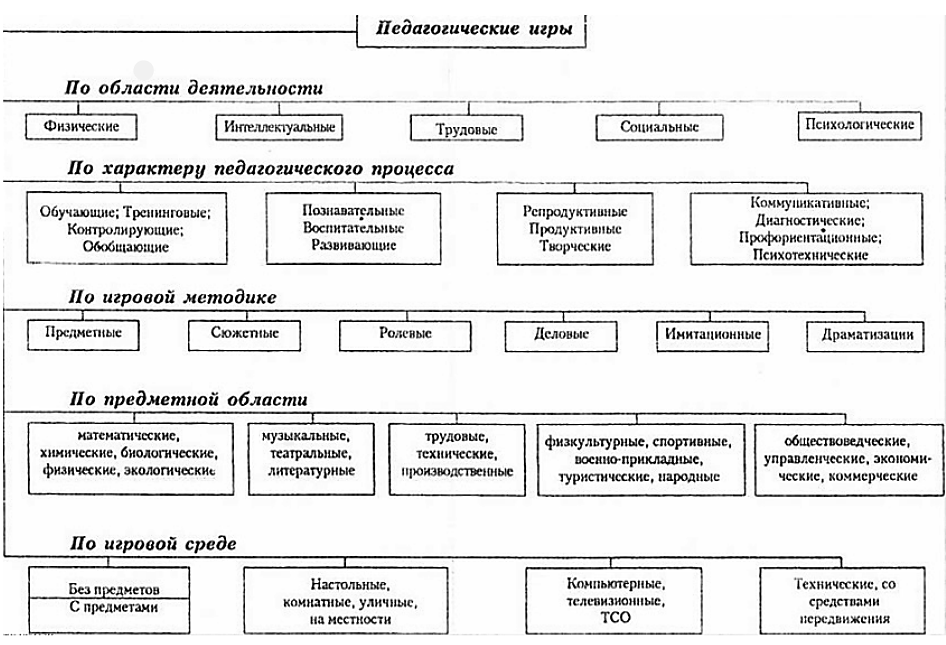

Г. К. Селевко предлагает разделить игры по разным основаниям (рисунок 1).

Выбор той или иной формы игры зависит не только от общего видения самого педагога, но и от особенностей аудитории учащихся.

Рисунок 1 – Классификация педагогических игр Г. К. Селевко

Так, Васильева Н.А. и Макарова О.С. выделяют три вида игровых технологий:

1. Короткие игры. Данные игры применяются в основном для поддержания интереса во время занятий. В игровой деятельности происходит развитие умений определенных видов деятельности. К таким играм можно отнести предметные, сюжетно-ролевые и другие.

2. Игровые оболочки. Если исходить из позиции продолжительности, то игровые оболочки занимают среднее положение. Данный тип игр длится целое занятие, а иногда и несколько. Применяются такие игры для погружения в образовательную деятельность, когда обычных занятий недостаточно для более полного понимания изучаемой темы.

3. Длительная развивающая игра. По названию типа можно догадаться о продолжительности данных игр. Длятся игры этого типа от недели до целого учебного года. Цель подобных игр чаще всего воспитательная.

По мнению Колеченко А.К., игровые технологии могут быть разделены на:

1. Развлекательные. Поддерживают интерес и азарт для повышения мотивации.

2. Дидактические. Данные игры преследуют обучающие, воспитательные и развивающие цели. Применяются чаще образовательными учреждениями.

3. Диагностические. Связаны с коррекционной педагогикой, работа которой предусматривает выявление проблем и нахождение путей их решения, игры помогают диагностировать отклонения.

4. Коррекционные. Данный тип игр также применяется в коррекционной педагогике, но уже для решения разнообразных проблем.

Тогабоев Р.С. и Байхарашева Г.Б. считают, что игровые технологии следует разделять на два основных типа:

1. Игры с фиксированными, открытыми правилами. К ним можно отнести дидактические, познавательные, подвижные, развивающие, музыкальные и др. разновидности игр.

2. Игры со скрытыми правилами. К данной классификации относят сюжетно-ролевые (игры по сенсорному восприятию, словесные, по ознакомлению с природой).

Классификации игр настолько разнообразны, что сложно выделить четкие группы и определить принадлежность к конкретным играм. Каждая отдельная игра обладает ключевыми особенностями, которые могут встречаться и в других играх. Все это делает классификации условными, а переплетающиеся элементы игр только усложняют данное разделение. Но все же из всего многообразия игр можно условно выделить следующие.

Подвижные игры. Природные, естественные действия человека, направленные на развитие физического состояния: координацию, ловкость и т.п. В основу игры кладут элементарные процессы, такие как бросание мяча, ходьба и бег, ловля мяча и предметов, плавание, лазание и т.п.

Игры-состязания. Данный тип игр предусматривает обязательное соревнование, соперничество. В результате победы участники игры самоутверждаются, показывают личные способности и навыки.

Драматические игры. Это ролевые и сюжетные игры, направленные на включение участников в процесс переживания эмоций и мыслей персонажа. Это целые пьесы и диалоги, продолжительные по времени.

Хороводные игры. В данном типе игр ключевыми особенностями являются несколько аспектов: в игре принимает участие большое количество человек, во время игры читают стихи или поют песни, которые требуется заранее заучить. Обычно хороводные игры применяют для повышения настроения, ярких эмоций как элемент для разрядки обстановки.

Групповые игры. Важной особенностью является разделение класса на небольшие группы. Соперничество и соревнование необязательно, но не исключено.

Командные игры. В отличие от групповых игр соперничество и соревнование является обязательным элементом. Соревнование проходит между двумя или тремя командами. В большинстве своем командные игры предусматривают выбор капитана, роль которого заключается в обеспечении порядка в команде, при выполнении заданий и распределении ролей.

Игры-эстафеты. Разновидности командных игр, в которых обязательно наличие инвентаря: мячи, обручи, кегли, маты и т.п. Считается, что для эстафеты обязательным является жюри. Ключевым аспектом можно считать скорость выполнения упражнений.

Подражательные игры. Данные игры помогают раскрыть внутренний потенциал обучающихся, в игровой форме проявить творческие способности и артистизм. Ограничений по возрасту или иным признакам в таких играх нет. К подражательным играм можно отнести смешилки, дразнилки, пантомимы, имитации и отгадки.

Игры на развитие внимания. По названию типа можно судить о воздействии игр на развитие внимания и реакции, поднятие настроения. Для антуража применяют различные средства: колокольчик, бубен, свисток и т.п. Игры применяются для концентрации внимания и активизации деятельности.

Самыми лёгкими, классическими играми являются учебные. Они довольно просты в использовании и помогают качественно зафиксировать учебный материал, получить стойкий опыт использования познаний. Они смогут содействовать в укреплении и активизации приобретенным и детьми сведениями о конкретной области знания.

Итак, этот вид игровых технологий сумеет подтолкнуть ребят к переосмыслению уже известного им материала, взглянуть на вопрос с противоположной стороны, заполнить некоторые пробелы в познании.

Следующая разновидность игр – это комбинаторные. Работа выполняется непосредственно с языковыми знаками, как правило словами. Здесь школьник учится проворно и действенно просчитывать различные варианты, выбирать ходы, а, не считая этого, и значимо активизировать свой лексикографический припас. К комбинаторным игровым технологиям относят уже известные всем кроссворды, ребусы, шарады, головоломки.

Помочь школьнику вырабатывать свои аналитические способности помогут игры аналитические. С их помощью дети могут сформировать навык свободного, раскрепощенного, но совместно с этим корректного закономерного анализа, научиться находить и различать закономерности, единство и отличие, основание и последствие.

Школьник сможет реализовать свою самостоятельность в анализе истины, ловко пользоваться логикой. Игра, требующая присутствия ассоциации, представляет нам ещё одну разновидность игровых технологий – ассоциативные. Они развивают в ребенке чутье, свободный отбор без конкретного метода, также способствуют появлению ассоциативного мышления. Эти навыки для школьника, очень необходимы, в современной школе.

Игры, связанные с обработкой, пониманием текста, его связями с контекстом называются контекстные. Главное здесь – это правильно понимать, смысловые связи, воспринимать то, собственно, что напрямик не выражено, как передать сведения абсолютно новыми методами. Игры сего вида развивают готовность к глубочайшей и многоплановой интерпретации слов и выражений, к вероятно большему исчерпывающему осознанию данных сведений.

Дидактические игры – это те игры, которые более нравятся школьникам. Ведь они делают учебно-воспитательный процесс достаточно увлекательным, помогают ребёнку настроиться на работу, поднимают настроение, содействуют в поддержке в трудных ситуациях. Основная же цель игры — повысить учебную и познавательную мотивацию учащихся и тем самым повысить эффективность обучения.

Однако, несмотря на кажущуюся простоту, для того чтобы игровая деятельность принесла свои результаты, преподавателю необходимо соблюдать определенные требования:

проблемное содержание;

соответствие с изучаемой темой;

достоверность информации;

учитывать психологические и возрастные особенности обучающихся.

Дидактическая и любая другая игра, используемая в процессе обучения, должна быть понятна и доступна для конкретного возраста обучающихся и должна также соответствовать уровню полученных им знаний.

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определённую часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; группы игр, в процессе которых у младших школьников развивается умение отличать реальные явления от нереальных; группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. При этом игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает активизировать учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов. Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов — забота каждого учителя начальной школы.

Методические аспекты применения игровых технологий обучения в начальных классах

Впервые системы дидактических игр были разработаны Ф. Фребелем и М. Монтессори для дошкольного воспитания. В отечественной практике в 40-50-х гг. XX века дидактические игры педагогами рассматривались преимущественно как одна из форм работы в воспитании дошкольников. В последнее время дидактические игры прочно входят в учебный процесс и в начальной школе тоже.

Когда ребенок из дошкольного учреждения переходит в начальную школу он сталкивается со многими трудностями и изменениями. И хоть ведущую роль теперь занимает учебная деятельность, однако игровая деятельность по-прежнему остается для школьника актуальной. Игра способна постепенно адаптировать ребенка к новой социальной роли – роли младшего школьника, – усилить его познавательный интерес.

Обучение в начальной школе является фундаментом дальнейшего становления личности каждого ребенка. В это время у детей формируются умения и навыки, необходимые для дальнейшего обучения; развиваются формы мышления, которые в дальнейшем будут способствовать усвоению системы научных знаний.

Не менее важным является то, что игра является упражнением по формированию самостоятельности, инициативности, коммуникативного общения, она создает равные условия в деятельности, речевом партнерстве, разрушает барьер между учителем и обучающимся.

Дидактические игры как нельзя соответствуют возрастным особенностям младших школьников. Они способствуют решению затруднений, возникающих в процессе обучения, закреплению учебного материала на эмоциональном уровне.

Дидактические игры – это разновидность игр с определенными правилами, специально создаваемых педагогикой для эффективного обучения и воспитания детей. Такие игры нацелены на решение конкретных задач при обучении детей, но, в то же время, в них проявляется развивающее и воспитывающее влияние игровой деятельности.

Внедрение дидактических игр в образовательный процесс младших школьников позволяет:

формировать мотивацию к обучению;

оценивать начальный уровень подготовки учащихся;

оценивать степень овладения учебным материалом и способностью применять его на практике;

закреплять приобретенные знания, отработать имеющиеся умения и навыки.

получать обучающимся собственный опыт учебно-игровой деятельности,

развивать умение анализировать, прогнозировать, делать выводы.

Психолого-педагогические особенности проведения дидактических игр с детьми младшего школьного возраста.

1. Во время игры учитель должен создавать в классе атмосферу доверия, уверенности обучающихся в собственных силах и достижимости поставленных целей. Залогом этого является доброжелательность, тактичность учителя, поощрение и одобрение действий обучающихся;

2. Любая игра, предлагаемая учителем, должна быть хорошо продумана и подготовлена. Нельзя для упрощения игры отказываться от наглядности, если она требуется.

3. Учитель должен быть очень внимательным к тому, насколько обучающиеся подготовлены к игре, особенно к творческим играм, где им представляется большая самостоятельность.

4. Следует обратить внимание на состав команд для игры. Они подбираются так, чтобы в каждой были участники разного уровня и при этом, был свой лидер.

Дидактическая игра – это эффективное и продуктивное средство обучения.

Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения потребностей, самоутверждения, самореализации.

Особенность педагогической игры в том, что ситуация классно-урочной системы обучения не дает возможности проявиться игре в так называемом, «чистом виде», учитель должен организовать и координировать игровую деятельность детей. В игровой модели учебного процесса создание проблемной ситуации происходит через введение игровой ситуации: проблемная ситуация проживается участниками в ее игровом воплощении, основу деятельности составляет игровое моделирование, часть деятельности учащихся происходит в условно-игровом плане. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые должны выступать как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности.

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий проходит по таким основным направлениям:

дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;

учебная деятельность подчиняется правилам игры;

учебный материал используется в качестве её средства;

в учебную деятельность вводятся соревнования, которые способствуют переходу дидактических задач в разряд игровых;

успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.

Дидактическая игра – явление сложное, но в ней отчетливо обнаруживается структура – основные элементы, характеризующие игру как форму обучения и игровую деятельность одновременно.

Выделяются следующие структурные составляющие дидактической игры:

1) дидактическая задача;

2) содержание и игровые действия;

3) правила игры;

4) результат.

Один из основных элементов игры – дидактическая задача, которая определяется целью обучающего и воспитательного воздействия. Наличие дидактической задачи или нескольких задач подчеркивает обучающий характер игры, направленность обучающего содержания на процессы познавательной деятельности детей.

Игровые действия и содержание – основа игры. Чем они разнообразней, тем интереснее для детей сама игра и тем успешнее решаются познавательные и игровые задачи. Игровые действия способствуют познавательной активности учащихся, дают им возможность проявить свои способности, применить знания и умения для достижения целей игры.

Правила игры. Их содержание и направленность обусловлены общими задачами формирования личности ребенка, познавательным содержанием, игровыми задачами и игровыми действиями в их развитии и обогащении. В дидактической игре правила являются заданными. Учитель с помощью правил управляет игрой, процессами познавательной деятельности, поведением учащихся. Правила игры имеют обучающий, организационный, формирующий характер, и чаще всего они разнообразно сочетаются между собой. Правила влияют и на решение дидактической задачи – незаметно ограничивают действия детей, направляют их внимание на выполнение конкретной задачи учебного предмета.

Подведение проводится сразу по окончании игры. Это может быть подсчет очков; выявление детей, которые лучше выполнили игровое задание; определение команды–победительницы. При этом необходимо отметить достижения каждого ребенка, подчеркнуть успехи отстающих детей. Итоги игры выступают в двойном плане — как игровой и как учебно-познавательный результат. Дидактическая функция игры реализуется через обсуждение игрового действия, анализ соотношения игровой ситуации как моделирующей, ее соотношения с реальностью. Важнейшая роль в данной модели принадлежит заключительному ретроспективному обсуждению, в котором учащиеся совместно анализируют ход и результаты игры, соотношение игровой (имитационной) модели и реальности, а также ход учебно-игрового взаимодействия.

Дидактические игры конструируются по-разному. В некоторых из них могут быть все элементы ролевой игры: игровой замысел, сюжет, роли, игровые действия, игровые правила, а в других — только отдельные элементы. В дидактической игре ее замысел, правило, действие и включенная в них умственная задача представляют собой единую систему формирующих воздействий.

Непосредственно саму дидактическую игру условно делят на несколько этапов.

На первом этапе у ребенка появляется желание играть, активно действовать. Возможны различные приемы с целью вызвать интерес к игре: беседа, загадки, считалочки, напоминание о понравившейся игре.

Второй этап характеризуется тем, что дети учатся выполнять игровую задачу, правила и действия игры. В этот период закладываются основы таких важных качеств, как честность, целеустремленность, настойчивость, способность преодолевать горечь неудачи, умение радоваться не только своему успеху, но и успеху товарищей.

На третьем этапе ребенок, уже знакомый с правилами игры, проявляет творчество, занят поиском самостоятельных действий. Он должен выполнить действия, содержащиеся в игре: найти, запомнить, изобразить. Ребенок, усвоивший игру, должен стать и ее организатором, и ее активным участником.

Каждому этапу игры соответствуют и определенные педагогические задачи.

На первой стадии педагог заинтересовывает детей игрой, создает радостное ожидание новой интересной игры, вызывает желание играть.

На втором этапе педагог выступает не только как наблюдатель, но и как равноправный партнер, умеющий вовремя прийти на помощь, справедливо оценить поведение детей в игре.

На третьем этапе педагог мягко направляет творческую направляющую детей, подсказывает и контролирует.

Сложность руководства игрой связана с тем, что она является свободной деятельностью детей. Важно сохранить эту свободу и непринужденность. Продуктивное общение учителя с детьми в условия игры возникает чаще всего в случае принятия взрослым на себя одной из ролей, обращение к детям через свою роль.

Дидактические игры кратковременны и обычно занимают 10-20 минут. Важно, чтобы всё это время не снижалась умственная активность играющих, не падал интерес к поставленной задаче. Особенно важно следить за этим в коллективных играх. Нельзя допустить, чтобы решением задачи был занят один ребёнок, а другие бездействовали: при таком развороте событий обучающиеся быстро утомляются от пассивного ожидания и теряют нить урока.

У учителя появляется возможность обратить внимание при выборе задания на индивидуальные особенности каждого ребёнка: одному дать задание надо легче, другому – труднее, одному стоит задать наводящий вопрос, а от другого потребовать вполне самостоятельного решения. У учителя появляется возможность создать такие условия, в которых ребенок сможет впервые попробовать ту или иную деятельности, а иногда проявить свои таланы.

Учителю важно подмечать в процессе проведения дидактических игр задатки и интересы каждого ребенка в классе, применяя полученные результаты в своей дальнейшей учебной и воспитательной работе.

Однако, учителю при организации дидактической игры каждого вида необходимо помнить об общей схеме развития педагогического процесса (наличие обязательных смысловых компонентов: мотивационного, целевого, контрольно-коррекционного, диагностического и др.).

Кроме того, нужно помнить, что результативность дидактических игр, как отмечает Т.П. Сальникова, зависит от:

систематического использования и целенаправленного построения игровых программ;

сочетания их с обычными упражнениями. Поэтому применение дидактических игр на уроках должно быть подчинено определенной логике и выстроено в систему.

Из понимания значения познавательных игр вытекают следующие требования к ним: каждая игра должна давать упражнения, полезные для умственного развития детей и их воспитания. В игре обязательно наличие увлекательной задачи, решение которой требует умственного усилия, преодоления некоторых трудностей. Увлечение игрой мобилизует умственную деятельность, облегчает выполнение задачи.

«Игра без усилия, игра без активной деятельности – плохая игра» (А.С. Макаренко)

Дидактизм в игре должен сочетаться с занимательностью, шуткой, юмором.

Основным типом дидактических игр, используемых при начальных этапах, являются игры, формирующие устойчивый интерес к учению и снимающие напряжённость, которые особенно возникают в период адаптации ребёнка к школьному режиму.

Стоит отметить, что приучать детей к тому, чтобы на каждом уроке они ждали новых игр или сказочных героев, не следует, так как в будущем им предстоит переход к более классическим методам обучения.

Необходим последовательный переход от уроков, насыщенных игровыми ситуациями, к урокам, где игра является лишь небольшим элементом.

Перед проведением игры надо доступно изложить сюжет, распределить роли, поставить перед обучающимися познавательную задачу, подготовить необходимое оборудование. В процессе подготовки и проведения дидактической игры каждый участник должен иметь возможность для самоутверждения и саморазвития.

При организации игры немаловажен правильный подбор заданий и разработка критериев оценки деятельности учащихся. Причем, подбор заданий может быть произведен учителем самостоятельно или совместно с учащимися (например, они могут готовить задания для команды соперников). Успех игры зависит также и от атмосферы, от настроения в данный момент в группе.

Порой игровая ситуация складывается стихийно и идет от самих учащихся. Этого не следует опасаться, хотя урок придется корректировать «на ходу». Нельзя предвосхищать игру и давать ей свою оценку. Ведь она, может обмануть надежды обучающихся, и вызвать у них обратную реакцию. И дальнейшие попытки активизировать внимание учащихся аналогичным способом могут вызвать у них недоверие и настороженность.

Применяемый на уроках игровой прием должен находиться в тесной связи с наглядными пособиями, с темой урока, с его задачами, а не носить исключительно развлекательный характер.

Практика показывает, что игра на уроке требует очень тонкой инструментовки, умения хорошо чувствовать уровень подготовки и развития детей, их отношение к предлагаемой игре и ее дидактическую направленность, чтобы игровая задача полностью совпадала с учебной.

Конечно, придумать игру на каждый урок практически невозможно, а частое использование одних и тех же игр грозит полной потерей к ним интереса. Здесь, прежде всего, нужно хорошо знать уровень подготовки детей, их отношение к той или иной предлагаемой игре.

Таким образом, игра направлена на развитие общеучебных умений и навыков; психического развития и самореализации состояния. Игра способствует созданию хорошего психологического климата в коллективе, преодолению личностных комплексов; нерешительности, застенчивости.

*** Значение игры в учебном процессе уникально, так как игра позволяет каждому ребенку ощутить себя субъектом, проявить и развить свою личность.

Есть основание говорить о воздействии игры на актуальное самоопределение, на становление коммуникативной неповторимости личности, чувственной стабильности, возможности внедряться в завышенный ролевой динамизм современного общества.

Игровые технологии вносят в учёбу разнообразие, содействуют увлекательной подаче материала, мотивируют школьника к изучению нового. С помощью игры педагог может более эффективно работать с учащимися.

Игровые технологии учат ребёнка работать в коллективе, приучают к самостоятельности, помогают развитию способностей. Ребёнок становится организованней. Преимущества игры можно перечислять бесконечно. Потому что более продуктивной, прогрессивной, увлекательной и блестящей деятельности не найти.

Несмотря на кажущуюся простоту, для того чтобы игровая деятельность принесла свои результаты, преподавателю необходимо соблюдать определенные требования: проблемное содержание; соответствие с изучаемой темой; достоверность информации; учитывать психологические и возрастные особенности обучающихся. Дидактическая и любая другая игра, используемая в процессе обучения, должна быть понятна и доступна для конкретного возраста обучающихся и должна также соответствовать уровню полученных им знаний.

Дидактические игры – это разновидность игр с определенными правилами, специально создаваемых педагогикой для эффективного обучения и воспитания детей. Дидактические игры нацелены на решение конкретных задач при обучении детей, но, в то же время, в них проявляется развивающее и воспитывающее влияние игровой деятельности. Дидактическая игра помогает учителю сделать процесс обучения более разнообразным и интересным для учеников. Ведь игра способна разрешить некоторые проблемы школьного преподавания, такие как: однообразие процесса обучения и не заинтересованность обучения для ребенка. Ее применение позволяет учитывать возрастные особенности младших школьников и вести преподавательскую деятельность в русле ФГОС.