Выступление на МО учителей по теме самообразования «Интерактивные формы обучения, как повышения мотивации учащихся».

Интерактивное обучение представляет собой такую организацию учебного процесса, при которой практически все учащиеся оказываются вовлечёнными в процесс познания. Структура урока, проведённого в интерактивном режиме, включает 8 этапов:

1. Мотивация. Для создания мотивации наряду с проблемными вопросами и заданиями используют, разные определения одного понятия. Организуя этот этап, всегда надо помнить, что то, что одного учащегося побуждает к активным действиям, вызывает бурную реакцию, другого оставляет равнодушным либо приводит к незначительному эффекту, поэтому надо стараться от урока к уроку менять способ мотивации, разнообразить их.

2. Сообщение целей (целеполагание). Цели уроков интерактивного обучения отличаются от традиционных. На первое место выдвигаются цели, связанные со знаниями учащихся. Затем ставятся цели, связанные с формируемыми умениями. На третьем месте стоят цели, называющие ценности: выразить своё отношение, своё суждение, сделать вывод о практической значимости полученных знаний. Этот этап имеет большое значение: во-первых, позволяет всю дальнейшую деятельность учащихся сделать целенаправленной, т.е. каждый учащийся узнаёт, каким будет конечный результат, к чему ему стоит стремиться; во-вторых, на этом этапе преподаватель учит учащихся формулированию целей урока – одному из профессиональных умений учителя.

3. Предоставление новой информации. Поскольку все понятия, которые мы изучаем, в той или иной мере уже знакомы учащимся, рекомендуется начинать этот этап с мозгового штурма: “

4. Интерактивные упражнения. В качестве интерактивных упражнений практикуют работу в малых группах. Проведение этого этапа вызывает наибольшее число трудностей. В группах сменного состава эти проблемы решаются с помощью ротации: из активной группы в пассивную, а из пассивной – в активную. Состав группы должен включать не более 5-6 человек, т.к. в группах большего количественного состава иногда не хватает времени всем высказаться, легче бывает "спрятаться" за спины других, что снижает активность учащихся, гасит интерес к занятию. Лучше, если в каждой группе объединяются учащиеся разного уровня информированности по данному предмету, это позволяет им взаимно дополнять и обогащать друг друга. Большое значение для эффективности учебного сотрудничества имеет характер его организации, в частности, внешняя регламентация деятельности участников групп. Во время работы групп необходимо следить, насколько продуктивно организуется совместная работа, помогать некоторым учащимся включиться в общение, оказывать необходимую помощь в решении проблемы. При озвучивании проблемы используются такие варианты работы: выступает один человек (по выбору группы или по желанию); выступают последовательно все члены группы. Но в том и другом случае учащиеся должны помнить, что выступать необходимо кратко и информативно.

5. Новый продукт. Логическим завершением работы над новыми знаниями является создание нового продукта.

6. Рефлексия. Этот этап предполагает подведение итогов деятельности учащихся. Рефлексии способствуют вопросы: – Что особенно понравилось? Чему научились? Как пригодятся эти знания в будущем? Какие выводы можно сделать по сегодняшнему уроку? Данные вопросы позволяют учащимся выделить то главное, новое, что они узнали на уроке, осознать, где, каким образом и для каких целей эти знания могут быть применены.

7. Оценивание. Оценивание должно стимулировать работу учащихся на последующих занятиях. Можно использовать подход: каждый член группы оценивает каждого, т.е. выставляет отметку каждому товарищу в листок оценивания. Учитель собирает листки и выводит средний балл. Наконец, можно воспользоваться самооценкой работы учащихся.

8. Домашнее задание. После проведения уроков в интерактивном режиме предлагаются задания, требующие творческого переосмысления изученного материала.

Занятия, построенные в интерактивном режиме, вызывают заметный интерес у учащихся, прежде всего, потому, что нарушают привычный и несколько надоевший порядок работы на уроке, позволяют каждому побыть не в роли пассивного слушателя, а в роли активного участника, организатора учебного процесса.

Преимущества использования технологии. В традиционной системе учитель обычно опирается на сильного ученика, ведь он быстрее "схватывает" материал, быстрее его запоминает, а слабый "отсиживается" на уроке. Уроки, проведённые в интерактивном режиме, позволяют включить всех учащихся в активную работу, обеспечить каждому учащемуся посильное участие в решении проблем. Если при традиционной системе обучения учитель и учебник были основными и наиболее компетентными источниками знаний, то при новой парадигме учитель выступает в роли организатора самостоятельной познавательной деятельности учащихся, компетентным консультантом и помощником, знания же учащиеся получают в результате своей активной познавательной деятельности. В процессе работы в интерактиве у учащихся формируются коммуникативные навыки, способность к сотрудничеству и взаимодействию, развивается критическое мышление, что является необходимым для их будущей профессиональной деятельности.

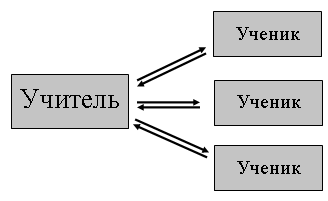

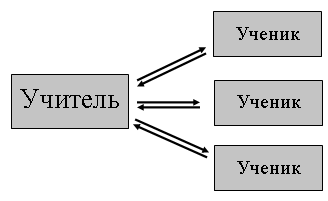

Позиция учащегося и педагога в образовательном процессе.

Организуя учебный процесс, педагог традиционной школы, прежде всего, озабочен содержанием своей собственной деятельности, учитель «...является центральным действующим лицом, которое господствует над детьми, которое показывает или рассказывает, спрашивает» требуя полнейшей тишины в классе и ограничивая движения учащихся.

В такой ситуации достаточно легко определить позицию учащегося на занятии - эта позиция пассивного слушателя.

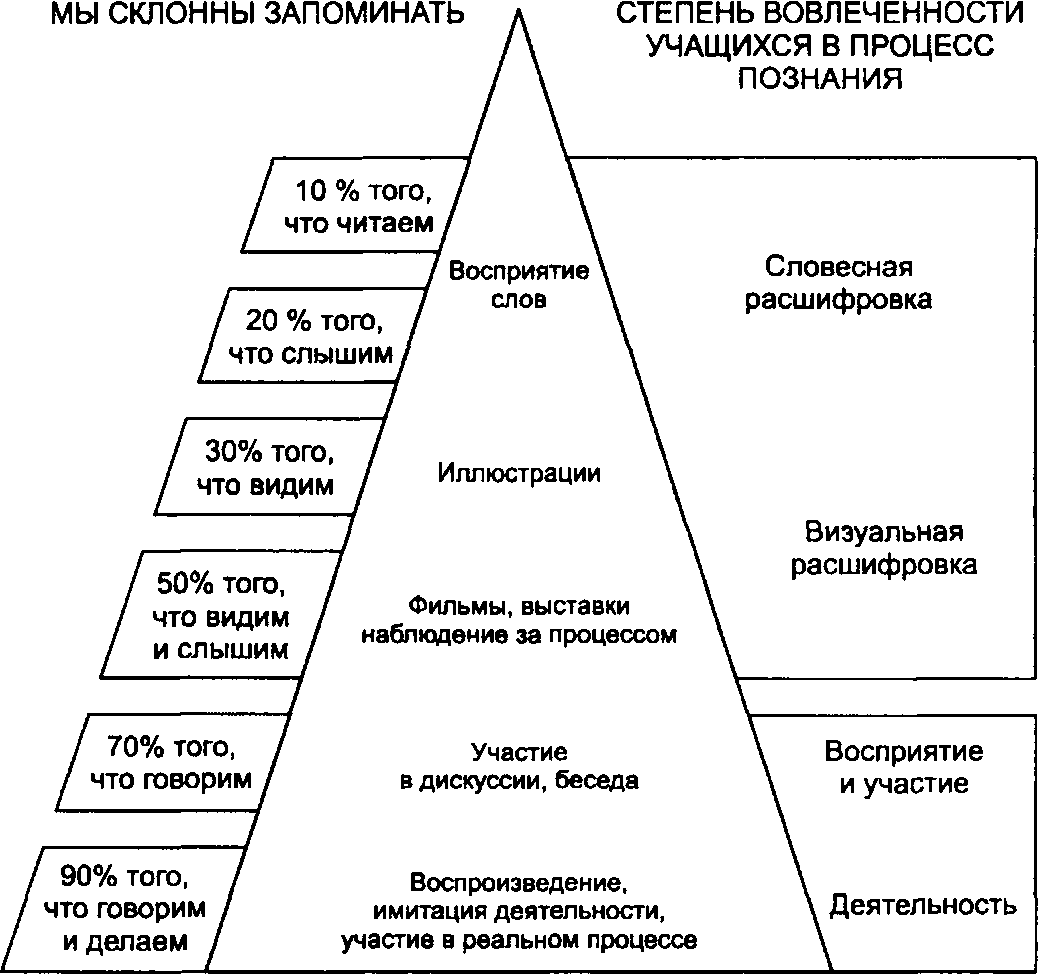

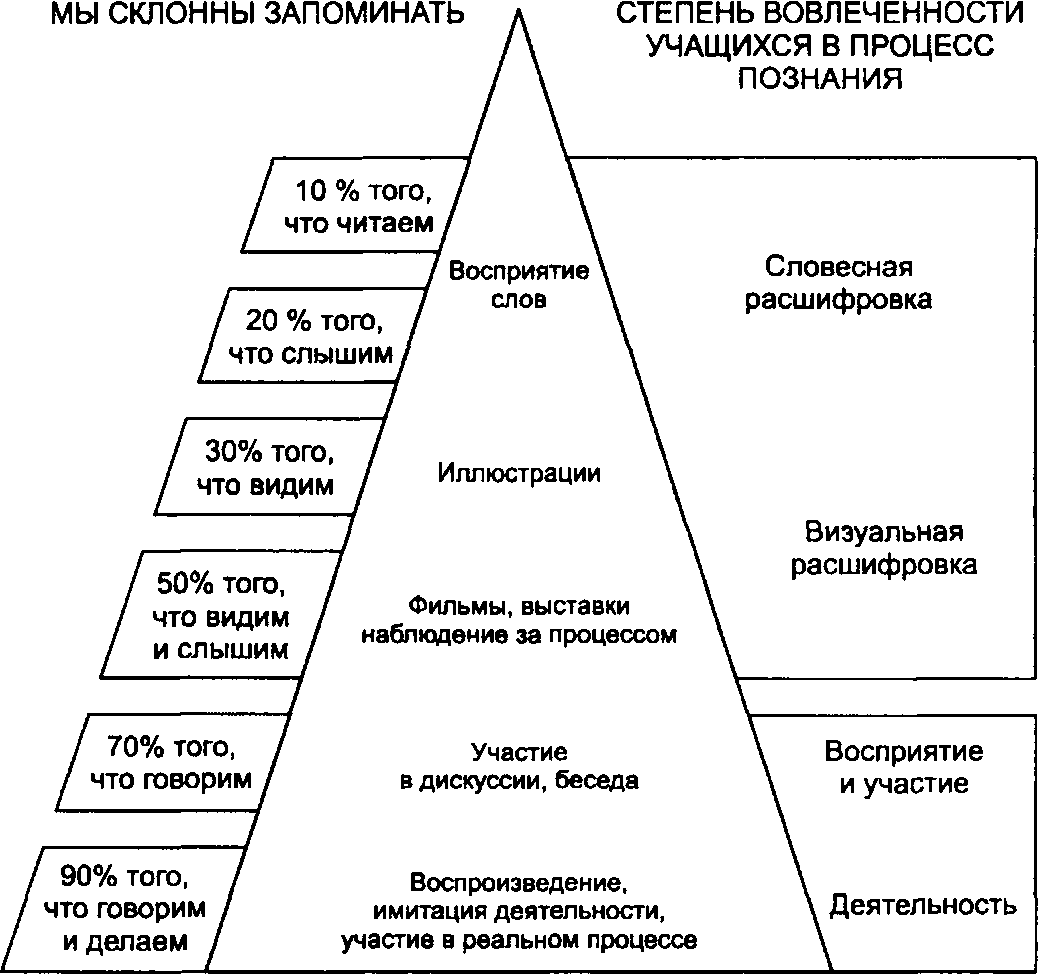

Пирамида запоминания показывает, что, чем больше степень участия обучаемых в процессе познания, тем больше информации усваивается ими.

Интерактивное обучение в роли активного участника образовательного процесса в первую очередь видит учащегося. Возвращаясь к пирамиде запоминания, мы видим, что, участвуя в дискуссиях, обсуждая различные проблемы, проигрывая ситуации, ученик усваивает от 70% до 90% информации.

Активный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участники урока. Здесь учитель и учащиеся находятся на равных правах. Если пассивные методы предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то активные больше предполагают демократический.

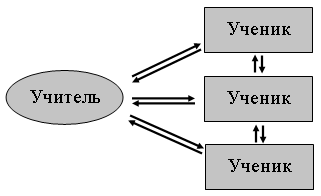

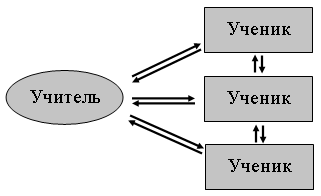

Интерактивный метод. Интерактивный ("Inter" – это взаимный, "act" – действовать) – означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения. Место учителя в интерактивных уроках сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей урока.

Учитель также разрабатывает план урока (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых ученик изучает материал.

Следовательно, основными составляющими интерактивных уроков являются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что выполняя, их учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый.

Учащиеся и учитель в процессе познания.

Интерактивное обучение – способ познания, основанный на диалоговых формах взаимодействия участников образовательного процесса; обучение, погруженное в общение, в ходе которого у обучающихся формируются навыки совместной деятельности. Это метод, при котором "все обучают каждого и каждый обучает всех" (по В.С. Дьяченко).

Сохраняя конечную цель и основное содержание образовательного процесса, интерактивное обучение изменяет привычные транслирующие формы на диалоговые, основанные на взаимопонимании и взаимодейстии.

Система оценки деятельности учащихся:

"Чрезвычайно важно, что в такой системе обучения изменяются подходы к допущенным учащимися ошибкам. Фокус внимания преподавателя смещается от получения правильного ответа к пониманию того, каким образом этот ответ получен. Ошибки учащихся преподаватель использует как часть учебного процесса, вместе с ними анализирует логику мышления, приведенную к просчетам, и тем самым совершенствует мыслительный процесс" (по В. Болотову).

"При оценке работы группы подчеркиваются не столько ученические, сколько человеческие добродетели: терпеливость, доброжелательность, дружелюбие, вежливость, приветливость. Оценивать можно лишь общую работу группы, ни в коем случае не давать детям, работавшим вместе, разных оценок!!!" (по Г.А. Цукерману).

Актуальной задачей современной школы является реализация компетентностного подхода в образовании, а именно, формирование ключевых компетентностей, обобщенных и прикладных предметных умений, жизненных навыков.

Вопросы активизации учения школьников относятся к числу наиболее значимых проблем современной педагогической науки и практики. Реализация принципа активности в обучении имеет определенное значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер и от качества учения как деятельности зависит результат обучения, развития и воспитания школьников.

Продуктивный урок должен формировать не только глубокие и прочные знания, но и умения использовать их в различных ситуациях, самостоятельно добывать знания, формировать опыт решения проблем. В связи с этим остро стоит вопрос о целенаправленной работе по развитию учащихся – интеллектуальных, физических, эмоционально-волевых, познавательных умений. Наилучшие результаты при решении этой проблемы можно получить только при наличии активной позиции учащихся в учебном процессе.

Принцип активности ребенка в процессе обучения был и остается одним из основных в дидактике. Под этим подразумевается такое качество деятельности, которое характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной потребности в усвоении знаний и умений, результативности и соответствием социальным нормам. Такого рода активность сама возникает нечасто, она является следствием целенаправленного взаимодействия и организации педагогической среды, т.е. применения педагогической технологии (системы работы учителя). В последние года разработаны технологии, которые призваны решать ряд проблем, возникающих перед учителем.

К таким технологиям можно отнести:

- технологию гуманно-личностного образования Ш.А. Амонашвили;

- интенсивного развивающего обучения Л.В. Занкова;

- проблемного обучения А.М. Матюшкина.

Каким же образом нужно построить обучение, чтобы процесс познания стал обоюдно интересным, значимым и для педагога и для учащегося?

Использование в работе технологии интерактивного обучения дает ученику:

развитие личностной рефлексии; осознание включенности в общую работу; становление активной субъектной позиции в учебной деятельности; развитие навыков общения;

- принятие нравственности норм и правил совместной деятельности; повышение познавательной активности.

учителю:

- нестандартное отношение к организации образовательного процесса; формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию не только в учебных, но и иных ситуациях.

Заключение

Интерактивное обучение повышает мотивацию участников в решении обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности участников, побуждает их к конкретным действиям. В интерактивном обучении каждый успешен, каждый вносит свой вклад в общий результат групповой работы, процесс обучения становится более осмысленным и увлекательным. Кроме того, интерактивное обучение формирует способность мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, выход из нее; обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности; развивает такие черты, как умение выслушивать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя при этом толерантность по отношению к своим оппонентам, необходимый такт.

При интерактивном обучении педагог выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации; центральное место в его деятельности должен занимать не отдельный учащийся как индивид, а группа взаимодействующих учащихся, которые стимулируют и активизируют друг друга.

Для развития творческих способностей обучающихся учителю сегодня очень важно от репродуктивных методов обучения перейти к продуктивным, когда ученик должен не только показывать понимание изучаемого явления, но и решать задачи, вскрывая причинно-следственные связи между ними, уметь связать изучаемый материал с практикой, с жизнью. Таким образом, освоение учителем проблемно-поисковых методов – это и есть, самый верный путь к организации творческо-исследовательской деятельности учащихся, а значит, интерактивного обучения.

« Пирамида запоминания»

5