Из опыта работы по формированию навыка письма у младших школьников

(учитель Кравченко Ирина Николаевна)

Подготовленному к школе ребенку нельзя топтаться на месте, ибо, как сказал выдающийся отечественный психолог и педагог Л.В. Занков: «Леность ума развивается в младшем школьном возрасте и, как правило, у способных и одаренных детей». Уверенно читающий первоклассник ставит перед учителем несколько иные задачи не только на уроках обучения грамоте, но и на уроках письма. У такого ребенка уже в достаточной степени сформирован образ печатных букв алфавита, он умеет сливать их в слоги и читать слова несложной слоговой структуры. Как показывает многолетняя практика работы в школе с читающими детьми, процесс формирования образа письменных букв идет быстрее, если учитель учитывает уже сформированное у них умение, развивая способность к анализу и синтезу. В таком случае обучение каллиграфическому письму проходит в более сжатые сроки.

В основе структуры распределения материала в «Прописях» лежит «метод восхождения», разработанный крупнейшим отечественным психологом и педагогом П.Я. Гальпериным. Согласно этому методу на подготовительном этапе обучения каллиграфическому письму вводится «суженный», сжатый алгоритм написания всех букв русской азбуки.

Общее развитие школьников зависит от организации обучения на достаточно высоком уровне трудности, конечно, необходимо соблюдать меру трудности.

При обучении письму происходит интенсивная умственная работа, формируется графическая зоркость.

Для того чтобы учебный процесс способствовал всестороннему развитию личности школьника, нужно обеспечить высокий тонус его психической деятельности.

Это позволяет сделать система обучения письму – ПИСЬМО С ОТКРЫТЫМИ ПРАВИЛАМИ( методика В.А.Илюхиной)

Алгоритм письма

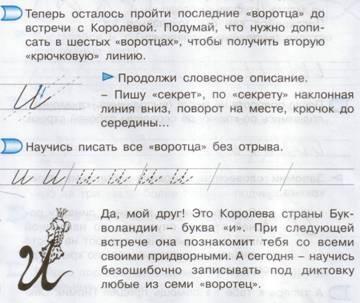

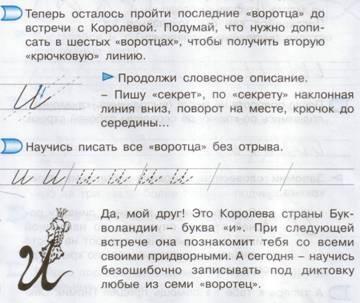

Ознакомление с алгоритмом письма мы начинаем с анализа написания буквы и, которая рассматривается как исходная, содержащая в себе основные элементы и способы их соединения, повторяющиеся при написании очень многих букв.

Таким образом, разработанный алгоритм письма ориентирует учителя на включение в учебную деятельность более детального анализа элементов букв-знаков, разнообразных по форме умственных операций (анализ, синтез, сравнения буквенных знаков), на использование зрительно-двигательных образов изучаемых в основе четкого и связного письма.

Алгоритм требует также постоянной ориентации детей на более полное сознание ими всех графических деталей букв, на формировании у них способности выражать в слове, в речи процесс написания букв, их элементов, соединений. Формирование компонента письма обеспечивается поэтапной отработкой, которая приводит к созданию полноценного образа буквы и алгоритма ее написания.

Буквенные знаки (буквы) имеют сложное строение, они состоят из отдельных элементов, частей, иногда очень маленьких. Чем детальнее выделяем мы эти части в букве, чем точнее выражаем в слове характеристику каждой части, каждого элемента буквы, тем лучше осознаем, понимаем, как пишется буква в целом и в соединении с другими буквами.

Основной алгоритм письма

Написание прямых наклонных линий с соблюдением точных интервалов и их параллельности.

Деление наклонной линии и рабочей строки на 2 и 3 части по вертикали с целью подготовки к правильному выполнению соединений элементов букв и букв в слове (включение определенного математического расчета в написание букв, слов).

Выполнение закругления на нижней линии рабочей строки как связующего элемента между двумя разнонаправленными линиями.

Письмо крючковой линии до середины строки. (Крючковая линия вместе с прямой наклонной и закруглением обычно называется крючком.)

Письмо «секрета», т. е. прямой линии, которая продолжает крючковую линию от середины строки до верхней ее линеечки, соединяя конец крючка с верхней линеечкой рабочей строки («секрет» пишется параллельно прямой наклонной линии.)

Письмо вниз по «секрету» до нижней линии строки, т.е. написание второй наклонной линии («прячем «секрет»).

Завершение написания второго крючка (второе закругление и вторая крючковая линия).

Все эти составляющие алгоритма определяют собой написание буквы и, а также по отдельности или по нескольку вместе они входят в состав очень многих букв русского алфавита. Это не значит, что при ознакомлении с остальными буквами обучающиеся не встретятся с новыми элементами, но к их написанию они в основном будут подготовлены, если овладеют данным алгоритмом.

Прежде чем подробно рассматривать перечисленные составляющие алгоритма, проанализируем некоторые технические моменты.

Между наклонными линиями есть определенный интервал, который равен половине высоты рабочей строки. Также, напоминаем о параллельности линий. Именно эти две ошибки, несоблюдение интервала и параллельности, первыми появляются в прописях школьников.

Параллельность линий будет получаться лишь в том случае, если в работу будет включено боковое зрение, т. е. при написании каждой последующей линии внимание обучающегося будет акцентироваться на предыдущей, уже написанной линии.

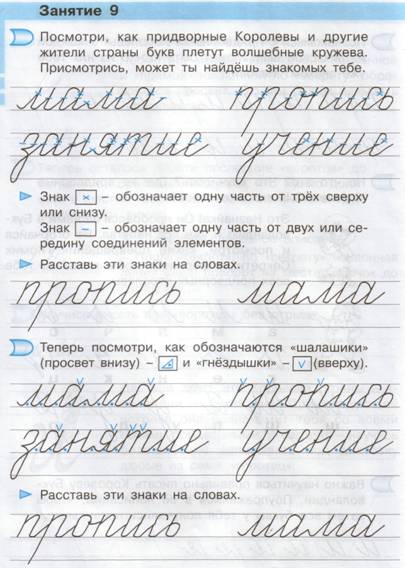

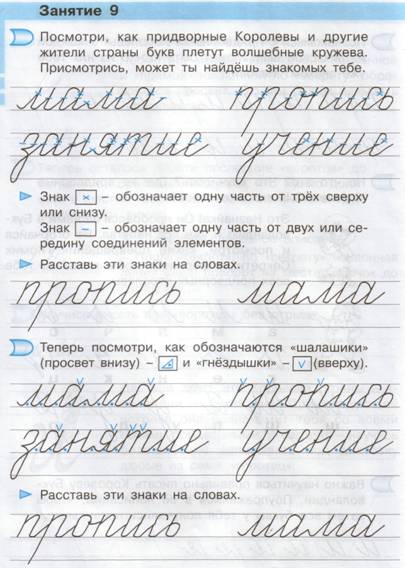

Просветы в верхней и нижней частях букв. Если не фиксировать внимание школьников на просветах в верхней и нижней частях букв, то это может отрицательно сказаться на становлении их почерка. Слова: чуть-чуть, немного не доводя при закруглении крючка не дают точного представления о соблюдении данных просветов в процессе письма. Получается написание – «кто во что горазд». А это ведет к формированию у учащихся графических недочетов.

Безотрывное письмо. При обучении письму школьники обязательно отрывают руку. Первоначально это нужно для снятия напряжения, позднее – чтобы отдохнуть, передвинуть руку, тетрадь. Однако с принципом безотрыв-ного соединения букв при письме учащихся нужно ознакомить сразу. Это значит, что после отдыха пишущий опять ставит ручку в ту точку, где он остановился. Если учитель сможет добиться единого соединения букв, это позволит не только правильно формировать графический навык, но и увеличит скоропись, сохраняя при этом качество работы. Наличие же принципа отрывности в процессе обучения письму при приписывании последующей буквы отрицательно сказывается на качестве письма. И вот почему. Для примера возьмем букву и. Ребенок делает паузу (прерывается) в письме при написании первого крючка. Далее, если он не сохраняет прием безотрывного написания, т. е. не доводит крючок до верхней линии, он отрывает ручку и переносит ее на верхнюю линию рабочей строки в произвольную точку. В этой ситуации сохранить нужный интервал между элементами (этот интервал уже определен концом крючка) в большинстве случаев невозможно. Тем самым теряется ровное и четкое письмо.

Написание овала, входящего в состав букв: а, б, в, д, о, ф, ъ, ы, ъ, ю. Это один из наиболее сложных элементов на первоначальном этапе. На практике овал нередко сводится к написанию круга. Из-за этого в буквах а, д, ф, с постоянно встречаются искажения следующего после овала элемента. Понимая, что нужно оставить просвет между овалом и палочкой с закруглением (или палочкой с петлей), обучающийся уводит ручку вправо, тем самым искажая букву.

Все вышесказанное можно истолковать так. Формирование графического навыка – весьма сложный и длительный процесс, требующий целенаправ-ленных действий, которые могут выполняться точно и быстро только после их многократных повторений. Это требует и времени, и определенных усилий, и знания всех тонкостей письма со стороны учителя, а также терпения и упорства со стороны обучающегося. Нужные для выработки графического навыка повторные действия должны совершаться детьми не механически, ради самих повторений, а с целью решения определенных конкретных задач, осознания необходимости этих повторений для приобретения навыка (осознание всех нужных движений, Соотношений этих движений и т. д.).

Добиться каллиграфического почерка можно лишь при систематическом соблюдении учеником всех правил четкого письма. Старание, необходимое учащемуся для выполнения письменных упражнений, возникает лишь в том случае, если обучающийся понимает значение этих упражнений и имеет заинтересованность в достижении целей, а также осознает недостатки своего письма и умений. Очень важно при оценке результатов работы обучающегося внушать ему веру в успешность решения поставленных задач, а встречающиеся недочеты должны побудить ребенка к упорному преодолению возникающих затруднений.

Рассмотрим более подробно составляющие основного алгоритма письма.

1. Написание прямых наклонных линий. На этом этапе встречаются следующие ошибки:

1) несоблюдение интервала между наклонными линиями. Это связано с незнанием нужного интервала как между элементами в буквах, так и между самими буквами. На самом деле интервал между наклонными линиями не должен быть стихийным («на глазок»), так как у малыша еще не развито боковое зрение, также не может быть указан интервал на ширину буквы (ни одной буквы еще не изучено) и уж тем более – на ширину пальчика;

2) несоблюдение параллельности наклонных линий. Вторая ошибка происходит оттого, что обучающийся все свои усилия сосредоточивает на той наклонной линии, которую он пишет, а не на той, которая уже написана (неразвитость бокового зрения и самоконтроля). Следовательно, на раннем этапе необходимо обучать школьника при написании каждой следующей линии смотреть на предыдущую. Письмо наклонной линии должно быть объяснено пишущим: «Ставлю ручку на верхнюю линеечку рабочей строки и опускаюсь по наклонной линии вниз».

2. Деление наклонной линии на две и три части. В этой части алгоритма можно предложить ребенку сопоставить половину высоты наклонной линии с интервалом между линиями и подвести обучающегося к пониманию того, что они равны. Тем самым мы дадим ученику возможность самому определять интервал между наклонными линиями, а позднее – ширину буквы, равную половине ее высоты. Такие пропорции необходимо сохранять на протяжении всего периода обучения письму для «удобочитаемости». Нахождение третьей части наклонной линии даст нам возможность определить точное место соединений элементов и букв выше или ниже середины рабочей строки.

3. Выполнение закругления на нижней линеечке рабочей строки. На самом деле процесс закругления происходит на 1/10 высоты от нижней линеечки рабочей строки, но обучающиеся получают установку выполнять закругление, когда они коснутся ручкой рабочей строки. Проговаривание алгоритма удлиняется: «Ставлю ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаюсь по наклонной линии вниз и выполняю «качалочку».

3. Выполнение закругления на нижней линеечке рабочей строки. На самом деле процесс закругления происходит на 1/10 высоты от нижней линеечки рабочей строки, но обучающиеся получают установку выполнять закругление, когда они коснутся ручкой рабочей строки. Проговаривание алгоритма удлиняется: «Ставлю ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаюсь по наклонной линии вниз и выполняю «качалочку».

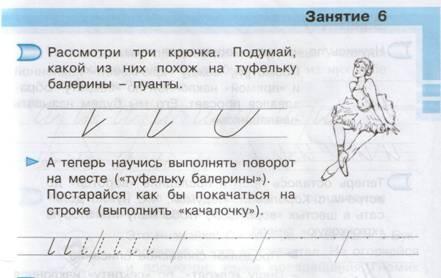

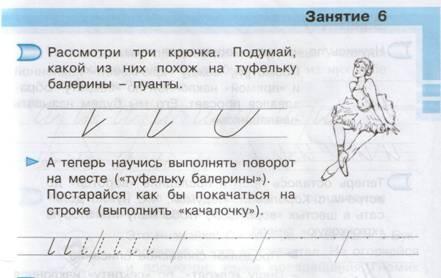

4. Письмо крючковой линии. Анализируются три вида написания крючка. Внимание останавливается на среднем. (Следует отметить, что сам крючок выписывается путем деления угла между прямой наклонной и нижней линеечкой на две равные части, тогда при написании крючковой линии до середины рабочей строки мы получаем возможность наметить ширину прописываемой нами буквы, которая будет равна половине высоты наклонной линии или половине высоты буквы.) Алгоритм написания дополняется: «Ставлю ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаюсь по наклонной линии вниз, выполняю «качалочку» и поднимаюсь по крючковой линии до середины строки». Обязательно анализируются графические ошибки. Крючковая не должна быть выгнутой или вогнутой. Итак, написание крючка подвергается детальному анализу его мелких составляющих. Это позволит в дальнейшем избежать многих графических недочетов.

5. Письмо «секрета», т. е. прямой линии вверх параллельно первой наклонной. На письме, без тщательной проработки этого момента, два крючка могут соединяться следующими двумя путями.

5. Письмо «секрета», т. е. прямой линии вверх параллельно первой наклонной. На письме, без тщательной проработки этого момента, два крючка могут соединяться следующими двумя путями.

Первый путь написания: с отрывом руки и приписыванием следующего элемента. В этом случае параллельность линий не выдерживается, так как перенести ручку в пространстве и начать новое движение с нужной точки чаще всего не представляется

Второй путь написания: с плавным поднятием вверх, при этом все время, удаляясь от наклонной линии. В этом случае в следующем элементе он чаще всего наклонную отводит влево, чтобы оставить просвет в нижней части, тем самым, получая графическую ошибку.

Правильный способ написания: письмо наклонной линии от середины строки вверх. Это позволяет не только задействовать боковое зрение для сохранения параллельности элементов, но и является существенным условием соблюдения стройности букв, а также приучает ребенка к дальнейшему безотрывному написанию (если обучающийся сразу учится правильно соединять элементы буквы и сами буквы в словах, то это позволит ему в будущем, во-первых, не выполнять лишние прописывания, во-вторых, при ускоренном письме не утратить его качество).

Далее наш алгоритм звучит так: «Ставлю ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаюсь по наклонной линии вниз, выполняю «качалочку», поднимаюсь по крючковой линии до середины строки, пишу наклонную линию вверх («секрет»)».

7.

7.

Завершение написания второго крючка, т. е. второй крючковой линии. Ученики сами анализируют, как дописать к крючковой вторую параллельную линию. На этом этапе работы им важно задействовать боковое зрение (пишем наклонную, акцентируя внимание на предыдущей).

Завершается проговаривание алгоритма обучающимися:

«Ставлю ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаюсь по наклонной линии вниз, выполняю «качалочку», поднимаюсь по крючковой линии до середины строки, пишу «секрет», по «секрету» опускаюсь вниз, выполняю «качалочку» и поднимаюсь по крючковой до середины строки».

Итак, получен основной алгоритм письма. Буква и вобрала в себя все основные элементы, часто встречающиеся при письме.

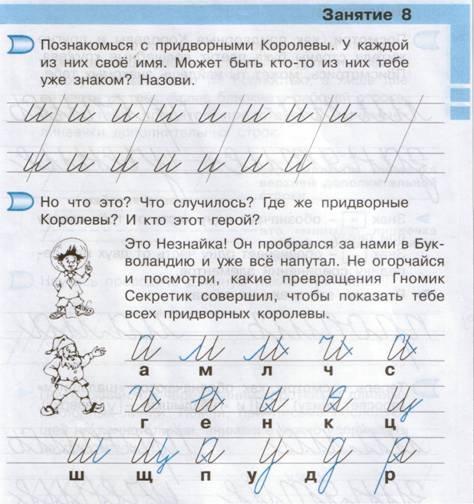

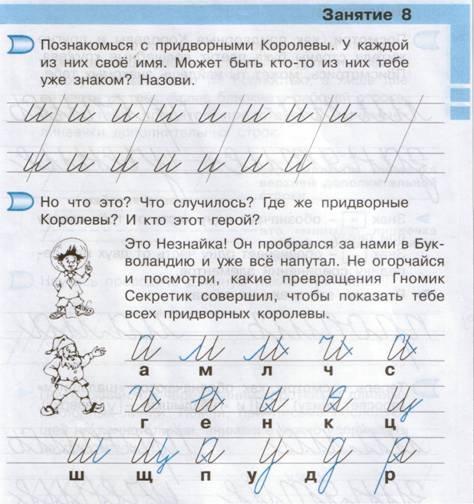

На основе соединения двух крючков между собой показан принцип соединения элементов и букв между собой, наиболее часто используемый при письме. Рассмотрим это на примере превращения буквы и в наиболее употребительные при письме — строчные буквы.

Ребенок видит все преобразования, убеждается, как важно научиться правильно писать и соединять два крючка. В процессе усвоения основного алгоритма важно познакомить школьников со средствами проверки правильности написанного. С этой целью вводятся следующие графические знаки: середина ( — ), одна треть сверху или снизу (х), просвет снизу, «шалашик» (•), просвет сверху, «гнездышко» (v).

При использовании алгоритма письма, после его осознания детьми через игровую ситуацию, через вовлечение их в посильную «исследовательскую» деятельность не только формируется и совершенствуется правильный графический навык, но и решается ряд общих развивающих задач.

Ведь процесс письма не является простым моторным актом, он помогает школьнику в развитии его познавательного интереса, речи, силы воли, осознанного отношения к выполняемой работе и ее результатам.

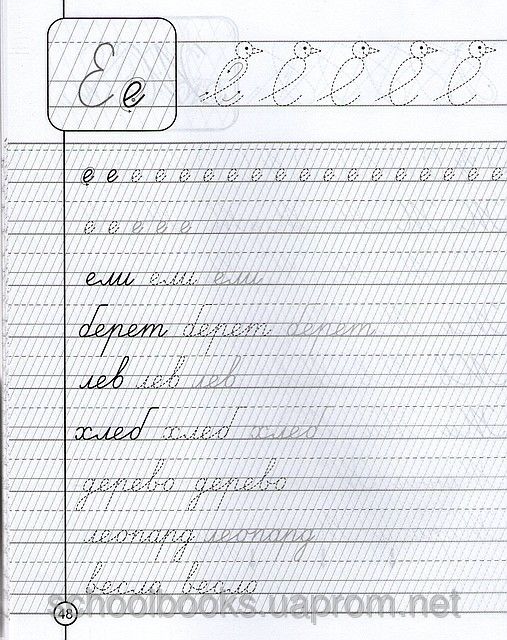

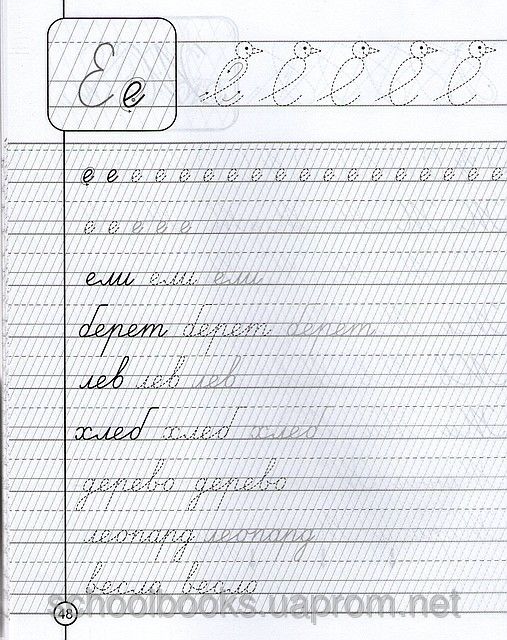

В букварный период значительное место уделяется подробному анализу буквы: обучающиеся находят в изучаемой букве уже известные элементы, разбирают все приемы соединений с последующими буквами, дают их словесное описание. Первоначально это осуществляется с помощью учителя, затем, при ознакомлении с новой буквой, ученики стараются сами составить ее алгоритм. Они учатся под проговаривание алгоритма учителем (графический диктант) записывать букву, самостоятельно комментировать написание не только букв, но и отдельных соединений и даже коротких слов.

Таким образом, используя известный алгоритм письма, ученики путем анализа, логических рассуждений, сравнений не только объясняют написание букв, но и усваивают правильный принцип безотрывного письма. Такое построение графической работы способствует активизации мыслительной деятельности ученика.

Для лучшего осознания ребятами написания букв в их алгоритмах используются обозначения «качалочка», «секрет», «клюшка», «узелок» и др. Эти дополнительные обозначения понятны детям, легко запоминаются и успешно воссоздают в их сознании необходимые графические образы.

На третьем этапе основного алгоритма школьники учатся разворачивать ручку на месте, т.е. выполнять поворот на месте, но так, чтобы обязательно оставалось определенное закругление. Этот поворот на месте для краткости принято называть «качалочкой».

Подъем после крючковой наклонной линии по прямой наклонной вверх выполняется параллельно уже написанной слева наклонной линии (в основном алгоритме это пятый этап).

Этот подъем от середины строки вверх принято называть «секретом» (при возвратном движении эта линия в основном как бы «накрывается» сверху и становится невидимой). Этот элемент прописывается почти во всех буквах, в которых необходимо указать на параллельность элементов или их части. Элемент «клюшка» используется в тех случаях, когда в написании нижней части буквы следует задержаться на строке на ширину буквы.

Написание «узелка» обозначает выполнение кругового движения на месте против часовой стрелки.

В своей работе я также использую информационные технологии в обучении письму младших школьников.

Целесообразность применения информационных технологий в обучении различным предметам школьного цикла не вызывает сомнений. Эффектив-ность такого обучения значительно повышается, если его использование будет не эпизодическим, а систематическим, на протяжении изучения всего курса.

Основной проблемой такого интегрированного изучения предметов является то, что при разработке традиционных курсов не предполагалось использование информационной технологии.

К счастью, информационно-технологическая поддержка представленной методики обучения письму младших школьников может быть реально осуществима.

Для обучения письму малышей в первую очередь важна наглядность процесса написания букв и их соединений.

Замечательно, если это традиционно сделает учитель на доске, но гораздо образнее, красочнее, эффектнее написание букв, соединений и слов можно реализовать на экране компьютера, используя современные программные средства. В данном случае , у нас Волшебная Ручка , которая на мониторе плавно показывает написание букв .

Характерная особенность данной методики обучения письму – изучение основного алгоритма письма и написание каждой буквы по этому алгоритму.

С самого раннего возраста у детей происходит развитие алгоритмического и аналитического мышления, поскольку для каждой буквы ученик разрабатывает и реализует конкретный алгоритм ее написания и анализирует допущенные ошибки. Алгоритм не может навязываться учителем, он должен рождаться на уроке в совместной деятельности учителя и ребенка.

Одним из важнейших этапов обучения письму является приобретение и развитие навыка видения или узнавания составляющих элементов буквы и их способа соединения. Применение различных вариантов компьютерных мозаик, выполненных на основе готовых заданий из прописей, бесспорно, будут полезны и внесут разнообразие в ход урока.

Прописи содержат большое количество заданий, которые могут быть оформлены в виде компьютерных игр. Игровые технологии, пожалуй, самые эффективные у младших школьников.

Для более успешного формирования навыка письма у младших школьников я применяю «Каллиграфические тетради –шаблоны» автора Василия Федиенко.

Известно, что процесс овладевания навыками письма, особенно на первом этапе, -нелегкий труд для ребенка шести-семи лет. Чрезвычайно важным моментом становится выбор дополнительного пособия для выработки начальных графических навыков, учитывающего возрастные физиологические и психологические особенности детей младшего школьного возраста."-как пишет автор Василий Федиенко.

Я, как любящая и заботливая мама своего ребенка, была обеспокоена вопросом: как привить ребенку красивый каллиграфический почерк. И когда мы пошли в первый класс и начали учиться писать прописные буквы, увидев ЭТО, я схватилась за голову. Может конечно я слишком требовательна к своему первоклашке, но считаю, что если учиться чему-то, то только ПРАВИЛЬНО.

И на помощь пришли мне замечательные Каллиграфические прописи тетрадь-шаблон для обучения правильному письму. И когда я , после долгого перерыва ,набрала своих первоклашек в 2011 учебном году , эти прописи посоветовала родителям. Постоянно дети работали в них на уроках в 1-2 классах . В 3-4 классах прописи использовались для каллиграфических минуток на уроках русского и украинского языков. Из 32 учащихся 25 деток имеют красивый и ровный почерк .

На первых страницах, мы видим советы, как правильно сидеть, правильное расположение тетради и как правильно держать ручку. В нашем случае помогает, сразу открываю эту страницу и показываю, что об этом даже в книгах пишут! Далее следуют советы родителям и педагогам:

*писать систематически и в достаточном количестве*работать над прописями последовательно*не расчитывать на слишком быстрый результат*быть рядом, когда ребенок работает*приучать ребенка аккуратно, не спеша*не заставлять ребенка вписывать буквы четко в определенные клеточки*всегда заканчивать занятие с позитивными эмоциями.

Модернизированная графическая сетка для обучения каллиграфии и коррекции почерка сохраняет привычный для нас тип и состав линий, однако имеет ряд существенных отличий, в которых и заключается усовершенствование.

1. Введены вспомогательные наклонные линии через каждые 2,5—3,5 мм.

2. На первом этапе обучения расстояние между строчными и межстрочными линиями увеличивается приблизительно на 20—25%.

3. Каждая шестая, седьмая или восьмая наклонная линия сделана толще. Это делит графическую сетку на фрагменты, избавляя ее от монотонности и способствуя концентрации внимания учеников на процессе письма.

Итак, ребенку предлагается графический шаблон, представляющий собой густую наклонную сетку, каждая ячейка которой предназначена для вписывания в нее элемента цифры, буквы или соединения. Работая с таким шаблоном, ребенок легче и быстрее научится придерживаться правильного наклона в процессе письма, одинаковой высоты и ширины букв, расстояния между буквами, словами и предложениями.

Также в формировании стойких навыков письма использую информационные технологии.

Разработка компьютерных видеоуроков обучения даст возможность применять методику при различных формах обучения детей (индивидуальной, дистанционной).

Информационные технологии позволят коренным образом изменить организацию процесса обучения учащихся, формируя у них системное мышление; использовать компьютеры с целью индивидуализации учебного процесса и обратиться к принципиально новым познавательным средствам.

Использования ИКТ при обучении письму оказывают положительное влияние на общекультурное развитие учащихся; приобретение и совершенствование навыков владения компьютером; индивидуализацию обучения; самоутверждение учащихся; повышение мотивации в изучении; эстетичность презентации учебных материалов; совершенствование процесса проверки работ учащихся; повышение авторитета учителя («идет в ногу со временем»).

Но имеется ряд трудностей интегрирования информационных технологий и обучения письму младших школьников, а именно:

необходимость адаптации, разработки учебных программ, поддерживающих курс;

согласование расписания уроков с применением ИКТ;

опасность перегрузки учащихся работой с компьютером при массовой информатизации школы.

Использование новых информационных технологий расширяет рамки образовательного процесса, повышает его практическую направленность.

Письмо для поступающих в школу детей – очень сложный процесс, требующий непрерывного, напряженного контроля. При поступлении ребенка в школу резко меняется образ его жизнедеятельности, и успешность обучения во многом зависит от его готовности к новым учебным нагрузкам.

Формирование письменных навыков начинается, по мнению психологов и физиологов, значительно раньше того момента, когда учитель впервые вкладывает ребенку в руку ручку и показывает, как надо писать букву. Ещё в трехлетнем возрасте дети берут в руку карандаш или ручку и чертят на бумаге прямые линии или каракули, не контролируя, не направляя зрением свою руку. Это и служит основой, психофизиологической предпосылкой для формирования письма.

У младших школьников, как отмечают физиологи, слабо развиты мышцы руки, не закончено окостенение костей запястья и фаланги пальцев, отмечается низкая выносливость к статистическим нагрузкам, нервная регуляция движений является несовершенной. Все это определяет чрезвычайную сложность овладения навыком письма для ребенка 6-7 лет и, следовательно, требует строгого нормирования объема письменной работы, соответствия методических требований при обучении письму возрастным возможностям ребенка.

Исследованиями психологов и физиологов доказано, что в начале обучения письму дети сосредотачивают свое внимание на множестве деталей, характеризующих пространственную ориентацию движений и графическую правильность их выполнения: соотношение букв, расстановка их по линии письма, пропорциональность, протяженность, наклон. Сосредоточенное внимание детей к графике письма, выписывание каждого элемента в отдельности, длительные паузы, часто превышающие само время выполнения графического элемента или буквы, чрезвычайная медленность письма, неустойчивость графических форм, структуры движений и мышечных напряжений – таковы характерные черты письма первоклассников на начальном этапе формирования навыка. Поэтому при обучении детей письму учитель должен учитывать индивидуально-психологические особенности каждого ученика. Это особенно важно и требует от учителя глубоких психологических знаний.

Следовательно, формированию навыков письма у младшего школьника способствует учет учителем психофизиологических особенностей ребенка и применение в своей педагогической деятельности совокупности разнообразных приемов и упражнений, а также дополнительных способов обучения, облегчающих труд ученика.

3. Выполнение закругления на нижней линеечке рабочей строки. На самом деле процесс закругления происходит на 1/10 высоты от нижней линеечки рабочей строки, но обучающиеся получают установку выполнять закругление, когда они коснутся ручкой рабочей строки. Проговаривание алгоритма удлиняется: «Ставлю ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаюсь по наклонной линии вниз и выполняю «качалочку».

3. Выполнение закругления на нижней линеечке рабочей строки. На самом деле процесс закругления происходит на 1/10 высоты от нижней линеечки рабочей строки, но обучающиеся получают установку выполнять закругление, когда они коснутся ручкой рабочей строки. Проговаривание алгоритма удлиняется: «Ставлю ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаюсь по наклонной линии вниз и выполняю «качалочку».

5. Письмо «секрета», т. е. прямой линии вверх параллельно первой наклонной. На письме, без тщательной проработки этого момента, два крючка могут соединяться следующими двумя путями.

5. Письмо «секрета», т. е. прямой линии вверх параллельно первой наклонной. На письме, без тщательной проработки этого момента, два крючка могут соединяться следующими двумя путями.

7.

7.