Слушая лекции Василия Васильевича Семенцова, присутствуя на его уроках и семинарах, еще раз убеждаешься в том, что наш родной язык, действительно, велик и могуч, что он содержит много тайн и неизведанного, и как мы иногда с легкостью к нему относимся – как к чему-то привычному и обыденному, как не редко не бережем его, не щадим и то же позволяем делать своим детям. Наш язык красивый, неповторимый, живой, где каждое слово имеет свою историю – будь то исконно – русскую или заимствованную.

Для себя я выделила такие ценности корнесловного смыслового метода обучения:

он позволяет взглянуть на слово с разных сторон;

способен побудить пробудить интерес к слову звучащему;

призывает задумываться над словом, быть к нему вежливым и внимательным;

а самое главное,

Слово – это то, чего так остро не хватает нашим современным детям.

Воспользоваться этим методом можно на любом уроке. Конечно, благодатны для его применения предметы гуманитарного цикла, но он успешно работает в старшей школе и на математике, физике, химии, биологии, на иностранном языке, а в начальной школе на всех без исключения уроках. Я же сегодня хочу рассказать об использовании КСМО на уроках технологии и во внеурочной деятельности.

Прикоснуться к слову детям возраста 8 – 11 лет, наверное, лучше всего на материале им понятном и доступном, а задача учителя сделать это интересно и ненавязчиво.

В 2009 – 2010 году в нашем 2-б классе был дан старт долгосрочному проекту из истории возникновения русской народной куклы. Почему именно такой проект?

Во – первых, что близко детям, как не игрушка?

Во – вторых, это тема интересна мне самой, и есть возможность заинтересовать своих учеников и их родителей.

В – третьих, это тема благодатна и открывает большие возможности для работы со словом, а изготовление куклы – игрушки связано с устным народным творчеством: сказками, потешками, притчами, загадками, закличками, где легко проследить все четыре смысла толкования слова (по В.В. Семенцову).

В результате реализации данного проекта нами было изучено и выполнено 8 русских народных тряпичных кукол.

Самая первая кукла, с которой мы познакомились, была кукла Пеленашка, подготовленная ко Дню Матери. Информацию об этой кукле дети искали сами и были очень удивлены и растроганы тем, что делалась эта кукла из рубахи или сарафана самых родных людей – отца и матери. Отсюда для работы было определено слово «род».

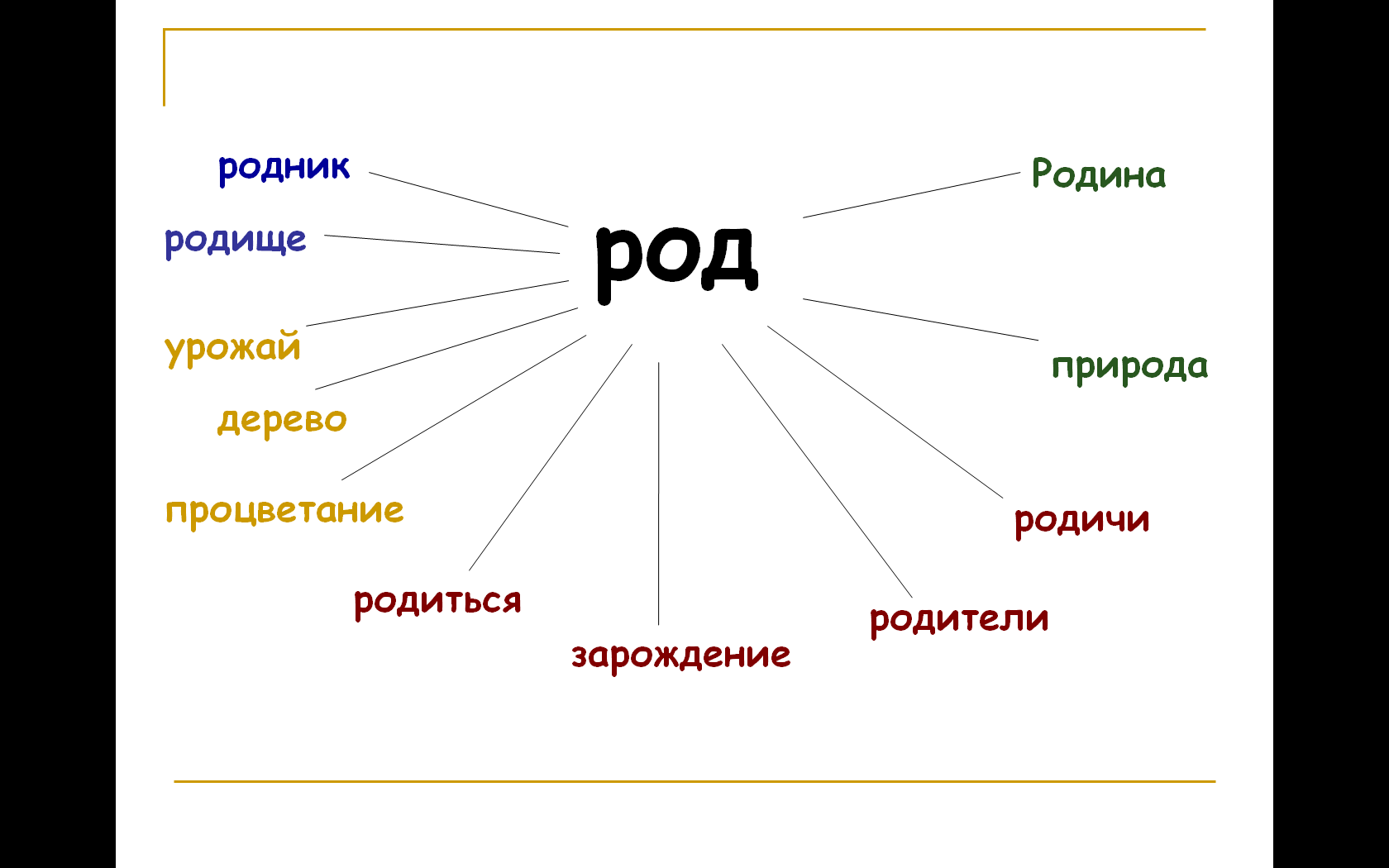

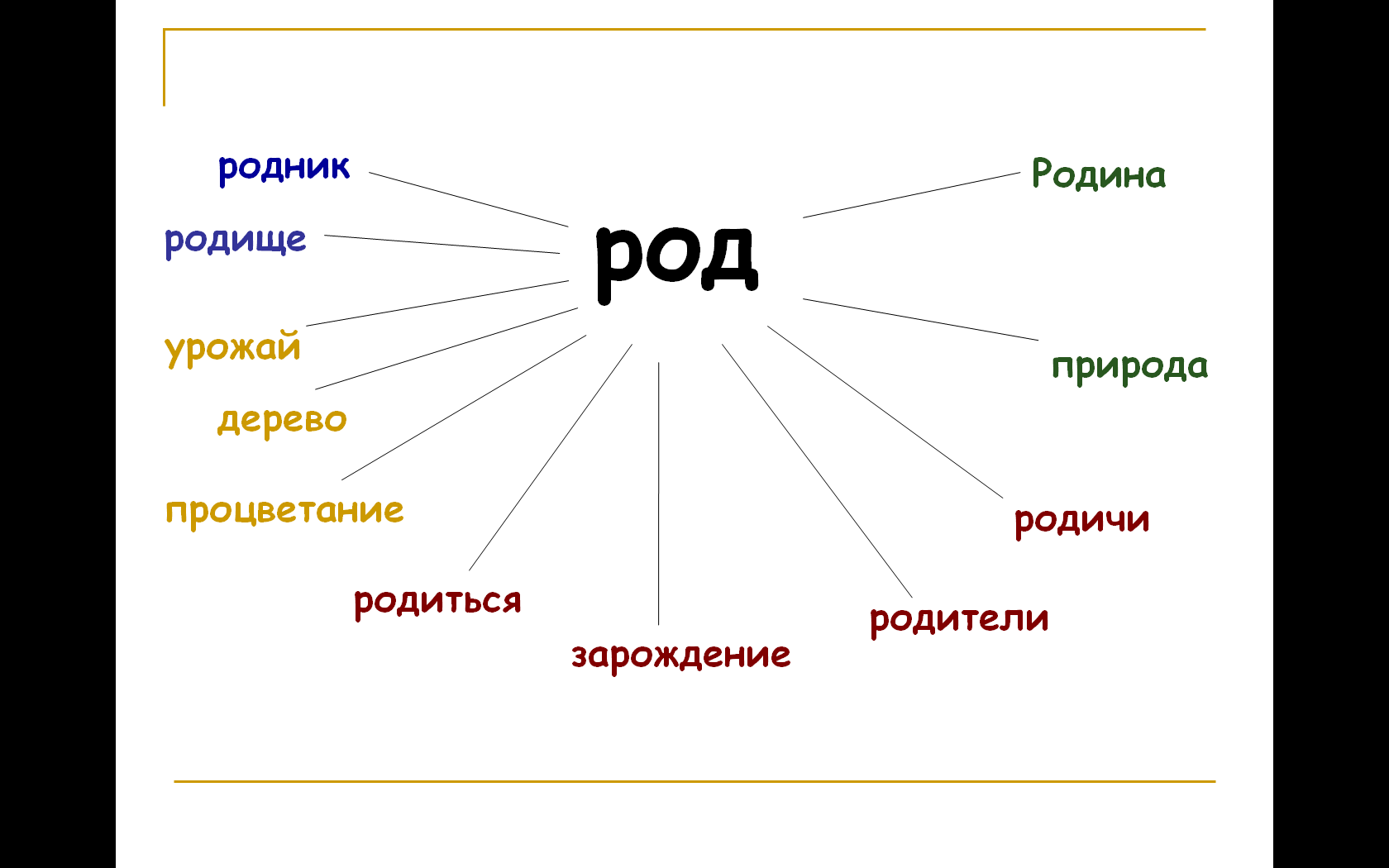

Сначала мы выясняли, как дети понимают это слово, т.е. его прямой смысл. Дальше ребята пытались подобрать однокоренные слова (родиться, родители, родичи, зарождение). И были удивлены тем, что слова «природа» и «Родина» - самые, что ни на есть близкие родственники по корню и смыслу нашему слову. Здесь ребята мыслили образами. За пределами занятия работа со словом продолжилась. Ребята заинтересовались и с помощью родителей нашли удивительную информацию о том, что этимологические корни слова «род» просматриваются и в слове «процветание», и в словах «плодородие» и «урожай», и в слове «дерево». А еще слово «род» - это обозначение воды – «родища», родника.

Следующая наша куколка была игровая – «Зайчик – на – пальчик». Она получилась замечательная. (Это был урок в рамках конкурса «Школа года»). Дети уверено делились с гостями приобретенными знаниями по проекту, о том, что русские народные куклы делились на три группы: игровые, обрядовые и обереги; что мастерились они как родителями, так и самими детьми из подручных материалов; что каждая кукла индивидуальна и неповторима. Но есть один признак, который объединяет всех кукол.

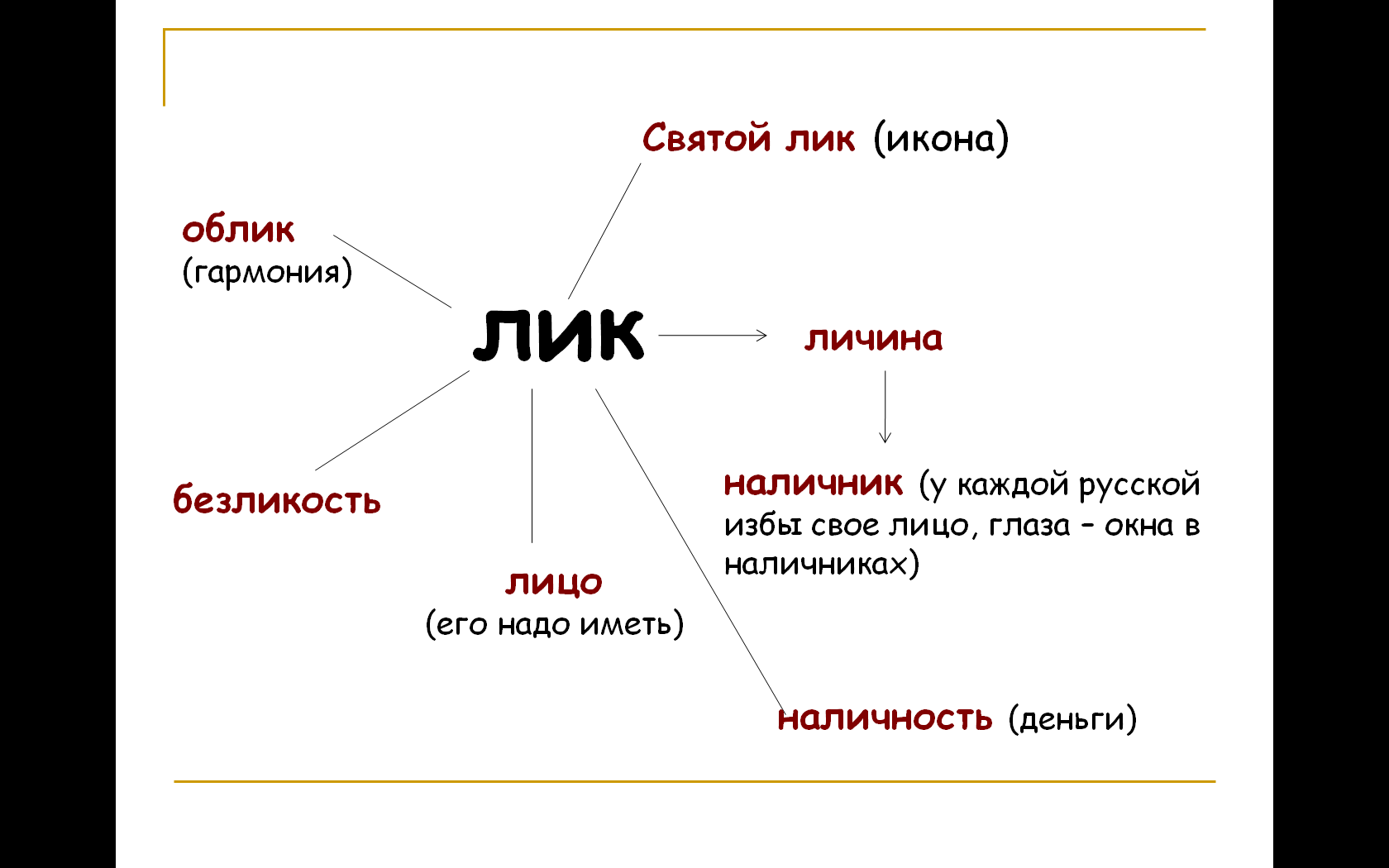

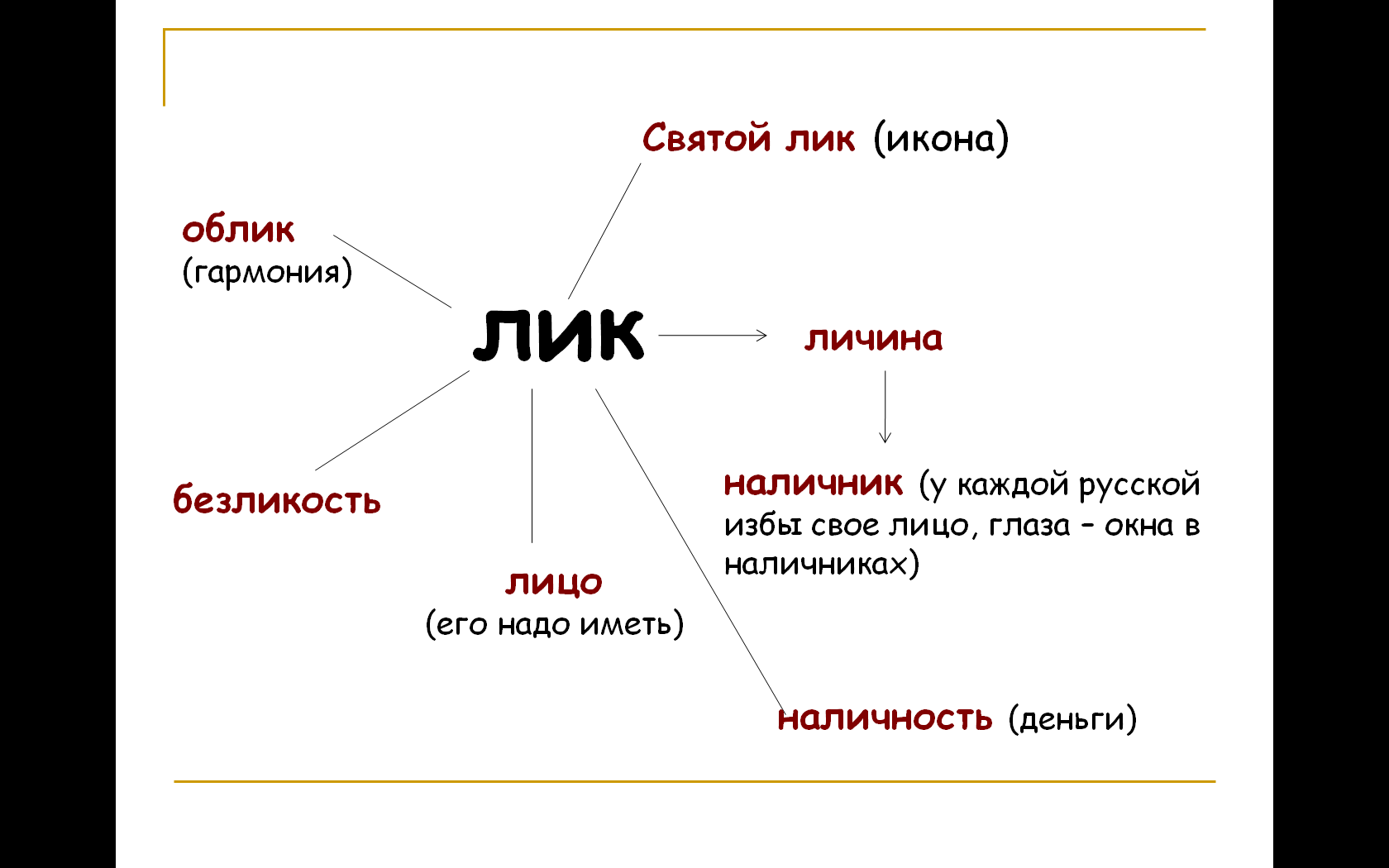

- Посмотрите, какой? (У них нет лица).

- Верно, эти куклы безликие, у них нет лица.

Вот так мы вышли на слово «лик», и опять открытия через корнеслов.

Связывая смысл слов у детей в их сознании, конечно, возникали образы, которые может быть, помогут им запомнить слово, правильно когда-нибудь употребить его в своей речи, ведь образы, возникающие в детстве, наиболее стойки.

Наш проект заинтересовал и родителей. На одно из занятий в 3-ем классе мы их с ребятами и пригласили. Взрослые трудились вместе с детьми с большим интересом. А мастерили мы куклу Северную Берегиню.

- А почему такое название у куклы, знаете?

- Располагали ее в северном углу избы, чтобы берегла кукла в отсутствии хозяев дом от бед и грабителей.

Ткань для этой куколки выбиралась яркая, красивая, содержащая красный цвет (обережный), и, непременно, с узорами, а узоры, как известно, на Руси имели особый смысл. Ребята к этому занятию выполняли рисунки русских народных узоров, искали примеры тканей, где они использовались, а слово для этого урока было выбрано «узор».

Зная, что слово «оберег» имеет смысл «присмотра», «призора», ребята без труда проследили связь между словами и сами их назвали, и сами сделали вывод о важном значении для русских людей узоров на ткани, даже на той, из которой мастерились детские игрушки – куколки. Вместе с родителями ребята обратились к словарям для получения расширенной информации о слове. Найденный материал был оформлен, представлен и обязательно обсужден.

Еще в нашей коллекции есть обрядовая кукла – Мартинички, которую мы делали 17 марта, в День встречи весны. Была проведена огромная подготовительная работа по группам. А занятие было своеобразным отчетом о ней. Рассматриваемым словом было слово «клич», т.к. одна из групп искала заклички весны и разучивала их с одноклассниками и гостями.

Куклу Одарок – на – подарок мы мастерили в 4-ом классе ко Дню семьи, а на семейном празднике дети дарили своих куколок со словами: «Спасибо маменьке и папеньке за то, что на ноги меня поставили». Дети подарили кусочки своих сердечек и души своим родителям, а родители слова любви и благодарности своим детям, …даже сквозь слезы. Помогающим понять смысл этой куклы и работы над ней было слово «дар».

Оно хорошо знакомо детям, и смысл его казалось бы ясен, но велико было их желание самим объяснить его смысл, подобрать слова того же корня, послушать, как они звучат, иными словами прикоснуться к его глубокому смыслу, заложенному предками.

Проанализировав к этому занятию народные сказки, ребята выяснили, то по подаренному кольцу и браслету родные узнают друг друга после длительной разлуки, а на подаренном ноже появляется кровь, когда даритель далеко от дома попадает в беду, значит, подарок (дар) незримой нитью связывал дарителя и того, кто этот подарок получил. Воспитательное значение корнеслова здесь в том, что нужно дорожить подарками пусть даже самыми малыми. За словом стоит не только информация о его происхождении, но и история отношений.

И, пожалуй, венцом нашего проекта стала кукла – Колокольчик. Ее мы выбрали неслучайно. Родина ее – Валдай – место, где берет начало великая русская река Волга, на берегах которой мы и живем. Сделана она была 23 мая 2012 года на уроке в рамках межрегионального семинара по КСМО, проводимом под руководством В.В. Семенцова. К этому времени дети уже многому научились, неплохо работали с различными источниками информации, отбирая нужную, грамотно ее представляли. Поэтому, на занятии были показаны все этапы работы со словом. Для работы было выбрано слово «колокол».

1 этап – выяснение прямого смысла слова посредством словарей. Ребята работали по группам с пятью толковыми словарями разных авторов (1 группа – 1 словарь). После представления найденной информации был подведен итог и выделены слова общие для всех словарных статей, описывающие колокол.

Металлический

Конус/колпак

Стержень/язык

2 этап – выяснение переносного смысла слова посредством работы с текстами. Ребятам были предложены тексты, прочитав которые, они должны были выяснить переносный смысл слов одного корня со словом «колокол»:

А вывод был сделан такой. Переносный смысл слова «колокол» напрямую связан со звуком, с голосом, со звучанием. Русский народ очень наблюдательный, был всегда внимателен к слову, метко выражал свои чувства, настроение посредством языка.

3 этап – выяснение этимологического (исторического) смысла слова.

Call (англ.) – звать, призывать.

- А колокол зачем нужен? (Звать, призывать, сообщать)

Дальше мы сравнивали звучание набатного колокола и колокольчиков ямщика, делились возникшими образами: большие колокола звучат тревожно, призывно; маленькие же звучат высоко, звонко, настраивают на что-то хорошее. Вот и наша кукла небольшая, призвана нести добрые вести, потому что она кукла добрых вестей.

А высший смысл заложен Богом, он открывается не всем, а может быть он в том, что после вот такой работы со словом и произойдет исцеление языковой личности и настигнет откровение? Вот такой работой над словом мы поднимаем глубокие слои ни интеллекта, ни мозга, а души и, может быть, даже духа.