САМОВАР

Когда появился первый самовар

История русского самовара уходит в далекое прошлое. По легенде самовар привез в Россию из Голландии Петр Первый. Но по документальным свидетельствам он появился спустя полвека после его смерти. Происхождению самовара мы обязаны чаю, который в конце 16 века появился в России. Его популярность быстро росла, к 19 веку на Руси чай считался самым популярным напитком.

Уже в 18 веке в Туле и на Урале появились самовары-кухни и сбитенники, в которых из меда, трав, воды и пряностей варили сбитень. Первое упоминание о самоваре встречается в описи имущества Онежского монастыря, датированной 1746 годом. Родиной самовара называют Тулу, но некоторые историки не исключают, что первые самовары начали делать на одном из уральских заводов: Иргинском, Троицком или Суксунском. В исторических документах, которые хранятся в Госархиве, описывается медный луженый самовар заводской работы, весом 16 фунтов. Согласно проведенным исследованиям доказано, что он был сделан иргинскими умельцами в 1738-1740 г.

В 19 веке был выпущен керосиновый самовар, на фабрике братьев Черниковых стали выпускать самовары с боковой трубой, это совершенствование ускорило процесс кипения, усилило движение воздуха. К 1812 году завод Петра Силина в Подмосковье считался самым крупным предприятием по производству самоваров. Ежегодно выпускалось 3000 штук. Но к 1820 году Тула стала лидировать в самоварном производстве. За тридцать лет там открылось 28 фабрик, ежегодно выпускающих 120 000 самоваров.

Возникновение самоваров породило модели разных форм. Были популярны яйцевидные самовары с петлеобразными ручками, некоторые модели напоминали древнегреческий сосуд, вазы с ножками в виде львиных лап, что выглядело очень торжественно. Изготавливали и дорожные модели со съемными ножками. Они были прямоугольной, многогранной, кубической формы. Их можно было брать с собой на пикник, в поход, в путешествие.

Производство первых самоваров

Процесс изготовления самоваров был очень сложен, он составлял 12 этапов. Весь процесс был разделен на определенные операции, каждый мастер выполнял свою работу. В производстве участвовали семь специалистов:

Наводильщик. Он сгибал и спаивал медный лист, выделывал из него соответствующую форму. За неделю он мог сделать 6-8 заготовок.

Лудильщик. В его работу входило вылуживание оловом внутренней части самовара. В день он мог сделать 60-100 штук.

Токарь. Он точил и полировал самовар с помощью специального станка, который вертел рабочий (вертельщик). В день получалось сделать до 12 штук.

Слесарь. Изготавливал комплектующие (краны, ручки, ножки).

Сборщик. Из отдельных частей он собирал самовар, припаивал ножки, краны. За неделю он собирал до 24 самоваров.

Чистильщик. Этот рабочий мог очистить до 10 самоваров в день.

Токарь по дереву. Занимался изготовлением деревянных шишечек к крышкам.

Детали делали по домам, только сборка и отделка проходила на фабриках. Порой в целой деревне изготавливали одну деталь для самовара, раз в неделю детали собирали и везли на лошадях на фабрику для сдачи.

Самовары продавались на ярмарках. Специальные самоварные ряды были организованы на знаменитых ярмарках: Нижегородской и Макарьевской. В начале июня туляки отправляли самовары в Нижний Новгород. На лошадях товар добирался до Алексина, затем по Оке их водный путь лежал до Нижнего Новгорода. Такая доставка была наиболее выгодной. Продавались самовары на вес, сделанные из красной меди стоили дороже, чем модели из латуни. Чтобы запросить большую цену, торговцы прибегали к хитростям: заливали в самовар свинец, вставляли чугунную решетку.

Самые необычные самовары в истории

Сейчас самовары того времени можно увидеть только в музеях. Были самовары, выполненные из меди, стали, латуни, мельхиора, реже из серебра. Для императора Александра Первого был изготовлен изысканный самовар, который теперь хранится в музее Московского Кремля. Он был украшен накладными элементами в виде львиных голов, колпачок-заглушка была в виде фигурки ангела, а кран имел голову хищной птицы.

Для детей императора Николая Второго в 1909 году в Туле изготовлено пять маленьких самоваров, объемом в один стакан. Каждый был своей формы: в форме вазы, в форме рюмки, в виде античного сосуда, в форме шара, греческой амфоры. Все они сохранены в музее, находятся в рабочем состоянии. В Оружейной палате можно полюбоваться на самовар, изготовленный из прозрачного кварца.

В 1922 году на одной из фабрик в Туле был изготовлен самый большой самовар. Он вмещал 250 литров воды и весил 100 кг. Его преподнесли председателю ВЦИК Калинину. Вода горячей сохранялась в нем два дня, хотя на подогрев нужно было потратить около 40 минут. Стоит отметить и самый маленький самовар в истории. Его размер 1 мм, он состоит из 12 деталей, изготовлен из золота.

На сегодняшний день самыми дорогими самоварами считаются самовары мастерских Фаберже. Для их производства использовалось серебро, золото. Применялись уникальные техники чеканки, литью.

Русская печь

История происхождения

В VIII—XIII веках на восточнославянских и финно-угорских территориях было распространено несколько типов печей. В Северной Руси преобладали печи-камени, сложенные из камней насухо без скрепляющего раствора. В Старой Ладоге основания каменных печей достигали 1,5 м в поперечнике. В Изборске известны также глиняные печи, возведённые на каменном основании — на каменной площадке размером около 1×1 м строился полый глиняный купол высотой около 1 м. Известны печи, сложенные из камня и глины. Они были наиболее распространены на Верхнем Дону, в Поочье и в Среднем Поднепровье. Основания таких печей достигали 1,5×2 м. В Верхнем и Среднем Поднепровье более широко были распространены глиняные печи. Размеры их доходили до 1,5 м в поперечнике и до 1,2 м в высоту.

В указанный период избы не имели устройств для вывода дыма, и он выходил в двери и в небольшие оконца в стенах (отопление «по-чёрному», курная изба). На рубеже XV и XVI веков появилось устройство для вывода дыма. Первоначально оно представляло собой деревянный короб. С появлением огнеупорного кирпича печи приобрели трубы, а сами они постепенно приобрели к началу XVIII века тот вид, который сейчас известен как «русская печь».

Конструктивные особенности

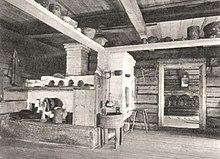

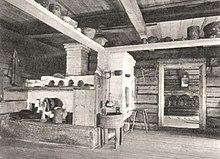

Русская печка, деревня Клычёво. Отсутствие фундамента под печкой - национальная особенность устройства избы у сицкарей.

Устье печи закрыто заслонкой

Устье печи закрыто заслонкой

В русской печи варочная камера расположена в глубине печи и имеет газовый порог— стенку между варочной камерой и устьем, благодаря которому продукты сгорания дольше задерживаются под сводом и сгорают более полно, и есть возможность использовать более простой по конструкции дымоход (чего, впрочем, недостаточно, и КПД обычной русской печи уступает большинству современных конструкций). Русская печь массивна и долго сохраняет тепло. В такой печи несколько (обычно две, хотя порой хватает и одной) заслонок для дыма. Основанием для русской печи служит небольшой деревянный сруб — опечек. В русской печи нередко имелись многочисленные полочки и ниши для хранения посуды и различной утвари. Иногда русскую печь совмещали с дровяной плитой, которая могла располагаться на шестке. Конструктивные особенности русских печей отличаются для разных регионов. Так, например, в Каргополье трубы русских печей располагаются в задней части лежанки. В Средней полосе трубы печей обычно находятся непосредственно над перетрубьем.

Выделяемые части русской печи

Русская печь в избе

Боров — перелом в трубе, располагался на чердаке на подрубе. Длиной, как правило около метра и более. Обеспечивает лучшее сохранение тепла. Вторая функция - мог оснащаться дверкой и по своей сути являться камерой для проведения копчения.

Горни́ло — собственно топка, топливник печи.

Перекры́ша — самый верхний слой кирпича, располагающийся над массивом или засыпкой; на перекрыше обычно устраивалась лежанка.

Печу́рки (горну́шки, гарну́шки) — неглубокие ниши в теле печи, служат для улучшения теплообмена, туда также помещается одежда, обувь, посуда, грибы и травы для сушки.

Под — нижний слой горнила (топливника) печи

Подпе́чье, подпе́чек — довольно большая полость под подом печи, внутри опечья, куда обычно укладывались дрова для следующей топки, ненужные предметы и там могли спать домашние животные.

Подшёсток — холодная печурка под шестком, чаще всего там хранилась часть посуды.

Поро́жек — верхняя часть устья до свода, придерживает дымовые газы под сводом для более полной отдачи тепла.

Свод — верхняя и наиболее ответственная часть горнила, укладывается из стесанного на конус кирпича по цилиндрической поверхности. Свод нередко раскаляется и поэтому подвержен выщерблению. Поверх свода укладывается массив, принимающий и запасающий тепло, из материала, обладающего высокой удельной теплоёмкостью. В худшем случае это песчаная засыпка, которая обязательно должна быть послойно залита глиняным раствором.

У́стье — отверстие между щёками, через которое горнило сообщается с комнатой и дымовой трубой; через устье закладывается топливо и помещается посуда.

Хайло́ — у печей с колпаком над шестком служит для выпуска дымовых газов в трубу.

Шесто́к — площадка перед устьем, на которую устанавливалась посуда, только что извлечённая из горнила или помещаемая туда; все действия с горячей заполненной посудой производились на шестке.

Щёки — передняя стенка горнила.

Использование

Чугунки из алюминия

Приготовление пищи. В печи варили, парили, жарили, пекли, грели и «томили». Жарили у устья (перед горящим топливом) жарко горящей печи, варили и парили непосредственно в горниле при растопленной или догорающей печи, подогревали на шестке, пекли и томили в горниле после топки.

Для приготовления выпечки и хлеба противни не использовали из-за их недоступности; они, возможно, могут способствовать подгоранию хлеба. Хлеб выпекали непосредственно на поду печи. Для этого тщательно очищали печь от углей и золы. В печи должен быть «изволочный жар» — температура наиболее оптимальная для начала выпекания; её определяют, бросая пригоршню муки на под — мука должна довольно быстро покоричневеть, но не обугливаться. Благодаря большой теплоёмкости русской печи температура в ней убывает постепенно в течение длительного времени, что благоприятствует получению хорошей выпечки и хлебов — сначала быстро образуется хрустящая корочка, а затем «доходит» внутренний слой.

Для приготовления пользовались чугунками, перемещаемыми ухватами (рогачами), и сковородами со сковородниками (цапельниками, чапельниками). Посуда по большей части изготавливалась из чугуна, однако применялись и глиняные сковороды и горшки; в XX веке распространились алюминиевые горшки и сковороды. В глиняных кувшинах особенно вкусным получалось жирное топлёное молоко с коричневой пенкой. При печи, кроме трёх ухватов и сковородника, были ещё две кочерги для перемешивания углей и выгребания золы.

Кроме того, в печи был дымоотвод для самовара; самовар, как правило, размещался на лицевой стороне печи.

Отопление. Обычно печь начинали топить с середины октября (с Покрова) и топили до апреля (до Благовещенья) или мая. Русская печь располагалась практически в центре комнаты и прогревала её равномерно. На печи устраивался лежак (лежанка) — наиболее тёплое место в доме. Рядом с печью традиционно строился голбец (голубец), в котором хранили домашнюю утварь, а верх его мог являться продолжением лежака. Размеры лежака были различны, наибольшие позволяли располагаться на печи до 5-6 человек, но обычно он был двухместным. Высота такого лежака чаще всего позволяла человеку сидеть. Зимой при регулярной топке на лежанке стабильно поддерживается температура +25…+27 °С. Печь белилась или украшалась изразцами.

Принадлежности

Ухваты (рогачи), чапельник, кочерга около печи

Так с помощью ухвата ставят в печь чугуны (Витебская область)

Ухват (рогач) необходим для установки в печь и изъятия оттуда чугунов, используемых вместо кастрюль. Чапельник(сковородник) служит для перемещения сковород без ручек (чапе́л), деревянная лопата (садник) — для перемещения хлеба и выпечки, кочерга — для перемещения, выгребания углей и дров в растопленной печи.

Чугуны — жаропрочная, как правило, чугунная, реже алюминиевая посуда. Сковороды — чаще всего использовались чапе́лы — сковороды без ручки, удерживаемые чапельниками. Другая посуда для приготовления пищи: горшки, кринки, утятницы, гусятницы, противни и т. п.

Ометалочкой (шесточной ометалочкой) обметали шесток от золы, а вьюшки от сажи; ометалочки вязали из лоскутьев или из гусиного крыла.

Печь в русской культуре

Печь являлась одним из элементов русских сказаний. Печка иногда наделяется человеческими чертами, способностью разговаривать: например, в сказке «Гуси-лебеди» девочка в поисках пропавшего брата находит печь, стоящую в чистом поле, и спрашивает у неё совета. Печь предлагает ей отведать пирожков, а впоследствии, на обратном пути, прячет девочку от погони.

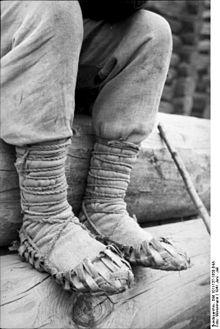

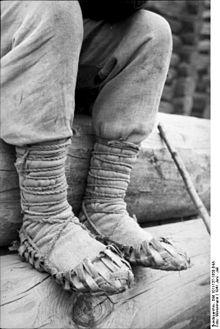

Лапти

Ла́пти, ед. ч. ла́поть — низкая обувь, распространённая на Руси в старину и бывшая в широком употреблении в сельской местности до 1930-х, сплетённая из древесного лыка (липовые, вязовые и другие), берёсты или пеньки. Для прочности подошву подплетали лозой, лыком, верёвкой или подшивали кожей. Лапоть привязывался к ноге оборами (шнурками, скрученными из того же лыка, из которого изготавливались и сами лапти).

Лапти отличались крайне низкой себестоимостью, ввиду обилия материала и простоты изготовления (мужчин с детства учили плести лапти и в дальнейшем сноровка позволяла изготавливать такую обувь буквально «между делом»), и недолговечностью.

Лапти, а под иным названием «лычаки», были также распространены y западнославянских, балтских, прибалтийско-финских и поволжских народов. Сходный вид обуви применяли и японцы (варадзи), и североамериканские индейцы, и даже австралийские аборигены.

Биркебейнеры, участники гражданских войн в Норвегии во 2-й половине XII — начале XIII вв., главным образом обедневшие крестьяне-бонды, часто носили обувь из бересты, откуда их прозвище (биркебейнеры — буквально «берёзовоногие», «лапотники»).

Использование

Трофейные эрзац-валенки. Зима 1942/1943.

Лапти носились с портянками (онучами). От лаптя вверх и вокруг голени, на манер древнегреческой сандалии, шёл лыковый шнурок, который внизу крепился за говенник лаптя и удерживал портянку от разматывания. Тем не менее при длительной ходьбе периодически приходилось переобуваться и перематывать сбившиеся портянки.

Плетение лаптей было на Руси зимним занятием крестьян, когда не было полевых работ. Заготовкой лыка занимались в определённое летнее время года, когда лыко обладало необходимыми прочностными характеристиками.

Новые, только что сплетённые лапти были сделаны по одной колодке и в паре не отличались левый от правого.

Мужчине пары лаптей хватало на неделю, не более. Отсюда поговорка: «В дорогу идти — пятеры лапти сплести!».

Академик Петербургской академии наук И. Лепёхин в конце XVIII века писал, что для изготовления одной пары лаптей требовалось два крупных и три-четыре мелких липовых ствола. В год крестьянин изнашивал от 50 до 60 пар лаптей. По расчётам историка Л. Милова, на семью в 4 человека иногда требовалось до 150 пар лаптей (на сумму около 1,5—2,5 руб.). Крестьяне шли на такие трудозатраты, так как необходимая денежная сумма на покупку кожаной обуви была слишком велика. Чтобы купить себе сапоги, крестьянин должен был продать четверть собранного хлеба, а для жены и детей — ещё две четверти.

История

Одно из первых упоминаний о лаптях встречается в «Повести временных лет» (XII век), при этом сами лапти гораздо древнее: инструменты для плетения (кочедыки) известны с каменного века. Описывая победу киевского князя Владимира Красного Святославича и его дяди Добрыни над волжскими булгарами, летописец приписывает Добрыне такие слова: «Съглядахъ колодникъ, и суть вси в сапозѣхъ. Симъ дани намъ не платити, поидевѣ искать лапотникъ» («Посмотрел пленных, а они все в сапогах. Эти нам дань платить не будут; пойдем с тобой искать лапотников».

Нижеприведённое описание основывается на статье из энциклопедии Брокгауза и Ефрона (нач. XX века) :

Лапти в XIX веке плели из лыка, с помощью железного крючка, называемого кадачем, и деревянной колодки. Иногда, как, например, в Полесье, лапти состояли только из одной подошвы, в большинстве же случаев им придавали форму башмака, и тогда оплетали лыком верх передней части колодки и приделывали задники. Свободные концы лык загибали снова внутрь и закрепляли, отчего края отверстия получали ровность и не натирали ноги. По краям отверстия приделывали из тех же лык ушки, чтобы при помощи просунутых в эти ушки ремней стягиванием последних можно было бы сузить отверстие и тем самым прикрепить лапоть к ноге. Лучшим материалом для лаптей считалось липовое лыко, сдираемое с молодых, не толще 1½ вершков, липок и отличающееся крепостью. В северных губерниях за неимением липы лыко драли с березы; такое лыко малопрочно, и лапти из него носятся не более недели. Лозовоелыко употреблялось только в Полесье. Длина липового лыка большей частью 3 аршина; на пару лаптей идет 32 лыка, а одна липка дает 3-4 лыка, так что на пару лаптей нужно 3-4 деревца. Так как большинство жителей северной и восточной России носило лапти, то и потребление березового и липового лыка и связанное с ним истребление молодого леса было очень велико. Точного учета производства лаптей не было; значительная часть этой обуви делалась непосредственно потребителями, большей частью старейшими членами семейств, к другой работе уже малоспособными. Иногда, впрочем, производство лаптей получало значительную концентрацию; так в конце XIX века, в селе Смирнове Ардатовского уезда Нижегородской губернии, этим делом занималось до 300 человек, причем каждый в зиму заготовлял до 400 пар лаптей. В селе Семеновском, близ Кинешмы, производили на 100 тыс. руб. лаптей, расходящихся по всей России. Из села Мыт Шуйского уезда (Владимирской губернии) отправлялось в Москву 500 тыс. пар лаптей.

Утюг

История утюга

Музей утюга. Переславль-Залесский

Утюг был изобретён очень давно. В IV веке до нашей эры в Древней Греции были изобретены способы плиссировки одежды из полотна с помощью горячего металлического прута, напоминавшего скалку. Для разглаживания одежды в древности использовались слегка обработанные нагретые булыжники. В XVIII—XIX веках утюги представляли собой металлические сооружения формы, близкой к современной. Утюги нагревались на газу или в печи.

В России до введения в обиход утюгов в эпоху Смуты поляками и литовцами одежда не гладилась. Рубахи и порты из натуральной льняной ткани после стирки и сушки требовалось хорошо размять для придания мягкости и ворсистости. Это осуществлялось оригинальным способом. Бельё наматывалось на скалку, после чего несколько раз тщательно прокатывалось «рубелем» — длинной деревянной плашкой с рёбрами на нижней поверхности и рукоятью на конце. Рубель с характерным стуком перекатывал скалку, рёбра его при этом разминали волокна ткани. Это приспособление называлось также «ребрак», «раскатка», «пральник» и тому подобное. Оно просуществовало в русских деревнях некоторых регионов до конца XX века.

Существовали также «гавки» — стеклянные шары, наполненные горячей водой металлические кружки. К середине XVIII века появился утюг с горящими углями внутри. Наиболее распространёнными были нагревательные утюги — они ставились в печь и разогревались. Значительно дороже были спиртовые утюги — в XIX веке за него давали небольшую отару овец. Утюг с электронагревом появился в конце XIX века.

Прялка

Самопрялка

Предполагается, что самопрялка появилась в Индии, откуда распространилась по миру. В Европе появилась в начале XIV века. «Самопрялка» состоит из доски с установленным на ней цилиндром с горизонтально закрепленным веретеном. Рукой поворачивается колесо и через ремень вращение передаётся веретену. Левой рукой подаются волокна к острому концу веретена, правой — прокручивается колесо. Когда нить увеличится на длину руки, её наматывают на стержень веретена и прядут дальше. Скорость прядения на самопрялке быстрее, чем на прялке-донце. На Руси самопрялки разделяли на русские (стояки) и чухонки (лежаки). У русских колесо располагалось перпендикулярно полу, у чухонок — под углом.

Когда к прялке добавили рогульку, в XV веке, прядение уже не надо было прерывать на намотку. Стержень веретена теперь стал служить осью, на которой закреплены катушка и рогулька. Два конца рогульки выступают за катушку. Исходная ровница проходит через глазок в кончике веретена, затем через крючок одного из концов рогульки и идет на катушку. Катушка и рогулька связаны с приводным колесом двумя отдельными ремнями, каждая своим, и благодаря разнице в диаметрах шкивов рогулька вращается быстрее катушки. Быстро вращающаяся рогулька скручивает ровницу в нитку, прежде чем последняя ляжет на катушку, вращающуюся с меньшей скоростью.

В XVI веке появилась педаль для вращения колеса. Палка-держатель кудели вставлялась в нижнюю перекладину прялки так, чтобы было удобно работать. Кудель закреплялась также в «донце» на верхней перекладине.

Около 1490 года Леонардо да Винчи изобрел многоверетенную машину со «стандартными» намоточными рогульками и ручным приводом.

Прялка и прядение в поговорках

У ленивой пряхи и про себя нет рубахи

Какова пряха, такова на ней и рубаха

Прялка не Бог, а рубаху даёт

Пряха не волк — в лес не убежит

Не напрядешь зимою, нечего будет ткать летом

Не ленись прясть, хорошо оденешься

Семь топоров вместе лежат, а две прялки врозь

Обычаи с прялкой

Прялка сопровождала девушку от рождения до замужества. У восточных славян пуповину новорождённой девочки перерезали на прялке или веретене; через прялку передавали новорожденную крестной матери; клали прялку в колыбель девочки. Личную, подписанную прялку не давали взаймы, иначе, как считалось, будет пожар или погибнут пчелы. На Русском Севере парень, написавший на прялке девушки своё имя, обязан был на ней жениться. Обычно жених дарил девушке новую, сделанную и украшенную своими руками прялку.

Прядение продолжалось весь осенне-зимний период, прерываясь лишь на рождественские праздники. В последний день масленицы женщины, празднуя окончание прядения, катались с ледяной горы на донцах прялок, при этом считалось, что чем дальше они проедут, тем длиннее уродится лён, а та, которая упадет с прялки, не доживет до осени. У чехов в конце масленицы прялку, украшенную лентами, возили на телеге по селу, а потом «продавали» в трактире. На Рождество или на все святки прялку и все прядильные инструменты выносили на чердак или в чулан, чтобы их духи не заплевали.

У сербов на Рождество при посещении скота хозяйка приносила с собой прялку и немного пряла, «чтобы скот не был голым». В Славонии первой посетительнице дома на Рождество давали прялку, чтобы она немного попряла ради урожая льна и вода кур. Такое же значение имело прядение молодой невесты после первой брачной ночи: она пряла на поданной ей свекровью прялке, «чтобы богатее жить».

Прядение также является функцией некоторых мифологических персонажей, а Прялка оказывается связанной с «тем светом». Дев судьбы — орисницпредставляют тремя женщинами с прялками, которые прядут или разматывают клубок с пряжей. По верованиям восточных славян, нечистая сила (кикимора, домовой, русалка, ночница и др.) прядёт тогда, когда прялка оставлена на ночь (или на праздник) с неоконченной куделью или без благословения. Иногда, оставляя прялку на ночь, произносили оберег: «Хозяюшко домовой, не трогай моей прялочки, пусть она тут лежит», а веретено убирали. Сама прялка могла восприниматься как атрибут нечистой силы или её заместитель. Девушки верили, что если не допрясть кудели накануне Рождества, то прялка придет за ними в церковь при венчании, если оставить прялку с куделью на ночь или на праздники, то прялка будет преследовать, пугать, танцевать рядом.

Когда появился первый самовар

Когда появился первый самовар

Устье печи закрыто заслонкой

Устье печи закрыто заслонкой