СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до 16.08.2025

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Лекции по навигации

Архив "лекции по навигации"

Просмотр содержимого документа

«2.3 ЭКНИС»

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ НАВИГАЦИОННО ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ (ЭКНИС).

СОДЕРЖАНИЕ

-

Преамбула

-

Международные стандарты и формат электронных картографических систем.

-

Картографическая информация, используемая в ЭКНИС

-

Основные определения

-

Основные требования резолюции А.817(19) к ЭКНИС

-

Требования к получению и поддержанию картографической информации на уровне современности.

-

Требования к отображению другой навигационной информации.

-

Требования к режимам работы дисплея и воспроизведению соседних районов.

-

Требования к обеспечению предварительной и исполнительной прокладки, документированию рейса.

-

Некартографические базы данных.

-

Реализация функции САРП.

-

Использование данных приемника НАВТЕКС.

-

Документирование рейса.

-

Требования к дублирующим средствам.

-

Требования к источникам питания.

-

Перечень документов

-

Значение некоторых терминов и сокращений, используемых в электронной картографии.

-

Требования IHO S-52 «Руководство по корректуре ENC»

-

Влияние несоответствия систем координат бумажных и электронных карт на точность нанесения корректуры.

-

Использование Интернета для корректуры.

-

Корректура дополнительных баз данных.

-

Перечень требований к судоводителям.

-

Информация о фирмах, обеспечивающих сервисную поддержку навигационно-гидрографической базы данных, и производителях картографических систем.

-

Международные и национальные требования к ЭКНИС

-

Некоторые рекомендации по практическому использованию ЭКНИС.

-

Используемая литература

1.ПРЕАМБУЛА.

«Каждый капитан, старший помощник капитана и помощник капитана, ответственный за навигационную ходовую вахту на судне, снабженной системой ECDIS(ЭКНИС), должен закончить полный курс использования указанной системы»

Модельный курс ИМО 1.27 «Эксплуатационное использование ECDIS».

В соответствии с Международным кодексом по управлению безопасной эксплуатацией флота и предотвращения загрязнения (МКУБ) судоходная компания несет ответственность в том числе за следующие функции:

«Установление процедур, обеспечивающих ,что новый персонал и персонал, переведенный на новые должности, имеющие отношение к безопасности и охране окружающей среды, был бы надлежащим образом ознакомлен со своими обязанностями. Должны быть идентифицированы, задокументированы и доведены до сведения инструкции, являющиеся существенно важными, до выхода в море».

Кроме того Компания должна:

«организовать процедуры для идентификации и обучения, которые могут потребоваться для обеспечения функционирования системы управления безопасностью(СУБ)».

Таким образом, очевидно, что на судовладельцев накладывается обязательство гарантировать, что судоводители, плавающие на судах с ЭКНИС, получат обучение , необходимое для безопасного использования этого оборудования. В частности, весь персонал , связанный с использованием указанных систем, должен быть знаком со следующим:

-

Практическое использование систем

-

Использование предупредительной сигнализации

-

Контроль и проверка точности системы

-

Знание преимуществ и ограничений системы

-

Обеспечение безопасной навигации в случае отказа системы.

Рекомендуется, чтобы все проверки системы выполнялись в начале каждой вахты и с регулярными интервалами в течение всей ее длительности для гарантии того, чтобы вахтенный помощник знал, что она правильно функционирует и что все соединенные датчики обеспечивают действительные данные.

Рабочие стандарты ИМО позволяют национальным администрациям по безопасности на море рассматривать систему ЭКНИС в качестве законного оборудования для карт, требуемого в соответствии с гл.V международной

конвенции СОЛАС-74(с поправками). Правило 19.2 требует(в пунктах 2.1.4 и 2.1.5) чтобы:

«2.1Все суда, независимо от размера, имели…..

.4 морские карты и морские публикации для планирования и воспроизведения пути(маршрута) судна в предполагаемом рейсе и для определения и контроля места на протяжении всего плавания. Электронная картографическая навигационная информационная система(ЭКНИС) может быть принята как отвечающая требованиям данного подпункта, в отношении наличия карт;

.5 резервное оборудование, отвечающее функциональным требованиям пункта.4, если соответствующая функция частично или полностью выполняется электронными средствами»

Необходимо также помнить, что даже с системой ЭКНИС полностью утвержденного типа соответствующее разрешение действительно только в тех областях моря, для которых в этой системе установлены официальные данные карты(ЭНК), откорректированные на дату использования. Во всех остальных случаях на борту должны иметься откорректированные бумажные карты в соответствии с указаниями СОЛАС-74.

ИМО также приняла добавления к рабочим стандартам для системы ЭКНИС с целью включения использования дисплейных систем растровых карт(РКДС).

Эти добавления позволяют оборудованию системы ЭКНИС работать в двух режимах:

-

Режим ЭКНИС с использованием данных ЭНК

-

Режим РКДС, когда эти данные не доступны.

Однако режим РКДС не обеспечивает всех функций системы ЭКНИС и может использоваться только совместно с «соответствующим» комплектом откорректированных бумажных карт.

Задача определения состава «соответствующего комплекта» оставлена национальным администрациям.

Многие судоводители работают с системой электронных карт(ЭКС), без системы ЭКНИС. Важно, чтобы они имели полную ясность относительно правовых аспектов использования такого оборудования.

К пункту 2.15-соответствующий комплект навигационных карт может использоваться в качестве дублирующего средства для ЭКНИС.Иные средства дублирования ЭКНИС допускаются(Дополнение 6 Резолюция А.816(19)

2.МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ФОРМАТ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Начиная с 1985 года на рынке программных продуктов для судоводителей стали появляться первые программы, представляющие навигационные бумажные карты в виде компьютерных графических файлов. Эти графические файлы, получившие в последствии название «электронных навигационных карт (ЭНК)», представляли собой стандартизированные по содержанию, структуре и формату базы данных, включающих в себя всю картографическую информацию, необходимую для безопасного мореплавания и дополнительную информацию ,относящуюся к навигации.

Формат- это спецификация последовательности представления элементов информации(чисел, теста) на носителе.

В первые годы производства электронных карт навигационных карт каждая фирма выполняла эти карты по собственной технологии и в собственных форматах.(как самих карт, так и графических файлов, представляющих карты). Уже в то время, наметились две, тогда существенно различные, технологии цифровых данных для электронных карт.

Одна из них основывалась на растровом методе считывания информации, который уже долгие годы использовался в телевидении для построения изображения. Этот метод используется также для считывания изображений в компьютерных устройствах ввода графической информации-сканерах. Суть метода сводится к считыванию бумажной карты сканером, распознанию и коррекции объектов и надписей на картах, а затем, к выпуску соответствующего файла информации. Электронные навигационные карты, изготовленные таким методом, стали называться «растровыми электронными навигационными картами»(РЭНК, RENC-Raster Elektronic Navigation Chart).

Растровая карта –это цифровая фотография исходной бумажной навигационной карты.

Одновременно с растровой стала развиваться и другая технология «оцифровки» бумажных карт, основанная на использовании принципа действия диджитайзера. В этом методе каждому объекту, считываемому с карты, соответствует свой вектор, связывающий его с базовой точкой карты. Векторный формат графических данных боле сложный, однако, он позволяет производить любые преобразования данных при сохранении исходной точности и разрешающей способности. Производимые таким образом электронные карты стали называться векторными(ВЭК).

С созданием электронных карт стали разрабатываться программы, позволяющие получать их изображения на экране дисплея, наносить на это изображение координаты любого судна, прокладывать маршруты следования, а также наносить другую информацию. Такие программы получили название Chart Plotter- графопостроители электронных карт.

Вместе с тем, с графопостроителями электронных карт стали развиваться так называемые электронные картографические системы(ЭКС, ECS-Elektronic Chart System).

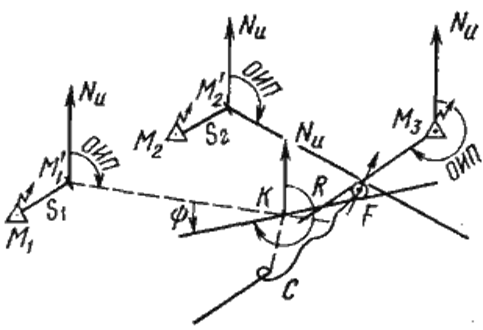

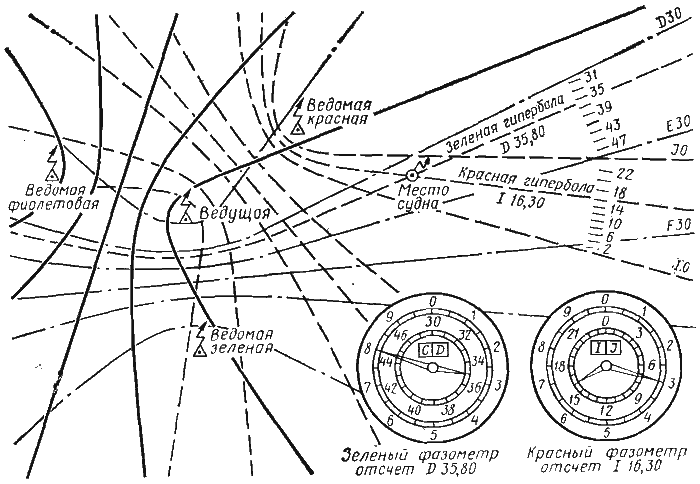

Электронная картографическая система ,кроме, собственно компьютера и программного обеспечения, включает в себя оборудование, позволяющее подключать к системе приемоиндикаторы гиперболических и спутниковых РНС, а также другие приборы, используемые на судне для навигации- радиолокационную станцию, эхолот , лаг, магнитный и гироскопический компасы, АИС и др.

В такой системе автоматически ведется счисление пути судна с нанесением траектории движения на электронную карту, уточняется путевой угол и скорость судна, определяются координаты судна с максимально возможной точностью, рассчитываются отклонения от заданной линии пути, время прибытия в конечную точку, расстояние, курс, время до точки поворота, выполняется контроль безопасности движения путем анализа картографической и навигационно-гидрографической обстановки, при необходимости подаются световые и звуковые сигналы об опасности, либо о других, требующих внимания судоводителя ситуациях, выполняется и ряд других функций.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

-

Обеспечивают непрерывный и объективный контроль за местоположением и движением судна и наблюдаемых целей.

-

Позволяют автоматизировать измерения и обработку элементов движения целей.

-

Представляют судоводителю наглядную и надежную информацию для принятия немедленного действия.

-

На ходовой вахте судоводитель освобождается от выполнения многих рутинных операций, что исключает возможность совершения им ошибок.

-

Позволяют повысить безопасность плавания и обосновано принимать решения по управлению судном.

-

Для рыбопромыслового флота позволяют судоводительскому составу при минимальной потере времени выходить на более концентрированные скопления объекта и производить прицельное траление.

В первые годы развития электронной картографии вполне обоснованно возник вопрос о стандартизации как объема информации отображаемой на картах, так и их форматах.

В 1990 году появился стандарт IHO(International Hydrographic Organization) международной гидрографической организации (МГО), определяющий содержание и требования к формату карт и картографических дисплеев и их возможностей. Это стандарт назывался S-52(первая редакция).

В 1990 году был определен стандарт на формат DX-90 цифровых картографических данных, принятый совместно ИМО и МГО. В этом же году была принята 3-я редакция стандарта S-52(«Стандарт передачи МГО цифровых гидрографических данных»), уточняющая векторный формат электронных карт DX-90. Этой редакцией было поставлено условие перевода карт, выполненных по внутренним форматам фирм производителей, в единый формат DX-90 или соответствие этому формату.

До 1995 года ИМО выдвигала жесткое требование, предусматривающее при пользовании электронными картами обязательную прокладку на бумажной навигационной карте. -следовательно ни плоттеры электронных карт, ни электронные картографические системы ЭКС не признавались заменителями официальных бумажных карт, производимых гидрографическими обществами. Считалось, что ЭНК и ЭКС являются средствами облегчающими работу судоводителей, повышающих безопасность мореплавания, обеспечивающих экономию топлива и эксплуатационных расходов, но не освобождающих судоводителя от использования официально принятых бумажных карт.

В 1995 году стал разрабатываться новый класс электронных картографических систем- электронные картографические навигационно-информационные системы(ЭКНИС), Electronic Chart Display and Information System(ECDIS).Стандарт, определяющий характеристики и форму представления информации в таких системах, получил название EPS-IMO Performance Standart for ECDIS(Резолюция ИМО А817(19) от 23 ноября 1995 года).

Учитывая, что приведенные на уровень современности карты и другие морские публикации, могут быть предоставлены и отображены в электронном виде системой ECDIS(ЭКНИС), комитет по безопасности на море ИМО, 4 декабря 2006 года принял Пересмотренные эксплуатационные требования к ECDIS(Резолюция MSC.232(82)).

КБМ ИМО рекомендовал правительствам обеспечить, чтобы, начиная с 1 января 2009 года, на суда устанавливались ECDIS, отвечающие этим требованиям.

ECDIS, установленные в период с 01.01.1996 года по 01.1.009 года , должны отвечать требованиям резолюции А.817(19) от 23.11.1995 года.

3.КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ,ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ЭКНИС

В основу использования ЭК в судовождении положены следующие принципы:

-

точность и полнота ЭК должна быть не ниже бумажных навигационных карт.

-

картографическая база данных (КБД) и корректуры к ней должны быть выполнены в официально принятых МГО стандартных ворматах.

-

КБД и ЭК приобретают силу только после их утверждения гидрографическими службами, которые должны нести полную ответственность за их содержание.

-

Исходная КБД в судовых системах автоматизации должна храниться в неизменяемом виде.

-

КБД и система управления ей являются программными продуктами, поэтому размножение, регистрация и распространение их должны

-

соответствовать принятым в большинстве стран мира правилам распространения программного обеспечения.

Для унификации использования данных электронных карт при выполнении с ними различных работ международными требованиями предусматривается представление их на носителях информации в специальных форматах, принятых МГО.

Официальным форматом для представления картографической информации является формат DX-90. Он предназначен для обмена данных между гидрографическими службами стран-членов МГО и для передачи данных изготовителями ЭКНИС.

Формат DX-90 обладает большими возможностями. Он совместим с другими средствами обмена данными и не ориентирован на определенную нарезку карт, позволяет поддерживать несколько уровней обмена цифровыми данными, представлять место объекта в географической или прямоугольной системах координат с различными единицами и мерами точности, строить карты в различных проекциях, хранить описательную информацию для наборов данных, добавлять новые записи.

Сертифицированная ЭКНИС работает со множеством видов электронных карт:

-

Векторными картами, выпущенными гидрографическими обществами в соответствии с международным стандартом S-57-электронными навигационными картами.

-

Официальными растровыми электронными навигационными картами.

-

Электронными картами , частично не соответствующими стандарту S-57 (упрощенные ЭК)

Использование векторных электронных карт в ЭКНИС позволяет:

-

повысить навигационную безопасность за счет наглядного представления процесса судовождения в районе плавания.

-

представления информации от различных средств навигации, включая наложение радиолокационного отображения на ЭК.

-

поиск и представление судоводителю сведений о картографических и навигационно-гидрографических объектах в районе плавания и об особенностях в нем судовождения.

Важным достоинством векторных ЭК является:

-

возможность избирательного вывода или выделения отдельных видов данных навигационного ограждения, маяков, затонувших судов,изобат.

-

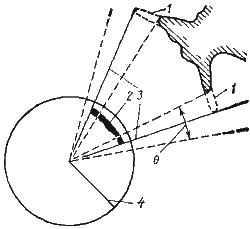

возможность использования кроме режима истинного движения режима относительного движения, когда судно находится в центре экрана, а карта «плывет» относительно него.

Преимущества векторных ЭК перед бумажными:

-

отображать любую карту в удобном для пользователя масштабе.

-

вырезать и увеличивать на весь экран любой фрагмент карты.

-

просматривать все районы текущей и любой другой карты.

-

использовать ориентации карты «по меридиану» и по «курсу».

-

получать информацию по любому навигационному средству, отображенному на карте.

-

отключать или отображать любые группы объектов.

-

использовать необходимый набор инструментов для планирования рейса и предварительной прокладки.

-

предусматривать необходимый контроль безопасности при движении судна и при предварительной прокладке путем автоматического отображения координат, курса ,скорости, установок безопасности и времени.

-

получать сигналы аварийно-предупредительной сигнализации и предупреждений.

-

автоматически получать при движении судна текущие значения пеленга и дистанции на любую выбранную точку.

-

использовать режимы истинного и относительного движений.

-

использовать базы данных ЭКНИС для получения навигационной и гидрометеорологической информации.

-

снимать графические копии с экрана монитора и распечатку маршрута.

-

при подсоединении ЭКНИС к РЛС/САРП:

-выявлять векторы скоростей целей.

-выявлять пути целей

-записывать в память пути целей.

-проигрывать выбранный маневр

-корректировать координаты судна, используя привязку, взятую с РЛС/САРП

При подсоединении АИС появляется возможность интерпретировать получаемые данные.

Использование растровых электронных карт(РЭНК) в ЭКНИС.

На растровой ЭК в ЭКНИС производится большинство из операций, выполняемых на ЭНК, но не все. Принципиально невозможно на этих картах автоматически выполнять ряд операций: подъем карт, нанесение безопасной изобаты, селекцию объектов для отображений, вызов дополнительных характеристик объектов и производство анализа картографической и навигационно-гидрографической обстановки по пути следования для контроля безопасности плавания. Поэтому системы с РЭНК не полностью удовлетворяют требованиям СОЛАС-74/95. За исключением корректуры, картографические операции на РЭНК не производятся. В связи с этим, системы с растровыми ЭНК рассматриваются ИМО как промежуточные, способные восполнить потребность судоводителей в

ЭНК до тех пор, пока работы по созданию ЭНК и снабжение ими судов не будут полностью завершены.

Использование электронных карт частично не соответствующих стандарту S-57(Упрощенные ЭК) в ЭКНИС:

Продиктовано необходимостью покрытия векторными картами всего Мирового океана, их относительной дешевизной и заинтересованностью производителей ЭКНИС. Такие ЭК могут использоваться в упрощенных модификациях ЭКНИС(ЭКС), не обладающих широкими возможностями средств хранения и отображения информации, имеющейся аппаратурой. Схематическое изображение на экране дисплея местности в определенной проекции, не эквивалентное бумажной навигационной карте и не удовлетворяющее требованиям безопасности мореплавания, обычно называется упрощенной(стилизованной) электронной картой.

Отображение ЭК на экране дисплея ЭКНИС.

Электронные карты могут отображаться как в масштабе, которому соответствуют ее данные в КБД, так и в других масштабах. По масштабам электронные карты делятся по следующим категориям:

-

World(карты мира) -1:2500001 и мельче.

-

General(генеральные карты) -1:300001-1:2500000.

-

Coastal(прибрежные карты) -1:80001-1:300000.

-

Approach(подходные) -1:40001-1:80000.

-

Harbor(гавани) -1:10001-40000.

-

Plan(планы) -1:10000 и крупнее.

4.ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

В резолюции А.817, принятой на 19 –ой Ассамблее ИМО 23 ноября 1995 г. «Эксплуатационные требования к электронным картографическим навигационным информационным системам(ECDIS)» установлены следующие основные определения:

-

Электронная картографическая навигационная система ЭКНИС (ECDIS)-навигационная информационная система, которая , с соответствующими дублирующими устройствами, может рассматриваться в качестве средства, отвечающего требованию в отношении откорректированной навигационной карты по правилам главы V Конвенции СОЛАС-74 с поправками. Указанная цель достигается путем объединения информации, поступающей от системной электронной навигационной карты СЭНК(SENC) c данными о месте судна, получаемыми с помощью датчиков навигационной информации, что позволяет мореплавателю выполнять предварительную и исполнительную прокладки. В случае необходимости на дисплее может отображаться и дополнительная информация, относящаяся к вопросам судовождения.

-

Электронная навигационная карта ЭНК(ENC)-база данных, стандартизованная по содержанию, структуре и формату, созданная для использования в ЭКНИС по полномочиям, полученным от государственной гидрографической службы. ЭНК должна включать в себя всю картографическую информацию, необходимую для обеспечения навигационной безопасности плавания и ,кроме того, в ЭНК могут включаться дополнительные сведения, которые обычно не показываются на морских картах, а содержаться в лоциях и других пособиях для плавания и которые рассматриваются необходимыми для безопасности мореплавания.

-

Системная электронная навигационная карта СЭНК(SENC)-база данных, полученная трансформированием ЭНК в системе ЭКНИС с целью удобства ее использования и учета корректуры, а также других сведений, добавленных мореплавателем. Именно эта база данных используется в ЭКНИС для формирования на экране изображения карты, необходимого для решения навигационных задач. Указанное изображение является эквивалентом откорректированной навигационной карты. СЭНК может включать в себя информацию, поступившую от других источников.

-

Стандартная нагрузка дисплея -информация СЭНК, отображаемая при первом вызове карты на экран ЭКНИС. По желанию мореплавателя объем информации, используемой для выполнения предварительной и исполнительной прокладок, может быть изменен.(увеличен или уменьшен)

-

Базовая нагрузка дисплея- объем данных СЭНК, который ни при каких обстоятельствах не может быть уменьшен.Эта информация отображается на экране постоянно в любых районах плавания. Не следует считать ,что такой объем данных вполне достаточен для обеспечения навигационной безопасности плавания.

Дополнительная информация по определению терминов , используемых в ЭКНИС, может быть получена по изданию МГО S-52(Приложение3.Словарь терминов, относящихся к ECDIS)

Требования к ECDIS:

-

Должна осуществлять отображение всей картографической информации, необходимой для обеспечения навигационной безопасности и эффективности плавания. Указанные данные должны подготавливаться и распространяться от имени гидрографической службы, уполномоченной на то соответствующим правительством.

-

Должна обеспечивать возможность выполнения простой и надежной корректуры электронных навигационных карт.

-

Должна позволять выполнение всех действий, необходимых для производства предварительной и исполнительной прокладок. Указанные действия должны быть простыми и не требовать

-

значительных затрат времени. Место судна на экране ЭКНИС должно отображаться непрерывно.

-

Должна обеспечивать , по крайней мере ,такую надежность и доступность представления информации, которая обеспечивается при использовании традиционных карт, издаваемых полномочными государственными гидрографическими службами.

-

Должна обеспечивать подачу аварийной сигнализации или индикацию в отношении представляемой информации или неисправностей оборудования.

СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ ПОДАЮТСЯ В СЛУЧАЯХ:

-

Отклонения от маршрута

-

Пересечения опасной изобаты

-

Подхода к заданной точки

-

Уклонения от линии пути больше заданного

-

Отличия геодезического датума

СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ ИЛИ ИНДИКАЦИЯ:

-

Выхода ЭКНИС из строя

-

Необходимости использовать самый крупный масштаб

-

Входа в районы с особыми условиями плавания

ИНДИКАЦИЯ ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ УКАЗАНИЕ НА ТО,ЧТО:

-

ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА НАЛИЧИЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ

-

Система определения места вышла из строя

-

Путь проходит через опасные глубины или через отмеченный район

-

Информация отображается в масштабе большем, чем в используемой ENC

-

Место, в котором находится судно, перекрывается ЭНК более крупного масштаба, чем имеет карта, которая отображается в данный момент на дисплее

-

Есть различия в координатных системах отображаемой информации

5.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ А.817(19) К ЭКНИС.

Требования к отображению информации СЭНК

ЭКНИС должна иметь возможность отображения всей информации, содержащейся в СЭНК. Информация СЭНК, предназначенная для выполнения предварительной и исполнительной прокладок ,подразделяется на три категории

-

Базовая нагрузка дисплея

-

стандартная нагрузка дисплея

-

прочая информация

1.Базовая нагрузка дисплея. В этом режиме на экране должна воспроизводится следующая информация:

-

береговая черта (при полной воде)

выбранная мореплавателем опасная изобата

-

отдельно лежащие подводные опасности с глубинами меньшими, чем опасная изобата, и находящиеся внутри площади безопасных глубин, ограниченной опасной изобатой.

-

Отдельно лежащие надводные опасности, находящиеся внутри площади безопасных глубин, ограниченной опасной изобатой. К таким объектам относятся мосты, воздушные линии связи и электропередачи и т.п., а также знаки и буи, используемые или нет как средства навигационного оборудования.

-

Системы установленных путей

-

Масштабы- линейный и числовой, ориентация и режим работы дисплея

-

Единицы измерения высот и глубин

2.Стандартная нагрузка дисплея. В этом режиме ECDIS работает при первом вызове карты на экран. В состав нагрузки входит следующая информация:

-

Базовая нагрузка дисплея

-

Линия осушки

-

Береговые и плавучие средства навигационного оборудования

-

Границы фарватеров, каналов и т.п.

-

Визуальные и радиолокационные приметные объекты

-

Районы, запретные для плавания, и районы ограниченного плавания

-

Границы масштаба карты

-

Указание на предупреждения, помещенные на карте

3.Прочая информация. Эта информация отображается по запросу ,и в ее состав могут входить следующие данные, например:

-

Отдельные глубины

-

Положение подводных кабелей и трубопроводов

-

Маршруты паромов

-

Характеристики всех отдельно лежащих опасностей

-

Характеристики средств навигационного оборудования

-

Содержание предупреждений мореплавателям

-

Дата издания ENC

-

Исходные геодезические даты

-

Магнитное склонение

-

Картографическая сетка

-

Название объектов

6.ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧЕНИЮ И ПОДДЕРЖАНИЮ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА УРОВНЕ СОВРЕМЕННОСТИ.Получение и поддержание картографической информации на уровне современности должно соответствовать Дополнению 1 к Публикации МГО S-52, а именно:

-

Используемая в ЭКНИС картографическая информация должна быть последнего издания, подготовленная уполномоченной на то государственной гидрографической службой и удовлетворяющая стандартам МГО.

-

Содержание СЭНК должно быть адекватно откорректированным навигационным картам на район предстоящего плавания, требуемым правилом V/27Конвенции СОЛАС-74 «Морские навигационные карты и морские навигационные пособия, такие как лоции, огни и знаки, извещения мореплавателям, таблицы приливов и все другие морские навигационные пособия для предстоящего рейса, должны быть в достаточном количестве и должны быть приведены на уровень современности»

-

Должна быть гарантирована невозможность изменения содержания ЭНК

-

Корректурные материалы не должны размещаться отдельно от данных ЭНК

-

ЭКНИС должна обеспечивать прием официальных корректурных материалов к данным ЭНК в форме, соответствующей стандартам МГО. Указанные материалы должны автоматически вводится в СЭНК. Независимо от способа получения, процедура ввода корректуры не должна оказывать влияния на выведенное на экран изображение используемой карты.

-

ЭКНИС также должна обеспечивать возможность ручной корректуры ЭНК с простейшей процедурой проверки материалов перед их окончательным вводом. Знаки ручной корректуры должны отличаться от информации ЭНК и официально выполненной корректуры и не должны влиять на изображение на дисплее.

-

В ЭКНИС должна обеспечиваться запись корректурной информации, а также времени ввода этих данных в СЭНК.

-

ЭКНИС должна позволять мореплавателю вызов на дисплей текста корректурного материала с тем, чтобы он мог удостовериться в правильности внесения исправлений и убедиться в том, что корректура введена в СЭНК.

7.ТРЕБОВАНИЯ К ОТОБРАЖЕНИЮ ДРУГОЙ НАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ.

На изображение карты, показанной на экране ЭКНИС, может быть наложено радиолокационное изображение и выведена другая навигационная информация. Однако, эти данные не должны искажать информацию СЭНК, быть четко от нее отличимым.

-

Информация ЭКНИС и дополнительная информация должны отображаться в общей координатной системе. В противном случае должна быть предусмотрена соответствующая индикация.

-

Налагаемая радиолокационная информация может включать в себя радиолокационное изображение и данные САРП.

-

Радиолокационное изображение и изображение карты должны иметь одинаковый масштаб и ориентацию.

-

Радиолокационное изображение и место , полученное от средств определения координат, должны автоматически совмещаться посредством ввода поправок на положение антенн(РЛС и соответствующего приемоиндикатора) с места управления судном.

-

Должна быть предусмотрена возможность ручного согласования радиолокационного изображения с изображением СЭНК и возможность удаления с экрана радиолокационного изображения с помощью действия одного оператора.

8.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМАМ РАБОТЫ ДИСПЛЕЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЮ СОСЕДНИХ РАЙОНОВ.

-

Должна быть обеспечена возможность ориентации изображения карты «по меридиану». Кроме того , разрешается и другая ориентация изображения.

-

ЭКНИС должна работать в режиме «истинного движения». Кроме того ,разрешаются и другие режимы.

-

Если работа осуществляется в режиме «истинного движения», то переход на отображение следующей экранной области и подготовка этого изображения должны выполняться автоматически при подходе отметки судна к границе экрана на расстояние, заданное мореплавателем.

-

Должна быть обеспечена возможность ручного изменения района, охватываемого картой, и места судна по отношению к кромке экрана.

9.ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ, ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ РЕЙСА.

Должна быть обеспечена возможность выполнения предварительной и исполнительной прокладок. Эти операции должны выполняться просто и надежно.

Для выработки сигналов тревоги и индикации о пересечении судном опасной изобаты или границы района, запретного для плавания ,а также районов с особыми условиями плавания должна использоваться картографическая информация наиболее крупного масштаба из всех данных, имеющихся в СЭНК для данного района плавания.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА. Должна быть обеспечена возможность выполнения предварительной прокладки, включая графику прямолинейных и криволинейных участков маршрута.

Должна быть обеспечена возможность внесения изменений в предварительную прокладку, например:

-

добавление путевых точек

-

исключение путевых точек

-

изменение положения путевой точки

-

изменения порядка путевых точек.

Должна быть обеспечена возможность выполнения предварительной прокладки по измененному масштабу в дополнение к основному.Выбранный маршрут должен четко выделяться от всех других. Должна быть обеспечена возможность выбора предельно допустимого значения величины отклонения от заданного маршрута.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА. При ведении исполнительной прокладки выбранный маршрут перехода и место судна должны отображаться на дисплее, если экранная область перекрывает район плавания.

При ведении исполнительной прокладки должна быть обеспечена возможность отображения на экране(для просмотра районов, лежащих впереди по курсу, уточнения предварительной прокладки) районов, не охватывающих места судна. Если указанные операции производятся на том же экране, на котором выполняется исполнительная прокладка, то эти действия не должны прерывать процессов выработки текущих координат места, а также сигналов тревоги и индикации. Должна быть предусмотрена возможность немедленного возврата к отображению района, в котором находится судно, что должно выполняться с помощью одного действия оператора.

Должна быть обеспечена подача сигнала тревоги, если судно через промежуток времени, заданный мореплавателем, пересечет опасную изобату.

Должна быть обеспечена подача сигнала тревоги или индикации, если судно через промежуток времени, заданный мореплавателем, пересечет границу района, запретного для плавания, или границу зоны, в которой установлены особые условия плавания.

Должна быть обеспечена подача сигнала тревоги, если отклонение судна от линии заданного пути превысит предел, заданный мореплавателем.

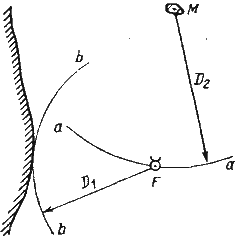

Место судно должно отображаться по данным непрерывных обсерваций по системе, точность которой обеспечивает навигационную безопасность плавания. Если возможно, должна быть предусмотрена возможность получения указанной информации от другой независимой системы. В ЭКНИС должна быть предусмотрена возможность выявления расхождения в местоопределении по обеим системам.

В ЭКНИС должна быть обеспечена индикация в случае отказа средства определения места. В ЭКНИС также должно быть обеспечено повторение, но только как индикация, сигналов тревоги или индикации, переданных в ЭКНИС системой местоопределения.

Должна быть обеспечена подача сигнала тревоги при подходе судна, по времени или расстоянию, к точке, заданной мореплавателем.

В системе определения места и СЭНК должны использоваться одни и те же исходные геодезические датумы. При не соблюдении этого условия должен подаваться сигнал тревоги.

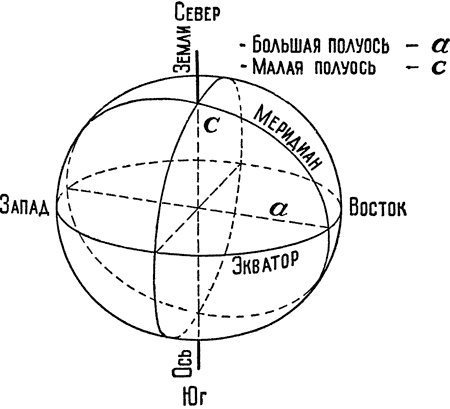

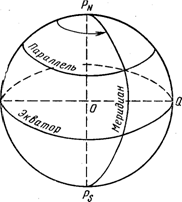

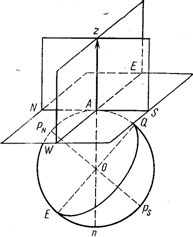

ПРИМЕЧАНИЕ: «перед тем ,как какой-либо эллипсоид мог бы быть использован для определения координат места, необходимо определить его взаимосвязь с геоидом. Эта взаимосвязь определяется величиной ,известной как датум. Идеальным геодезическим датумом для всемирной референцной системы является геоцентрический, который ориентирован через два полюса и гринвический меридиан. Исходя из этого рассматривают две группы датумов:

-

местные датумы, которые базируются на удобстве и лучшей пригодности к определенному району.

-

Спутниковые датумы, которые используются при глобальных расчетах

В 1989 году для глобальной системы позиционирования(GPS) был принят референцный датум мировых геодезических исследований WGS-84.

WGS-84.- это система глобального датума, базирующаяся на многих точках, определенных с большой точностью.

С появлением глобальных спутниковых навигационных систем стало необходимым и возможным создание единого земного эллипсоида, такой эллипсоид был создан с помощью спутниковой геодезии.

В настоящее время в РФ используются «Всемирная геодезическая система- WGS-84.» и Российская система «Параметры Земли-ПЗ-90».

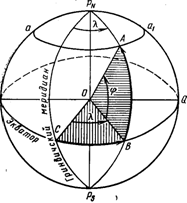

Для того ,чтобы перевести координаты места из одного датума в координаты другого датума, необходимо определить соотношение между некоторым количеством известных пунктов, которые являются общими для этих датумов.

WGS-84. является референцным датумом для GPS, и эьо может быть источником значительной ошибки для судоводителей, которые хотят нанести место, полученное с помощью GPS на карту, для которой WGS-84 не является референцным датумом.

Большинство морских карт содержит указание на источник данных в виде диаграммы или пояснительных примечаний, которые дают информацию об оригинале карты, масштабе, и границах гидрографических исследований, используемых для создания данной карты.

Некоторые карты могут иметь примечание: «позиция(координаты) определены с помощью спутниковых систем». Это означает, что если для определения используется GPS, координаты, полученные от GPS, должны быть исправлены( на величину указанную в примечании) перед тем, как они используются на этой карте.

Должна быть предусмотрена возможность одновременного воспроизведения на дисплее выбранного и запасного маршрутов перехода.Выбранный маршрут должен четко отличаться от других маршрутов. В ходе плавания мореплаватель должен иметь возможность внесения изменений в выбранный маршрут или замены его на запасный.

Должна быть обеспечена возможность воспроизведения на дисплее:

-

временных отметок по линии пути, устанавливаемых вручную или автоматически с интервалами от 1 до 120 минут

-

соответствующего числа точек, подвижных линий пеленгов, подвижных и фиксированных отметок дистанций, а также других символов, применяемых в судовождении, таких, как следующие не картографические элементы и параметры:

-

собственное судно

-

пройденный путь с отметками времени по главному маршруту

-

пройденный путь с отметками времени по запасному маршруту

-

вектор путевой скорости(по отношению к грунту)

-

подвижной маркер дальности и/или электронный визир

-

курсор

-

событие

-

счислимое место с отметкой времени

-

ожидаемое место с отметкой времени

-

обсервованное место с отметкой времени

-

линия положения с отметкой времени

-

смещенная линия положения с отметкой времени

-

предвычисленный вектор скорости приливо-отливного или постоянного течения с указание(в прямоугольнике) значения скорости и времени действия.

-

Фактический вектор скорости приливо-отливного или постоянного течения с указанием (в прямоугольнике) значения скорости и времени действия

-

Опасность, на которую необходимо обратить особое внимание

-

Безопасная линия(линия проходящая «чисто» по отношению к навигационным опасностям)

-

Планируемая линия пути в точку пришествия(скорость показывается в прямоугольнике)

-

Путевая точка

-

Расстояние по линии планируемого пути

-

Путевая точка с отметками планируемых даты и времени прибытия

-

Дуга окружности визуальной дальности видимости(появления, исчезновения) огней навигационных ориентиров.

-

Место и время подачи команды на руль

Должна быть предусмотрена возможность ввода в систему координат любой точки и отображение этой точки на дисплее по запросу. По запросу также должна быть обеспечена возможность выбора и снятия координат любого объекта, символа или точки, воспроизведенной на дисплее.

Должна быть предусмотрена возможность установки места своего судна на экране вручную.

10.НЕКАРТОГРАФИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

В ЭКНИС возможно включение некартографических баз данных, наличие которых существенно экономит время судоводителей на поиск необходимых сведений в руководствах и пособиях для плавания. Среди них можно назвать следующие базы данных:

-

Огни и знаки

-

Порты захода, по каждому из которых возможно более 50 полей записи.

-

Приливо-отливные течения.

-

Эфемериды Солнца и Луны.

-

Сезонные поверхностные течения.

-

Климатические явления и др.

Наличие вышеперечисленных данных в ЭКНИС позволяет не только визуально отобразить информацию на экране дисплея, но и использовать данные в оперативных расчетах по запрограммированным алгоритмам.

11.РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ САРП.

Средство автоматической радиолокационной прокладки, реализованное в ЭКНИС, обрабатывают информацию с разрешением не хуже, а зачастую и лучше, чем стационарное САРП. Погрешности определения параметров целей определяются погрешностями датчиков информации: радиолокационной станции, гирокомпаса и лага. В свою очередь на экране индикатора РЛС могут быть отображены выбранные объекты системой электронной навигационной карты. При этом отображаемая информация СЭНК должна включать следующие объекты; береговую линию, безопасную изобату собственного судна, навигационные опасности, береговые и плавучие средства навигационного ограждения.

Проигрывание маневра –основным достоинством является то, что реализация такого проигрывания происходит в режиме истинного движения, а это значительно более информативно на фоне электронной карты.

12.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ПРИЕМНИКА НАВТЕКС.

Специальное программное обеспечение автоматически считывает поступающие из Международной автоматизированной службы навигационных и метеорологических предупреждений сообщения, обрабатывает их, выделяет координаты, регион, передающую станцию, тему и некоторые другие параметры, сохраняет сообщения на диске и отображает отметку сообщения на электронной карте немедленно по получению.

Отметка непрочитанного сообщения отображается более ярким цветом до тех пор, пока оно не будет прочитано.

13.ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕЙСА.

В ЭКНИС должна быть предусмотрена возможность сохранения, с целью последующего воспроизведения, минимально необходимого объема информации, достаточного для восстановления пути, пройденного в течение 12 часов, включая сюда и использованную официальную базу данных. В продолжение указанного промежутка времени, с интервалами в одну минуту, должны фиксироваться следующие данные:

-

время, координаты, курс и скорость своего судна

-

данные ЭНК, на которых выполнялась прокладка, издание, год издания, нарезка экранных областей, перечень корректуры. Одновременно,

в течение всего рейса, с интервалом не более 4-х часов, должны фиксироваться координаты судна с относящимися к ним моментами времени.Должна быть исключена возможность внесения изменений в запись перечисленной информации или манипулирования этими данными.

-

В ЭКНИС должна быть предусмотрена защита записи данных за предыдущие 12 часов всего пути судна.

14.ТРЕБОВАНИЯ К ДУБЛИРУЮЩИМ СРЕДСТВАМ.

Должны быть предусмотрены достаточные дублирующие средства, обеспечивающие навигационную безопасность плавания в случае выхода ЭКНИС из строя. Указанные средства должны:

-

Принять на себя функции ЭКНИС с тем, чтобы ситуация, при выходе ЭКНИС из строя, не развивалась в критическую.

-

Обеспечить навигационную безопасность плавания в течение всей оставшейся после выхода ЭКНИС из строя части рейса.

15.ТРЕБОВАНИЯ К ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ.

В соответствии с соответствующими требованиями СОЛАС-?; должна быть обеспечена возможность работы ЭКНИС и всех других устройств, необходимых для ее нормального функционирования, от аврийных источников электропитания.

Переключение на другой источник электропитания или перерыв в его подаче продолжительностью до 45 секунд не должна вызывать необходимости ручного перезапуска системы.

В РезолюцииА.817(19) указаны также:

-

Требования к дисплею

-

Требования к точности

-

Требования к сопряжению с другими устройствами

-

Требования к возможностям проверок, к сигналам тревог и индикациям о неисправности системы.

16.ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

При применении требований резолюции ИМО А.817(19) надлежит учитывать требования последних изданий следующих документов международных организаций.

Международная гидрографическая организация(МГО)

-

Special Publication No.S-52: “Provisional Specification for Chart Content and Display of ECDIS”, 2 Edition, September 1992.

-

S-52 Appendix1: “Report of the IHO(COE) Working Group on Updation the Electronic Chart”, 1 Edition, June 1990.

-

S-52 Appendix3: “Glossary of ECDIS-related Terms”, 1 Edition, July 1991.

-

Special Publication No.S-57: “IHO Transfer Standart for Digital Hydrographic Data”.

-

S-52 Appendix2: “Provisional Colour and Symbol Specifications for ECDIS” , 1 Edition, February 1991.

Международная электротехническая комиссия IEC(МЭК)

-

IEC Publication 61174 “Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)”-стандарт IEC 61174 по международным требованиям к проверке оборудования ECDIS.

-

IEC Publication 945 “General Requirements for Shipborne Radio Equipment Forming Part of the global Maritime Distress and Safety System and Marine Navigational Equipment “

-

IEC Publication 61162 “Digital Interfaces-Navigation and Radiocommunications Eguipment on board”

-

IEC Publication 61924-стандарт МЭК к интегрированным навигационным системам(2006)

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИМО

-

Резолюция MSC.64(67) по требованиям к резервному комплекту в ECDIS

-

Резолюция MSC.86(70) по требованию к работе ECDIS в режиме отображения растровых карт.

-

Циркуляционное письмо ИМО(Комитет по безопасности на море) SN/Circ.207 принятое 11 декабря 1998 года

-

Резолюция MSC.221(82) и MSC.222(82) для обязательного оснащения высокоскоростных судов оборудованием ECDIS.

-

Резолюция MSC.232(82) как нового стандарта для ECDIS с учетом принятых дополнений и требований резолюций IMO A.817(19), MSC.64(67), MSC.86(70).

Примечание: новый эксплуатационный стандарт будет применим к оборудованию, устанавливаемому на суда, начиная с 01.01.2009.Предполагается, что до указанной даты МЭК подготовит и утвердит новый стандарт, определяющий требования, методы и требуемые результаты испытаний нового оборудования ЭКНИС.

ЦИРКУЛЯННОЕ ПИСЬМО ИМО

(Комитет по безопасности на море) SN/Circ.207 принятое 11 декабря 1998 года.

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ РАСТРОВЫМИ КАРТОГРАФИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ (RCDS ) И ЭЛЕКТРОННЫМИ КАРТОГРАФИЧЕСКИМИ НАВИГАЦИОННЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ(ECDIS)

-

Комитет по безопасности на море на своей 70-й сессии (7-11 декабря 1998 г.) принял поправки к эксплуатационным требованиям к электронным картографическим навигационным информационным системам(ECDIS) с целью включения в них режима использования растровой картографической информации(RCDS).

-

Эти поправки допускают использование ECDIS в двух режимах:

-режим ECDIS, когда используется электронная навигационная карта(ENC) и

-режим RCDS, когда не имеет данных ENC

Однако режим RCDS не имеет всех возможностей использования ECDIS и может использоваться только с соответствующим району плавания набором откорректированных бумажных карт.

3.Внимание мореплавателей , по этой причине, обращается на нижеуказанные ограничения использования режима RCDS:

-

в отличие от ECDIS, применение которых не ограничивается рамками карты, где нет рамок карты, RCDS представляет собой подобие набора бумажных карт.

-

данные растровой навигационной карты(RNC) сами по себе не вызовут срабатывания сигнала тревоги ( к примеру , при пересечении опасной изобаты), хотя некоторые сигналы тревоги могут быть генерированы введенной в RCDSпользователем информацией. Эти сигналы тревоги могут включать пересечение:

-

ограничительных линий

-

опасной изобаты

-

отдельно лежащих навигационных опасностей

-

границ районов ,опасных для плавания.

-

-

системы координат и вид картографической проекции растровых навигационных карт могут отличаться при переходе от карты к карте.

Мореплаватели должны помнить, какое влияние может оказать различие системы координат карты и системы координат, в которой работает средство определения места. Указанное обстоятельство может

привести к сдвигу места судна на карте, что надо учитывать при ведении исполнительной прокладки

-

объекты карты не могут быть упрощены или удалены с экрана, что может оказать влияние на процесс совмещения с картой радиолокационного изображения или изображения на экране САРП

-

без соответствующего выбора масштабов разных карт просмотр последующих карт может быть ограничен. Это может привести к некоторому неудобству при определении пеленга и дистанции или идентификации отдаленных объектов.

-

иная ориентация отображения RCDS может отрицательно повлиять на возможность прочтения текста и символов карты( к примеру ,ориентация по курсу, по пути)

-

может случиться так, что будет невозможно получить дополнительную информацию об объектах, нанесенных на карту, путем запроса данных RNC.

-

невозможность отображения на экране опасной изобаты или опасной глубины и выделения ее на экране, если эти характеристики не внесены вручную при предварительной прокладке.

-

в зависимости от производителя RNC могут использоваться разные цвета для показа одинаковой информации на карте. Может появиться разница в окраске, используемой при дневном и ночном освещении.

-

RNC должна отображаться в масштабе бумажной карты. Значительное увеличение или уменьшение масштаба может серьезно ухудшить возможность RCDS, к примеру, ухудшить достоверность отображаемой обстановки.

-

мореплаватели должны знать, что в стесненных водах точность картографических данных(т.е бумажных карт,ENC или RNC) может быть ниже точности используемой системы определения места. Такой случай может быть при использовании дифференцированной ГНСС. В режиме ECDIS обеспечивается индикация, позволяющая определить качество представляемых данных.

17.ЗНАЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОГРАФИИ.

Карта морская навигационная карта.

Официальная карта-карта, изданная государственной гидрографической организацией(ГО) или выпущенная от ее имени.

Неофициальная карта-карта, выпущенная любой организацией, кроме государственной ГО.

Электронная карта-программно-управляемое картографическое изображение, визуализированное использованием программных и технических средств в принятой для карт проекции и системе условных знаков;иногда-цифровые данные, из которых образуется изображение карты на экране.

Картографическая база данных-совокупность взаимосвязанных картографических данных на весь Мировой океан или его часть, предназначенная для целей судовождения и представленная в цифровой форме при соблюдении общих правил описания, хранения и манипулирования данными.

Формат данных-набор правил, определяющих структуру данных при их записи и хранении.

Растровый формат-формат для записи и хранения графического изображения в виде матрицы точек(пиксилей).

Векторный формат-формат для представления графического изображения в файле с помощью простых геометрических объектов(геометрических примитивов): точек, линий, площадных объектов.

Растровая катра-электронная карта, изображение местности в которой представлено в растровом формате.

Векторная крта-электронная карта, изображение местности в которой представлено в векторном формате.

ЭНК-официальные векторные карты, стандартизованные по содержанию, символике, цветам,формату, отображению,(единообразные у всех государственных ГО), выпускаемые для использования в ЭКНИС.

РНК-официальные растровые карты, удовлетворяющие специальным требованиям МГО. Эти карты у разных государственных ГО наследуют отличия официальных бумажных карт по нарезке, символам, цветам и другим характеристикам, а также имеют разный формат.

ЭК-электронная карта издаваемая любой организацией.

РК-растровая карта, издаваемая любой организацией.

ЭКС-любая электронная картографическая система, отображающая тот или иной вид электронных карт(включая ЭНК), но не полностью отвечающая требованиям к ЭКНИС.Электронная прокладка ЭКС обязательно должна дублироваться графическим учетом движения судна на откорректированной бумажной карте.

Системная электронная навигационная карта(СЭНК)-это совокупность данных, образованных в ЭКДИС из данных ЭНК, корректур, заметок судоводителя с целью отображения карты на экране дисплея.

РКДС-удовлетворяющая специальным требованиям ИМО электоронная информационная система, в которой используются официальные растровые карты.Эта система не является эквивалентом бумажных навигационных карт.Электронная прокладка РКДС обязательно должна дублироваться графическим учетом движения судна на откорректированной бумажной карте.

РКС- электронная картографическая система, в которой применяются растровые карты любых видов. Электронная прокладка РКС обязательно должна дублироваться графической прокладкой на откорректированной бумажной карте.

18.ТРЕБОВАНИЯ IHO-52 «РУКОВОДСТВО ПО КОРРЕКТУРЕ ENC»

Основные положения Руководства определяют требования к корректуре и сервису распространения корректурной информации.

Руководство определяет следующие категории сервиса.

-

Сервис по расписанию-сервис корректуры в определенные интервалы времени, заранее известные отправителю и получателю.

-

Сервис по требованию-любой сервис корректуры, выраженный требованием индивидуального пользователя,т.е передача корретуры по запросу пользователя.

-

Чрезвычайный сервис-любая передача корректуры, не использующая регулярное расписание и содержащая срочную информацию, касающуюся ENC

Методы корректуры подразделяются на различные категории.

-

Категории применения

-

Ручная корректура -основана на неформатированной информации корректуры(ИМ, передача голосом по радио и т.д)Корректурная информация должна вводиться в структурированной форме, соответствующей стандарту ECDIS.Ее особенностью является то, что отображение основной карты будет отличаться от отображения внесенной корректурной информации. Производство ручной корректуры осуществляется с помощью графического редактора, имеющегося в электронной картографической системе.

-

Автоматическая корректура-процесс корректуры, при котором информация воспринимается в SENC без вмешательства оператора.Автоматическая корректура может быть разбита на два подкласса.

-полная автоматическая корректура-метод корректуры, при которой ее данные достигают SENC напрямую от дистрибьютора через передачу по радио в автоматическом режиме. ECDIS автоматически производит корректуру SENC .Судоводитель только отслеживает дату последней корректуры, убеждаясь в том,что корректура произведена.

-Полуавтоматическая корректура-метод корректуры, требующий участия человека для установления связи между техническими средствами, используемыми для передачи информации по корректуре, и ECDIS.Информацию о корректуре можно получить с использованием каналов телефонной связи или используя Интернет, либо заказав через агента диск CD с обновленной коллекцией карт. Карты с диска CD полностью заменяют коллекцию карт на откорректированную.Периодичность издания новых дисков CD обычно составляет три месяца.

-

Категории с различным отношением к объектам базы данных:

-

Присоединяемая корректура(автоматическая)-изменяет информацию, содержащуюся в предшествующей SENC.

-

Не присоединяемая(ручная)-не изменяет информацию SENC.Эта форма корректуры просто добавляет дополнительную информацию в SENC. Целесообразно использование ее в качестве временной или предварительной корректуры.

-

Категории с различной совокупностью информации:

-

Последовательная корректура -новая корректирующая информация, которая появилась со времени предыдущей корректуры

-

Накопленная корректура-совокупность всей последовательной корректирующей информации, которая была выпущена со времени самого последнего издания ENC.

-

Составная корректура -последняя корректура, представляющая новую печать или переиздание ENC.

-

Категория с различным форматом:

-

Неформатированная корректура-формат отличен от стандарта IHO, используемого при производстве ENC, и воспринимается ECDIS в виде дополнительной информации(ручная корректура, отображение на экране выборочной информации из лоции и т.д.)

-

Форматированная корректура-корректура, читаемая машиной и изменяющая состояние и отображение ENC(автоматическая корректура)

19.ВЛИЯНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ КООРДИНАТ БУМАЖНЫХ КАРТ И ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ НА ТОЧНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ КОРРЕКТУРЫ

Официальным источником информации в некоторых случаях могут быть ИМ, где приведены координаты объектов для конкретных бумажных карт. При использовании информации ИМ необходимо обязательно учитывать возможность несоответствия системы координат бумажной и электронной карты, которая может быть изготовлена на основе той же бумажной карты. Исходя из того , что в судовой коллекции могут быть ENC, изготовленные на основе бумажных карт разных государств, которые имеют различные системы координат, судоводитель должен знать все особенности корректуры электронных карт по информации ИМ для бумажных и особенности изложения информации в ИМ различных государств.

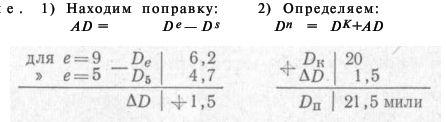

Информация в ИМ принадлежит бумажной карте.В результате того, что электронная карта должна обязательно отображаться в системе координат WGS-84, а бумажная может быть изготовлена в другой(эллипсоид не WGS-84), значения координат одной и той же точки на бумажной и электронной картах могут значительно отличаться. В результате возможных различий систем координат электронной и бумажной карты ошибка, возникающая в результате пренебрежения вводом поправок к широте и долготе, может достигать на местности 350-400 м и более. Этот показатель часто значительно превышает ширину судоходного канала. Для корректуры карт крупного масштаба необходим обязательный учет этих поправок. При нанесении точек на ENC по информации , содержащейся в ИМ, судоводитель должен вводить поправки в координаты, используя информацию легенды карты. Как правило , в легенде карты указываются поправки для перехода от системы координат WGS-84 к системе координат бумажной карты.

Пользуясь координатами ИМ и нанося точку на электронную карту, т.е переходя от эллипсоида бумажной карты к эллипсоиду WGS-84, поправки к широте и долготе необходимо учитывать с обратным знаком.

Поправки могут быть учтены при использовании средств ECDIS, позволяющих выполнять пересчет координат точек системы координат бумажной карты в WGS-84.

В ИМ некоторых стран(США) координаты широты и долготы даются в градусах, минутах и секундах. Иногда в картографических системах не предусмотрена возможность пересчета секунд в минуты и доли минут, что доставляет неудобство и повышает вероятность допуска ошибки.

20.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА ДЛЯ КОРРЕКТУРЫ.

Современные достижения вычислительной техники и появления международной сети Интернет дают возможность получать информацию по корректуре с сайтов официальных ГО государств практически одновременно с их выпуском. Большинство ГО стран имеют свои сайты, которые могут являться источником получения информации по корректуре бумажных карт, изданных этой службой. Данная информация может использоваться не только для корректуры бумажных карт, но и для ручной электронной корректуры электронных карт картографических систем при оперативном решении задач.

Как правило, подготовленный к печати очередной номер ИМ сразу появляется на сайте официальной ГО страны, до выхода отпечатанного на бумаге экземпляра. Постоянный контроль за обновлением сайта позволяет получать информацию по корректуре на 2-3 недели раньше получения официального бумажного ИМ. Полученную информацию, проверенную по оригиналам официальных бумажных извещений, можно отпечатать на принтере и использовать впоследствии в виде документа как приложение по корректуре к конкретной карте.

Вход на сайт официальной ГО государства можно производить через сайт IHO- www.iho.shom.fr.(General/Link/IHO Member States)

21.КОРРЕКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ.

При работе с электронным навигационным оборудованием судоводитель должен быть информирован об официальности дополнительных баз данных в целях определения их статуса. При поступлении и периодическом обновлении этой информации, полученных от официальных ГО ,ее можно использовать как официальную в соответствии с требованиями Правила 2 гл.V Конвенции СОЛАС-74.В случае отсутствия официального статуса она может быть использована только как вспомогательная:

Правило 2 пункт2;

-

«Морская навигационная карта или морское навигационное пособие есть специальная карта или пособие, или специально составленная база данных, из которых такая карта или пособие могут быть получены, изданные официально правительством, уполномоченной гидрографической службой или другим соответствующим правительственным учреждением и предназначенные отвечать требованиям морского судовождения».

Правило 9 гл.V Конвенции СОЛАС-74:

1.Договаривающиеся правительства обязуются поощрять сбор и накопление гидрографических данных, публикацию, распространение и поддержание на уровне современности всей относяшейся к мореплаванию информации, необходимой для обеспечения безопасности судовождения.

2.В частности, Договаривающиеся правительства обязуются, насколько это практически возможно, в сотрудничь в проведении следующих мероприятий по организации навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания:

-

Обеспечение выполнения гидрографических съемок, насколько это практически возможно в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности судовождения.

-

Подготовка и издание морских навигационных карт , лоций, огней и знаков, таблиц приливов и других пособий для плавания.

-

Распространение извещений мореплавателям, необходимых для поддержания морских навигационных карт и пособий на уровне современности.

-

Принятие мер, обеспечивающих нормальное выполнение этих услуг.

3.Договаривающиеся правительства обязуются обеспечивать, по возможности, наибольшую унификацию карт и пособий для плавания и принимать во внимание, когда возможно, соответствующие международные резолюции и рекомендации.(Резолюции и рекомендации Международной гидрографической организации).

4.Договаривающиеся правительства обязуются в максимально возможной степени координировать свою деятельность, с тем, чтобы обеспечивать во всемирном масштабе, насколько это возможно, своевременный доступ к достоверной гидрографической и навигационной информации.

Встроенные программы могут работать как с официальными и неофициальными базами данных. Статус откорректированных официальных баз данных позволяет использовать их вместо аналогичных официальных бумажных изданий. Так, например, электронная база данных по приливам, предоставленная официальной ГО и откорректированная на дату использования, может заменить таблицы приливов. Судоводитель обязан своевременно проверять наличие корректуры этой базы данных в соответствии с требованиями по корректуре бумажных изданий. Замена ее на новую должна производиться с периодичностью, установленной ГО.

Прикладные задачи судовождения с использованием электронной базы данных могут быть различны. Обычно в ECDIS они решаются одновременно с использованием информации электронной карты. Примером решения подобных задач могут быть расчеты времени захода(выхода) в порт(из порта) в полную воду при наличии минимальной глугибы на электронной карте, учет потерь скорости движения судна от приливо-отливных и поверхностных течений при составлении расписания по рейсу, определение поправки гирокомпаса по небесным светилам и т.д.

22.ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К СУДОВОДИТЕЛЯМ.

Рекомендуемый для судоводителей ,прошедших специальную подготовку и отвечающих за работу и обслуживание электронной картографической системы на судне, расширенный перечень требований приведен ниже. Основное внимание в нем уделяется минимальным значениям по следующим вопросам обеспечения корректурной ей электронных навигационных карт и дополнительных баз данных.

-

Какой тип электронной картографической системы находится на борту судна.(RCDS, ECS, ECDIS).

-

Статус картографической системы(конвенционное или дополнительное оборудование).

-

Наличие документации на картографическую систему.

-

Судовая документация по учету технического обслуживания, наличие на борту руководств пользователям.

-

Наличие договора с официальными дистрибьюторами на обновление и обновление коллекции электронных карт.

-

Наличие договора с фирмой ,обеспечивающей сервисное обслуживание.

-

Наличие резервного комплекта оборудования, решение технических вопросов сопряжения основного и резервного комплекта оборудования на судне(только для оборудования ECDIS).

-

Наличие сертификатов у членов экипажа по работе с картографической системой.

-

Электронные карты, имеющиеся в базе данных картографической системы, статус карт(официальные или нет).

-

Дополнительные электронные базы данных(лоции, пособия,таблицы, имеющиеся в картографической системе, статус баз данных.(официальные или нет).

-

Способ доставки на судно электронных карт и дополнительных электронных баз данных.

-

Способ доставки на судно корректуры для электронных карт и для дополнительных электронных баз данных.

-

Возможность конвентирования данных электронной карты в SENC средствами картографической системы.

-

Определение даты последней корректуры электронных карт на запрашиваемый район.

-

Наличие знаний и навыков корректуры электронных карт судовой коллекции в ручном и полуавтоматическом режиме.

-

Общие представления о структуре WEND и RENC .

-

Адреса официальных представителей RENC для планируемого района плавания.

-

Принципы и системы кодирования электронных ячеек, принятые в мире и в России.

-

Просмотр и анализ данных ячеекENC(только для оборудования ECDIS) и информации по принятой корректуре.

-

Наличие на судне дополнительных программ для решения вопросов сервисной поддержки и обеспечения корректурной информацией, знания работы с ними.

-

Основные положения «Руководства по корректуре ENC» стандарта S-52 и Резолюции IMOА.817(19)(только для оборудования ECDIS)

23.ИНФОРМАЦИЯ О ФИРМАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СЕРВИСНУЮ ПОДДЕРЖКУ НАВИГАЦИОННО-ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ,И ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Навигационный помощник капитана, обычно отвечающий за работу электронной картографической системы, должен иметь информацию об этих фирмах и пользоваться ею в случаях необходимости. В настоящее время уполномоченными организациями по распространению официальных карт являются фирмы “IC-ENC” и “PRIMAR”. Их адреса в Интернете:

-

“IC-ENC” www.ic-enc.org

-

“PRIMAR” www.primar-stavanger.org

24.МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКНИС.

Глава V Конвенции СОЛАС-74(Правило19) предписывает иметь на каждом судне навигационные карты и навигационные пособия для планирования и отображения маршрута судна на протяжении предполагаемого рейса и осуществления исполнительной прокладки, при этом отмечено, что электронная картографическая навигационно-информационная система может быть использована для выполнения этого требования. В то же время исполнение ЭКНИС имеет ряд ограничений:

-

Должно быть обеспечено соответствующее дублирование ЭКНИС, для чего может быть использованы либо откорректированный комплект бумажных карт, либо еще одна(дублирующая) система ЭКНИС, которая должна иметь сопряжение с основной системой для обеспечения сохранности данных, прокладок и корректировок, выполненной в основной системе.

-

В системе должны использоваться электронные картографические данные, выпущенные уполномоченной государством картографической службой и соответствующие стандартам(S-57 издание 3) Международной гидрографической организации, причем данные должны быть либо последним их изданием, либо изданием, в которое внесены все выпущенные этой службой корректуры.

В соответствии с Правилами по оборудованию морских судов(глава 5.16) Российского Морского Регистра Судоходства для обеспечения безопасности плавания при использовании ЭКНИС в составе навигационного оборудования судна должны быть предусмотрены дублирующие средства. В качестве дублирующих средств может использоваться:

-

комплект откорректированных бумажных навигационных карт на запланированный рейс.

-

или резервная электронная картографическая навигационная система.(РЭКНС).

-

Переключение с основной системы на РЭКНС должно осуществляться автоматически без потери навигационной информации.

-

Резервная электронная картографическая (РЭКНС) система должна отвечать требованиям предъявляемым к основной ЭКНИС.

ЭКНИС должна сохранять и иметь возможность воспроизведения информации(электронный журнал), достаточный для восстановления действий оператора и проверки официальных баз данных за период предыдущих 12 часов, в течении которых следующие данные должны фиксироваться с интервалом в 1 мин:

-

Координаты, время, курс и скорость собственного судна.

-

ЭНК, на которых выполнялась прокладка, наименование выпустившей организации, дата их издания, отображающиеся на экране дисплея фрагменты карты, история корректуры.

В течение всего рейса ЭКНИС должна фиксировать координаты судна с относящимися к ним отметками времени с интервалом, не превышающим 4 часа.

В ЭКНИС должна быть предусмотрена защита данных, записанных за предыдущие 12 ч и за весь рейс.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАПИСАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДОЛЖНА БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНА.

25.НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭКНИС.

-

ЭКНИС и вся сопряженная с ней навигационная аппаратура, в том числе и приемоиндикатор (ПИ) глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС), должны быть приведены в рабочее состояние как минимум за час до отхода судна.

-

На дисплей должна быть вызвана крупномасштабная карта стоянки.

-

По результатам многократных определений координат места судна уточняется привязка к ним символа судна на экране дисплея;

-с интервалом 20-30 с принимается 10-20 отсчетов координат по ПИ СНС.

-вычисляется среднее значение широты и долготы.

-на дисплей с помощью маркера наносятся координаты места судна, и проверяется их совпадение с символом судна на дисплее.

-

Наиболее вероятной причиной несовпадения может быть расхождение в координатных системах электронной карты и СНС. Как правило, указанное расхождение легко устраняется приведением ЭК и СНС к одной координатной системе.

-

Окончательный контроль положения символа судна на ЭК производится с использованием альтернативных методов определения места судна- визуальных или радиолокационных. Если ЭКНИС имеет режим работы с наложением на ЭК радиолокационного изображения, полученного от судовой РЛС, то этот вариант является предпочтительней.

-

Для контроля за правильностью работы системы и датчиков навигационной информации необходимо не реже одного-двух раз за час выполнять обсервации с помощью альтернативных средств навигационного оборудования судна. Кроме того, в ЭКНИС предусмотрен контроль основных функций системы и проверка правильности данных, поступающих от внешних датчиков, с помощью специальных встроенных средств.

-

При надежной работе системы и высокоточных датчиках навигационной информации ЭКНИС становится важнейшим

техническим средством навигации не только в прибрежном плавании но и в стесненных водах, так как обеспечивает мгновенный контроль за местоположением и движением судна, прогнозирование и контроль маневров, безошибочность опознания наблюдаемых навигационных и радиолокационных ориентиров.

-

Кроме имеющихся несомненных преимуществ перед бумажными картами ЭКНИС имеют и недостатки;

-отражают примерно 1/6 часть бумажной карты, что требует их более частой смены.

-работа с ЭКНИС сопровождается повышенной утомляемостью оператора.

-для работы с автоматизированными системами с ЭК необходима специальная подготовка судоводительского состава.

-кратковременная неисправность или отказ ЭКНИС могут привести к полной потере контроля за обстановкой и ,как следствие, к навигационной аварии.

-

Судоводители должны четко представлять опасность использования электронных карт, на которые не получены гарантии на официальном уровне.

Заключение: Требуется определенное время на переход от традиционной технологии работы с бумажными картами и пособиями к новой- информационной, под которой понимается не только сами процедуры, но и весь процесс управления судном от анализа обстановки и выработки решения до непосредственного исполнения команд механизмами и приборами. При этом, естественно, судоводитель, выступающий в роли оператора ЭКНИС, должен знать инструкцию по ее эксплуатации, ориентироваться во всех функциональных возможностях системы и иметь соответствующее свидетельство на допуск к эксплуатации аппаратуры такого класса(типа)после одобренной тренажерной подготовки.

26.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

-

Учебник «Навигация и лоция» под редакцией В.И.Дмитриева, В.Л.Григоряна, В.А.Катенина-Москва,2009 год

-

«Справочник штурмана» под редакцией М.В.Бурханова-Москва,2008 год.

-

Международная гидрографическая организация(МГО)

-

Special Publication No.S-52: “Provisional Specification for Chart Content and Display of ECDIS”, 2 Edition, September 1992.

-

S-52 Appendix1: “Report of the IHO(COE) Working Group on Updation the Electronic Chart”, 1 Edition, June 1990.

-

S-52 Appendix3: “Glossary of ECDIS-related Terms”, 1 Edition, July 1991.

-

Special Publication No.S-57: “IHO Transfer Standart for Digital Hydrographic Data”.

-

S-52 Appendix2: “Provisional Colour and Symbol Specifications for ECDIS” , 1 Edition, February 1991.

-

Международная Электротехническая Комиссия IEC(МЭК)

-

IEC Publication 61174 “Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)”-стандарт IEC 61174 по международным требованиям к проверке оборудования ECDIS.

-

IEC Publication 945 “General Requirements for Shipborne Radio Equipment Forming Part of the global Maritime Distress and Safety System and Marine Navigational Equipment “

-

IEC Publication 61162 “Digital Interfaces-Navigation and Radiocommunications Eguipment on board”

-

IEC Publication 61924-стандарт МЭК к интегрированным навигационным системам(2006)

-

Международная Морская ОрганизацияИМО

-

Резолюция MSC.64(67) по требованиям к резервному комплекту в ECDIS

-

Резолюция MSC.86(70) по требованию к работе ECDIS в режиме отображения растровых карт.

-

Циркуляционное письмо ИМО(Комитет по безопасности на море) SN/Circ.207 принятое 11 декабря 1998 года

-

Резолюция MSC.221(82) и MSC.222(82) для обязательного оснащения высокоскоростных судов оборудованием ECDIS.

-

Резолюция MSC.232(82) как нового стандарта для ECDIS с учетом принятых дополнений и требований резолюций IMO A.817(19), MSC.64(67), MSC.86(70).

27.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ВИДЕОПРОКЛАДЧИКА СЕРИИ NAVI-SAILOR

Видеопрокладчик серии NAVI-SAILOR(3000) является электронной информационно-картографической системой, используемой в целях обеспечения навигационной безопасности плавания. В данном программном обеспечении реализованы следующие функциональные возможности:

-

Отображение на экране электронных векторных и растровых карт различных форматов(до 6 карт одновременно).

-

Обмен данными с навигационными датчиками и внешними устройствами, позволяющий непрерывное получение координат места судна и управление судном в соответствии с изменяющейся навигационной обстановкой.

-

Планирование маршрута перехода и составление графика движения по нему.

-

Отслеживание приближения к навигационным опасностям, нанесенным на электронную векторную карту или на созданную судоводителем карту пользователя.

-

Проигрывание маневра расхождения с другими судами, отраженными на экране NS по информации, принимаемой с САРП или от UAIS транспондера.

-

Решение различных навигационных задач.

Режим контроля плавания.

Является обязательным постоянным режимом, который действует совместно с другими режимами и обеспечивает:

-

Непрерывное ведение исполнительной прокладки.

-

Автоматическую запись первичной (основной)или вторичной(вспомогательной или контрольной) траектории собственного судна.

-

Запись траекторий РЛ-целей, сопровождаемых САРП, а также целей, принимаемых от UAIS транспондера.

-

Ведение судового электронного журнала.

-

Получение информации о статусе подключенных устройств.

-

Получение суммарной оценки точности определения места судна(ОМС) и нанесения объектов на карту в графической форме.

-

Получение данных о положении судна относительно маршрута перехода.

-

Получение расчетного вектора течения в позиции судна и вектора суммарного между COG/SOG-HDG/LOG.

-

Отображение текущего масштаба электронных карт.

-

Получение данных от вспомогательных навигационных датчиков(глубина, скорость и направление дрейфа, параметры погодных условий).

-

Непрерывный контроль МС относительно следующих объектов, при возникновении ситуации сближения с которыми в NS срабатывает тревожная сигнализация.

-

Безопасных изобат

-

Изолированных опасностей с глубинами менее заданной.

-

Особых районов, имеющихся в базе данных карт и/или корректуры, и находящихся в пределах некоторой области вокруг судна(до 10 миль).

Следующие объекты векторной карты автоматически оцениваются NS как ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОПАСНОСТИ:

-

Взрывчатые вещества(explosiver).

-

Рыбная банка(fish haven).

-

Нечистый грунт(foul).

-

Отличительная глубина меньше заданной, подводное препятствие(obstruction).

-

Осыхающая опасность(obstruction, which covers and uncovers).

-

Буровая платформа(oil/gas production)

-

Скала(rock)

-

Отмель(shoal)

-

Буровая скважина(well)

-

Затонувшее судно(wreck)

-

Затонувшее судно с частями, выступающее над водой(wreck showing any portion of hull at the level of chart datum).

-

Объекты, нанесенные на карту пользователя.

-

Глубины, менее заданной.

-

Символы навигационных опасностей.

Режим навигации.