|

| Война – тяжелейшее испытание для народа в эмоциональном, материальном и физическом планах. Немаловажную роль в укреплении патриотизма, готовности стойко переносить тяготы Войны сыграли деятели культуры: начиная с простого работника сельской библиотеки до известных композиторов и актеров. |

|

| Из-за стремительного продвижения немецких войск в начале Войны была организована экстренная эвакуация материальных ценностей из западных областей Советского Союза. В первую очередь вывозилось оборудование эвакуируемых заводов, запасы продовольствия, уголь, нефть. Эвакуация театров, библиотечных фондов и ценнейших музейных экспонатов осуществлялась в последнюю очередь. Согласно совместному Постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 июня 1941 года «О порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного имущества» все остававшееся имущество подвергалось уничтожению: выводились из строя электростанции, поджигались продовольственные склады, нефтехранилища, музейные комплексы. Так, в частности, погибли дворец «Дюльбер» в Мисхоре, Малый Ливадийский дворец. А из пепелища дворца Бухарского эмира в Ялте из 12 000 экспонатов сотрудники музея смогли спасти и сохранить только 1 400. |

|

| Надо отметить, что различными министерствами и ведомствами Германии еще до начала Второй мировой войны были организованы подразделения по разграблению и уничтожению культурных ценностей на захваченных территориях. Так, при министерстве по делам восточных территорий был создан «зондерштаб» «Изобразительное искусство» под руководством А.Розенберга, а при германском МИДе действовал батальон спецназначения СС под управлением Риббентропа. Тогда же были учреждены исследовательское и просветительское общество «Наследие» и генеральное посредничество «Восток» под руководством Гиммлера и еще ряд других подразделений. В середине 30-х годов под руководством Гитлера была разработана секретная операция «Линц». В родном городе Гитлера Линце планировалось создать самый великий музей всех времен и народов, коллекция которого должна была пополняться путем разграбления культурных ценностей, как частных коллекций, так и культурного наследия с оккупированных территорий. В 1942 году, после ареста оберштурмфюрера Ферстера стало известно, что для работы с ценными книжными фондами нашей страны создан батальон специального назначения. |

|

| В свое время идеолог Третьего Рейха Альфред Розенберг заявил: «Достаточно уничтожить памятники народа, чтобы он уже во втором поколении перестал существовать как нация» Эти слова можно в полной мере отнести к той государственной политике Германии, которая проводилась в отношении исторической памяти нашего народа. |

|

| И вопреки всем этим обстоятельствам, порой рискуя собственной жизнью, специалисты-«музейщики», библиотекари, оставшиеся на оккупированных территориях, пытались спасти ценнейшие предметы искусства. Как пример можно привести подвиг директора Севастопольской картинной галереи М.П.Крошицкого, который где только можно в разрушенном городе укрывал картины от бомбежек, сохранив, таким образом, основные коллекции. Не менее показателен подвиг директора симферопольского центрального краеведческого музея Александра Ивановича Полканова, который в 1943 году вместе с военнопленным Иваном Иваницким спасли от отправки в Германию несколько ящиков с картинами и нумизматикой, спрятав их в тайнике музея. |

|

| Ни на один день не прекращалась культурная жизнь на всей остальной территориистраны. В городах, куда прибывали эвакуированные предметы искусства, срочно высвобождались площади. Местные музеи вывозили свои экспонаты на выставки, а залы предоставляли для хранения прибывших коллекций. Часто подобные выставки проводились в госпиталях для раненых бойцов и персонала. Экспозиции в работающих музеях периодически менялись, проводились тематические выставки, как, например, посвященные 100-летнему юбилею И.Е.Репина. В музеях не прекращалась научная работа: проводились лекции по истории искусства, готовились материалы будущих монографий. Одновременно с этим, научные сотрудники начали собирать новые экспонаты — свидетельства боевого и трудового подвига народа. И это несмотря на то, что им самим приходилось запасать дрова на зиму, охранять музеи, дежурить по ночам во время авианалетов. Из-за хранения большого количества экспонатов в неприспособленных помещениях музейным работникам приходилось постоянно контролировать их состояние, при необходимости проветривая и просушивая. |

|

| Примером подлинного героизма может служить работа ленинградских музейных работников. Подвалы «Эрмитажа» во время блокады являлись бомбоубежищами для большого количества горожан. Там же хранились экспонаты, которые нельзя было вывезти. Именно они чуть позже составили экспозицию небольшой выставки, открытой для посещения. В самом начале Войны экспонаты из нескольких пригородных музеев были сложены в Исаакиевском соборе. Зимой он сильно промерзал, а весной было очень сыро. В таких условиях экспонаты стали покрываться плесенью, что вынудило работников музея, несмотря на свое крайнее истощение, переставлять тяжелые ящики так, чтобы улучшилась вентиляция между ними. Летом ими выносились на просушку во двор тяжелые ковры и гобелены, снятые с рам картины, ценная мебель. Утром экспонаты выносились на улицу, а вечером заносились обратно. Во время авианалетов эта процедура проделывалась не раз. То же происходило и в других ленинградских музеях. Так ценой неимоверных усилий музейных сотрудников было спасено для потомков огромное количество исторических ценностей. |

|

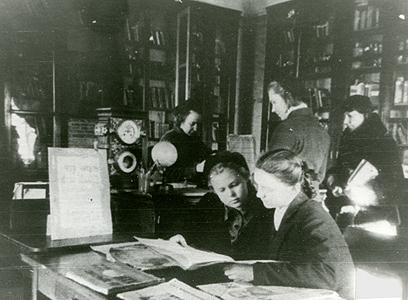

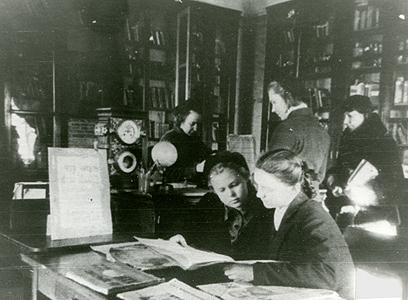

| В невероятно тяжелых условиях блокады Ленинградские библиотеки продолжали работу. Сотрудникам приходилось шифровать требования при слабом освещении коптилок, книги разыскивались под освещение фонаря "Летучая мышь" и снимались с полок при температуре -25…-30°. Были случаи обморожения рук у сотрудников. Каждый читатель был обязан, приходя на длительное время, приносить свечку, фонарь, особенно после 18 часов. Рабочий день сотрудников начинался с заготовки дров. Для того чтобы обеспечить теплом читальные залы и служебные помещения, сотрудники выгрузили свыше 6 000 м3 дров. Они же обеспечивали охрану библиотек. В течение суровой зимы 1941-1942 гг. началась борьба за жизнь самих библиотекарей. Голод и холод унес жизни 138 сотрудников только одной Ленинградской Публичной библиотеки. О. Ф. Берггольц вспоминала: "Работники Публичной библиотеки не дали погибнуть осиротевшим, оставленным без защиты книгам: на саночках, а весной в детских мальпостах, совершая огромные концы пешком, качаясь от слабости и тяжелого груза, возили они выморочные библиотеки в свой фонд и спасали для будущих поколений сотни, тысячи книг, рукописей, архивов". |

|

| Силами сотрудников библиотек были спасены от уничтожения и вывоза в Германию миллионы книг. Их складывали в оборудованных наспех погребах и подвалах собственных домов и общественных зданий, уносили на личные квартиры. С риском для жизни извлекались из горящих библиотек ценнейшие рукописи. Без преувеличения героическим можно назвать поступок библиотекаря из города Могилев-Подольский Е.В.Завадской. Получив от немецких властей список подлежащей уничтожению литературы, она под предлогом подготовки закрыла на несколько дней библиотеку и спрятала все книги. А в присутствии полицейских Завадская устроила перед библиотекой костер из давно списанных старых книг. Тогда же она организовала силами подростков сбор сотен книг из разрушенных зданий и заброшенных библиотек со всего города. В Харькове группа из 37 человек под руководством Марии Ивановны Румницкой спасла около 1,5 миллионов книг, которые были по ночам вынесены из разрушенного здания библиотеки. Эти факты носят массовый характер. |

|

| С риском для жизни библиотекари на оккупированных территориях организовывали выдачу книг читателям. По возможности носили книги в трудовые лагеря. В одной из книг, найденных среди тел убитых узников одного из таких лагерей, была надпись: «За колючей изгородью мы вслух читали эту книгу, когда на наше счастье всходила луна. Лермонтов напоминал нам, что мы русские и учил не покоряться в неволе» |

|

| Не менее важной была роль библиотечных работников в советском тылу. В условиях острой нехватки кадров, им пришлось кардинально изменить способы обслуживания населения. Приказами Народного Комиссара просвещения РСФСР №656 от 2 сентября 1941 года «О работе политико-просветительских учреждений в военное время» и от 27 октября 1941 года «О работе массовых библиотек в военное время» было определено, в каком направлении должна быть перестроена работа библиотек. Так ими проводилась политинформация с населением о Войне, о подвигах на фронте; велась пропаганда о героическом прошлом русского народа. Для охвата всего населения библиотекари организовывали громкие читки, обсуждали новую литературу, устраивали тематические книжные выставки. При библиотеках были организованы справочные службы, где выдавали справки о пенсиях и пособиях, оказывалась помощь малограмотным в прочтении и написании писем. Очень популярны были литературные и читательские конференции. На них приглашались писатели, поэты, артисты. Устраивались также различные концерты. Не забывали библиотекари и о раненых.Библиотеки приложили немало усилий, чтобы обслужить раненых бойцов. В госпиталях возникла сеть передвижек. Библиотекари в воинских частях, госпиталях проводили беседы , литературные вечера, читали газеты и книги, писали письма. |

|

| Не был забыт библиотеками и фронт. Часто над частями бралось шефство: велась активная переписка, организовывались посылки с подарками. В действующей армии и призывных пунктах была организована работа передвижных библиотек. Бойцы с удовольствием читали газеты, художественную и специализированную литературу. Активные боевые действия на фронте и смерть от холода и истощения в тылу стали причиной потерь книжных фондов в библиотеках. В связи с этим были организованы межбиблиотечные книжные фонды, которые формировались как из дублей самих библиотек, так и из книг, приносимых согражданами. Тогда же приказом по Наркомпросу и Наркомфину библиотекам было разрешено приобретать за наличный расчет книги у населения. Это позволило обогатить библиотечные фонды редкими изданиями из частных коллекций. |

|

| Нашими библиотеками и в трудные военные годы были сохранены лучшие традиции в обслуживании читателей, в обеспечении художественной и учебной литературой, газетами и журналами, в воспитании патриотизма и любви к Родине. Огромна их роль в сохранении ценнейших рукописных и печатных изданий. |