Содержание:

Введение, цель, задачи и методы работы 2

Начало изучения времени 3

Солнечные часы 4

«Гномон» 5

Огненные часы 6

Водные часы «Клепсидра» 7

Песочные часы 8

Механические часы 9

Электронные часы 15

Атомные часы 16

Практическая часть 17

Выводы 21

Заключение 21

Список использованной литературы 22

Введение.

Мне подарили наручные часы, и я заметила, что в нашем доме есть разнообразные виды часов, например: механические, электронные, часы с секундной стрелкой, карманные часы. Я заинтересовалась, когда люди в первый раз задумались о времени, как определяли и изучали его, какими часы были раньше, как изменялись, какими стали сейчас, почему в сутках 24 часа, в часе 60 минут, в минуте 60 секунд и откуда пришли эти числа и их названия.

Цель работы.

Узнать когда и как люди стали следить за временем. Как и из чего изготовляли часы. И с какими целями совершенствовали «часовое дело». Для чего используют часы сейчас.

Задачи работы:

Найти и изучить информацию об истории создания и совершенствовании часов.

Узнать, почему мы измеряем время именно таким способом.

Попробовать создать часы.

Сделать выводы по теме.

Методы:

Сбор информации в библиотеке, в интернете.

Анализ полученных данных.

Самостоятельно сделать часы.

Начало изучения времени.

Более 5 тысяч лет люди пытаются вести учет времени, создавая различные календарные системы и устройства измерения времени. Первыми простейшими приспособлениями для отсчета времени были ремешок с узелками и дощечка с зарубками. Ежесуточно делая зарубку, древний человек мог подсчитать количество прошедших дней; развязывая каждый день по узелку, можно было определить число оставшихся суток до какого либо ожидаемого события. Позднее, астрономические наблюдения для установления зимнего и летнего солнцестояния, производимые еще 4000 лет тому назад, привели к созданию первых календарей. Считается, что впервые длительность солнечного года - 365,25(365 д 6 ч 13 мин 52,6 с) дней и лунного месяца - 29,5 дней была определена в Китае, в XIV столетии до Рождества Христова. Солнечно-лунный календарь действовал на Ближнем Востоке и в Греции, начиная с 3-го тысячелетия до нашей эры. Ранние календари использовали либо 13 лунных месяцев по 28 дней или 12 месяцев с чередующейся протяженностью 29 и 30 дней. Древнеегипетский же календарь имел 12-ть 30-ти дневных лунных месяцев, но был привязан к сезонному появлению звезды Сириус. Для того чтобы примирить этот календарь с солнечным годом, было добавлено 5 дней, доводящих длительность года до 365 дней. Египтяне же, как и древние шумеры, положили в основу своего счисления не число 10, как мы, а 12. Вот и время на промежутки они делили по двенадцатиричной системе. Опираясь на свои религиозные представления, подданные фараонов считали день и ночь двумя различными царствами бытия. Потому на 12 частей делился день (время от восхода до заката), и на 12 частей - ночь (время от заката до восхода). То есть, поначалу длительность этих «часов» зависела от продолжительности дня и ночи в конкретную дату и лишь в дни равноденствия каждая из 24 частей суток имела одинаковую длительность. Вавилоняне прослыли еще более искусными математиками, но только их счет основывался уже не на 12, а на 60! Шестидесятеричная система пережила великие государства Междуречья и пришлась весьма кстати древним грекам. Ученые античности создали на основе числа 60 ещё и систему географических координат. Круг поделили на 360 градусов (60x6), каждый градус на 60 «первых мелких частей», а каждую «первую мелкую» - еще на 60 «вторых мелких частей». Из латинского языка вошли в обиход, и слово «минута» (от латинского - мелкий), и «секунда» (от латинского второй). Столетиями самой маленькой единицей времени оставался час. И лишь когда появились часы, с помощью которых можно было отмерять более мелкие градации времени, из географии и геометрии позаимствовали минуты и секунды. Вместе с обожаемым вавилонянами числом 60.

Солнечные часы.

С древних времен смена дня и ночи (сутки) служили единицей измерения относительно небольших интервалов времени. Положение Солнца на небе использовалось в качестве той часовой стрелки, по которой люди определяли время в дневную часть суток. Именно движение солнца легло в основу солнечных часов, которые появились примерно 5,5 тысяч лет назад. Принцип действия солнечных часов основан на движении тени от неподвижного предмета в течение дня.

Солнечные часы состоят из указателя, отбрасывающего тень и играющего роль стрелки, а так же циферблата с нанесенными на него делениями, обозначающими часы суток. Перемещение стрелки-тени, отражающей суточное вращение Земли, позволяет определять время.

«Гномон».

Солнечные часы – простейший прибор для отсчета времени, их принято называть древним греческим именем — Гномон (от греч. – указатели). Принцип действия солнечных часов основан на знании, что тень, падающая от предметов, освещённых солнцем, изменяется в течение дня по длине и направлению. Именно это и использовали древние греки для определения времени. Они измеряли время ступнями приставленными друг к другу, длиной собственной тени или тени, отброшенной специальным длинным шестом. Например, обедали греки, когда тень имела длину 10 ступней, ужинали в 8 «ступней», а в 5 «ступней» совершали вечернее омовение. Первые гномоны были сложными архитектурными сооружениями в виде высоких обелисков, охваченных полукругом каменных столбов которые и являлись ориентиром для определения времени. Время сохранило имя первого создателя солнечных часов - Вавилонский жрец и учёный Бероз. Он жил более двух тысяч лет назад. Именно он уточнил, что лучше измерять не длину тени, а её направление. Но в процессе создания первых солнечных часов выяснилось, что разместить метки (циферблат) на таких часах сложно. Оказалось, что метки для одного и того же часа в разные дни и месяцы сильно отличаются. Пришлось создавать циферблат в виде полусферы и чертить на нём сложную сеть часовых линий. Стрелкой служила тень от стержня, укреплённого на циферблате. Позднее солнечные часы усовершенствовали. Был придуман плоский циферблат, тень на который отбрасывала треугольная пластинка. Устанавливали их по компасу. Были известны даже карманные солнечные часы. Именно такие часы, гномоны, до сих пор можно встретить, например в Риме. Верстовой столб с солнечными часами стоит и на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. По таким часам можно было определить время с точностью до часа. Многие из первых часов прослужили долго и верно человеку, но появлялись новые, более удобные модели. Основным недостатком солнечных часов была абсолютная бесполезность в пасмурный день или в ночное время. Попытки измерения ночного времени привели к созданию огненных часов.

Огненные часы.

Огненные (огневые) часы измеряли время по количеству масла сгоревшего в лампе, или воска в свече. Распространенность огненных часов была столь велика, что единицей измерения времени, ненадолго, даже стала свеча. На вопрос: - «Который час?» следовал ответ: - «Две свечи»; что соответствовало примерно трем часам ночи, поскольку вся ночь делилась на три свечи. Такие часы были дешевы и удобны, но неточны. В 1819 году на таких часах впервые появился циферблат и часовая стрелка. По мере сгорания масла поплавок тянул шнурок и стрелка перемещалась по циферблату.

В усовершенствовании таких часов преуспели китайцы. Они на основе такого механизма создали даже будильник. В назначенный час огонь добирался до грузика и он, падая в бронзовую тарелку, будил хозяина. Когда появились первые песочные часы, огненные будильники в Китае уже были очень популярны. Недостатком таких часов была неточность их показаний из-за различной скорости выгорания масла и воска у разных ламп и свечей.

Водяные часы - «Клепсидра».

На смену солнечным и огненным часам 2500 лет назад пришли водяные часы. Они были более точны и совершенны. Эти часы надежно работали и днем и ночью. Устройство их было простым: сосуд с отверстием в днище и делением на стенках, по которым можно следить за падением уровня воды. Сосуд изготавливался, как правило, из металла, глины или стекла, наполнялся водой, которая медленно, по капле, вытекала, понижая уровень воды, а деления на сосуде определяли который час. Когда сосуд пустел, специально приставленный человек « часовщик», добавлял жидкость в сосуд.

Такие общественные часы были распространены в древнем Китае. «Часовщик» следил за уровнем воды, доливал её и вывешивал табличку с извещением который час – «ке». Греческий механик Ктезибий – первым усовершенствовал водные часы и придумал автоматическую клепсидру. По колонне, покрытой цифрами, бронзовый мальчик водил палочкой, указывая время. Другой бронзовый мальчик стоял на противоположной стороне колонны и плакал, его слёзы заполняли ёмкость, в которой поплавком был закреплён мальчик с указкой. По мере наполнения ёмкости мальчик перемещался всё выше вдоль колонны и до последней цифры на циферблате. Это случалось в конце суток, тогда вода быстро вытекала из ёмкости, мальчик опускался вниз колонны, жидкость перетекала к «плачущему» мальчику и сутки начинались снова. Позднее было создано много автоматических водных часов – с круглым циферблатом и стрелкой, с будильником, с боем.

Водяные часы быстро стали популярны. Их использовали как в домашнем быту, так и в войсках, правительственных учреждениях, школах. Они были на ипподромах, стадионах и судебных учреждениях. Водяные часы называли «Клепсидрой», что по-гречески означает «Похитительница». Именно клепсидре мы обязаны появлению выражения - «Течение времени».

В богатейшем торговом городе Египта — Александрии клепсидра получила наибольшее развитие. Именно в Александрии были открыты первые в мире часовые мастерские, которые производили разнообразные клепсидры. Производством клепсидр занимались ремесленники, которых звали мастерами автоматических водяных часов. Большинство клепсидр являлись сложным автоматическим устройством, с сигнальными механизмами и разнообразными движущимися фигурами, которые производили различные движения в определенные часы. С этого момента к водяным часам интерес усилился, так как часы стали нести развлекательную функцию. Восточная Римская империя (Византия) развивала технические и культурные традиции античности, а автоматические водяные часы служили украшением многих помещений императорского дворца в Константинополе.

Песочные часы.

Проще и удобнее в использовании и в ночное, и в дневное время были песочные часы. С ними мы хорошо знакомы, они применяются до сих пор. Песочные часы состоят из двух сообщающихся сосудов закрепленных в деревянной оправе. Половинки стеклянного сосуда имели форму чаши и предназначались для измерения незначительных промежутков времени. Работа песочных часов основана на пересыпании точно откалиброванного речного песка из одного сосуда в другой через узкое отверстие, в одну песчинку в одинаковые промежутки времени, принцип работы идентичен водяным часам, но из сосуда в сосуд бежит не вода, а песок. Точность работы таких часов зависит от качества песка. Приготовить же хороший песок было делом весьма хлопотным. Смесь морского песка и мраморных опилок кипятили на медленном огне в вине и лимонном соке, сушили и снова кипятили. И так до десятка раз! Подобные часы могли отмерять различные промежутки времени от 15 минут до нескольких часов, что зависит он ёмкости сосудов и размера отверстия между ними. Недостаток этих часов заключается в необходимости переворачивать песочные часы после пересыпания песка из верхнего сосуда в нижний.

Кстати, название «склянки», сохранившееся до сих пор на флоте, тоже пошло от песочных часов. На каждом корабле непременно имелись такие часы, по ним звонили в колокол - рынду, когда наступало время смены вахты. Моряки, до сих пор, говорят «отбивать склянки», хотя и пользуются современными часами.

Механические часы.

Время шло, появлялись и развивались города, а в них соборы, башни. Время ценилось всё больше. Церковные службы, торговые ряды, мастерские, да и вся жизнь всё сильнее ориентировалась на время. И вот на башнях и колокольнях появились совершенно новые - механические часы, с единственной часовой стрелкой. Считается, что первые башенные часы впервые были установлены в 1335 году в итальянском городе Милан. Это были огромные тяжеловесные механизмы башенных часов. Механизм их действия основан на взаимодействии гири, подвешенной на канате, множества шестерёнок, шпинделя и билянца. Совершая полуповороты влево и вправо, движение – задержка, шестерёнки приводили в движение часовую стрелку. Точность хода подобных часов, со шпинделем и билянцем, была низка, а суточная погрешность превышала 60 минут. Первым, кто догадался заменить билянец маятником, был великий Леонардо да Винчи. Хотя и нет данных, что он изготовил часы по своим чертежам. И маятниковый механизм пришлось изобретать заново. С этой задачей справился соотечественник да Винчи, великий учёный Галилео Галилей. На открытие закона колебания маятника, его навело наблюдение за раскачиванием люстры в соборе во время богослужения.

Опытным путём Галилей установил, что период колебания маятника зависит от его длины. Но и он не успел закончить работу по созданию первых маятниковых часов. И реальная конструкция таких часов впервые появилась в 1658 году благодаря талантливому голландскому изобретателю и ученому Христиану Гюйгенсу (через 16 лет после смерти Галилея). Суточная погрешность этих часов не превышала десятка секунд, но оказалось, что можно сделать ещё лучше. Позднее английский учёный Роберт Гук предложил новый, более точный, чем шпиндельный – анкерный ход.

Время шло, и вот уже механическими часами могли украсить свой дом вельможи и очень состоятельные люди. Домашние – напольные часы, как и башенные, по-прежнему приводились в движение гирями и билянцем. Новая жизнь таких часов началась, когда на смену гирям пришла пружина – упругая стальная лента, свёрнутая в спираль, а регулятором механизма стал маятник. Долгое время часовой механизм оставалась открытым, можно было наблюдать за слаженной работой многочисленных шестерёнок. Но оказалось, что на открытых часах быстрее оседает пыль, появляется ржавчина, а это влияет на точность. После того как часы стали заключать в корпус, они превратились в настоящее драгоценное произведение искусства. Постепенно большие напольные часы стали частью мебели, украшением дома. Изготовление таких часов считалось делом особенным. Лучших часовщиков стали называть художниками. Цех часовщиков Парижа избирал специальных надсмотрщиков, следивших за тщательность работы мастера. Бракодела могли оштрафовать или даже изгнать их цеха. Со временем стали популярны часы «с секретом». Когда наступало положенное время, в часах распахивались маленькие дверцы, их которых выскакивала кукушка, куковала, сколько положено и пряталась до следующего часа. Но постепенно появлялись и часы без особых украшений, служившие только хронометром, стоили такие часы гораздо дешевле, а значит стали доступны многим. Из предмета роскоши они превратились в обычную, доступную вещь.

Следующим новшеством в часовом деле стало помещение всех часовых механизмов: шестерёнок, пружины, крошечного белянца в небольшой коробочке первых карманных часов. Первым это удалось часовому мастеру из Нюрнберга Петеру Генлейну. Его карманные часы появились в 1500 году, но имели шпиндельный регулятор и обладали низкой точностью. Первые карманные часы, как и ранее, напольные ещё долго украшались золотом, драгоценными камнями и служили более для характеристики их владельца. Корпуса изготавливали в виде животных и различных геометрических фигур, а для украшения циферблата стали применять эмаль. Именно в то время циферблат карманных часов был накрыт стеклом впервые.

Семнадцатый век стал веком стремительного развития часового искусства. С момента изобретения спиральной пружины-балансира крутильный маятник, в носимых часах, полностью заменил обычный. После внедрения горизонтального анкерного спуска, точность хода носимых часов значительно повысилась, что привело к необходимости добавить в механизм минутную, а позже и секундную стрелки.

С развитием науки часовой механизм усложнялся, а точность хода повышалась. Таким образом, в начале восемнадцатого века для балансира и шестеренок впервые были использованы рубиновые и сапфировые опоры, что позволило повысить точность и запас хода, уменьшить трение.

Постепенно карманные часы дополнялись все более сложными устройствами, и некоторые образцы имели вечный календарь, автоподзавод, независимый секундомер, термометр, индикатор запаса хода, минутный репетир, а работу механизма давала возможность увидеть задняя крышка, выполненная из горного хрусталя.

На развитие часового дела влияли не только достижения науки, но и географические открытия. Так во времена дальних и длительных морских и океанских путешествий возникла острая необходимость в морском хронометре, без него невозможно было точно определять координаты корабля в безбрежном океане. И летом 1714 года парламент, крупнейшей на тот момент морской державы, Великобритании объявил премию 20 тысяч фунтов стерлингов создателю специальных морских часов, хронометра, способного долго сохранять – «перевозить» - точное время. Часовщик из английского города Барроу, узнал о премии лишь десять лет спустя. Так как он создал, к тому времени, особый маятник, точность хода которого не зависела от температуры и влажности окружающей среды, Джон Гаррисон решил побороться за награду. Своему изобретению часовщик отдал 30 лет. Лишь в 1759 году его четвёртый хронометр отправился в первое испытание – плавание через Атлантический океан на остров Ямайку. Оказалось, что после двухмесячного плавания часы отставали всего на 9 секунд.

Величайший вклад в развитие часовой промышленности внёс француз Авраам Луи Бреге. Понадобится немало времени, что бы перечислить все его изобретения – он придумал головку, вращая которую можно заводить часы, до него даже карманные часы заводили специальными ключами, он усовершенствовал анкерный ход, изобрёл новую спираль баланса – «спираль Бреге»-, применяемую в часах до сих пор, он создал часы с вечным календарём, которые сами автоматически перестраивались на високосный год. Но самым замечательным изобретением гениального мастера стал – турбийон (фр. – вихрь, круговорот). С его помощью удалось устранить влияние земного тяготения на точность работы карманных часов.

Время шло, и создание часов превращалось то в искусство, то в научный эксперимент. В XIX веке английский механик Джеймсом Кокс, мастер по изготовлению различных автоматов с движущимися фигурами и необыкновенных часов, создал «вечные часы». Так назвали их потому, что они не требовали ручного завода, а заводили себя сами. Современники мастера были уверены, что он создал вечный двигатель. Но оказалось, что часы представляли собой огромный барометр главной частью которого являлся большой сосуд с ртутью – около двухсот килограммов. И именно ртуть, реагируя на изменение атмосферного давления, перемещалась в сосуде, изменяя его вес, что и способствовало заведению часов. Часы это долго выставлялись в музеях коллекционеров, до сих пор они молчаливо стоят в углу одного их Лондонских музеев. Правда, много лет, «вечные часы», уже не работают. Во времена, когда высшим классом часового мастерства, считалось создание «астрономических» или «планетарных» часов, русские мастера не отставали от своих европейских коллег. Вятский мастер Семён Иванович Бронников резчик из дерева курительных трубок, резных шкатулок, ларцов, решил и заморскую диковинку «часы» сделать из своего любимого материала – дерева. Причём часы он сделал карманные, не большие, диаметром 30-40 мм. Корпус и циферблат изготовлял из капа, наростов, что бывают на берёзах. Материал этот имеет необычайно красивые узоры. Для шестерёнок с мелкими зубчиками использовали пальму, для волосков баланса – упругие волокна бамбука, а для стрелок жимолость. Ржевский мастер Терентий Иванович Волосков, увлекавшийся астрономией и создавший своими руками телескоп, первый в России создатель «астрономических часов». Это были большие комнатные напольные часы, которые показывали не только время. Фёдор Николаевич Глинка, случайно увидевший их, писал: «взглянув на часовую доску, вы увидите всю её, испещрённую кругами: это целый месяцеслов, или в уменьшенном виде картина неба. Там движется серебряная луна со всеми изменениями по фазам, там протекает золотое солнце по голубому горизонту. Что бы узнать, какой сейчас год или число, в каком положении Луна или в каком знаке Зодиака находиться Солнце, вам нужно только взглянуть на это часы – вы тотчас всё это увидите». В Петербурге в Военно-морском музее хранятся высокие, более двух метров высотой, часы ярославского мастера Льва Сидоровича Нечаева. Им более 150 лет. Как и часы Волоскова они, кроме времени, показывают месяц, число, дни недели, время восхода и захода солнца, продолжительность дня и ночи. Кроме, того восход и заход Солнца демонстрировались на особом «экране», причем с музыкальным сопровождением.

Знаменитый Нижегородский механик Иван Кулибин, увлекавшийся различными механизмами, изготовил в подарок от Нижнего Новгорода царице Екатерине I восхитительные часы – «часы яичной фигуры». Размером они были с гусиное яйцо, насчитывали более 400 деталей. Корпус был изготовлен из позолоченного серебра и покрыт затейливым орнаментом. Циферблат с двумя стрелками закрывала откидная крышка. Часы отбивали время. Ежечасно в их корпусе откидывались дверцы, и фигурки – автоматы разыгрывали представление. Ровно в полдень же звучал гимн, музыку которого сочинил сам мастер. Часы и сейчас хранятся в Эрмитаже. Здесь же и другое произведение великого механика часы «Павлин». Да, создал эти часы всё тот же англичанин Джеймс Кокс, но в Петербург они попали в разобранном виде. Так и пролежали более 10 лет в ожидании мастера, который сможет их «оживить». «Без него, - писали о Кулибине, - эта великолепная машина осталась во мраке неизвестности».

Отдельного рассказа заслуживают наручные часы. Это сейчас они самый распространённый и необходимый атрибут современного человека. А в 1809 году, когда парижский ювелир преподнёс жене императора Наполеона первые наручные часы, они не нашли себе применения. Считалось, что карманные или нагрудные часы удобнее. Всё, как это часто случается, изменила война. В первую мировую войну наручные часы стали востребованы военными лётчиками и артиллеристами. В боевой обстановке пользоваться ими оказалось намного удобнее. А вслед за военными и гражданские оценили преимущества этой замечательной штуки – наручных часов.

Электронные часы.

Следующим этапом в развитии часового дела стало создание электрических часов. Когда в XX веке англичанину Вильгельму Шорту удалось создать первые электрические часы. Оказалось, что по точности они превосходят все, до этого созданные. Они шли уже в 100 раз точнее самых лучших механических часов.

Позже российский изобретатель Феодосий Михайлович Федченко разработал часы в 10 раз точнее часов Шорта. Затем учёные выяснили, что если маятник выполнить из пластинки кварца – пьезокварца – и подвести к ней электрический ток, то частота колебаний, такого маятника остаётся неизменной. Следовательно, в электронных часах так же должен быть и специальный электромотор, для создания тока и миниатюрная электрическая батарейка, что заводить электромотор. На усовершенствование электрических часов, создание наручных электрических часов ушло ещё 35 лет. И началась конкуренция между механическими и электрическими наручными часами. Но время показало, что каждые из них удобны по-своему и необходимы в различных ситуациях.

Атомные часы.

Вершиной современной часовой науки стали атомные часы. Точность их хода невообразима, их ошибка – одна секунда в 30 миллионов лет. В атомных часах в качестве периодического процесса используются излучение или собственные колебания, связанные с процессами, происходящими на уровне атомов или молекул. Первым в атомных часах стал использоваться цезий, но со временем оказалось, что рубидиевые часы точнее и, что немаловажно, гораздо меньшего размера – всего то, небольшой чемодан. Конечно, в повседневной жизни такие часы не нужны, но вот в астрономии, морской навигации они необходимы. Так с помощью атомных часов учёные установили, что вращение Земли вокруг её оси нельзя считать равномерным. Выяснилось, что планета вращается весной чуть медленнее, чем осенью. Изменяется и длина суток – примерно на одну тысячную долю секунды. Рукотворные атомные часы оказались точнее природных. Именно это их свойство используется в современной астрономии. Благодаря атомным часам учёные совершенствуют наши знания не только о Земле, но и о Солнечной системе, галактиках. Атомные часы открывают новые возможность в познании Вселенной, Мироздания.

Водно-огненный будильник.

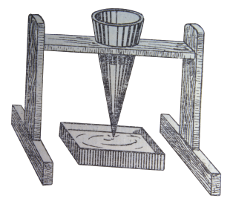

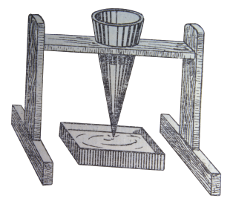

В практической части своей работы я решила сделать часы. Механические часы мне не создать, поэтому я с помощью взрослых сделала водно-огненный будильник. После создания чертежа, я приступила к сборке модели.

Сначала я сделала основание для конструкции с ёмкостью.

Собрала конструкцию, установила в ней ёмкость для воды. Затем установила конструкцию на основание.

Потом я сделала каркас для часов.

Дальше я закрепила нить с грузиком на каркасе часов.

Для создания разметки я использовала обычные современные часы.

Затем установила конструкцию с ёмкостью на каркас часов.

Соединила поплавок, крышку и свечу. Затем установила нижний сосуд.

Заполнила верхний сосуд водой и установила на нём крышку с поплавком. Потом зажгла свечу.

Когда свеча сгорает, нить рвётся и грузик падает на металлическое блюдце.

Выводы:

Часы, возникшие как результат наблюдения за природой, бывшие долго показателем богатства и знатности их хозяина, превратились сегодня, не только в прибор, необходимый для определения времени суток каждому человеку, но и в сложный прибор, при помощи которого мы продолжаем изучать окружающий мир.

Заключение:

Сложно представить современного человека без часов. В наше время часы не только хронометр, они могут быть украшением, служащим некоторым людям показателем богатства и престижа.

Совершенствуя часы, учёные создали из них сложный научный прибор, помогающий в изучении природы, планеты, Вселенной.

Список использованной литературы:

Черненко Геннадий Трофимович «Часы и время». Издательство «Балтийская книжная компания» Санкт-Петербург 2013 г.

Большая Российская Энциклопедия. Москва Научное Издательство 2005г.

Большая Энциклопедия. Издательство « Терра» 2006 г.

Википедия (Электронный ресурс)– свободная энциклопедия.

time.in.ua/time - (Электронный ресурс)

Э. Борохов «Энциклопедия афоризмов: Мысль в слове». Москва ООО «Издательство АСТ», 2003г.

8