СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Учебное пособие, практические задания

Просмотр содержимого документа

«Учебное пособие, практические задания»

37

Артемова Т.Г.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ПРЕДМЕТУ:

«ОХРАНА ТРУДА»

2024г.

Автор настоящего пособия: Артемова Татьяна Григорьевна включила в его содержание практические задания по изучению отдельных тем предмета «Охрана труда». Пособие содержит:

полный перечень практических работ по дисциплине «Охрана труда»;

методические рекомендации по их выполнению.

Практические работы направлены на:

освоение общих и профессиональных компетенций;

обобщение, систематизацию, углубление и закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам учебной дисциплины;

формирование умений применять полученные знания на практике.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Тема: Основные положения Федеральных законов нормативно-технических документов в области охраны труда.

Цель работы: Произвести анализ основных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда

1 Общие сведения

Основными законодательными актами, регулирующими вопросы охраны труда в Российской Федерации, являются Конституция Российской Федерации и Трудовой Кодекс Российской Федерации. Законодательные акты, кроме законов, могут включать указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и другие документы министерств и ведомств. Схематично структуру правовой системы можно представить в виде пирамиды, в вершине которой стоит Конституция РФ.

Статьи 37, 41 и 42 Конституции РФ имеют непосредственное отношение к безопасности труда.

Трудовой Кодекс РФ имеет раздел «Охрана труда», в котором законодательно определены:

- Обязанности работодателя и работника по обеспечению безопасных условий труда;

- Медицинские осмотры некоторых категорий работников (работающих на транспортный предприятиях, пищевой промышленности, подвергающихся воздействию опасных и вредных факторов производства и др.)

- Необходимость соответствия производственных объектов и продукции требованиям охраны труда;

- Права работников на охрану труда и гарантии такого права;

- Обязанность работников, в т.ч. Руководителей, проходить обучение и проверку знаний по охране труда;

- Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию, обязанности работодателя при несчастном случае , порядок расследования несчастных случаев, оформление материалов расследования несчастных случаев и рассмотрение разногласий по данным материалам.

Схематичный обзор статей ТК РФ, устанавливающих требования по охране труда:

По правовому уровню документы, регулирующие вопросы безопасности труда можно подразделить на законодательные акты, нормативные правовые акты и иные документы по охране труда федеральных органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, а также ее субъектов.

Законодательство представляет собой совокупность законов страны в какой либо области права, в частности области охраны труда.

Законодательный акт по охране труда – это акт, устанавливающий право работников на охрану труда в процессе трудовой деятельности, принятый или утвержденный законодательным органом.

Нормативный правовой акт по охране труда – это акт, устанавливающий комплекс правовых, организационно- технических, санитарно-гигиенических и лечебно- профилактических требований, направленных на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности работников в процессе труда, утвержденный уполномоченным компетентным органом.

Регулирование вопросов охраны труда осуществляется в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ.

Основным законом, регулирующим трудовые отношения является Конституция Российской Федерации. В соответствии с Конституцией Российской Федерации государство принимает на себя обязанность осуществлять деятельность, которая направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

К первостепенным нормативным актам в области охраны труда следует отнести:

- Трудовой кодекс Российской Федерации

- Федеральный закон от 17.05.1991 г № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»

- ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система стандартов безопасности

труда в организации», утвержденный постановлением Госстандарта России от 29 мая 2002г.

Федеральный закон устанавливает правовые основы регулирования отношений в области охраны труда между работодателями и работниками и направлен на создание условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

В России действуют 14 видов нормативных правовых актов, содержащих требования по обеспечению безопасности труда во всех сферах трудовой деятельности.

Каждый вид нормативного правового акта имеет официальное сокращенное название с обязательным указанием органа, утверждающего этот документ.

Перечень видов нормативных правовых актов по охране

труда

Законодательное регулирование вопросов обеспечения безопасности труда на предприятиях всех отраслей пищевой промышленности осуществляется на основе:

- межотраслевых правил и инструкций по охране труда;

- нормативных актов по охране труда по видам производства и работ;

- нормативных документов Ростехнадзора по охране труда;

- санитарных правил и норм, гигиенических нормативов, которые должны учитываться при организации системы охраны труда на производстве;

- стандартов системы стандартов безопасности труда (ССБТ) и гигиенических нормативов, используемых при аттестации рабочих мест по условиям труда;

-нормативных и методических документов в области гигиены труда.

Законодательные акты, кроме законов, могут включать указы Президента РФ, а также постановления правительства РФ, а также постановления, письма, положения и другие документы министерств и ведомств.

2. Порядок выполнения работы

Письменно подготовьте ответы на вопросы:

1. Перечислите основные положения установленного Федеральным законом «Об основах охраны труда в Российской Федерации» порядка регулирования отношений в области охраны труда?

2. Произведите схематичный обзор статей ТК РФ, устанавливающих требования по охране труда в тетради

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Оформите отчет и сдайте преподавателю.

3. Контрольные вопросы

1. Какими основными законодательными актами, регулируются вопросы охраны труда в Российской Федерации?

2. Какие требования охраны труда устанавливаются в ТК РФ?

3. Какой документ устанавливает права и обязанности работника и работодателя в области охраны труда?

4. Кто должен соблюдать требования ТК РФ?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Рассмотрение, анализ и разработка инструкций по охране труда

Цель: 1. Рассмотреть и проанализировать инструкцию по охране труда.

2. Усвоить порядок разработки и содержание инструкций по охране труда.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Инструкция по охране труда — нормативный акт, устанавливающий требования по охране труда при выполнении работ в производственных помещениях, на территории предприятия, на строительных площадках и в иных местах, где производятся эти работы или выполняются служебные обязанности.

Инструкции по охране труда могут быть типовые (отраслевые) и для работников предприятий (по должностям, профессиям и видам работ).

Типовые инструкции утверждаются федеральными органами исполнительной власти после проведения предварительных консультаций с соответствующими профсоюзными органами.

Инструкции по охране труда могут разрабатываться как для работников по должностям, отдельным профессиям (менеджеры, электросварщики, станочники, слесари, электромонтеры, уборщицы, лаборанты, доярки и др.), так и на отдельные виды работ (работа на высоте, монтажные, наладочные, ремонтные работы, проведение испытаний и др.).

Инструкция по охране труда должна содержать следующие разделы:

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ;

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ;

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ;

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ;

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

При необходимости в инструкции можно включать дополнительные разделы.

Для вводимых в действие новых производств допускается разработка временных инструкций для работников. Временные инструкции должны обеспечивать безопасное ведение технологических процессов и безопасную эксплуатацию оборудования.

Инструкции для всех должностей работников утверждаются руководителем предприятия после проведения предварительных консультаций с соответствующим профсоюзным органом и службой охраны труда, а в случае необходимости и с другими заинтересованными службами и должностными лицами по усмотрению службы охраны труда.

Инструкции работникам могут быть выданы на руки под расписку в личной карточке инструктажа для изучения при первичном инструктаже, либо вывешенных на рабочих местах или участках, либо храниться в ином месте, доступном для работников.

Изучение инструкций для работников обеспечивается работодателем. Требования инструкций являются обязательными для работников. Невыполнение этих требований должно рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

2.1. Просмотреть видеоматериал о выполнении работ с применением ручного слесарного инструмента

2.2. Проанализировать инструкцию по охране труда, представленную в видеоматериале.

2.3. В соответствии с требованиями, предъявляемыми к инструкциям по охране труда, составить инструкцию по охране труда при выполнении работ по обогащению полезных ископаемых.

2.4 Ответить на контрольные вопросы.

2.5 Оформить отчет и сдать преподавателю.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое инструкция по охране труда?

2. Какие бывают виды инструкций по охране труда?

3. Кто разрабатывает инструкцию по охране труда?

4. Какие разделы должна содержать инструкция по охране труда?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ.

Цель: Приобрести практические навыки по заполнению журнала инструктажей и проведение первичного инструктажа.

В процессе выполнения практической работы обучающийся должен уметь и знать: У3- принимать меры для исключения производственного травматизма

З2- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации железнодорожного транспорта

Оснащение: Журнал инструктажа, нормативная документация, формы из журнала. Компьютеры с выходом в интернет.

Задание: Изучить ГОСТ 12.0.004.-90 и теоретические выкладки с использование персонального компьютера, открыть форму журнала инструктажа и заполнить ее, проанализировав порядок и сущность проведения инструктажа

Ход работы:Ознакомится с заданием.

Получение навыков в проведении инструктажа в группе.

Заполнение журнал при помощи ПК или в тетради..

Задание: Провести инструктаж и заполнить журнал первичного инструктажа, для следующих профессий:

| Вариант | Профессия и должность работника |

| 1 | Слесарь по ремонту оборудования. |

| 2 | Уборщик производственных помещений. |

| 3 | Охранник. |

| 4 | Водитель. |

| 5 | Машинист экскаватора. |

| 6 | Электрогазосварщик. |

| 7 | Слесарь-сантехник. |

| 8 | Электромеханик СЦБ. |

| 9 | Сварщик. |

| 10 | Электромонтер СЦБ. |

Инструктажи рабочих по охране труда и безопасности.

Виды и порядок проведения инструктажей определены ГОСТом 12.0.004-90.

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются:

вводный;

первичный на рабочем месте;

повторный;

внеплановый;

целевой.

Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, а также с учащимися в учебных заведениях перед началом лабораторных и практических работ в учебных лабораториях, мастерских, участках, полигонах.

Вводный инструктаж проводят по программе, утвержденной руководителем (главным инженером) предприятия, учебного заведения по согласованию с профсоюзным комитетом.

Первичный инструктаж на рабочем местеПервичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности проводят:

со всеми вновь принятыми на предприятие, переводимыми из одного подразделения в другое;

с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками;

со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории действующего предприятия;

со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы при проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, участках, при проведении внешкольных занятий в кружках, секциях.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, разработанным и утвержденным руководителями производственных и структурных подразделений предприятия, учебного заведения для отдельных профессий или видов работ.

Повторный инструктажПовторный инструктаж проходят все рабочие независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в полугодие.

Внеплановый инструктажВнеплановый инструктаж проводят:

при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним;

при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;

при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению

по требованию органов надзора;

при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, - более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 дней.

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне предприятия, цеха и т.п.); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на которые оформляется наряд- допуск, разрешение и другие документы; проведение экскурсии на предприятии, организации массовых мероприятий с учащимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.).

Контрольные вопросы:Какие виды инструктажей вы знаете?

Классификация инструктажей.

Как оформляется инструктажа проведение первичного ?

В результате проведенного занятия студент должен уметь проводить инструктаж.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

«СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Научиться разрабатывать основные элементы системы управления охраной труда.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА (СУОТ) — часть общей системы управления (менеджмента) организации, обеспечивающая управление рисками в области охраны здоровья и безопасности труда, связанными с деятельностью организации

СУОТ ДОЛЖНА ПРЕДУСМАТРИВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ:

- планирование показателей условий и охраны труда;

- контроль плановых показателей;

- возможность осуществления корректирующих и предупредительных действий;

- возможность адаптации к изъясняющимся обстоятельствам;

- возможность интеграции в общую систему управления организации в виде отдельной подсистемы.

Ответственность за охрану труда в организации несет ее руководство.

При намерении руководства создать в своей организации СУОТ необходимо решить задачи:

-определение законов и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации;

- выявление опасных и вредных производственных факторов и соответствующих им рисков, связанных с настоящими или планируемыми видами деятельности организации;

- определение политики организации в области охраны труда;

определение целей и задач в области охраны труда, установление приоритетов;

- разработка организационной схемы и программы для реализации политики и достижения ее целей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА.

Государственное Управление охраной труда осуществляется правительством Российской Федерации непосредственно или по его поручению федеральным органом исполнительной власти по труду и др. федеральными органами исполнительной власти. Основной орган управления охраной труда- Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Важнейшим органом управления безопасностью труда на предприятии является служба охраны труда, которая осуществляет контроль за соблюдением требований безопасности и организует работу по улучшению условий и охране труда на предприятиях.

Обучение является важнейшим инструментом обеспечения безопасности труда. Оно должно осуществляться при профессиональной подготовке специалистов, рабочих и служащих. Обучение безопасности труда осуществляется при получении образования в высших и средних специальных заведениях, в системе профессиональных училищ. Кроме того, обучение руководителей и специалистов осуществляется через систему повышения квалификации.

Инструкция по охране труда - нормативный акт, устанавливающий требования по охране труда при выполнении работ в производственных помещениях, на территории предприятия, на строительных площадках и в иных местах, где производятся эти работы или выполняются служебные обязанности. Инструкции могут разрабатываться как для работников отдельных профессий (электросварщики, слесари, электромонтеры и др.), так и на отдельные виды работ (работа на высоте, наладочные работы, испытания и т.д.).

Проверка знаний является необходимой составляющей обучения и инструктажа. Проверка знаний, полученных в результате обучения и повышения квалификации, осуществляется в виде экзаменов, зачетов, тестов.

Проведение инструктажей. Результаты инструктажа проверяются устным опросом или с помощью технических средств обучения. Инструктажи согласно гост 12.04.004-90 делятся на 5 видов:

- вводный;

- первичный;

- повторный;

- внеплановый;

- целевой.

Правовые и нормативные основы охраны труда на предприятии.

Все вопросы, связанные с организацией системы охраны труда на предприятии, требования по безопасности труда регулируются законами, законодательными и правовыми актами.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА:

- создание системы законодательных и нормативных правовых актов в области безопасности труда;

- надзор за соблюдением законодательных и нормативных актов;

- оценка и анализ условий безопасности труда, заключающиеся в аттестации рабочих мест по условиям труда;

- анализ состояния травматизма и заболеваемости, расследование и учет несчастных случаев на производстве;

- обучение и инструктирование работников правилам и безопасности труда.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Ознакомиться с общими сведениями о разработке СУОТ.

Заполнить таблицу1.

| Этапы СУОТ | Обеспечение безопасности труда | Основные задачи управления безопасностью труда |

| | | |

2.3 Выполнить задания, предлагаемые ФЦИОР.

2.4 Ответить на контрольные вопросы.

2.5 Оформить отчет и сдать преподавателю.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Что такое система управления охраной труда?

Кто ответственный за разработку СУОТ?

Перечислите основные элементы обеспечения безопасности труда.

С какой целью разрабатывается СУОТ?

Тема: Расследование, оформление и учет несчастных случаев на производстве.

Оформление акта о несчастном случае на производстве по форме Н-1.

Цель: Приобрести практические навыки по составлению акта - формы Н-1

Оснащение: Нормативная документация, Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Компьютеры с выходом и интернет.

В процессе выполнения практической работы обучающийся должен уметь:

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности

- принимать меры для исключения производственного травматизма

Ход работы:Ознакомьтесь с типом формы акта Н-1.

Разбор несчастных случаев на производстве, примеры несчастных случаев.

Анализ травматизма по конкретному несчастному случаю.

Заполнения акта формы Н-1.

Определение вины пострадавшего. Задания выполняются на бланке формы Н-1

Задание: С использованием персонального компьютера заполнить акт по форме Н-1, если произошел несчастный случай с работником по варианту из таблицы:

| Вариант | Профессия пострадавшего работника и вид случая |

| 1 | Водитель, лѐгкий случай. |

| 2 | Электромонтер СЦБ, лѐгкий случай. |

| 3 | Слесарь по ремонту оборудования, тяжелый случай. |

| 4 | Электрогазосварщик, тяжелый случай. |

| 5 | Машинист экскаватора, легкий случай. |

| 6 | Помощник машиниста экскаватора, легкий случай. |

| 7 | Сварщик, тяжелый случай. |

| 8 | Слесарь по ремонту электрооборудования, легкий случай. |

| 9 | Слесарь -сантехник, легкий случай. |

| 10 | Электромеханик СЦБ, тяжелый случай. |

Несчастный случай на производстве - случай с работником, связанный с воздействием на него опасного производственного фактора.

Расследование и учет несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний необходимы в первую очередь:

для анализа причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости с целью разработки и реализации мероприятий, направленных на их устранение, улучшение состояния охраны труда;

для обеспечения социальной защиты лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве или в результате профессиональных заболеваний.

- Нормативные правовые документы, устанавливающие обязательность расследования и учета несчастных случаев на производстве.

Федеральный закон "Об основах охраны труда в Российской Федерации" от

02.07.99 № 181-ФЗ.

Из статьи 14 Закона: Работодатель обязан обеспечить ...расследование в установленном Правительством Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний...".

Кодекс законов о труде Российской Федерации.

Из статьи 147 Кодекса: "Администрация предприятий, учреждений, организаций с участием представителей соответствующего выборного профсоюзного органа предприятия, учреждения, организации, а в установленных законодательством случаях с

участием представителей и других органов, обязана своевременно и правильно проводить расследование и учет несчастных случаев на производстве...".

Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 11.03.99 № 279 (с изм. от 28.01.2000 и изм. от 24.05.2000).

Закон Кемеровской области "Об охране труда".

Из статьи 19 закона: "Работодатель обязан ...проводить своевременное и объективное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии с действующими нормативными актами...".

- Лица, на которые распространяется действие Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве.

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие на производстве с работниками и другими лицами при выполнении ими трудовых обязанностей и работы по заданию организации или индивидуального предпринимателя. К ним относятся:

работники, выполняющие работу по трудовому договору (контракту);

граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору;

студенты образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, учащиеся образовательных учреждений среднего, начального профессионального образования и образовательных учреждений основного общего образования, проходящие производственную практику в организациях;

лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду администрацией организации;

другие лица, участвующие в производственной деятельности организации или индивидуального предпринимателя, в том числе подлежащие обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (из Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, п. 2).

- Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету.

Расследуются и подлежат учету несчастные случаи, повлекшие за собой:

необходимость перевода работника на другую работу,

временную или стойкую утрату трудоспособности;

либо его смерть. К ним относятся:

травма, в том числе полученная в результате нанесения телесных повреждений другим лицом;

острое отравление;

тепловой удар;

ожог;

обморожение;

утопление;

поражение электрическим током, молнией, излучением:

укусы насекомых и пресмыкающихся;

телесные повреждения, нанесенные животными;

повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций,

если они произошли:

а) в течение рабочего времени на территории организации или вне территории организации (включая установленные перерывы), а также во время необходимое для приведения в порядок орудий производства, одежды и т.п. перед началом или по окончании работы, а также при выполнении работ в сверхурочное время, выходные и праздничные дни;

б) при следовании к месту работы или с работы на предоставленном работодателем транспорте либо на личном транспорте при соответствующем договоре или распоряжении работодателя о его использовании в производственных целях

в) при следовании к месту командировки и обратно.

г) при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха;

д) при привлечении работника в установленном порядке к участию в ликвидации последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера;

е) при осуществлении не входящих в трудовые обязанности работника действий, но совершаемых в интересах работодателя или направленных на предотвращение аварии или несчастного случая.

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с работником, подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (из Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, п.З).

Следует обратить внимание на то, что не квалифицируется как несчастный случай на производстве тот несчастный случай, который произошел с работником в рабочее время, но если работник выполнял работу которая не входит в его обязанности или на ее выполнение не было задания руководителя. Например, если работник на станке выполнял работу в личных целях.

- Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на производстве.

О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, пострадавший или очевидец несчастного случая извещает непосредственного руководителя работ, который обязан:

немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в учреждение здравоохранения:

сообщить работодателю или лицу, им уполномоченному, о происшедшем несчастном случае;

принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующего фактора на других лиц;

сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не приведет к аварии)

Если несчастный случай на производстве произошел с застрахованным, работодатель обязан в течение суток сообщить об этом в исполнительный орган Фонда социального страхования РФ (по месту регистрации в качестве страхователя) (из Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, п. 4).

- Порядок оформления акта о несчастном случае на производстве и учете несчастного случая.

По результатам расследования группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая и несчастного случая со смертельным исходом комиссия составляет акт о расследовании несчастного случая

(из Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, п. 15).

По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему:

необходимость перевода работника в соответствии с медицинским заключением на другую

потерю трудоспособности работником на срок не менее одного дня;

его смерть,

оформляется акт о несчастном случав на производстве по форме Н-1 в двух экземплярах. При групповом несчастном случае на производстве акт по форме Н-1 составляется на каждого пострадавшего отдельно.

Если несчастный случай на производстве произошел с работником сторонней организации, то акт по форме Н-1 составляется в трех экземплярах, два из которых вместе с материалами расследования несчастного случая и актом расследования направляются работодателю, работником которого является (являлся) пострадавший. Третий экземпляр

акта по форме Н-1 и материалы расследования остаются у работодателя, где произошел несчастный случай.

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется дополнительный экземпляр акта по форме Н-1. (из Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, п. 18).

В акте по форме Н-1 должны быть подробно изложены обстоятельства и причины несчастного случая на производстве, а также указаны лица, допустившие нарушения требований по охране труда. В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, в пункте 8 акта по форме Н-1 указывается степень его вины в процентах, определенная комиссией по расследованию несчастных случаев на производстве.

Содержание акта по форме Н-1 должно соответствовать выводам комиссии, проводившей расследование несчастного случая на производстве (из Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, п. 19).

Акт по форме Н-1 подписывается членами комиссии, утверждается работодателем или лицом, им уполномоченным, и заверяется печатью организации.

(из Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, п. 20).

Форма акта приведена в приложении к данному пособию.

- Кому работодатель обязан направлять акты по расследованию несчастных случаев на производстве?

Работодатель в 3-дневный срок после утверждения акта по форме Н-1 обязан выдать:

один экземпляр указанного акта пострадавшему, а при несчастном случае на производстве со смертельным исходом - родственникам погибшего либо его доверенному лицу (по требованию);

второй экземпляр акта вместе с материалами расследования несчастного случая на производстве хранится в течение 45 лет в организации по основному (кроме совместительства) месту работы (службы, учебы) пострадавшего на момент несчастного случая на производстве;

третий экземпляр акта по форме Н-1 при страховых случаях с материалами расследования работодатель направляет в исполнительный орган Фонда социального страхования РФ (по месту регистрации в качестве страхователя). (из Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, п.21).

Акты по форме Н-1 регистрируются работодателем в журнале регистрации несчастных случаев на производстве (из Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, п. 22).

Форма журнала установлена Постановлением Минтруда РФ от 07.07.99 № 19.

Контрольные вопросы:Кто формирует комиссию для расследования легкого несчастного случая?

Кто входит в состав комиссии по расследованию легкого несчастного случая?

Какой несчастный случай считается производственным.

В каких случаях составляются акты о несчастных случаях.

В скольких экземплярах заполняются акт по форме Н-1?

В какие сроки расследуются легкий несчастный случай.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ

Цель работы: Изучить средства защиты от травм для работников общественного питания, составить их перечень.

Основные сведения.

Среди травмирующих факторов, вызывающих механические травмы, в том числе со смертельным исходом, на первом месте находится производственное, транспортно- технологическое оборудование, на втором – транспортные средства, а затем подъемное, силовое и энергетическое оборудование, поверхности оборудования и пола, воздействие веществ и материалов, в том числе сыпучих. При проектировании и эксплуатации технологического оборудования предусматривают применение устройств, либо исключающих возможность контакта человека с опасной зоной, либо снижающие опасность травматизма.

Для защиты от травм применяются коллективные и индивидуальные средства.

Индивидуальные (костюмы, каски, очки, рукавицы, обувь) используются в качестве дополнительных или вспомогательных, а основными устройствами защиты от механических травм являются средства коллективной защиты, классификация которых в соответствии с ГОСТ 12.4.125- 84 «ССБТ. Средства коллективной защиты от воздействия механических факторов».

Они подразделяются на следующие группы защитных

устройств:

А – оградительные

Б – предохранительные

В – тормозные

Г – автоматического контроля и сигнализации

Д- дистанционного управления

Е – сигнальных цветов и знаков безопасности.

Общими требованиями к средствам защиты являются:

- обеспечение оптимальных и безопасных условий труда

рабочих,

- высокая степень защиты,

- учет индивидуальных особенностей оборудования и технологических процессов,

- удобство обслуживания машин и механизмов,

- соблюдение требований технической эстетики.

Эти группы защитных устройств отличаются друг от друга принципами действия, которые направлены либо на ликвидацию воздействия опасного фактора на человека, либо на удаление его из опасной зоны, либо на своевременное

предупреждение его о появлении опасного фактора.

Оградительные устройства защиты.

Устанавливаются между опасным производственным фактором и работающим. Оградительные устройства делят на стационарные, съемные и переносные. Съемные ограждения устанавливают на оборудовании в местах, требующих периодического доступа к опасным зонам для осуществления промежуточных технологических операций (загрузка и размещение сырья в месильных машинах). Принцип действия этих устройств заключается в изоляции опасного фактора в недоступном для человека пространстве. По конструкции они подразделяются на кожухи, двери, крышки, барьеры, экраныи щиты.

Предохранительные устройства.

Работают по принципу ликвидации опасного фактора в источнике его возникновения, не требуют контроля, так как срабатывают автоматически.

Они делятся на блокирующие устройства, срабатывающие при ошибочных действиях работающего, и на ограничительные, срабатывающие при нарушениях параметров технологического процесса или режима работы оборудования.

Блокирующие устройства – надежный механизм, связывающий оградительные устройства с приводом электроустановки в целях его отключения для обеспечения безопасности работающих, что обычно достигается разрывом установленных в сети контактов, приводящих к отключению питания двигателя электротоком. Сеть разорвана, если съемные кожухи, барьеры, экраны, щиты отсутствуют или установлены неправильно, а двери или крышки оборудования открыты или закрыты неполностью.

Механические блокировки широко используют на технологическом оборудовании пищевых предприятий (месильные машины, миксеры, центрифуги)

Ограничительные устройства подразделяются на муфты, клапаны, шпонки, мембраны, сильфоны, штифты, пружины и шайбы. Они предотвращают повышение давления сверх допустимого значения, защищают работающее под давлением оборудование: от гидравлического удара, разрушения, а операторов – от травм.

Тормозные устройства предназначены для остановки оборудования в случае возникновения травмоопасной или аварийной ситуации, удержания его в неподвижном состоянии при отключении или для проведения ремонтных работ.

Устройства автоматического контроля и сигнализации предназначены для контроля, передачи и воспроизведения информации в целях привлечения внимания работающих ипринятия ими решений при появлении опасного фактора. На пищевых предприятиях эксплуатируется большое количество оборудования, использующего топливный природный газ.

Имеют место случаи, когда при случайном уменьшении давления газа в сети или временном прекращении его подачи происходит отрыв пламени от горелки (погасание), а затем при поступлении газа топочный объем наполняется газом и смесь газа с воздухом взрывается. Для исключения подобных случаев применяют различные автоматические устройства.

Устройства дистанционного управления.

Предназначены для удаления работающего из опасной зоны и по принципу действия бывают механическими, электрическими, пневматическими, гидравлическими и комбинированными.

Знаки безопасности и сигнальные цвета.

Предназначены для привлечения внимания работающего к технологических линиях. На участках производственного помещения с целью предупреждения производственных

травм.

Знаки безопасности подразделяются на запрещающие, предупреждающие, предписывающие и указательные.

Запрещающие знаки указывают на недопустимость определенных действий(курить, входить).

Предупреждающие знаки предостерегают о возможных потенциальных опасностях (взрыве, падении, электрическом напряжении).

Предписывающие знаки указывают работающему на необходимость соблюдения определенных правил личной безопасности (работать в защитной одежде, головном уборе).

Указательные знаки сообщают работающему о расположении средств пожарной защиты, пункта первой медицинской помощи, связи.

Сигнальные цвета имеют определенное смысловое значение:

- красный указывает на запрещение, непосредственную опасность или средство пожаротушения

- желтыйпредупреждает о возможной опасности

- зеленый разрешает выполнение работы только при соблюдении определенных требований безопасности

- синийнесет информацию о местонахождении разных объектов и устройств.

Порядок выполнения работы

1. Изучить средства защиты, принцип их действия.

2. Составить перечень средств защиты для работников общественного питания.

3. Данные занести в таблицу.

| Группа защитных устройств | Принцип действия | Область применения |

| | | |

Содержание отчета

В отчете необходимо представить перечень средств защиты.

Контрольные вопросы:

1. Что относится к средствам коллективной защиты от травм?

2. На какие группы подразделяются знаки безопасности?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

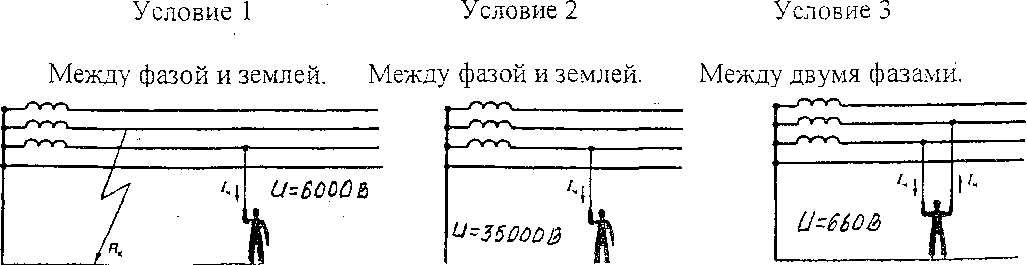

Цель: Определить ток, поражающий человека, к какой категории он относится, выбрать, для полученного значения СИЗ. Рассмотреть схемы заземления, зануления, отключения. Изучить изолирующие электрозащитные средства.

В процессе выполнения практической работы обучающийся должен уметь и знать: У6 – применять безопасные методы выполнения работ

З2- правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок

Оборудование: Диэлектрические боты, перчатки, коврики, указатели напряжения, диэлектрический изолирующий инструмент.

Задание: Из условия по варианту рассчитать исход поражения человека электрическим током, если считать, что он прикоснулся к фазному проводу, с частотой тока 50 Гц. Время нахождения под током 1 секунда.

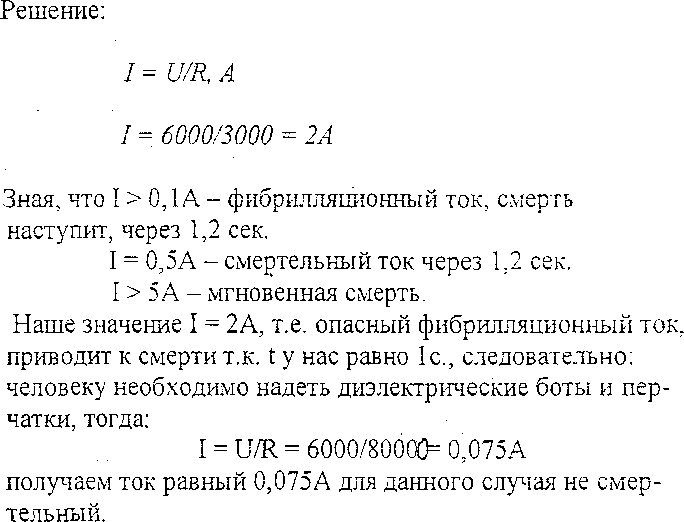

При условии, что правой рукой он коснулся токоведущей линии 6000 В. Сопротивление человека 3 кОм (с учетом его особенностей одежды).

Рассчитать исход поражения, если человек наденет диэлектрические боты, перчатки и встанет на диэлектрический коврик и его R повысится до 10000 Ом при U=6000 В.

Пример расчета:

Пример расчета:

Дано:

Uф=6000 В Rу=30000 м

?

Варианты для решений

Варианты для решений

| № варианта | Условие | R |

| 1 | 1 | 3 |

| 2 | 2 | 4 |

| 3 | 3 | 0,5 |

| 4 | 1 | 3,1 |

| 5 | 2 | 4,5 |

| 6 | 3 | 0,6 |

| 7 | 1 | 3,3 |

| 8 | 2 | 5 |

| 9 | 3 | 0,61 |

| 10 | 1 | 3,5 |

| 11 | 2 | 6 |

| 12 | 3 | 0,66 |

| 13 | 1 | 3,8 |

| 14 | 2 | 6,4 |

| 15 | 3 | 0,67 |

| 16 | 1 | 4 |

| 17 | 2 | 7 |

| 18 | 3 | 0,68 |

| 19 | 1 | 4,1 |

| 20 | 2 | 7,3 |

| 21 | 3 | 0,7 |

| 22 | 1 | 4,6 |

| 23 | 2 | 8 |

| 24 | 3 | 0,74 |

| 25 | 1 | 4,7 |

| 26 | 2 | 9,1 |

Для задачи 2.

Повышение сопротивляемости при использовании диэлектрических бот, перчаток, ковриков.

| U = 6000 В | U = 35 000 В | U = 660 В |

| R = 80 000 Ом | R = 500 000 Ом | R = 1000 Ом |

Повышение электробезопасности в установках достигается применением систем защитного заземления, зануления, защитного отключения и других средств и методов защиты, в том числе знаков безопасности и предупредительных плакатов и надписей. В системах местного освещения, в ручном электрифицированном инструменте и в некоторых других случаях применяют пониженное напряжение.

Требования к устройству защитного заземления и зануления электрооборудования определены ПУЭ*, в соответствии с которыми они должны устраиваться при номинальном напряжении 380 В и выше переменного и 440 В и выше постоянного тока. В условиях работ в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных

они должны выполняться в установках с напряжением питания 42 В переменного и 110 В постоянного тока. Защитному заземлению или занулению подлежат металлические части электроустановок, доступные для прикосновения человека, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.

Защитное заземление представляет собой преднамеренное электрическое соединение металлических частей электроустановок с землей или ее эквивалентом (водопроводными трубами и т. п.)

При пробое изоляции токоведущих частей на корпус, изолированный от земли, он оказывается под фазовым напряжением Uф. В этом случае ток, проходящий через человека,

Iч Uср (Rч Rсиз ),

где Rч — сопротивление тела человека; Rсиз — сопротивление средств индивидуальной защиты; при их отсутствии Rсиз = 0

380/220 В она должна быть не более 4 Ом, в установках 220/127 В — не более 8 Ом. Если мощность источника питания не превышает 100 кВА, сопротивление заземления

может быть в пределах 10 Ом.

В качестве заземляющих устройств электроустановок в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители. Возможно применение железобетонных фундаментов промышленных зданий и сооружений. При отсутствии естественных заземлителей допускается применение переносных заземлителей, например, ввинчиваемых в землю стальных труб, стержней, уголков. После заглубления в землю они должны иметь концы длиной 100...200 мм над поверхностью земли, к которым, привариваются соединительные проводники. Категорически запрещается использовать в качестве заземлителей трубопроводы с горючими жидкостями и газами.

Зануление состоит в преднамеренном соединении металлических нетоковедущих частей оборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие пробоя изоляции, с нулевым защитным проводником . При замыкании любой фазы на корпус образуется контур короткого замыкания, характеризуемый силой тока весьма большой величины, достаточной для «выбивания» предохранителей в фазных питающих проводах. Таким образом электроустановка обесточивается. Предусматривается повторное заземление нулевого проводника на случай обрыва нулевого провода на участке, близком к нейтрали. По этому заземлению ток стекает на землю, откуда попадает в заземление нейтрали, по нему во все фазные провода, включая имеющий пробитую изоляцию, далее на корпус. Таким образом образуется контур короткого замыкания.

Защитное отключение электроустановок обеспечивается путем введения устройства, автоматически отключающего оборудование — потребитель тока при возникновении опасности поражения током.

Схемы отключающих автоматических устройств весьма разнообразны. Во всех случаях система срабатывает на превышение какого-либо параметра в электрических цепях технологического оборудования (силы тока, напряжения, сопротивления изоляции). Повышение электробезопасности достигается также путем применения изолирующих, ограждающих, предохранительных и сигнализирующих средств защиты.

Изолирующие электрозащитные средства делятся на основные и дополнительные.

Основные изолирующие электрозащитные средства способны длительное время выдерживать рабочее напряжение электроустановки, и поэтому ими разрешается касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением, и работать на этих частях. К таким средствам относятся: в электроустановках напряжением до 1000 В — диэлектрические резиновые перчатки, инструмент с изолирующими рукоятками и указатели напряжения до 1000 В (ранее назывались токоискателями); в -электроустановках напряжением выше 1000 Б — изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, а также указатели напряжения выше 1000 В.

Дополнительные изолирующие электрозащитные средства обладают недостаточной электрической прочностью и поэтому не могут самостоятельно защищать человека от поражения током. Их назначение — усилить защитное действие основных изолирующих средств, вместе с которыми они должны применяться. К дополнительным изолирующим средствам относятся: в электроустановках напряжением до 1000 В — диэлектрические галоши, коврики и изолирующие подставки; в электроустановках напряжением выше 1000 В — диэлектрические перчатки, боты; коврики, изолирующие подставки. Ограждающие средства защиты предназначены для временного ограждения токоведущих частей (временные переносные ограждения, щиты, ограждения-клетки, изолирующие накладки, изолирующие колпаки).

Сигнализирующие средства включают запрещающие и предупреждающие знаки безопасности,

а также плакаты: запрещающие, предостерегающие, разрешающие, напоминающие. Чаще всего используется предупреждающий знак «Проход запрещен».

Предохранительные средства защиты предназначены для индивидуальной зашиты работающего от световых, тепловых и механических воздействий. К ним относят: защитные очки, противогазы, специальные рукавицы и т. п.

Ознакомиться с темой, целью и заданием работы.

По варианту произвести расчет силы тока, сделать выводы по результатам работы.

Изучить теоретический материал и законспектировать основные мероприятия по защите работника от воздействия электрического тока.

Ответить на контрольные вопросы.

Сделать вывод по работе.

Применением чего достигается повышение электробезопасности в установках

Требования ПУЭ

Что такое защитное заземление

Схема защитного заземления

Зануление

Защитное отключение

Основные изолирующие электрозащитные средства

Дополнительные изолирующие электрозащитные средства.

Ограждающие средства

Сигнализирующие средства

Предохранительные средства

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8

ИЗУЧЕНИЕ ПРАВИЛ И СРОКОВ ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

Цель: Изучить правила и сроки испытания средств защиты от поражения электрическим током.

В процессе выполнения практической работы обучающийся должен уметь и знать: как применять безопасные методы выполнения работ;

правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Оборудование: Правила испытаний средств защиты, плакаты, электрозащитные средства.

Ход работы:Изучения теоретического материала.

Работа с образцом электрозащитных средств (диэлектрические перчатки, боты, калоши, коврик, подставки, штанги, клещи, плакаты)

Оформление отчета.

Задание: Изучив теоретический материал, указать сроки и правила испытания средства защиты от поражениря электрическим током.

| Вариант | Вид средства защиты |

| 1 | Диэлектрические перчатки при U до 1000B |

| 2 | Диэлектрические перчатки при U выше 1000B |

| 3 | Диэлектрические боты при U до 1000B |

| 4 | Диэлектрические боты при U выше 1000B |

| 5 | Диэлектрические галоши при U до 1000B |

| 6 | Диэлектрические галоши при U выше 1000B |

| 7 | Диэлектрические коврики при U до 1000B |

| 8 | Диэлектрические коврики U выше 1000B |

| 9 | Изолирующие штанги при U до 110 kB |

| 10 | Диэлектрические дорожки при U выше 1000B |

ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

В эксплуатации средства защиты подвергают эксплуатационным периодическим и внеочередным испытаниям (после ремонта, замены каких-либо деталей, при наличии признаков неисправности). Внеочередные испытания средств защиты проводят по нормам эксплуатационных испытаний.

Типовые, периодические и приемо-сдаточные испытания проводятся на предприятии-изготовителе средств защиты

При испытаниях проверяют механические и электрические характеристики средств защиты. Механические испытания проводятся перед электрическими.

15

Все электрические испытания средств защиты повышенным напряжением должны проводиться специально обученными лицами. Каждое средство защиты перед электрическим испытанием должно быть тщательно осмотрено с целью проверки размеров, исправности, комплектности, состояния изоляционных поверхностей, наличия номера. При несоответствии средств защиты требованиям Правил испытание не проводят до устранения обнаруженных недостатков.

Испытания, как правило, следует проводить переменным током частотой 50 Гц при температуре 25 + 10" С. Скорость подъема напряжения до 1/3 испытательного может быть произвольной, дальнейшее повышение напряжения должно быть плавным и быстрым, позволяющим при напряжении более, 3/4 испытательного вести отсчет показаний измерительного прибора. При достижении требуемого значения напряжение после выдержки нормированного времени должно быть быстро снижено до нуля или при значении, равном 1/3 или менее испытательного, отключено (ГОСТ 1516.2- 76). Испытание средств защиты из резины можно проводить постоянным (выпрямленным) током. При испытании постоянным током испытательное напряжение должно быть равным 2,5-кратному значению испытательного напряжения переменного тока. Ток, протекающий через изделие, при этом не нормируется. Продолжительность испытания та же, что и при переменном токе.

При испытаниях повышенное напряжение прикладывается к изолирующей части средства защиты. При отсутствии соответствующего источника напряжения, необходимого для испытания изолирующего электрозащитного средства, целиком, допускается испытание его по частям. При этом изолирующая часть средства защиты делится на участки, к которым прикладывается часть указанного полного испытательного напряжения, пропорциональная длине и увеличенная на 20%.

Основные электрозащитные средства, предназначенные для электроустановок напряжением свыше 1 до ПО кВ, испытываются напряжением, равным 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ, а предназначенные для электроустановок напряжением от 110 кВ и выше-равным 3-кратному фазному. Дополнительные электрозащитные средства испытываются напряжением, не зависящим от напряжения электроустановки, в которой они должны применяться.

Длительность приложения полного испытательного напряжения составляет 1 мин. для изоляции из фарфора и некоторых видов негигроскопических, материалов (например, из стеклопластика) и 5 мин. для изоляции из твердых, органических материалов (например, из бакелита)

Для изоляции из резины при эксплуатационных испытаниях длительность приложения испытательного напряжения составляет 1 мин.

Пробой, перекрытие и разряды по поверхности устанавливаются по показаниям измерительных приборов и визуально. Токи, протекающие через изделия, нормируются для указателей напряжения до 1000 В, изделий из резины и изолирующих устройств для работ под напряжением. Электрозащитные средства из твердых органических материалов сразу после испытания следует проверить ощупыванием на отсутствие местных нагревов из-за диэлектрических потерь.

При возникновении пробоя, перекрытия по поверхности, поверхностных разрядов, увеличении тока через изделие выше нормированного значения, наличии местных нагревов от диэлектрических потерь средство защиты бракуется.

|

Защитные средства | Рабочее напряжени е установки, U | Испытательн ое напряжения, кВ | Продолж ительност ь испытани я, мин | Сроки испытани й, мес. |

| Перчатки для низкого напряжения | До 1000 | 2,3 | 1 | 6 |

| То же для высокого напряжения | Свыше 1000 | 6 | 1 | 6 |

| Боты | Свыше | 15 | 1 | 36 |

|

| 1000 |

|

|

|

| Галоши | До 1000 | 3,5 | 1 | 12 |

|

Коврики-дорожки | Свыше 1000 |

15 | Протягив ания со скорость ю 2-3 см/с |

24 |

| То же | До 1000 | 3,5 | То же | 24 |

| Штанги для переключений под напряжением | До 1000 кВ | 40 | 5 | 24 |

Как действует электрический ток на организм человека?

Какие виды поражений электрическим током вы знаете?

Расскажите классификацию электрозащитных средств?

Назовите защитные мероприятия, предупреждающие поражение людей электрическим током.

Перечислите причины поражения электрическим током.

Назовите виды испытаний средств защиты.

Каким родом тока, и при какой температуре производят испытания средства защиты.

Каким напряжением производят испытание средств защиты.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ.

Цель: Изучить устройства первичных средств пожаротушения и правила пользования ими.

В процессе выполнения практической работы обучающийся должен уметь:

– применять защитные средства

– пользоваться первичными средствами пожаротушения

Оборудование: Огнетушители порошковые, углекислотные, пенные, противопожарный щит.

Ход работы:Ознакомление с заданием.

Изучение теоретического материала.

Работа с образцами огнетушителей на практике, приобретение навыков пользования огнетушителем.

Оформление отчета.

Задание: Подробно изучить устройство и принцип действия огнетушителя по вариантам.

| Вариант | Тип огнетушителя |

| 1 | ОП-8У |

| 2 | ОГС-7 |

| 3 | ОПШ-9 |

| 4 | ОХП-10 |

| 5 | ОП-8Б |

| 6 | ОПШ-9 |

| 7 | ОГС-7 |

| 8 | ОП-8Б |

| 9 | ОХП-10 |

| 10 | ОП-8У |

ОГНЕТУШИТЕЛИ РУЧНЫЕ ПЕННЫЕ

Ручные огнетушители являются средством тушения пожаров в начальной стадии их возникновения. Они предназначены для тушения твердых веществ и легковоспламеняющихся жидкостей, а также для ликвидации горения метана, если имеется возможность непосредственно воздействовать на очаг пожара струей огнегасящего вещества огнетушителя.

В угольной промышленности получили большое распространение химические пенные огнетушители, в которых пена образуется в результате взаимодействия кислотной и щелочной частей заряда.

Образующаяся химическая пена, находясь под давлением, выбрасывается через специальный спрыск на очаг горения.

Огнетушитель ОХП-10 предназначен для тушения очагов пожара твердых материалов, а также различных горючих жидкостей на площади не более 1 м2, за исключением электроустановок, находящихся под током.

Огнетушитель эффективно работает при температуре от 5 до 45 ºС и представляет собой стальной сварной баллон, изготовленный из листовой качественной углеродистой стали. В верхнее днище вварена горловина, закрытая чугунной крышкой с запорным устройством, состоящим из резинового клапана, закрепленного на штоке, и пружины, прижимающей клапан к горловине кислотного стакана при закрытом положении рукоятки. С помощью этой рукоятки осуществляется поднятие и опускание клапана. Спрыск огнетушителя расположен на горловине и закрыт специальной мембраной, предотвращающей выход заряда (кислоты или раствора щелочи) до их полного смешения. К верхней части корпуса огнетушителя приварена ручка для его переноски. Внутренняя поверхность корпуса покрыта эпоксидной эмалью, защищающей его от коррозии.

Для приведения огнетушителя ОПШ-9 в действие освобождают спрыск от резинового кольца 7, поворачивают и поднимают шток вверх до отказа, открывая тем самым стакан с кислотной частью заряда; переворачивают огнетушитель горловиной вниз и направляют выходящую струю пены в очаг пожара.

Если огнетушителем ОПШ-9 нельзя тушить электрооборудование, находящееся под напряжением, из-за опасности поражения током через струю пены, то газовый аэрозольный огнетушитель предназначен не только для тушения в горных выработках или камерах горящего метана, легковоспламеняющихся жидкостей и других горючих материалов, но и находящегося под напряжением электрооборудования. Их не следует применять только для тушения веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха, а также щелочных металлов. Пользоваться огнетушителями в шахте должны работники, включенные в изолирующие дыхательные аппараты.

В огнетушителе ОГС- 7 корпус заполняется огнегасительным составом БФ-2, состоящим из 73% бромистого этила и 27% тетрафтордибромэтана. В корзинке размещен выталкивающий заряд 6, состоящий из бикарбоната натрия, помещенного в полиэтиленовый мешочек 8, и из химически чистой серной кислоты 7, помещенной в двух стеклянных колбах.

Огнегасительный состав выталкивается газообразной углекислотой, образующейся при реакции между серной кислотой и бикарбонатом натрия. В заряд огнетушителя входят бромистый этил (7825 г), тетрафтордибромэтан (2790 г), серная кислота (360 см), бикарбонат натрия (700 г). Для приведения огнетушителя ОГС-7 в действие необходимо: поставить его на почву выработки, снять колпачок 15 со спрыска

16 и предохранитель 2, перевернуть огнетушитель и ударить о твердый предмет ударником 7; держа огнетушитель вверх дном, направить струю огнегасительного состава на очаг пожара.

Огнетушитель ОГС-7 заряжается на специальных зарядных станциях. В полевых условиях на открытом воздухе его заряжают специально выделенные работники, обученные мерам предосторожности при работе с вредными веществами и сосудами, находящимися под давлением. Работники должны быть в изолирующих дыхательных шпагатах, иметь защитные очки, фартук и резиновые перчатки.

На основе огнетушителя ОПШ-9 и с учетом преимуществ огнетушителя ОХП-10 разработан и выпускается шахтный ручной 220химический огнетушитель ОХВПШ. В нем, как и в-ОХП-10, использован принцип получения химической пены повышенной кратности путем замены спрыска эжекционным пеногенератором. Но в отличие от огнетушителя ОХП-10 в огнетушителе ОХВПШ пено-генератор расположен в нижней части корпуса, не выступает за габариты корпуса и всегда находите в рабочем состоянии. При хранении он герметично закрыт резиновой лентой.

По сравнению с огнетушителем ОПШ-9 в огнетушителе ОХВПШ изменены количественное содержание и процентное соотношение основных компонентов химического заряда, прежний состав которых не обеспечивал оптимального давления, развиваемого в огнетушителе (0,8 МПа) и, как следствие, достаточной дальности выброса струи, кратности и устойчивости пены. Технические характеристики огнетушителей ОХВПШ приведены ниже.

Огнетушители ОПШ-9 и ОХВПШ выпускаются Ленинск-Кузнецким заводом шахтного пожарного оборудования. К химическим, пенным огнетушителям относится и огнетушитель хладоновый шахтный ОХГШ-2. Это огнетушитель разового действия, предназначенный для объемного тушения пожаров твердых веществ (горение которых сопровождается тлением), пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ, пожаров газов в начальной стадии возникновения. Кроме того, этим огнетушителем можно тушить электрооборудование, находящееся под напряжением до 1140В. Огнетушитель применяется при пожарах в труднодоступных местах, закрытых и малопроветриваемых помещениях при горении нефтепродуктов, резинотехнических изделий, лакокрасочных и углерод-содержащих материалов, изделий из синтетических материалов. Эксплуатация огнетушителя возможна при температуре от —20 до + 40°С и относительной влажности окружающей среды до 100% при 25 °С.

Огнетушащим средством в огнетушителе ОХГШ-2 является хладон 114В2. Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии сжатого воздуха для выброса хладона.

Техническая характеристика огнетушителя ОХГШ-2Количество выбрасываемой пены, м3, не менее 15

Продолжительность подачи хладона, с 1

Вместимость колбы, л 2

Давление в баллоне при температуре окружающей среды 20 °С, МПа 13,5

Масса:

хладона, кг 4,5

воздуха в баллоне, г ....................................................................л. 10—12

огнетушителя (полная), кг 5,8

Габариты, мм:

диаметр 175

длина 450

Огнетушитель ОХГШ-2 состоит из пластмассового корпуса, который заполняется хлад оном 114В2, и соединенного с ним баллона 221 для сжатого воздуха, снабженного клапаном. В горловине баллона установлен пробойник, а на выходе горловины баллона — мембрана. Огнетушитель работает следующим образом. Удерживая рычаг н.а. рукоятке (баллоне), необходимо снять предохранительную чеку и бросить огнетушитель в очаг пожара. Пробойник под давлением сжатого воздуха разрушает мембрану. Сжатый воздух поступает в корпус. При достижении рабочего давления в корпусе он разрывается и хладон разбрызгивается, создавая объемную огнетушащую концентрацию. Выпускаются огнетушители ВНПО «Респиратор» (г. Донецк).

| Пенный огнетушитель ОХП-10 | ОПШ-9 | ОГС-7 | ОХВПШ |

| Продолжительность действия, с 60 | 60 | 30-40 | 60 |

| Полезная емкость корпуса, л 8,7 | 9,0 | 6,5 | 9,0 |

| Дальность подачи струи пены, м 6,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 |

| Кратность выхода пены (отношение объема полученной пены к объему | |||

| исходных растворов) 5 | 6,5 | — | 65-80 |

| Масса огнетушителя с зарядом, кг. 14 | 14 | 16 | 14 |

| Габариты, мм: |

|

|

|

| высота 745 | 745 | 620 | 745 |

| диаметр корпуса 148 | 148 | 148 | 148 |

ОГНЕТУШИТЕЛИ РУЧНЫЕ ПОРОШКОВЫЕ

Порошковые составы на основе неорганических солей щелочных металлов благодаря своим преимуществам (высокая огнегасительная эффективность, нетоксичность, неэлектропроводность, отсутствие коррозионной активности и др.) находят широкое применение в качестве средства тушения пожаров.

Требованиям высокой эффективности, определяемой химическими свойствами и дисперсностью; хорошей текучести по трубопроводам; способности создавать плотное облако аэровзвеси; устойчивости против увлажнения и слеживаемости в процессе длительного хранения; термической стабильности; отсутствию коррозионных и токсичных свойств; относительно малой стоимости, недифицитности, низкой электропроводности удовлетворяют порошки на основе бикарбоната калия, а также монодиаммонийфосфаты. Порошки на основе аммонийфосфатов при попадании на очага пожара проявляют свое огнегасительное воздействие не только за счет ингибирующего эффекта, но и изолирующего действия.

Ручной порошковый огнетушитель ОП-8У (универсальный) состоит из металлического корпуса 1, в который засыпается 8 кг огнегасительного порошка. В огнетушителе находятся баллон 2 со сжатым воздухом и труба 15 для выброса.

В огнетушителях ОПШ-10 и ОПШ-20-А огнетушащим средством служит огнетушащий порошок П-1А. Их действие основано на использовании энергии сжатого воздуха, заключенного в баллон, для вспушивания огнегасительного порошка. Эти огнетушители имеют свои конструктивные особенности. Так, вспушивающее устройство огнетушителя ОПШ-10 предусматривает три упругих, консольно-расположенных стержня, способствующих лучшему псевдосжижению огнетушащего порошка при сравнительно небольшом давлении сжатого воздуха в баллоне.

Объем сосуда огнетушителя ОПШ-10—10 л. Он состоит из корпуса, вспушивающего устройства, содержащего упругие стержни и вспушиватель, головки, баллона, сифона, рукава с насадкой.

Для предотвращения самопроизвольного срабатывания огнетушителя пробойник и рычаг фиксируются относительно опломбированной чекой.

Верхнее днище сосуда имеет горловину, к которой прикреплена головка двумя болтами (места крепления герметизированы фибровыми кольцами). К нижнему днищу прикреплена подставка, необходимая для придания огнетушителю устойчивого вертикального положения и для крепления рукава с насадкой. Для управления огнетушителем и герметизации его корпуса предназначена головка. На головке закреплены вспушиватель, сифон, ручка, рычаг, рукав и баллон.

Внутри головки смонтированы пробойник и клапан. Головка герметизирована резиновыми кольцами, а сверху защищена полиэтиленовым колпаком.

Клапан предназначен для регулирования и обеспечения прерывистой подачи огнетушащего порошка. Управление клапаном осуществляется с помощью рычага. Пробойник служит для прокола мембраны баллона со сжатым воздухом. После прокола мембраны пробойник отбрасывается специальной пружиной.

При приведении огнетушителя в действие пробойник прокалывает острым концом мембрану, герметизирующую баллон, при этом сжатый воздух из баллона через вспушиватель поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя, псевдосжижает порошок и выдает его по сифону через рукав с насадкой на очаг горения.

Контрольные вопросы:Виды пожаров.

Огнегасительные свойства воды.

Огнегасительные свойства песка.

Первичные средства пожаротушения.

Ваши действия при обнаружении пожара.

Какие виды огнетушителей вы знаете.

Что такое углекислотный снег.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМАХ.

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТРАВМАХ.

Цель: Систематизировать теоретические знания и практические умения при оказании первой помощи при ранениях и травмах.

Приобретаемые умения и навыки: уметь выполнять правила первой помощи при травмах.

1. Пояснение к работе.

Краткие теоретические сведения.

Травма (от греч. trаuma - рана), повреждение в организме человека, вызванное действием факторов внешней среды. Травма - внезапное воздействие различных внешних факторов на организм человека, приводящее к нарушению структуры, анатомической целостности тканей и физиологических функций.

Особый вид травмы - психическая травма, связанная с тяжёлыми переживаниями (в частности, в результате травмирующей ситуации или словесного воздействия). Она может привести к болезненным реакциям со стороны психической и вегетативной сфер (депрессия, неврозы и др.).

В зависимости от вида травмирующего фактора различают следующие травмы: механические, термические (ожоги, обморожения), химические травмы, баротравмы (в связи с резким изменением атмосферного давления), электротравмы и т.д., а также комбинированные травмы, например сочетание механической травмы и ожога; от обстоятельств, при которых произошла травма - бытовые), производственные, спортивные, боевые травмы.

Травмы могут быть изолированными, когда имеется повреждение одного органа или в пределах одного сегмента опорно-двигательного аппарата, например, разрыв печени, перелом бедра;

Множественные травмы – травмы, включающие несколько однотипных повреждений конечностей, туловища, головы, т.е. имеются одновременные переломы двух и более сегментов или отделов опорно-двигательного аппарата.

Сочетанные травмы. Травмы, сопровождающиеся повреждением опорно-двигательного аппарата и одного или нескольких внутренних органов, включая головной мозг

Под комбинированной травмой понимают повреждения, возникающие от воздействия механических и одного или более немеханических факторов - термических, химических, радиационных и т.д., например, перелом костей в сочетании с ожогами.

Производственный травматизм.

Производственный травматизм - это травмы, полученные в связи с производственной деятельностью в промышленности, сельском хозяйстве, на строительстве и другие, травмы, полученные по пути на работу или с работы при выполнении общественных обязанностей.

Производственная травма (трудовое увечье) - это следствие действия на организм различных внешних, опасных производственных факторов. Чаще производственная травма - это результат механического воздействия при наездах, падениях или контакте с механический оборудованием.

Травмирование возможно вследствие воздействий:

химических факторов, например, ядохимикатов, в виде отравлений или ожогов;

электрического тока - ожоги, электрические удары и др.;

высокой или низкой температуры (ожоги или обморожения);

сочетания различных факторов.

Наиболее травмоопасными профессиями являются: охранники, сторожа, грузчики, строительные рабочие, водители автотранспорта, стропальщики. Важной профилактической мерой предупреждения травматизма являются обеспечение охранников средствами индивидуальной защиты и техническая защита объектов охраны. Работники охранных агентств, служб безопасности постоянно находятся в зоне повышенного риска. В экстремальных ситуациях (техногенные катастрофы на охраняемом объекте, нападение на него) получить тяжелые травмы могут и охранники, и окружающие люди.

Чаще всего на производстве встречаются механические травмы в результате различных аварий или нарушений техники безопасности при работе с движущимися механизмами и машинами. Они имеют характер ран, ушибов, переломов, внедрения инородных тел.

В зависимости от причин, все случаи травматизма подразделяют на три группы. К первой группе относятся травмы в результате конструктивного несовершенства машин и защитных механизмов. В этих случаях основная причина травмы в наименьшей степени зависит от администрации и рабочих данного предприятия. Во вторую группу входят несчастные случаи в результате неисправности станков или машин, отсутствие или неисправность защитных приспособлений, отсутствие за контролем соблюдения правил техники безопасности и т.д. Ответственность за эти травмы лежит на администрации и техническом руководстве. Третья группа – это травмы, которые зависят от самого пострадавшего. Они могут возникнуть в результате неудовлетворительного физиологического состояния рабочего, переутомления, недисциплинированности и т.п. К этой группе относятся все случаи травматизма, при расследовании которых доказано отсутствие причин, относящихся к первой и второй группам.

Основные причины производственного травматизма:

1) Технические причины не зависящие от уровня организации труда на предприятии, например: несовершенство технологических процессов, конструктивные недостатки оборудования; недостаточная механизация тяжелых работ, несовершенство предохранительных устройств и т.п.

2) Организационные причины, которые зависят от уровня организации труда на предприятии, например: недостатки в содержании территории; нарушение правил эксплуатации оборудования, транспортных средств, инструмента; недостатки в организации рабочих мест; нарушение технологического регламента; и т.п.

3) Санитарно-гигиенические причины, например: содержание в воздухе рабочих зон вредных веществ, превышающих ПДК; недостаточное или нерациональное освещение; повышенные уровни шума, вибрации; наличие различных излучений выше допустимых значений и т.п.

4) Личностные (психофизиологические) причины, к которым относят физические и нервнопсихические перегрузки работающего.

Непосредственными же причинами травмирования могут быть разнообразные моменты. Наиболее частыми из них являются: падение рабочего с высоты, падение тяжестей, отлетание деталей, осколков или инструментов, попадание рукой или другими частями тела в механизмы или другое движущееся оборудование, удары инструментом по руке, ноге или другим частям тела, попадание в глаза пыли, мелких осколков и т. п., отлетание горячих искр, соприкосновение с горячими поверхностями или жидкостями, проводниками, находящимися под током, едкими жидкостями и другими веществами.

Принципы оказания первой помощи.

Первая помощь - это совокупность простых, целесообразных мер по охране здоровья и жизни пострадавшего от травмы или внезапно заболевшего человека. Правильно оказанная первая помощь сокращает время специального лечения, способствует быстрейшему заживлению ран и часто является решающим моментом при спасении жизни пострадавшего. Первая помощь должна оказываться сразу же на месте происшествия быстро и умело еще до прихода врача или до транспортировки пострадавшего в больницу.

Каждый человек должен уметь оказать первую помощь по мере своих способностей и возможностей. Жизнь и здоровье пострадавшего человека обычно зависят от оказания первой помощи лицами без специального медицинского образования; в связи с этим необходимо, чтобы каждому гражданину были, известны сущность, принципы, правила и последовательность оказания первой помощи. Это необходимо еще и потому, что бывают случаи, когда пострадавшему приходится оказывать первую помощь самому себе; это так называемая "самопомощь".

Сущность первой помощи заключается в прекращении дальнейшего воздействия травмирующих факторов, проведении простейших мероприятий и в обеспечении скорейшей транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение. Ее задача заключается в предупреждении опасных последствий травм, кровотечений, инфекций и шока.

Первая медицинская помощь представляет собой комплекс срочных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья пострадавших при травмах, несчастных случаях, отравлениях и внезапных заболеваниях. Задача первой медицинской помощи состоит в том, чтобы путем проведения простейших мероприятий спасти жизнь пострадавшему, уменьшить его страдания, предупредить развитие возможных осложнений и облегчить тяжесть течения травмы или заболевания.

При досмотре пострадавшего устанавливают:

вид и тяжесть травмы,

способ обработки,

необходимые средства первой помощи в зависимости от данных возможностей и

обстоятельств.

При оказании первой помощи необходимо:

- вынести пострадавшего с места происшествия,

-обработать поврежденные участки тела и остановить кровотечение,

-иммобилизовать переломы и предотвратить травматический шок,

-доставить или же обеспечить транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение.

Общий порядок действий при оказании первой медицинской помощи включает в себя следующие мероприятия:

Определение неотложной ситуации и необходимости оказания первой медицинской помощи;

Принятие решения на оказание первой медицинской помощи;

Вызов неотложной медицинской помощи;

Оказание пострадавшему первой медицинской помощи и до прибытия бригады скорой помощи;

Скорую помощь необходимо вызывать в следующих ситуациях:

Пострадавший находиться в бессознательном состоянии;

У него отсутствует или затрудненно дыхание;

Пострадавший ощущает давление или непрекращающиеся боли в груди;

У пострадавшего сильное кровотечение;

При сильных болях в животе;

В случае отравление и при других неотложных состояниях.

Когда трудно определить необходимость вызова скорой помощи, надо помнить, что лучше её вызывать без нужды, чем оставить пострадавшего без своевременной медицинской помощи специалистов.

2. Задание.

Задание 2.1: Освоить виды производственных травм.

Задание 2.2: Изучить и описать основные причины производственного травматизма

Задание 2.3: Разработать ситуационные задачи и составить алгоритм действий при оказании первой медицинской помощи при следующих случаях:

1. При ушибе.

2. При растяжении связок.

3. При вывихах.

4. При переломах.

5. При солнечном ударе.

6. При тепловом ударе.

7. При носовом кровотечение.

8. При порезах.

9. При обморожение; при переохлаждение.

10. При обмороке.

Заполнить таблицу:

| Виды травм | Определение | Признаки | ПМП |

|

|

|

|

|

Контрольные вопросы:

1. Что означает понятие – производственный травматизм?

2. В каких ситуациях вызывают скорую помощь?

3. Что означает понятие – первая медицинская помощь?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11

ВИДЫ КРОВОТЕЧЕНИЙ

Цель:Ознакомить с видами кровотечений.

Ознакомить с приемами остановки кровотечений и правилами наложение жгута при ранениях различного характера.

Выработать практические навыки правил остановки кровотечений и правилами наложение жгута при ранениях различного характера.

Бинты, повязки, жгуты, подручные средства

Задание:

Изучить виды кровотечений. Заполнить таблицу:

| Вид кровотечения | Необходимые мероприятия |

|

|

|

Изучите правила наложения жгута. Составьте алгоритм наложения жгута на конечность.

Изучите различные варианты остановки кровотечения при помощи максимального сгибания конечности.

Самый частый вид наружных кровотечений – это капиллярные. Возникают при любых травматических повреждениях с нарушением целостности кожных покровов. Проявляются неинтенсивным равномерным истечением крови из раны вследствие повреждения капилляров (самых мелких сосудов организма). Редко приводят к сильной кровопотере, так как в большинстве случаев оста- навливаются самостоятельно. Не представляют трудностей ни для диагностики, ни для лечения.

Исключение составляют обширные поверхностные раны, при которых дли- тельное пренебрежение с оказанием медицинской помощи способно вызвать большую кровопотерю.

Венозные кровотеченияВенозные кровотечения возникают при поверхностных и глубоких ранениях любых размеров, при которых нарушается целостность подкожных или межмышечных вен. При этом возникает достаточно интенсивное кровотечение. Клинически распознать венозное кровотечение могут такие симптомы:

Темная кровь;

Кровотечение очень сильное по типу постоянного потока крови из раны;

Уменьшается при придавливании участка ниже ранения.

Венозные кровотечения крайне опасны, если не будет своевременно оказана медицинская помощь. В таком случае в короткие сроки возникает массивная кровопотеря, вплоть до шокового состояния. Они редко останавливаются самостоятельно, поэтому пренебрегать их остановкой не стоит. Поверхностные вены кровоточат менее интенсивно, повреждения глубоких – вызывают профузные кровотечения.

Артериальные кровотеченияУчитывая глубокое залегание артерий в тканях, их повреждение встречается реже всего. Самые частые причины – это ножевые, огнестрельные и минно- взрывные ранения. В быту это могут быть колотые раны тонкими и узкими предметами. Клинически заподозрить артериальное кровотечение можно по таким признакам:

Ярко-красная кровь;

Истекает в виде пульсирующей струи;

Очень интенсивное;

Не уменьшается при обычном придавливании раны или тканей выше и ниже нее;