Урок русского (родного) языка в 4 классе.

Тема урока: Творительный падеж имён существительных.

Цель урока: формирование знаний о творительном падеже.

Задачи урока:

- познакомить учащихся с особенностями творительного падежа;

- учить правильно употреблять существительные в творительном падеже;

- развивать орфографическую зоркость.

Средства обучения: учебник, книга Ю.Дмитриева «Здравствуй, белка! Как живёшь, крокодил?», компьютерный слайд, ТСО.

Ход урока.

Организационный момент и постановка учебных задач.

1. Урок начинается с лексической и речевой разминки. Учитель предлагает детям прочитать слова, записанные на доске

Л…пата, грабли, м…л…ток, т…пор.

и определить, в чём сходство предметов, т.е. как одним словом назвать все эти предметы (инструменты).

Затем учитель обращает внимание учащихся, какие предметы называют обобщающим словом «инструменты», какие инструменты бывают, т.е. люди каких профессий используют данные инструменты в своей работе.

Таким образом ведётся целенаправленная работа над лексическим значением записанных слов и устанавливается общая тема высказывания: «На стройке».

2. Дети самостоятельно составляют предложения с использованием данных слов, уточняют и расширяют представления о назначении каждого инструмента и практически выявляют смысл творительного падежа.

3. При проверке уточняется орфографическая задача: правописание безударных гласных в корне слова. Затем выделяется та часть данных слов, которая помогла выразить смысл творительного падежа (окончание).

В заключение учащиеся коллективно решают смысловую задачу: «Как вы считаете, почему творительный падеж так назван?» (чаще всего обозначает предмет, которым свершают какое-либо действие)

Таким образом абстрактное грамматическое понятие в ходе ряда интеллектуальных операций становится для учащихся интересным, формируется познавательная мотивация данного урока: только ли это значение имеют существительные в творительном падеже?

Обобщение материала, полученного в ходе решения практического задания.

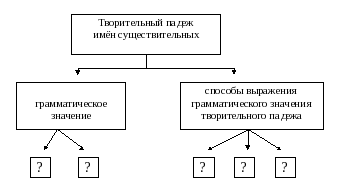

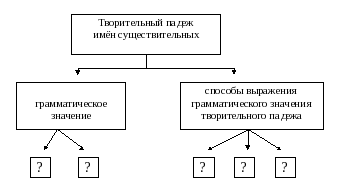

Обобщение материала, полученного в ходе решения практического задания фиксируется в виде логической модели (дети переносят эту схему с доски в свои тетради).

гр. вопросы предлоги окончания

Подобный вид работы учит детей приёмам первоначального поиска и преобразования информации, полученной в ходе языковых наблюдений и речевой деятельности, что содействует развитию логического мышления младших школьников, формированию общеучебных умений и навыков.

Отвечая на вопросы, данные в предложенной модели, ученики частично уже могут дать ответы:

творительный падеж имён существительных указывает на предмет, которым совершается действие, т.е. инструмент(ы).

форма творительного падежа имён существительных выражается окончаниями: -ой, -ом, -ями.

- Всё ли мы узнали о творительном падеже имён существительных? (нет)

- То ещё нам предстоит выяснить на данном уроке, судя по представленной модели?

Отвечая на эти вопросы учителя, дети формулируют свои познавательные вопросы с опорой на грамматическую модель:

- Каковы другие значения творительного падежа имени существительного?

- Какими ещё средствами выражается грамматический смысл творительного падежа имён существительных, кроме окончаний? Для этого сопоставим существительные творительного падежа с существительными винительного падежа.

Проверка домашнего задания. Сопоставительный анализ винительного и творительного падежа имени существительного с опорой на схему.

Этот приём формирования грамматических понятий позволяет осознанно усваивать грамматические закономерности родного языка, формирует навыки устного описания языковых явлений, обогащая речь младших школьников лингвистическими понятиями, терминами.

Самостоятельная работа учащихся. (4 минуты)

Учитель предлагает детям разноуровневые задания, указывая фамилии и имена учащихся, но не подчёркивая уровень сложности.

| I простое | II более сложное | III довольно сложное |

| Списывание пословиц, на хождение в них существительных творительного падежа, выделение окончаний. | (где?)(кто?)ловил(чем?)(что?) Составление распространённых предложений по опорным словам (сказуемым) и вопросам. | Составить и записать предложения, используя следующие предлоги и существительные творительного падежа |

Все виды заданий дети выполняют с опорой на модель «Грамматический смысл и способы выражения грамматического значения падежа имени существительного».

Проверка самостоятельной работы.

группа (работа с пословицами)

Цель: - прочитать пословицы всему классу чётко и выразительно (хором)

- коллективно (весь класс участвует) объяснить , когда так говорят. Если можно, вспомнить: о героях какого-либо литературного произведения можно сказать этими словами и почему?

- указать имена существительные творительного падежа и доказать свой ответ, опираясь на модель.

2. группа

- прочитать (по цепочке) составленные предложения

- составить и записать словосочетания:

Гл + сущ. Т.п. [ловил (чем?)…,…,… .]

Эту работу выполняет весь класс, выделив окончания.

- Ловил сачком кого? Зачем? Когда? Где? Как?

Ловил удочкой…,…,…,…,…?

Таким образом весь класс совершенствует свои речевые навыки, учится приёму распространения нераспространённых предложений.

3. группа (не более трёх человек)

- выполняет последовательно роль учителя, предлагая классу записать под диктовку составленные ими предложения

- проводит этап «объяснения» нового, обращая внимание на все 3 способа грамматического выражения творительного падежа имени существительного:

а) грамматический вопрос

б) предлоги

в) окончания имён существительных

Синтаксическая роль имён существительных творительного падежа.

Учащиеся проводят синтаксический разбор записанных предложений: находят основу предложений, а затем определяют, каким членом предложения является имя существительное творительного падежа.

В результате появляется ещё одна модель:

Подлежащее сказуемое

кто? что? что делает? каков?

кого?что? где? (лесом)

кому?чему?

кого?что? (обст.)

кем?чем? (за горами)

(дополн.)

Так дети уточняют лексический и грамматический смысл творительного падежа имени существительного.

Вывод: существительные творительного падежа дополняют и уточняют смысл сказуемого и потому могут быть дополнением и обстоятельством.

Учитель обращает внимание детей на пословицы, с которыми работали ученики первой группы, и дополняет сказанное, что существительное творительного падежа может в редких случаях быть и сказуемым в неполных предложениях (апрель (каков?) с водой, май (каков?) с травой)

Физминутка (без слов, но под музыку – релаксация, снятие напряжения).

Домашнее задание.

Дети открываю учебник, находят тему урока, знакомятся с материалом каждого задания с тем, чтобы установить, выполнялось ли это задание:

а) выделение главных членов предложения, основы предложения (да!) упр.136

- Докажите, что вы научились выполнять это задание.

б) вопрос Почемучки. Что поможет вам ответить на вопрос Почемучки? (наши схемы)

- Сформулируйте свой ответ, опираясь на слова вопроса и наши схемы-модели.

в) работа с пословицами (устно) упр. 138

2. В качестве домашнего задания учитель предлагает упр. 138 или упр. 140 по выбору учащихся, а упр. 141 всем обязательно. Итак, дети не просто получили домашнее задание, а ещё раз обобщили всё сказанное на уроке, проверили себя, уточнили те или иные непонятные вопросы.

Творческая работа.

Творческая работа с упр. 139 направлена на формирование навыков работы с текстом. Дети самостоятельно составляют вопросный план познавательного текста «Зеленушка».

В качестве проверки самостоятельной работы учащиеся отвечают на вопросы по содержанию текста (вопросы даны на компьютерном слайде).

- Это художественный или познавательный текст?

- Сколько смысловых частей в этом тексте?

- О чём говорится в каждой части?

- Что выражает (передаёт) автор заголовком: тему или основную мысль?

Докажите свой ответ, т.е. сформулируйте тему и основную мысль текста.

- Что необычного, интересного узнали вы, работая (читая) с текстом?

Учитель показывает детям книгу, в которой собраны и другие познавательные рассказы автора – исследователя родной природы (Ю.Дмитриев «Здравствуй, белка! Как живёшь, крокодил? – Минск, РИФ «Сказ», 1994г.) и предлагает детям отыскать эту книгу в детской библиотеке или в книжном магазине и прочитать несколько историй или глав.

Подведение итого урока.

Детям предлагается оценить свою работу на уроке, обозначив своё мнение с помощью значков:

▲ – было интересно, я много узнал нового, полезного.

● – я старался, хотя не все задания оказались для меня лёгкими.

■ – мне нужно ещё что-то разъяснить, уточнить в этой теме.

(все три значка есть у каждого ученика, дети складывают в общую коробочку те из них, которые считают необходимыми для себя)