Раздел №1. Специфика философского знания.

Термин «философия» в переводе с греческого означает «любовь к мудрости» или «любомудрие» (от «фил - любовь», «софия - мудрость»).

Европейская философия, возникнув в VI веке до н.э. в Древней Греции как духовная оппозиция не только мифу, но и софистике, претерпела существенные изменения и по предмету своих исследований, и по методам, а также в отличительных особенностях (специфике) философского знания.

Первоначально философией называлось любое знание, полученное в отличие от мифа, за счет собственных интеллектуальных усилий или наблюдательности. Это была наука о мире в целом. Постепенно, по мере дифференциации наук, наиболее заметно проявившейся в XVI-XVII веках, философии стали давать иное определение. Она понималась как наука о мире в целом, но речь шла не о конкретных исследованиях различных феноменов живой природы, а о поиске общих универсальных закономерностей мирового порядка. Научный статус философии не подвергался особому сомнению вплоть до 2-ой половины XIX века. С точки зрения современных представлений о философии, она не является наукой в строгом смысле слова, хотя обладает изрядной долей научной строгости. Можно сказать, что философия является рациональной (в отличие от мифа и религии) формой мировоззрения. Это есть предельно обобщенное, теоретическое видение картины мира, это взгляд на мир с позиции активного человека, осознающего как самого себя, так и то, с чем ему приходится взаимодействовать.

В отличиe от мифа, на основе которого первоначально формировались первые философские знания, философия не может базироваться на интуитивном постижении мира, его изучение происходит с помощью понятий, предполагающих обобщение. Не только философия, но и религия удовлетворяет запросы людей в осмыслении, как окружающего мира, так и человеческой жизни, поэтому они в определенной мере близки друг другу. Но между религией и философией есть существенное различие. Человек нуждается не только в самопознании, самосознании (рефлексии), но и объективном (т.е. не зависящем от самого человека) знании о мире. Отличительный признак философии - рациональное осмысление мирового целого и отношение человека к миру.

Классическая философия имеет ряд разделов, освещающих различные аспекты мировоззрения. Прежде всего, это проблемы бытия (сущего, т.е. это все то, что существует, «имеет место быть»). Что такое сущее и имеет ли смысл существующий мир? Можно ли, изучая человека, выйти на тайны бытия? Раскрываются ли в человеке истоки существования? В европейской философии с античных времен до конца XVIII века проблемы бытия изучала метафизика (в переводе с греческого, «то, что сверхфизики», над «физикой»). В наше время этот раздел называется онтологией (в переводе с греч. означает «наука о Бытии»).

Это философское учение о предельных, сверхопытных принципах и началах бытия, знания, культуры. Умозрительный, абстрактный характер начало бытия имело в учении Аристотеля (первичен божественный разум, форма форм),-Платона (идеи), Демокрита (атомы). Под влиянием естествознания 18-го века немецкий философ И.Кант доказал, что метафизика как учение о потустороннем (трансцендентном) невозможна. С этого времени учение о бытии разрабатывается онтологией (в переводе с греч. - это «учение о бытии»). Проблему бытия самым тесным образом связывают с научным и жизненным опытом, с возможностями познания действительности в исторически определенных условиях.

Второй по значимости раздел философии-проблемы познания или теория познания, т.е. гносеология(в Европе ее чаще называют эпистемологией). Как человек познает мир, с помощью каких методов и средств? Что такое истина? Эти два раздела философии являются теми рычагами с помощью которых европейская цивилизация создала науку как особую сферу человеческой деятельности и вырвалась вперед в своем развитии. Современный материализм есть единство онтологии и гносеологии.

Раздел №2. Основной вопрос философии.

Основным вопросом философии (с точки зрения материализма) является вопрос об отношении материи (бытия) и сознания(идеального). Основной вопрос философии имеет две стороны:

1. Что является первичным определяющим - материя или сознание?

2. Познаваем ли мир?

Те, кто считают сознание первичным и определяющим, являются идеалистами, полагающие таковой материю - материалистами. Те, кто считают сознание и материю существующими параллельно, независимо друг от друга, называются дуалистами.

Идеализм делится на два основных направления: объективный и субъективный. Объективные идеалисты полагают, что мир создан некоей духовной силой (Высшим Разумом), находящейся вне человеческого сознания и не подчиняющейся законам природы. Субъективные идеалисты считают, что известный мир - это только комплекс человеческих ощущений, и поэтому вещи следует рассматривать лишь как комбинацию ощущений.

Центральными понятиями философского материализма являются понятия материи и сознания.

Материя - это объективная реальность, существующая независимо от человеческого сознания и отражающаяся в нем. Под данностью материи сознанию подразумевается не только ее непосредственное отражение с помощью органов чувств, но и опосредованное, с помощью разума (способности предвидения и получения достоверных умозаключений о непосредственно не наблюдаемом в настоящий момент).

Сознание - продукт, результат развития материи, а не дар всевышнего. Непосредственной основой, определяющей появление, функционирование и развитие человеческого сознания, является не природа, как таковая, не бытие вообще, но общественное бытие. Иначе говоря, сознание существует в головах отдельных индивидов, но по своему содержанию оно является порождением не их биологических структур, а социальных условий. Например, у ребенка, лишенного до трех лет вербального (разговорного) общения, сознание больше не развивается. Сознание не существует вне вещества, но само оно невещественно, точно так же, как, написанное слово не существует вне вещественных образований на бумаге, но смысл слова не может быть понят путем изучения тех вещественных форм, в которых оно существует. Сведение сознания к веществу вульгарный (искаженный) материализм. Однако сознание, рассматриваемое как состояние мозга, является реальностью и выступает как объект изучения.

«С философской точки зрения, сознание есть способность человеческого мозга целенаправленно, обобщенно и оценочно отражать объективный мир в чувственных или логических образах».

В рамках основного вопроса философии сознание идеально, вторично по отношению к отражаемому объекту, является в рамках данного отношения не изучаемым объектом, но состоянием субъекта, т.е. познающего человека. Материя – это единственно существующая субстанция; она вечна, бесконечна, несотворима и неуничтожима, она есть «причина самой себя». Все эти свойства неотделимы от материи и потому называются атрибутами. К этим свойствам, без которых материя не существует, также относятся движение, структура, отражение, время, пространство, количество и качество и др. Кроме атрибутов различают еще и ее модусы - такие свойства отдельных видов материи, которые характеризуют их различные состояния или структурные уровни развития (теплопроводность, обмен информацией и т.д.). Проанализируем некоторые атрибуты.

Движение - это любое изменение; качественное изменение называется развитием. Покой есть момент постоянства в движении, момент сохраняемости чего-либо, он всегда относителен. Любой объект в разных отношениях и движется и покоится. Все предметы существуют, говоря словами Энгельса, как подле друг друга, так и после друг друга. Порядок сосуществования явлений - пространство; порядок их следования одного после другого - время. Пространственно-временная упорядоченность абсолютна, ибо присуща всей материи, и относительна, т.к. ее характер зависит от свойств материи и движения. Развитие - это такое количественно - качественное изменение объекта или его состояние, которое характеризуется направленностью, определенными закономерностями и необратимостью. Понимание движения как развития помогает вести познание мира в правильном направлении:

1. Движение нельзя сводить к чистой энергии, которая, якобы, может существовать без материи. В подтверждение энергетизма как основы мира приводятся, в частности, явления радиоактивности и аннигиляции (уничтожения) электронно-позитронных пар. В действительности материя при этом не исчезает, а лишь переходит из одного физического вида в другой и не более того. Утверждать, что энергия может существовать без материи, другими словами, вне объективной реальности, - значит признавать чудеса бога, способного творить мир из ничего. Прямо скажем, для науки - путь бесперспективный;

2. Движение имеет различные формы: от довольно простых до самых сложных. Расположив основные форм движения материи в порядке их усложнения, мы получим такую последовательность: механическая(перемещение тел, частиц в пространстве), физическая(тепловые, электрические, внутриатомные и внутриядерные), химическая (соединение и разъединение молекул), биологическая (жизнедеятельность и развитие организмов), социальная(процессы общественной жизни и общественного развития). Изучением каждой из форм движения материи занимается целый комплекс наук. Раскрывая процессы движения, изменения, развития материальных объектов, они тем самым исследуют их структуру и свойства:

а) при этом можно выделить весьма схематично следующие структуры:

- природу и общество, которое является частью органической природы;

- в природе можно выделить неорганическую и органическую части;

- неорганическая природа включает в себя мир элементарных частиц, атомов молекул, макро и мега тел;

- органическая природа состоит из ДНК, РНК, белков, клеток и многоклеточных организмов.

б) движение как развитие может быть прогрессивным (переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному) или регрессивным

(переход от более совершенного к менее совершенному, деградация).Такое понимание развития помогло выявить всеобщие законы развития всех материальных систем. К основным законам развития относятся закон единства и борьбы противоположностей(закон диалектического противоречия), закон взаимного перехода количественных изменений в качественные, закон отрицания отрицания (закон диалектического синтеза). Понятие законов природы, степени их общности, категории материалистической диалектики в их онтологическом и гносеологическом значениях достаточно подробно рассмотрено в учебнике Спиркина «Философия», к которому вам и надо обратиться(глава стр. ). А в целом учение о развитии в философии получило название «диалектика». Подводя итог изучению понимания атрибута«движение», можно сделать следующие выводы:

- Движущаяся материя бесконечна в пространстве, во времени и вглубь, т.е. неисчерпаема в богатстве различных форм движения; электрон, по словам В.И.Ленина, столь же неисчерпаем, как и атом. Ни метагалактика, ни элементарные частицы не являются последними пределами материи; абсолютно последних основ нет ни в сторону большого, ни в сторону малого;

- В тоже время мир един. Единство мира - в его материальности. Все в мире

связано взаимопереходами вещества, энергии, информации. Все имеет общие структуры, подчиняется имеющим широкую общность законам, изучаемым естествознанием, гуманитарными науками и философией. Другими словами, «того света», как мира внематериального, нет, «мир загробный» так же материален, как и «белый свет» и на самом деле являет собой различные формы превращения самой материи.

Раздел №3. Теория познания.

Одним из основных атрибутов материи является свойство «отражения», которое выводит нас на теорию познания.

Познание есть высшая форма отражения - всеобщего свойства материи. Любое взаимодействие включает в себя отражение. Носитель воздействия называется субъектом; то, на что направленно воздействие, называется объектом. Поскольку взаимодействие имеет противоположные направления, постольку в другом отношении объект является субъектом и наоборот.

Отражение состоит в том, что вещи изменяются соответственно характеру воздействии и противодействуют ему; следы от прежних воздействий влияют на отражение новых воздействий, т.е. результат зависит от того, каково воздействие и от того, какова природа объекта. Всякий след воздействия, имеющий сигнальное значение, называется информацией, информационным отражением. Человеческое познание есть информационное отражение, возникающее в процессе общественно-трудовой деятельности и способное управлять изменением окружающей среды. Познание есть единство чувственного и рационального моментов. Чувственное познание - это непосредственное отражение объекта с помощью органов чувств и проявляемое в следующих формах: ощущение, восприятие, представление. Рациональное - это опосредованное отражение, неразрывно связанное с языком и существующее в формах понятия, суждения, умозаключения.

Чувственный и рациональный моменты не следует отождествлять с эмпирическим (опытным) и теоретическими уровнями знаний. Эмпирические знания возникли в процессе непосредственного взаимодействия познающего субъекта и объекта и включают в себя результаты наблюдений и экспериментов. Теоретические знания связаны с упорядочиванием эмпирических знаний и объяснением; теоретическое знание не имеет непосредственного чувственного коррелята. Объекты теории являются идеализированными и схематизированными. Суждение, адекватно отражающее объект, называется истиной. Истина объективна в том смысле, что ее содержание зависит от объекта, а не от мнения и воли субъекта. Но в другом отношении истина зависит и от субъекта, поскольку она не существует вне его и опосредована его прежней познавательной деятельностью. Истина абсолютна, поскольку она верна для определенных условий; истина относительна, поскольку есть условия, в которых она перестает быть истиной. Знание, не соответствующее объекту, является ложным. Ложное бывает двух видов: а) преднамеренная ложь, когда субъект осознает несоответствие высказывания объекту, но сознательно вводит оппонента в обман, что в логике называется софизмом; б)заблуждение или ложная мысль, которую субъект принимает за истинную, непреднамеренная ошибка, которую в логике называют паралогизмом. Ложь субъективна по существованию, но ложна объективно, т.е. не зависит от того, считают или не считают ее ложной.

Основой познания и критерием его истинности является практика. Практика - это деятельность людей, преобразующая мир. Существует два вида практической проверки: непосредственная и опосредованная. Непосредственное практическое подтверждение - это создание в действительности чего-либо, предполагаемого мыслью. К опосредованной проверке прибегают в тех случаях, когда непосредственная невозможна: если речь идет о прошлом, о будущем, об объектах, на которые в момент высказывания о них нельзя практически воздействовать. В этом случае теоретические высказывания проверяются в конечном счете всей совокупностью прошлого и настоящего практического опыта. Хотя непосредственная практическая проверка здесь отсутствует, все же опосредованно утверждение истинности или ложности определенных положений опирается на практику.

В процессе постижения вещей используются различные логические операции и приемы. Теория познания описывает только всеобщие логические действия, применяемые при исследовании соответствующих всеобщих категориальных сторон любого объекта. Некоторые из них связаны с категориями описывающими противоположность исходного и конечного пунктов познания, и поэтому как бы пронизывают весь процесс познания. К числу последних относятся восхождение от конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному, а также исторический и логический способы познания.

Исходное конкретное - это чувственное или эмпирическое знание о предмете. Чтобы изучить предмет более детально и глубоко, необходимо вычленить его различные стороны, временно рассмотреть их отдельно, вне связи с другими сторонами и объектом как целым. Этой цели служит абстрагирование, под которым понимается познание чего-либо как независимого, вне определенных связей. Но, поскольку конечной целью является познание предмета как целого, от абстрактного познание снова восходит к конкретному - к результату. Под последним понимается знание предмета как системы и соответственно являющееся системой взаимосвязанных и систематически выведенных друг из друга понятий. Познание чего-либо как зависимого, обусловленного внутри системы, называется конкретизацией. Всякое знание и конкретно и абстрактно.

Оно абстрактно, т.к. невозможно сразу рассмотреть предмет во всех его связях, и мы неизбежно от чего-то отвлекаемся. Оно конкретно, т.к. предмет рассматривается не вообще, но в определенных условиях. Спрашивать о чем-либо вообще, утверждать что-либо вообще без учета конкретных условий, без указания определенного отношения бессмысленно. В разных отношениях об одном и том же предмете могут быть истинными противоположные суждения. Требование учитывать отношение, в котором рассматривается предмет, является одним из важнейших в диалектической логике и называется принципом конкретности истины. «Нет истины абстрактной, истина всегда конкретна», - говорил Гегель.

Диалектическая логика требует единства исторического и логического. Исторический подход - это объяснение результата развития с точки зрения его генезиса и истории. Но для того чтобы выделить в истории главные тенденции, надо подойти к ней уже зная результат ее развития. Такой подход будет логическим. Нельзя понять анатомии человека, не зная предшествующей эволюции, но анатомия человека, в то же время, по словам К.Маркса, является ключом к анатомии обезьяны. Познание любого предмета начинается с познания его как нечто и ничто, т.е. с утверждения и отрицания относительно него каких-либо признаков. Нахождение тождества (сходства) и различия между предметами достигается с помощью отождествления и различения. Их единство есть сравнение. На основе указанных операций возникают более сложные приемы исследования: аналогия и моделирование.

Аналогия - умозаключение, в котором на основании сходства предметов в ряде признаков, делается вывод, что, если у одного из этих предметов есть признак, обусловленный наличием признаков, общих ему с другим предметом, то этот же признак ,вероятно, есть и у другого предмета.

Различные объекты, тождественные в определенном отношении, являются моделями друг друга. Моделирование - это воспроизведение и изучение свойств исследуемого объекта на его модели.

Выделение общего в предметах достигается посредством обобщения. Вычленение отдельного получается с помощью ограничения. Познание отдельного в зависимости от общего называется дедукцией. Познание общего в зависимости от отдельного называется индукцией. Качество предмета познается с помощью определения. Счет и измерение объектов - это количественный подход к их изучению. Изучение того, из чего состоит предмет - содержательный подход. Исследование функций предмета, того, что он делает - функциональный подход. Выделение и изучение формы называется формализацией (формальный или структурный подход). Разделение целого на части есть анализ. Познание частей в их целостном единстве есть синтез. Все эти действия необходимы для всестороннего изучения любого предмета. На определенных этапах познания, при определенных требованиях практики, выдвигается на первый план тот или иной подход. Но абсолютно преувеличивать роль одного из них за счет другого, видеть только их различие и не замечать необходимого единства - ошибочно. Например, абсолютное противопоставление формального, функционального и содержательного подходов, бесспорно, является метафизическим.

Предположение возможности чего-либо (например, существования объекта или того, что определенное явление м.б. причиной известного факта и т.д.) называется гипотезой. Как правило, гипотезы выдвигаются на основе аналогии (достоверно известно наличие какой-либо связи; исходя из этого в аналогичных обстоятельствах предполагают наличие чего-либо сходного). За выдвижением гипотезы следует ее проверка. Из гипотезы выводятся следствия и сопоставляются с достоверно доказанными положениями. Если следствии противоречат этим положениям, то гипотеза является ложной и отбрасывается. Если противоречия нет, то гипотеза является вероятной, т.е. доказывается возможность чего-либо. Поскольку возможностей м.б. несколько, постольку об одном и том же может существовать несколько гипотез. Если доказана единственность данной возможности в определенном отношении, то вероятная гипотеза о ней переходит в достоверное знание о действительности (не просто «так могло или может быть», но «так было или есть»). Человеческое познание движется от эмпирии к теории и обратно. Для эмпирического познания характерен метод «черного ящика»: констатируются определенные воздействия на предмет и определенные изменения в результате, но внутренний механизм произошедших изменений остается неизвестным. Теоретическое познание изучает предмет как целостную систему, в которой каждое явление объясняется, выводится из внутренних зависимостей.

Чрезвычайно важную роль в методологии познания играют общефилософские методы,которые являются общезначимыми для теоретического уровня познания.Поэтому рассмотрим их особо.

Методы философии- это пути , средства, с помощью которых осуществляется философское исследование.Среди них выделяются две группы:

1.Основные методы философии:

а)Диалектика- метод философского исследования,при котором вещи,явления рассматриваются гибко критически,последовательно с учетом их внутренних противоречий,изменений,развития,причин и следствий,единства и борьбы про-тивоположностей;если его особенности довести до абсурда,то можно дойти до ре-лятивизма(относительности),в котором отрицается неизменность и устойчивость развития,а подчеркивается постоянная изменчивость;

б)Метафизика—метод,противоположный диалектике, при котором объекты рассматриваются обособленно, как бы сами по себе(а не с точки зрения их взаимосвязанности),статично(игнорируется факт постоянных изменений, самодвижения,развития) и однозначно(ведется поиск только абсолютной истины,не уделяется внимания противоречиям,не осознается их единство);

в)Догматизм- восприятие окружающего мира через призму догм- раз и навсегда принятых убеждений, недоказуемых, «данных свыше» и носящих абсолютный характер( присущ теологической философии);

г)Эклектика- метод, основанный на произвольном соединении разрозненных, не имеющих единого творческого начала фактов,понятий,концепций,в результате которого достигаются поверхностные,но внешне правдоподобные,кажущиеся достоверными выводы.Часто эклектика применяется для обоснования к.-л. взглядов,идей,привлекательных для массового сознания,но не имеющих реаль-ной ни онтологической,ни гносеологической ценности и достоверности(в рели-гии,в рекламе);

д)Софистика- метод, основанный на выведении из ложных, но искусно и некор-ректно поданных как истинные, посылок(суждений) новой посылки, логически истинной,но ложной по смыслу либо любой иной причине, выгодной для применяющего данный метод;

2.Методы философии, являющиеся одновременно и философскими направления-ми:

2-1.Материалистический метод, при котором действительность воспринимается как реально существующая, материя- как первичная субстанция, а сознание- ее модус- есть проявление материи;

2-2.Идеалистический метод, суть которого-признание в качестве первоначала и определяющей силы идеи, а материи- как производной от идеи, ее воплощением.

2-3.Эмпиризм- метод и направление в познании, согласно которому в основе познавательного процесса лежит опыт, получаемый преимущественно в результате чувственного опыта;

2-4.Рационализм- философский метод и направление в философии, в силу которого истинное, абсолютно достоверное знание м.б. достигнуто только с помощью разума.

Раздел №4. Онтологические проблемы: «картины мироздания» в прошлом и настоящем

В процессе познания человек стремится представить и объяснить мир как целое. На разных этапах истории общества возникали и развивались различные способы осознания мира. В рамках религиозно-мифологического мышления возникла первая «картина мира», т. е. система представлений о природе, обществе и человеке. Желание понять и объяснить окружающий мир было проявлением особенностей человека как культурного существа. Мифы объясняли окружающий мир, а мифология стала особым способом духовной жизни. Мифология имела огромное значение для самопознания человечества.

Религиозно-мифологическая картина мира. Уже на достаточно раннем этапе развития мифология была связана с мистическими обрядами и стала существенной частью религиозных верований. Мифология включала в себя зачатки религии, философии, различных форм искусства, знаний. Мифологическое мышление выражалось не только в устном или письменном тексте, но и в действии: обрядах, ритуалах, песнях и танцах.

Изучение широкого круга мифов и различных мифологических и религиозных систем позволило исследователям установить, что у разных народов повторяется ряд тем, образов и мотивов. На этом основании были выделены различные типы мифов. Каждый из них отвечает на один из самых существенных вопросов об устройстве мира. Так, в космогонических мифах, объясняющих происхождение мира и «космоса», присутствуют две основные идеи: идея развития мира и идея его творения. Мир, согласно мифологическому мышлению, сотворен богами. Но как возникли сами боги? На этот вопрос отвечают разнообразные теогонические мифы. Происхождение человека объясняют антропогонические мифы. Человек, согласно мифологии, хотя и творение богов, но существо земное. Боги создают человека из глины, земли, пыли (Вавилон, Иудея), из дерева (кельтская и скандинавская мифология), из различных частей своего тела (индийский миф о Пуруше).

В мифологической картине мира даются ответы на все главные, «вечные» вопросы человека об устройстве мира и о смысле его собственного существования. Данная картина мира обладает целым рядом особенностей, представляя собой систему образно-символического, а не понятийного мышления. Образно - символическое мышление эмоционально, конкретно и тесно связано с искусством. В мифологической картине мира не существует причинно - следственных связей, они заменены образцом. Любое явление природы и общественной жизни объясняет образец, случай, миф. Мифологическое мышление предлагает многовариантность объяснения одного и того же явления. Мир природы и общества в мифологической картине мира персонифицируется, на него переносятся человеческие качества. Сами же боги выступают как символы явлений природы, общественной жизни и человеческих качеств (так, например, в греческой мифологии Зевс — бог грома, Афина — богиня политической мудрости, а Афродита — богиня красоты и любви). В мифологической картине мира не выделяются субъект и объект, все отношения понимаются как субъект - субъектные. Мир представлялся единым и неотделимым от человека.

В мифологии перед нами предстает универсальная картина, построенная на совершенно иных основаниях, чем при абстрактно - понятийном мышлении, характерном для современного мышления. Мир был преломлен через систему субъективных образов и оказывался сконструированной реальностью. События в этой реальности интерпретировались через систему мифологических персонажей, именно они, а не мир как таковой, обладали реальностью. Мифологическая модель мира основана на собственной логике. Часто создается целая система классификации мира (как некий аналог системы категорий) позволяющая упорядочить бытие. Вопрос о соотношении мифологии и религии не имеет однозначного решения. Мифология была исходной точкой для возникновения религии. Многие мифы вошли в состав религиозных систем и служат для разъяснения религиозных обрядов. Мифологию и религию объединяет представление о существовании воображаемой реальности. Религиозная модель мира по своему типу сходна с мифологической, хотя и обладает рядом особенностей, характерных в первую очередь для мировых религий. Содержание мифа представлялось абсолютно реальным, в то время как религия удваивает мир, утверждает веру в существование сверхъестественного. Для мифологии характерно было слабое развитие понятийно - абстрактного мышления и доминирование образного восприятия мира, в религиях же (особенно мировых) возникает развитая теология и создаются церковные организации.

К![]() ак уже отмечалось, в мифологии объясняется и оправдывается существующий в мире и обществе порядок, смысл существования человека. Но миф выполнял не только функцию объяснения мира, создания его картины. Он утверждал принятую в обществе систему ценностей, поддерживал определенные образцы поведения, что позволяет говорить о социализирующей функции религиозно-мифологического мышления. Есть и еще одна весьма значимая функция, которую выполняют религии и мифологии, - психотерапевтическая.

ак уже отмечалось, в мифологии объясняется и оправдывается существующий в мире и обществе порядок, смысл существования человека. Но миф выполнял не только функцию объяснения мира, создания его картины. Он утверждал принятую в обществе систему ценностей, поддерживал определенные образцы поведения, что позволяет говорить о социализирующей функции религиозно-мифологического мышления. Есть и еще одна весьма значимая функция, которую выполняют религии и мифологии, - психотерапевтическая.

Миф как первая историческая форма целостного понимания мира был одним из важнейших источников философского знания. Довольно долго философия существовала в форме предфилософии, тесно связанной с мифологией и религией, что в особенности было характерно для восточной философии (например, для буддизма и даосизма). В западной философии период средневековья также характеризуется нераздельностью религиозного и философского знания. Религиозно-мифологическое мышление и свойственная ему картина мира не исчезают, а сохраняются в сознании людей наряду с элементами философского и научного знания. Об этом свидетельствует сохранение и широкое распространение мифов мировых религий (буддизма, христианства, ислама), а также появление «неомифологии». Сознание современного человека оказывается неомифологическим, поскольку весьма распространены так называемые «новые мифы»: политические, околонаучные, мифы массовой культуры.

Философская картина мира отличается от религиозно - мифологической тем, что представляет мир в системе понятий, что свойственно абстрактному, понятийно-логическому мышлению. Главное отличие философской картины мира - это попытка рационального объяснения. Особенно это было характерно для античной философии, которая до сих пор рассматривается как начало философского знания. Именно в античной философии проблемы онтологии и гносеологии были отделены от образного восприятия. Философия в ее истинном значении реализовалась именно в Древней Греции. Если для Востока были характерны религиозно - мифологические системы мировоззрения и разработка в первую очередь этической проблематики, то в античности получил развитие доказательный тип мышления, основанный на разработке разнообразных приемов и типов доказательств, что позднее стало предметом такой философской дисциплины, как логика.

Рационалистическое преодоление мифологического сознания привело к тому, что проблемы стали ставиться в рациональной форме с обоснованием и доказательством утверждений. Рационалистическая традиция, зародившаяся в античности, имела огромное цивилизационное значение. Неслучайно ее появление связывают с «античным чудом»: обществом, где появилась такая политическая форма, как демократия.

Единой философской картины мира не существует. В истории философии предлагались и до сих пор предлагаются различные «модели мира». В зависимости от решения кардинальных философских вопросов того или иного характера существуют различные философские концепции или модели мира. Монизм и плюрализм, материализм и идеализм, метафизика и диалектика, гностицизм и агностицизм, детерминизм и индетерминизм предлагают совершенно разные подходы к пониманию реального мира.

1. В зависимости от ответа на вопрос «Един ли мир в своей основе?» выделяют монистическую или плюралистическую модели мира.

2. В зависимости от трактовки (понимания) первой стороны ОВФ (что первично: материя или сознание, дух или природа?) различают Идеализм и Материализм.

3.Различные ответы на вопрос «Изменяется ли мир или он по своей сути неизменен?» является основанием для построения метафизической или диалектической моделей мира.

4.В зависимости от понимания (трактовки) второй стороны ОВФ (гносеологической: познаваем ли мир или нет?) выделяют гностицизм и агностицизм.

5. Ответ на вопрос: «Существуют ли в мире какие-либо закономерности или же он по природе своей хаотичен?» дает основание для построения детерминистической или индетерминистской моделей мира.

В принципе, та или иная философская модель мира носит вариативный (изменчивый) характер и может синтезировать в себе ответы на данные вопросы с учетом мировоззренческих установок, лежащих в их основании.

Философия хотя и строится на принципах доказательности и обоснования, преодолевая тем самым миф, сохраняет с ним изначальное родство. В философию переходит установка на целостное понимание мира. Она, как и миф, принимает некоторые истины на веру, что придает философским принципам черты категоричности, свойственные мифологии. В философии сохраняется также установка на сознательное конструирование особых реальностей, которые не всегда могут верифицироваться (проверяться) действительностью.

Научная картина мира самая поздняя по времени своего появления. Наука является такой сферой деятельности, функцией которой стала выработка и систематизация объективных знаний о действительности. Связь между наукой и философией весьма сложна. Философию объединяет с наукой стремление к построению знания в теоретической форме, к логической доказательности выводов.

Научная картина мира создает целостный образ предмета исследования, формируя его с помощью фундаментальных принципов и понятий науки. Научное познание отличается рядом существенных черт:

1. Важнейшей особенностью научного познания является его систематизированность. Научные знания существуют не в разрозненном, а в обобщенном, систематизированном виде, в виде теорий;

2. Второй особенностью научного познания является его самоконтроль, выражающийся в наличии методологии - обосновании применяемых методов познания.

3. Третья особенность - стремление к формализации. Оно выражается в первую очередь в строгости языка науки. Научные знания фиксируются в виде точных понятий; суждения и умозаключения науки формулируются в виде принципов и законов. Стремление к точности языка науки приводит к ее математизации - замене словесных понятий математическими символами и формулами. Кроме того, процесс научного познания осуществляется в определенных организационных условиях, с соблюдением установленных форм и принципов.

Научная и философские картины мироздания связываются воедино в одно целое категорией «бытия», которая является исходной в философском осмыслении окружающего нас мира. С ней связана убежденность человека в том, что этот мир существует и что в нем находят свое место и человек, и вещи, и состояние, и процессы. Бытие - это объективная и субъективная реальность в своей совокупности. Бытие - это все то, что существует.

Практические задания

В – 1.

1. Показать по пунктам сходство и различие терминов “Онтология” и “Антология”.

2. В чем сходство и различие основного вопроса философии и предмета философии? Перечислите по пунктам.

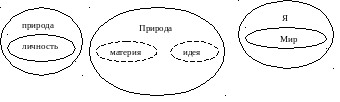

3. Определите, к какой исторической стадии мировоззрения относятся данные схемы:

А. Б. В.

а) определить понятие “мировоззрение”;

б) найти стадии МВЗ, соответствующие данным схемам и раскрыть их содержание;

в) в ответе воспроизвести эти схемы.

4. Назвать несколько категорий (что это такое?) учебной дисциплины “История”. Объясните их содержание.

5. Объяснить выражение: “Не мечите бисер перед свиньями…”

а) закончить данное выражение;

б) раскрыть его буквальный смысл;

в) раскрыть аллегорический (метафорический) смысл этого выражения.

В – 2.

1. Подберите, не менее пяти, антонимов (что это такое?) к термину “Материя” (определить ее содержание).

2. В чем сходство и различие терминов “Солист” и “Солипсист”? Перечислить по пунктам.

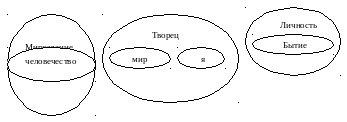

3. Какие философские направления соответствуют данным схемам:

А. Б. В.

а) назвать виды философских течений, соответствующие данным схемам;

б) определить их содержание;

в) в ответе воспроизвести эти схемы.

4. В чем суть онтологической стороны Основного Вопроса Философии (ОВФ) и что из этого следует?

5. Древние египтяне, например, заметили, что треугольники со сторонами 3,4,5 единиц – прямоугольники, противоречащих случаев они не замечали. Сделав общий вывод об этом свойстве всех треугольников с такими сторонами, они руководствовались им в своих действиях. Определить, единство каких логических форм можно проследить на этом примере?

В – 3.

1. Подберите, не менее пяти, синонимов (что это такое?) к термину “Сознание” (определить его содержание).

2. В чем сходство и различие терминов “Дуэт”, “Дуэль” и “Дуализм”? Перечислить по пунктам.

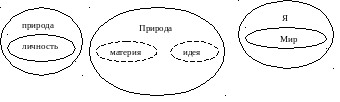

3. Какие философские течения соответствуют данным схемам:

А. Б. В.

а) назвать виды философских течений, соответствующие данным схемам;

б) определить их содержание;

в) в ответе воспроизвести эти схемы.

4. Что общего у этих 5-ти групп букв: Госп пол паот янин расе. Примечание: все они связаны натуральными числами!

5. Определить: какие логические операции противопоставляются здесь друг другу. “Лучше рассекать природу на части, чем отвлекаться от неё” (Ф. Бэкон),- раскрыть их содержание.

В – 4.

1. Подберите, не менее пяти, синонимов (что это такое?) к термину “Материя” (дать ее определение).

2. В чем сходство и различие философии и религии? Привести не менее пяти аргументов в каждом случае.

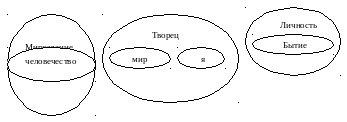

3. Определить к какому философскому течению относятся данные схемы:

А. Б. В.

а) назвать виды философских течений, соответствующие данным схемам;

б) определить их содержание;

в) в ответе воспроизвести эти схемы.

4. В чем суть гносеологической стороны Основного Вопроса Философии (ОВФ) и что из этого следует?

5. От города «А» до города «Б» 120 км. Из г. «А» вышел поезд в г. «Б» и шел без остановки со скоростью 30 км/час. В то же время из г. «Б» к г. «А» вылетела ласточка со скоростью 60 км/час. Она долетела до поезда, повернула обратно и полетела в г. «Б». Долетев до г. «Б», она снова повернула к поезду и, долетев до него, опять повернула к г. «Б» и т.д. Так она летала навстречу поезду и обратно, пока поезд не прибыл в г. «Б». Определите сколько км пролетела ласточка и дайте философский анализ задачи.

В – 5.

1. Почему философия не стала софиологией? Вспомнить значение терминов зоология, геология, биология.

2. “… бесконечное по своей природе не может быть постигнуто конечным”. (Дж. Беркли). Дайте философский анализ (а не свои домыслы!) этого высказывания.

3. В чем сходство и различие суеверия и науки? Вспомнить постулаты философии и религии.

4. Показать на трех примерах недостаточность житейски - практического, обыденного мировоззрения?

5. Определить роль практики в данных суждениях:

1. Сейчас на улице идет снег.

2. Аристотель оказал большое влияние на мировоззрение Александра Македонского.

3. Все металлы электропроводны.

4. Сумма внутренних углов треугольника равна 2d.

В – 6.

1. Вспомните (хотя бы приближенно) основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) и напишите об их влиянии на развитие философии.

2. “И один и тот же мёд мне кажется сладким, а страдающему желтухой – горьким” (Римский мыслитель 3-го века н.э.). К какому философскому течению можно отнести автора данного высказывания, охарактеризуйте это течение?

3. Соотношение каких методов познания подразумевается в следующей характеристике связи природы и человека: природа по времени, но не по рангу, физически, но не морально является первичной.

4. Определить к какому философскому течению относятся данные схемы:

А. Б. В.

а) назвать виды философских течений, соответствующие данным схемам;

б) определить их содержание;

в) в ответе воспроизвести эти схемы.

5. Найти соответствующий термин к этому утверждению: “Обобщение, характеризующее мотивы и практику поведения индивидов, институтов, а также самой природы”, - и объяснить его.

Литература

1.Миронов В.В.: учеб. - М.:ТК Велби, Изд-во Проспект,2006.-240 с.

2.Тихонравов Ю.В. Философия. - М.:ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез»,1998.-304 с.

3.Моисеева Н.А., Сороковикова В. И. Философия: Краткий курс. - СПб.: Питер, 2008. - 352 с.

4.Канке В.А. Философия: Учебник для вузов. - М.: «Логос»,1996.-320 с.

5. Философия.: Учеб. пособие /под ред. Н.И.Жукова. - Мн.: НТЦ «АПИ»,1999.-367с.

6.Философия в вопросах и ответах: Учеб. пособие /под ред.Е. Е. Несмеянова. - М.:Гардарики,2002.-351 с.

7.Хорошавина С.Г. Курс лекций «Концепции современного естествознания». Ростов н/Д: «Феникс»,2000.-480 с.

8.Рассел Б.Проблемы философии. - Новосибирск: Наука,2001.-111 с.

9.Ракитов А.И.Трактат о научном познании М.: «Детская книга»,1977.-236с.

10.Смирнов С.Г.Задачник по истории науки. От Фалеса до Ньютона. - М.: Мирос-МАИК «Наука/Интерпериодика»,2001.-368 с.

12.Лоу С. Философский тренинг. - М.:АСТ МОСКВА: Хранитель,2007.-352 с.

13.Рычков А.К. Философия:100 вопросов-100 ответов. - М.: «ВЛАДОС»,2007.-127с.

14.Кравченко В.В.Тесты по экзаменам. - М.: Изд-во «Экзамен»,2003.-192 с.

15.Жоль К.К.Логика в лицах и символах. - М.: «Педагогика-Пресс»,1993.-256с.

16.Балашов Л.Е.Занимательная философия: Учебное пособие. - М. «Дашков и Ко», 2005. - 155 с.

17.Хвостовицкая Т.Т. Philosophi and Politics. - М.: Флинта:МПСИ, 2007,-264 с.

18.Муратова З.Г., Мурза А.Б., Перцев Е.М.Welcome to the World of Philosophi. - М.: Академический проект; Королев: Парадигма,2005.-352 с.