Управление образования молодежной политики и спорта Пильнинского муниципального района

Муниципальное общеобразовательное учреждение Курмышская средняя школа

Областной конкурс исследовательских и проектных работ «Природа и традиционная культура»

Тема: Промыслы и ремесла (технология обработки природных материалов)

Название работы: «Мастер из края «Большой Радуги»»

Автор: Хохлова Валерия,12лет.

Руководитель: Кулакова М.Г.

Должность: учитель английского языка

с.Курмыш

2016

Оглавление

1. Введение стр. 3

2. Основная часть

2.1. История возникновения ремесла резьба по дереву стр. 6

2.2. Рассказ о мастере «из края большой радуги» стр. 14

2.3. Женщина с удивительным увлечением стр.17

3. Заключение стр.18

4. «Паспорт» исполнителей стр.19

5.Литература стр.20

6.Приложение стр.21

7. Рецензия стр.27

Введение

Натуральный, красивый, безвредный и долговечный материал – это дерево. Актуальность использования именно его при строительстве домов и внутреннем обустройстве только возрастает. Возможность использовать экологически чистый и безопасный материал в современном интерьере привлекает многих людей, а возможность создания неповторимого узора в отделке предметов быта делает резьбу по дереву особенно востребованной в наши дни. Резьба является способом украшения любых изделий из дерева.

Тема моего исследования: промысла и ремесла (технология обработки природных материалов)

Название моей работы: «Мастер «из края большой радуги»»

Основная цель: Познакомиться с историей возникновения древнего ремесла резьба по дереву, познакомиться с мастером из с.Курмыш А.Назаровым и его работами. Для исследования надо решить следующие задачи: опросить моих родственников, ближе познакомиться с мастером Назаровым и его работами, обобщить материал из истории возникновения резьбы по дереву, собранный из книг, Интернета.

Ценность и значимость моего исследования состоит в том, что в наше время начинает возрождаться старинное ремесло резьба по дереву, и мне очень хотелось бы рассказать моим одноклассникам об удивительном человеке, А.Н.Назареве и его работах. В ходе исследования мною был собран материал из Интернета, СМИ, из книг об истории возникновении ремесла - резьба по дереву. Мне также удалось в процессе моей работы побывать в доме у А.Н.Назарова, поговорить с ним, увидеть его работы и понаблюдать за мастером в его мастерской.

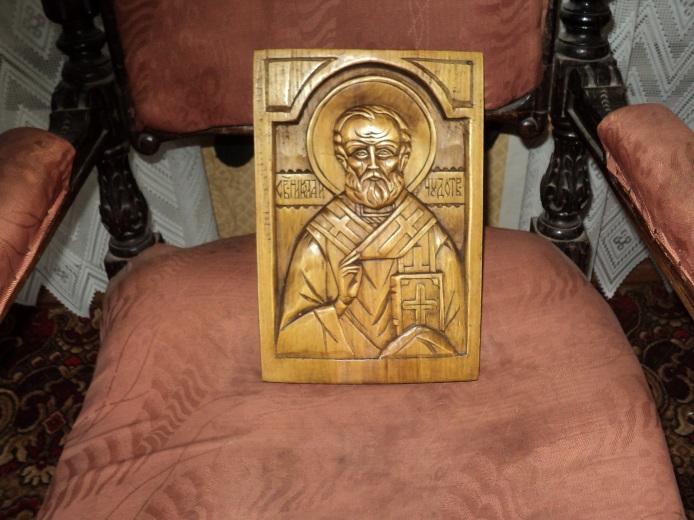

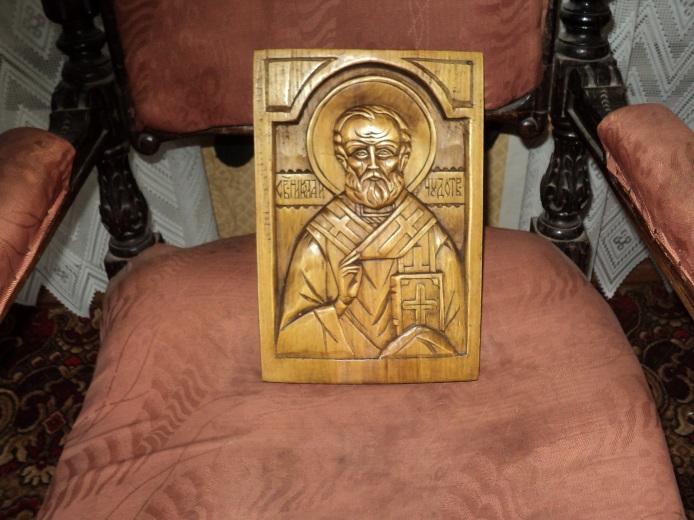

В жизни каждого человека бывают события, которые так или иначе могут повлиять на выбор профессии, на хобби или просто произвести неизгладимое впечатление. Для меня таким событием стало посещение выставки работ А.Назарова в Пильнинском историко-краеведческом музее. Мне бы хотелось описать, как это было. Когда я вошла в зал, где экспонировалась выставка, меня охватило особое чувство от рукотворной красоты, созданной не без Божьей благодати уроженцем села Курмыша А.Назаровым. Экспозицию венчало резное распятие, Крест Господень – символ страшного злодействия, страданий во спасение людей от грехов и символ воскресения, жизни вечной. В застекленных стендах мы увидели разные образы и Иисуса Христа и Казанской Божией Матери, Николая Чудотворца, Святого мученника Евгения, покровителей супружества Петра и Февронии, Архистратига Михаила. В другом стенде икона Святой Софии, Матронушки, Святой Елены. (См.приложение).Душа мастера просила отобразить при помощи резца лики самых любимых и почитаемых на Руси святых. Только Господу известно, сколько горячих молитв, слез было пролито, мольб и прошений звучало этим святым угодникам за 1025 лет христианства на святой Руси. И вот они сейчас здесь, в выставочном зале музея, чтобы мы могли приходить, прикасаться душой, взглядом. Отдельно расположена витрина ,где размещалоь изображение заступника батюшки Алексия Бортсурманского. Были на выставке неожиданные находки. В стенде выставлена ,как будто на первый взгляд, темная доска, а подойдешь поближе, посмотришь повнимательнее и увидишь лик в священническом одеянии. Оказывается, эта икона была обнаружена в дровах, она ждала своего часа на поленнице. Пришел хозяин за дровами, взял в руки доску, протер рукавом и увидел изображение. Рука не поднялась сжечь. Так оказалась икона в музее. Об этом рассказал сотрудник музея. Отдельно мне хотелось бы остановиться на маленьких резных скульптурках, выполненных из дерева, увиденных в другом стенде. Тон задает фигурка воина с копьем и в доспехах. Он, воин, как бы говорит: «Не боитесь, защищу я вас!». А дальше мы окунулись в многообразный мир чувств, которые так мастерски сумел отобразить на лицах, в позе, во взгляде своих творений Александр Назаров. Это просто чудо. Вы только посмотрите на «Охотника с гусем». Счастливейшая улыбка на лице, в глазах и хитринка, и житейская мудрость. «Девушка с цветком» - выражение лица совсем иное: у нее в руках особый дар-красота Божьего мира. А уже прожившие многие десятилетие в мире и согласии супруги,ставшие дедушкой и бабушкой, просто счастье излучают и дарят его другим.(См.приложение) . «Шут с дудочкой»- весь в своей шутовской игре, а «Мустанг» - в движении, в беге.(См.приложение). А как здорово схвачены позы, одеяния, молебное состояние старцев! Об экспонатах выставки с интересом рассказывали сотрудники музея, ссылаясь на то,что мы знаем создателя всех этих творений – А.Н. Назарова. Мне очень неловко от того ,что рядом с нами в Курмыше живет такой удивительный человек, а мы о нем так мало знаем, и мне захотелось познакомиться с творчеством А.Назарова, его работами и профессией- резчик по дереву.

Весь быт Древней Руси связан с деревом и изделиями из него. Деревянными были дома, посуда, орудия труда, транспорт – практически всё, что связано с повседневной жизнью человека. В славянской мифологии дерево – это ось мира. Находилась эта ось у Лукоморья, которое наши предки считали краем Вселенной. Корни дерева находятся в аду, а вершина в небесах. Именно по нему спускаются и поднимаются боги. «Древо жизни» также было неотъемлемым элементом росписи домов на Руси. Оно охраняло дом от злых духов. История резьбы по дереву уходит своими корнями к моменту возникновения в человеческом обществе приемов и способов обработки древесины как самого простого и распространенного материала, а также появления деревянного зодчества. Наши далекие предки знали, что древесина обладает очень ценными качествами: водонепроницаемостью, теплоизоляцией, невысокой плотностью, богатым разнообразием рисунка текстуры. В связи с этим древесину удобно обрабатывать и заготавливать. В связи с этим, дерево широко использовалось в быту — практически везде от строительства оборонных укреплений до кухонной утвари и сельскохозяйственных орудий.

Со времени появления человека разумного, в ум и сердце людей заложено стремление к прекрасному. Это стремление вылилось в поразительное умение людей сделать из природного материала настоящее произведение искусства. Вряд ли найдется такой народ, который бы не украшал свое жилище и предметы быта. Однако история развития резного дела в каждой стране особая и связана с уровнем культуры, мастерства и мировоззрения в обществе. Наверное, поэтому в каждой стране искусство резьбы по дереву имеет свои уникальные особенности, приемы и стили. Изготавливая из дерева различные предметы обихода, люди старались сделать их не только удобными, но и красивыми. Резчики выполняли работу с душой, стараясь сохранить в доме кусочек природы. Многолетний опыт вскоре позволил достичь небывалых высот в этом искусстве. Пожалуй, именно в России это искусство было развито так, как нигде в мире. От предметов обихода резчики постепенно перешли к изготовлению различных произведений искусства. Стали изготавливать игрушки для детей ,фигурки различных животных, музыкальные инструменты.

Немаловажную роль в развитии искусства резьбы по дереву сыграла и религия. Ведь фигуры первых языческих богов древних славян были также изготовлены из дерева. Чтобы с помощью довольно примитивных инструментов придать дереву определённые черты лица и фигуры, требовалась большая сноровка. Позже ,с принятием христианства на Руси, стали изготавливать деревянные кресты, а потом образы святых и иконы. Всё это способствовало развитию искусства резьбы. Традиция резьбы икон пришла из Византии. Это сейчас у иконы лишь резная деревянная рамка, раньше и само изображение вырезалось мастером на деревянной дощечке. Также деревянными были и надгробия на могилах русских митрополитов. Именно с тех времён в православии сложилось, что изображение святых должно быть плоским, тогда как в католичестве изготавливались скульптуры– дудки и свистульки, а также деревянные скульптуры.

Из истории известно, что в XV веке в Троице-Сергиевой лавре работал мастер по имени Амвросий. Его изделия из дерева: кресты, иконы - были выполнены из различных ценных пород дерева, которые специально привозили из других стран. В XVI веке в Кремле появляется Оружейная палата, в которой также имеется мастерская столярных и резных дел. Именно там было создано одно из произведений русских мастеров резьбы – царская молельня Ивана Грозного.

Она разместилась в Успенском соборе. Царский трон был покрыт довольно сложными рисунками и орнаментом, это все представляло собой резьбу по дереву. Своё мастерство резчики и дальше продолжали проявлять при оформлении дворцов, церквей и соборов. Да и сами здания тогда строились из дерева. Так, например, был построен под Москвой Коломенский деревянный дворец, в XVII веке был построен дворец для царя Алексея Михайловича, простоявший более века. К сожалению, большинство уникальных деревянных сооружений той эпохи не сохранились до наших дней. Одни были заменены на более прочные и долговечные каменные, другие уничтожил пожар.

Даже в начале XVIII века при строительстве Петербурга широко применялось искусство мастеров резьбы. Так в Петропавловском соборе был создан деревянный иконостас, который даже в наше время вызывает восхищение. Также резьбой украшались многочисленные дворцы и усадьбы. Искусством русских резчиков и плотников восхищались голландские кораблестроители, мастера своего дела.

На базарах в России часто можно было встретить продавцов так называемых лубочных картинок. На самом деле лубом на Руси называли липу и её древесину. Именно липа из всех растущих в стране деревьев, по мнению специалистов, более всего подходила для резьбы. Картинки печатали с помощью клише, которое и изготавливалось из липы. Именно поэтому картинки называли лубочными. Изготовление этого клише тоже требовало определённых навыков. Сначала на тщательно отшлифованную доску наносили рисунок, потом дерево вокруг него подрезалось ножом и выдалбливалось стамеской. После этого на доску наносили краску и накладывали влажную бумагу. Получившийся оттиск раскрашивался вручную.

Наиболее древней считается геометрическая плоскорельефная резьба. Она не только украшала домашнюю утварь и строения, но и имела смысловую, обрядовую нагрузку. Все элементы такой резьбы несли в себе символы стихий и явлений. Нанося их на предметы, украшающие дом, люди надеялись уберечься от влияния злых сил и привлечь светлые силы жизни, плодородия и долголетия. Из дерева вырезали также обереги – маленькие фигурки божков, которые являлись хранителями домашнего очага.

Самой древней находкой, вырезанной из дерева, считается Шигирский идол. Это деревянная скульптура, сделанная из лиственницы, которую специалисты относят ко времени мезолита, то есть к VIII тысячелетию до нашей эры. Предмет был найден на территории нашей страны, недалеко от Екатеринбурга, в ходе раскопок на восточном склоне Среднего Урала. Интересно, что туловище идола покрыто со всех сторон геометрической орнаментальной резьбой, а на более широких частях его вырезано что-то подобное лицу (личине). Изучив изображения, ученые выделили персонажи, которые связаны с небесным (верхним) и подземным (нижним) мирами, видимо, воплощающими мир животных и мир растений, женское и мужское начало.

Постепенно, с развитием человечества, резьба по дереву утратила свой мистический и обрядовый смысл и стала способом декоративного украшения предметов быта. Появлялись новые приемы в резьбе, техника ее обогащалась использованием новых инструментов.

Начиная с XVI века, стали создаваться крупные мастерские резных дел и артели. Резьба по дереву стала повсеместным народным промыслом общегосударственного масштаба. Искусные народные мастера-резчики украшали самобытной резьбой царские дворцы, соборы и храмы, дома и усадьбы богатых и знатных людей.

Жизнь людей на Руси была неразрывно связана с деревом. Мастера использовали не только саму древесину, но также и бересту, тонкие корни сосны и ели, луб, кап, капо-корень. Эти материалы использовались в различных видах художественной обработки дерева. Например, капо-корень, который представлял из себя наросты на стволе и корнях березы, имел неправильное строение, затейливое сплетение волокон и очень высокую плотность. Эти свойства делают кап или капо- корень, похожим на карельскую березу, из которой изготавливали изящные декоративные предметы: изысканную мебель, табакерки, ларцы. Народные резчики делали из капо-корня, не поддающегося влаге, отличную посуду.

Испокон веков в России все традиционные предметы быта , сделанные из дерева имели выразительную декоративную форму и оформлялись богатым резным орнаментом или художественной росписью. В резном украшении прялок, ковшей, веретен, солониц, швеек, вальков, блюд и ложек имели свое отражение наблюдения людей за окружающей их живой природой.

Огромное значение на Руси придавали украшению резьбой архитектурных сооружений из дерева. В XIX веке возникло целое направление в резном народном творчестве – домовая резьба. Крестьянские дома, украшенные ажурной прорезной резьбой с красивым коньком на крыше, напоминали сказочные теремки. Совершенство резных орнаментов и образов восхищает даже искушенного ценителя. Ритмичные растительные узоры, геометрическое кружево, изящные завитки, замысловатые розетки, фигурки львов, русалок-берегинь, волшебных птиц и зверей – все это ставило резной декор русской избы в один рад с шедеврами мировой архитектуры.

В домовой резьбе применялась более сложная техника, чем в оформлении простых бытовых предметов. На смену трехгранновыемчатой, контурной и геометрической резьбе пришли глухая рельефная, прорезная и скульптурная. Глухая резьба с характерным сплошным фоном, применялась для украшения фронтонов домов, наличников, торцевых досок, помогая сохранить древесину от гниения. Прорезная или ажурная резьба, которая очень похожа на кружево, использовалась для оформления входов над дверями, наличников, карниза крыльца, причелин, полотенец, перил лестниц. Ажурная или пропильная резьба являлась визитной карточкой мастеров русского Севера: Владимирской, Ярославской, Костромской областей, а также Урала, Поволжья и Сибири.

Объемная или скульптурная резьба в украшении архитектурных сооружений проявлялась в создании объемных изображений птиц и зверей на гребнях крыш, на кистях причелин и украшении деревянными фигурками ограждений вокруг домов.

В нашей стране имело свое развитие не только резное искусство крупных и средних форм, но также создавалась и развивалась резьба малых форм, например,резная деревянная игрушка и скульптура.

Недалеко от Сергиева Посада на живописном холме над рекой Куньей стоит село Богородское. Именно в этом селе в XV – XVI веках зародился народный промысел резной деревянной игрушки. Село Богородское впоследствии стало одним из центров народного творчества. В XX веке мастера резной игрушки и скульптуры объединились в артель, а позже артель была преобразована в фабрику. Характерной особенностью богородской резьбы было создание из мягких пород дерева: осины, липы, ольхи - забавных объемных движущихся игрушек. Сюжеты, отраженные в резных игрушках, самые разнообразные: стучащие молотками мужик и медведь, кующие кузнецы, курочки, клюющие зерно, мыши, которые устроили похороны хитрому коту. Богатые коллекции богородской игрушки находятся во многих музеях нашей страны и экспонируются за рубежом.

Еще одно самобытное направление в резьбе по дереву на Руси – абрамцево-кудринская резьба. Этот народный художественный промысел сформировался недалеко от усадьбы Абрамцево под Москвой в конце XIX века. Особенностью абрамцево-кудринского стиля резьбы было гармоничное сочетание геометрической резьбы с плоскорельефной, а также особый прием растительной орнаментальной резьбы. Мастерами усадьбы Абрамцево оформлялись затейливым резным рисунком предметы крестьянского быта: блюда и вазы, солонки и ковши, бочата и хлебницы, шкатулки и ларцы. В своих работах кудринские резчики продвигались от удачного соединения отдельных деталей, в виде разнообразных розеток, веточек, завитков, к целым орнаментальным композициям.

С развитием искусства резьбы в украшении предметов народного быта все чаще появляются сюжеты крестьянской жизни: танцы и хороводы, чаепития, праздничные застолья, свадебные обряды. Такими сюжетами часто оформляли прялки ярославские и грязовецкие мастера резного дела. Очень часто в русской традиции орудия труда женщин: вальки, прялки, веретена, рубели, коклюшки - украшали геометрическим узором, выполненным трехгранновыемчатой резьбой. Такой способ резьбы по дереву считается одним из самых древних.

Интересным направлением в резьбе по дереву было изготовление пряничных досок. Русские резчики вложили много выдумки, художественного вкуса, мастерства, теплоты души в оформление данных предметов. Пряничные доски удивляют разнообразием форм и украшения. Они могли быть огромных размеров и совсем маленькие, с надписями и узорами, с реальными, взятыми из жизни образами и оформленными сказочным сюжетом.

Богато украшалась резьбой и разнообразная деревянная посуда. Свое мастерство, безграничную фантазию и талант мастера резного дела проявляли в резных ковшах для меда и пива, стопкарях, блюдах, ендовах, черпаках, солоницах и жбанах.

Развитие торговли между странами существенно расширило кругозор мастеров резьбы и оказало обогащающее влияние на данный вид прикладного искусства. В русских землях резное мастерство или узорочье развивалось не только в народных традициях, но и заимствовало приемы и секреты в других культурах. Например, в глубокой древности богатый растительный узор позаимствовали из византийского стиля резьбы. В XVI веке на развитие резного дела в России повлияли приемы и традиционный орнамент в виде виноградной лозы, свойственные итальянским мастерам. Также резчики перенимали элементы готической немецкой резьбы по дереву.

Появившиеся в архитектуре новые направления: ампир, рококо, барокко, классицизм, викторианский стиль, модерн - нашли свое отражение в изделиях резчиков по дереву, порой сплетаясь и переходя один в другой. Соразмерность и гармоничность классического стиля может соседствовать с воинственным романтизмом ампира, богатейший изысканный орнамент барокко сочетается с изысканной женственностью рококо, плавные реалистичные линии модерна дополняют массивные викторианские формы.

История развития резьбы по дереву на этом не закончилась. В настоящее время происходит возрождение древнего искусства, появляются новые направления и целые школы декоративного резного творчества. Например, резьба «Татьянка» – современный вид резьбы, который был разработан нашим соотечественником в конце XX века. Название свое это направление получило в честь супруги мастера-автора. Ее особенность – насыщенность орнамента растительными элементами и относительная простота, которая позволяет овладеть этим искусством ,и взрослому ,и ребенку. Основываясь на богатейших традициях, резьба по дереву в нашей стане приобретает себе новых почитателей и становится необычайно популярным видом художественного творчества.

Декоративные промыслы и матрешка.

Деревянные игрушки на Руси были не менее популярны. Не нужно было быть резчиком по дереву, чтобы изготовить из куска мягкой древесины небольшую фигурку, с которой дети будут с удовольствием играть. В народный же промысел деревянные игрушки превратились в деревне Богородское недалеко от Сергиева Посада. Там издавна из липы вырезали фигурки людей, животных и птиц, тщательно их зачищали, но не окрашивали, чтобы сохранить естественный цвет и аромат дерева. К тому же цветная краска отвлекала бы внимание от вырезанных деталей. Но это были не просто фигурки, а небольшие сценки из жизни: медведи с медвежатами, работающие кузнецы, всадники на лошадях и другие. Очень скоро деревянные игрушки стали делать подвижными, и появились кузнецы, по очереди бьющие молотом по наковальне, мужики, колющие дрова, курочки, клюющие зерна, фигурки зверей с двигающимися головами и лапами.

Еще одной русской деревянной игрушкой, известной во всем мире, является матрешка. Несмотря на свою популярность, появилась она относительно недавно: в конце 19 века. Первую матрешку по образцу японского божка вырезал Василий Звездочкин, а образ русской девочки в сарафане придумал известный художник С. В. Малютин. Раскрывающаяся кукла сразу же стала очень популярна и в России, и в мире, появились образы барынь в роскошных кокошниках и девушек в сарафанах. Матрешки расписывали под героев русских народных сказок, известных исторических личностей, достопримечательностями различных городов и живописными видами русской природы. Русская матрешка олицетворяла собой продолжение рода, кроме того, она была и развивающей игрушкой, ведь совместить на матрешке причудливый узор и собрать ее по порядку для ребенка не такая уж простая задача. Но матрешка очень быстро из просто красивой игрушки превратилась в сувенир, а вслед за ней сувенирами стали и остальные русские национальные игрушки.

Земля наша испокон веков славится людьми, творящими яркое самобытное искусство. Источником вдохновения служит им красота русской земли. Народное искусство не поддается моде, не зависит от нее. Оно традиционно, открыто и выражает идеалы красоты, живущие в душах русского народа. Это есть прямое свидетельство его талантливости.

Мне очень хочется рассказать о своем земляке, замечательном мастере – умельце, много сделавшем для сохранения самобытного искусства. Много интересного о нем я узнала от своих родителей, бабушек и дедушки, а позднее я встретилась с ним лично.

Мастер-резчик по дереву из Курмыша Александр Николаевич Назаров начал с того, что в пионерском лагере вырезал фигурки из сырой картошки, просто кому-то из вожатых пришла в голову креативная мысль - устроить для юных пионеров конкурс на лучшую картофельную поделку. В конкурсе том Саша победил. До этого мальчик хорошо рисовал - много и с удовольствием, но ему даже в голову не приходили мысли об объемном воплощении своих "художеств". Да, собственно, и после было как-то не до того: окончил школу, пошел служить.

Когда вернулся после службы в родной Курмыш, устроился электриком.

Поворотным моментом в творческой судьбе резчика Назарова стал несчастный случай. Было это двадцать с лишним лет назад. Как-то пошёл Александр с односельчанами в лес. Стали деревья валить, дрова на зиму заготавливать. Вдруг одно из них упало на незадачливого лесоруба,ударило по спине, да так, что рёбра треснули. И Александр долгое время был прикован к постели. А лежачему-то чем заняться? Вспомнил он про "картофельный" конкурс из беззаботного пионерского детства и решил попробовать деревянные фигурки вырезать.

Удивлению его не было предела, потому что ни первый, ни второй "блин комом" не получился. Резец в руках уверенно, как бы сам по себе, отсекал всё лишнее, и из-под золотых стружек на свет появлялись ладные весёлые фигурки.

Со временем боль в позвоночнике стала утихать, дело пошло на поправку. Александр стал ходить, правда, на костылях. Но занятия своего не прекратил. Больше всего ему нравилось вырезать сельских гармонистов да комических старичков - этаких дедов-щукарей, причём не похожих один на другого, в разных позах и с разной мимикой. Родным, друзьям и просто односельчанам работы Александра сразу пришлись по вкусу. Родные и знакомые с удовольствием получали их в подарок, чужие - покупали.

Хобби стало делом жизни. Вернувшись на работу, Александр всё свободное время посвящал новому увлечению. Даже в обед приходил домой и вместо того, чтобы есть суп, иногда хватался за кусок дерева. На работе думал о том, что и как вырежет, вернувшись в маленькую мастерскую. Когда понял, что хобби способно прокормить, уволился с работы.

К православной тематике Александр подошёл случайно и уверяет, что рыночная конъюнктура тут ни при чём. Просто несколько лет назад кто-то заказал деревянное распятие, а мастеру очень захотелось его сделать. Потом стал резать иконы, и какие!

Вообще работы Назарова какие-то особенные. Берёшь в руки - а они дышат. Одной техникой такого не добиться, тут важны душа и энергетика мастера. Иконы - разговор особый. Прежде чем их писать или вырезать, обязательно надо получить благословение духовного лица. Чтобы изображать святой лик, надо в него по-настоящему верить.

Удивительно, но факт – мастер может работать в любое время суток и где угодно. У него не только никогда не бывает брака, но и элементарно неудавшихся работ.

Любая фигурка источает жизнь, а от иконы как будто исходят свет и благодать. Не случайно, в старинной Курмышской Покрово-Никольской церкви (по преданию, в ней венчался Емельян Пугачёв) есть несколько работ Александра Назарова, в том числе большое распятие Христа и икона Святого Николая-Чудотворца, и они находятся в полном духовном единении с остальным убранством собора.

Александру Николаевичу, как он признаётся сам, слава не нужна. Однако он с удовольствием участвует в разных выставках. Говорит, что для художника очень важно общение как с другими мастерами, так и с посетителями - теми людьми, ради которых он берёт в руки резец. У него много заказчиков в Москве ,туда он тоже с некоторых пор стал наведываться регулярно.

Когда Александр Николаевич творит, находится в другом измерении, ничего не видит, кроме резца, и ничего не слышит, кроме стука собственного сердца.

Хотя он и говорит, что работать он может где угодно, но, мне кажется, что его талант связан невидимой, но очень прочной нитью с его "малой родиной". Без этой связи ,наверное, не было бы у Александра Николаевич таких лучистых глаз, а его работы не источали такого тепла и света.

Хорошо, что у нас в селе есть мастер, работающий по дереву, работы которого удивительны. Это Назаров Александр Николаевич.

Александр Николаевич более 25 лет занимается резьбой и хочет других заинтересовать своим делом , чтобы это искусство возрождалось. 20 января 2012 года он проводил мастер – класс резьбы по дереву в Пильнинском краеведческом музее для ребят из Пильнинской средней общеобразовательной школы № 1.

Александр Николаевич говорит, что нужно было видеть глаза ребят, когда они взяли в руки резец и самостоятельно, под присмотром мастера резали простейшие элементы плоскорельефной и геометрической резьбы.

Работы Александра Николаевича служат прекрасным примером для других людей.

Мне удалось встретиться с Александром Николаевичем у него дома. В нашем разговоре он был не многословен, как и впрочем все творческие люди, и перевел разговор на свою знакомую, с которой дружит более двадцати лет, которая так же, как и он, занимается резьбой по дереву. Это Медведева Екатерина Владимировна, которая переехала на постоянное место жительства в с.Курмыш из Санкт-Петербурга. Он рассказал, что все для нее началось с посещения магазина народного творчества в Петербурге. Там она увидела замечательный резной кухонной набор, и ей очень захотелось такой же. Купить было дорого, и муж пообещал сделать такой же. Купил резцы, нашел материал, приобрел специальную книгу, но ,повозившись немного, забросил это занятие. Тогда доделать желаемый набор взялась Екатерина, и это дело так увлекло ее, что оторваться она уже не могла. Вслед за набором стали появляться шкатулки, картины, различные статуэтки и даже иконы. Все эти вещи быстро расходились в том же магазине народного творчества, а в голове рождались и рождались новые идеи.

Заключение

Идеи очень удачно были реализованы и Назаровым, и Медведевой в украшении и отделке своих домов. Когда я была в гостях у Александра Николаевича, то его дом напомнил мне музей: я увидела зеркало в деревянной оправе, резные ящики на стенах, резные полки, при входе в дом- большие резные фигуры. Во время моего посещения дома Назарова А.Н. он готовился к выставке, которая состоится 10марта 2016г. на Нижегородской ярмарке. Александр Николаевич, увидев, что я с интересом смотрю на его работы, предложил в нашей школе также провести мастер класс и устроить выставку его работ. Посетив мастерскую Александра Николаевича, я поняла, насколько у него трудная, но благородная и интересная работа, которая приносит ему огромное удовольствие и радость. Я очень довольна, что в ходе моего исследования я познакомилась с таким удивительным человеком, увидела его работы, узнала о его знакомой, которая ,как и он , занимается резьбой по дереву. В ходе моего исследования я много узнала из истории возникновения ремесла- резьба по дереву. Все это было для меня так интересно, познавательно, что я захотела научиться первым шагам в этом деле. Я уверена, что я еще очень долго буду восхищаться работами «мастера из края Большой радуги».

|

| ФИО | Дата, место рождения | Кем сделана запись | Когда и где сделана запись |

| 1

| Назаров Александр Николаевич | 25.09.1953г. с. Курмыш | Хохловой Валерией | Сентябрь 2015 г. с.Курмыш |

| 2

| Хохлова Ольга Васильевна | 29.03.1977г. с. Курмыш | Хохловой Валерией | Январь 2016г. с.Курмыш |

| 3 | Хохлов Александр Валерьевич | 27.10.1977г. с. Курмыш | Хохловой Валерией | Январь 2016г. с.Курмыш

|

| 4

| Фомина Татьяна Дмитриевна | 30.09.1947г. с. Курмыш | Муриной Оксаной

| Январь 2016г. с. Курмыш |

«Паспорт» исполнителей

Список используемой литературы и интернет ресурсов:

Газета «Сельская трибуна» № 69 от 07.11.2015

https://ru.wikipedia.org/wiki/Резьба_по_дереву

http://www.ornamentum.biz/statii/rezba-po-derevu/166-rezba-po-derevu-istorija-zarozhdenija-i-razvitie/

http://pilna-tribuna.ru/article/7636/

Приложение

Работы А.Н.Назарова с выставкив в Пильнинском историко-краеведческом музее

В доме мастера

Мастерская А.Н. Назарова

Работы на выставку Нижегородская ярмарка 2016

Рецензия на исследовательскую работу по теме: Промыслы и ремесла (технология обрабротки природных материалов)

ученицы 6 класса Хохловой Валерии

Ученица поставила цель работы: изучение материала - история возникновения древнейшего ремесла – резьба по дереву и знакомство с мастерами резьбы по дереву с.Курмыша, которую она удачно раскрыла в своем исследовании.

Автор работы опиралась в своем исследовании на научные данные, на воспоминания родственников и на свои впечатления от встречи с мастером резьбы по дереву Назаровым А.Н. Ученица доказывает на конкретных примерах актуальность данной темы, утверждая, что в наше время происходит возрождение древнейших промыслов и ремесел. У населения проявляется особый интерес к работам резчиков по дереву, к их деятельности. В процессе работы ученица расширила свои кругозор : познакомилась с историей возникновения ремесла резьба по дереву, изучив литературу по данной теме, воспользовалась ресурсами интернета. Результатом работы стало знакомство с мастером резьбы по дереву А.Н.Назаровым и его работами, побывала в его мастерской, понаблюдала за его работой, отразив все увиденное в своей работе. Данное исследование представляет серьёзную и интересную работу. Считаю, что данная работа заслуживает высокой оценки.

20.02.2016г. Учитель английского языка МОУ Курмышская СШ Кулакова М.Г.