МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«тюменский индустриальный университет»

Многопрофильный колледж

Политехническое отделение

МДК 01.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Методические указания для практических занятий

для обучающихся специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, очной формы обучения

Часть 2

Составитель С. Н. Шорохова,

преподаватель высшей квалификационной категории

Тюмень

ТИУ

2019

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений : методические указания для практических занятий обучающихся специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»/ сост. С.Н. Шорохова; Тюменский индустриальный университет. – Тюмень : Издательский центр БИК ТИУ, 2019. – 47 с.

Ответственный редактор: С. Н. Шорохова, председатель ЦК СЭЗ и МГС.

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию на заседании предметно-цикловой комиссии СЭЗ и МГС

«26» ноября 2019 года, протокол № 4.

Аннотация

Методические указания к практическим работам по МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений Часть 2. ПМ. 01 Участие в проектировании зданий и сооружений предназначены для обучающихся по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Данный раздел изучается в трех семестрах.

Приведено содержание профессиональных компетенций, указаны темы практических работ. Даны методические указания к выполнению практических работ, вопросы для самоконтроля, а также список литературы.

Методические указания окажут помощь преподавателям в организации практических занятий, а также могут использоваться обучающимся при повторении изученного материала и подготовке к зачету.

Содержание

Введение 4

Общие методические рекомендации к практическим занятиям 5

Практическая работа № 15 6

Практическая работа № 16 13

Практическая работа № 17 18

Практическая работа № 18 23

Практическая работа № 19 27

Практическая работа № 20 32

Практическая работа № 21 36

Практическая работа № 22 39

Список рекомендуемой литературы 46

Введение

Методическое указание по МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений профессионального модуля ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений предназначено для выполнения требований Федерального государственного образовательного стандарта для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Данное методическое указание предусматривает изучение практических основ раздела 2 Проектирование строительных конструкций, применяемого в гражданском и промышленном проектировании.

Задачами практических занятий является формирование у студентов профессиональных компетенций:

Для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий.

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.

Критерии оценки по работам разработаны и прописаны в рабочей программе дисциплины.

Практические занятия по дисциплине проводятся после изучения теоретической части учебного материала. Целью выполнения является процесс отслеживания уровня понимания теоретического материала, отработка соответствующих умений и навыков. При разработке практических заданий учитываются требования к знаниям и умениям, отраженным в дидактических целях учебного материала.

Перечень тем практических занятий

| № п/п | Темы практических занятий

| Кол-во часов |

| 1. | Практическое занятие №15. Сбор нагрузок на конструкции зданий: плит покрытия и перекрытия, фундамент. | 6 |

| 2. | Практическое занятие №16. Расчёт и конструирование центрально - сжатой стальной колонны. Конструирование узлов соединения. | 6 |

| 3. | Практическое занятие № 17. Расчёт и конструирование центрально - сжатой железобетонной колонны. Конструирование узлов соединения. | 6 |

| 4. | Практическое занятие № 18. Подбор сечения, проверка несущей способности каменных и армокаменных конструкций. | 6 |

| 5. | Практическое занятие № 19. Расчёт и конструирование многопустотной железобетонной плиты перекрытия. | 6 |

| 6. | Практическое занятие № 20. Расчет и конструирование ребристой железобетонной плиты таврового сечения | 6 |

| 7. | Практическое занятие № 21 Расчет и конструирование столбчатого фундамента. | 8 |

| 8. | Практическое занятие № 22. Расчёт сварных швов, болтовых соединений стальных конструкций. | 6 |

|

| Итого | 50 |

Критерии оценки выполнения практических занятий

Грамотность в оформлении выполненного задания.

Умение четко и аргументировано излагать свои мысли.

Соответствие выполненного задания нормативным документам.

Умение работать со справочно-нормативными документами.

Грамотность и правильность расчетов.

Правильность ответов на вопросы.

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Практические занятия по МДК Проектирование зданий и сооружений представляют собой анализ и практическое применение одной из пройденных тем дисциплины.

Исходными данными для практических занятий является задание, выданное преподавателем.

Сроки выполнения и защиты практических работ в соответствии с учебным планом, защита проводится во время проведения практического занятия.

Выполнение практических заданий способствует закреплению знаний студентов, формированию навыков самостоятельной работы с методической и нормативной литературой, расширению кругозора обучающихся.

Практические занятия выполняются в отдельной рабочей тетради.

Этапы выполнения практических занятий

Выдача преподавателем задания.

Ознакомление с заданием и составление плана работы.

Подбор и изучение лекционного материала, нормативных документов или других литературных источников.

Написание и оформление практической работы.

Защита работы.

Указания к оформлению практических занятий

Выполняйте практическую работу по правилам и в той последовательности, которая указана в методических указаниях.

На контрольные вопросы в конце работы необходимо дать краткие ответы (письменно).

Каждая работа оформляется на отдельной странице.

Практическая работа № 15

Тема: Сбор нагрузок на 1м2 перекрытия или покрытия (6 часов)

Цель работы: Выполнить сбор нагрузок на 1м2 перекрытия.

Порядок выполнения практической работы

1. Изучить постоянные и временные нагрузки.

2. Заполнить таблицу 1 (выполнить сбор нагрузок на 1м2 перекрытия или покрытия согласно назначенному варианту из таблицы 2).

3. Сделать выводы.

4. Ответить на вопросы (письменно).

Таблица № 1

Сбор нагрузок на 1м2 перекрытия или покрытия

| № п/п | Вид нагрузки | Нормативная нагрузка gн , кгс/м2 | Коэффициент надежности по нагрузки,  | Расчетная нагрузка gр, кгс/м2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 1 | Постоянная нагрузка |

|

|

|

|

| – ……. – ……. |

|

|

|

|

| Итого постоянная |  / /

|

|  / /

|

| 2 | Временная нагрузка |

|

|

|

|

| – ……. |

|

|

|

|

| Итого временная |  / /

|

|  / /

|

| 3 | Всего |  / /

|

|  / /

|

Основные теоретические положения (сведения по теме работы)

При проектировании следует учитывать нагрузки, возникающие при возведении и эксплуатации сооружений, а также при изготовлении, хранении и перевозке строительных конструкций.

В зависимости от продолжительности действия нагрузок различают постоянные и временные (длительные, кратковременные и особые) нагрузки.

Постоянные нагрузки:

вес частей сооружений, в том числе вес несущих и ограждающих строительных конструкций;

усилия от предварительного напряжения (следует учитывать как усилие от постоянных нагрузок).

Временные нагрузки:

вес временных перегородок, подливок и подбетонок под оборудование;

вес стационарного оборудования;

нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с пониженными нормативными значениями;

снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением.

Кратковременные нагрузки:

нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с полными нормативными значениями, кроме нагрузок, указанных в длительных;

Подробнее все виды нагрузок рассмотрены в СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»  .

.

t

t

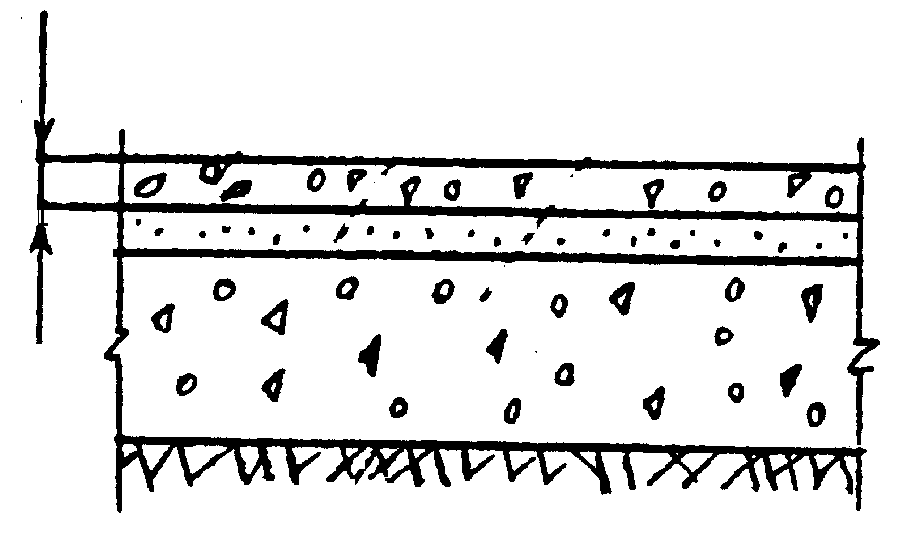

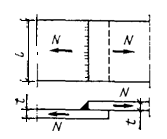

Рис. 1. Пример конструкции пола

По применению в расчетах нагрузки делятся на нормативные и расчетные.

Нормативную постоянную нагрузку на 1 м2 покрытия или перекрытия следует определять по формуле

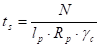

где  – толщина конструкции (рис.1);

– толщина конструкции (рис.1);  – удельный вес конструкции.

– удельный вес конструкции.

Расчетную постоянную нагрузку на 1 м2 покрытия или перекрытия следует определять по формуле

где  – нормативная постоянная нагрузку на 1 м2 покрытия или перекрытия;

– нормативная постоянная нагрузку на 1 м2 покрытия или перекрытия;  – коэффициент надежности по нагрузке (таблица 7.1

– коэффициент надежности по нагрузке (таблица 7.1  ).

).

Нормативную временную нагрузку на 1 м2 покрытия или перекрытия следует принимать согласно таблице 8.3 и 10.1  .

.

Коэффициент надежности для временной полезной нагрузки на перекрытие равен  ; для временной снеговой нагрузки на покрытие –

; для временной снеговой нагрузки на покрытие –  .

.

В вышеизложенной таблице 1 используются следующие обозначения:

– суммарная нормативная постоянная нагрузка на перекрытие;

– суммарная нормативная постоянная нагрузка на перекрытие;

– суммарная нормативная постоянная нагрузка на покрытие;

– суммарная нормативная постоянная нагрузка на покрытие;

– суммарная расчетная постоянная нагрузка на перекрытие;

– суммарная расчетная постоянная нагрузка на перекрытие;

– суммарная расчетная постоянная нагрузка на покрытие;

– суммарная расчетная постоянная нагрузка на покрытие;

– суммарная нормативная временная нагрузка на перекрытие;

– суммарная нормативная временная нагрузка на перекрытие;

– суммарная нормативная временная нагрузка на покрытие;

– суммарная нормативная временная нагрузка на покрытие;

– суммарная расчетная временная нагрузка на перекрытие;

– суммарная расчетная временная нагрузка на перекрытие;

– суммарная расчетная временная нагрузка на перекрытие.

– суммарная расчетная временная нагрузка на перекрытие.

Справочные данные (удельный вес материала)

1. Бетон: 2200 кг/м3

2. Железобетон: 2500 кг/м3

3. ЦПР: 1800 кг/м3

4. Керамика: 2000 кг/м3

5. Древесина: 500 кг/м3

6. Слой гравия на битумной мастике: 40 кг/м2

7. Слой рубероида с поливкой битумом: 3-5 кг/м2

8. Кирпичная кладка: 1800 кг/м3

Отчет по выполненной работе

В отчете, как правило, формулируется:

– наименование и цель работы;

– применяемые методы исследования;

– описание экспериментальной части;

– выводы

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите отличия нормативная нагрузки от расчетной.

2.Назовите критерии, по которым можно выполнить классификацию нагрузок.

3. Дайте определение коэффициенту надежности по нагрузке.

4. Раскройте понятие полезная нагрузка.

5.Перечислите современные гидроизоляционные материалы.

Варианты заданий для практической работы № 15

Таблица № 2

Конструкция перекрытия (покрытия), удельный вес материала  , толщина конструкции t, наименование помещения (снеговой район)

, толщина конструкции t, наименование помещения (снеговой район)

| Вариант №1 | Вариант №2 | Вариант №3 | Вариант №4 |

| Линолеум  =1000 кгс/м3, t=6 мм =1000 кгс/м3, t=6 мм | Цементно-песчаная стяжка t=20 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Линолеум  =1100 кгс/м3, t=6 мм =1100 кгс/м3, t=6 мм | Линолеум  =1100 кгс/м3, t=5 мм =1100 кгс/м3, t=5 мм |

| Цементно-песчаная стяжка t=80 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | 4 слоя рубероида t=20 мм,  =1000 кгс/м3 =1000 кгс/м3 | Цементно-песчаная стяжка t=75 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Цементно-песчаная стяжка t=76 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 |

| Железобетонное перекрытие g=160 кгс/м2 (нормативная) | Цементно-песчаная стяжка t=50 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Железобетонное перекрытие g=165кгс/м2 (нормативная) | Железобетонное перекрытие g=170кгс/м2 (нормативная) |

|

Жилое помещение общежития | Монолитное железобетонное перекрытие лоджии g=370 кгс/м2 (нормативная) | Жилое помещение гостиницы | Квартира жилого здания |

|

| Лоджии |

|

|

| Вариант №5 | Вариант №6 | Вариант №7 | Вариант №8 |

| Гидроизоляция «Техноэласт» (3 слоя)  =1000 кгс/м3, t=15 мм =1000 кгс/м3, t=15 мм | Гидроизоляция «Стеклоизол» (3 слоя)  =1000 кгс/м3, t=20 мм =1000 кгс/м3, t=20 мм | Цементно-песчаная стяжка t=25 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Цементно-песчаная стяжка t=15 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 |

| Цементно-песчаная стяжка t=30 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Цементно-песчаная стяжка t=25 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | 4 слоя рубероида t=20 мм,  =1000 кгс/м3 =1000 кгс/м3 | 4 слоя рубероида t=20 мм,  =1000 кгс/м3 =1000 кгс/м3 |

| Утеплитель t=40 мм,  =600 кгс/м3 =600 кгс/м3 | Утеплитель t=30 мм,  =600 кгс/м3 =600 кгс/м3 | Цементно-песчаная стяжка t=60 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Цементно-песчаная стяжка t=55мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 |

| Пароизоляция «Техноэласт» (1 слой)  =1000 кгс/м3, t=5 мм =1000 кгс/м3, t=5 мм | Пароизоляция «Стеклоизол» (1 слой)  =1000 кгс/м3, t=4 мм =1000 кгс/м3, t=4 мм | Монолитное железобетонное перекрытие лоджии g=320 кгс/м2 (нормативная) | Монолитное железобетонное перекрытие лоджии g=350 кгс/м2 (нормативная) |

| Железобетонное перекрытие g=200кгс/м2 (нормативная) | Железобетонное перекрытие g=180кгс/м2 (нормативная) | Лоджии | Лоджии |

| Снеговой район строительства – V | Снеговой район строительства – I |

|

|

| Вариант №9 | Вариант №10 | Вариант №11 | Вариант №12 |

| Цементно-песчаная стяжка t=15 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Цементно-песчаная стяжка t=20 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Плитка керамическая g=38 кгс/м2 (нормативная) | Плитка керамическая g=40 кгс/м2 (нормативная) |

| 4 слоя рубероида t=20 мм,  =1000 кгс/м3 =1000 кгс/м3 | 4 слоя рубероида t=20 мм,  =1000 кгс/м3 =1000 кгс/м3 | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора t=20 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора t=20 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 |

| Цементно-песчаная стяжка t=70 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Цементно-песчаная стяжка t=60 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 |

| Монолитное железобетонное перекрытие лоджии g=300 кгс/м2 (нормативная) | Монолитное железобетонное перекрытие лоджии g=380 кгс/м2 (нормативная) | Цементно-песчаная стяжка t=70 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Цементно-песчаная стяжка t=60 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 |

| Лоджии | Лоджии | Железобетонная плита перекрытия g=308 кгс/м2 (нормативная) | Железобетонная плита перекрытия g=300 кгс/м2 (нормативная) |

|

|

| Фойе | Торговый зал |

| Вариант №13 | Вариант №14 | Вариант №15 | Вариант №16 |

| Гидроизоляция «Унифлекс» (3 слоя)  =1000 кгс/м3, t=20 мм =1000 кгс/м3, t=20 мм | Гидроизоляция «Стеклоизол» (3 слоя)  =1000 кгс/м3, t=15 мм =1000 кгс/м3, t=15 мм | Плитка керамическая g=40 кгс/м2 (нормативная) | Плитка керамическая g=35 кгс/м2 (нормативная) |

| Цементно-песчаная стяжка t=25 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Цементно-песчаная стяжка t=30 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора t=20 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора t=25 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 |

| Утеплитель t=60 мм,  =600 кгс/м3 =600 кгс/м3 | Утеплитель t=50 мм,  =600 кгс/м3 =600 кгс/м3 | Цементно-песчаная стяжка t=60 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Цементно-песчаная стяжка t=65 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 |

| Пароизоляция «Унифлекс» (1 слой)  =1000 кгс/м3, t=4 мм =1000 кгс/м3, t=4 мм | Пароизоляция «Стеклоизол» (1 слой)  =1000 кгс/м3, t=5 мм =1000 кгс/м3, t=5 мм | Железобетонная плита перекрытия g=300кгс/м2 (нормативная) | Железобетонная плита перекрытия g=310кгс/м2 (нормативная) |

| Железобетонная плита перекрытия g=180кгс/м2 (нормативная) | Железобетонная плита перекрытия g=180кгс/м2 (нормативная) | Торговый зал | Кабинет учреждения здравоохранения |

| Снеговой район строительства – IV | Снеговой район строительства – V |

|

|

| Вариант №17 | Вариант №18 | Вариант №19 | Вариант №20 |

| Цементно-песчаная стяжка t=20 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Линолеум  =1100 кгс/м3, t=5 мм =1100 кгс/м3, t=5 мм | Линолеум  =1100 кгс/м3, t=5 мм =1100 кгс/м3, t=5 мм | Гидроизоляция «Техноэласт» (3 слоя)  =1000 кгс/м3, t=15 мм =1000 кгс/м3, t=15 мм |

| 4 слоя рубероида t=5 мм,  =1000 кгс/м3 =1000 кгс/м3 | Цементно-песчаная стяжка t=76 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Цементно-песчаная стяжка t=60 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Цементно-песчаная стяжка t=20 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 |

| Цементно-песчаная стяжка t=50 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Железобетонное перекрытие g=170кгс/м2 (нормативная) | Железобетонное перекрытие g=180 кгс/м2 (нормативная) | Утеплитель t=20 мм,  =600 кгс/м3 =600 кгс/м3 |

| Монолитное железобетонное перекрытие лоджии g=370 кгс/м2 (нормативная) |

Квартира жилого здания |

Помещение архива | Пароизоляция «Техноэласт» (1 слой)  =1000 кгс/м3, t=5 мм =1000 кгс/м3, t=5 мм |

| Лоджии |

| Железобетонное перекрытие g=180 кгс/м2 (нормативная) |

|

|

|

| Снеговой район строительства – III |

| Вариант №21 | Вариант №22 | Вариант №23 | Вариант №24 |

| Гидроизоляция «Стеклоизол» (3 слоя)  =1000 кгс/м3, t=18 мм =1000 кгс/м3, t=18 мм | Гидроизоляция «Бикрост» (3 слоя)  =1000 кгс/м3, t=15 мм =1000 кгс/м3, t=15 мм | Гидроизоляция «Унифлекс» (3 слоя)  =1000 кгс/м3, t=15 мм =1000 кгс/м3, t=15 мм | Гидроизоляция «Техноэласт» (3 слоя)  =1000 кгс/м3, t=12 мм =1000 кгс/м3, t=12 мм |

| Цементно-песчаная стяжка t=22 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Цементно-песчаная стяжка t=20 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Цементно-песчаная стяжка t=20 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Цементно-песчаная стяжка t=20 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 |

| Утеплитель t=20 мм,  =600 кгс/м3 =600 кгс/м3 | Утеплитель t=20 мм,  =600 кгс/м3 =600 кгс/м3 | Утеплитель t=20 мм,  =600 кгс/м3 =600 кгс/м3 | Утеплитель t=25 мм,  =600 кгс/м3 =600 кгс/м3 |

| Пароизоляция «Стеклоизол» (1 слой)  =1000 кгс/м3, t=6 мм =1000 кгс/м3, t=6 мм | Пароизоляция «Бикрост» (1 слой)  =1000 кгс/м3, t=5 мм =1000 кгс/м3, t=5 мм | Пароизоляция «Унифлекс» (1 слой)  =1000 кгс/м3, t=5 мм =1000 кгс/м3, t=5 мм | Пароизоляция «Техноэласт» (1 слой)  =1000 кгс/м3, t=4 мм =1000 кгс/м3, t=4 мм |

| Железобетонное перекрытие g=160 кгс/м2 (нормативная) | Железобетонное перекрытие g=180 кгс/м2 (нормативная) | Железобетонное перекрытие g=180 кгс/м2 (нормативная) | Железобетонное перекрытие g=190 кгс/м2 (нормативная) |

| Снеговой район строительства – III | Снеговой район строительства – I | Снеговой район строительства – II | Снеговой район строительства – III |

| Вариант №25 | Вариант №26 | Вариант №27 | Вариант №28 |

| Гидроизоляция «Бикрост» (3 слоя)  =1000 кгс/м3, t=15 мм =1000 кгс/м3, t=15 мм | Линолеум  =1000 кгс/м3, t=4 мм =1000 кгс/м3, t=4 мм | Гидроизоляция «Унифлекс» (3 слоя)  =1000 кгс/м3, t=15 мм =1000 кгс/м3, t=15 мм | Гидроизоляция «Техноэласт» (3 слоя)  =1000 кгс/м3, t=12 мм =1000 кгс/м3, t=12 мм |

| Цементно-песчаная стяжка t=20 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Цементно-песчаная стяжка t=70 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Цементно-песчаная стяжка t=40 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Цементно-песчаная стяжка t=30 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 |

| Утеплитель t=20 мм,  =600 кгс/м3 =600 кгс/м3 | Железобетонная плита перекрытия g=160 кгс/м2 (нормативная) | Утеплитель t=30 мм,  =600 кгс/м3 =600 кгс/м3 | Утеплитель t=25 мм,  =600 кгс/м3 =600 кгс/м3 |

| Пароизоляция «Бикрост» (1 слой)  =1000 кгс/м3, t=5 мм =1000 кгс/м3, t=5 мм |

Жилое помещение общежития

| Пароизоляция «Унифлекс» (1 слой)  =1000 кгс/м3, t=5 мм =1000 кгс/м3, t=5 мм | Пароизоляция «Техноэласт» (1 слой)  =1000 кгс/м3, t=4 мм =1000 кгс/м3, t=4 мм |

| Железобетонная плита перекрытия g=180 кгс/м2 (нормативная) | Железобетонная плита перекрытия g=200 кгс/м2 (нормативная) | Железобетонная плита перекрытия g=190 кгс/м2 (нормативная) |

| Снеговой район строительства – IV | Снеговой район строительства – IV | Снеговой район строительства – II |

| Вариант №29 | Вариант №30 |

|

| Гидроизоляция «Бикрост» (3 слоя)  =1000 кгс/м3, t=12 мм =1000 кгс/м3, t=12 мм | Линолеум  =1000 кгс/м3, t=4 мм =1000 кгс/м3, t=4 мм |

|

| Цементно-песчаная стяжка t=20 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 | Цементно-песчаная стяжка t=80 мм,  =1800 кгс/м3 =1800 кгс/м3 |

|

| еплитель t=30 мм,  =600 кгс/м3 =600 кгс/м3 | Железобетонное перекрытие g=220 кгс/м2 (нормативная) |

|

| Пароизоляция «Бикрост» (1 слой)  =1000 кгс/м3, t=5 мм =1000 кгс/м3, t=5 мм |

Фойе |

|

| Железобетонная плита перекрытия g=200 кгс/м2 (нормативная) |

|

| Снеговой район строительства |

|

Практическая работа № 16

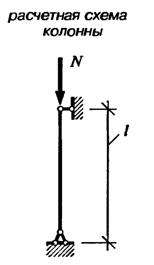

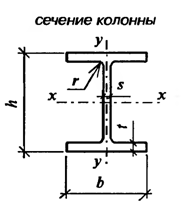

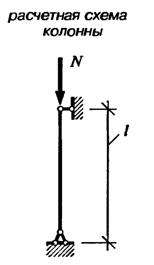

Тема: Расчет и конструирование центрально-сжатой стальной колонны. Конструирование узлов колонны (6 часов)

Цель работы: Выполнить расчет центрально-сжатой стальной колонны. Разработать узел соединения элементов стальной колонны.

Порядок выполнения практической работы

1.Изучить работу центрально-сжатых стальных колонн.

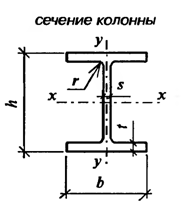

2.Выписать формулы и рассчитать стальную колонну для здания магазина. Колонна выполнена из прокатного двутавра с параллельными гранями полок (задание 1, таблица 9).

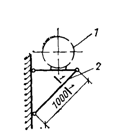

3.Выписать формулы и определить несущую способность центрально-сжатого подкоса кронштейна, поддерживающего трубопровод. Кронштейн изготовлен из швеллера №12 стали марки ВСт3пс6. Сечение швеллера ослаблено отверстием диаметром 4см (рис. 6, задание 2).

4.Выписать формулы и произвести подбор прокатного двутавра для второстепенной балки междуэтажного перекрытия. Балка изготовлена из стали марки 09Г2С (задание 3, таблица 10).

5.Сделать выводы

6.Ответить на вопросы (письменно)

Основные теоретические положения (сведения по теме работы)

Основные положения расчета металлических конструкций

Предельным называется состояние конструкции, при котором она перестает удовлетворять эксплуатационным требованиям.

В соответствии с характером требований, предъявляемых к конструкции, различают первое и второе предельное состояния. Существует множество причин приводящих конструкцию в предельное состояние. Поэтому в нормах проектирования они фигурируют как группы предельных состояний.

Первая группа включает в себя потери несущей способности и полную непригодность конструкции к эксплуатации вследствие потери устойчивости, разрушения металла, качественного изменения конфигурации, чрезмерного развития пластических деформаций.

Вторая группа предельных состояний характеризуется затруднением нормальной эксплуатации сооружений или снижением долговечности вследствие появления недопустимых перемещений (прогибов, осадок опор, углов поворота, колебаний, трещин и т.п.).

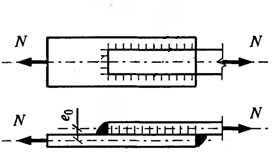

Расчет центрально сжатых элементов

При расчете сжатого стержня (например, колонны) строительные нормы предписывают выполнение следующих расчетов: по прочности, по потере общей устойчивости, а также при этом необходимо ограничивать гибкость.

Расчет прочности выполняют по формуле

, (1)

, (1)

где  – нормальное напряжение в сечении стержня (колонны);

– нормальное напряжение в сечении стержня (колонны);  – расчетная продольная сила;

– расчетная продольная сила;  – площадь сечения нетто, т.е. площадь сечения за вычетом ослаблений, например при наличии отверстий для болтов и др.;

– площадь сечения нетто, т.е. площадь сечения за вычетом ослаблений, например при наличии отверстий для болтов и др.;  – расчетное сопротивление стали по пределу текучести (таблица 51* СНиП II-23-81* Стальные конструкции

– расчетное сопротивление стали по пределу текучести (таблица 51* СНиП II-23-81* Стальные конструкции  );

);  – коэффициент условия работы (таблица 6*

– коэффициент условия работы (таблица 6*  , при расчетах прочности сплошных колонн равен 1,1).

, при расчетах прочности сплошных колонн равен 1,1).

Обычно несущая способность колонн теряется в результате продольного изгиба. Поэтому размеры сечения стержня принимают из расчета на устойчивость.

Расчет на устойчивость выполняют по формуле

, (2)

, (2)

где  – коэффициент продольного изгиба;

– коэффициент продольного изгиба; – площадь без учета ослаблений (брутто).

– площадь без учета ослаблений (брутто).

Независимо от расчета на прочность и устойчивость нормы ограничивают наибольшую гибкость стержня (колонны), которая должна быть не больше предельной.

Проверка гибкости выполняется по формуле

, (3)

, (3)

где  – расчетная длина колонны (эффективная длина);

– расчетная длина колонны (эффективная длина);  – радиус инерции сечения (принимается по сортаменту).

– радиус инерции сечения (принимается по сортаменту).

Расчетная длина колонны в зависимости от расчетной схемы находится по формуле

, (4)

, (4)

где  – коэффициент расчетной длины зависит от расчетной схемы);

– коэффициент расчетной длины зависит от расчетной схемы);  – геометрическая длина колонны.

– геометрическая длина колонны.

Для сжатых элементов предельное значение гибкости  , для растянутых –

, для растянутых –  .

.

При подборе профиля конструкции колонны рекомендуется предварительно задаться гибкостью (для колонн в пределах от 100 до 70), а затем выполнить поверочный расчет. По принятой гибкости устанавливают коэффициент  .

.

Расчет изгибаемых элементов

Расчет на прочность элементов (кроме балок с гибкой стенкой, с перфорированной стенкой и подкрановых балок), изгибаемых в одной из главных плоскостей, следует выполнять по формуле

, (5)

, (5)

Значение касательных напряжений в сечениях изгибаемых элементов должны удовлетворять условию

, (6)

, (6)

где  и

и  – максимальный момент и поперечная сила в балке от расчетной нагрузки;

– максимальный момент и поперечная сила в балке от расчетной нагрузки;  – момент сопротивления нетто поперечного сечения балки (принимается по сортаменту);

– момент сопротивления нетто поперечного сечения балки (принимается по сортаменту);  – статический момент сдвигающейся части сечения относительно нейтральной оси (принимается по сортаменту); I – момент инерции сечения балки (принимается по сортаменту);

– статический момент сдвигающейся части сечения относительно нейтральной оси (принимается по сортаменту); I – момент инерции сечения балки (принимается по сортаменту);  – толщина стенки (принимается по сортаменту);

– толщина стенки (принимается по сортаменту);  – расчетное сопротивление стали сдвигу (таблица 1*

– расчетное сопротивление стали сдвигу (таблица 1*  ); Ry – расчетное сопротивление стали растяжению, сжатию, изгибу по пределу текучести (таблица 51*

); Ry – расчетное сопротивление стали растяжению, сжатию, изгибу по пределу текучести (таблица 51*  ); с – коэффициент условий работы (таблица 6*

); с – коэффициент условий работы (таблица 6*  ).

).

Варианты заданий для практической работы № 16

Задание 1

Таблица № 3

Исходные данные

| № варианта | Фактическая нагрузка, кН | Сталь | Высота этажа, м | Расчетная схема колонны и ее сечение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 1, 16 | 540 | С245 | 3,6 |   |

| 2, 17 | 320 | С345 | 2,7 |

| 3, 18 | 630 | С255 | 3,0 |

| 4, 19 | 750 | С275 | 3,3 |

| 5, 20 | 440 | С285 | 4,2 |

| 6, 21 | 260 | С245 | 3,6 |

| 7, 22 | 550 | С345 | 2,7 |

| 8, 23 | 680 | С255 | 3,0 |

| 9, 24 | 720 | С275 | 3,3 |

| 10, 25 | 800 | С285 | 4,2 |

| 11, 26 | 190 | С245 | 3,6 |

| 12, 27 | 250 | С345 | 2,7 |

| 13, 28 | 350 | С255 | 3,0 |

| 14, 29 | 655 | С275 | 3,3 |

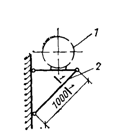

| 15, 30 | 700 | С285 | 4,2 |

Задание 2

Рис. 2. Установка трубопровода: 1 – трубопровод; 2 – кронштейн.

Задание 3

Таблица № 4

Исходные данные

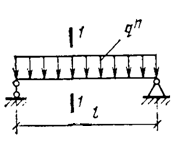

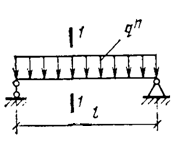

| № варианта | Погонная нагрузка,  , кгс/м , кгс/м | Длина балки,  , м , м | Расчетная схема балки, сечение балки |

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1 | 200 | 3 |

|

| 2 | 180 | 3 |

| 3 | 160 | 3 |

| 4 | 140 | 3 |

| 5 | 120 | 4 |

| 6 | 110 | 4 |

| 7 | 100 | 4 |

| 8 | 900 | 4 |

| 9 | 100 | 5 |

| 10 | 900 | 5 |

| 11 | 800 | 5 |

| 12 | 700 | 5 |

| 13 | 600 | 6 |

| 14 | 500 | 6 |

| 15 | 400 | 6 |

| 16 | 300 | 6 |

| 17 | 250 | 6 |

| 18 | 200 | 6 |

| 19 | 400 | 6 |

| 20 | 350 | 6 |

| 21 | 300 | 6 |

| 22 | 250 | 7 |

| 23 | 200 | 7 |

| 24 | 300 | 7 |

| 25 | 250 | 7 |

| 26 | 200 | 8 |

| 27 | 100 | 8 |

| 28 | 150 | 8 |

| 29 | 100 | 9 |

| 30 | 150 | 9 |

Отчет по выполненной работе

В отчете, как правило, формулируется:

– наименование и цель работы;

– применяемые методы исследования;

– описание экспериментальной части;

– выводы.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение понятию сортамент профилей.

2. Раскройте понятие несущая способность конструкции.

3. Назовите граничные условия закрепления конструкции.

4. Дайте определение термину расчетная длина конструкции.

5. Назовите геометрические характеристики любого профиля.

Критерии оценки работы студента - 5 баллов.

Практическая работа № 17

Тема: Расчёт и конструирование центрально - сжатой железобетонной колонны. Конструирование узлов соединения.(6 часов)

Цель работы: Произвести расчет и конструирование узлов центрально - сжатой железобетонной колонны.

Порядок выполнения практической работы

Назначаем в качестве плиты перекрытия, многопустотную плиту размерами в плане 6х1,5м, тогда конструктивный размер плиты будет 5960х1490мм.

2.1.1 Нагрузки на 1 м2 покрытия.

Таблица №5

| Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, Н/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке, γf | Расчетная нагрузка, Н/м2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Цементно-песчаная стяжка δ = 20 мм, р = 1800кг/м3 | 70 | 1,3 | 91 |

| Слой изоляции | 360 | 1,3 | 468 |

| Многопустотная плита покрытия с омоноличиванием швов δ = 220 мм | 3400 | 1,1 | 3740 |

| Постоянная нагрузка g | 3830 | — | 4299 |

| Временная нагрузка (v), в том числе: | 1500 | 1,3 | 1950 |

| кратковременная vsh | 1200 | 1,3 | 1560 |

| длительная v l on | 300 | 1,3 | 390 |

| Полная нагрузка (g + v) | 5330 |

| 6249 |

Нагрузка на 1 п.м. длины плиты при номинальной ее ширине 1,5 м с учетом коэффициента надежности по назначению здания (класс II ответственности) γп = 0,95;

расчетная постоянная

g = 4, 30 ·1,5·0, 95 = 6, 13 кН/'м;

расчетная полная

(g + v)=6,25 ·1,5 ·0,95 = 8,91 кН/м;

нормативная постоянная

gn = 3,83 ·1,5 ·0,95 = 5,46 кН/'м;

нормативная полная

(gn +va) = 5,33·1,5·0,95 = 7,6 кН/м;

нормативная постоянная и длительная

(gn + vlon.) = (3,83 + 0,3)·1,5·0,95 = 5,89 кН/м.

В соответствии с рекомендациями при проектировании предварительно напряженных железобетонных конструкций, выполненных из тяжелого бетона, класс бетона назначается не ниже В20.

Для расчета многопустотной плиты перекрытия принимаем следующий материал.

Бетон - тяжелый класса по прочности на сжатие В20.

Нормативное и расчетное сопротивление для расчета по второй группе предельных состояний:

- Rbn = Rb, ser = 15 МПа; Rbtn = Rbt, ser = 1,4 МПа;

Расчетное сопротивление для расчета по первой группе предельных состояний:

- Rb = 11 МПа; Rbt = 0,9 МПа;

Начальный модуль упругости Еb =24·103 МПа.

Коэффициент условия работы бетона γ b2 = 0,9.

Арматура.

Продольная, напрягаемая арматура класса A600.

Нормативное и расчетное сопротивление растяжению для расчета по второй группе предельных состояний:

- Rsn = Rs, ser = 600 МПа.

Расчетное сопротивление для расчета по первой группе предельных состояний:

- растяжению Rs = 520 МПа; сжатию Rsс = 400 МПа.

Начальный модуль упругости Еs = 20·104 МПа.

Ненапрягаемая класса B500.

Расчетное сопротивление растяжению для расчета по первой группе предельных состояний:

- Rs = 415 МПа, Rsw = 300 МПа; Rsс = 360 МПа

Начальный модуль упругости Еs = 20·104 МПа

Плита подвергается тепловой обработке при атмосферном давлении. К трещиностойкости плиты предъявляются требования 3-ей категории.

Технология изготовления плиты - агрегатно-поточная.

Натяжение арматуры осуществляется электротермическим способом.

2.1.3. Расчет плиты по предельным состояниям первой группы.

Определение геометрических размеров плиты.

Расчетный пролет плиты.

L0 = 6,0 – 0,4 + (0,2 – 0,02)/2 = 5,69 м.

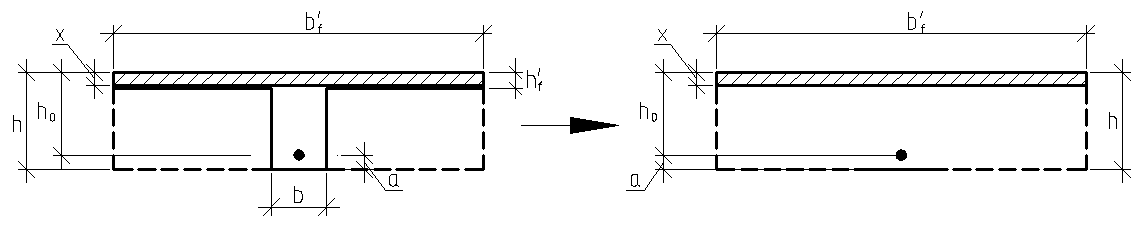

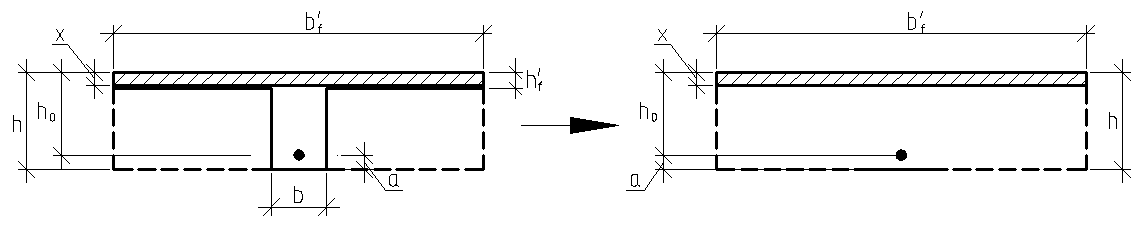

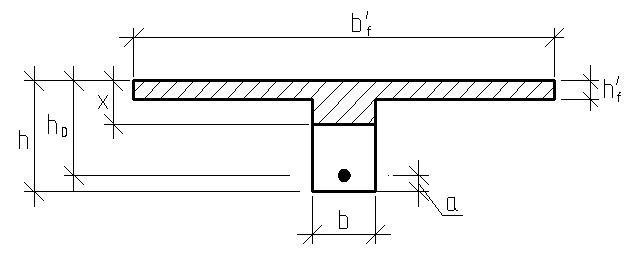

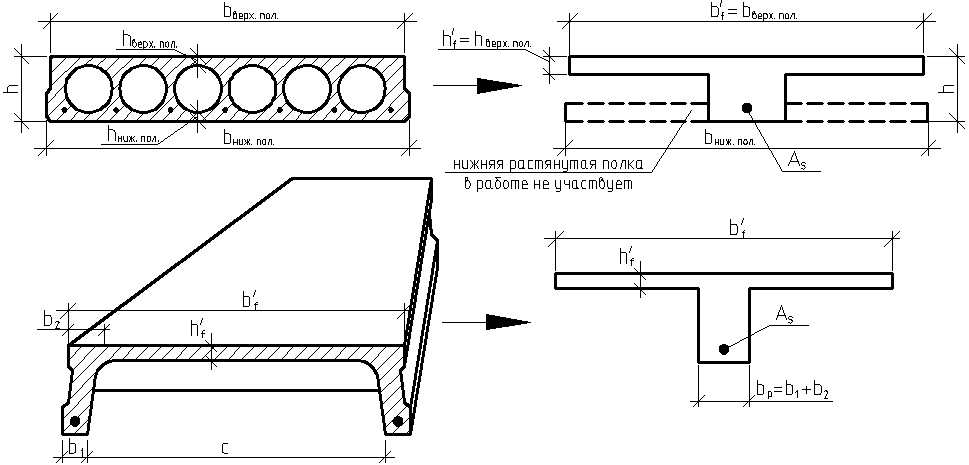

Поперечное конструктивное сечение плиты заменяется эквивалентным двутавровым сечением.

Высота сечения плиты h = 22 см, тогда:

- h0 = h – a = 22 – 3 = 19 см

- h'f = hf = (22 – 1 5,9)·0,5 = 3,05 см;

- bf = 149cм;

- b'f =149 – 3 = 146 см;

- b = 149 – 15,9·7 = 37,7 см.

Плита рассчитывается как однопролетная шарнирно-опертая балка, загруженная равномерно распределенной нагрузкой.

Определение усилий.

Усилия от полной расчетной нагрузки:

- изгибающий момент в середине пролета

Расчет прочности сечения, нормального к продольной оси плиты.

При расчете по прочности расчетное поперечное сечение плиты принимается тавровым, с полкой в сжатой зоне (свесы полок в растянутой зоне не учитываются).

При расчете принимается вся ширина верхней полки b'f = 146 см. Положение сжатой зоны определяем из условия:

где М - изгибающий момент в середине пролета, тогда

36,1·105 Н·см 2·146·3,05·(19-0,5·3,05) = 80,5·105 Н·см

условие удовлетворяется, следовательно, граница сжатой зоны проходит в полке плиты и расчет плиты ведем как прямоугольного сечения с размерами и h.

Определяем коэффициент αm для расчета изгибаемого элемента прямоугольного сечения при определяем ξ = 0,069 и η = 0,966

Согласно рекомендациям (Л.6) п. 3.8 граничную высоту сжатой зоны определяем по формуле

где:

εs,eℓ - относительная деформация в арматуре растянутой зоны, вызванная

внешней нагрузкой, при достижении в этой арматуре напряжения, равного расчетному сопротивлению; значение εs,eℓ для арматуры с условным пределом текучести принимаем согласно формуле;

σb2 – предельная относительная деформация сжатого бетона, принимаемая равной 0,0035

где:

σsp – принимается с учетом всех потерь при коэффициенте γsp= 0,9, согласно п.2.25 (Л.6) для арматуры класса А600 σsp = 0,9Rsn

Так как ξ = 0,069 R = 0,586, площадь сечения растянутой арматуры определяется по формуле:

где:

- γS2 – коэффициент условий работы арматуры, учитывающий сопротивление напрягаемой арматуры выше условного предела текучести, для арматуры класса A600 η = 1,2.

Принимаем 4 стержней Ø 12 класса А600 As = 4,52 см2.

Проверяем прочность сечения при заданном армирование.

Граница сжатой зоны проходит в полке плиты расчет прочности сечения проводим как для прямоугольного сечения. Размеры сечения b=377 мм, h = 220 мм;

a = 30 мм; бетон класса В20 (Rb = 11 МПа); напрягаемая арматура класса А600 (Rs = 520 МПа) площадью сечения 452 мм2 (4 Ø 12) предварительное напряжение при γsp = 0,9 с учетом всех потерь σsp2 = 400 МПа; ненапрягаемая арматура класса В500 (Rs = 415 МПа) площадь сечения As = 50,2 мм2 изгибающий момент

М = 36,1 кН·м

h0 = h – a = 220 – 30 = 190 мм

Определяем значение ξ1

При классе арматуры А600 и при находим ξR = 0,457

Поскольку ξ1 = 0,226 R = 0,457, расчет ведем из условия

M ≤ Rbbx(h0-0,5х)+RscAʹs(h0-aʹs)+ σscAʹsp(h0-aʹp)

Так как сжатая арматура отсутствует, коэффициент γs3 вычисляем при ξ1 = ξ = 0,226

γs3 = 1,25 – 0,25 ξ/ ξR = 1,25 – 0,25·0,226/0,457 = 1,126 ˃ 1,1

ξ/ ξR = 0,226/0,457 = 0,5 s3 = 1,1

Rb·b·x(h0-0,5х) = 11·377·46,68(190 – 0,5·46,68) = 44795695 Н·мм 44,8 кН·м 36,1 кН·м

Прочность сечения обеспечена.

Расчет по прочности сечения, наклонного к продольной оси плиты.

Поперечная сила Q = 25,3 кН.

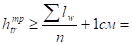

Предварительно приопорные участки плиты заармируем в соответствии с конструктивными требованиями. Для этого с каждой стороны плиты устанавливаем по восемь каркасов длиной 1/4 с поперечными стержнями Ø 3 В500, шаг которых

s = 10 см (s или s мм).

Проверяем условие обеспечения прочности по наклонной полосе между наклонными трещинами:

Q ≤ 0,3·φw1·φb1·Rb·b·h0

Коэффициент, учитывающий влияние хомутов φw1 = 1 + 5α·µw ≤ 1,3

Коэффициент поперечного армирования:

Asw = 0,5 см2 (Ø4 Bp-I)

, тогда φw1 = 1 + 5∙7,08∙0,0013 ≤ 1,3

Коэффициент φb1 = 1 – β∙γb2∙Rb =1 – 0,01∙11,5∙0,9 = 0,98

где:

- β = 0,01 – для тяжелого бетона.

Тогда:

Q = 25,3 кН ≤ 0,3·1,05·0,9·0,9·11,5·37,7∙19∙100 = 210,2 кН

Следовательно, размеры поперечного сечения плиты достаточны.

Поверяем необходимость, постанови расчетной поперечной арматуры из условия:

Q ≤ φb3· (1 + φf∙+ φn)∙γb2∙Rbt·b·h0

Коэффициент φb3 = 0,6 для тяжелого бетона.

Коэффициент, учитывающий влияние сжатых полок в двутавровых элементах,

Учитывая, что b'f ≤ (b + h'f),

Коэффициент, учитывающий влияние продольной силы обжатия Р2,

где:

Р2 – (значение силы обжатия) принимается с учетом коэффициента γsp = 0,865.

Тогда, (1+φf + φn) = 1 + 0,029 + 0,23 = 1,26 ≤ 1,5

Q = 25,3 кН ≤ 0,6·1,26∙0,9∙0,9·37,7·19∙100 = 43,9 кН

Следовательно, условие удовлетворяется, поперечную арматуру ставим из конструктивных требований.

В ребрах плиты устанавливаем конструктивно каркасы из арматуры Ø5 класса В500. По конструктивным требованиям при h ≤ 450 мм на приопорном участке ℓ1 = ℓ0/4 = 6,0/4 =150 см с шагом стержней

s = h/2 = 22/2 =11 см s ≤ 15 см;

принимаем s = 11 см.

В средней половине панели поперечные стержни можно не ставить, ограничиваясь их постановкой только на приопорных участках. Из конструктивных соображений для фиксации положения верхней сетки, каркасы проектируют на всю длину панели с шагом поперечных стержней на участках s = 100 мм и в средней части s = 200 мм.

Чтобы обеспечить прочность полок панели на местные нагрузки, в пределах пустот в верхней и нижней зоне сечения предусмотрены две сетки марки As = 0,36 см2/м.

Расчет плиты по предельным состояниям второй группы. Определяем геометрические характеристики приведенного сечения.

Круглое очертание пустот заменим эквивалентным квадратным со стороной

c = d∙0,9 = 0,9∙15,9 = 14,3 см

Размеры расчетного двутаврового сечения:

- толщина полок h'f = hf = (22 –14,3)∙0,5 =3,85 см;

- ширина ребра b = 146 – 14,3 =45,9 см;

- ширина полок b'f = 146 см и bf = 149 см.

Площадь приведенного сечения будет равна

Ared =A + α·As = b'f·h'f + bf·hf + bc + α·As =

= (149 + 149)·3,85 + 45,9·14,3 + 7,92·3,83 = 1822 см2.

Статический момент приведенного сечения относительно нижней грани:

S red = b'f·h'f·(h – 0,5·h'f) + bf·hf ·0,5·hf + bc·0,5·h+α·As·α =

= 146·3,85·(22 – 0,5·3,85) + 149·3,85·0,5·3,85 + 45,9·14,3·0,5·22 +

7,92·3,83·3 = 19700 см3

Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой зоны.

Максимальное напряжение в сжатом бетоне от внешней нагрузки и усилия предварительного напряжения

где М – изгибающий момент от полной нормативной нагрузки,

М = 30,8 кН · м = 3080000 Н·см;

- Р2 – усилие обжатия всех потерь σlos

P2 = Asp·(σsp – σlos) = 3,83·(500 – 100)·102 = 153200 Н

- эксцентриситет усилия обжатия.

Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до ядровой точки, наименее удаленной от растянутой зоны.

Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне, определяем по формуле:

Wpl = y·Wred, (7)

Для симметричных двутавровых сечений при

b'f /b ≈ bf /b = 146/45,9 = 3,18 2

у = у' = 1,5

Тогда:

Wpl =1,5·10000 = 15000см3; Wpl' = 1,5·9643 = 14465см3.

Практическая работа № 18

Тема: Подбор сечения, проверка несущей способности каменных и армокаменных конструкций (6 часов)

Цель работы: Подобрать сечение и проверить несущую способность каменной кладки.

Порядок выполнения практической работы

1. Изучить работу центрально-сжатой армированной кладки.

2. Проверить несущую способность армированного столба (задание 1).

3. Рассчитать необходимое количество продольной арматуры для усиления кладки (задание 2).

4. Определить несущую способность и запроектировать сетчатое армирование центрально загруженного столба из обычного кирпича (задание 3)

5. Проверить несущую способность перегородки. Заармированная перегородка толщиной 25см из обыкновенного кирпича поперечной арматурой в виде прямоугольных сеток. Сетки из проволоки Ø4мм Вр-I с ячейками 50×50мм. Шаг сеток S=250мм (задание 4, исходные данные принять по таблице 21).

6. Сделать выводы и ответить на вопросы(письменно).

Основные теоретические положения (сведения по теме работы)

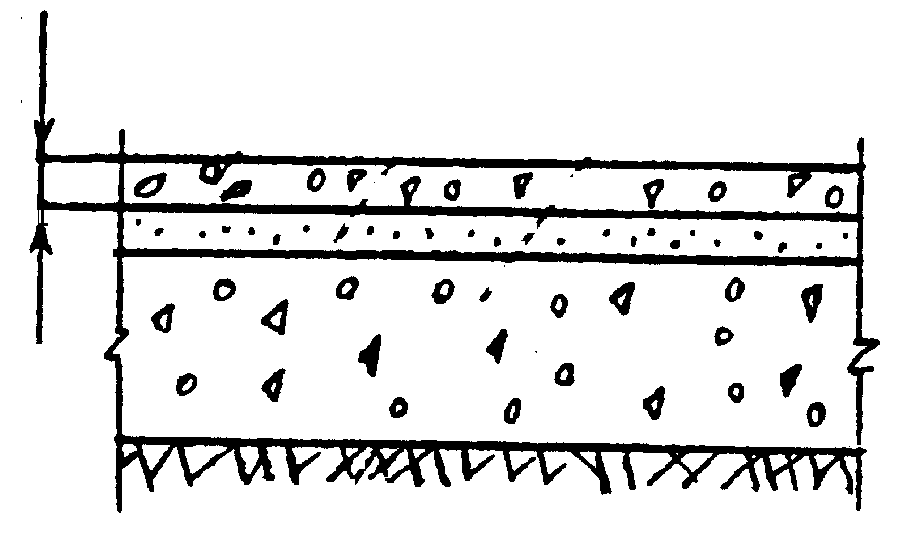

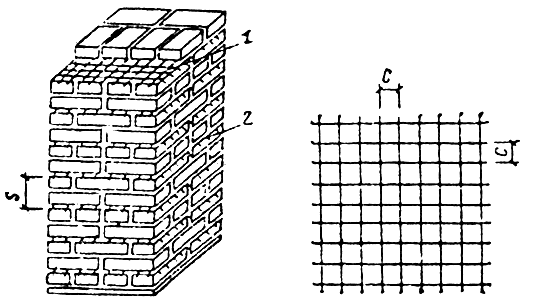

Каменными называют конструкции, выполняемые из каменной кладки, состоящей из природных или искусственных камней, соединяемых между собой раствором. В армокаменных конструкциях с целью повышения несущей способности применяется стальная арматура. При сетчатом армировании горизонтальных швов кладки применяется арматура классов Вр-I и А-I. Для продольной и поперечной арматуры, анкеров и связей – арматура классов А-I, A-II и Вр-I.

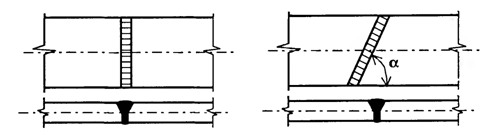

Центрально-сжатые элементы

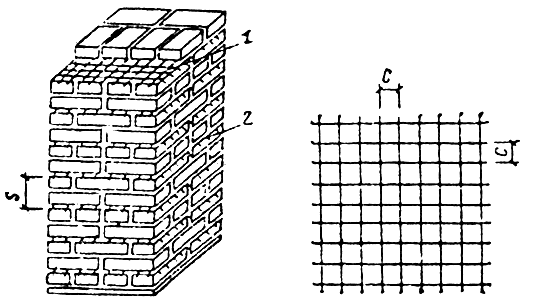

Рис. 3 Поперечное (сетчатое) армирование каменных конструкций

1-арматурная сетка; 2-выпуск арматурной сетки для контроля ее укладки

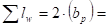

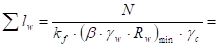

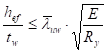

Расчет элементов с сетчатым армированием (рис. 20) при центральном сжатии следует производить по формуле

, (8)

, (8)

где N – расчетная продольная сила; А – площадь сечения элемента;  – коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки и определяемый по формуле 16 СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции» (при меньшем размере прямоугольного поперечного сечения элементов h 30см или с меньшим радиусом инерции элементов любого сечения i 8,7см коэффициент тg следует принимать равным единице); – коэффициент продольного изгиба.

– коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки и определяемый по формуле 16 СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции» (при меньшем размере прямоугольного поперечного сечения элементов h 30см или с меньшим радиусом инерции элементов любого сечения i 8,7см коэффициент тg следует принимать равным единице); – коэффициент продольного изгиба.

Коэффициент продольного изгиба для элементов постоянного по длине сечения следует принимать по таблице 18 в зависимости от гибкости элемента и упругой характеристики  .

.

Гибкость элемента:

или

или  , (9)

, (9)

где l0 – расчетная высота (длина) элемента; i – наименьший радиус инерции сечения элемента; h – меньший размер прямоугольного сечения.

Расчетные высоты стен и столбов l0 при определении коэффициентов продольного изгиба в зависимости от условий опирания их на горизонтальные опоры следует принимать:

а) при неподвижных шарнирных опорах l0 = Н;

б) при упругой верхней опоре и жестком защемлении в нижней опоре: для однопролетных зданий l0 = 1,5H, для многопролетных зданий l0 = 1,25H;

в) для свободно стоящих конструкций l0 = 2Н;

г) для конструкций с частично защемленными опорными сечениями – с учетом фактической степени защемления, но не менее l0 = 0,8Н,

где Н – расстояние между перекрытиями или другими горизонтальными опорами, при железобетонных горизонтальных опорах расстояние между ними в свету.

Упругую характеристику кладки с сетчатым армированием следует определять по формуле

, (10)

, (10)

где  – упругая характеристика кладки ; Ru=kR – временное сопротивление (средний предел прочности) сжатию кладки; Rsku – временное сопротивление (средний предел прочности) сжатию армированной кладки из кирпича или камней при высоте ряда не более 150 мм, определяемое для кладки с сетчатой арматурой по формуле

– упругая характеристика кладки ; Ru=kR – временное сопротивление (средний предел прочности) сжатию кладки; Rsku – временное сопротивление (средний предел прочности) сжатию армированной кладки из кирпича или камней при высоте ряда не более 150 мм, определяемое для кладки с сетчатой арматурой по формуле

, (11)

, (11)

где R – расчетное сопротивление сжатию кладки, определяемое по таблице 2-9  ; k – коэффициент, принимаемый по таблице 14

; k – коэффициент, принимаемый по таблице 14  ; Rsn – нормативное сопротивление арматуры в армированной кладке,

; Rsn – нормативное сопротивление арматуры в армированной кладке,  – процент армирования по объему, для сеток с квадратными ячейками из арматуры сечением Аst с размером ячейки С при расстоянии между метками по высоте

– процент армирования по объему, для сеток с квадратными ячейками из арматуры сечением Аst с размером ячейки С при расстоянии между метками по высоте

, (12)

, (12)

Процент армирования кладки сетчатой арматурой при центральном сжатии не должен превышать определяемого по формуле

, (13)

, (13)

где Rs – расчетное сопротивления арматуры в армированной кладке,  – расчетное сопротивление при центральном сжатии, определяемое для армированной кладки из кирпича всех видов и керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами по формуле

– расчетное сопротивление при центральном сжатии, определяемое для армированной кладки из кирпича всех видов и керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами по формуле

, (14)

, (14)

Варианты заданий для практической работы № 18

Задание 1

Проверить несущую способность армированного столба сечением 64×64см, выполненного из силикатного столба Н=4,8м, верх столба свободный. Продольное расчетное усилие N=600кН. Столб армирован сетками из проволоки Ø5мм Вр-I с ячейками 50×50мм, шаг сеток по высоте столба S=300мм.

Задание 2

В результате реконструкции здания возросла расчетная нагрузка на кладку внутренней стены из обыкновенного глиняного кирпича марки 100 на растворе марки 50, толщина 38см, до N=610 кН. Рассчитать необходимое количество продольной арматуры для усиления кладки, расчетная высота стены Lo=4,2м. класс арматуры – А-III.

Задание 3 Таблица № 6

Исходные данные

| Номер варианта | Марка кирпича | Марка раствора | Расчетная высота Lo, м | Сечение столба b×h, см | Продольная расчетная сила N, кН |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1, 16 | 75 | 50 | 5,0 | 51×51 | 480 |

| 2, 29 | 100 | 75 | 5,5 | 51×51 | 460 |

| 3, 28 | 125 | 50 | 5,4 | 48×48 | 500 |

| 4, 27 | 150 | 75 | 6,0 | 48×51 | 380 |

| 5, 26 | 200 | 50 | 5,6 | 64×64 | 600 |

| 6, 25 | 250 | 75 | 5,8 | 51×51 | 570 |

| 7, 24 | 75 | 50 | 5,0 | 51×51 | 540 |

| 8, 23 | 100 | 75 | 5,5 | 48×48 | 400 |

| 9, 22 | 125 | 50 | 5,4 | 48×51 | 440 |

| 10, 21 | 150 | 75 | 6,0 | 64×64 | 520 |

| 11, 20 | 200 | 50 | 5,6 | 51×51 | 390 |

| 12, 19 | 250 | 75 | 5,8 | 48×51 | 350 |

| 13, 18 | 100 | 50 | 4,8 | 48×48 | 480 |

| 14, 17 | 125 | 75 | 4,6 | 48×51 | 460 |

| 15, 30 | 150 | 50 | 5,2 | 64×64 | 500 |

Задание 4

Таблица №7

Исходные данные

| Номер варианта | Марка кирпича | Марка раствора | Расчетная высота перегородки Lo, м | Продольная расчетная сила N, кН |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 1, 16 | 75 | 50 | 2,8 | 280 |

| 2, 29 | 100 | 25 | 2,7 | 260 |

| 3, 28 | 125 | 50 | 3,0 | 300 |

| 4, 27 | 150 | 75 | 3,2 | 180 |

| 5, 26 | 200 | 50 | 2,8 | 500 |

| 6, 25 | 250 | 75 | 2,7 | 370 |

| 7, 24 | 75 | 25 | 3,0 | 340 |

| 8, 23 | 100 | 75 | 3,2 | 200 |

| 9, 22 | 125 | 50 | 2,8 | 240 |

| 10, 21 | 150 | 75 | 2,7 | 220 |

| 11, 20 | 200 | 50 | 3,0 | 390 |

| 12, 19 | 250 | 75 | 3,2 | 350 |

| 13, 18 | 100 | 50 | 2,6 | 280 |

| 14, 17 | 125 | 25 | 2,8 | 260 |

| 15, 30 | 150 | 50 | 2,7 | 300 |

Отчет по выполненной работе

В отчете, как правило, формулируется:

– наименование и цель работы;

– применяемые методы исследования;

– описание экспериментальной части;

– выводы

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите марки по прочности обычного кирпича.

2. Назовите места в кладке, где в первую очередь возникают трещины от концентрации напряжений.

3. Перечислите факторы, влияющие на прочность кладки.

4. Перечислите факторы, от которых зависит прочность кладки при сжатии от марки кирпича и раствора.

5. Перечислите виды армирования каменной кладки.

Практическая работа № 19

Тема: Расчёт и конструирование многопустотной железобетонной плиты перекрытия. (6 часов)

Цель работы: Выполнить расчет на прочность пустотной железобетонной плиты перекрытия.

Порядок выполнения практической работы

1. Изучить работу центрально-сжатой армированной кладки.

2. Проверить несущую способность армированного столба (задание 1).

3. Рассчитать необходимое количество продольной арматуры для усиления кладки (задание 2).

4. Определить несущую способность и запроектировать сетчатое армирование центрально загруженного столба из обычного кирпича (задание 3, исходные данные принять по таблице 8).

5. Проверить несущую способность перегородки. Армированная перегородка толщиной 25см из обыкновенного кирпича поперечной арматурой в виде прямоугольных сеток. Сетки из проволоки Ø4мм Вр-I с ячейками 50×50мм. Шаг сеток S=250мм (задание 4, исходные данные принять по таблице 21).

6. Сделать выводы.

7. Ответить на вопросы (письменно).

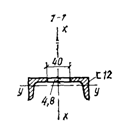

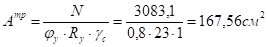

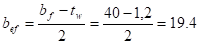

Основные теоретические положения (сведения по теме работы)

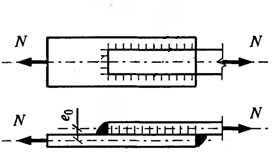

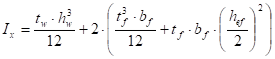

Длина колонны исходя из заданной высоты отметки настила и высоты конструкций покрытия = 803.6 см.

Нагрузку на колонну принимаем равной опорной реакции двух главных балок. Принимаем сплошную колонну, согласно рекомендациям. Сталь C235.= 23 МПа.

Подбор сечения стержня сплошной колонны выполняется в следующем порядке.

Задаемся типом сечения колонны, определяем требуемую площадь сечения из условия обеспечения устойчивости:

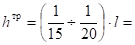

где 0,8 - коэффициент продольного изгиба, предварительно принимаемый в пределах .

Находим соответствующую гибкость и определяем требуемые радиусы инерции сечения:

60 9,37 см; 9,37, где 0.7*803.6 = 562.52 см; 0.7*803.6 = 562.52 см.

Определяем генеральные размеры сечения колонны (=0.43, = 0.24):

21,803 см; 39,042 см.

; (40.1853.573);

принимаем 42 см, 40 см.

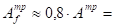

В сварном двутавре толщина стенки принимается в пределах, а толщину поясов в пределах .

Приближенно для двутаврового сечения можно принять:

33,51 см.кв.

134,048 см2

134,048 см2

Размеры рекомендуется принимать согласно сортамента.

= 1.2 см; h = 42см;

42*1.2 = 46,08 см.кв. и 40*1,8 = 72 см2.

42*1.2 = 46,08 см.кв. и 40*1,8 = 72 см2.

190,08 см.кв. 167,56 см.кв. Условие выполняется.

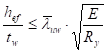

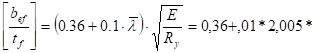

Для стенок центрально-сжатой колонны двутаврового сечения:

Где при ;

2,005

2,005

38,4/1.2= 32 1,9*(20600/23)^0.5 = 56,86

Условие выполняется.

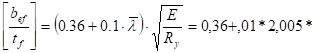

Проверка местной устойчивости не окаймленного свеса полки двутавра центрально-сжатой колонны при 1.526:

где (20600/23)^0.5=16,77

19,4/1,8 = 10,78 13.432-Условие выполняется.

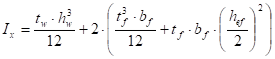

Геометрические характеристики сечения:

= 53925,35.

= 53925,35.

=19205,53.

=19205,53.

17,789 см.

17,789 см.

10,616 см.

10,616 см.

31,62 и 52,987

31,62 и 52,987

Отсюда 0,818.

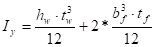

Проверка на устойчивость:

3083,1/(0,818*170,4) = 22,119 кН/см.кв.

3083,1/(0,818*170,4) = 22,119 кН/см.кв.

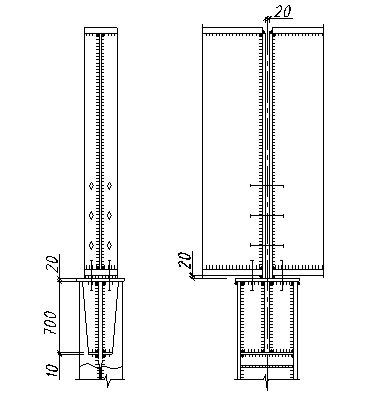

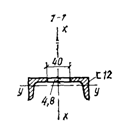

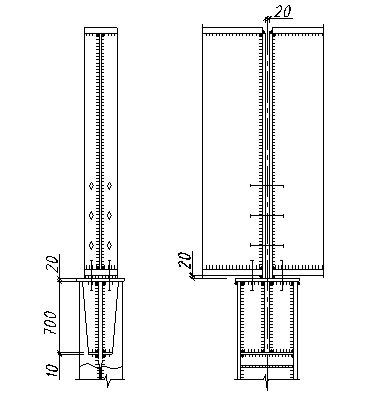

Расчет оголовка колонны.

Оголовок колонны состоит из плиты и ребер, поддерживающих плиту и передающих нагрузку на стержень колонны, а также монтажных болтов, фиксирующих в проектное положение балку.

Толщина опорной плиты оголовка принимается конструктивно , а размеры в плане принимаются так, чтобы плита выходила за контур сечения колонны на 15мм. Принимаем = 2.5 см.

Оголовок колонны, при опирании балок с торцевой диафрагмой, проектируется следующим образом.

Определяем катет шва:

3083,1/(62*0.7*1*20*1*2) = 1,78 см, где 62 см, =26+2*2.5= 31 см.

Высота ребра оголовка определяется исходя из требуемой длины швов, передающих нагрузку на стержень колонны:

=1.6 см. =0.7. = 20 кН/см.кв.

68,7 95.2, принимаем 69.

Тогда высота ребра оголовка 70 см

Рис. 4. Высота ребра оголовка

Толщина ребра оголовка определяется из условия сопротивления смятию под полным опорным давлением:

= 36 кН/см.кв.

= 36 кН/см.кв.

где 31 см;

3083,1/(31*36) = 2,76 см.

Проверяем ребро на срез:

4,32 = 13.92 условие выполняется.

4,32 = 13.92 условие выполняется.

Также проверяется на срез стенка колонны в месте прикрепления к ней ребер:

13,66 = 13.92 условие выполняется

13,66 = 13.92 условие выполняется

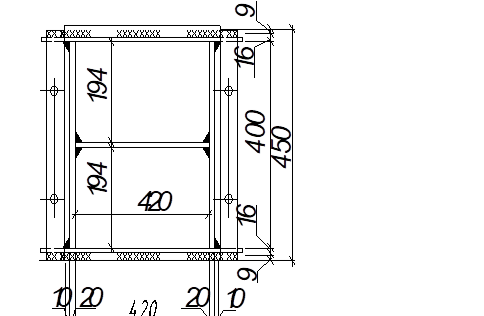

Расчет базы колонны.

Принимаем бетон В25, =1.15 кН/см.кв. - расчетное сопротивление бетона осевому сжатию.

Требуемая площадь опорной плиты:

3083,1/1.5525 = 1985,893см.кв., где 1,5525

- расчетное сопротивление смятию бетона фундамента, = 1.35;

Принимаем 45 см, тогда 48 см, принимаем.

45x48 = 2115 см.кв.

(80*81/1932)^0.3 =1,4969,где площадь верхнего обреза фундамента.

(80*81/1932)^0.3 =1,4969,где площадь верхнего обреза фундамента.

Среднее напряжение в бетоне под опорной плитой:

= 1,5525кН/см.кв.,

= 1,5525кН/см.кв.,

3083,1/2115 = 1,458 кН/см.кв. 1,5525 кН/см.кв.

Условие выполняется

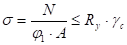

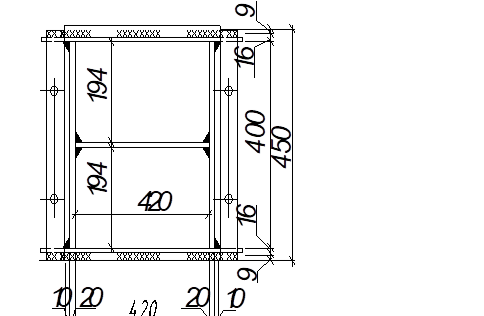

Рис.5 Опорная плита

Опорная плита может быть разделена на различные участки в зависимости от опирания. Для определения толщины плиты вычисляем изгибающие моменты на различных участках.

Участок 1, опертый на четыре стороны.

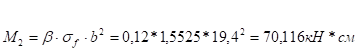

0,125 * 1,5525 * 19,4^2 = 26,38 кН*см.

0,125 * 1,5525 * 19,4^2 = 26,38 кН*см.

420/200 = 2,1 = 0.125.

420/200 = 2,1 = 0.125.

Участок 2, опертый на три стороны.

10/9 = 1,11в=0,12

10/9 = 1,11в=0,12

Участок 3, консольный.

1.5525 *(0,9)^2/2 = 0,629 кН*см.

1.5525 *(0,9)^2/2 = 0,629 кН*см.

Принимаем сталь плиты С345; = 23 кН/см.кв.

Толщина плиты определяется исходя из условия ее работы на изгиб:

(6*73,037/23)^0.5 = 4,36 см, принимаем плиту толщиной 4,5 см.

(6*73,037/23)^0.5 = 4,36 см, принимаем плиту толщиной 4,5 см.

Принимаем толщину траверсы 1,6 см. Усилие от стержня колонны передается на траверсу через сварные швы, длина которых и определяет высоту траверсы (рекомендовано в пределах 300-600 мм):

где 3083,1/(1*0.9*1*18*1) = 190,3 см.

190,3/4+1 = 48,6

190,3/4+1 = 48,6

Практическая работа № 20

Тема: Расчет и конструирование ребристой железобетонной плиты таврового сечения (6 часов)

Цель работы: Выполнить расчет прочности по нормальным сечениям элементов таврового профиля.

Порядок выполнения практической работы

1. Изучить работу изгибаемых конструкций, принцип расчета прочности по нормальным сечениям элементов таврового профиля.

2. Выполнить расчет прочности по нормальным сечениям элементов таврового профиля. Определить количество рабочей арматуры балки согласно назначенному варианту (таблица 9).

3. Сделать выводы

4. Ответить на вопросы (письменно)

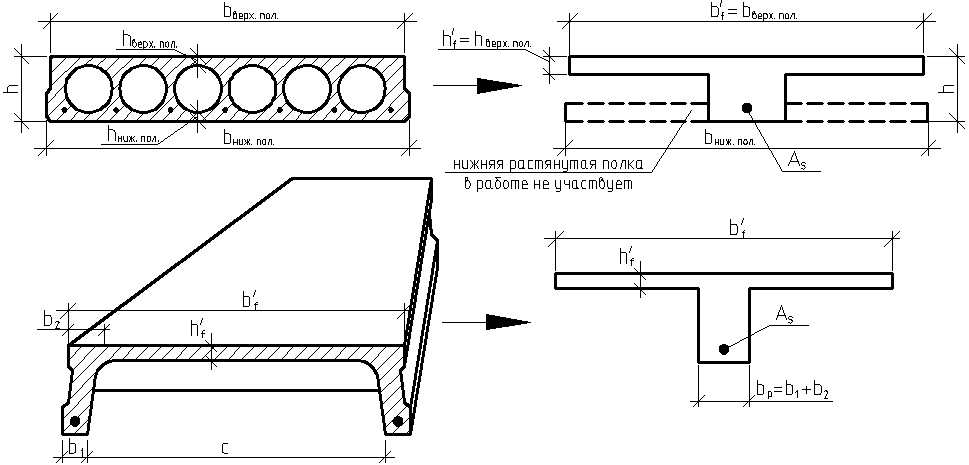

Основные теоретические положения (сведения по теме работы)

Расчеты прочности некоторых железобетонных конструкций (многопустотные и ребристые плиты перекрытий) сводятся в итоге к расчету таврового сечения (рис. 16). Тавровое сечение образуется из полки и ребра. Основное таврового сечения – это отсутствие «лишнего» бетона в растянутой зоне. Поэтому в сравнении с прямоугольным тавровое сечение значительно выгоднее, т.к. при одной и той же несущей способности расход бетона значительно меньше. При консольных свесах полок вводимая в расчет ширина свеса должна составлять: при не более 6 ; при

; при  не более 3

не более 3 ; при

; при  свесы полок в расчете не учитывают.

свесы полок в расчете не учитывают.

а )

)

б)

Рис. 6 Плиты перекрытий и их расчетные сечения:

а – многопустотная плита; б – ребристая плита.

Два расчетных случая в элементах таврового профиля

Расчетный случай зависит от положения границы сжатой зоны бетона.

1 случай. Граница сжатой зоны проходит в полке  (рис. 17). В этом случае тавровое сечение рассчитывают как прямоугольное с размерами

(рис. 17). В этом случае тавровое сечение рассчитывают как прямоугольное с размерами  , поскольку бетон в растянутой зоне на несущую способность не влияет.

, поскольку бетон в растянутой зоне на несущую способность не влияет.

Рис. 7. 1 случай положения границы сжатой зоны бетона в элементах таврового профиля.

2 случай. Граница сжатой зоны находится в ребре  (рис. 18). Расчет проводят по формулам таврового профиля.

(рис. 18). Расчет проводят по формулам таврового профиля.

Рис. 6. 2 случай положения границы сжатой зоны бетона в элементах таврового профиля.

Определение расчетного случая:

- граница сжатой зоны находится в полке;

- граница сжатой зоны находится в полке;

- граница сжатой зоны находится в ребре.

- граница сжатой зоны находится в ребре.

Расчет арматуры растянутой зоны в элементах таврового профиля

Условие прочности по сжатой зоне:

,

,

затем по таблице находят соответствующее значение  . Проверяют условие

. Проверяют условие  . Неизвестное количество требуемой растянутой арматуры:

. Неизвестное количество требуемой растянутой арматуры:

.

.

Если  , необходима арматура в сжатой зоне.

, необходима арматура в сжатой зоне.

Варианты заданий для практической работы № 20

Таблица № 8

Исходные данные

| № варианта | Размеры таврового сечения | Класс бетона | Класс рабочей арматуры | Расчетный изгибающий момент |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 1, 11, 21 |  , ,  , ,  , ,  | В20 | А-II |

|

| 2, 19, 22 |  , ,  , ,  , ,  | В25 | А-III |

|

| 3, 18, 23 |  , ,  , ,  , ,  | В30 | А-II |

|

| 4, 17, 24 |  , ,  , ,  , ,  | В20 | А-III |

|

| 5, 16, 25 |  , ,  , ,  , ,  | В25 | А-II |

|

| 6, 15, 26 |  , ,  , ,  , ,  | В30 | А-III |

|

| 7, 14, 27 |  , ,  , ,  , ,  | В20 | А-II |

|

| 8, 13, 28 |  , ,  , ,  , ,  | В25 | А-III |

|

| 9, 12, 29 |  , ,  , ,  , ,  | В30 | А-II |

|

| 10, 20, 30 |  , ,  , ,  , ,  | В20 | А-III |

|

Отчет по выполненной работе

В отчете, как правило, формулируется:

– наименование и цель работы;

– применяемые методы исследования;

– описание экспериментальной части;

– выводы

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите виды арматурных изделий.

2. Раскройте понятие приопорный участок изгибаемой конструкции.

3. Опишите отличие геометрического сечения от расчетного сечения.

4. Раскройте термин двойное армирование.

Практическая работа № 21

Тема: Расчет и конструирование столбчатого фундамента (8 часов)

Цель работы: Определить глубину заложения столбчатого монолитного фундамента.

Порядок выполнения практической работы

1.Изучить основные конструктивные требования при проектировании глубины заложения фундамента

2. Определить глубину заложения столбчатого монолитного фундамента (исходные данные приведены в таблице 22)

3. Сделать выводы.

4. Ответить на вопросы (письменно).

Основные теоретические положения (сведения по теме работы)

Глубина заложения фундаментов должна приниматься с учетом:

- назначения и конструктивных особенностей проектируемого сооружения, нагрузок и воздействий на его фундаменты;

- глубина заложения фундаментов примыкающих сооружений, а также глубины прокладки инженерных коммуникаций;

- существующего и проектируемого рельефа застраиваемой территории;

- инженерно-геологических условий площадки строительства (физико-механических свойств грунтов, характера напластований, наличия слоев, склонных к скольжению, карманов выветривания, карстовых полостей и пр.);

- гидрогеологических условий площадки и возможных их изменений в процессе строительства и эксплуатации сооружения;

- возможного размыва грунта у опор сооружений, возводимых в руслах рек (мостов, переходов трубопроводов и т.п.);

- глубины сезонного промерзания.

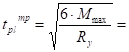

Нормативную глубину сезонного промерзания, м, при отсутствии данных многолетних наблюдений следует определять на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение допускается определять по формуле

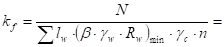

(13)

(13)

где – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология и геофизика», а при отсутствии в них данных для конкретного пункта или района строительства – по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства; d0 – величина, принимаемая равной, м, для: суглинков и глин – 0,23; супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28; песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30; крупнообломочных грунтов – 0,34.

Отчет по выполненной работе

В отчете, как правило, формулируется:

– наименование и цель работы;

– применяемые методы исследования;

– описание экспериментальной части;

– выводы

Вопросы для самоконтроля

2. Перечислите факторы, влияющие на глубину заложения фундамента.

3. Дайте описание свойств прочного грунта.

4. Раскройте термин подстилающий слой.

Варианты заданий для практической работы № 21

Таблица № 9

Исходные данные

| Номер варианта | Район строительства | Особенности сооружения | Грунты |

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1, 16 | г. Ханты-Мансийск | С подвалом | Суглинок |

| 2, 29 | г. Тюмень | С техническим подпольем | Глина |

| 3, 28 | г.Надым | Без подвала с полами, устраиваемыми: по грунту | Песок средней крупности |

| 4, 27 | г. Ишим | С подвалом | Глина |

| 5, 26 | г. Новый Уренгой | Без подвала с полами, устраиваемыми: на лагах по грунту | Песок средней крупности |

| 6, 25 | г. Тобольск | Без подвала с полами, устраиваемыми: по утепленному цокольному перекрытию | Суглинок |

| 7, 24 | г. Тюмень | Без подвала с полами, устраиваемыми: по грунту | Супесь |

| 8, 23 | г. Сургут | С подвалом | Песок средней крупности |

| 9, 22 | г. Тюмень | С техническим подпольем | Суглинок |

| 10, 21 | г.Надым | Без подвала с полами, устраиваемыми: на лагах по грунту | Супесь |

| 11, 20 | г. Ишим | Без подвала с полами, устраиваемыми: по грунту | Суглинок |

| 12, 19 | г. Тобольск | Без подвала с полами, устраиваемыми: по утепленному цокольному перекрытию | Песок средней крупности |

| 13, 18 | г. Сургут | Без подвала с полами, устраиваемыми: на лагах по грунту | Суглинок |

| 14, 17 | г. Тобольск | С подвалом | Глина |

| 15, 30 | г. Новый Уренгой | С техническим подпольем | Супесь |

Практическая работа № 22

Тема: Расчет сварных швов, болтовых соединений стальных конструкций (6 часов)

Цель работы: Произвести расчет сварных швов и болтовых соединений стальных конструкций.

Порядок выполнения практической работы

1. Изучить работу сварных швов стальных конструкций.

2. Проверить прочность стыкового шва двух элементов на действие растягивающей силы  . Материал конструкции – сталь марки ВСт3кп2. Сварка ручная, электроды Э42 (задание 1, исходные данные принять по варианту из таблицы 13).

. Материал конструкции – сталь марки ВСт3кп2. Сварка ручная, электроды Э42 (задание 1, исходные данные принять по варианту из таблицы 13).

3. Определить толщину сварного углового шва  стыка двух листов. Сварка ручная, электроды марки Э42А. Материал конструкции сталь марки ВСт3сп5 (задание 2, исходные данные принять по варианту из таблицы 14).

стыка двух листов. Сварка ручная, электроды марки Э42А. Материал конструкции сталь марки ВСт3сп5 (задание 2, исходные данные принять по варианту из таблицы 14).

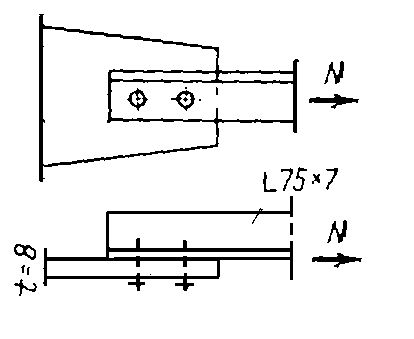

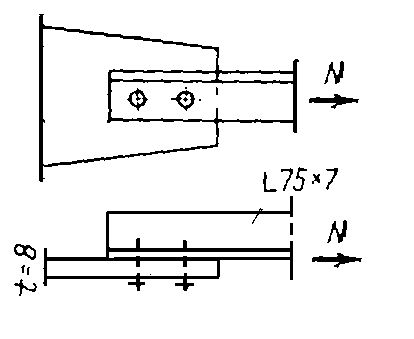

4. Определить необходимое количество болтов и выполнить расстановку согласно нормативным требованиям. Элемент связи из уголка 75х7 прикреплен к фасонке толщиной  болтами грубой точности

болтами грубой точности  . Материал связи сталь С345, материал болтов – сталь класса 4.6. Расчетное усилие в элементе

. Материал связи сталь С345, материал болтов – сталь класса 4.6. Расчетное усилие в элементе  (задание 3).

(задание 3).

5. Сделать выводы.

6. Ответить на вопросы (письменно).

Основные теоретические положения (сведения по теме работы)

Сварные соединения

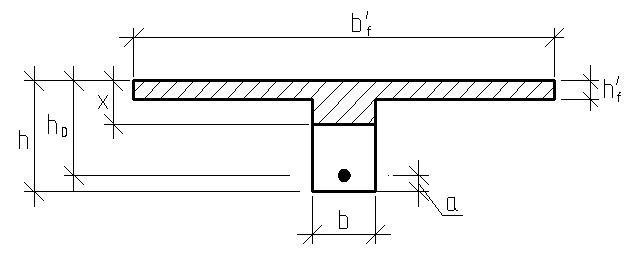

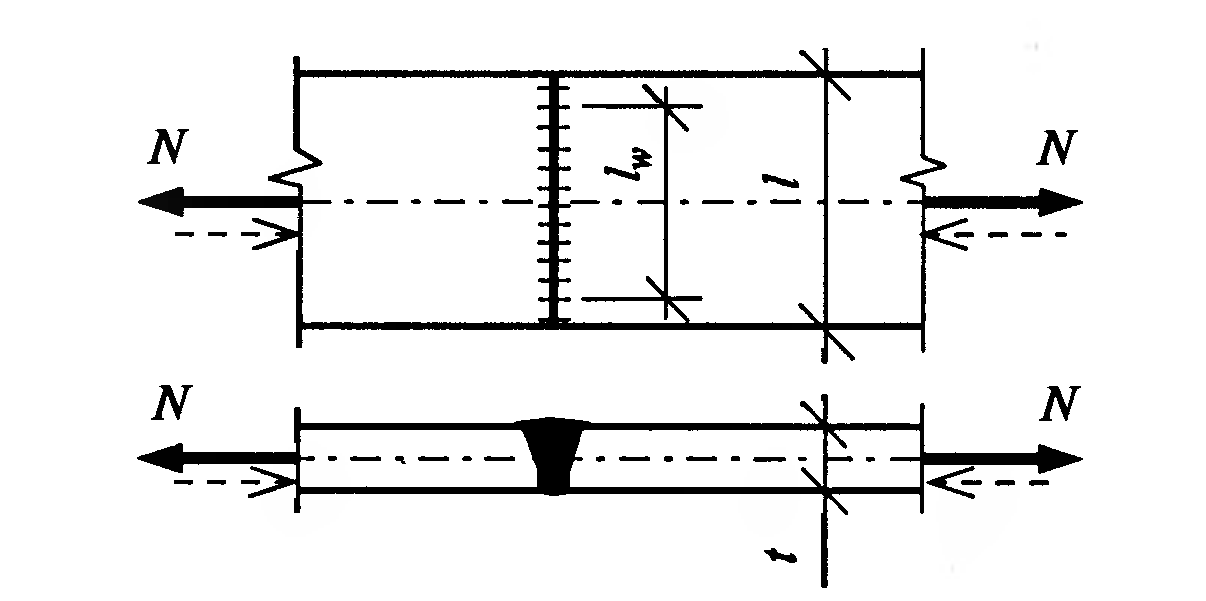

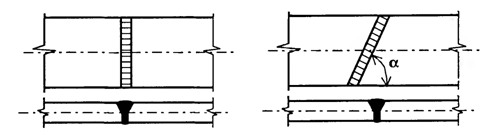

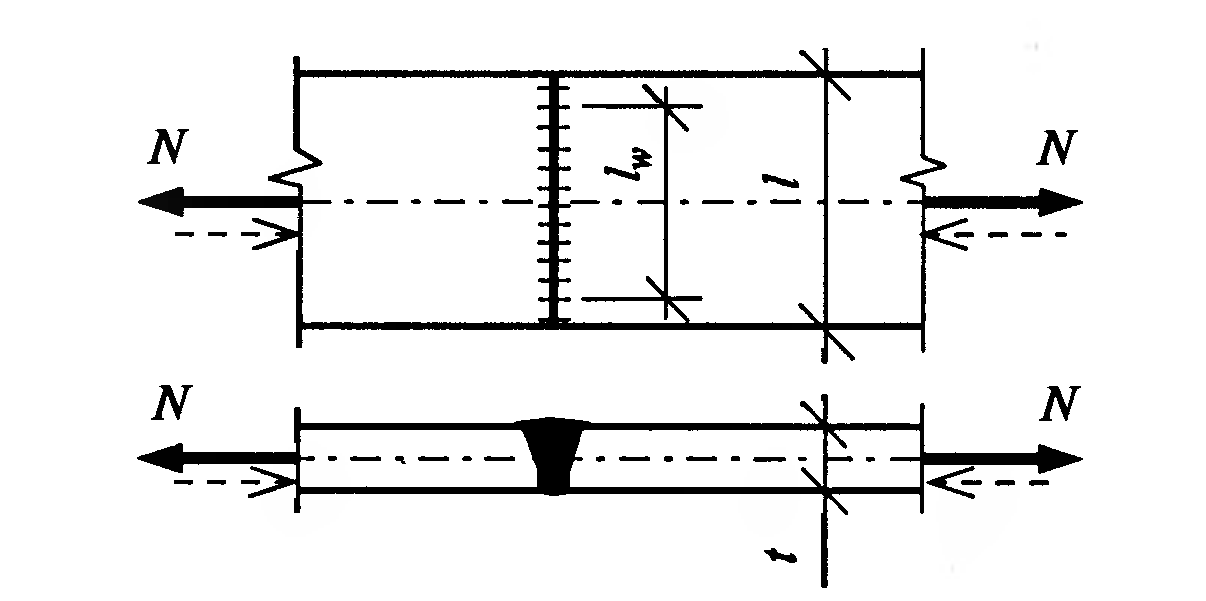

Сварные соединения различаются по конструктивному признаку на стыковые (рис.7) и угловые (рис. 8).

Рис.7. Стыковые сварные соединения.

Рис.8. Соединение внахлестку (угловое).

Толщину стыкового шва принимают равной толщине соединяемых элементов t. Толщина углового шва  (катет шва) должна быть не более

(катет шва) должна быть не более  , где

, где  – наименьшая толщина свариваемых элементов. Минимальная толщина углового шва при толщине

– наименьшая толщина свариваемых элементов. Минимальная толщина углового шва при толщине  более толстого из свариваемых элементов должна быть не менее следующих величин:

более толстого из свариваемых элементов должна быть не менее следующих величин:

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 4-5 | 6-10 | 11-16 | 17-22 | 23-32 | 33-40 |

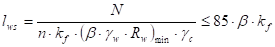

Расчетная длина сварного шва  за счет возможного непровара по концам (при отсутствии специальных конструктивных мероприятий) принимается равной его полной длине

за счет возможного непровара по концам (при отсутствии специальных конструктивных мероприятий) принимается равной его полной длине  , уменьшенной на

, уменьшенной на  для стыкового шва и на 1см для углового шва.

для стыкового шва и на 1см для углового шва.

Расчет сварных стыковых соединений на центральное растяжение или сжатие следует производить по формуле

, (14)

, (14)

где  – действующая расчетная сила; t – наименьшая толщина соединяемых элементов; lw – расчетная длина шва, равная полной его длине, уменьшенной на 2t, или полной его длине в случае вывода концов шва за пределы стыка;

– действующая расчетная сила; t – наименьшая толщина соединяемых элементов; lw – расчетная длина шва, равная полной его длине, уменьшенной на 2t, или полной его длине в случае вывода концов шва за пределы стыка;  – расчетное сопротивление сварного соединения по пределу текучести;

– расчетное сопротивление сварного соединения по пределу текучести;  – расчетное сопротивление стали по пределу текучести (для листового проката, таблица 51*

– расчетное сопротивление стали по пределу текучести (для листового проката, таблица 51*  );

);  – коэффициент условия работы (для сварных соединений, таблица 6*

– коэффициент условия работы (для сварных соединений, таблица 6*  ).

).

Сварные соединения с угловыми швами при действии продольной и поперечной сил следует рассчитывать на срез (условный) по двум сечениям (рис. 9):

Рис. 9. Схема расчетных сечений сварного соединения с угловым швом

1 – сечение по металлу шва; 2 – сечение по металлу границы сплавления

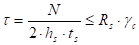

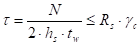

- по металлу шва (сечение 1)

N/f kf lw Rwf wf c;

- по металлу границы сплавления (сечение 2)

N/z kf lw Rwz wz c

где  – действующая расчетная сила;

– действующая расчетная сила;  – толщина углового шва (катет шва, см. выше); lw – расчетная длина шва, принимаемая меньше его полной длины на 10 мм; f и z – коэффициенты, принимаемые при сварке элементов из стали: с пределом текучести до 530 МПа (5400 кгс/см2) – по табл. 34*

– толщина углового шва (катет шва, см. выше); lw – расчетная длина шва, принимаемая меньше его полной длины на 10 мм; f и z – коэффициенты, принимаемые при сварке элементов из стали: с пределом текучести до 530 МПа (5400 кгс/см2) – по табл. 34*  ; с пределом текучести свыше 530 МПа (5400 кгс/см2) независимо от вида сварки, положения шва и диаметра сварочной проволоки f = 0,7 и z = 1; wf и wz – коэффициенты условий работы шва, равные 1 во всех случаях, коэффициенты условий работы c (принимаемый по таблице 6*

; с пределом текучести свыше 530 МПа (5400 кгс/см2) независимо от вида сварки, положения шва и диаметра сварочной проволоки f = 0,7 и z = 1; wf и wz – коэффициенты условий работы шва, равные 1 во всех случаях, коэффициенты условий работы c (принимаемый по таблице 6*  ). Марки стали, заменяемые сталями по ГОСТ 27772–88, приведены в таблице 51,б

). Марки стали, заменяемые сталями по ГОСТ 27772–88, приведены в таблице 51,б  . Расчетные сопротивления сварных соединений Rwf и Rwz представлены в таблице 11.

. Расчетные сопротивления сварных соединений Rwf и Rwz представлены в таблице 11.

Таблица № 10

Расчетные сопротивления сварных соединений

| Сварные соединения | Напряжение состояние | Условное обозначение | Расчетные сопротивления сварных соединений |

| Стыковые | Сжатие. Растяжение и изгиб при автоматической, полуавтоматической или ручной сварке с физическим | По пределу текучести | Rwy | Rwy = Ry |

|

| контролем качества швов | По временному сопротивлению | Rwu | Rwu = Ru |

|

| Растяжение и изгиб при автоматической, полуавтоматической или ручной сварке | По пределу текучести | Rwy | Rwy = 0,85Ry |

|

| Сдвиг | Rws | Rws = Rs |

| С угловыми швами | Срез (условный) | По металлу шва | Rwf (табл. 56  ) ) |

|

|

|

| По металлу границы сплавления | Rwz | Rwz =0,45Run

|

Болты бывают нормальной и грубой точности, повышенной точности, а также высокопрочные. Диаметр отверстия для болтов нормальной и грубой точности принимают на 2-3мм больше диаметра болта, а для болтов повышенной точности принимают равным диаметру болта.

Болты нормальной, грубой и повышенной точности по линии сопряжения соединяемых элементов работают на срез, а по боковым поверхностям – на смятие. Находят применение также болты, работающие на растяжение (высокопрочные).

В болтовых соединениях при действии продольной силы N, проходящей через центр тяжести соединения, распределение этой силы между болтами следует принимать равномерным.

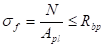

Расчетное усилие Nb, которое может быть воспринято одним болтом, следует определять по формулам:

на срез

(15)

(15)

на смятие

, (16)

, (16)

на растяжение

, (17)

, (17)

где  ,

,  ,

, – расчетные сопротивления болтовых соединений;

– расчетные сопротивления болтовых соединений;

– наружный диаметр стержня болта;

– наружный диаметр стержня болта;  расчетная площадь сечения стержня болта;

расчетная площадь сечения стержня болта;  – площадь сечения болта нетто ;

– площадь сечения болта нетто ;

– наименьшая суммарная толщина элементов, сминаемых в одном направлении;

– наименьшая суммарная толщина элементов, сминаемых в одном направлении;  – число расчетных срезов одного болта;

– число расчетных срезов одного болта;  – коэффициент условий работы соединения.

– коэффициент условий работы соединения.

Количество n болтов в соединении при действии продольной силы N следует определять по формуле

, (18)

, (18)

где Nmin – меньшее из значений расчетного усилия для одного болта (Nb,min).

Расстановку болтов выполняют согласно требованиям норм, представленных в таблице 12.

Таблица № 11

Размещение болтов

| Характеристика расстояния | Расстояния при размещении болтов |

| 1. Расстояния между центрами болтов в любом направлении: а) минимальное |

2,5d |

| б) максимальное в крайних рядах при отсутствии окаймляющих уголков при растяжении и сжатии | 8d или 12t |

| в) максимальное в средних рядах, а также в крайних рядах при наличии окаймляющих уголков: |

|

| при растяжении | 16d или 24t |

| при сжатии | 12d или 18t |

| 2. Расстояния от центра болта до края элемента: |

|

| а) минимальное вдоль усилия | 2d |

| б) то же, поперек усилия: |

|

| при обрезных кромках | 1,5d |

| при прокатных кромках | 1,2d |

| в) максимальное | 4d или 8t |

| г) минимальное для высокопрочных болтов при любой кромке и любом направлении усилия | 1,3d |

Варианты заданий для практической работы № 22

Задание 1

Рис.10. Сварное стыковое соединение.

Таблица № 12

Исходные данные

| № варианта |  , кН , кН |  , мм , мм |  , мм , мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1, 16 | 200 | 8 | 200 |

| 2, 17 | 250 | 10 | 210 |

| 3, 18 | 400 | 12 | 220 |

| 4, 19 | 500 | 14 | 240 |

| 5, 20 | 600 | 16 | 250 |

| 6, 21 | 700 | 18 | 260 |

| 7, 22 | 800 | 20 | 280 |

| 8, 23 | 900 | 22 | 300 |

| 9, 24 | 1100 | 25 | 320 |

| 10, 25 | 1200 | 28 | 340 |

| 11, 26 | 1400 | 30 | 360 |

| 12, 27 | 1700 | 32 | 400 |

| 13, 28 | 2000 | 34 | 380 |

| 14, 29 | 200 | 6 | 200 |

| 15, 30 | 300 | 10 | 220 |

Задание 2

Таблица № 13

Исходные данные

| № варианта | Расчетная растягивающая сила  , кН , кН | Толщина листов  , мм , мм | Длина шва  , мм , мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1, 16 | 40 | 6 | 100 |

| 2, 17 | 60 | 6 | 140 |

| 3, 18 | 70 | 6 | 160 |

| 4, 19 | 80 | 6 | 180 |

| 5, 20 | 90 | 8 | 200 |

| 6, 21 | 100 | 8 | 220 |

| 7, 22 | 120 | 8 | 240 |

| 8, 23 | 140 | 8 | 260 |

| 9, 24 | 160 | 8 | 280 |

| 10, 25 | 180 | 8 | 300 |

| 11, 26 | 200 | 10 | 340 |

| 12, 27 | 220 | 10 | 360 |

| 13, 28 | 260 | 10 | 380 |

| 14, 29 | 300 | 10 | 400 |

| 15, 30 | 320 | 10 | 420 |

Рис.11. Сварное соединение внахлестку.

Задание 3

Рис.12. Болтовое соединение.

Отчет по выполненной работе

В отчете, как правило, формулируется:

– наименование и цель работы;

– применяемые методы исследования;

– описание экспериментальной части;

– выводы

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите причины, по которым может произойти разрушение углового шва.

2. Назовите вид усилий, которое испытывает болтовое соединение.

3. Перечислите факторы, от которых зависит качество сварного соединения.

4. Назовите отличие обычных болтов от высокопрочных болтов.

Перечень рекомендуемой литературы

Основная

Сербин. Е. П. Строительные конструкции практикум: учебное пособие для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы СПО по специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" ПМ. 01 "Участие в проектировании зданий и сооружений" / Е. П. Сербин. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2015. - 254 с. : ил. - (Профессиональное образование). - Загл. обл. : Строительные конструкции. Практикум. Профессиональный модуль: участие в проектировании зданий и сооружений. - Библиогр.: с. 252. – Текст : непосредственный.

Малбиев, С.А. Конструкции из дерева и пластмасс. Легкие несущие и ограждающие конструкции покрытий из эффективных материалов: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 08.02.01 "Строительство" (специальность "Промышленное и гражданское строительство") / С. А. Малбиев. - Москва : БАСТЕТ, 2015. - 215 с. – Текст : непосредственный.

Дополнительная

СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции/Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 76с.

СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия/Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2013, с измен.

СНиП II-23-81*. Стальные конструкции.

СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции.

СНиП II-25-80. Деревянные конструкции.

СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений.

СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты.

Учебное издание

МДК 01.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Методические указания для практических занятий

Часть 2

Составитель

ШОРОХОВА Светлана Николаевна

Ответственный редактор

С. Н. Шорохова, председатель ЦК СЭЗ и МГС

В авторской редакции

Подписано в печать _________. Формат 60×90 1/16. Усл.печ.л._____

Тираж 30 экз. Заказ №_____.

Библиотечно-издательский комплекс

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Тюменский государственный нефтегазовый университет».

625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.

Типография библиотечно-издательского комплекса.

625039, Тюмень, ул. Киевская, 52.

11

, (13)

, (13)

= 53925,35.

= 53925,35.

(80*81/1932)^0.3 =1,4969,где площадь верхнего обреза фундамента.

(80*81/1932)^0.3 =1,4969,где площадь верхнего обреза фундамента.

(6*73,037/23)^0.5 = 4,36 см, принимаем плиту толщиной 4,5 см.

(6*73,037/23)^0.5 = 4,36 см, принимаем плиту толщиной 4,5 см. )

)