Методы, формы организации деятельности воспитанников, средства

В ФГОС дошкольного образования одним из психолого-педагогических условий для успешной реализации программы является использование в образовательном процессе форм, методов, средств работы с детьми, соответствующих психолого-возрастным и индивидуальным особенностям. Поэтому, передо мной, как воспитателя ДОУ стала задача – выбрать методы, формы организации работы с детьми, средства (инновационные технологии), которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности

Методы и приемы организации обучения

Процесс обучения детей в детском саду строится на игре, как ведущем виде деятельности дошкольника, опирается на наглядность в обучении, практику в деятельности, подкрепляется словесно, а специальная организация среда способствует расширению и углублению представлений детей. В своей профессиональной деятельности я использую наглядные, игровые, практические методы в сочетании со словесными методами.

В соответствии с таким подходом выделяют:

а) наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия):

- наблюдения (это целенаправленное восприятие предметов под руководством взрослого);

- рассматривание картин и иллюстраций проводится после наблюдения реальных предметов или же в том случае, когда невозможно провести наблюдения или экскурсию;

- рассматривание игрушек, предметов.

-демонстрация опытов, презентаций, видеофильмов, кинофильмов и др.

б) игровой метод (предполагает перенос учебного действия в условный план, полное вхождение ребёнка в игровую ситуацию):

- дидактическая игра;

- воображаемая ситуация в развёрнутом виде;

- роль и др.

в) словесные методы (источником знания является устное или печатное слово):

- беседа;

-объяснение;

- рассказы воспитателей, детей;

- чтение художественной литературы.

г) практические методы (дети получают знания и вырабатывают умения, выполняя практические действия).

-упражнения;

- элементарные опыты;

- моделирование.

-продуктивная деятельность

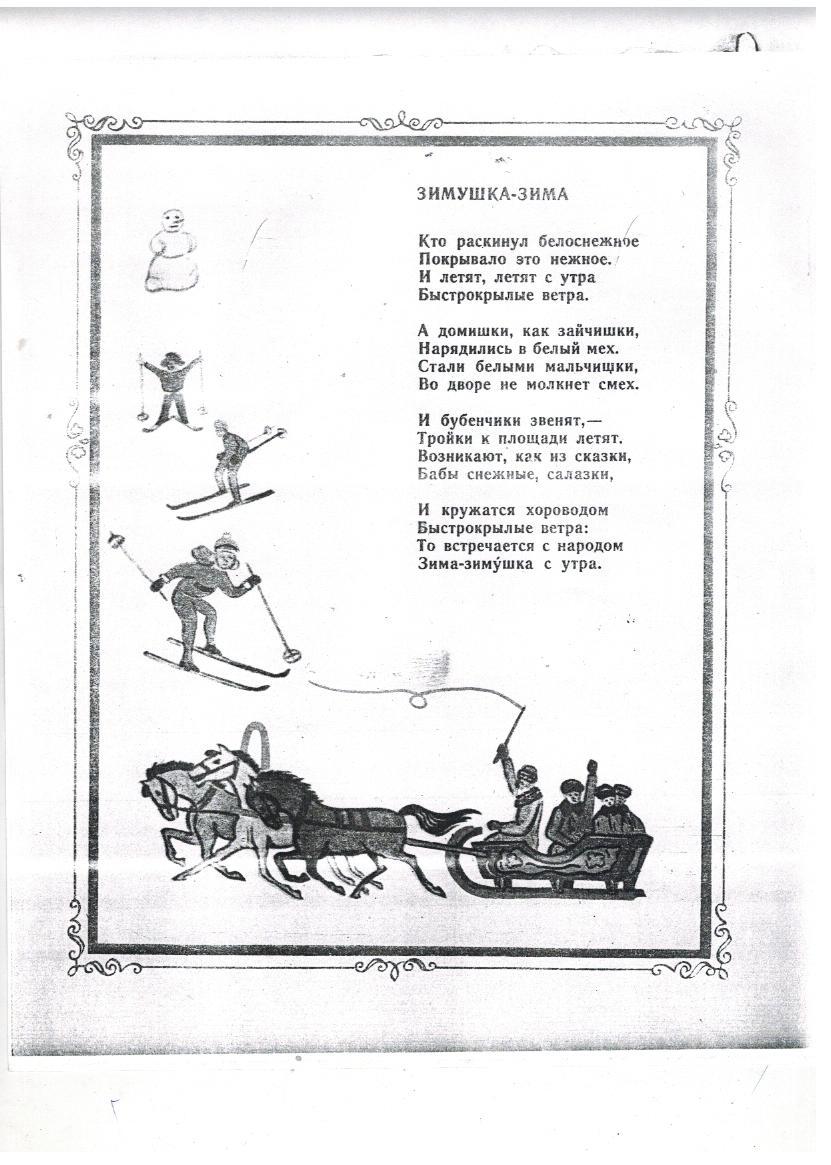

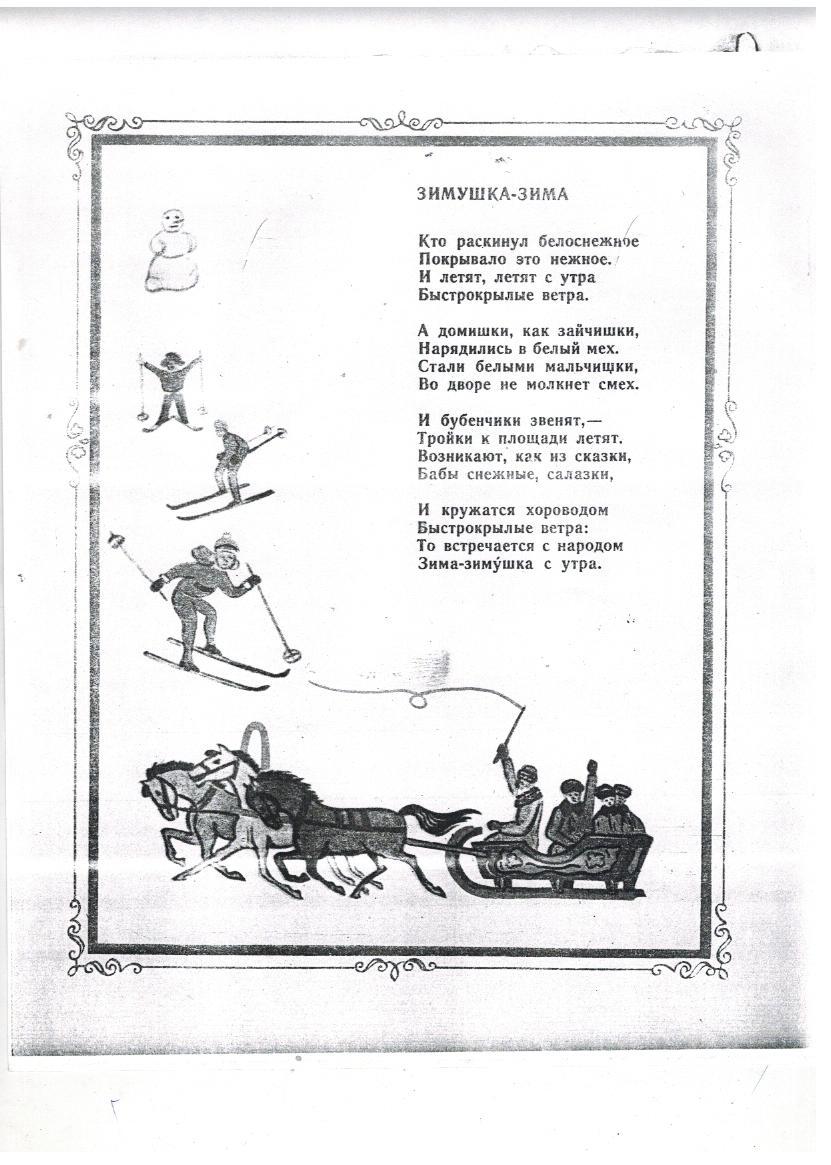

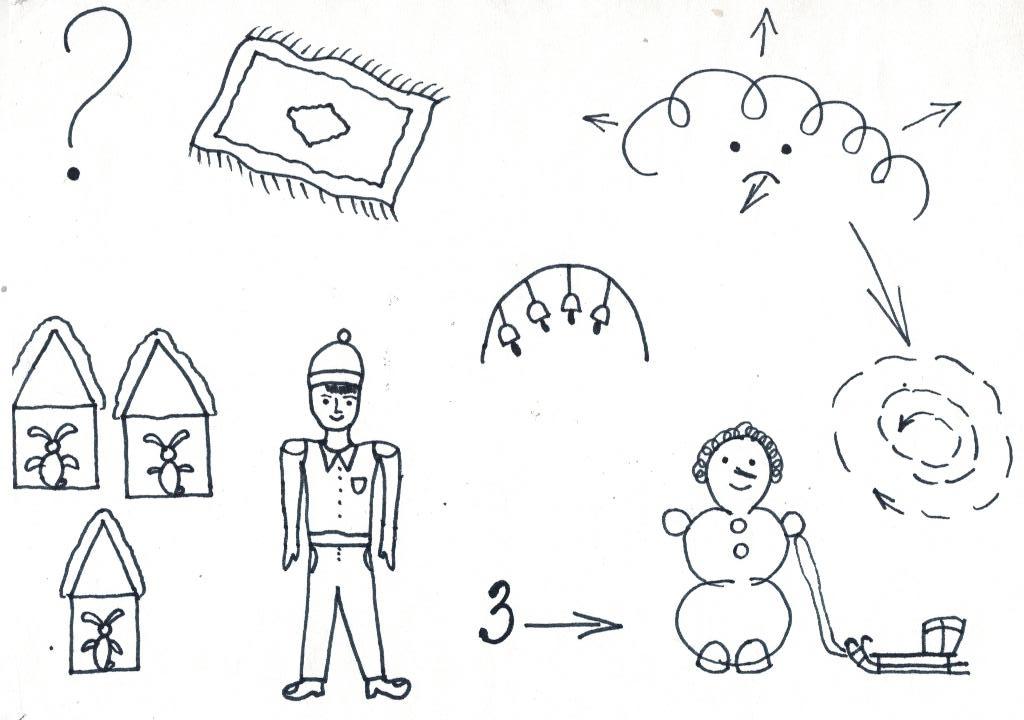

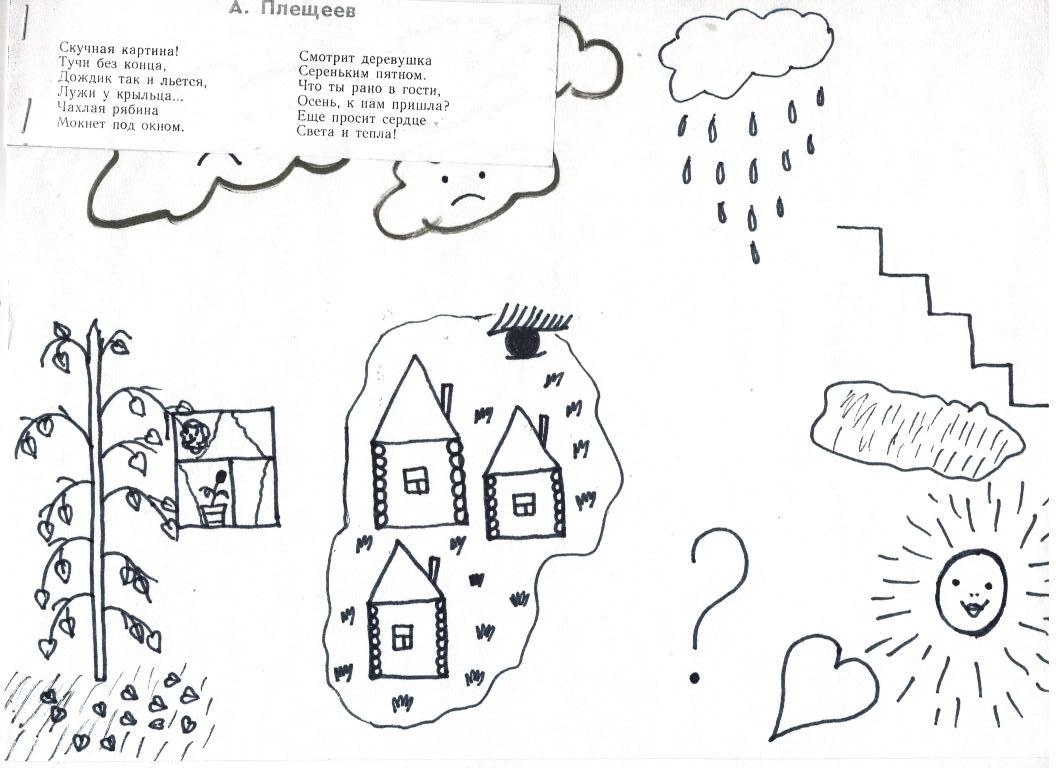

Наглядный метод «Знаково-символическая аналогия»

(Использование знаковой символической аналогии при заучивании стихотворений)

В интеллектуальном развитии ребёнка, в развитии его творческих способностей большую играет использование в образовательном процессе символической аналогии, позволяющей переводить освоение обучающего материала в игру, а также в доступные для дошкольника виды деятельности, такие как: рисование, конструирование, лепка. В процессе названных видов деятельности происходит развитие знаковой функции сознания ребёнка. Дошкольник начинает овладевать построением особого вида знаков – наглядно-пространственных моделей.

Исследователи давно обратили внимание на то, что детский рисунок в большинстве случаев представляет собой схему, в которой передается, главным образом, связь основных частей изображаемого предмета и отсутствуют индивидуальные черты предмета. Игра и рисование обеспечивают ребёнку упражнение в символическом представлении заместителей реальных предметов. В игре ребёнок открывает знаковый смысл предмета-заместителя, а в рисовании знаковый смысл графических представлений.

Дошкольный возраст характеризуется тем, что память в основном носит непроизвольный характер. Запоминание и припоминание происходят независимо от воли и сознания. Произвольные формы запоминания и воспроизведения начинают формироваться в среднем дошкольном возрасте и существенно совершенствуются у старших дошкольников. Приёмы запоминания ребёнок изобретает сам. Эти приёмы в той или иной форме ему подсказывают взрослые.

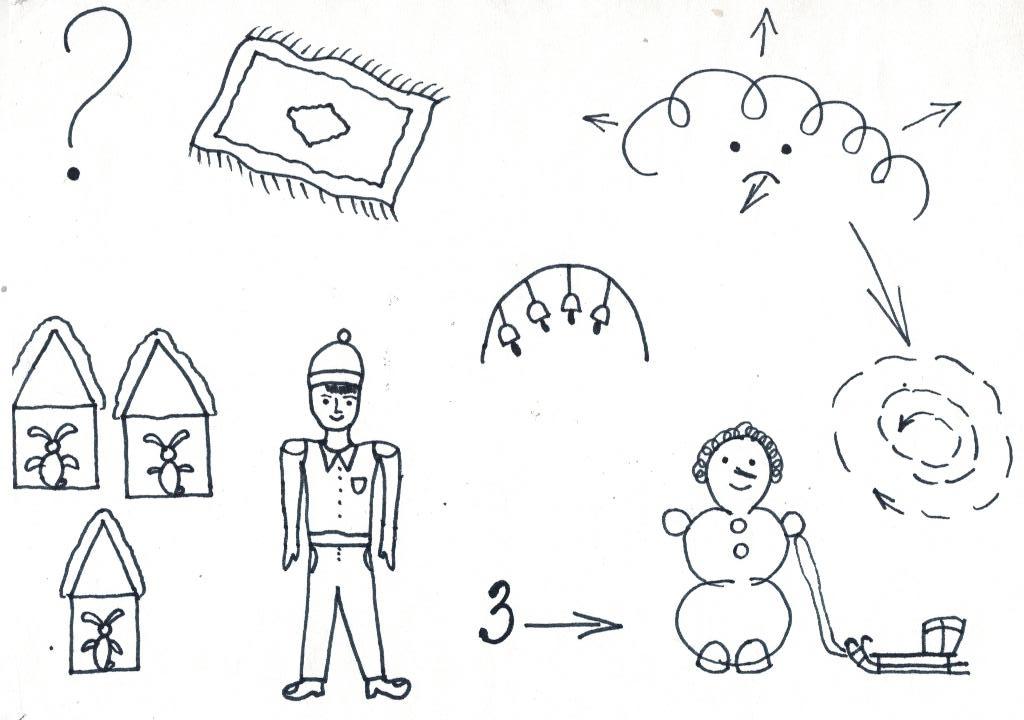

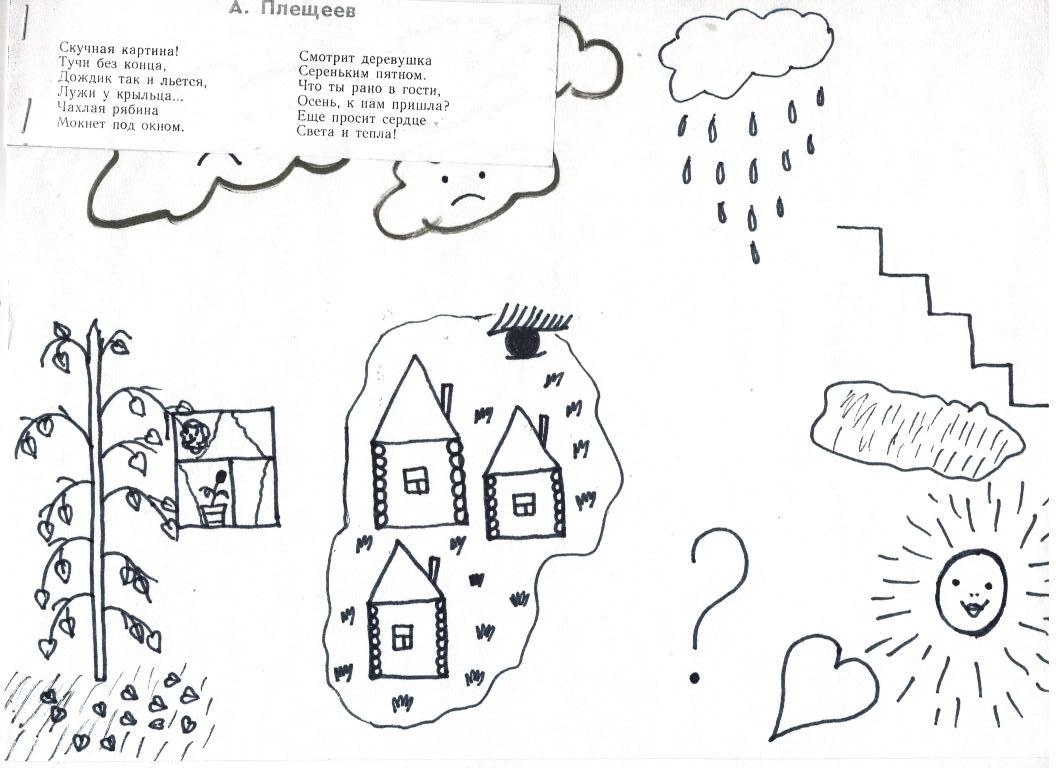

Именно, поэтому, я решила «подсказать» детям своей старшей группы «Кевин» детского сада «Медвежонок», один из способов произвольного запоминания текста стихотворения. Этот способ называется символическая аналогия.

Символическая аналогия включает в себя обобщённый, своеобразный словесный или графический образ объекта. С символической аналогией мы часто сталкиваемся в жизни. Речь человека записываем буквами – символами звуков, количество – цифрами, символами числа.

Символическая аналогия – это умение обозначить каким–либо символом реальный образ.

Символическую аналогию я стала использовать как «способ запоминания» при заучивании стихотворений с детьми старшего дошкольного возраста. «Способ запоминания» заключается в том, что каждая строчка в стихотворении заменяется символом, который предлагают дети, т.е. символ выбирается детьми. Овладение «способом запоминания» при заучивании стихотворений происходит в несколько этапов

1.Проведение дидактической игры «Угадай, что это?» (Условное изображение знакомых предметов.)

2.Обозначение предметов разными символами по выбору детей.

3.Придумывание совместно с детьми, как можно обозначить то, или иное действие.

4. При заучивании стихотворения показ детям способа символической зарисовки.

5.При заучивании стихотворений в дальнейшем: выбор символов самими детьми и символическая зарисовка каждой строчки стихотворения.

6.По «готовой картинке с символами» воспроизведение детьми заученного текста стихотворения.

В результате использования «способа запоминания» (символической аналогии) при заучивании стихотворений детьми произошло следующее: дети легко стали запоминать стихотворения, научились «зарисовывать» их и у них появилось желание заучивать и зарисовывать другие стихотворения!

Формы организации деятельности воспитанников

Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном учреждении является организованная образовательная деятельность (ООД). Организованная образовательная деятельность организуется и проводится мной в соответствии с основной общеобразовательной программой ДОУ. ООД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня моей группы определяется время проведения ООД, в соответствии с "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Работа ведется по следующим направления:

-Социально-коммуникативное развитие;

-Познавательное развитие;

-Речевое развитие;

-Физическое развитие;

-Художественно-эстетическое развитие.

В своей работе я использую фронтальные, групповые, индивидуальные формы организованного обучения.

Индивидуальная форма организации обучения позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми.

Подгрупповая форма организации обучения Образовательная деятельность осуществляется чётко по расписанию. Детей в группе делим на подгруппы. Одна подгруппа остаётся в группе с воспитателем, вторая подгруппа уходит со специалистом(учитель бурятского языка, инструктор по физическому воспитанию, музыкальный руководитель, хореограф и др.). на другое занятие. Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое управление, возможность индивидуального подхода к детям.

Фронтальная форма организации обучения. Работа со всей группой, единое содержание. При этом содержанием обучения на фронтальных занятиях может быть деятельность художественного характера.

Очень часто на таких занятиях использую информационно-коммуникационных технологий. Достоинствами формы являются четкая организационная структура, возможность взаимодействия детей, недостатком - трудности в индивидуализации обучения.

На протяжении дня имею возможность осуществлять обучение при использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы обучения:

прогулка, которая состоит из:

- наблюдений за природой, окружающей жизнью;

- подвижных игр;

- труда в природе и на участке;

- самостоятельной игровой деятельности;

- экскурсии;

игры:

- сюжетно-ролевые;

- дидактические игры;

- игры-драматизации;

- спортивные игры;

дежурство детей по столовой, на занятиях:

- труд:

- коллективный;

- хозяйственно-бытовой;

- труд в уголке природы;

- художественный труд;

Развлечения, праздники; экспериментирование; проектная деятельность; чтение художественной литературы; беседы; показ кукольного театра; вечера-досуги;

В ДОУ – выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае являются следующие виды деятельности:

предметно-игровая,

трудовая,

спортивная,

продуктивная,

общение,

сюжетно-ролевые и другие игры, которые могут быть источником и средством обучения.

Инновационная форма работы «Занятие – путешествие»

по Технологии «Сценирование образовательной деятельности В ДОУ»

Изменение качества образования, обновление содержания дошкольного образования требует содержательной перестройки. Однако успех ожидает того, кто ищет новые подходы, новые интересные формы.

Одной из таких форм является «Занятие путешествие по технологии «Сценирование образовательной деятельности В ДОУ»

В МАОУ «СОШ № 32 г.Улан-Удэ» реализуется инновационная технология «Сценирование образовательной деятельности в ДОУ». Данная технология («Сценирование занятий. Пропедевтика развивающего образования») была разработана в 1998 г. авторской группой учреждения, в которую вошла и я. Мною были разработаны: структура построения сценария, сценарии отдельных занятий и авторские образовательные программы в соответствии с технологией (программа по математике «Занимательная Матемландия»; программа по ознакомлению с правилами дорожного движения «Путешествие в страну «Дорожных наук»; программа по развитию творческих способностей «Маленькие волшебники»).

На протяжении всех лет активно внедряю технологию в образовательное пространство ДОУ. В связи с введением ФГОС ДО, совместно с коллегами внесли изменения в реализацию технологии, а именно: от сценирования занятий перешли к сценированию «Образовательной деятельности в ДОУ» в течение дня.

Сценирование занятия (образовательного события) – это проектирование детьми и взрослыми среды развития, где могут проявляться различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная, двигательная, трудовая и дрр.) В ходе проигрывания сценария дети действуют с игровым воображаемым объектом и проживают ситуацию «Здесь и сейчас», что соответствует их возрастным особенностям.

Сценирование занятия (образовательного события) предполагает процесс активного участия ребёнка в образовательном пространстве. Прооект сценария – это «мостик» по соорганизации детей и взрослых в образовательном пространстве. Педагог управляет развитием сюжета совместной деятельности, опираясь на принцип сотрудничества, где каждый ребёнок равноправный субъект отношений со взрослыми, со сверстниками, с самим собой. Данная технология способствует формированию у детей предшкольного возраста предпосылок, которые будут в полной мере успешно применяться ребёнком в учебной деятельности, в начальной школе (умение действовать со сценарием игры, умение импровизировать, умение договариваться с партнёрами по игре, умение занять определённую позицию при обсуждении проблем, умение выстраивать свой способ поведения и т.д.)

Развивающему обучению свойственны формы работы, опирающиеся на совместную образовательную деятельность детей и педагога. В детском саду полноценное включение ребёнка в образовательную деятельность возможно лишь при сохранении игры, как ведущего вида деятельности дошкольника.

Поэтому непосредственно образовательную деятельность выстраиваю в форме путешествий. Этот способ организации непосредственно образовательной деятельности, может быть самым различным и зависит от целей и задач, которые ставлю перед собой и детьми, от инициативы самих детей, а игровое содержание выстраиваю, опираясь на принцип «Играя, познаём мир».

Я разработала для себя и для педагогов ДОУ Памятку по организации непосредственно-образовательной деятельности «Занятие – путешествие» по технологии «Сценирование образовательной деятельности В ДОУ»

Памятка

Организация и реализация занятия-путешествия

по технологии «Сценирование образовательной деятельности»

| Подготовительный этап (подготовка педагога к занятию – путешествию) | 1.Проектирование сценария 2.Составление карты-путешествия 3.Выбор знаков-символов 4.Подготовка оборудования к конкретному занятию-путешествию |

|

| Структура построения сценария |

|

| Тема Цель Задачи Интеграция образовательных областей Особенность построения сценария Оборудование |

| Вводная часть | Работа с картой путешествия Распределение ролей Выбор транспорта |

| Основная часть | Развивающие игры Проблемные ситуации Игровые задания и упражнения «Ловушки» (педагог создаёт провоцирующие ситуации, намеренно допуская ошибки, приучая тем самым детей видеть и исправлять эти ошибки, мыслить самостоятельно) Физминутки Эксперементирование и др. |

| Заключительная часть | Рефлексия Выход в продуктивно-творческую деятельность |

При реализации занятий-путешествий педагогу необходимо

понимать:

Ребёнок-главное действующее лицо образовательно-воспитательного процесса, партнёр в условиях сотрудничества, активный участник в разных видах деятельности, личность, способная выбрать свой способ действия или высказать свою определённую позицию при обсуждении.

При реализации технологии «Сценирование занятий» педагогу необходимо:

1.Создать условия для «развёртывания» внутреннего, личностного потенциала каждого ребёнка.

2.Переосмыслить свою роль: координатор или наставник в процессе проигрывания сценария.

3.Управлять развитием сюжета совместной деятельности с детьми, опираясь на принцип сотрудничества.

4.Создать различные образовательные пространства, сохранив при этом игру и все специфические виды деятельности дошкольника.

Тема - определяется Рабочей программой педагога

Цель – является конечным результатом работы с детьми (то, к чему мы стремимся).

Задачи по отношению к цели являются средствами, с помощью которых реализуется обозначенная на занятии цель; через формулировку задач должно быть видно, как решается цель. Соблюдается триединство задач: обучающие (чему детей будем учить на данном занятии); развивающие (какие познавательные процессы будут развиваться или совершенствоваться), воспитывающие (какие социально-значимые личностные качества будут воспитываться или пополняться знания о них).

Интеграция образовательных областей: первой указывается основная образовательная область, а в скобках указываются другие образовательные области, включённые в данное занятие.

Особенность построения сценария: определяется сюжет сценария, перечисляются знаки, которые будут использоваться в данном путешествии.

Оборудование

Вводная часть

1.Работа с картой - путешествия

Карту-схему педагог составляет одновременно с проектированием сценария. Они могут быть постоянными и использоваться на каждом занятии и разовыми, для конкретной образовательной ситуации. Работая, с детьми 4-5 лет, педагог сам предлагает карты и маршруты: обозначает остановки знаками и направления движения стрелками. А дети 6 лет уже могут совместно с педагогом составлять маршрут путешествия. Существенным показателем в работе педагога является способность детей составлять самостоятельно карты-схемы в свободное от занятий время и использовать их в игровой деятельности.

2.Распределение ролей

Путешествия всегда разные, поэтому во время их проигрывания дети могут принимать на себя различные социальные роли. При этом они учатся выстраивать свои индивидуальные действия в соответствии с ролями других детей.

3.Выбор транспорта для путешествия

Детям предоставляется возможность выбора условного средства передвижения. Дети «садятся» в воображаемый транспорт и отправляются в путь.

Основная часть

Все проигрывание сценария проходит в пространстве, где педагог размещает те же знаки, что и на карте схеме, это так называемые «остановки». На остановках, педагог создаёт разнообразные образовательные ситуации, используя следующие формы работы с детьми:

Разнообразные познавательные задания

Развивающие игры

Игровые задания и упражнения

Проблемные ситуации

«Ловушки» (педагог создаёт провоцирующие ситуации, намеренно допуская ошибки, приучая тем самым детей видеть и исправлять эти ошибки, мыслить самостоятельно)

Физминутки

Эксперементирование и др.

Заключительная часть

Рефлексия путешествия (Вопросы: Что понравилось и запомнилось в путешествии? Что не понравилось и почему? Куда путешествовали? На каком транспорте путешествовали? Какие были остановки? Что было интересное на остановках? Куда бы хотели отправиться завтра? и т.д.)

Педагог проводит рефлексию и для себя лично. Он сравнивает планируемый сценарий и реально реализованный здесь и сейчас, делает соответствующие выводы. Выход в продуктивно-творческую деятельность (лепка, аппликация, рисование, моделирование в совместной или в свободной деятельности)

Все образовательные события в течение дня плавно переходят в совместную творческую продуктивную деятельность. Это может быть аппликация, лепка, рисование, конструирование, моделирование.

Учитывая принцип преемственности ступеней дошкольного и начального образования, я использую в своей работе знаково-символический подход. Это использование знаков и символов на занятиях-путешествиях. Знаки и символы разработаны нами педагогами совместно с детьми (Знаки «Путешествие», «Внимание», «Неизвестность, проблема»,

«Точка зрения» и др.).

Например, я показываю детям «Знак вопроса», дети начинают рассуждать, что бы мог обозначать этот знак и что им предстоит сделать. В процессе разговора совместно с детьми договариваемся, что если встретится этот знак, то он будет означать «что-то новое, неизвестное». «Знак путешествия» используется на каждом занятии-путешествии. Дети уже знают, что они обязательно отправятся в путешествие, при этом каждый раз оно будет разное: в гости к сказочным героям, в лабораторию воды, в лес, на чудесный остров и т.д.

Работа со знаками ведётся в двух направлениях:

1.Дети соотносят отдельные знаки с предметом, видом деятельности.

2.Дети сами придумывают знаки, схемы.

Символическая игра – употребление ребёнком знаков и символов, является одной из ступеней в развитии его мышления. Благодаря использованию знаков и символов у дошкольников формируется классифицирующее восприятие, развивается содержательная сторона интеллекта. В результате у детей развивается способность произвольно удерживать в сознании смысл знаков и схем и их схематических изображений. Это подготавливает детей к учебному процессу, который может быть организован по технологиям развивающего обучения в начальной школе.

Средства

(Современные педагогические технологии)

В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в работу современные (инновационные) педагогические технологии, которые направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного образования. Поэтому основная задача для меня, как воспитателя дошкольного выбрать и внедрять в свою работу такие современные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности дошкольника. Принципиально важной стороной в современных педагогических технологиях является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны меня, как педагога.. В общении с детьми я придерживаюсь принципа «Личностно-ориентированного подхода к ребёнку»: «Не рядом, не над ним, а вместе!» («Глаза в глаза», «Рука к руке»), который направлен на содействие в становлении ребенка как личности.

В своей профессиональной деятельности использую следующие современные педагогические технологии.

| Педагогическая Технология | Уровень использования |

| Технология «Сценирование образовательной деятельности» (инновационная авторская технология коллектива ДОУ) Включает в себя технологии: игровую технологию, технологию проблемного обучения, технологию сотрудничества, технологию развивающего обучения. | Непосредственно-образовательная деятельность |

| Игровая технология | Игры, непосредственно-образовательная деятельность |

| Технология проблемного обучения

| Создание проблемных ситуаций в результате чего ребенок получает знания |

| Здоровьесберегающаие технология

| Сказкотерапия, занятия по ОБЖ (серия «Здоровье»), релаксация, пальчиковые игры, подвижные игры, физминутки, закаливание, точечный массаж |

| Технология исследовательской деятельности

| эвристические беседы, постановка и решение вопросов проблемного характера, наблюдения, моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе), опыты, фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, использование художественного слова, дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации, трудовые поручения, действия и др. |

| Технология проектной деятельности

| Проекты, использование метода проектов – недельное тематическое планирование |

| Технология «Информационно-коммуникационных технологий» | Использование ТСО и мультимедийных презентаций в образовательной деятельности |

| Технология «индивидуальный подход» | Мониторинг, индивидуальная работа |

«Информационно-коммуникационные технологии

в педагогической деятельности воспитателя детского сада»

Социально-экономическое развитие современного общества неразрывно связано с научно-техническим прогрессом. Мы живём в 21 веке, веке информатизации. Современные информационные технологии все больше и больше внедряются в нашу жизнь, становятся необходимой частью нашей культуры. Соответственно система образования предъявляет новые требования к воспитанию и обучению подрастающего поколения.

В нашем учреждении МАОУ «СОШ № 32 г. Улан-Удэ» («Ступень дошкольного образования») имеется хорошая материальная база по применению информационно - коммуникационных технологий (далее ИКТ).

Я работаю в группе № 5 «Фиксики». В группе имеется стационарный компьютер с выходом в Интернет, мультимедийный проектор.

Это позволяет мне:

предъявлять информацию на экране проектора в игровой форме, что вызывает у детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника - игре.

ярко, образно, в доступной дошкольникам форме преподнести новый материал, что соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольного возраста;

привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией;

поощрять детей при решении проблемной задачи, используя возможности презентации, игрового комплекса, что является стимулом для развития их познавательной активности;

Система мультимедийных презентаций - одна из составляющих использования ИКТ на НОД. Мультимедийная форма выражения учебной информации наиболее актуальна на сегодняшний день в связи с компьютеризацией процесса образования. Наиболее доступным средством для создания собственных компьютерных обучающих продуктов является программа Power Point – мастер создания презентаций.

Достоинства использования ИКТ можно свести к двум группам: техническим и дидактическим. Техническими достоинствами являются быстрота, маневренность, оперативность, возможность просмотра и прослушивания фрагментов и другие мультимедийные функции. Дидактические достоинства интерактивных занятий - создание эффекта присутствия, у воспитанников появляется ощущение подлинности,

Я создаю цикл интересных презентаций по разным образовательным областям Дети с нетерпению ждут , когда я включу «Волшебный экран». Это позволяет мне приобщить детей к миру нового и интересного, не выходя за рамки групповой комнаты.

Часть презентаций подобрана из готовых, однако каждая из них отсмотрена и адаптирована для детей дошкольного возраста, для определенной группы.

Также составлены презентации с использованием элементов игры. Например: «Изучаем звуки и буквы», «Цвета»», «Путешествия по сказкам», «Какая фигура следующая», «Путешествие по стране Математике».

Из предложенных иллюстраций, которые появляются на экране дети должны выбрать ту иллюстрацию, которая соответствует правильному ответу. Такие дидактические задания с использованием элементов анимации дают возможность закрепить содержание тематической презентации, развивают логическое мышление, речь, воспитывают такие важные для дошкольника качества, как умение выслушать ответы товарищей, формируют готовность к обучению в школе.

Возможность и желание использовать ИКТ в своей работе помогает мне овладевать новыми формами работы с детьми.

Кроме презентаций, использовала в работе следующие виды ИКТ:

Сказки (с отсканированными иллюстрациями к сказке)

Видео сказки

Обучающие мультфильмы

Развивающие видео с интерактивными заданиями

Детские песенки

Развивающие песенки («Умные песенки»)

Пальчиковые игры (видео, с музыкой)

Физминутки (видео)

Музыкальные игры.

В своей работе я систематически использую ИКТ, которые в наиболее доступной и привлекательной, игровой форме помогают мне достигнуть нового качества образования детей, информированности родителей, моего профессионального мастерства.

Одно из направлений моей работы по использованию ИКТ – это оформление основной документации в электронном виде. На собственном опыте я убедилась, что ведение основной документации в электронном формате значительно сокращает время по её заполнению, даёт возможность оперативно вносить изменения, дополнения, облегчает хранение и доступ к информации. Это такие документы, как: списки детей, сведения о родителях, образовательные программы, перспективные и календарные планы по всем направлениям работы в группе, картотеки, каталоги.

Компьютер позволяет не писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить необходимые изменения.

Кроме того, использование ИКТ позволяет подобрать и оформить иллюстративный материал к НОД, родительских уголков, группы, информационного материала для оформления стендов, папок-передвижек, (сканирование, Интернет; принтер, презентация).

В то же время это и обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов

Использую компьютер для создания различных баз данных, создания электронной почты, написания статей на сайта ОУ, на сайты в сети Интернет.

Сеть Интернет предоставляет возможность повысить своё педагогическое мастерство через участие в вебсеминарах, , конкурсах.

Занимаюсь самообразованием, овладеваю компьютерными программами.

Неотъемлемой частью работы педагога является работа с родителями. Использование ИКТ, на мой взгляд, значительно сократило время подготовки и проведения родительских собраний, помогло расположить родителей к непринуждённому общению. Родителям предоставляется возможность воочию наблюдать развитие детей в ДОУ. Эта форма работы стала достойной альтернативой устным докладам, письменным отчётам на собраниях.

При работе с родителями, использую презентации на родительских собраниях (в знакомстве с новой темой - дана подборка рекомендаций по работе с детьми дома, предложен дидактический материал по теме), а также, информацию о том, как проживали данную тему дети в группе, чего достигли и что получилось (сопровождая показ видео и фото материалами).

Также у меня имеется банк электронных дидактических и методических материалов, который включает в себя методические разработки, конспекты занятий, досугов и развлечений с детьми, коллекции проектов, презентаций, иллюстрационный материал, консультации для родителей.

Таким образом ИКТ позволяют мне оптимально сочетать методы, формы и приёмы работы с детьми; и осуществлять работу с родителями.

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что применение ИКТ:

Способствует повышению моего профессионального уровня, как педагога, активизирует меня на поиск новых нетрадиционных форм и методов обучения, даёт стимул к проявлению моих творческих способностей.

Повышает интерес детей к обучению и усвоению программного материала, активизирует познавательную деятельность детей.

Поднимает уровень педагогической компетентности родителей, информированности их о жизни группы и результатах каждого конкретного ребёнка, повышает интерес к событиям в детском саду.

Таким образом, использование компьютерных технологий в дошкольном учреждении необходимо для создания познавательной среды, актуализации учебной и воспитательной деятельности, повышения интереса детей к приобретению новых знаний.

Использование информационно-коммуникационных технологий в дошкольном учреждении являются обогащающим и преобразующим фактором развивающей предметной среды, повышают качество дошкольного образования.