СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методы и приемы формирования коммуникативных и личностных универсальных учебных действий на уроках ИЗО

В данной разработке представлены методы и приемы работы над формированием КУУД и ЛУУД

Просмотр содержимого документа

«Методы и приемы формирования коммуникативных и личностных универсальных учебных действий на уроках ИЗО»

НА УРОБАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Метод постановки эмоционально-отношенческих задач при аналнзе произведения искусства

Данный метод связан с обсуждением на уроке нравственной проблемы, отраженной в содержании произведения искусства. Коллективным обсуждением нравственной проблемы руководит преподаватель, выстраивая его как анализ определенной «жизненной» ситуации, в которой могли бы оказаться школьники. Соответственно проблема, воплощенная в художественных образах, должна быть понятной, соотносимой с жизненным опытом обучающихся и актуальной для них. В процессе обсуждения нравственной проблемы учитель формулирует эмоционально-отношенческие задачи, направляет обучающихся на выявление причин возникшей ситуации, помогает им моделировать различные варианты ее решения, поощряет к изложению собственной позиции, защите собственной точ- ки зрения и критическому оцениванию других высказываемых точек зрения.

Внимание к различным аспектам обсуждаемой нравственной проблемы усиливается с помощью привлечения комплекса искусств. Например, литера- турное произведение может быть проиллюстрировано произведениями изобра- зительного искусства или восприятие картины может сопровождаться звучани- ем музыкальных и поэтических образов, близких по эмоционально- ценностному содержанию обсуждаемой нравственной проблеме. Обращение к комплексу искусств усиливает эмоциональную составляющую в процесс об- суждения жизненной ситуации, включает механизмы эмпатии, сопереживания. Произведения искусства становятся своеобразными «собеседниками» в коллек- тивном обсуждении нравственной проблемы, определяя ориентиры в ее реше- нии. Активному привлечению личностного эмоционального опыта обучающих- ся способствуют форма урока-образа, в котором через эмоциональную драма- тургию создается ситуация эмоционально-катарсического переживания художе- ственных образов — носителей смысложизненных идей и ценностей.

Метод постановки эмоционально-отношенческих задач при анализе про- изведения искусства открывает обучающимся возможность не только расши- рять диапазон понятий и смыслов, связанных с нравственной проблематикой, устанавливать причинно-следственные связи между поступками и их послед- ствиями, но через художественное переживание формирует эталоны нрав- ственного поведения, стимулирует желание соответствовать им и становиться лучше, проявлять свою позицию в творческом самовыражении.

Алгоритм формирования заданий такого типа на материале урока искусства:

первые вопросы связаны с пробуждением у обучающихся интереса к изучаемому на уроке феномену культуры (по типу «угадай название произве- дения», «определи автора» и пр.);

вопросы второго типа направлены на создание для обучающихся про- блемной ситуации, побуждающей к высказыванию своего отношения к данно- му явлению, к его этической и эстетической оценке;

вопросы третьего типа связывают рассматриваемое художественное яв- ление с современной культурой и включают обучающегося в диалог культур, в личностное осмысление нравственно-эстетических ценностей.

Приведем ряд примеров обращения к методу постановки эмоционально- отношенческих задач на уроках искусства.

Задание 1. Реализация метода постановки эмоционально-отношенческих за- дач на материале темы «Человек —мера всех вещей в культуре Древней Греции»

| О |

| А |

| О |

|

|

|

|

|

|

| Е |

|

|

|

| И | О | Т | А | О |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| А | А |

|

|

|

|

|

|

| О |

| А |

|

|

|

|

|

| А | Л | Е |

|

|

1. |

| 2. |

|

|

| 4. |

|

5. |

| 6 |

| 7. |

В сплетении букв филворда найдите имена 7 известных философов Древней Греции. Слова могут «ломаться», но только под прямым углом (например, выделенное цветом слово «Платон»). Впишите имена в таблицу.

Кому из упомянутых в филворде древнегреческих философов при- надлежит высказывание: «Человек есть мера всех вещей»?

|

|

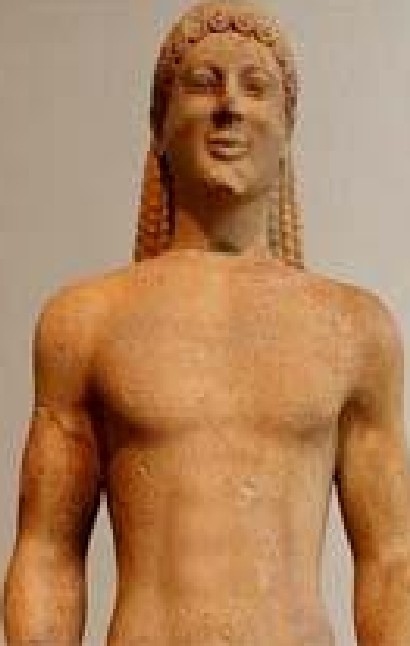

Рассмотрите скульптурные изображения юноши и девушки:

Рассмотрите скульптурные изображения юноши и девушки:

№ 2

№ 1

Обведите кружком правильные варианты ответов на вопросы, связанные с данными скульптурными изображениями

| 1 | Как назывались данные скульптуры? | А) кариатида Б) кора В) колосс г) кУР |

| 2 | Как в искусствоведении принято обозна- чать улыбку, всегда присутствующую у этих скульптур? | А) классическая Б) символическая В) архаическая Г) ведическая |

| 3 | Как древние греки называли состояние души, которое выражает улыбка на этих скульптурах | А) катарсис Б) калокагатия В) мимесис Г) стоицизм |

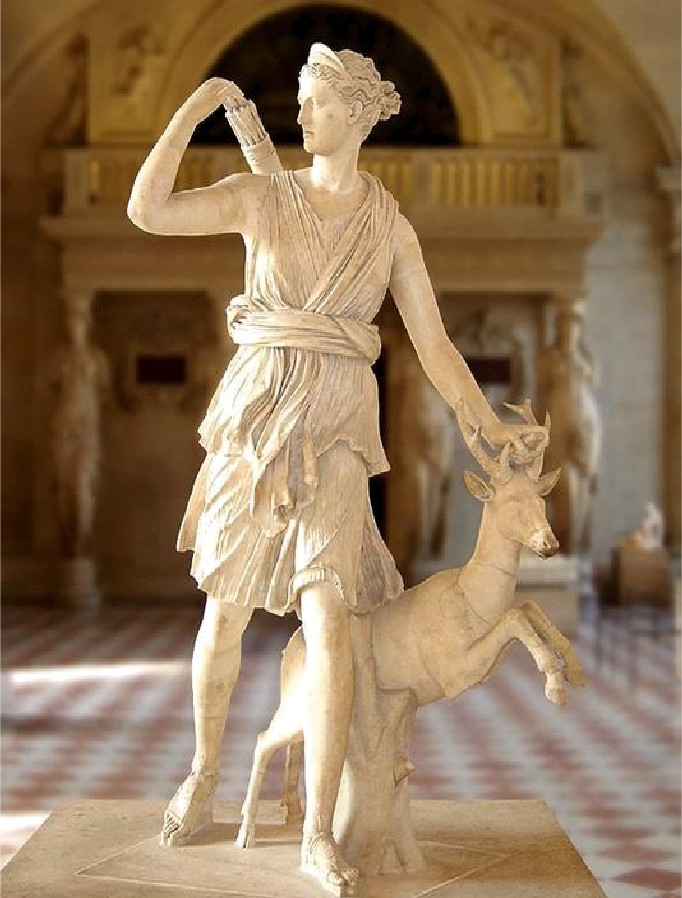

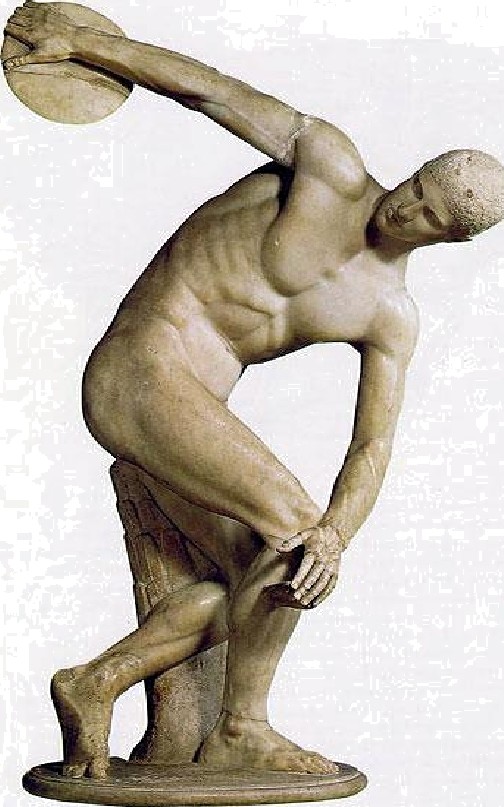

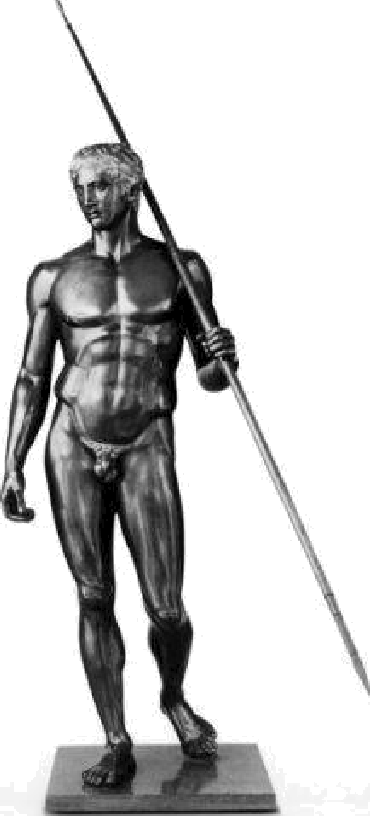

Рассмотрите скульптурные изображения:

№ 1 № 2

№ 3 № 4

Впишите в таблицу недостающие сведения о название каждой скульпту- ры и имени ее автора.

| № изобра- жения | Название скульптуры | имя автора | |

| № | 1 | Афина-парфенос |

|

| № | 2 |

| Мрамор. Римская копия I—II вв. н. э. раннеэллинистического бронзового оригинала, приписываемого Леохару |

| № | 3 | Дискобол |

|

| № | 4 |

| Поликлет |

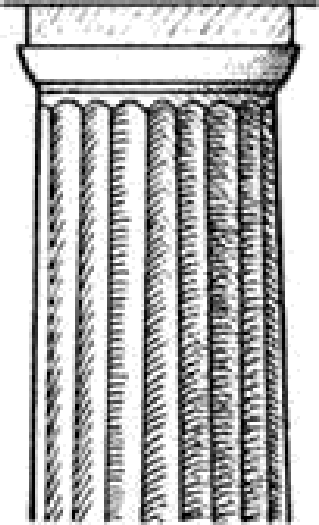

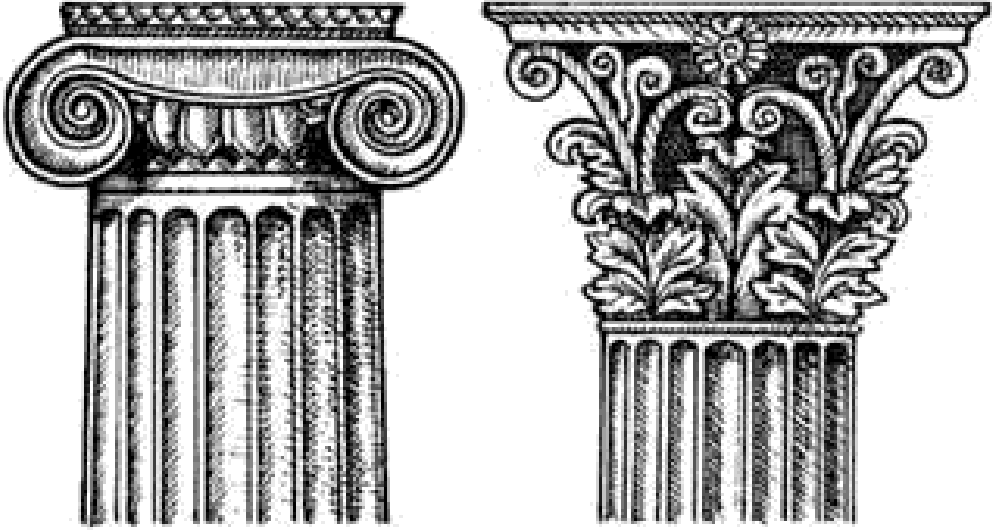

Напишите названия древнегреческих ордеров:

| А) |

|

|

| в) |

А). Б). В).

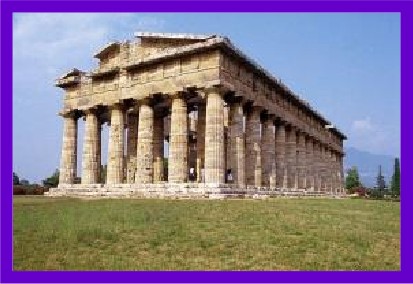

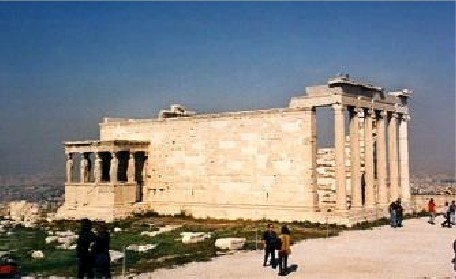

Рассмотрите иллюстрации. Отметьте кружком букву, соответствую- щую иллюстрации с изображением Эрехтейона.

а) б) ![]()

![]()

Как высказывание «Человек есть мера всех вещей» было связано с выбором архитектурных пропорций в древнегреческой культуре?

|

|

Какой смысл вкладывается в высказывание «Человек есть мера всех вещей» в наши дни? Отражается ли этот тезис в современном искусстве?

|

|

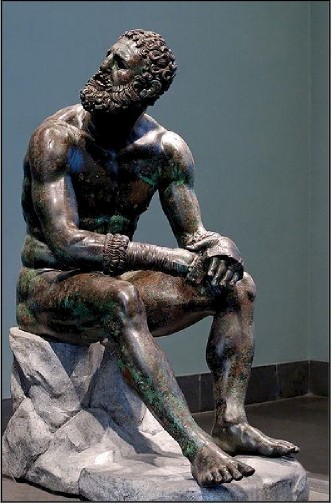

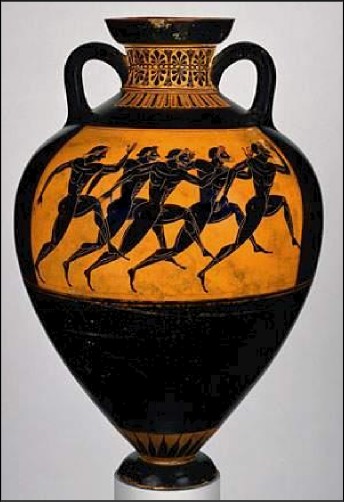

Рассмотрите представленные на иллюстрациях произведения масте- ров Древней Греции и ответьте на вопрос: Кто из известных философов Древ- ней Греции принимал участие в Олимпийских играх и мог бы быть запечатлен в скульптурных изображениях?

Рассмотрите представленные на иллюстрациях произведения масте- ров Древней Греции и ответьте на вопрос: Кто из известных философов Древ- ней Греции принимал участие в Олимпийских играх и мог бы быть запечатлен в скульптурных изображениях?

2

4

4

| Иллюстрация №2 |

|

| Иллюстрация №3 |

|

Актуален ли античный лозунг «В здоровом теле — здоровый дух» для современных ученых, политиков, писателей, художников, артистов? При- ведите примеры известных вам публичных людей, которым здоровый образ жизни помогает сохранить хорошую профессиональную форму.

|

|

Вспомните публичных людей, не желающих отказаться от курения. По- могает ли курение поддерживать им профессиональную форму?

|

|

Определите свою позицию в отношении к распространенным в нашем обществе мифам о пользе курения и обоснуйте ее (найдите аргументы

«за» или «против»)

|

Мифы о пользе курения |

Аргументы «за» |

Аргументы «против» |

| «курение успокаивает, снимает напряжение и стресс» |

|

|

| «курение помогает сосредото- читься, содействует умственной и творческой активности челове- ка» |

|

|

| «курение помогает поддерживать приятельские отношения, разви- вает чувство коллективизма» |

|

|

|

«курение поднимает настроение, является атрибутом праздника» |

|

|

Задание 2. Разработать задания для школьников с использованием мето- да постановки эмоционально-отношенческих задач на следующие темы.

«Моя маленькая добрая планета» (на материале произведения А. Сент- Экзюпери «Маленький принц» с показом иллюстраций О.А. Сысковой- Гаспарян, Н.Г. Гольц, В. Э. Ерко, Т.В. Казмирук, корейских иллюстраторов К. М. Джи, Я. О. Hepo, самого А. Сент-Экзюпери);

«Друзья моего детства» (на материале рассказа В. Ю. Драгунского «Друг детства» и иллюстраций картин: Н.И. Барченков «Маленькая хозяйка», Т.П. Дерий «Маша, кушай кашу!», Е.В. Шумакова «Игрушки в коробке», Г. Ф. Клемент «Детские занятия»);

«Мы в ответе за тех, кого приручили» (на материале притчи К. Д. Ушинского «Слепая лошадь», а также фотографий и репродукций картин, где дети и животные изображены друзьями (П. О. Ренуар «Жюли Мане с кош- кой», Ф. П. Решетников «Опять двойка», Ю. Н. Кротов «За чтением», «Первый портрет», Ч.Б. Барбер «Укромное место», «Молитва перед завтраком», цикл фотографий Е. И. Шумиловой «Животные и дети» и т.п.)

«Случай из моей жизни» (на материале репродукций картин с изображе- нием сюжетов из жизни детей: К.Е. Маковский «В мастерской художника», Ф.П. Решетников «Достали языка», А.Л. Ржевская «Веселая минутка», И.М. Прянишников «Дети на рыбалке», А.Н. Аверин «Зима во дворе», И.Л. Горохов «Дети за книгой», Н.П. Богданов-Бельский «Новая сказка», А.Н. Аверин «Подруги», А.И. Зайцев «Секрет», М. Шагал «Прогулка», Н. В. Сорока «Вид на плотину» и пр.)

Метод основан на выявлении субъекта художественного произведения автора, персонажа, лирического героя, т.е. на своеобразном «очеловечивании» художественных образов. В произведении изобразительного искусства субъек- тами чаще всего выступают персонажи картины. В музыкальном произведении субъектность лирического героя выявляется через эмоционально-смысловые интонации, которые раскрывают его черты характера, темперамент, даже пол и возраст. По мнению В.В. Медушевского, специфика звукового материала му- зыкального искусства заключается в синкретическом сплаве биологического, психологического и социокультурного опыта человека, существующего в нем в

«свернутом виде». Именно благодаря такому синкретизму музыкальная инто- нация и воспринимается как живая, «принадлежащая конкретному человеку из плоти и крови». «Музыкальная интонация воспринимается как живая потому, что в ней отражен живой человек. Музыкальная интонация телесна уже по сво- ей форме: она промысливается дыханием, связками, мимикой, жестами це- лостным движением тела... Музыкальная интонация — свернутое высказывание всего тела» [7, с. 168-170]. Такой субъектный подход к восприятию произведе- ния искусства побуждает детей к размышлениям о гepoe произведения — его поступках, состояниях, отношениях с окружающими. Дети разъясняют чувства и поступки героя в опоре на собственный опыт, как бы «примеривая» на себя образ героя произведения, вспоминая собственные жизненные ситуации. Опора

на данный метод развивает у детей умения познания и самопознания через ис- кусство, способность к нравственно-этическому оцениванию и суждению, эмо- ционально-ценностному восприятию художественных образов.

Метод субъектного взаимодействия с художественными образами жела- тельно вводить на занятиях с детьми постепенно, начиная с наиболее наглядно- го проявления субъектности в портретном жанре изобразительном искусстве.

Студентам предлагаются следующие задания для освоения метода субъ- ектного взаимодействия с художественными образами.

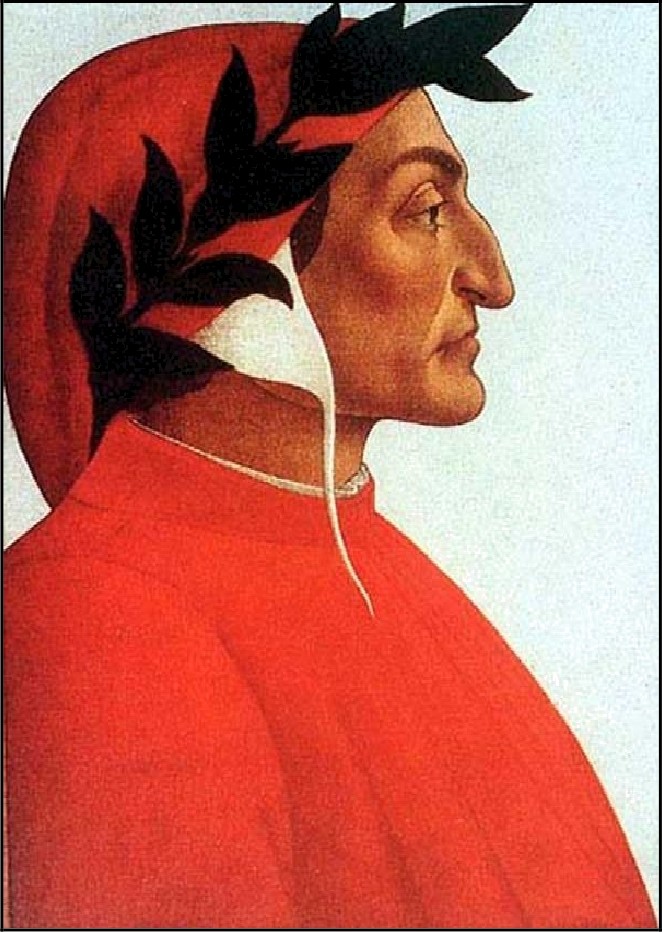

Задание 3. Реализация метода субъектного взаимодействия с художе- ственньіми образами на материале темы «Образ художника в иcmopии порт- ретного жанра».

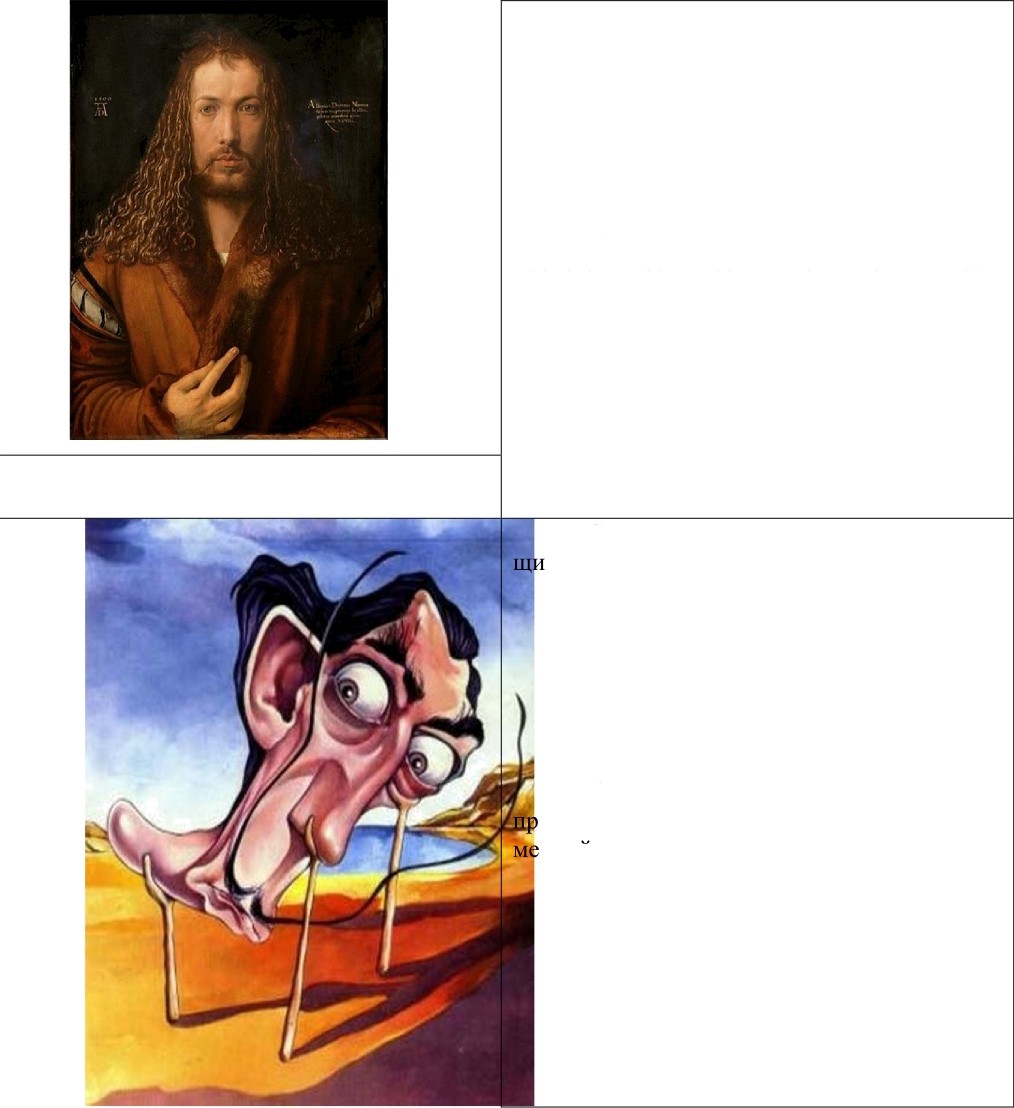

Средства выразительности, передаю-

щие образ поэта:

Как, судя по данному портрету, пред- ставляли себе миссию художника-поэта в культуре эпохи Возрождения:

3.1. Рассмотрите иллюстрации произведений и заполните таблицу с их описанием

Портрет Данте Алигьери на фреске

баптистерия в соборе Флоренции

Средства выразительности, передаю- щие образ художника:

Средства выразительности, передаю- щие образ художника:

Как, судя по данному автопортрету, представлялась миссия художника культуре эпохи Возрождения:

А. Дюрер. Автопортрет

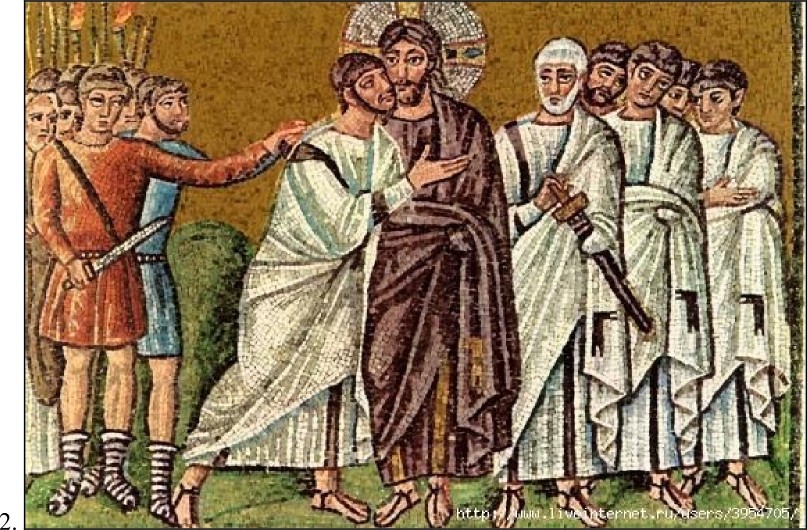

Средства выразительности, передаю- е образ художника:

Как, судя по данному автопортрету, едставляется миссия художника в совре-

ННОИ:

Сальвадор Дали. Автопортрет

Задание 4. Разработать задания для школьников с использованием метода субъектного взаимодействия с художественными образами на следующие темы:

«Хочу познакомиться» (на материале репродукций картин портретного жанра: Д. Веласкес «Портрет инфанты Маргариты в белом платье», О. А. Кипренский «Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке (Мариучча)», Неизвестый художник 19 века «Портрет девочки в павлопосадском платке», К.Л. Христинек «Портрет Алексея Григорьевича Бобринского ребенком»,

В. А. Тропинин «Портрет Арсения Васильевича Тропинина, сына художника», Т. Гейнсборо «Портрет мальчика в голубом»);

«Угадай хозяина картины» (на материале репродукций картин, где порт- реты героев изображены в интерьерах: В.А. Серов «Портрет княгини Ольги Орловой», П.А. Федотов «Портрет Н. Жданович за фортепиано»,

И. Серебрякова «Автопортрет перед зеркалом», Б.М. Кустодиев «Портрет Ф. И. Шаляпина», М. А. Врубель «Портрет К. Д. Арцыбушева», В. А. Серов

«Портрет И. А. Морозова»);

Творческое задание «Мой nopmpem в интерьере» (на материале репро- дукции картин с изображением разных интерьеров: С. Ю. Жуковский «Интерь- ер Лазенковского дворца. Варшава», К. Шмидт-Ротлуф «Вечер в комнате». Я. Вермеер «Мастерская художника», Г. Ходжкин «Комната с креслом», А. Матисс «Красная комната», «Мастерская художника (Розовая мастерская)», Г. Л. Чайников «Яблочный Спас»).

Суть данного метода — в сопоставлении и установлении связей между об- разами-смыслами в различных видах искусства, что актуализирует имеющийся нравственно-эстетический опыт обучающихся, способствует его обогащению, осознанию жизненных смыслов и ценностей. Подбор ассоциативных сопостав- лений в сфере художественной практики и собственного жизненного опыта ве- дет к становлению у обучающихся ценностно-смысловых ориентиров, форми- руют способность к осознанному нравственному выбору в личностном, жиз- ненном самоопределении.

«Переводу» образов-ценностей, воплощающих нравственные идеалы, в сферу формирующегося сознания школьников способствует их активная худо- жественно-эстетическая деятельность на уроках искусства. Творческие задания, погружающие обучающихся в диалог собственного «я» с художественными об- разами-смыслами в разных видах искусства, открывают возможность своеоб- разного самовыражения и творчества при сопоставлении своей личной истории и жизненного опыта с опытом, воплощенным в художественных образах.

Продуктивно использовать данный метод на материале жанра пейзажа. В названиях картин-пейзажей, как правило, отсутствует конкретный сюжет (т.е.

«подсказка» о эмоционально-образном содержании произведения). Эмоцио- нальное вживание в обратный строй картины, воплощающей пейзаж, возможно на основе визуального опыта и интуиции. Конкретизации интуитивного чув- ствования художественной эмоции, воплощенной в пейзаже, могут помочь му- зыкальные ассоциации (соответственно при слушании музыки рассматривание иллюстрации художественного произведения помогает визуализировать эмоци- ональный тон музыкальной пьесы).

При подготовке заданий по сопоставлению живописных и музыкальных образов педагог может ориентироваться на следующие рекомендации.

Предпочтителен выбор инструментальных музыкальных произведений, близких избранной для восприятия картины по программному содержанию, но не связанных с текстом (т.е. с точно определенным сюжетом). В частности,

жанру пейзажа соответствуют музыкальные произведения в циклах «Времена года» (сюита А. Вивальди, цикл фортепианных пьес П. И. Чайковского). Одна- ко тематика музыкальных произведений, ассоциирующихся с живописным пей- зажем, может и выходит за рамки данной программы.

При подборе музыкальных и живописных аналогий надо учитывать, что в произведении изобразительного искусства настроение запечатлено как «остано- вившееся мгновение», а в музыкальном произведении настроение или чувство развертывается во времени: раскрывается в тонких нюансах и ярких акцентах, кульминациях и спадах, т.е. предстает в развитии. Во многих музыкальных ком- позициях развитие основного образа может сопровождаться сопоставлением с контрастными образами-состояниями и приводить к значительным изменениям или даже деформациям его начального чувственного облика. Поэтому для твор- ческих заданий, направленных на развитие умения определять основной эмоци- ональный тон картины в сопоставлении с музыкой, целесообразно подбирать та- кие музыкальные произведения, основу драматургии которых составляет погру- жение в какое-либо одно эмоциональное состояние. Такого рода примеры можно найти в медленных частях классических симфоний и инструментальных сюит, в оперных и балетных сценах (инструментальных «зарисовках» природы), в жан- pax прелюдии, фуги, этюда, в современных эстрадных композициях.

Задание S. Разработать задания для школьников с использованием мето- да художественных ассоциаций на материале жанра пейзажа {«Времена года в музыке и живописи»).

Схема творческих заданий по методу подбора художественных ассоциа- ций выстраивается в следующей логике: школьникам предлагается рассмотреть несколько пейзажей с изображением природы в разные времена года и с раз- ным эмоциональным строем. Процесс восприятия сопровождается звучанием музыкального произведения. Задание: выбрать из предложенных репродукций одну (или несколько), наиболее близкую (близких) по эмоциональному тону звучащей музыке. Далее школьникам нужно объяснить свой выбор — рассказать о чувствах, мыслях, которые вызвали картина и музыка. Степень сложности в выборе произведений зависит от возрастных возможностей обучающихся (при обращении к данной теме в разных классах).

Задание 6. Nобобрать видеоряд из произведений живописи к музыкаль- ному произведению в соответствии с более разнообразной по содержанию эмоциональной драматургиеи.

Пример подобного творческого задания: подбор морских пейзажей И.К. Айвазовского к фрагменту из симфонической сюиты Н.А. Римского- Корсакова «Шахерезада» («Путешествие Синдбада-морехода»). Эмоциональная драматургия данного фрагмента из сюиты Н. А. Римского-Корсакова представ- ляет широкий и разнообразный спектр быстро сменяющихся, порой контраст- ных эмоций-состояний. В коллективной работе по подбору видеоряда к музыке школьникам необходимо отметить смену оттенков эмоциональных состояний, яркие и менее значительные кульминации, эмоциональные спады и подъемы развертывающейся музыкальной композиции Н. А. Римского-Корсакова сме- ной соответствующих по цветовой динамике картин И. К. Айвазовского.

Метод единства восприятия н созидания в каждом действииМетод основан на творческой интерпретации содержания произведения в полихудожественной деятельности детей и нацелен на актуализацию у детей личного (визуального, эмоционального, сенсорного, бытового, социального) опыта при восприятии произведения искусства. Формами полихудожественной деятельности, объединяющей изобразительное и музыкальное искусство, вы- ступают пластические импровизация под музыку и рисование музыки. Эти фор- мы полихудожественной деятельности взаимно дополняют друг друга. Движе- ние под музыку, как правило, предваряет рисование: ребенку необходимо те- лесно пережить эмоциональное содержание музыкального произведения, чтобы затем выразить образы своей фантазии в красках и линиях.

Творческое самовыражение ребенка в полихудожественной деятельности ведет к более полному, глубокому постижению образов искусства, пониманию тесной взаимосвязи в выразительных средствах его разных видов.

Рассмотрим возможности полихудожественной деятельности детей в освоении взаимосвязи языка изобразительного искусства и музыки:

освоение «общих» терминов в музыке и изобразительном искусстве че- рез их ассоциативное использование в разных видах искусства;

понимание единой природы звука и цвета как чувственно-конкретного переживания реальности, непосредственного контакта со сферой эмоций, инту- иции аналогии в понятиях: спектр — обертоновый строй; свет — высота; цвет — тембр; пятно- кластер. Творческие «игры» школьников со звуком и цветом как выражение, познание и построение себя);

освоение ритмической организации музыкальной и живописной ткани (ощущение «метра-пульса», «ритмической сетки», разнообразных форм суще- ствования симметрии и ассиметрии в изобразительном и музыкальном искус- ствах);

переживание эмоциональной выразительности линий — интонаций чувств (двигательные, пространственные, телесные выражения эмоциональных состояний в материале изобразительного и музыкального искусства);

передача пространственных ощущений в языке музыки и изобразитель- ного искусства (ощущение «верха» и «низа», приближения и удаления в музы- кальном произведении с помощью регистра, динамики, фактуры, высотных пе- ремещений мелодии — в музыке, передача пространственных ощущений с по- мощью цвета, штриха, цветового пятна, композиционных приемов — в языке изобразительного искусства);

освоение полихудожественных идей в практике современного искусства (примеры «обмена» специфическими средствами выражения в современных музыкальных и живописных произведениях: условные партитуры-картины, аб- страктная живопись, сонорные эффекты в музыке);

освоение законов композиции как выразительно-смыслового единства произведения музыкального и изобразительного искусства (эмоциональная драматургия в основе художественной структуры, содержательное наполнение формы).

Рассмотрим способы организации полихудожественного творчества детей.

Один из самых простых способов организации импровизационного дви- жения под музыку является повтор детьми движений за педагогом. В зависимо- сти от того, на что хочет нацелить внимание детей педагог — на живописность музыкальных красок-тембров или на выразительность линий-интонаций, он может продумать дополнительные средства выразительности своей пластиче- ской импровизации. Например, педагог может раздать детям яркие цветные га- зовые платочки, ленточки или другие атрибуты, которые помогут «включить» цвет в движение. Чтобы заострить внимание детей на характере интонационных линий, педагог может выразить их в жестах, выстроить эти линии в простран- стве в процессе импровизации движений (водить детей за собой «змейкой», за- кручивать движение по спирали, «улиткой», вводить разнообразные рисунки хоровода и т.д.)

После того, как дети освоились с формой имитации движений за педаго- гом, можно организовывать с ними собственно пластические импровизации. Однако в любой игре по пластическому, двигательному фантазированию на первых порах целесообразно использовать следующий алгоритм:

на первом этапе игры педагог предлагает и демонстрирует различные варианты пластического воплощения музыкально-игрового образа;

второй этап связан с повторением и освоением детьми предложенных движений;

третий этап импровизация движений детьми, которые становятся ве- дущими по очереди.

Педагогу необходимо помнить, что условием творчества детей в любых его проявлениях является свобода выбора и отсутствие авторитарного давления со стороны взрослого. Поэтому необходимо ввести в игру дополнительные правила.

Ведущим сможет быть каждый, когда до него дойдет очередь.

«Очередь» легко организовать, придав ей форму круга: дети стоят в кругу и передают роль ведущего по кругу (против или по часовой стрелке, как дого- ворятся). Когда дети освоят форму общего круга, можно переходить к несколь- ким маленьким кружкам, квадратикам, треугольникам, к движению змейкой, к игре в парах и т.д.

Любые действия, предложенные ведущим, принимаются без обсужде-

НИЯ И В ТОЧНОСТИ ПОВТО]ЭЯЮТСЯ BG ИМИ.

Даже если ребенок растерялся и просто стоит или топчется на месте, игра не должна останавливаться. Педагог, принимающий участие в игре наравне со всеми, в этом случае должен взять на себя роль «дирижера» и помочь ребенку достойно выйти из создавшейся ситуации. Например, педагог в своем варианте повтора движений может шутливо обыграть топтание незадачливого ведущего на месте и жестом, мимикой дать понять всем, что такой вариант тоже возможен.

Каждый может оставаться ведущим столько времени, сколько захочет. Свою роль ведущего ребенок может передать следующему, когда захочет или когда иссякнет его фантазия.

Это правило легко выполнимо на начальных стадиях включения детей в подобные игры, когда дети еще не привыкли быть в роли ведущего, стесняются и стараются быстрее передать эту роль следующему. В дальнейшем некоторые

дети настолько осваиваются с ролью ведущего, что с нежеланием отдают ее другому. В таких случаях педагог может изменить правило: ведущие меняются на каждую музыкальную фразу, куплет или часть музыкального произведения.

Для пластических импровизаций под музыку необходимы импульсы- мотивации — интригующие, захватывающие воображение ребенка сюжеты. Та- кими сюжетами могут стать репродукции картин, которые «оживают» в музы- кально-ритмических импровизациях детей.

Задание 7. Подобрать произведения музыкального и изобразительного искусства, соответствующие описанным игровых музыкально-ритмическим импровизациям.

«Бабочки и жуки»

Исходное положение (в дальнейшем И.П.): дети делятся на две коман- ды — на «бабочек» и «жуков». Для игры подбирается музыкальное сопровожде- ние с частой сменой контрастных (но повторяющихся в своем чередовании) об- разов: легких, воздушных «бабочек» и тяжелых, неповоротливых «жуков». При этом продолжительность пребывания в каждом из образных состояний каждый раз меняется (удлиняется или укорачивается).

Задание: внимательно слушать музыку и двигаться только тогда, когда звучание будет соответствовать выбранному образу. При этом нужно импрови- зировать движения в характере «бабочки» или «жука».

Эталон выполнения игрового задания. гибкая реакция на смену ситуации, способность вовремя перейти от активных движений к неподвижности и вы- держивать статичную позу столько, сколько потребуется по ходу игры; свобод- ное и разнообразное определение себя в игровом пространстве; выразительные движения, соответствующие выбранной роли; инициатива и двигательное твор- чество в создании индивидуальной игровой линии или микросюжета с помо- щью взаимодействия с другими участниками в ходе игры.

«Волшебный сад»

Исходное положение (в дальнейшем И.П.): дети сидят на корточках по кругу, закрыв голову руками и изображая цветы в закрытых бутонах.

С первых звуков музыки ведущий (педагог или кто-либо из детей по соб- ственному желанию) «оживляет» цветы «волшебной палочкой». Цветы «рас- пускаются», качаются, кружатся на месте, танцуют друг с другом и «волшебни- ком»-ведущим в соответствии со звучащей музыкой.

В завершении пьесы «цветы» должны снова закрыться в бутоны.

«Водоросли»

И.П.: дети стоят по кругу и представляют себя в гостях у Морского царя. Под спокойную, плавную музыку дети делают движения, изображая ко-

лышущиеся водоросли. Роль «ведущей водоросли» передается вместе с зеле- ным газовым шарфиком каждому по очереди — по кругу. Шарфик можно пере- давать не только по кругу, но и перебрасывать его детям, стоящим в кругу напротив. Задание: плавные, размеренные движения руками и телом, сигнали- зирующие о способности ребенка перейти от состояния возбуждения к расслаб- лению; соблюдение тишины, спокойствия, отсутствие тревожности. Необходи- мость соблюдения тишины и внимательного вслушивания в музыку обыгрыва-

ется с помощью введения в игру фигуры Морского царя. Морской царь (педа- гог или кто-нибудь из детей) забирает к себе (усаживает в центр круга) тех, кто нарушил тишину в его царстве. «Водоросли», которые остались в игре до конца звучания музыки, получают от Морского царя призы (если призов не оказалось, то в качестве подарка «дисциплинированные водоросли» могут полюбоваться на веселый танец, который для них станцуют Морской царь вместе с «проиг- равшими водорослями»).

«Танец деревьев»

Педагог выбирает трех или четырех ведущих (как правило, детей, кото- рым нравится быть в центре внимания, нравится выступать, придумывать ори- гинальные движения). Ведущие стоят в центре круга на некотором расстоянии друг от друга, лицом к общему кругу.

С началом музыкального звучания ведущие импровизируют различные движения руками, изображая касающиеся ветви дерева. Остальные выбирают себе ведущего, повторяют за ним движения и постепенно образуют вокруг ве- дущих самостоятельные группы.

«Перелетные птицы»

И.П.: дети делятся на группы по четыре человека и встают в свою четвер- ку, образуя фигуру ромба. Ведущий четверки стоит спиной к своей группе, а остальные ее участники повернуты лицом к спине ведущего.

С началом звучания ведущий начинает импровизировать движения под музыку, а остальные участники четверки повторяют движения за своим веду- щим. Когда ведущему надоест его роль, он поворачивается вправо или влево и отдает роль ведущего соседу. Четверка перестраивается под нового ведущего, и танец продолжается.

«Танец маленькой речки»

И.П.: дети стоят в произвольном порядке по одному и держат в руках легкие газовые платки.

С началом звучания дети начинают играть каждый со своим платком, придумывая движения, соответствующие характеру музыки и образу струящей- ся воды. Педагог дает возможность детям поэкспериментировать в процессе манипуляций с платком, найти свои варианты движений.

Затем дети встают в пары и под музыку находят совместное с партнером пластическое решение — придумывают свою танцевальную фигуру.

На следующем этапе дети встают парами по кругу (каждый со своим партнером в этой игре). Музыка начинает звучать с самого начала. Каждая пара по очереди выходит в центр круга и становится ведущей, показывая свой, уже найденный, вариант пластического решения музыкального образа. Все осталь- ные копируют в парах движения ведущих.

Музыкальные образы, связанные с живописными образами и пережитые детьми в движении, могут далее стать сюжетами детских рисунков. Включая детей в творческое фантазирование в процессе рисования музыки, педагогу необходимо нацелить их внимание на взаимосвязь образного языка музыки и изобразительного искусства.

В качестве заданий, связанных с творческим самовыражением студентов, могут быть представлены: конкурсы авторских стихов о любви в духе поэтов- романтиков (с подбором соответствующих иллюстраций), конкурсы рисунков

«Впечатления» по мотивам творчества художников и музыкантов импрессио- нистов, задания, связанные с рисованием музыки разных стилей, созданием слайд-фильмов по картинам художников определенной эпохи с самостоятель- ным подбором соответствующих по стилю музыкальных произведений, выпол- нением иллюстраций к музыкальным и литературным произведениям.

НА УРОБАХ ИСКУССТВА

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и со- знательную ориентацию учащихся на позиции других людей в процессе обще- ния с ними, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продук- тивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

На уроках искусства формируются следующие коммуникативные УУД:

п понимание возможности различных позиций других людей, отличных от собственной, ориентация на позицию партнера в общении и взаимодействии;

учет разных мнений, стремление к координации различных позиций в сотрудничестве и диалоговом общении;

выстраивание монологического высказывания, формулирование соб- ственного мнения и позиции;

выстраивание коммуникации на понятных для партнера высказывани- ях, учитывающих, что он знает и видит, а что нет;

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач (регуляции своих действий и действий партнера, при- нятия общих решений и договоренностей в ситуации столкновения интересов).

В формировании коммуникативных УУД продуктивным является вовле- чение школьников в ситуации диалога на уроках искусства (на уровнях «учи- тель — ученик», «ученик — ученик»). Особенный интерес у школьников вызы- вают уроки-диалоги, проводимые совместно двумя или тремя преподавателями, раскрывающими различные грани художественной концепции с позиции раз- ных дисциплин. Такие уроки формируют у учащихся умение слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблемы.

На уроках школьники могут быть вовлечены в диалог искусств на основе сравнения художественных произведений, раскрывающих определенный сюжет в разные эпохи и в разных стилевых концепциях. Приведем ряд примеров.

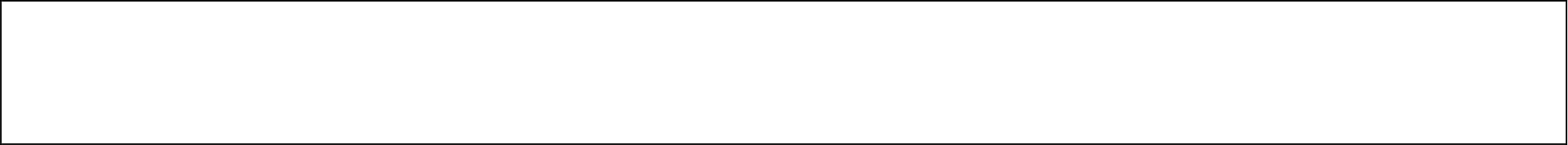

Задание 1. Рассмотрите представленные иллюстрации. Какой биdлей- ский сюжет иллюстрируют представленные произведения? Запишите ответ.

Заполните таблицу, указав следующие сведения о представленных в зада- нии 1.1 произведениях: автор; страна, в которой создано произведение, или эпоха (век); художественная техника; используемые средства выразительности. В строку «высказывание искусствоведа о произведении», поставьте букву, со- относящуюся с наиболее подходящим высказыванием:

А) «Непринужденное распределение света и тени, насыщенность, и вместе с тем благородство красок, античное отношение к пропорциям и красоте лиц...» (З.В. Удальцова).

Б) Произведения этого типа «отличает застывшая симметрия композиции, ак- тивная обводка контуров, яркая цветовая гамма, как бы «раскрашивающая» по- верхность» (В.П. Даркевич).

В) «Это едва ли не лучшее в истории искусства изображение безмолвного по- единка взглядов...» (Н.А. Дмитриева)

|

| Иллюстрация №1 | Иллюстрация №2 |

| 1. Автор |

|

|

| 2. Страна, эпоха |

|

|

| 3. Художественная техника |

|

|

| 4. Высказывание ис- кусствоведа о произ- ведении |

|

|

|

5. Средства вырази- тельности (указать 2 момента, дополняю- щих высказывание искусствоведа) |

|

|

|

6. Место, где нахо- дится произведение |

|

|

Укажите два произведения музыкального и изобразительного видов искус- ства 19-20 веков, в которых воплощены библейские сюжеты с образом Христа. Как Вы думаете, почему современные художники обращаются к этим темам?

|

| Произведение музыкального вида искусства | Произведение изобразительного вида искусства |

| Автор |

|

|

| Название |

|

|

| Причина обращения творцов к библейским сюжетам с образом Христа: |

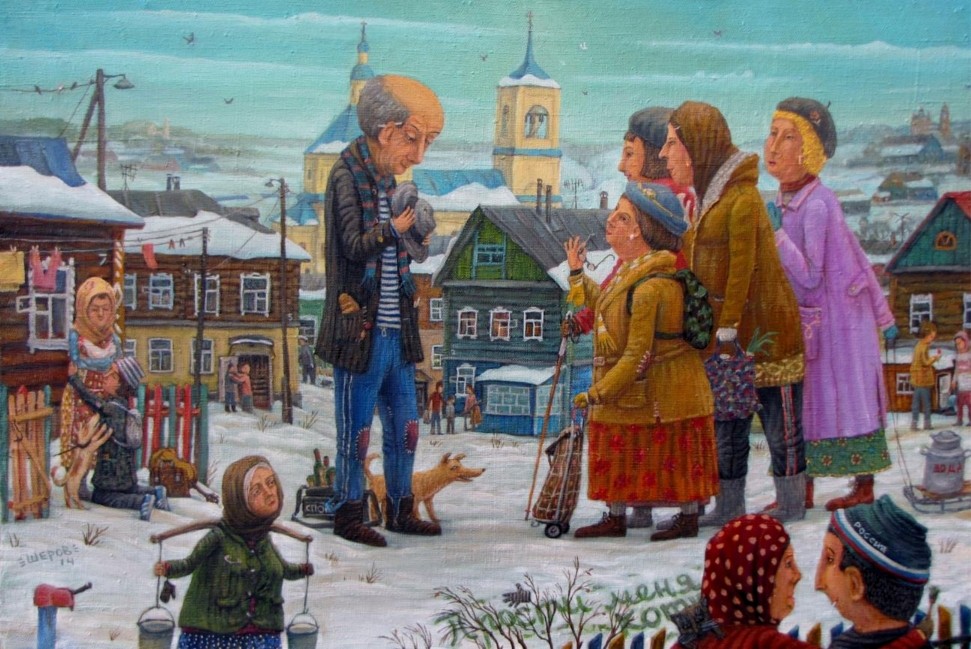

Задание 2. Рассмотрите представленную иллюстрацию картины, названную ее автором по сюжету праздничного дня в народном календаре.

Как называется картина? Запишите ответ.

Укажите 4 детали картины, подсказывающие название праздничного дня.

|

1 |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

4 |

|

Рассмотрите представленную иллюстрацию картины, названную ее авто- ром по сюжету праздничного дня в народном календаре.

Запишите название картины, а также фамилию, имя и отчество художника — ее автора.

| Художник | Название произведения |

|

|

|

Сравните две картины. Напишите:

А) какой праздник народного календаря объединяет запечатленные на них сю- жеты:

Б) До 3-x слов или словосочетаний, определяющих настроение каждой работы:

№ 1

№ 2

№ 2

В) До 3-x художественных средств в каждой работе, которыми автор добивает- ся указанного Вами настроения:

№ 1

№ 1

№ 2

№ 2

Заполните таблицу. Запишите названия четырех произведений, относящих- ся к разным видам искусства (живопись, инструментальная музыка, опера, ба- лет), сюжет которых связан с темой того же праздника народного календаря, которому посвящены анализируемые выше картины. Укажите полные имена авторов названных Вами произведений.

| Вид искусства | Название произведения | Полное имя автора |

|

|

|

|

| музыка |

|

|

| опера |

|

|

| балет |

|

|

Задание 3. Разработайте задание для школьников на тему «Зимние ка- лендарньіе праздники» (на сравнительном анализе репродукций художников прошлого и современности. В. Дж. Тренто «Игра в снежки» (фрагмент фрески), Г. Ким «Первый снег», Е. Г. Балакшин «На масленицу», Д. А. Холин «Масле- ница во Владимире. Народные гуляния», Б.М. Кустодиев «Ярмарка», А. А. Бучкури «Рождественский базар»).

Выявление и сопоставление деталей анализируемых картин вовлекает школьников в своеобразный диалог между художественными образами и смысла- ми, в диалог между собой и формирует умения оценочного высказывания, форму- лирования собственного мнения, учета позиций других участников диалога.

Метод ролевой игры

Метод ролевой игры позволяет отработать навыки поведения, овладеть этикетными моделями речевой коммуникации. Данный метод вызывает осо- бенный интерес у старшеклассников. Как правило, старшеклассники с увлече- нием погружаются в игровые ситуации, позволяющие не только увеличить объ- ем и глубину понимания усваиваемого материала, но и развивающие умение эмоционально сопереживать собеседнику, способность лучше понимать друг друга и самих себя, работать в группе.

Ролевая игра, во-первых, предусматривает принятие участниками на себя определенных ролей, реализация которых требует, как дополнительных знаний,

относящихся к принятой роли, так и подражание ее участников в речевом и не- речевом поведении; во-вторых, предполагает доброжелательное отношение, со- трудничество и партнерство при взаимодействии участников игры.

Задание 4. Пpoчитaитe следующие методические указания к проведению ролевой игры на уроке

Ролевая игра — одно из важнейших средств социализации ребенка, позво- ляющих отработать навыки поведения, овладеть этикетом и осознать его условность. Ролевая игра, во-первых, предусматривает принятие участниками на себя определенных ролей, реализация которых требует, как дополнительных знаний, относящихся к принятой роли, так и подражание ее участников в рече- вом и неречевом поведении; во-вторых, предполагает доброжелательное отно- шение, сотрудничество и партнерство при взаимодействии участников игры.

Ролевая игра «Шесть шляп мышления». В практику развития критическо- го мышления данный психолого-педагогический прием (в оригинале также имеющий название «Шесть шляп мышления») ввел психолог Эдвард де Боно. Оригинальность метода де Боно заключается в том, что позволяет «включать» разные субъективные позиции, разные типы мышления при анализе к.-л. про- блемы, решении к.-л. вопроса. Как характеризовал данный метод сам автор (де Боно) — это метод, обучающий эффективно мыслить.

Суть метода состоит в следующем: учебная группа (класс) делится на шесть малых групп. Каждой группе предоставляется возможность выбрать

«свою» шляпу — «белую», «красную», «желтую», «черную», «синюю», «зеле- ную». Каждая шляпа — это одна из распространенных точек зрения, конкретный тип мышления. В результате группами в целом высказывается шесть разных точек зрения на одну и ту же проблему. Ролевая игра «Шесть шляп мышления» интересна, прежде всего тем, что вместо привычной формальной и «сухой» дискуссионной манеры обмена мнениями, использование данного дидактиче- ского метода позволяет образно и творчески представить разные точки зрения, настроения, позиции.

В дальнейшем Э. де Боно разработал метод «Шесть пар образа действия». В основе данной игры лежит соотношение цвета и формы выбранных предме- тов с образом действия.

Например, каждая пара обуви имеет свой цвет и свое название и отвечает за конкретный стиль поведения или образ действия. Другими словами, обувь и цвет в игре несут смысловую нагрузку. Примерами разных пар обуви могут быть: «флотские фирменные ботинки» (синие); «повседневные кроссовки» (се- рые); «рабочие башмаки» (коричневые); «домашние тапочки» (розовые); «рези- новые сапоги» (оранжевые); «наездничьи сапоги» (пурпурные).

Цвет обуви связан с образом действия. Например, синий цвет — цвет мно- гих униформ. Это всегда порядок, режим, контроль, ответственность. Повсе- дневность связана с решением поисковых задач и получением информации. А потому, в режиме серых кроссовок учащиеся из книг, интернета, путем интер- вьюирования осуществляют сбор информации. Коричневый цвет ассоциируется с практической работой («как сделать лучше, эффективнее, производительнее»

— таковы стратегии коричневой обуви). Оранжевый цвет предупреждение об

опасности. Это цвет обуви пожарных и спасателей. Соответственно, это работа в чрезвычайных обстоятельствах, требующих от человека собранности и поиск оптимальных решений. Розовые тапочки ассоциируются с домашним теплом и семейным очагом, а потому предполагают такие проявления, как забота, со- страдание, бережное отношение друг к другу. Пурпурный цвет — цвет власти. Ученик в такой обуви выполняет роль «управленца» — официального лица, наделенного властными полномочиями.

Задание 5. Примите участие в ролевой игре «Два гения. разговор через века».

При подготовке и проведении игры предлагается следующий план:

Участники разделяются на две команды, каждая из которых собирает материал о каком-либо художнике (его работы, автопортреты, данные его био- графии, высказывания о нем современников и пр.), создает образ представите- лей этой эпохи — подбирает атрибуты костюмов, элементы причесок и т.д.

Далее команды договариваются и определяют круг вопросов и про- блем, которые отражены в творчестве обоих художников, останавливаются на одной теме.

Участники команд должны разыграть импровизированные диалоги: как могли бы эти два художника отстаивать свою точку зрения, если бы встрети- лись друг с другом, как могли бы поддержать мнение художников по выбран- ной проблеме поклонники их творчества, посетители их выставок, какие крити- ческие замечания высказали бы представители со стороны оппонента и пр. Для подтверждения своих высказываний участники могут использовать найденный материал о художниках, их творчестве, анализировать картины, приводить в пример высказывания и т.д.

Особую остроту таким диалогам придает выбор художников, относящих- ся к разным эпохам. Например, при воображаемой встрече А. Дюрер и С. Дали интересны предположения, что могли бы сказать эти два гения друг другу о миссии художника в мире, о смысле своей творческой деятельности. Оба ху- дожника оставили описания своих представлений о творчестве. Предполагае- мый диалог мог бы выстраиваться на основе их собственных высказываний.

Например:

А. Дюрер: «Художник возвышается над всеми, потому что он — Творец, подобно Спасителю».

С. Дали: «Миссия художника — удерживать на себе внимание мира, изум-

ЛЯТЬ И ШОКИ]ЗОВ tTb eГOII.

А. Дюрер: «Призвание художника — отдавать людям тайно накопленные сокровища сердца».

С. Дали: «Смысл деятельности художника — быть не таким, как все про- чие, простые смертные. И мне это блестяще удается!»

А. Дюрер: «Цель усилий художника — искать истину в усердном труде мыслителя и мастера, воплощать красоту и гармонию мира».

С. Дали: «Публика ждет от меня сенсаций и эпохальных откровений. И моя неповторимая индивидуальность заставляет всех говорить о моих произве- дениях. Сюрреализм — это я!»

Задание 6. Примите участие в разработке poлeвoи игры «Драгоценно- сти» — наши чувства в звуке, цвете, линии и движении» для школьников

Цель игры углубить представления школьников о средствах художе- ственной выразительности на примерах экспериментов в области синтеза ис- кусств в художественной практике начала XX века).

Ролевая игра нацелена на углубление представлений школьников о средствах художественной выразительности на примерах экспериментов в об- ласти синтеза искусств в художественной практике начала XX века).

При подготовке и проведении игры предлагается следующий план:

проанализировать материал, на основе которого будет выстроена роле- вая игра: отношение к выразительным возможностям цвета и его связи с харак- тером движения и звучания на примерах наиболее ярких высказываний об ак- тивности цвета и синтезе искусств В. Кандинского (из его работы «Теория цве- та»), идей цветомузыки А. Скрябина, идей супрематического театра К. Малевича, фрагментов балета «Драгоценности» Д. Баланчина;

коллективно обсудить и выбрать тему (образ, эмоцию), которую каждый цвет, «оживший» в театрализованном действии, мог бы представить по-своему;

разработать сценарий ролевой игры в виде театрализованного действа, в котором для каждого цвета предусмотрена роль, создан «сценический костюм» (продумываются доступные материалы — кусочки ткани, цветная бумага и пр., делаются эскизы), подобран соответствующий музыкальный и поэтический фон.

Метод дискуссии

Метод дискуссии нацелен на развитие умений формулировать свою точку зрения в видении определенного артефакта, отстаивать свою позицию, с доста- точной полнотой и точностью выражать свои мысли, выстраивания монологи- ческого высказывания и диалогического общения, на выработку лояльности, толерантности, инициативности, самостоятельности суждения.

Для организации дискуссии на уроке необходим выбор острой и актуальной для школьников темы. Такая тематика может быть связана с сопоставлением цен- ностей определенной исторической эпохи с ценностями современного мира.

Задание 7. Проведите дискуссию на занятии по одной из предложенных тем: «”Человек — мера всех вещей”: смогли бы подтвердить это изречение древние греки, увидев современное искусство?», «”Лучший человек — худож- ник” - справедливо ли это высказывание сегодня?», «”Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан”: актуален ли этот лозунг сегодня?»,

«”SOS”: экспрессионизм в искусстве наших дней», «”Что такое счастье?”: ”подсказки” массовой культуры», «Художественный образ России в искусстве прошлого и современности» и т.п.

Задание 8. Придумайте несколько тем для дискуссии, актуальные и ин- тересньіх для обучающихся 4 класса.

Невербальные средства общения играют большую роль в развитии ком-

муникативных умений у детей младшего школьного возраста. Средства невер-

бальной коммуникации дают возможность ребенку более ярко и полно пере- жить художественные впечатления, выразить свои чувства от увиденного или услышанного, лучше понять партнера по творческому взаимодействию, эмоци- онально подстроиться к нему. Развитие умения улавливать эмоциональные со- стояния собеседника и подстраиваться к ним чрезвычайно важно для успешно- сти коммуникации: проявляя эмпатию в общении, отражая чувства собеседни- ка, мы тем самым устанавливаем с ним активную обратную связь.

Чтобы лучше понять чувства собеседника, нужно следить за выражением его лица, позой, жестами, интонацией. Это умение легко осваивается в комму- никативных музыкальных играх, которые можно использовать на уроках музы- ки и изобразительного искусства. Музыкально-ритмические импровизации в парах — удобный способ практического вовлечения детей в переживание музы- кальных образов во взаимодействии с партнером по игре. Яркий в эмоциональ- ном отношении, интересный для детей музыкальный образ вместе с игровой ситуацией поможет вовлечь школьника в процесс внимательного наблюдения за позой партнера по игровому общению, ритмической подстройки к его же- стам, пластике, проникновения в его эмоциональное состояние через собствен- ные телесные ощущения в процессе копирования движений.

Задание 7. Подобрать произведения музыкального и изобразительного искусства, соответствующие описанным игровых музыкально-ритмическим импровизациях.

«Бабочка и ветерок»

И.П.: дети встают в пары лицом друг к другу и распределяют роли: один из играющих — «бабочка», другой — «ветерок». «Ветерок» протягивает «бабоч- ке» руки ладошками вверх. «Бабочка» слегка касается ладошек кончиками пальцев и закрывает глаза.

Звучащая музыка начинает импровизированный танец, в котором «ветерок» управляет движениями «бабочки». В процессе танца партнеры меняются ролями («бабочка» открывает глаза и поворачивает свои руки ладошками вверх).

Эталон выполнения игрового задания. «бабочка» угадывает движения

«ветерка», подстраивается к пластике: не открывает глаз, не держится за руки водящего, а слегка касается его ладошек кончиками пальцев на протяжении всей игры.

«Зеркало»

И.П.: дети встают в пары лицом друг к другу и распределяют роли: один из играющих — «зеркало», а другой — «художник», рисующий звучащую музы- ку. Ведущий в паре импровизирует движения под музыку — рисует ее, а «зер- кало» воспроизводит движения. В процессе игры партнеры меняются ролями («теперь ты зеркало»).

Играя в эту игру, можно вставать не только друг против друга, но и ря- дом, в одну линию. В этом случае «зеркалу» нужно наблюдать за партнером боковым зрением.

Эталон выполнения игрового задания: «зеркало» предугадывает движе- ния партнера, как и «художник», рисующий музыку, ориентируется на партнера в своих движениях.

«Облака и ветерка»

И.П.: дети стоят в произвольном порядке, договорившись предваритель- но, кто из них будет облаками, а кто ветерками.

С началом звучания музыки «облака» закрывают глаза и протягивают вперед руки. Каждый «ветерок» берет за руки любого партнера и под музыку водит его в различных направлениях. По правилам игры «ветерки» должны время от времени менять своих партнеров. «Облака» с закрытыми глазами сто- ят на месте и ждут, когда их найдут новые партнеры и поведут под музыку.

«Облакам» дается задание: внимательно слушать музыку и представлять карти- ны, которые они могли бы увидеть «сверху, проплывая по небу».

При повторе игры ведущие и ведомые меняются ролями, а в конце все делятся впечатлениями и фантазиями.

Эталон выполнения игрового задания. ведомые не открывают глаз, не по- дают никаких сигналов, не проверяют, кто и куда их ведет, т.е. полностью до- веряют своим партнерам по игре. Ведущие ведут свою пару аккуратно, осто- рожно, избегая препятствий, а также заботятся о том, чтобы никто не остался стоять в одиночестве.

«Магниты»

И. П.: дети стоят по одному в произвольном порядке; в руке у каждого по два камешка.

Звучит музыка, и дети «рисуют» мелодию в воздухе своими камешками как мелками. Затем педагог предлагает детям представить, что камешки в их руках — магниты, и они могут притянуть к себе другие камешки, которые в ру- ках у других детей, и они будут двигаться вместе. Под звуки музыки дети нахо- дят себе партнера и «рисуют» камешками-магнитами в пape. Когда им захочет- ся расстаться и сменить партнера, они говорят друг другу «пока» и дважды ударяют по камешкам.

Эталон выполнения игрового задания. импровизация движений, вырази- тельные линии рук, «рисующих» музыку, выразительные варианты совместно- го пластического творчества, предугадывание движений партнера, подстройка друг к другу, ориентация на партнера в движениях.

«Танец с платками»

И.П.: дети стоят в произвольном порядке по одному и держат в руках легкие газовые платки.

С началом звучания дети начинают играть каждый со своим платком, придумывая движения, соответствующие характеру музыки. Педагог дает воз- можность детям поэкспериментировать в процессе манипуляций с платком, найти свои варианты движений.

Затем дети встают в пары и под музыку находят совместное с партнером пластическое решение.

На следующем этапе дети встают парами по кругу (каждый со своим партнером в этой игре). Музыка начинает звучать с самого начала. Каждая пара по очереди выходит в центр круга и становится ведущей, показывая свой, уже найденный, вариант пластического решения музыкального образа. Все осталь- ные копируют в парах движения ведущих.

Эталон выполнения игрового задания: партнеры подстраиваются к пла- стике друг друга, находят совместное выразительное двигательное решение, выполняют найденное движение с обоюдным удовольствием.

«Король»

Один из участников игры — водящий — удаляется, остальные в это время встают в круг и выбирают «короля», который будет незаметно для водящего менять движения. Задача участников игры: совершать все действия одновре- менно с «королем», в точности их повторяя. Водящий должен найти «короля», внимательно наблюдая за группой. Музыка в стиле старинного танца поможет

«королю» войти в образ, делать эмоционально насыщенные жесты, движения.

Эталон выполнения игрового задания: партнеры подстраиваются к пла- стике друг друга, предвосхищают движения друг друга, действуют сообща, как единое целое.

«Японский сад»

И.П.: дети делятся на две группы. Одна группа изображает причудливые фигуры в японском саду, другая — его посетителей.

«Фигуры» должны принять замысловатую позу и стоять, пока кто-нибудь из «посетителей» не скопирует ее в точности. Тогда они поменяются ролями. Правило этой игры: строгое соблюдение тишины («японцы в своих садах лю- буются растениями, стараются представить себя на их месте, вжиться в их со- стояние. Такая работа воображения требует большой сосредоточенности и ти- шины»). Это правило трудно соблюдать, т.к. дети, стараясь выдумать что- нибудь необычное, часто принимают смешные позы. Войти «в образ» поможет удачно найденное музыкальное сопровождение.

Эталон выполнения игрового задания. внимание к партнеров по игре друг к другу: точное копирование позы одного и контроль другого, правильно ли его поза скопирована.

«Старинный танец»

Педагог спрашивает, кто из детей хочет быть ведущим в игре и выбирает двух или трех желающих. Ведущие стоят в центре круга на некотором расстоя- нии друг от друга, лицом к общему кругу.

С началом музыкального звучания ведущие импровизируют различные движения в стиле старинного танца. Остальные выбирают себе ведущего, по- вторяют за ним движения и постепенно образуют вокруг ведущих самостоя- тельные группы. По условиям игры в каждом кругу любой может взять на себя инициативу быть ведущим, «перехватить» эту роль.

Эталон выполнения игрового задания: желание быть ведущим, перехва- тывание инициативы у других, но при этом умение не обидеть других детей, найти гибкое решение в борьбе за роль ведущего, а именно выразительная и увлекательная для других импровизация движений старинного танца.

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУДНА УРОБАХ ИСКУССТВА

Регулятивные УУД обеспечивают самоуправление в организации учебной деятельности (целеполагание как постановка учебной задачи, дифференциация известного и неизвестного, планирование, прогнозирование, контроль и кор- рекция, оценка) и волевую саморегуляцию (мобилизация сил и энергии, воле- вое усилие к выбору и преодолению препятствий в ситуации мотивационного конфликта).

Процесс формирования регулятивных УУД на уроках искусства охваты- вает следующие позиции:

принятие и сохранение учебной задачи;

планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;

осуществление итогового пошагового контроля по результату;

адекватное восприятие оценки учителя;

различение способов и результатов действия;

оценка правильности выполнения действий на уровне адекватной ре- троспективной оценки;

внесение необходимых корректив в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок.

В развитии у обучающихся регулятивных УУД целесообразна опора на системообразующие категории искусства. Такими системообразующими кате- гориями выступают категории стиля и жанра.

Семантика стиля, неразрывно связанная с системой ценностей, обуслов- ленная мировоззрением определенного исторического периода, содержит в себе познавательный, гносеологический смысл, обнаружение и раскрытие которого в педагогическом процессе служит основой формирования системных пред- ставлений об искусстве как специфическом художественном «человековеде- нии». Освоение стилевых художественных закономерностей стимулирует раз- витие способности у учащихся к целеполаганию, поскольку задает алгоритм выстраивания разрозненных в восприятии артефактов в логическую взаимо- связь со смысловыми доминантами определенной стилевой концепции.

Задание 1. Ответьте на вопросы, опираясь на представления о стилевой концепции эпохи Возрождения.

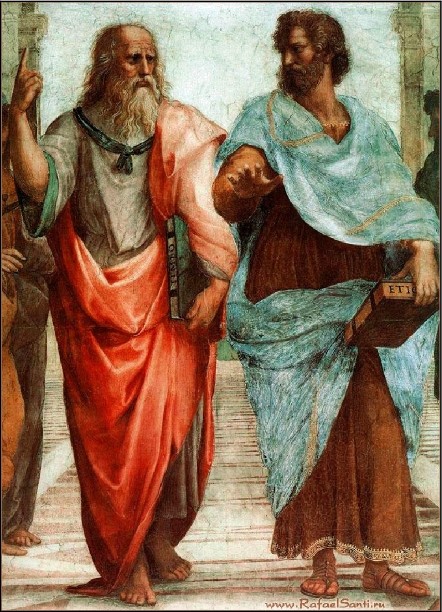

Рассмотрите представленную иллюстрацию. Напишите имя автора работы, ее название и место, где она находится.

В сплетении букв филворда найдите и выделите имена 6 известных деятелей культуры (слова могут «ломаться», но только под прямым углом, например: «Рафаэль»).

Заполните таблицу: впишите прочитанные Вами имена, поясните род занятий этих деятелей культуры и кратко обозначьте их связь с образами пред- ставленной картины (персонажи данного произведения, модели для персонажей и

| Имя деятеля культуры | Род деятельности | Связь с образами картины |

| 1. |

|

|

| 2. |

|

|

|

|

|

|

| 4. |

|

|

| 5. |

|

|

| 6. |

|

|

Назовите имена персонажей, расположенных в центре композиции. Что подсказываютих жесты о теме разговора?

Опишите художественные средства, позволившие автору работы со- здать ощущение большого пространства, наполненного воздухом и светом.

|

1 |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

4 |

|

Акцентирование внимания обучающихся на главных идеях эпохи, во- площенных в художественных образах, помогает им формулировать собствен- ные цели при выполнении самостоятельных заданий — конкретизировать векто- ры наращивания дополнительных фактов, деталей, обогащающих первоначаль- ные опорные представления о стиле. Понимание принципов конструирования ценностного содержания произведений в рамках определенного стиля помогает учащимся преодолеть мозаичность в восприятии огромного количества арте- фактов и проектировать собственный индивидуальный маршрут в освоении ху- дожественного стиля и его образов-смыслов в соответствии с имеющимся ху- дожественно-эстетическим и жизненным опытом.

Стилевым показателем эпохи или творчества отдельного художника вы- ступает система жанров, очерчивающая круг характерных для определенного исторического периода социальных функций и ситуаций жизни человека, а также свойственных времени аффектов, получающих выражение в художе- ственном и эстетическом сознании эпохи и личности. Система жанров эпохи является своеобразной фиксацией типичных для данного времени жизненных ролей, состояний, ситуаций, проявлений жизнедеятельности человека. Жанро- вый анализ художественного произведении позволяет раскрыть через бытий- ные ситуации мировоззренческие смыслы эпохи.

Логика жанрового анализа позволяет обучающимся самостоятельно фор- мулировать учебную задачу, планировать свои действия, осуществлять пошаго- вый контроль в продвижении к поставленной цели. Схема жанрового анализа:

а) закономерное возникновение или доминирование определенных жан- ров в различных видах искусства как отклика на духовные устремления эпохи;

б) социально-функциональную направленность жанров, т.е. тесную связь конкретного жизненного содержания или отдельных сторон жизни с содержа- тельной основой жанров, воплощенной в художественных структурах;

в) структурные изменения в жанрах как результат исторического пере- осмысления жизненных позиций в обществе.

В качестве примера приведем жанровый анализ классической симфонии с использованием приведенной выше схемы.

а) Закономерное возникновение жанра симфонии как отклика на духов- ные устремления эпохи Просвещения.

Классическая симфония сформировалась как жанр глубоко концептуаль- ный, воплотивший философскую проблематику, до этих пор являвшуюся пре- рогативой церковных жанров мессы и пассиона. Содержательным основанием,

«сверх идеей» каждой симфонии, не зависимо от ее названия, является выраже- ние авторского мироотношения, его понимания законов мира и места в нем че- ловека. Классическая симфония впервые в истории музыки воплотила фило- софские размышления о смысле жизни в опоре на художественные средства самой музыки вне слова, вне религиозно-символического сюжета, вне сцени- ческого действия. Й. Гайдну, создателю жанра классической симфонии, уда- лось наполнить идейным смыслом саму форму, структуру симфонии, отшлифо- вать ее в своем творчестве до классического совершенства.

б) Социально-функциональная направленность жанра симфонии, вопло- щение конкретного жизненного содержания в ее художественных структурах.

Симфония — жанр, репрезентирующий эпоху музыкального классицизма и впитавший в свою структуру театральные образы и идеи эпохи Просвещения. Симфонический цикл И. Гайдн выстроил по принципу контраста между частя- ми, как в танцевальной сюите. Однако каждая часть симфонии — не просто но- вая жанрово-образная сфера, но сфера, символизирующая одну из граней чело- веческой жизни.

Первая часть раскрывает деятельную грань человеческого существования. Гайдн обозначил ее как сонатное аллегро. Аллегро — это темповое обозначение. По традиции темп, как и другие средства музыкальной выразительности, обозна- чается итальянскими терминами, вошедшими в употребление с XYII века. Тем- повые обозначения часто связаны с эмоциональным содержанием музыки. Так, allegro обозначает не только «быстро», но и «весело». Одновременно с обозначе- нием скорости темп дает представление об общем характере и содержании му- зыки. Й. Гайдн был одним из первых, кто ввел традицию называть темповыми обозначениями произведение или его часть. Таким образом, само название пер- вой части характеризует деятельность человека как жизнерадостную, оптими- стичную, бодрую, полную энергии и увлеченности сферу его жизни.

Вторая часть сонатно-симфонического цикла контрастна первой. Это вы- ражено уже в названии, которое представляет различные обозначения медленно- го темпа. Andante (дословно «пешком») — связано с образами спокойствия, уми- ротворенности, Adagio — с лирическими образами, Largo переводится как «широ- ко», Maestoso — «торжественно» и т.д. Музыка второй части обращается к внут- ренней жизни человека, к его размышлениям и раздумьям наедине с собой.

В симфониях Й. Гайдна лирический мир человека раскрывается чаще все- го «на лоне природы». Музыка медленных частей его симфоний связана с обра- зами природы, и этим она близка музыке медленных частей барочных concerto grosso. Весь склад музыкального материала, характер развития подчеркивают внутреннее единство образа, хотя и раскрывающегося в разных своих гранях.

Третья часть носит название «Менуэт». Название переводит музыкальное действо в область бытовых, каждодневных проявлений жизни. Среди менуэтов гайдновских симфоний встречаются образы церемонного придворного танца. Но чаще всего менуэты Й. Гайдна олицетворяют быт простых людей. Музыка этих менуэтов наполнена теплом и уютом, расцвечена мягким юмором, забав-

НЫМИ М ЗЫК tЛЬНЫМИ tt]ЗОЗЫF]ЗЫШ tMИD И Ш TKdMИ.

Четвертая часть обозначена как «Финал», что подчеркивает ее итоговый характер. Она символизирует итог человеческой жизни, ее смысловое заверше- ние. Финалы симфоний Й. Гайдна звучат в быстром, энергичном темпе. Их му- зыка всегда жизнерадостна и оптимистична. В понимании жизни у самого Й. Гайдна и его современников существовала стройная система представлений. Если жизнь отдельного человека могла быть и драматичной, и даже трагиче- ской, то жизнь в целом понималась как гармоничная и разумная: радость и страдание в ней соразмерны, вечное же ее течение прекрасно, так как оно несет и вечное обновление, вселяет надежду и веру в будущее.

в) Структурные изменения в жанре симфонии как результат историческо- го переосмысления жизненных позиций в обществе.

Музыкальная структура, осмысленная в рамках симфонического цикла в дальнейшем получила название сонатной формы. Сонатная форма проникла и в другие жанры инструментальной музыки — в струнные квартеты и квинтеты, в концерты, в сонаты, — расширив их возможности художественного обобщения. Содержательная насыщенность, концептуальность, устойчивость в своих прин- ципах и гибкость сонатной формы сделали ее универсальной и значимой для всех последующих эпох.

По тому, как трактуется или трансформируется сонатная форма, каким содержанием наполняется она в творчестве какого-либо композитора, можно судить о его видении жизни, о его понимании смысла бытия. Вся дальнейшая история развития европейской музыкальной культуры отразилась, как в зерка- ле, в истории разнообразных интерпретаций сонатно-симфонической формы.

Освоение учащимися логики жанрового и стилевого анализа способству- ет самоорганизации в действиях при анализе и интерпретации художественных произведений, т.е. формированию регулятивных УУД.

Метод режнссирования сюжета художественного произведения

Формирование у обучающихся регулятивных УУД на уроках искусства возможно при условии изменения позиции педагога: от «разъяснителя», пере- дающего своим ученикам собственные знания и опыт, — к роли «режиссера», который создает на занятиях ситуации, помогающие школьникам сформиро- вать личную картину культуры определенной художественной эпохи. С помо- щью описанных выше творческих заданий, создания проблемных ситуаций на

занятиях, использования нестандартных форм уроков педагог развивает спо- собность обучающихся к организации собственной деятельности на уроке.

Для младших подростков — обучающихся 4-х классов — эффективным в формировании регулятивных УУД выступает метод режиссирования сюжета художественного произведения.

Задание 2. Проведите со школьниками внеклассное мероприятие на тему

«Ожившая картина. П. Брюллов «Последний день Помпеи»

Школьникам предлагается воплотить в действиях эмоциональное напря- жение людей, изображенных на полотне. Для организации данного процесса выбирается ведущий («режиссер»), который распределяет роли, выстраивает мизансцены, добивается соответствия эмоциональной выразительности участ— ников цветовому строю картины, ее композиционным особенностям. Получив- шийся результат запечатлевается видеокамерой и выносится на коллективное обсуждение, в процессе которого формулируются суждения о предложенной

«режиссерской концепции», вносятся необходимые уточнения.

При использовании данного метода дети входят в образы героев картины, пытаются представить, какие чувства испытывают эти герои, воплощают их чувства в движениях, мимике, придумывают соответствующие реплики, диало— ги, возможные продолжения сюжетов, обыгрывают их в импровизированных театрализациях. Метод режиссирования сюжета картины позволяет «переве— сти» живописные средства выразительности на язык движений, жестов, инто— наций и тем самым лучше понять их, объяснить их связь с содержанием карти- ны, ее идеей. Одновременно данный прием открывает возможность развития у школьников регулятивных УУД, обучая их в игровой форме постановке задачи, планированию ее достижения, оценки результата.

Метод режиссирования сюжета картины можно сочетать с приемами ор- ганизации импровизационных тембро—шумовых композиций, где вместо «ре— жиссера» действует «дирижер». Приведем ряд примеров.

Темброво-шумовой аккомпанемент. Педагог предлагает детям аккомпа— нировать его пению, игре (несложная мелодия на любом инструменте, которым он владеет: скрипке, фортепиано, блок-флейте и т.д.) или негромко звучащей музыке в аудиозаписи. Музыкальное сопровождение должно соответствовать по эмоциональному тону композиции рассматриваемой картины. Важно, чтобы тембр звучащего инструмента отличался от тембра инструментов, на которых играют дети. Кто-то из детей назначается на роль дирижера: жестами включает и выключает звучание инструментов у детей, показывает акценты, дает сигналы играть тише или громче. В конце происходит обсуждение — насколько создан- ный музыкальный фон соответствовал колориту и композиции картины.

«Круги на полу». Педагог распределяет инструменты по группам с кон- трастным, отличающимся друг от друга звучанием, например: ксилофоны колокольчики — металлофоны — маракасы — бубны и барабаны. Мелом на полу педагог рисует круги и договаривается с детьми, какой группе инструментов будет соответствовать каждый круг. Задача детей — распределить между собой эти инструменты и ждать своей очереди вступления в игру, т.е. внимательно следить, на какой круг встанет ногами или к какому кругу прикоснется руками

«дирижер». Задача «дирижера» — внимательно слушать получающуюся «музы- ку», следить за тем, чтобы она соответствовала эмоциональному тону картины, не спешить переходить с одного круга на другой, давать возможность детям интуитивно найти общий ритм игры, подстроиться друг к другу.

«Картина-партитура». Партитура — нотная запись многоголосного му- зыкального произведения для оркестра или xopa, в которой сведены партии всех отдельных голосов. В условной партитуре графическое изображение му- зыки носит условный, игровой характер. В качестве условной партитуры может выступить какая-либо картина (лучший вариант — абстрактная живопись или пейзаж). Детям предлагается коллективно обсудить, какие инструменты долж- ны участвовать в композиции по выбранной картине, придумать порядок вступления каждого, возможные движения в характере изображаемого сюжета. Инструмент в этих играх призван восприниматься детьми как один недиффе- ренцированный предмет, звуковая масса, красочное пятно, которым дети озву- чивают-«окрашивают» понятное им по характеру и эмоции изображение на картине. Главное в темброво-шумовой импровизации — ощущение тембра, его образных звукокрасочных возможностей. В итоге дети представляют музы- кально-шумовую композицию. Можно заснять выступление на видеокамеру и проанализировать в дальнейшем получившийся результат.

Картина, использующаяся в качестве игровой партитуры, должна вклю- чать в себя контрастные сочетания цветов или линий. Педагог обсуждает с детьми, какому цвету и какому предмету, изображенному на картинке, больше соответствуют различные инструменты. Затем дети делятся на группы — краски: каждая краска соответствует определенному предмету на картинке. Далее кар- тинка озвучивается: «дирижер» показывает поочередно на различные фрагмен- ты картины, а дети на соответствующих инструментах изображают в звуках то, на что указывает воспитатель (солнышко, ручеек, листья и ветки на деревьях и выбранные в соответствии с этими образами инструменты).

Этот звуко-красочный фон педагог может украсить выразительной де- кламацией стихотворения или пением песни, которые соответствуют по сюжету картинке. Пение или интонирование текста сопровождается «дирижировани- ем» — показом фрагментов картины, включающих звучание различные групп —

«красок». Например, для стихотворения «Осень» К. Станишевича подойдет картина, на которой изображено хмурое cepoe небо (его будут озвучивать мара- касы), светлые линии дождя (металлофоны-колокольчики), серебристая луна (глиссандо на металлофоне сопрано), разноцветные контуры деревьев без лист- вы (звучащие палочки - клавесы). Озвучивание стихотворения инструментами может происходить следующим образом.

Между небом и землею — маракасы.

Дождь натягивает струны — колокольчики на фоне маракасов.

Их прозрачною рукою — глиссандо ксилофона на фоне маракасов. Нежно тронул лучик лунный

Сразу над землею сонной — клавесы.

Зазвенели перезвоны — клавесы и все ксилофоны и колокольчики. Тихо песня полилась — глиссандо ксилофона на фоне маракасов.

Осень, осень... началась — колокольчики.

Партитурой может послужить «живая картина» с инсценировкой сюже- та, представленного на репродукции. В таких инсценировках инструменты пре- вращаются в персонажей героев картины, воплощают их звуковые образы. Та- кие творческие задания развивают воображение, эмоциональную сферу детей, способность чувствовать партнеров по игре, умение подстраиваться к общему ритму, вживаться в эмоциональное состояние звучащих образов, и конечно, развивают регулятивные УУД: умение ставить цель, задачи, проектировать свои действия, распределять роли-функции между участниками игровых дра- матизаций. Работа над созданием и озвучиванием картин-партитур может пре- вратиться в увлекательное творческое занятие не только для детей, но и для са- мого педагога.

Задание 3. Разработайте для школьников внеклассные мероприятия, свя- занные с применением метода режиссирования сюжета художественного произведения в процессе создания аппликаций, анимации, коллажей, театрали- заций на их сюжеты, коллективных композиций с элементами пластического, темброво-шумового фантазирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приоритетность системно-деятельностного подхода современного обра- зования предполагает организацию на занятиях творческой познавательной ра- боты обучающихся, развитие у них умений самостоятельно пользоваться раз- личными источниками информации, применять приобретенные знания и уме- ния в практической деятельности и повседневной жизни. В рамках системно- деятельностного подхода активность педагога уступает место активности обу- чаемых и вместо индивидуального подхода к отдельному ученику, педагог направляет свою деятельность на группу взаимодействующих обучающихся, которые стимулируют и активизируют друг друга. В результате практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют равные возможности понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и ду- мают, открыто дискутировать по актуальным вопросам. В данной дидактиче- ской модели учащиеся сами открывают, приобретают и конструируют знания. Это является принципиальным отличием целей обучения на основе системно- деятельностного подхода от целей традиционной системы образования.

Процесс освоения художественных закономерностей на уроках искусства может быть выстроен как процесс самостоятельного исследования и открытия нового знания школьниками, направленный на формирование УУД. Для этого могут быть использованы интерактивные методы:

метод постановки эмоционально-отношенческих задач при анализе произведения искусства, Метод субъектного взаимодействия с художествен- ными образами, метод художественных ассоциаций, метод единства восприя- тия и созидания в каждом действии (формирование личностных УУД);

метод самостоятельного поиска информации для выполнения творче- ских заданий, метод коллективных проектов, метод сравнения и классификации арт-объектов (формирование познавательных УУД);

метод диалога, метод ролевой игры, метод дискуссии, метод эмоцио- нально-ритмической подстройки в коммуникативных музыкальных играх (формирование коммуникативных УУД);

метод режиссирования сюжета художественного произведения, метод стилевого и жанрового анализа (формирование регулятивных УУД).

На основе перечисленных методов создаются ситуации эмоционально- практической включенности школьников в восприятие художественных обра- зов-ценностей, что способствует развитию представлений о художественных образах как моделях разнообразных эмоциональных реакций, аффектов, суще- ствующих в человеческой жизни, как моделях отношения к миру, которые мо- гут стать опорой в поисках личностью «себя», нахождении нужного для себя в опыте культуры.

БИБЛИОГРАФИЧЕСЕИЙ СПИСОК

Асмолов, А. Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли [Текст] : пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская ; под ред. А. Г. Асмолова. — М. : Просвещение, 2008. — 48 с.

Бычков, В. В. Эстетика [Текст] : учебник / В. В. Бычков. — М. : Гарда- рики, 2005. — 556 с.

Иванов, В.П. Человеческая деятельность — познание — искусство [Текст] / В. П. Иванов. — Киев : Наукова думка, 1977. — 324 с.

Куприна, Н. Г. Стилевой подход как пугь ценностного освоения содержа— ния произведений искусства студентами педагогического вуза [Текст] / Н. Г. Куприна // Педагогическое образование в России. — 2011. — № 4. — С. 254-261.

Куприна, Н.Г. Стилевой подход к формированию универсальных учебных действий у старшеклассников на уроках Мировой художественной культуры [Электронный pecypc] / Н. Г. Куприна, Э. П. Мельникова // Совре— менные проблемы науки и образования. — 2015. — № 2. Режим доступа: http://www.science-education.ru/129-21723.

Медкова, Е. С. Принципы построения действующих стандартов перво- го поколения по MXK и возможный вариант создания профильной программы на их основе [Электронный pecypc] / Е. С. Медкова // Педагогика искусства. 2007. — № 2. Режим доступа: http://www.art-education.ru/AE-magazine.

Медушевский, В.В. Интонационная форма музыки [Текст] : Исследо- вание / В. В. Медушевский. — М. : Издательское объединение «Композитор», 1993. — 262 с.

Кашекова, И. Э. Создание интеграционного образовательного про— странства школы средствами искусства [Текст] : монография / И. Э. Кашеко— ва. — М. : Издательский дом PAO, 2006. — 332 с.

Оганесян, Э.Д. Методика развития у младших школьников эмоцио- нально-ценностного восприятия произведений изобразительного искусства в условиях дополнительного образования [Электронный pecypc] / Э. Д. Оганесян

// Современные проблемы науки и образования. — 2017. — № 5. — Режим досту- па: http://www.art-education.ru/AE-magazine.

Олесина, Е. П. «Диалог культур» как фактор формирования культуры личности [Электронный pecypc]. — Режим доступа: http://www.science- education.ru/article/view?id=26812.

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-9 классов [Текст] / под. ред. Б. М. Неменского. — М. : Просвещение, 2013. — 98 с.

Рабочая программа по музыке для 4 класса [Текст] / под. ред. Е. Д. Критской. — М. : Издательство «Дрофа», 2016. — 48 с.

Ключи к заданиям параграфа

Методы формирования личностных УУД на уроках искусства

Задание 1. Реализация метода постановки эмоционально-отношенческих задач на материале темы «Человек —мера всех вещей в культуре Древней Гре-

В сплетении букв филворда найдите имена 7 известных философов Древней Греции. Впишите имена в таблицу.

Ответ:

Платон, Аристотель, Пифагор, Архимед, Протагор, Эвклид, Фалес

Кому из упомянутых в филворде древнегреческих философов при- надлежит высказывание: «Человек есть мера всех вещей»?

Ответ: Протагор

Обведите кружком правильные варианты ответов на вопросы, свя- занные с данными скульптурными изображениями

| 1 | Как назывались данные скульптуры? | А) кариатида Б) кора В) колосс г) ^УР ' |

| 2 | Как в искусствоведении принято обозна- чать улыбку, всегда присутствующую у этих скульптур? | А) классическая Б) символическая В) архаическая Г) ведическая |

| 3 | Как древние греки называли состояние души, которое выражает улыбка на этих СК ЛЬПТ ]3flX | А) катарсис Б) калокагатия В) мимесис Г) стоицизм |

Впишите в таблицу недостающие сведения о название каждой скуль- птуры и имени ее автора.

| № изобра- жения | Название скульптуры | имя автора |

| № 1 | Афина Парфенос | Фидий |

|

№ 2 | Диана (Артемида)- охотница, известная как «Диана Версальская» | Леохар (римская копия I—II вв. н.э) |

| №3 | Дискобол | Мирон |

| № 4 | Дорифор | Поликлет |

Напишите названия древнегреческих ордеров:

| А) дорический |

| Б) ионический |

| В) коринфский |

Рассмотрите иллюстрации. Отметьте кружком букву, соответствую- щую иллюстрации с изображением Эрехтейона.

Ответ: в)