Просмотр содержимого документа

«"Музыка в храме"»

Музыка в храме

«Как много в песнопениях церковных

Заветных слов из сказов и былин, Народных песен светлых и духовных, Пришедших к нам из древности глубин. Их слушаешь и сердце замирает, Небесным светом полнится душа, Божественность в реальность проникает И благодать приходит не спеша….»

Леонид Зеленский

Особое место в духовной жизни Русской Православной церкви занимает церковное пение. Русская Церковь, следуя греческой богослужебной традиции, никогда не использовала в храме инструментальной музыки. Поэтому когда говорят о русской церковной музыке, имеют в виду вокальное искусство.

Русские певцы появились в наших храмах одновременно с русским духовенством. Сохранившиеся от XI – XII столетий певческие рукописи свидетельствуют, что процесс становления русского церковного пения был сложным.

Первые русские напевы, записанные греческими знаками, назывались знаменными. Их отличительная черта — связь с русской национальной музыкой, с русским фольклором, особенно с былинами. Изменение ритма мелодий в связи с переводом греческих текстов на славянский язык, сообщало и пению славянский характер. Отличительная особенность древнерусского пения—спокойствие, самоуглубленность и преобладание акцентов на тексте.

В XVI и первой половине XVII в. был распространен демественный распев и путевой распев . Во второй половине XVII в. распространяются новые распевы: болгарский, киевский, греческий.

В настоящее время в наших храмах преобладает полифония. Лучшие образцы современной церковной музыки продолжают традиции старинных распевов и творчества композиторов XIX в.

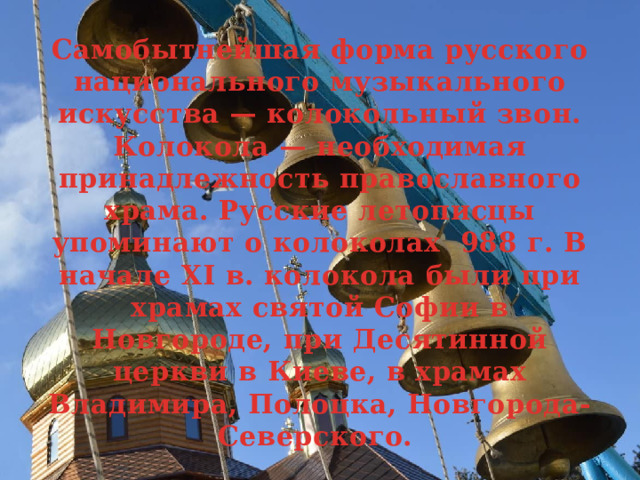

Самобытнейшая форма русского национального музыкального искусства — колокольный звон. Колокола — необходимая принадлежность православного храма. Русские летописцы упоминают о колоколах 988 г. В начале XI в. колокола были при храмах святой Софии в Новгороде, при Десятинной церкви в Киеве, в храмах Владимира, Полоцка, Новгорода-Северского.

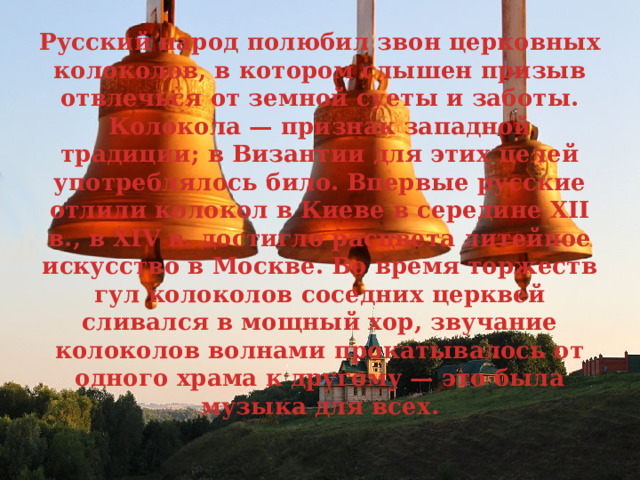

Русский народ полюбил звон церковных колоколов, в котором слышен призыв отвлечься от земной суеты и заботы. Колокола — признак западной традиции; в Византии для этих целей употреблялось било. Впервые русские отлили колокол в Киеве в середине XII в., в XIV в. достигло расцвета литейное искусство в Москве. Во время торжеств гул колоколов соседних церквей сливался в мощный хор, звучание колоколов волнами прокатывалось от одного храма к другому — это была музыка для всех.

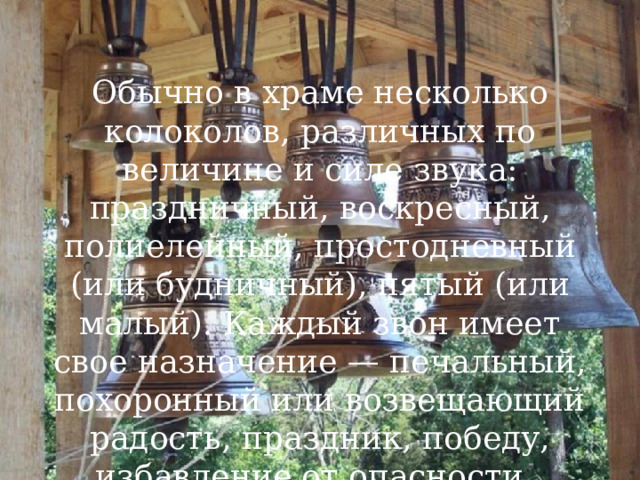

Обычно в храме несколько колоколов, различных по величине и силе звука: праздничный, воскресный, полиелейный, простодневный (или будничный), пятый (или малый). Каждый звон имеет свое назначение — печальный, похоронный или возвещающий радость, праздник, победу, избавление от опасности.

На Руси известны два рода звонов: благовест (возвещающий благую весть), когда ударяют в один колокол или в несколько колоколов, но не вовсе одновременно, и собственно звон. Поочередный гармоничный перебор колоколов называют перезвоном. Звон нескольких колоколов в три приема — называют три-звоном или трезвоном. Церковные колокола — свидетели истории Руси. В настоящее время искусство колокольного звона возрождается.