Основные направления в профессиональном саморазвитии педагога

Вопросы:

Направление в профессиональном саморазвитии педагога.

Метод профессионального саморазвития «Портфолио».

Составляющие профессионального саморазвития.

Литература:

1. Власова, Е.А. История становления проблемы процесса саморазвития. - М.: Фолио, 2007

2. Маркова О.И. Профессиональное саморазвитие педагога. – К.: Вища школа, 2004

Направления в профессиональном саморазвитии педагога.

В современном мире полное обновление содержания профессии происходит в среднем за десять лет. Это значит, что если педагог-психолог не хочет отстать от своих коллег и намерен использовать современные формы и методы работы, он должен постоянно развиваться и совершенствоваться. Обучение и воспитание представляет собой систему, в которой традиционное и современное тесно переплетены и взаимосвязаны. Педагогу приходится находить баланс между традиционными, незыблемыми аспектами и постоянно меняющимися современными веяниями и тенденциями.

В профессиональном саморазвитии педагога можно выделить три основные направления:

а) приобретение новых знаний;

б) рефлексию;

в) приобретение и использование навыков саморегуляции.

Основными источниками новых знаний являются психологическая и педагогическая литература, журналы по специальности, методические пособия и рекомендации, нормативные акты и иная документация (законы, указы, программы развития образования и др.), газетные статьи, теле- и аудиопрограммы, видеоматериалы. С распространением сети Интернет в ней появляется все больше сайтов, затрагивающих проблемы детей, подростков и молодежи, работы с ними, различные аспекты воспитания и обучения. Важным для педагога-психолога является пополнение общекультурного багажа (знания истории, литературы, культуры), понимание социальных и политических тенденций в обществе. Новые знания можно приобретать как индивидуально, так и посещая курсы повышения квалификации, лектории и иные формы занятий.

Один из основных способов приобретения и накопления профессионального опыта — педагогическая рефлексия. Рефлексия (в переводе с латинского - «обращение назад») - процесс самопознания человеком внутренних психических актов и состояний. Философское понятие рефлексии означает процесс размышления человека о происходящем в его состоянии, способность сосредоточиться на содержании своих мыслей, абстрагировавшись от всего внешнего. Но рефлексия - это не просто понимание человеком самого себя, своего внутреннего мира, своего отношения к работе, другим людям, того, что происходит в процессе общения. Это еще и выяснение того, как он воспринимается и оценивается другими, как другие видят его личностные и когнитивные особенности, эмоциональные реакции.

В ходе работы педагог наблюдает за тем, что происходит, решает возникающие проблемы, облекает свои наблюдения в определенную форму и таким образом набирается опыта. Затем он приводит свои наблюдения в систему, и они становятся частью его знаний, которые он использует в работе. Даже если педагог не извлекает никаких уроков из своего опыта, он всегда может повторить ситуацию, которая привела его к успеху, и избежать той, которая закончилась неудачей. Подобный способ базируется на методе проб и ошибок и ведет к выработке защитной реакции. Система действий при работе этим способом не может быть гибкой и приспособляемой. Для разработки гибкой системы необходимо анализировать и собственный опыт, и опыт своих коллег, извлекать из него все полезное и нужное, стараться понимать, почему тот или иной прием работает хорошо и почему-то, что прекрасно сработало в одном случае, ничего не дало в другом, т. е. заниматься рефлексивным анализом. Набираясь опыта на основе рефлексии, педагог- вырабатывает для себя гибкую систему действий, умений и навыков и приобретает солидную научную и практическую базу. Высший уровень педагогической рефлексии - размышления о себе в профессии.

Существует несколько основных способов рефлексивного анализа:

- индивидуальная рефлексия (самостоятельный анализ событий дня, своих поступков, действий и реакций учеников);

- обращение к помощи наставника — более опытного коллеги;

- рефлексия в группе равных по уровню квалификации коллег.

В ходе рефлексии происходит двойное зеркальное взаимоотражение людьми друг друга (я в своих глазах, я в глазах другого), результатом чего становится понимание человеком того, каков же он на самом деле.

Приведем примерный перечень вопросов, на которые необходимо найти ответы в ходе рефлексии:

- что я думаю о своей работе;

- что я думаю о детях, как я их воспринимаю;

- каковы мои особенности (личностные, эмоциональные, когнитивные) и как они проявляются в работе;

- как я воспринимаю себя в профессии и др. Анализ себя должен восприниматься каждым педагогом и психологом независимо от опыта и стажа работы, как нормальное повседневное занятие. При наличии даже небольшого навыка он не будет занимать много времени, но польза от него будет несомненной. Например, анализ, проведенный после урока или консультации, поможет педагогу-психологу не только прояснить свое поведение в их ходе, положительные и негативные моменты, но и «поставить точку». Эмоции и мысли от одной встречи с классом после «точки» не перенесутся на следующую, что снизит усталость специалиста и возможность попадания в стрессовую ситуацию.

В ходе рефлексии следует соблюдать ряд правил:

- сосредоточенность - не допускать никаких посторонних мыслей и не уходить по пути возникающих ассоциаций;

- самоуглубленность - никто и ничто не должно отвлекать;

- акцент на свои действия и свои эмоции.

Эмоции и чувства - обязательный элемент рефлексии. Необходимо обдумывать или обсуждать с другими не только действия (свои и учеников), но и эмоции, которые были ими вызваны.

Для большей результативности можно проводить рефлексию наличия или отсутствия в работе педагога-психолога заранее определенных параметров. Например, в работе с классом можно выделить такие параметры, как планирование учебного материала, индивидуальный подход к ученикам, знание основ воспитательной работы, эмоциональное поведение учителя, активизация работы учеников, анализ и оценка своего поведения. Каждый из перечисленных параметров имеет свои характеристики. К примеру, в описании индивидуального подхода к ученикам можно выделить следующие:

Педагог с высоким уровнем профессионального развития:

- понимает и поощряет индивидуальные различия;

- строит свою работу с учетом индивидуальных различий учеников;

- ежедневно развивает и поощряет успешность всех учеников;

- основывает свою работу на теории обучения и новейших научных исследованиях;

- в ходе работы группирует учеников и дает им задание, соответствующее стилю их обучения, интересам, уровню знаний и т. д.;

- постоянно развивает свои знания об индивидуальных особенностях людей;

- знает сильные и слабые стороны учеников и эффективно работает с другими учителями.

Специалист с уровнем профессионального развития выше среднего:

- осознает индивидуальные различия учеников;

- планирует большинство видов работы с учетом индивидуальных различий;

- создает определенные условия для учеников, чтобы они развивались в соответствии со своим стилем обучения;

- периодически обсуждает с другими учителями индивидуальные особенности учеников, чтобы оказывать им помощь в обучении;

- изучает индивидуальные особенности людей, но не всегда использует их в своей повседневной работе;

- создает необходимые условия для развития всех учеников. Учитель со средним уровнем профессионального развития:

- осознает явно выделяющиеся и наиболее часто встречающиеся различия между учениками;

- иногда варьирует задания и группирует учеников;

- иногда создает необходимые условия для работы всех учеников в классе;

- когда возникают проблемы в воспитании, использует знания об индивидуальных различиях.

Специалист с низким уровнем профессионального развития:

- работает с «целым классом»;

- крайне редко делает различия между учениками;

- демонстрирует отсутствие интереса к индивидуальным различиям между людьми;

- при планировании работы не учитывает потребности учеников и их различные стили обучения.

Подобные «списки» можно разработать для всех характеристик работы педагога-психолога. В случае их использования педагоги определяют, на каком уровне развития они находятся, и намечают пути профессионального совершенствования.

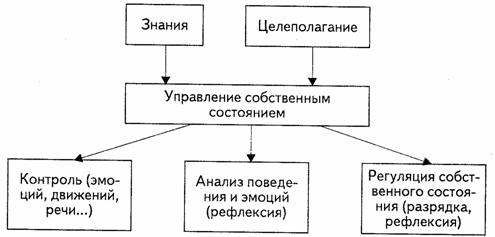

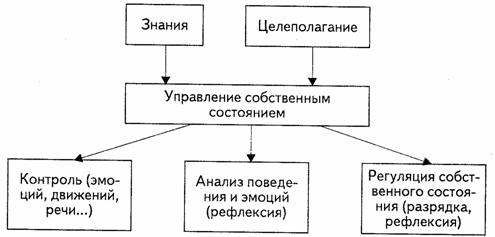

Приобретение и использование навыков саморегуляции - третий главный фактор профессионального роста педагога-психолога. Для представителей всех профессий, объектом которых является человек (педагоги, врачи, психологи и др.), периодически характерно состояние так называемого «профессионального выгорания». Переизбыток общения, множество больших и малых проблем, требующих немедленного решения, - все это ведет к эмоциональной и психологической усталости и, как результат, к стрессу. Умение управлять своим эмоциональным и психологическим состоянием является одним из компонентов профессиональной педагогической техники.

«Управлять» - значит не только контролировать, но и, что более важно, вовремя снимать накопившееся напряжение, приводить свое состояние в порядок. Схематично это можно выразить следующим образом.

Управление собственным состоянием

Нервное напряжение, злость, досада, обида, невысказанное раздражение имеют свойство накапливаться и препятствовать проявлению положительных эмоций. Признанный авторитет в области изучения стрессов Ганс Селье считает, что стрессы - неотъемлемая сторона нашей жизни. Люди не должны избегать их, более того, можно использовать стрессы и наслаждаться ими, если выработать соответствующую философию жизни. По определению Г. Селье, стресс — это «неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование». Иными словами, это реакция, с помощью которой организм человека пытается приспособиться к происходящим в нем и вокруг него изменениям. Чувство голода и жажды, радость и печаль, помимо специфических реакций (изменений обмена веществ, теплообмена, мышечных реакций, гормонального обмена и др.), всегда сопровождаются общей, неспецифической для всех изменений реакцией -адаптацией организма к возникшим трудностям.

Если стресс помогает приспособиться к изменениям, то почему же принято считать, что стресс - это плохо? Не много найдется людей, желающих вести жизнь тепличного растения. От бесцельности и скуки люди страдают не меньше, чем от нервных перегрузок. Чем больших целей достигает человек, тем выше степень удовольствия и счастья, которые он испытывает. Недаром уже цитированный нами Г. Селье пишет, что «стресс -это аромат и вкус жизни».

Все дело в «пороге». Порогом в психологии называют величину раздражителя, при которой происходят качественные изменения ощущений или реакций. В случае стресса все, что находится до «порога», идет во благо человеку, все, что после него, - во вред. Граница у каждого человека своя. Люди, умеющие управлять стрессом, не дающие ему выйти за «порог», способны достигать очень многого в своей жизни.

Уровень «порога» определяют три основных группы факторов:

1. Биологически обусловленные факторы: сила и устойчивость нервной системы (выражающиеся в типе темперамента), пол, возраст и др.

2. Социально обусловленные факторы: воспитание (определяющее волю, умения по принятию решений и саморегуляции, общий жизненный настрой и др.), самовоспитание, социальное и экономическое положение человека и общества в целом и т. д.

3. Количество событий, требующих длительной адаптации, происшедших за короткий промежуток времени. Целый ряд жизненных событий вызывают длительную адаптацию (например, крупные ссоры и конфликты, экзаменационная сессия требуют адаптации до 2-4 месяцев; переезд на новое место жительства или смена места работы - до 1 года; изменение семейного статуса - до 2 лет и т. д.). В случае, когда несколько таких событий совершаются за короткий промежуток времени, способность человека к адаптации в других ситуациях понижается и он становится более уязвим для стрессовых воздействий.

Чем быстрее человек адаптируется к изменяющимся условиям, тем легче он справляется со стрессовыми ситуациями. Приспособляемость и адаптация - это те механизмы, которые на протяжении веков давали биологическим организмам возможность выжить и развиваться. В них же заключается и способность человека регулировать свое состояние. Чем больше развиты у педагога-психолога эти механизмы, тем легче и радостнее ему работать. Деятельность педагога-психолога невозможна без нервных «встрясок», невыраженных отрицательных эмоций, поэтому более эффективно не ругать детей за то, что они не дают ему спокойно жить, а развивать в себе способность быстро приспосабливаться к изменениям.

Каковы же способы повышения стрессоустойчивости?

1. Основной из них заключается в развитии способности переключаться, создавая для этого специальные условия. Яркое представление о каком-либо объекте способно вызвать соответствующее объекту ощущение и состояние организма. Например, сильное волнение или злость можно снять, представив себя в приятном месте (на пляже, в лесу, на берегу реки и т. д.).

2. Способность к адаптации прямо зависит от умения расслаблять мышцы. Нервное напряжение всегда сопровождается мышечным. Механизм очень прост: в ситуации опасности в мышцы поступают нервные импульсы, активизирующие их и побуждающие готовиться к атаке или ее отражению, но когда ситуация опасности заканчивается, мышцы автоматически не расслабляются, а продолжают оставаться в напряжении.

3. Переключением может стать изменение отношения к миру. Несколько советов о том, как это сделать, дает Г. Селье:

- развивайте в себе положительные чувства - это любовь в самом широком смысле, включающая в себя благодарность, уважение, доверие, восхищение выдающимся мастерством, -все эти чувства усиливают дружеское расположение и доброжелательность;

- старайтесь возбудить к себе такую любовь других людей;

- старайтесь избегать даже самых мягких форм бессмысленного мщения, контролируйте свои отрицательные чувства: ненависть, недоверие, презрение, враждебность, ревность, ибо они вызывают только ответную жестокость;

- изберите себе такое окружение (супруга/супругу, руководителя, друзей), которое созвучно вашим внутренним предпочтениям, найдите работу, которую вы можете любить;

- постарайтесь придать своей жизни определенную направленность и смысл, сформулировав для себя возвышенную цель. Она должна непременно иметь две черты: требовать упорного труда, но плоды этого труда не должны быть мимолетными, а непременно накапливаться в течение жизни.

Метод профессионального саморазвития «Портфолио».

Одним из наиболее современных методов профессионального развития является метод «портфолио». Он предназначен для того, чтобы систематизировать опыт, накапливаемый специалистом, его знания, четче определить направления его развития, облегчить консультирование его со стороны более квалифицированных психологов и администрации, а также сделать более объективной оценку его профессионального уровня.

Портфолио представляет собой:

• набор документов, фиксирующих профессиональное развитие (дипломы, сертификаты, справки, грамоты, заключения аттестационных комиссий, характеристики, рекомендации и др.);

• методический «портфель» — описания используемых методов работы с анализом их эффективности, наиболее удачные методические разработки, примеры творческих или иных работ детей;

• описание процесса и результатов работы с наставником (предполагаемые цели работы, планы, программы, результаты наблюдения супервизора и оценки работы с его стороны);

• результаты аттестаций и иных видов оценки работы педагога.

По усмотрению специалиста, в портфолио могут быть включены и иные документы.

Прежде чем начать собирать портфолио, необходимо как можно более точно определить цель этой работы. В зависимости от этого, в него могут быть включены различные документы и даже подборки материалов по теме.

Какими же могут быть основные цели работы над портфолио?

1. Помощь в развитии карьеры педагога.

В том случае, если специалист претендует на более высокую должность в своей школе, более высокий разряд оплаты или аттестационную категорию, административную работу или собирается поменять работу, ему необходимо отразить в своем портфолио информацию, показывающую, что он действительно достиг более высокого уровня в своем профессиональном развитии. Начать лучше с небольшого эссе, в котором будут полно и точно сформулированы взгляды педагога-психолога на свою профессию, учителей, детей, родителей, процессы обучения и воспитания. Цель написания такого эссе - выявить ценностные ориентиры и направленность специалиста, его мотивацию и основные содержательные цели в работе. Эссе, даже если оно требует много времени для написания, следует закончить обязательно. Оно поможет педагогу-психологу точно и полно формулировать свои мысли во время собеседования при приеме на новую работу или разговора с администрацией при повышении в должности. Точная формулировка мыслей сделает позицию психолога более выигрышной в глазах администраторов всех уровней.

Хорошо, если будут сделаны видеозаписи фрагментов работы - диагностики, консультирования, урока и т. д. Разумеется, они должны быть сделаны и могут демонстрироваться с разрешения детей или родителей. Видеозаписи следует сопроводить небольшим рефлексивным комментарием, отражающим эффективность данной формы деятельности, умения специалиста по анализу работы.

Примеры диагностики с обработкой материала, программы консультирования или их фрагменты, резюме после проведенной работы, материалы, отражающие динамику развития детей, прогресс детей в ходе работы с ними психолога также должны быть отражены в портфолио. Цель таких примеров - отразить умения специалиста по планированию своей деятельности, по постановке целей в работе и достижению их адекватными методами при адекватных затратах сил и времени. Кроме того, данные примеры могут показать администрации диагностические и прогностические возможности педагога-психолога. Примеры можно дополнить описанием наиболее часто используемых методов работы, способов выбора метода в зависимости от ситуации, т. е. своего рода методическим портфелем. Если педагог-психолог претендует на административную должность, необходимо отразить основные навыки административной работы (планирование, контроль, оценка, работа в команде и др.). Для показа умений по планированию можно включить годовые или ежедневные планы работы, снабженные необходимыми комментариями.

Еще один раздел портфолио как помощи в развитии карьеры педагога - документы, отражающие официальную оценку его работы. Это могут быть характеристики, результаты аттестации, заключения по итогам работы за год, рекомендации и др. Документы должны быть датированы, иметь указания должности и званий рекомендующих. Если имеются письменные оценки работы специалиста со стороны детей или родителей, они также могут быть представлены в портфолио.

Последний раздел - документы, отражающие уровень образования, квалификации или специализации педагога-психолога: дипломы, сертификаты, грамоты, справки, заключения аттестационных комиссий.

2. Отражение профессионального пути, взглядов и планов специалиста.

Иногда портфолио собирается как «методическая копилка», отражение взглядов человека на свою профессию. В этом случае разделы в нем определяются самим специалистом, но существуют и общие рекомендации, помогающие его подбору и более эффективному использованию. Лучше, если материалы в нем собираются по годам работы. В этом случае педагогу-психологу легче проследить динамику своего развития, изменение взглядов на себя и профессию, методов и подходов. Иногда случается так, что неиспользуемые годами методы вдруг снова становятся «любимыми» и эффективными. Кроме того, такое расположение документов помогает их быстрому нахождению, в том числе и для составления портфолио с другими целями. Не следует оставлять завершение ежегодного портфолио на начало следующего учебного года. За период каникул многое уходит из памяти, меняются некоторые позиции и установки. Самый оптимальный период для анализа работы за год - одна-две недели после завершения учебного года.

Начинается работа над ежегодной «копилкой» также за одну неделю до учебного года - с рефлексивного размышления (записанного в дневник или в виде отдельного эссе) об ожиданиях от нового учебного года, себя в профессии, учеников, коллег, школы в целом. Что можно дать для их развития, достижения общешкольных целей? Что можно взять от них, чему научиться? Далее выбирается одно из направлений профессионального роста, над которым специалист будет особенно серьезно трудиться в течение года. В ходе этой работы формулируется (и записывается) цель работы на год. Далее, один раз в месяц делается краткий обзор работы по достижению поставленной цели, а также общий анализ работы за месяц. В течение года в портфолио добавляются примеры использования методик и методических приемов, планы и программы своей работы и работы детей, фрагменты консультаций и уроков, конспекты литературы, статьи, обзоры книг и т. д. В конце года проводится анализ уровня достижения поставленной цели и всей работы.

3. Помощь в профессиональном развитии педагога-психолога.

Процесс определения целей профессионального развития, направлений специализации или переквалификации не всегда легок. Педагоги иногда жалуются на недостаток времени для профессионального развития, «текучку», мешающую их росту. Портфолио поможет и в этом случае. Оно может служить отражением профессиональных достижений и способом постановки и достижения целей развития в работе.

Прежде всего, в таком портфолио необходимо отразить основные, «базовые» принципы профессионального развития данного специалиста. Для чего необходимо развитие в профессии? Что лежит в его основе? Каковы направления развития? Кто может помочь в этом процессе? Где следует искать соответствующие знания и опыт? В виде эссе или дневниковых записей должны быть зафиксированы взгляды специалиста на суть своей работы.

Для того чтобы создать самому себе возможности для контроля, необходимо разработать структуру и программу развития. С этой целью определяется форма: курсы повышения квалификации, стажировка с отрывом или без отрыва от работы, самостоятельное изучение материала, обращение к помощи наставника или работа в группе коллег. Следует помнить, что, как правило, работа в группе, контроль и помощь наставника повышают эффективность работы. Для развития крайне важно иметь поддержку и помощь со стороны других людей. Если работа по развитию предполагает участие наставника, то и для педагога-психолога, и для наставника должны быть определены формы работы и сферы ответственности (например: «Педагог-психолог предоставляет материалы десяти консультаций для анализа и совместного обсуждения. Наставник консультирует его перед началом этих консультаций, участвует в совместном анализе результатов диагностики, анализирует формы и методы работы, их эффективность в конкретных случаях»). Программа развития включает в себя основные действия, сроки их исполнения и формы контроля (например: «До апреля просмотреть литературу по данной теме в библиотеках города. Форма контроля — конспекты, каталожные карточки, файлы с материалами»).

Следующий раздел посвящен определению форм и методов развития. К ним относятся приобретение новых знаний, наблюдение за работой специалистов, обсуждение с коллегами, постоянная работа с наставником или супервизором, разработка новых программ консультирования, анализ видеозаписей работы, чтение журналов по профессии, отработка практических навыков. По мере работы в портфолио вносятся конспекты, видеоматериалы, резюме, ксерокопии статей и др.

Другой раздел портфолио следует посвятить работе по повышению эффективности используемых методов и освоению новых методик и технологий. Частично это направление было описано выше. Кроме постановки целей, сбора примеров использования, следует обратить внимание на анализ эффективности новых методов работы в различных ситуациях, их диагностический и консультативный потенциал.

Предоставление администрации школы материалов для оценки работы педагога.

Портфолио может стать эффективным средством оценки профессиональных достижений специалиста. Обычно выделяют три способа оценки работы человека: оценку его деятельности, оценку уровня достижения поставленных целей и оценку соответствия заранее определенным критериям. Как правило, в школе используются все три вида оценки. Для официальных целей применяют первый способ (что и как делает человек) и третий (насколько он соответствует требованиям, предъявляемым к педагогам второй аттестационной категории).

И в первом, и в третьем случае информация, собранная в портфолио, будет почти одинаковой. В первом случае необходимо обратить внимание на подбор как можно более разнообразной информации о видах и направлениях деятельности педагога-психолога. Для критериальной оценки необходимо собрать как можно более полную информацию о своей деятельности в соответствии с выделенными критериями. Например, для аттестации на вторую квалификационную категорию необходим определенный стаж работы, умение использовать имеющийся арсенал форм и методов, прогностические и аналитические навыки. Соответственно портфолио должно содержать все эти сведения. В целом же, для предоставления администрации школы материалов с целью оценки деятельности педагога-психолога в портфолио должны быть представлены примеры и видеозаписи работы, обзор материалов по используемым формам и методам, достигнутые результаты, оценки эффективности работы в школе, официальная оценка работы, документация о полученном образовании и повышении квалификации. Не следует забывать, что администрацию зачастую интересуют количественные показатели, а не внутренняя «кухня».

Особого внимания заслуживает содержательная сторона портфолио, касающаяся общих подходов к, работе и оценке своей деятельности педагогом. В портфолио должен найти отражение уровень развития следующих основных умений:

1) подбор форм и методов работы к конкретной ситуации или поставленной задаче — соответствие форм и методов работы цели, учет уровня развития ребенка; подбор проводится с учетом возможностей измерения достигнутых результатов;

2) умения устанавливать и поддерживать контакт с учащимися, коллегами и родителями - создание соответствующего климата во время работы с клиентами, умение удерживать внимание детей во время работы с ними, умение убеждать и объяснять, поддерживать диалог, уважительное отношение к клиентам, эффективное использование времени;

3) умения проводить диагностику, консультирование и обучение - профессиональное владение методами и методиками работы, способность планировать деятельность, приводящую к максимальному результату, умение объяснять, подводить итоги и анализировать, использовать собственную активность и заинтересованность детей;

4) умения делать прогноз и давать оценку развития ребенка - умение наблюдать за деятельностью детей, осуществлять обратную связь, находить и использовать способы количественной и качественной оценки развития детей и их отношений, задавать эффективные вопросы.

При анализе следует учитывать, что не все в работе педагога-психолога зависит только от его умений и действий. Среди важнейших факторов, влияющих на эффективность деятельности, можно выделить организацию работы в школе, установившиеся взаимоотношения в педагогическом и ученических коллективах и между учителями и детьми, другие организационные факторы; факторы, зависящие от учеников, от педагогов, от несовершенства используемых методов работы.

Несомненно, создание портфолио требует некоторых затрат времени со стороны педагога-психолога, но его использование повлечет за собой осознанное профессиональное развитие и, как результат, получение большего удовлетворения от работы.

Составляющие профессионального саморазвития.

Профессиональное саморазвитие — это не массовое и даже не типичное явление, потому что не все обладают качествами, которые необходимы для целенаправленной работы над собой. Саморазвитие менеджера — это процесс осознанного целенаправленного развития себя как руководителя, который включает самостоятельное совершенствование своих знаний, умений, личностных и функциональных качеств, компетенции в целом. В практическом плане о профессиональном развитии человека говорят в тех случаях, когда уровень его мастерства не просто как-то изменяется, а повышается на порядок. Почему у одних людей происходят такие изменения, а у других нет?

Саморазвитие — это процесс осознанного целенаправленного развития себя как руководителя, который включает самостоятельное совершенствование своих знаний, умений, личностных и функциональных качеств, компетенции в целом, обеспечивающих эффективность профессиональной деятельности. Данный процесс представляет собой единство следующих составляющих:

В практическом плане о профессиональном развитии человека говорят в тех случаях, когда уровень его мастерства не просто как-то изменяется, а повышается на порядок. Почему у одних людей происходят такие изменения, а у других нет?

Профессиональное саморазвитие — это не массовое и даже не типичное явление, потому что не все обладают качествами, которые необходимы для целенаправленной работы над собой. Саморазвитие происходит только у тех, кто обладает необходимыми качествами, главными из которых являются:

внутренняя мотивация на профессиональные задачи, достижение высоких результатов в их решении и мотивация на себя;

способность к саморазвитию;

понимание содержания и методических основ саморазвития.

Эффективность саморазвития зависит и от внешних факторов:

организационных и социально-психологических условий профессиональной деятельности, в более широком контексте — от корпоративной культуры предприятия;

доступности для него современных информационных систем, а также подготовленности к работе с ними;

методического обеспечения условий профессионального развития.

Таким образом, для того, чтобы занимался саморазвитием, необходимо:

- внутренняя мотивация профессиональной деятельности;

- способность к саморазвитию.

При этом необходимы определенный уровень грамотности в вопросах и методах саморазвития, а также внешних организационно-методических условий.

Следует заметить, что не может быть саморазвития без стремления выполнять свои служебные функции эффективно и качественно. Поэтому первым диагностическим признаком саморазвивающегося менеджера является его отношение к работе.

Мотивированность на профессиональное развитие. Уровень активности профессионального развития определяется структурой мотивов трудовой деятельности менеджера. Если в этой структуре внутренние мотивы занимают доминирующие позиции или, еще лучше, один из них является ведущим мотивом, то это обеспечивает мотивированность менеджера на саморазвитие. Если же ведущим мотивом является один из внешних мотивов и в структуре мотивации менеджера на позициях доминирующих отсутствуют внутренние мотивы, можно говорить об отсутствии мотивированности на профессиональное саморазвитие, самосовершенствование.

Формирование мотивов и изменение структуры мотивации профессиональной деятельности — процесс сложный и длительный. Поэтому невозможно быстро сформировать у менеджера мотивированность на саморазвитие, если ее нет в структуре его мотивов. Наличие данной мотивации является одним из главных профессиональных качеств менеджера, способного самостоятельно сделать карьеру и добиться успеха в процессе преобразований.

Способности к саморазвитию. Развитие личности происходит благодаря разнообразию видов его деятельности и взаимодействию с другими людьми. Но наиболее активно оно происходит тогда, когда разносторонний профессионализм дополняется целенаправленным саморазвитием. Способностями к саморазвитию, так же, как и мотивированностью на него, обладают далеко не все менеджеры. Однако в отличие от мотивации способность к саморазвитию можно сформировать и развить достаточно быстро.

Основу способности к саморазвитию составляют умения:

видеть свои недостатки и ограничения;

анализировать их причины в собственной деятельности;

критически оценивать результаты своей работы, причем не только неудачи, но и особенно успехи.

Данные умения просты и понятны, но не все обладают ими в достаточной мере, а сформировать их самостоятельно сложно. Поэтому для создания предпосылок саморазвития менеджеру необходимо пройти специальное обучение, объем которого индивидуален для каждого.

Наличие мотивации и способности к саморазвитию свидетельствует о том, что менеджер уже не нуждается во внешней опеке своего профессионального роста. Он сам способен сделать максимальные усилия для того, чтобы полностью реализовать свой внутренний потенциал профессионального развития и достичь успехов, соответствующих ему.

Только грамотный специалист в этих вопросах может оценивать реальные возможности и выбирать правильное направление своего развития. В содержательном плане существуют три направления профессионального развития.

Первое — формирование умений и качеств, которых у менеджера нет, но которые ему необходимы. Это, конечно, трудная задача, и без помощи консультантов, преподавателей и тренеров ее не решить. Но организованные усилия в этом направлении саморазвития могут дать наиболее заметный эффект.

Второе — развитие имеющихся положительных умений и качеств, которые можно усилить, если их совершенствовать целенаправленно. Это наиболее легкая задача, которую с успехом решают многие менеджеры без внешней помощи, конечно, из тех, кто ее осознает.

Третье — устранение недостатков и ограничений, снижающих эффективность деятельности менеджера и мешающих профессиональному росту. Это весьма трудная задача, для ее решения большинству менеджеров необходима помощь тренеров и консультантов.

Теоретически наиболее эффективен путь саморазвития, когда менеджер работает над собой сразу по трем направлениям. Но на практике такой путь осуществить невозможно. Работа в любом из этих направлений является сложной и психологически трудной задачей.

Условия совершенствования

Для саморазвития нужны и определенные условия, и определенные ресурсы. К двум наиболее важным группам условий относятся культурные и личностные, которые в известной мере взаимосвязаны.

Условие 1. Организационная культура в виде сложившихся традиций, норм и ценностных ориентации может стимулировать и поддерживать инициативу работников в самосовершенствовании, а может, напротив, ее полностью блокировать. Например, к первым относится инновационная культура, а ко вторым — бюрократическая.

Условие 2. Высшие руководители могут быть примером саморазвивающегося новатора.

Для решения данной задачи важно также иметь некоторые ресурсы.

Первый из них — время для занятия саморазвитием.

Второй ресурс — доступ к информации.

Третий ресурс — методическая обеспеченность производственных условий, т. е. набор мероприятий, учебно-тренировочных технологий и обучающих программ, которые может использовать для своего профессионального развития.

Речь идет не об обязательных для всех мероприятиях или курсах повышения квалификации, а о программах, которые предлагаются заинтересованным работникам компании. Специалист, занимающийся самосовершенствованием, выбирает из предлагаемого набора только то, что считает для себя полезным и необходимым, что соответствует его потребностям и планам профессионального роста.

Саморазвитие человека — это процесс целенаправленных, планомерных осознанных действий над собой, включающий самосовершенствование своих знаний, качеств, навыков, умений и компетенции в целом, что дает возможность повысить результативность в профессиональной деятельности. Саморазвитие можно разложить на несколько составляющих:

- Личностное развитие;

- Интеллектуальное развитие;

- Профессиональное развитие;

- Физическое развитие.

Если вспоминают о профессиональном развитии, то только в том случае, когда уровень мастерства человека не чуток изменился, а повысился на порядок.

Профессиональное саморазвитие не является массовым явлением, потому что не у каждого есть необходимые качества, которые нужны для постоянной и упорной работы надо собой. Саморазвитием могут похвастаться только те личности, которые обладают рядом качеств:

- Понимание основ саморазвития;

- Мотивация на решение профессиональных задач и на достижение высоких результатов;

- Способность к саморазвитию.

На эффективность саморазвития влияют и внешние факторы:

- Создание социально-психологических условий в рамках корпоративной культуры компании;

- Наличия условий для развития;

- Доступ к информации и степени подготовленности для работы с ней.

Как видим, необходимым условием для саморазвития является наличие:

Хочется отметить, что не существует саморазвития без желания выполнять свои задачи более результативно и качественно. Поэтому лакмусовой бумажкой человека желающего заняться саморазвитием будет его отношение к своей работе.

Определить уровень на профессиональное саморазвитие можно следующим образом. Если доминирующими факторами на саморазвитие являются внутренние мотивы, то этот человек будет нацелен на саморазвитие, если же внутренние мотивы отсутствуют, то можно смело утверждать, что мотивация на саморазвитие у человека отсутствует.

Нельзя мотивы и внутреннюю мотивацию высосать из пальца — это процесс продолжительный и довольно сложный. Наличие у человека данного вида мотивации позволит ему самостоятельно добиться успеха в процессе преобразований.

Развитие человека происходит благодаря различным видам его деятельности и общению с другими людьми. Но более быстро это происходит тогда, когда профессиональная деятельность дополняется планомерным саморазвитием. Конечно, точно так же, как обстоит дело и с мотивацией саморазвитие присутствует не у всех, однако способность к саморазвитию можно создать и развить довольно быстро.

Умения необходимые для саморазвития:

Замечать недостатки и удерживающие самоограничения;

Анализ собственной работы;

Конструктивная критика своей деятельности.

Если игнорировать саморазвитие, то придется пройти путь естественного созревания, что не может служить гарантией эффективного результата. Если у человека присутствует мотивация и способности к саморазвитию, то это говорит о том, что человек уже созрел и не нуждается во внешнем присмотре за своим профессиональным ростом. Он самостоятельно способен прикладывать усилия с целью реализации внутреннего потенциала и достигать соответствующих результатов.

Грамотный человек, исходя из поставленных задач, умеет правильно расставлять приоритеты и выбирать правильный путь развития. Задачи могут быть как реальными, так и нереальными. Представим, что человек находится на пятой ступени карьерной лестницы. Логичным для него будет планирования перейти на шестую или при сверхусилиях сразу на седьмую. Если же человек, находящийся на пятой ступени планирует сразу перейти на десятую, то это говорит о неправильных действиях. Такой человек не понимает своих возможностей. Неправильная оценка имеющихся качеств приведет к стрессу, а не к успеху и профессионализму.

Существует три вида профессионально развития:

1. Формирование навыков и умений, которых у человека нет в наличии. Без посторонней помощи справиться с этой задачей будет практически невозможно.

2. Развивать и совершенствовать имеющиеся в наличии положительные умения и качества. Эту задачу можно решить самостоятельными усилиями.

3. Устранение самоограничений и недостатков, которые негативно сказываются на производительности и эффективности. Тут также понадобится помощь сторонних специалистов.

Надо отметить, что работать сразу по трем направлениям не получится, так как это трудоемкий и психически сложный процесс.

Необходимые условия для самосовершенствования:

Большинство людей думают, что для самосовершенствования не нужны специальные условия. Это ошибка! Нужны специальные условия и некоторые ресурсы. К наиболее важным условиям можно отнести культурные и личностные группы условий.

Организационная культура может стимулировать и помогать человеку в самосовершенствовании, а может и быть препоной. К первому можно отнести культуру, ориентированную на созидание и творчество, а ко второму — бюрократический аппарат.

Руководство может быть примером новатора, а может быть и острожного консерватора. От этого будет зависеть, какая будет атмосфера в коллективе. Если руководитель заинтересован в привлечении персонала к обсуждению производственных проблем, поддерживает инициативных и всем своим видом показывает, что хочет привлечь персонал к решению поставленных задач, не против конструктивной критики и не боится рисковать, то тогда создается хорошая возможность для саморазвития.

Для саморазвития каждый человек должен обладать такими ресурсами:

Свободное время для саморазвития;

Доступ к информации;

Наличие производственных условий. К таким условиям можно отнести обучающие программы, тренинги, семинары и различные обучающие мероприятия.

Создание необходимых условий и ресурсов, которые нужны для саморазвития, по определению требуют финансовых вложений. Если не стараться сэкономить каждую копейку, а вкладывать в саморазвитие, то это будет наиболее эффективная инвестиция.

16