Открытый урок

по русскому языку

«Деепричастие – особая форма глагола»

(Использование элементов технологии развития критического мышления).

7 класс

Класс: 7

Тема урока: Деепричастие – особая форма глагола.

(Использование элементов технологии развития критического мышления).

Цель урока: сформировать представление о деепричастии как особой форме глаголе; формирование навыка разграничения основного и добавочного действия, уметь использовать деепричастия в устной и письменной речи.

Задачи:

дать определение понятию «деепричастие»;

развивать умение видеть деепричастие и использовать его в речи;

воспитывать внимание к слову как носителю информации

формировать навык и использования полученного опыта в жизненных ситуациях;

формировать умение ставить вопросы, находить ответы, выделять главное;

способствовать выработке собственной точки зрения;

развивать мышление учащихся;

развивать творческие способности учащихся.

Методы и приёмы обучения: слово учителя, аналитическая беседа, работа в группах, работа с текстом, конструирование предложений, кластер, синквейн.

Технологии: Технология развития критического мышления через письмо, исследовательские, ИКТ, проблемные.

Оборудование: рабочие материалы, мультимедийный проектор,ПК, презентация.

Тип урока: урок обобщения и систематизации новых знаний.

Планируемые результаты: учащиеся должны получить представление о деепричастии как особой форме глагола, оформить его с помощью текста, организовать сотрудничество при обсуждении учебного материала на уроке, уметь слушать товарищей, вносить коррективы в услышанное, обосновывать свои ответы.

Предметные: проявляют позитивное отношение к правильной устной и письменной речи; знают и соблюдают нормы русского литературного языка; знают морфологические признаки глагола, определяют его в предложении; понимают значение деепричастий в речи; находят их в тексте; осуществляют самостоятельную запись текста.

Метапредметные:

Личностные - выражают положительное отношение к процессу познания; оценивают собственную учебную деятельность; принимают и осваивают социальную роль обучающегося.

Познавательные - воспроизводят по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; находят информацию, используя справочную литературу; осознанно и произвольно строят высказывание в устной форме; структурируют знания; строят рассуждения.

Регулятивные - принимают и сохраняют учебную задачу; планируют своё действие в соответствии с поставленной задачей; корректируют деятельность после его завершения на основе оценки и характера ошибок; анализируют свою работу; оценивают уровень владения учебным действием.

Коммуникативные - умеют координировать различные позиции в сотрудничестве; контролировать действия партнёра; формировать собственное мнение и позицию.

Основные понятия: критерии деления слов на части речи, части речи, деепричастие, основное и добавочное действие, грамматические признаки, синтаксическая роль.

Ход урока

1. Организационный момент.

2. Мотивация учебной деятельности учащихся

Слово учителя. Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас видеть. Меня зовут Амирасланова Наида Сейфудиновна. Я учитель русского языка и литературы Новомакинской средней общеобразовательной школы. Сегодня у нас с вами необычный урок. Мы видим в нашем классе гостей, которые хотели бы посмотреть, как мы с вами умеем трудиться, насколько мы целеустремленные и собранные. Я думаю, что вы будете сегодня на уроке внимательны и покажете себя только с лучшей стороны. Итак, мы начинаем.

2.А начать я хочу сегодня с чтения притчи.

Что такое притча? При́тча— короткий рассказ в иносказательной форме, заключающий в себе нравственное поучение (мораль). (слайд 1)

«Один молодой человек пришёл к своему духовному учителю и спросил: « Я каждый день, как вы советовали, произношу фразу: «Я принимаю радость в свою жизнь, но радости в моей жизни нет». Мудрец положил перед юношей ложку, кружку, свечу и попросил:

- Назови, что ты выбираешь из них.

- Ложку, - ответил юноша.

- Произнеси это 5 раз.

Я выбираю ложку, - постепенно повторил юноша 5 раз.

- Вот видишь, - сказал мудрец, - повторяй хоть миллион раз в день, она не станет пищей. Надо…

-Ребята, что же надо, что нужно сделать? Подумайте! (Протянуть руку и взять ложку).»

- Вот и вам сегодня надо протянуть руку, взять свои знания и применить их на практике. Вы готовы? Тогда в путь. Желаю удачи. А теперь внимание на экран.

(Слайд 2)

3. Прочитайте предложение.

Рыдая, глядела она им в очи, когда всемогущий сон начинал уже смыкать их, и думала: «Авось – либо Бульба, проснувшись, отсрочит денька на два отъезд».

- Ребята, давайте – ка вспомним с какого произведения взято это предложение?

(«Тарас Бульба»)

А кто написал это произведение? (Н. В. Гоголь)

- О ком в этом предложении идет речь?

(О матери, которая провожает сыновей в Запорожскую Сечь и материнским сердцем предчувствует, что не увидит больше детей). Давайте быстренько перенесемся в Запорожье.

-Это где находится и что там происходит в настоящее время?

- На Украине сейчас идет специальная военная операция, где участвует наша российская армия. А Запорожская область вошла в состав Российской Федерации.

Ребята , есть ли для вас незнакомые слова в этом предложении?

Давайте запишем в ваши словари эти слова: (Слайд 3)

Очи – глаза

Смыкать – закрывать

Авось – может быть

Отстрочит –отложит

Учитель: Поставьте вопросы к выделенным словам. Что они обозначают? Определите часть речи.

Учитель:

Учитель: Поставьте вопросы к словам рыдая, проснувшись.

Глядела (как? что делая?) рыдая

Отстрочит (когда? что сделав?) проснувшись

От какого слова можно задать вопрос к этим словам? (от глагола)

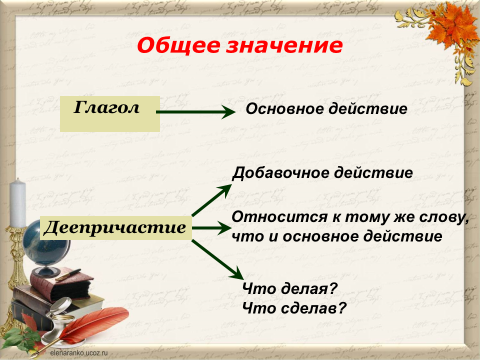

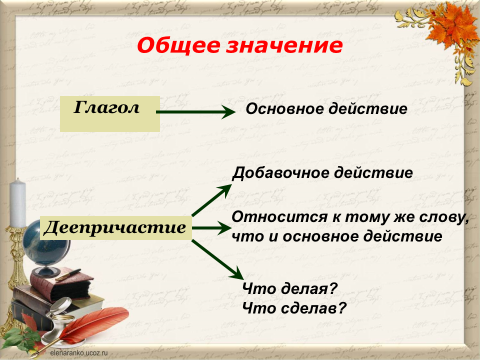

Глаголы глядела, отстрочит какое действие обозначают? (основное, главное действие)

Учитель: Рыдая, проснувшись (обозначают действие добавочное и дополняют главное действие)

Учитель: Каким членом предложения являются слова рыдая, проснувшись? (обстоятельство)

Учитель: А обстоятельство выражено деепричастием. Деепричастие обозначает добавочное действие.

3. Объявление темы, цели, задач урока. (слайд 4)

Слово учителя. Итак, какова тема нашего урока? «Деепричастие» (запишите в тетради число и тему урока: Деепричастие –особая форма глагола).

И эпиграфом нашего урока возьмём слова Розенталя: ( слайд 5)

Деепричастие …. Является принадлежностью в основном книжной речи. Их преимущество в краткости и динамичности. Им присуща большая выразительность.

Слово учителя. А цель и задача нашего урока (СЛАЙД 6)

Дать определение понятию «деепричастию» ,уметь определять морфологические признаки деепричастия, синтаксическую роль в предложении; научиться правильному употреблению деепричастий в речи.

Стадия осмысления новой темы.

Откройте ваши учебники стр.165. (П.22)

Прочитайте и сравните два предложения: (слайд 7)

Ребята прочитали текст, составили его план. (В первом предложении два глагола: прочитали, составили. Они обозначают действия независимые, самостоятельные)

Ребята, прочитав текст, составили его план. (Во втором предложении глагол составили обозначает основное, главное действие. А слово прочитав обозначает действие добавочное (что сделав?, когда?), оно дополняет главное действие, выраженное глаголом составили.

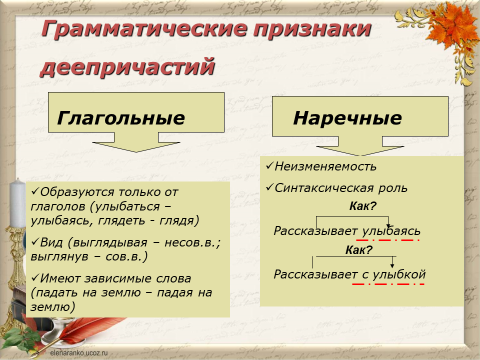

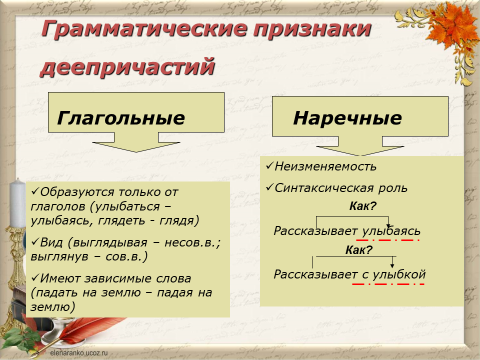

Грамматические признаки деепричастий

Выполние упражнения 231 (слайд 8)

Выпишите деепричастия с теми словами, к которым они относятся и указать признаки глагола и наречия.

Кроет крутя –несов.в., перех., невозвр.,неизмен.,обст.)

Блестя лежит –несов.в., неперех.,невозвр., неизм.,обст.)

Плывя сребрит – несов.в., неперех., невозв., неизм.,обст.

-Из этого задания какой вывод сделаем?

Давайте сделаем вывод (слайд 9)

Деепричастие –особая форма глагола, которая обозначает добавочное действие при основном, выраженном глаголом.

-Деепричастие имеет признаки глагола: вид (совершенный и несовершенный), переходность и непереходность, возвратность и невозвратность.

Имеет признаки наречия. Деепричастие не изменяется, поэтому не имеет окончания. В предложении деепричастие является обстоятельством.

Переходим к закрепленияю нашей темы: Синквейн ( слайд 10)

Следующий этап нашей работы – это творческая мастерская

Работаем в группах

Учитель: Я предлагаю по поводу того, что вы узнали о деепричастии составить синквейн.

Что такое синквейн? В переводе с французского слово «синквейн» означает стихотворение, состоящее из пяти строк, которое пишется по определенным правилам, является формой свободного творчества.

Правила написания синквейна

первая строка - одно слово, обычно существительное, отражающее тему синквейна;

вторая строка - два слова, прилагательные, описывающие основную мысль;

третья строка - три слова, глаголы, описывающие действия в рамках темы;

четвёртая строка - фраза из нескольких (обычно четырёх) слов, показывающая отношение к теме; таким предложением может быть крылатое выражение, цитата, пословица или составленная самим учащимся фраза в контексте с темой.

Ответы:

Деепричастие.

Связанное, самостоятельное.

Принадлежит, обозначает, украшает

Соединяют в себе признаки глагола и наречия.

Добавочное действие

Деепричастие.

Связанное, неизменяемое.

Подчеркивает, усиливает, создает.

Придает предложению особый вид.

Понятие.

Физминутка. (активизация внимания учащихся) (слайд 11)

Вы устали? Ну – ка встали!

По швам руки ОПУСКАЯ,

Плечи вверх ПРИПОДНИМАЯ,

Корпус влево НАКЛОНЯЯ,

Затем вправо ПРОГИБАЯ,

Головою ПОМОТАВ,

ПОКИВАВ и ПОВЗДЫХАВ…

ОТДОХНУВ немного дружно,

Скажем: «Поработать нужно!»

Учитель: Так, какие слова мы употребили в физкультминутке?

Закрепление

Учитель: Известный лингвист А.М.Пешковский сказал: «У каждой части речи свои достоинства». Давайте выясним, а какими достоинствами обладает деепричастие.

Задание: пользуясь материалом учебника на стр.165-167, параграф 22, составьте кластер.

Что такое кластер

Кластер — это графическая форма организации информации, которая изображается в виде схемы с обозначением всех связей между ними. Он представляет собой изображение, способствующее систематизации и обобщению учебного материала.

Составление кластера (слайд 12)

Задание для групп.

1 А группа: признаки глагола у деепричастия

2 Б группа: признаки наречия у деепричастия

Отчет групп о проделанной работе.

Учитель: Ребята, признаки каких частей речи имеет деепричастие?

Ученик: Деепричастие имеет признаки наречия и глагола.

«Собери фразеологизм». (слайд 13)

Нет никакого сомнения в том, что русский язык один из богатейших языков мира. Наличие в нём фразеологизмов придаёт речи образность и красоту.

Что такой фразеологизм?

Фразеологизм – это несвободное, неделимое, устойчивое по своему составу и структуре сочетание слов.

Учитель: Соберите два фразеологизма. Запишите в тетради.

Все дружно,………,принялись за дело - положа руку на сердце (искреннее , чистосердечно)

Я, ……….., призналась в любви - засучив рукава (не жалея сил)

Ученик:

Учитель: Объясните смысл фразеологизмов. В какой ситуации её можно использовать?

Стадия рефлексии.

Подведение итогов урока

(СЛАЙД 14)

Учитель: Что мы сегодня узнали на уроке?

Что для вас было трудным ?

Ученик: Как вы оцените наш урок? (ставят лайки)

Домашнее задание (слайд 15)

Я вам предлагаю написать о нашем уроке отзыв. Что такое отзыв? (отзыв – это ваше личное мнение, ваши эмоции , переживания, личные наблюдения и даже самостоятельные рассуждения о прочитанном или увиденном.

Составьте отзыв о нашем уроке и отправьте мне на мою электронную почту: …….

В память о нашем уроке я хочу вам подарить небольшие подарки

Спасибо за внимание!