Тема выступления: «Отличие современного урока от традиционного.»

Подготовила учитель физики и математики: О.В. Овчинникова

Урок – был, есть и остается основной формой образовательного процесса. Цель и результат каждого урока – формирование 3 групп результатов (личностных, метапредметных и предметных).

Отличие современного урока от традиционного:

отличается по способу передачи знаний и по характеру взаимоотношений:

По способу передачи знаний: объяснительно – иллюстративный и репродуктивные методы в традиционном уроке - деятельностные методы: проблемный, частично-поисковый и исследовательский в современном уроке.

По характеру взаимоотношений: субъектно-объектный в традиционной системе, субъектно-субъектный, партнерство, равноправие – в требованиях к современному уроку.

Введение УУД заменяет триединую цель урока.

Образовательная – формирование предметных результатов

Развивающая – формирование метапредметных результатов

( познавательные, коммуникативные, регулятивные УУД)

Воспитывающая – формирование личностных результатов.

Для формирования УУД – отдельная программа. УУД можно прописать сразу на раздел темы. Система заданий – в книге «Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред.. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010.

Главная методическая цель урока при системно - деятельностном обучении – создание условий для проявления познавательной активности учеников.

Современная дидактика – обучение в информационном обществе

(И.Я. Лернер, М.И. Скаткин, В.В. Краевский)

Главная методическая цель достигается следующими путями.

Ход познания – «от учеников». Учитель составляет и обсуждает план урока вместе с учащимися, использует в ходе урока дидактический материал, позволяющий ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания.

Преобразующий характер деятельности обучающихся: наблюдают, сравнивают, группируют, классифицируют, делают выводы, выясняют закономерности. То есть ребёнка нужно побудить к мыслительной деятельности, и планированию действий.

Учителю нужно иметь представление о том, как проявляется исследовательская активность по возрастам· Интенсивная самостоятельная деятельность обучающихся, связанная с эмоциональными переживаниями, которая сопровождается эффектом неожиданности. Задания с включением механизма творчества, помощью к поощрениям со стороны учителя. Учитель создает проблемные ситуации. Есть в программе.

Ситуация-проблема (когда решения нет)

Ситуация-оценка (решение уже есть)

Ситуация-иллюстрация

Ситуация-тренинг

Ситуация по алгоритму и др.

Коллективный поиск, направляемый учителем (вопросы пробуждающие самостоятельную мысль учеников, предварительные домашние задания). Учитель создает атмосферу заинтересованности каждого ученика в работе класса.

Создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы.

Гибкая структура. Учитель использует разнообразные формы и методы организации учебной деятельности, позволяющие раскрыть субъективный опыт обучающихся.

Реплика: невозможно забыть то, до чего додумался сам

Критерии эффективности проведения урока при системно – деятельностном подходе:

- наличие у учителя учебного плана проведения урока в зависимости от готовности класса;

- использование проблемных , творческих заданий;

Тему пишем в журнал, на урок идём с:

проблема проблемный? проблемная ситуация

проблема проблемный? проблемная ситуация

- применение знаний, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму материала (словесную, графическую, условно-символическую);

- создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в ходе урока;

- обсуждение с детьми в конце урока не только того, что «мы узнали» но и того, что понравилось (не понравилось) и почему, что бы хотелось выполнить ещё раз, а что сделать по-другому;

- стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных способов выполнения заданий;

Реплика:

| Начальная школа | Основная школа | Старшая школа |

| научить учиться | научить учиться в общении | применение знаний на практике |

|

| ситуации выбора | проекты; индивидуальные образовательные маршруты |

- оценка (поощрение) при опросе на уроке не только правильного ответа ученика, но и анализ того, как ученик рассуждал, какой способ использовал, почему и в чём ошибался;

- отметка, выставляемая ученику в конце урока, должна аргументироваться по ряду параметров: правильность, самостоятельность, оригинальность;

- при задании на дом называется не только тема и объём задания, но подробно разъясняется, как следует рационально организовать свою учебную работу при выполнении домашнего задания.

Больший эффект даёт выполнение домашнего задания, к необходимости которого ученик подошёл сам

Классификация типов урока:

Типы урока: (классика)

урок усвоения новых знаний.

урок совершенствования знаний, умений, навыков.

урок систематизации и обобщения ЗУН.

урок контроля знаний и умений.

урок коррекции ЗУ (работа над ошибками)

Комбинированный урок.

Системно-деятельностный подход предлагает следующие типы уроков

5 групп уроков, которые распределяются по целеполаганию.

1 группа – уроки «открытия» новых знаний.

Выделяют 2 цели:

А) деятельностная : работает на метапредметный результат. Формирование у учащихся умений реализовывать новые способы действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные).

Б) содержательная – расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов.

2 группа – урок отработки умений и рефлексии.

А) деятельностная цель: - формирование способностей к рефлексии корреционно -контрольного типа и реализации коррекционной нормы ( фиксирование собственных затруднений, контроль и проект выхода из затруднений). Формирование регулятивных УУД.

Б) содержательная цель: - закрепление и коррекция изученных способов действий, понятий, алгоритмов

3 группа - уроки построения системы знаний (общеметодологической направленности)

А) деятельностная цель: формирование деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания.

Б) содержательная цель: построение обобщенных деятельных норм и выявление теоретических основ развития содержательно- методических линий.

Уроки этой группы учат систематизировать и наращивать знания, видеть какие знания есть у ребенка, а каких еще не хватает.

4 группа – уроки развивающего контроля.

А) деятельностная цель: формирование способностей к осуществлению контрольной функции.

Б) содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов.

5 группа – урок – исследование (урок творчества)

А) деятельностная цель: формирование способностей применять новые знания в учебной деятельности.

Б) содержательная цель: - Проведение эксперимента, наблюдений, чтение литературы, размышление. Создание мотивации на успех для каждого ребенка.

Структура урока для каждой группы - имеет свои особенности, но общий «скелет» отличается от традиционного.

Структура традиционного урока:

1. Орг. Момент.

2. Проверка Д/З.

3. Сообщение темы урока.

4. Актуализация знаний.

5. Вариативность (в зависимости от типа и вида урока).

6. Подведение урока.

7. Д/з.

7. Д/з.

Структура современного урока.

1. Восприятие информации.

2. Понимание

3. Запоминание

4. Применение

5.Перенос знаний. Творческое применение.

Алгоритм конструирования урока открытия нового знания:

1. Выделить и сформулировать новое знание.

2. Смоделировать способ открытия нового знания.

3. Вычленить мыслительные операции, используемые при открытии нового знания.

4. Определить необходимые ЗУН и способы его повторения.

5. Подобрать упражнения для этапа актуализации, опираясь на перечень необходимых мыслительных операций и ЗУНов.

6. Смоделировать затруднение и способ его фиксации.

7. Смоделировать проблемную ситуацию и диалог.

8. Составить самостоятельную работу и объективно обоснованный эталон.

9. Определить приемы организации и проведения первичного закрепления.

10. Подобрать задания для этапа повторения по уровням.

11. Провести анализ урока по конспекту.

12. Внести при необходимости коррективы в план конспекта

.

Сруктура урока открытия нового знания

Сруктура урока открытия нового знания

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности

Цель: мотивировать (организовать самоопределение) учащихся к УД

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии.

Цель: подготовить мышление учащихся к последующим шагам УД и организовать фиксирование каждым из них индивидуального затруднения в пробном действии.

3. Выявление места и причины.

Цель: организовать анализ учащимися возникшей ситуации и на этой основе подвести к выявлению места и причины затруднения.

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель, тема, план, сроки, способ, средство).

Цель: построить проект выхода из затруднения.

5. Реализация построенного проекта

Цель: реализовать построенный проект

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.

Цель: организовать усвоение детьми нового знания при решении типовых задач с проговариванием во внешней речи.

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону

Цель: организовать самопроверку детьми на основе сопоставления с эталоном своего умения применять новое знание в типовых.

8. Включение в систему знаний, повторение.

Цель:

- выявить границы применимости нового знания и научить использовать его в системе изученных ранее знаний.

-повторить учебное содержание, необходимое для обеспечения содержательной непрерывности

9. Рефлексия УД на уроке

Цель: организация рефлексии и самооценки учениками своей УД на уроке.

Технологическая карта урока

| Этап урока | Деятельность учителя | Деятельность ученика | УУД |

| 1.Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности | | | |

| 2. Актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии. | | | |

| 3. Выявление места и причины. | | | |

| 4. Построение проекта выхода из затруднения (цель, тема, план, сроки, способ, средство). | | | |

| 5. Первичное закрепление | | | |

| 6.Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону | | | |

| 7. Рефлексия | | |

|

Февраль 2015 год

МБОУ АСОШ

Разработка конспекта урока по физике в 7 классе по физике

на тему:« Строение вещества. Молекулы и атомы»

на основе системно – деятельностного подхода, как методологической основы ФГОС ООО.

Выполнила:

Овчинникова О.В.–

учитель физики и математики

высшей квалификационной категории

х. Апаринский

2014-2015 уч.год

В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения основные отличия современного урока от традиционного можно рассмотреть и по требованиям к уроку (Таблица 1), и по типологии уроков (Таблица 2):

Таблица 1

| Требования к уроку | Традиционный урок | Урок современного типа |

| Объявление темы урока | Учитель сообщает учащимся | Формулируют сами учащиеся |

| Сообщение целей и задач | Учитель формулирует и сообщает учащимся, чему должны научиться | Формулируют сами учащиеся, определив границы знания и незнания |

| Планирование | Учитель сообщает учащимся, какую работу они должны выполнить, чтобы достичь цели | Планирование учащимися способов достижения намеченной цели |

| Практическая деятельность учащихся | Под руководством учителя учащиеся выполняют ряд практических задач (чаще применяется фронтальный метод организации деятельности) | Учащиеся осуществляют учебные действия по намеченному плану (применяется групповой, индивидуальный методы) |

| Осуществление контроля | Учитель осуществляет контроль за выполнением учащимися практической работы | Учащиеся осуществляют контроль (применяются формы самоконтроля, взаимоконтроля) |

| Осуществление коррекции | Учитель в ходе выполнения и по итогам выполненной работы учащимися осуществляет коррекцию | Учащиеся формулируют затруднения и осуществляют коррекцию самостоятельно |

| Оценивание учащихся | Учитель осуществляет оценивание учащихся за работу на уроке | Учащиеся дают оценку деятельности по её результатам (самооценивание, оценивание результатов деятельности товарищей) |

| Итог урока | Учитель выясняет у учащихся, что они запомнили | Проводится рефлексия |

Таблица 2

| Традиционный урок | Урок в соответствии с ФГОС ООО |

|

Урок ознакомления с новым материалом | Урок по типологии ОС «Школа 2100» Урок первичного предъявления новых знаний (выделение действий по образцу, алгоритму) |

|

Урок закрепления | Урок формирования первоначальных предметных умений (правильное воспроизведение образцов, применение алгоритмов и правил) |

| Урок применения новых знаний, умений | Урок применения предметных умений (самостоятельное решение задач повышенной сложности) |

| Урок обобщения | Урок обобщения и систематизации (уровень формирования УУД) |

| Урок проверки и коррекции | Контрольный урок |

|

| Коррекционный урок |

|

Урок формирования знаний | Типология уроков в дидактической системе деятельностного метода: Уроки деятельностной направленности по целеполаганию: Урок «открытия» нового знания |

| Урок совершенствования знаний Урок закрепления и совершенствования знаний | Урок рефлексии |

| Урок обобщения и систематизации знаний | Урок общеметодологической направленности |

| Урок контроля знаний, умений, навыков Урок коррекции знаний, умений, навыков | Урок развивающего контроля |

Одно из главных отличий современного урока от традиционного состоит в том, что в основе ФГОС второго поколения лежит системно - деятельностный подход.

Деятельностный подход - это организация учебного процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности школьника.

В связи с этим меняется позиция учителя и ученика, задачи урока и т.д.

Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), а с вопросом.

Позиция ученика: за познание мира, (в специально организованных для этого условиях).

Структура урока с позиций системно - деятельностного подхода

состоит в следующем:

ученик принимает проблемную ситуацию;

вместе выявляют проблему;

учитель управляет поисковой деятельностью;

ученик осуществляет самостоятельный поиск;

обсуждение результатов.

Конспект урока по теме «Строение вещества. Молекулы и атомы»

7 класс

Цель урока: Рассмотрение вопросов строения вещества, строения молекул, формирование объективной необходимости изучения нового материала.

Задачи:

– образовательные: Формировать умения анализировать, сравнивать, переносить знания в новые ситуации, планировать свою деятельность при построении ответа, выполнении заданий и поисковой деятельности.

– развивающие: Развивать умения строить самостоятельные высказывания в устной речи на основе усвоенного учебного материала, развитие логического мышления.

– воспитательные: создать условия для положительной мотивации при изучении физики, используя разнообразные приемы деятельности,

сообщая интересные сведения; воспитывать чувство уважения к собеседнику, индивидуальной культуры общения.

Тип урока: урок «открытия» новых знаний.

Методы обучения: эвристический, объяснительно-иллюстративный, проблемный, демонстрации и практические задания, решение задачи физического содержания.

Техническое оборудование: компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран.

Лабораторное оборудование для демонстрации опытов на столе учителя: яблоко, нож, резиновый мяч (воздушный надутый шарик), модель упругих пружин, две книги с вложенными друг в друга страницами, мензурка с водой, стакан с водой, стакан с окрашенной водой, мензурка со спиртом, закрытая колба с дымом,

Лабораторное оборудование для проведения опытов на парте учащихся: металлическая проволока, тетрадные листы, колба с водой, стакан, красящее вещество, пластилин, резина, капрон

ПЛАН УРОКА:

Организационный момент (1 мин);

Этап постановки цели и задачей урока (4 мин);

Этап получения новых знания (8 мин);

Этап исследовательской работы учащихся (15 мин);

Этап обобщения и закрепления нового материала (13 мин);

Заключительный этап: домашнее задание, итоги урока (2 мин);

Рефлексия (2 мин).

ХОД УРОКА

I. Организационная часть (приветствие, проверка готовности к уроку, эмоционального настроя)

Здравствуйте, ребята! Поприветствуйте друг друга . И я рада приветствовать вас на уроке, на котором мы продолжим открывать страницы в познании окружающего нас мира. Впереди нас ждут интересные открытия. Готовы? Да! Тогда приступим…

II. Целеполагание и мотивация

Человек издавна пытался объяснить явления, происходящие в природе, познать не только слышимое, но и неслышимое, не только видимое, но и не видимое.

Все мы знаем, что вода может быть и жидкой (это её естественное состояние), и твердой – лёд (при температуре ниже 0°С), и газообразной – водяной пар (слайд № 1). Отличаются ли свойства воды, льда и водяного пара? Может кто-то и затрудняется ответить. Поэтому, рассмотрим ещё один пример: алмаз и графит, два тела состоящие их углерода (слайд № 2). Отличаются ли их свойства? Конечно, графит легко расслаивается – грифель карандаша тому подтверждение, алмаз – один из самых твердых пород. Чем можно объяснить такую разницу?

Молодцы! Чтобы ответить на этот вопрос, и на многие другие, необходимо знать внутреннее «устройство» тел.

Как вы думаете, какая тема урока «ожидает» нас сегодня?

Тема урока: Строение вещества. Молекулы и атомы.

Цель, которую мы ставим сегодня перед собой: получить представление о внутреннем строении вещества, ответить на вопросы

1. Как доказать, что все вещества состоят из частиц?

2. Какими размерами и массами определяются частицы вещества?

3. Почему не видны частицы, из которых состоит вещество?

4. Почему твердые тела, состоящие из частиц, кажутся сплошными?

Откройте свои рабочие тетради и запишите тему сегодняшнего урока «Строение вещества. Молекулы и атомы» (слайд № 3)

III. Первичное усвоение новых знаний

Вы не поверите, но вопросами внутреннего «устройства» тел задавалось человечество ещё в древние времена. Легенда гласит, что в Древней Греции в IV-V веках до н.э. ученый Демокрит (слайд № 4), держа в руке яблоко, задумался: сколько раз можно яблоко разрезать на части? (Действенные генеративные вопросы)

Правильно, деление яблока можно выполнять до какой-то малой части. Эту малую и неделимую часть Демокрит назвал атом, что в переводе с древнегреческого языка так и переводится «неделимый». Продолжили изучать строение вещества уже ученые XVIII века. Но с древних времен и до наших дней утверждение о строении вещества является одним из самых верных и значимых для изучения тепловых, электрических и квантовых явлений. Как же мы с вами можем сформулировать это утверждение.

Правильно. Все вещества состоят из мельчайших частиц - молекул.

Ребята, возьмите, пожалуйста, лист №1 «Строение вещества». Ваша цель: в ходе урока заполнить данную таблицу. Записываем первое утверждение. Теперь подумаем, как это утверждение можно доказать. Есть два способа: прямое (слайд № 5) и экспериментальное (слайд № 6). Микроскопов не было в Древней Греции, нет и у нас с вами, да и не в каждой физической лаборатории есть такое оборудование, поэтому воспользуемся вторым способом доказательства существования молекул.

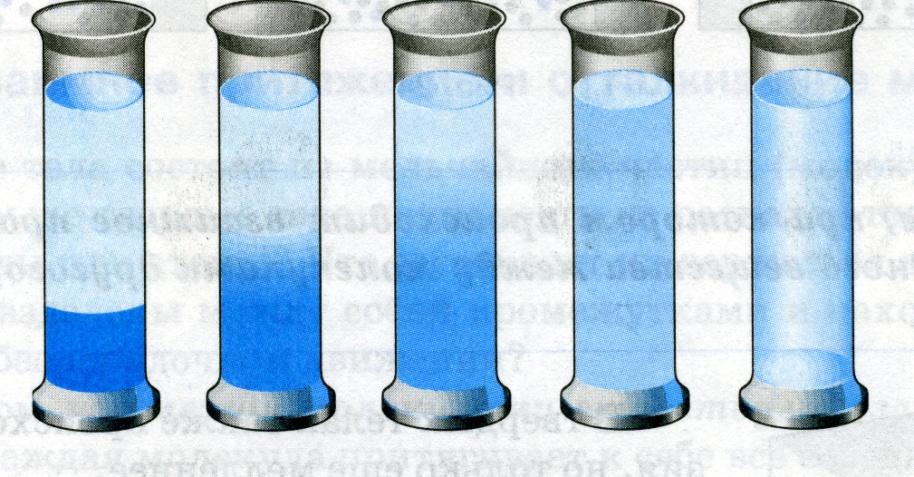

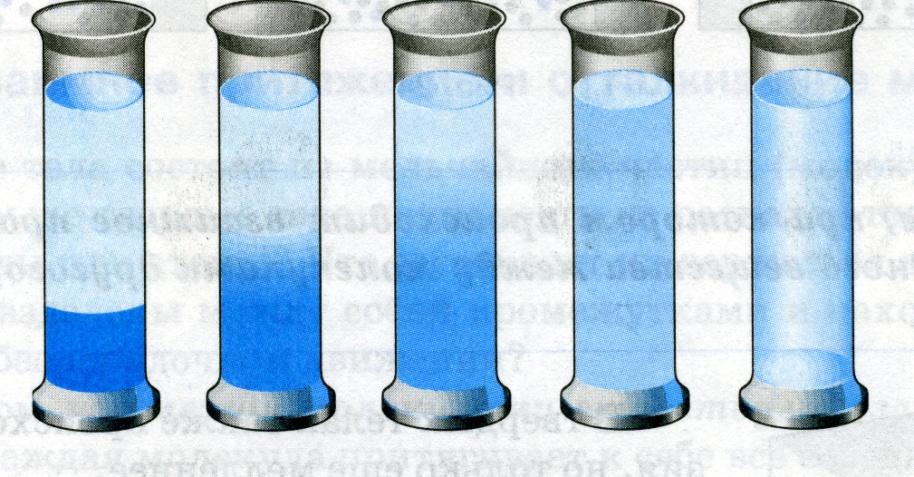

Я могу продемонстрировать следующий опыт: опыт с мензурками с небольшим объемом воды и стаканом с окрашенной водой. При переливании воды из стакана в мензурку № 1, из мензурки № 1 в мензурку 2, из мензурки № 2 в мензурку № 3. Наблюдаем, что в мензурках вода окрашивалась, хоть и не так ярко как в стакане.

А теперь посмотрите на то оборудование, которое у вас на парте, и подумайте, что из это оборудования вы могли бы использовать для доказательства первого утверждения. Подумали, обсудили в парах, проделали, записали в таблицу.(Сингал Релли Робин: учитель спрашивает у ученика, что ему сообщил его партнер по плечу)

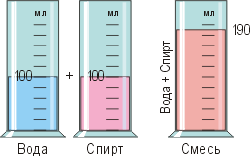

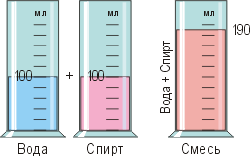

Молодцы! Мир молекул уникален и удивителен. Вот еще один опыт (слайд № 7). В одну мензурку нальём 100 мл воды, а в другую – 100 мл подкрашенного спирта. Перельём жидкости из этих мензурок в третью (см. рисунок). Удивительно, но объём смеси получится не 200 мл, а меньше: 190 мл. Однако при этом масса смеси в точности равна сумме масс воды и спирта. /В опыте спирт можно заменить сахаром-рафинадом/

Почему же так происходит? (Действенные конструктивные вопросы)

Или воздушный шарик можно сжать без особого труда. Почему?

Между молекулами есть промежутки. Запишите в таблицу второе утверждение. Посмотрите на то оборудование, которое у вас на парте, и подумайте, что из это оборудования вы могли бы использовать для доказательства второго утверждения. Подумали, обсудили в парах, проделали, записали в таблицу.(Сингал Релли Робин: учитель спрашивает у ученика, что ему сообщил его партнер по плечу)

Вывод: все вещества состоят из молекул и между молекулами есть промежутки! Но, все тела мы видим сплошными. (слайд № 8) Дело в том, что молекулы настолько малы, что оптической силы глаза не достаточно для видения молекул. Поможет в определении размера молекул эксперимент. (слайд № 9) Размер молекулы масла d=1,6·10¯⁹м=1,6 нм (нанометр).

Не смотря на свои столь малые размеры, молекулы состоят ещё из более мелких частиц – атомов. Например, наименьшая частица воды – молекула воды. (слайд № 10) Она состоит их трех атомов: двух атомов Н – водорода и одного атома О – кислорода. Знания об атомах сегодня в науке позволяют создавать не только автомобили или электромобили, но и наномобили. (слайд № 11)

Ученые доказали, что молекулы разных веществ отличаются друг от друга, а молекулы одного вещества - одинаковы. Молекулы воды одинаковы (слайд № 12), молекулы углерода в графите и алмазе одинаковы (слайд № 13). На вопрос: почему отличаются свойства этих тел, мы ответим с вами на следующих наших уроках…

IV. Первичная проверка понимания

У нас осталась последняя колонка таблицы не заполненная. Подумайте, что было бы, если бы не было молекул? Что было бы, если бы не было промежутков между молекулами? (Действенные фасильтирующие вопросы)

Подумали, обсудили в парах, записали в таблицу.(Сингал Релли Робин)

Ребята, встаньте, пожалуйста, кто полностью справились с этим заданием. (Тэйк – Оф – Тач Даун). Спасибо!

V. Физкультминутка: упражнения на снятие мышечного напряжения.

VI. Первичное закрепление новых знаний: Видео вопрос «Тепловое расширение твердого тела» http://class-fizika.narod.ru/vid.htm (слайд № 14)

Просмотр видео с отключением звука. Ребятам предлагается ответить на вопросы: Что будет дальше? (видео останавливается на моменте нагревания шара); Прокомментируйте видеоролик. (Зум Ин)

Подумали, обсудили в парах.(Сингал Релли Робин: учитель спрашивает у ученика, что он сам думает, как он сам ответил)

VII. Подведение итогов урока

«Если бы я захотел читать, еще не зная букв, это было бы бессмыслицей. Точно так же, если бы я захотел судить о явлениях природы, не имея никакого представления о началах вещей, это было бы такой же бессмыслицей». Эти слова принадлежат русскому ученому М.В.Ломоносову.

Подведем итоги урока. Для этого выполним следующие задания: рефлексия учебных знаний.(слайд № 15-16)

Сегодня знания о молекулах вещества заложены в основу атомной и ядерной физики, давшие возможность развиваться нано технологиям.(слайд № 17) На следующих уроках мы продолжим изучать характеристики молекул и сможем ответить на вопросы: почему вода, водяной пар и лед (алмаз и графит) состоят из одинаковых молекул, но свойства имеют различные, почему распространяются запахи и окрашиваются жидкости. И сможем заполнить таблицу № 1 полностью.

VIII. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению

Задание на дом:

– §§ 7-8; вопросы;

– кроссворд - наоборот;

– сообщение по теме «Интересные факты о молекулах».

IX. Рефлексия

В ходе нашего урока вы показали себя наблюдательными экспериментаторами, способными не только подмечать вокруг себя все новое и интересное, но и самостоятельно проводить научное исследование.

Наш урок подошёл к концу. Давайте ответим на вопрос: «Что тебе понравилось на уроке?». Рефлексия учебных действий.

Спасибо, ребята, за совместную работу. Я была рада встретиться с вами. До встречи!

Главной методической целью урока при системно-деятельностном обучении является создание условий для проявления познавательной активности учеников. В связи с чем изменяется и характер деятельности учителя и характер деятельности ученика:

| Предмет изменений | Традиционная деятельность учителя | Деятельность учителя, работающего по ФГОС |

| Подготовка к уроку | Учитель пользуется жестко структурированным конспектом урока | Учитель пользуется сценарным планом урока, предоставляющим ему свободу в выборе форм, способов и приемов обучения |

| При подготовке к уроку учитель использует учебник и методические рекомендации | При подготовке к уроку учитель использует учебник и методические рекомендации, интернет-ресурсы, материалы коллег. Обменивается конспектами с коллегами |

| Основные этапы урока | Объяснение и закрепление учебного материала. Большое количество времени занимает речь учителя | Самостоятельная деятельность обучающихся (более половины времени урока) |

| Главная цель учителя на уроке | Успеть выполнить все, что запланировано | Организовать деятельность детей: • по поиску и обработке информации; • обобщению способов действия; • постановке учебной задачи и т. д. |

| Формулирование заданий для обучающихся (определение деятельности детей) | Формулировки: решите, спишите, сравните, найдите, выпишите, выполните и т. д. | Формулировки: проанализируйте, докажите (объясните), сравните, выразите символом, создайте схему или модель, продолжите, обобщите (сделайте вывод), выберите решение или способ решения, исследуйте, оцените, измените, придумайте и т. д. |

| Форма урока | Преимущественно фронтальная | Преимущественно групповая и/или индивидуальная |

| Нестандартное ведение уроков | – | Учитель ведет урок в параллельном классе, урок ведут два педагога (совместно с учителями информатики, психологами и логопедами), урок проходит с поддержкой тьютора или в присутствии родителей обучающихся |

| Взаимодействие с родителями обучающихся | Происходит в виде лекций, родители не включены в образовательный процесс | Информированность родителей обучающихся. Они имеют возможность участвовать в образовательном процессе. Общение учителя с родителями школьников может осуществляться при помощи Интернета |

| Образовательная среда | Создается учителем. Выставки работ обучающихся | Создается обучающимися (дети изготавливают учебный материал, проводят презентации). Зонирование классов, холлов |

| Результаты обучения | Предметные результаты | Не только предметные результаты, но и личностные, метапредметные |

| Нет портфолио обучающегося | Создание портфолио |

| Основная оценка – оценка учителя | Ориентир на самооценку обучающегося, формирование адекватной самооценки |

| Важны положительные оценки учеников по итогам контрольных работ | Учет динамики результатов обучения детей относительно самих себя. Оценка промежуточных результатов обучения |

1. При проведении организационного момента прозвучало не только приветствие, проведена проверка готовности к уроку, но и было обращено внимание на создание эмоционального настроя учащихся;

2. На этапе урока целеполагание и мотивация учащиеся формулируют

тему урока и цели урока самостоятельно;

3. На этапе урока «открытия» знаний вывод о строении вещества делают сами учащиеся;

4. На этапе урока первичное усвоение новых знаний, первичная проверка понимания, через организацию самостоятельной практической работы учащиеся, самостоятельно делают выводы и объясняют полученные результаты.

5. При первичном закреплении учащиеся подводят итог урока.

6. Этап урока информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению проводится.

7. На этапе рефлексия (подведение итогов занятия): Предлагается учащимся ответить на «вопросы»:

• Сегодня я узнал…

• Было интересно…

• Было трудно…

• Я понял, что…

• Я научился…

• Меня удивило…

• Мне захотелось…»,т.е дается оценка своей учебной деятельности на уроке.

7. Д/з.

7. Д/з. Сруктура урока открытия нового знания

Сруктура урока открытия нового знания