Просмотр содержимого документа

«Презентация к уроку "Культура России 15-16 вв."»

- Местные культурные традиции уступают место общерусским;

- более весомо заявляют о себе мотивы патриотизма, национальной гордости;

- сказывается растущее влияние самодержавной тирании и крайностей крепостничества, опричного террора на культурную среду русского общества.

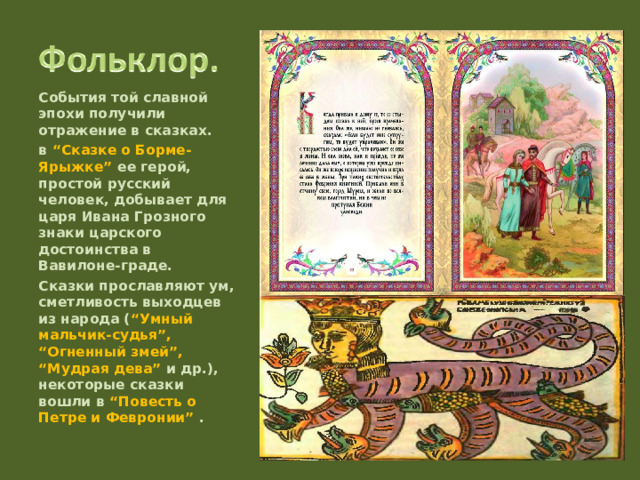

События той славной эпохи получили отражение в сказках.

в “Сказке о Борме-Ярыжке” ее герой, простой русский человек, добывает для царя Ивана Грозного знаки царского достоинства в Вавилоне-граде.

Сказки прославляют ум, сметливость выходцев из народа ( “Умный мальчик-судья”, “Огненный змей”, “Мудрая дева” и др.), некоторые сказки вошли в “Повесть о Петре и Февронии” .

Пословицы, которые вписал царь Грозный в свое послание старцам Кирилло-Белозерского монастыря: “Жалует царь, да не жалует псарь”, “дати волю царю, ино и псарю”.

Народ прославляет взятие Казани, особенно героев штурма — пушкарей, Ермака Тимофеевича.

Царя народ, с одной стороны, воспевает за воинские подвиги, расправы с боярами; с другой — отмечает его жестокий нрав; в целом же поддерживает за защиту единой России — “Московского царства”

- Центрами грамотности и просвещения оставались, как и прежде, монастыри;

- “ Мастера грамоты” появляются в городах и по деревням;

- Учили сначала азбуку, потом—Часослов (молитвы, богослужебные тексты по часам церковной службы), письмо, Псалтирь (псалмы царя Давида). На этом учение обычно заканчивалось.

За нерадение учитель, в соответствии с обычаем, мог и должен был “сокрушать ребра”, “учащать раны” ученикам своим. Той же цели—внушению “книжной премудрости”—служила и “душеспасительная” розга.

.

- Появлялись руководства по грамматике — труды Максима Грека: “Начало грамоты греческой и русской”, “Предисловие о буковице, рекше о азбуце”, “Беседа о учении грамоте...”, “Сказание грамотичным степенем”;

- появляется первое пособие по арифметике — “Книга, рекома по-гречески Арифметика, а по-немецки Алгоризма, а по-русски цыфирная счетная мудрость”

- Составлялись пасхалии специальные таблицы с указанием дат Пасхи и других праздников по годам.

- Знания в области физики, техники требовались мастерам-литейщикам при изготовлении пушек, пищалей, в том числе и нарезных орудий, созданных в России.

- Солеварение и поташное производство, лечебное и иконописное дело требовали знаний из прикладной химии, медицины, и они отражены в рукописях рецептурного характера, травниках

- Во второй половине XVI — начале XVII в. появились детальные руководства по солеварению (“Роспись, как зачать делать новая труба в новом месте”), по писцовому делу (1556 г.), статья “О земном верстании, как землю верстать” (исчисление площади квадратов, прямо- и треугольников, параллелограммов, трапеций).

- В “хождениях” авторы описывали страны, которые посетили.

- “ Хронограф” (обзор всемирной истории) 1512 г;

- “ Повесть о Вавилонском царстве”;

- “ Сказание о князьях Владимирских”.

- “ Повесть о Молодинском сражении” 1572 г.,

- “ Повесть о прохождении Стефана Батория на Псков”.

- Грозный в письме к шведскому королю без тени сомнения утверждал: “Мы от Августа кесаря родством ведемся”.

Многие публицисты обсуждают проблемы самодержавия и устроения государства, боярства и положения крестьян. И. С. Пересветов выступает сторонником сильной царской власти. Он писал: “Царю нельзя быть без грозы: как конь под царем без узды, тако и царство без грозы”. Он выступает сторонником “правды” (“Бог не веру любит, а правду”), “книг”, “мудрости”, противником холопства, “которая земля порабощена, в той земле зло сотворяется... всему царству оскудение великое”.

Сильвестр, протопоп Благовещенского собора в том же Кремле, в посланиях, “Домострое” (ему принадлежит окончательная редакция памятника) проповедует рациональное хозяйствование, получение “правильного стяжания” (прибыли).

- обличали стремление присвоить труд чужих рук, сребролюбие, чревоугодие, гордость, тщеславие и прочие пороки.

- Иосиф Волоцкий же говорил о другом: “Церкви богатство — Божье богатство”.

На рубеже XV—XVI вв. оформляется Кремлевский ансамбль в Москве — стены и башни, соборы и Грановитая палата. Возводили их итальянские архитекторы (Аристотель Фиораванти, Пьетро Солари, Марко Руффо, Алевиз Новый и др.)

Хоромы Строгановых в Соли-Вычегодской. Гравюра И. Ческого. 1842 год

- На рубеже XV — XVI вв. в иконописи и фресковой живописи прославились Дионисий с сыновьями и соратниками.

- Церковь после Стоглавого собора 1551 г. усиливает надзор за иконописцами.

- В конце XVI в. получают известность иконы “строгановского письма”. Они отличаются миниатюрностью, тонкостью и изяществом прорисовки, декоративностью и праздничностью.

- С конца XV в. начинается расцвет искусства эмали, забытого во времена ордынского ига;

- В церковном обиходе часто использовали изделия с художественным шитьем;

- Знатные люди жили в хоромах, обычно двухэтажных, с разными пристройками, жилыми и хозяйственными, для себя, дворни, скота и птицы. Дома в основном — деревянные, но встречались и каменные.