МОУ « СОШ № 84»

Приемы формирования самооценки и самоконтроля в начальной школе

Работу выполнила:

учитель начальных классов

Т.А.Сословская

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) ориентирован на становление личностных характеристик выпускника. Самооценка – это важнейший психологический фактор формирования учебной деятельности учащегося, поэтому она играет значимую роль в становлении его индивидуальных особенностей и возрастных характеристик. Поэтому вопрос о формировании самооценки в начальных классах является актуальным в настоящее время.

Развитие нашего российского общества повышает требования к формированию активной, созидающей личности, поэтому делают особо значимыми исследования проблемы становления процессов регуляции, которые позволяют человеку выступать как истинному субъекту своего собственного поведения и своей деятельности, а также самостоятельно определять перспективы своего развития, пути и средства их реализации.

Вопросы, которые связаны с развитием самооценки, входят в круг центральных проблем педагогической и возрастной психологии. Умение оценить себя закладывается в самом раннем детстве, а развитие и совершенствование его происходит в течение всей жизни человека.

Контроль и оценка результатов обучения являются обязательным компонентом процесса обучения. Суть проверки результатов обучения состоит в выявлении уровня освоения знаний учащимися, который должен соответствовать образовательному стандарту.

В системе обучения приоритетной становится самооценка как результат оценочной деятельности ученика.

Самоконтроль и самооценка тесно связаны между собой, самооценка может рассматриваться как конечный компонент процесса самоконтроля.

Самоконтроль не может осуществляться без наличия того, что проверяется, контролируется. Самоконтроль предполагает наличие эталона, т. е. того, что должно быть в идеале.

При формировании самооценки можно применять эталон, который может быть в различных формах: устной, письменной, графической.

В процессе самооценки происходит операция сравнения выполненной работы с эталоном, в результате которой выявляется степень правильности работы, ее качество, выставляется оценка.

Самооценка в учебном процессе происходит при помощи самоанализа своей учебной деятельности. Самооценка позволяет ставить цели, планировать способы и методы для достижения поставленных целей.

Функции самооценки

Обучающая функция - заключается в том, что ученик, оценивая свою работу, еще раз повторяет пройденную тему, выполняет упражнения, производит сравнения с эталоном.

Стимулирующая функция - стимул побуждает ученика в совершенствовании самооценки знаний, умений, навыков по своей воле, охотно.

Мотивационная функция – обеспечивает приучение к систематической работе, к продуктивному труду, выработку волевых усилий.

Воспитывающая и развивающая функции – связаны с формированием адекватной самооценки. В результате этого процесса одни учащиеся избавляются от излишней самоуверенности, другие – начинают понимать свои недостатки, трудности, третьи осознают, что оценку своих возможностей произвели правильно.

Аналитическая функция - связана с рефлексией учащегося, самоанализом учащегося, выявлением пробелов, трудностей в изученном материале.

Главная задача учителя – научить учеников самостоятельно оценивать свой труд, так как формирование самооценки, а именно адекватной - залог успешности ученика.

Оценивание достижений происходит не в сравнении с другими, а с самим собой, сегодняшний результат с предыдущим, где поощряется любое незначительное достижение.

Самооценивание – один из компонентов деятельности. Самооценка не связана с выставлением отметок, а связана с процедурой оценивания себя. Самооценивание меньше всего связано с выставлением баллов, в большей мере с характеристикой выполнения задания. Преимущество самооценки заключается в том, что она позволяет увидеть ученику свои слабые и сильные стороны.

Система контроля и оценивания учебной работы школьника не может ограничиваться узкой целью –проверкой усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному предмету. Она ставит более важную социальную задачу: развить у школьников умение проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, устанавливать ошибки и находить пути их устранения.

В своей работе используем следующие приемы самооценки и самоконтроля:

1) Словесные приемы

а) Для развития самооценки и самоконтроля в конце уроков задаются следующие вопросы:

– Что ты узнал на уроке?

– Чему научился?

– За что себя можешь похвалить?

– Над чем еще надо поработать?

– Какие задания тебе понравились?

– Какие задания показались трудными?

– Достиг ли ты поставленную в начале урока цель?

б) используем наглядное пособие, которое помогает в оценивании своих достижений

Сегодня на уроке я …

Мне удалось…

Я могу похвалить…

Я недостаточно…

Я старался…

2) Графики

3) Рисунки

Свою работу в конце недели, в конце месяца можно оценить с помощью рисунка. Дети на подсознательном уровне изображают свою самооценку в цвете, в изображении какого- либо предмета. Например : изобразить дерево настроения, цветок настроения, облачко настроения и.д. или раскрасить в цвете какой-либо предмет.

4) Символы

Такой прием используем особенно в первом классе, когда дети еще не умеют писать. Также такой прием используется и во 2, 3, 4 классах наряду с другими приемами.

5) Личный дневник школьника

Используем дневник школьника, авторами которого являются Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева и др. с одной стороны в него включены все необходимые элементы традиционного дневника школьника, а с другой стороны он предназначен для развития у младших школьников самоорганизации, самоконтроля и самооценки.

Начинаем работу с того, что на родительском собрании знакомим родителей с дневником, с правилом работы с ним. После этого на классном часе знакомим детей с содержанием дневника.

В 3-4 классах в начале каждой недели ученики класса пишут цель на эту неделю, для этого отведена специальная строчка. Например « На этой неделе буду активно работать на уроках», «Я постараюсь получать хорошие отметки». В конце недели школьники могут оценить степень достижения цели. Например « Я выполнял домашние задания самостоятельно», «На этой неделе я получил 5 по русскому языку» и др.

При ведении дневника ученик ежедневно оценивает свои достижения, анализирует свои достижения и недостатки, а также ищет пути устранения последних. Благодаря ведению дневника младший школьник может научиться планировать свои дела на неделю, на месяц. Для этого на листе«План моих дел» он отмечает, какие важные дела, в какие дни ему нужно сделать. Добиться регулярности записей помогают родители. В конце дневника напечатано содержание программ по предметам.

Обучающиеся проводят самоанализ в конце четверти, в конце года под руководством учителя. Такая работа служит и дополнительным источником мотивации ученика, и создает ситуацию успеха. Работа с дневником будет более эффективной и понятной, если он ведется с первого класса. Хотя в первом классе дети не умеют писать, они могут оценивать свои достижения в дневнике при помощи условных обозначений.

При регулярной работе над дневником можно отметить, что к 4 классу у большинства учеников формируется субъективность учебной деятельности, причем ярко проявляется в развитии таких компонентов, как учебно-познавательный интерес, целеполагание и оценка. Также они умеют анализировать свою деятельность, искать причины неудач и пути их исправления в школе и вне нее.

6) «Портфель ученика»

Работу с «Портфелем ученика» начинаем с первого класса. Дети вместе с родителями собирают все творческие работы, начиная с первого и по четвертый классы.

В конце 4 класса все работы просматриваются учениками, отбираются на взгляд учеников лучшие работы, делаются выводы, какие предметы удавались лучше, какие предметы удавались не совсем хорошо. Выявлялись причины неудач, ставилась цель к учебной деятельности в 5 классе.

7) Анализ работы за четверть, за год, за период обучения.

В конце четверти в 3-4 классах наряду с тем, что выставляем четвертные отметки, проводим самоанализ своей учебной деятельности. Для этого используем следующие вопросы:

– Что удалось в этой четверти?

– По каким предметам результаты получились лучше?

– Что не получилось? В чем причина?

– Какую цель поставишь в следующей четверти?

В конце года также проводим самоанализ своей работы. Для этого используем следующие вопросы:

– Какими результатами первой четверти можешь гордиться?

– Над чем еще необходимо поработать?

– По каким предметам возникали затруднения? В чем причина?

– Какую цель поставишь на следующую четверть?

8) Таблицы.

Такой прием наиболее эффективен в 4 классе. Используем при групповой форме обучения. Дети, работая в группах, оценивают работу своей и других групп. И в конце работу оценивает учитель.

Для того, чтобы развитие самооценки было эффективным следует выполнять следующие условия:

1. Совместная разработка учителем и учениками четких эталонов оценивания для каждого конкретного случая;

2. Создание необходимого психологического настроя обучающихся для анализа собственных результатов;

3. Обеспечение ситуации самостоятельного свободного эталонного оценивания учащимися своих результатов;

4. Сопоставление и выводы об эффективности работы;

5. Составление учениками собственной программы деятельности на следующий этап обучения с учетом полученных результатов.

Установлено, что одной из причин отставания учащихся в учении является слаборазвитое умение критически оценивать результаты своей учебной деятельности. Совершенно четко выявилась необходимость поиска эффективных способов организации оценочной деятельности учителя и ученика, начиная с первого класса.

Оценочная деятельность учителя – основа для формирования самооценки у обучающихся. Самооценка формируется и развивается, если учитель демонстрирует положительное отношение к ученику, веру в его возможности, желание всеми способами помочь ему учиться. Методическая сторона сводится к применению в учебном процессе преимущественно индивидуальных эталонов, создающих условие для рефлексивной оценки учащимися своих действий.

Основные функции самооценки:

- констатирующая – на основе самоконтроля (что из изученного материала я знаю хорошо, а что недостаточно?);

- мобилизационно-побудительная (мне многое удалось в работе, но в этом вопросе я разобрался не до конца);

- проектировочная (чтобы не испытывать затруднений в дальнейшей работе, я обязательно должен повторить…).

Главный смысл самооценки заключается в самоконтроле обучающегося, его саморегуляции, самостоятельной экспертизе собственной деятельности и в самостимуляции.

Важность самооценки не только в том, что она позволяет увидеть человеку сильные и слабые стороны своей работы, но и в том, что в основе осмысления этих результатов он получает возможность выстроить собственную программу дальнейшей деятельности.

Необходимо приучение ребенка к мысли, что человек может и должен оценивать себя сам, эта оценка самая важная, так как она позволяет двигаться дальше самостоятельно, а не оглядываться на окружающих: а что они скажут, как оценят мои действия.

В повседневной педагогической практике объектом контроля является конечный результат, поэтому для формирования адекватной самооценки младших школьников используются следующие формы:

1. «Светофор».

Для самооценки детьми своего внутреннего состояния и самочувствия по отношению к выполняемым на уроке заданиям, применяется так называемый «Светофор». В первом классе предлагается детям зажигать цветные огоньки в тетрадях. Если работа на уроке прошла успешно, ученик активно работал, не испытывал трудностей при изучении нового материала, все задания были понятны, то он рисует на полях зеленый кружок: «Можно двигаться дальше». Если были небольшие затруднения, не всегда быстро справлялся с поставленной задачей или что-то осталось неясным, то в тетради рисуется желтый кружок: «Нужна небольшая помощь». Если были значительные затруднения, ученик не смог самостоятельно справиться с новой задачей, то он рисует красный кружок: «Стоп! Мне нужна помощь!» Нужно отметить, что этим приемом дети с удовольствием пользуются на протяжении всех лет обучения в начальной школе.

2. «Говорящие рисунки»

Если ты доволен собой, у тебя все получалось, то рисуй улыбающееся лицо.

Если тебе на уроке было временами непросто, не все получалось, то рисуй такое лицо «СПОКОЙНОЕ».

Если тебе на уроке было сложно, многое не получалось, то рисуй грустное лицо.

3. «Лесенка успеха»

1-я ступенька – ученик не понял новое знание, ничего не запомнил, у него осталось много вопросов; с самостоятельной работой на уроке не справился;

2-я и 3-я ступеньки – у ученика остались вопросы по новой теме, в самостоятельной работе были допущены ошибки;

4-я ступенька – ученик хорошо усвоил новое знание и может его рассказать, в самостоятельной работе ошибок не допустил.

4. «Карточка сомнений»

+ - «Я понял все»;

- - «Не совсем усвоил, сомневаюсь»;

? – «Не понял».

На уроках чтения и окружающего мира при самостоятельной работе с текстом учащиеся делают пометки:

V – УЖЕ ЗНАЛ ЭТО

+ - НОВОЕ

? – НЕ ПОНЯЛ, ВОЗНИК ВОПРОС

0 – ДУМАЛ ИНАЧЕ

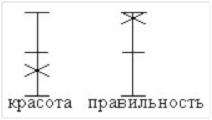

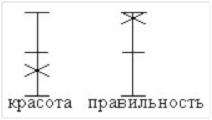

5. «Волшебные линеечки»

«Волшебные линеечки», описанные Г.А. Цукерман, являются безобидной и содержательной формой отметки. Эта линеечка напоминает ребенку измерительный прибор. С помощью линеечек можно измерить все что угодно. Такая оценка:

- позволяет любому ребенку увидеть свои успехи (всегда есть критерий, по которому ребенка можно оценить как успешного);

- удерживает учебную функцию отметки: крестик на линеечке отражает реальное продвижение в изучаемом предметном содержании;

- помогает избежать сравнения детей между собой (поскольку у каждого из них оценочная линеечка только в собственной тетрадке).

Вот как можно оценить письменную работу:

После самооценки наступает очередь оценки учителя. Собрав тетради, учитель ставит свои плюсики на линеечках. Совпадения детской и учительской оценок (вне зависимости оттого, низко или высоко оценил свою работу ребенок) означает: «Молодец! Ты умеешь себя оценивать». В случае завышенной, а тем более заниженной самооценки учеником своей работы, учитель еще раз раскрывает ребенку критерии оценивания и просит в следующий раз быть к себе добрее или строже.

Этими линеечками можно пользоваться, когда необходимо спрогнозировать результат своей работы. Прогностическая самооценка позволяет ребенку оценить свои возможности и результаты.

6. «Дерево успехов»

Итоги дня можно подводить на «Дереве успехов». После уроков дети прикрепляют на дерево (нарисован плакат) плод, цветок или листок: яблоко – все удалось, цветок – неплохо поработал, но что-то не совсем получилось, листок – сегодня не получилось, но я не отчаиваюсь.

7. Листы индивидуальных достижений.

Для объективного и систематического оценивания учебных достижений ученика, диагностирования качества образовательного процесса на каждого ученика по основным предметам заводится «Лист индивидуальных достижений», в который заносятся планируемые результаты по учебному предмету. Успехи фиксируются условными обозначениями («Светофор»).

Благодаря дифференциации самооценки и оценки учащийся не чувствует себя ущербным, он понимает, что если что-то не получается сейчас, он сможет, приложив усилия и потренировавшись, выполнить задание позже и продемонстрировать положительный результат.

К процессу формирования адекватной самооценки и навыков самоконтроля необходимо привлечь родителей учеников, чтобы были единые требования в школе и дома. Опыт показывает, что при совместной работе учителя и родителей результаты получаются более высокие и поставленные цели достигаются быстрее.Ребёнок с адекватной самооценкой сможет корректировать и совершенствовать свою учебно-познавательную деятельность в школе, в дальнейшем сможет самореализоваться во взрослой жизни.

Анализ результатов выявленных в ходе работы по формированию самооценки показал, что наблюдается положительная динамика по всем основным показателям учебной деятельности учащихся, что соответствует планируемым результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования.