Тропы художественной речи

Выполнила: учитель русского языка и литературы Халаева Л.И

2016 год

Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово.

Н.В.Гоголь

- В чем же особенность использования богатств языка писателями?

- Как удается им достичь живости, наглядности, красочности описания?

- Слова, обороты речи, используемые писателем в переносном значении, называются тропами.

- Тропы нужны писателю для наглядности изображения тех или иных предметов, явлений.

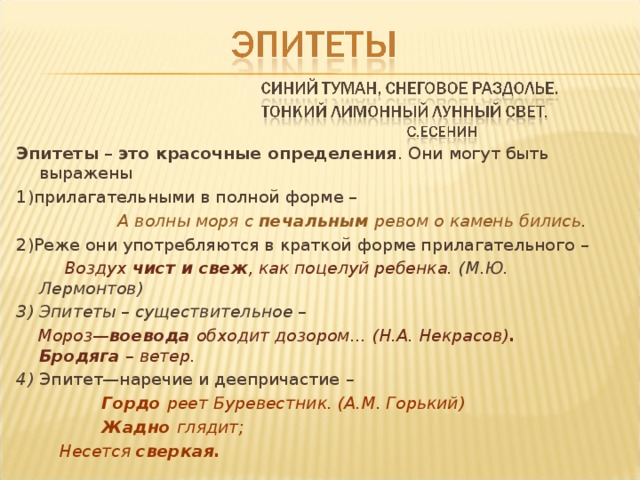

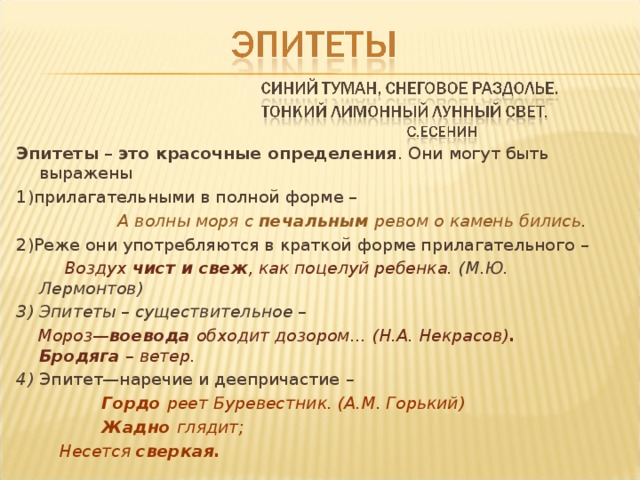

Эпитеты – это красочные определения . Они могут быть выражены

1)прилагательными в полной форме –

А волны моря с печальным ревом о камень бились .

2)Реже они употребляются в краткой форме прилагательного –

Воздух чист и свеж , как поцелуй ребенка. (М.Ю. Лермонтов)

3) Эпитеты – существительное –

Мороз— воевода обходит дозором… (Н.А. Некрасов) . Бродяга – ветер .

4) Эпитет—наречие и деепричастие –

Гордо реет Буревестник. (А.М. Горький)

Жадно глядит;

Несется сверкая.

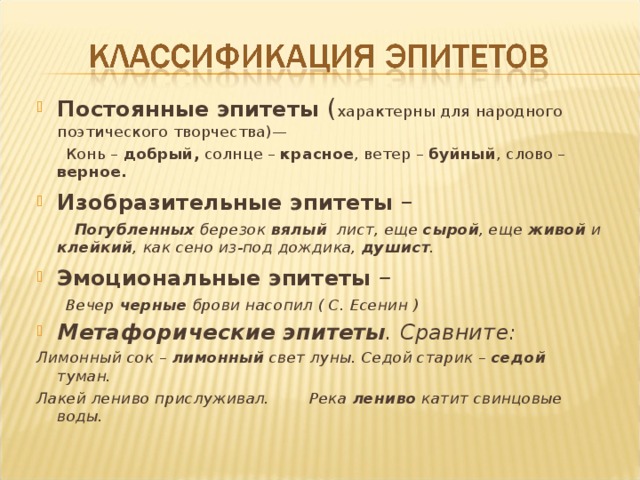

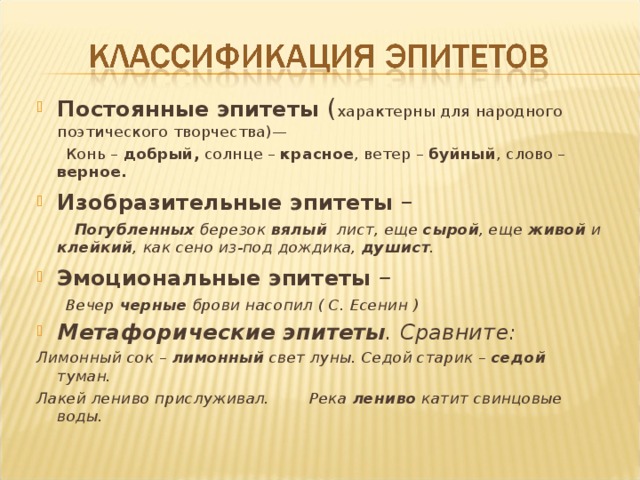

- Постоянные эпитеты ( характерны для народного поэтического творчества)—

Конь – добрый, солнце – красное , ветер – буйный , слово – верное.

- Изобразительные эпитеты –

Погубленных березок вялый лист, еще сырой , еще живой и клейкий , как сено из-под дождика, душист .

Вечер черные брови насопил ( С. Есенин )

- Метафорические эпитеты . Сравните:

Лимонный сок – лимонный свет луны. Седой старик – седой туман.

Лакей лениво прислуживал. Река лениво катит свинцовые воды.

- Оксюморон – один из самых выразительных эпитетов. Художественный прием соединения слов, обозначающих несовместимые понятия, противоречащие друг другу, логически исключающие одно другое, в результате которого возникает новое смысловое качество . Оксюморон всегда содержит элемент неожиданности.

- Горькая радость, звонкая тишина, красноречивое молчание, сладкая скорбь, грустная радость .

- На оксюмороне нередко строится заголовок произведения: Л.Н.Толстой « Живой труп »,

- Ю. Бондарев « Горячий снег » .

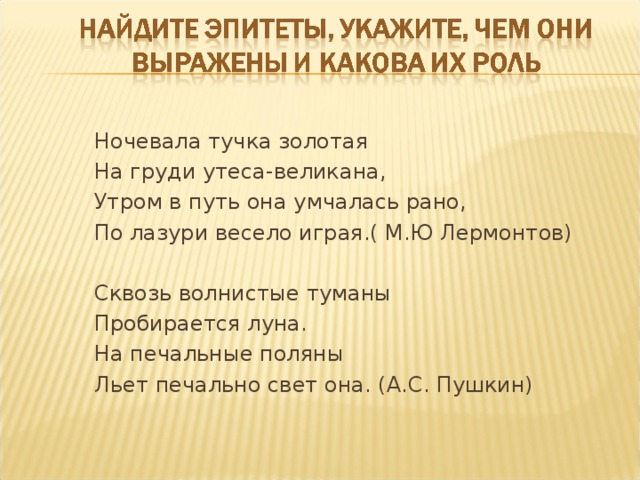

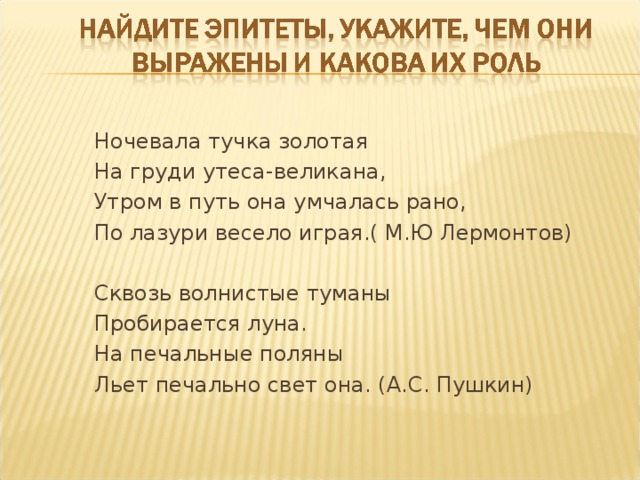

Ночевала тучка золотая

На груди утеса-великана,

Утром в путь она умчалась рано,

По лазури весело играя.( М.Ю Лермонтов)

Сквозь волнистые туманы

Пробирается луна.

На печальные поляны

Льет печально свет она. (А.С. Пушкин)

Дубовый листок оторвался от ветки родимой

И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;

Засох и увял он от холода, зноя и горя

И вот наконец докатился до Черного моря.

М.Ю. Лермонтов

,

Сравнение – это сопоставление двух предметов, явлений с тем, чтобы пояснить одно из них при помощи другого.

Сравнение способствует образному описанию самых различных предметов, их признаков, качеств, действий.

Сравнение всегда двучленно.

Например, читаем у Маяковского:

… Берет, как бомбу, берет, как ежа , как бритву обоюдоострую …

Или знакомое с детства:

Там как черная железная нога , побежала, поскакала кочерга.

(К. И.Чуковский)

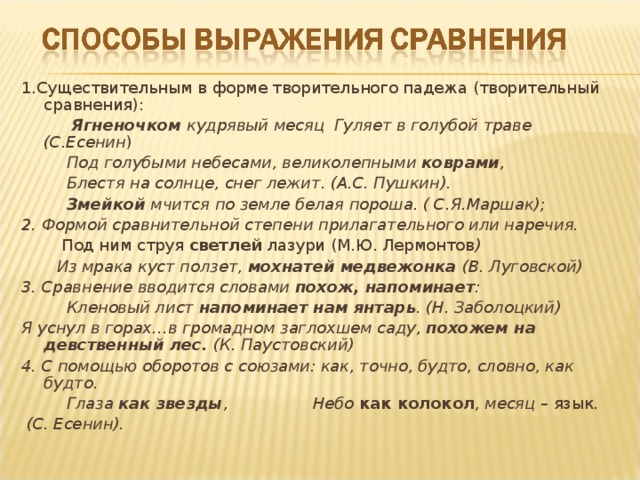

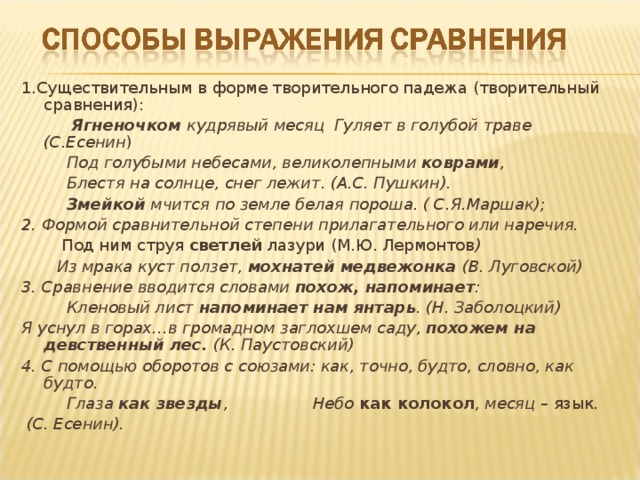

1.Существительным в форме творительного падежа (творительный сравнения):

Ягненочком кудрявый месяц Гуляет в голубой траве (С.Есенин )

Под голубыми небесами, великолепными коврами ,

Блестя на солнце, снег лежит. (А.С. Пушкин).

Змейкой мчится по земле белая пороша. ( С.Я.Маршак);

2. Формой сравнительной степени прилагательного или наречия.

Под ним струя светлей лазури (М.Ю. Лермонтов )

Из мрака куст ползет, мохнатей медвежонка (В. Луговской)

3. Сравнение вводится словами похож, напоминает :

Кленовый лист напоминает нам янтарь . (Н. Заболоцкий)

Я уснул в горах…в громадном заглохшем саду, похожем на девственный лес. (К. Паустовский)

4. С помощью оборотов с союзами: как, точно, будто, словно, как будто.

Глаза как звезды , Небо как колокол , месяц – язык .

(С. Есенин).

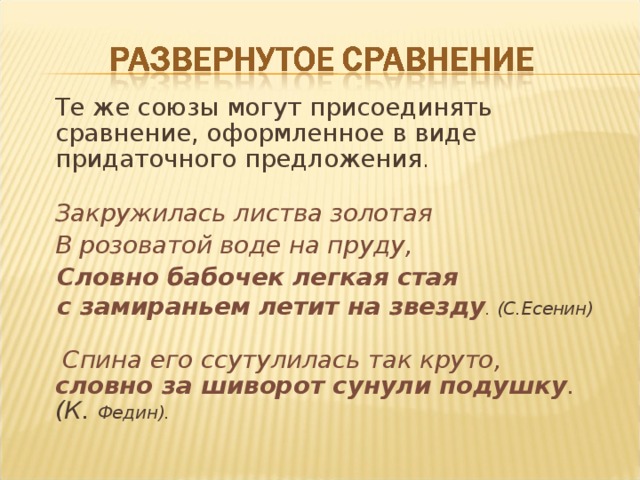

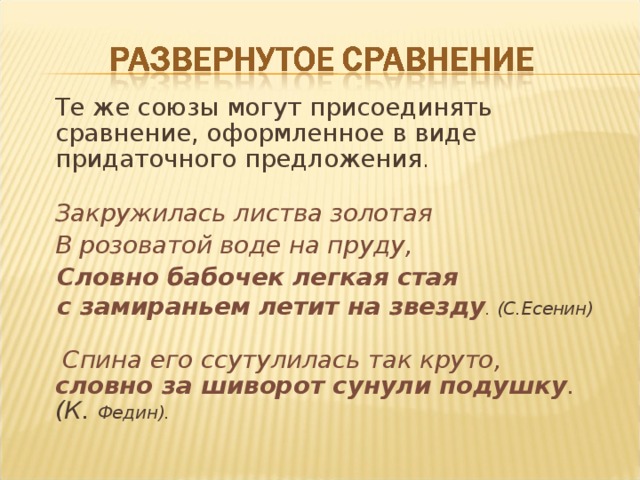

Те же союзы могут присоединять сравнение, оформленное в виде придаточного предложения .

Закружилась листва золотая

В розоватой воде на пруду,

Словно бабочек легкая стая

с замираньем летит на звезду . (С.Есенин)

Спина его ссутулилась так круто, словно за шиворот сунули подушку . (К. Федин).

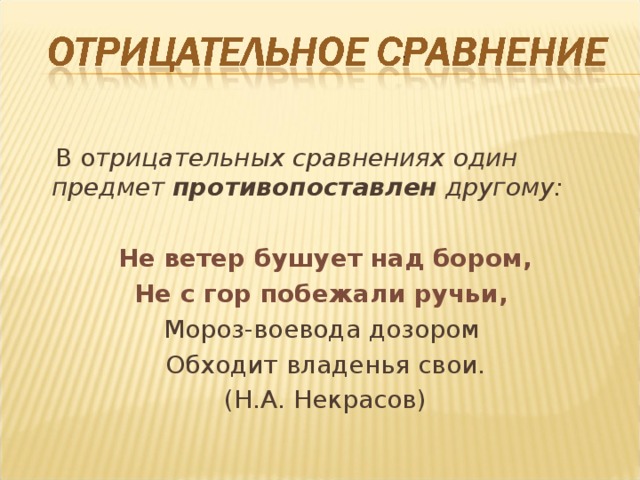

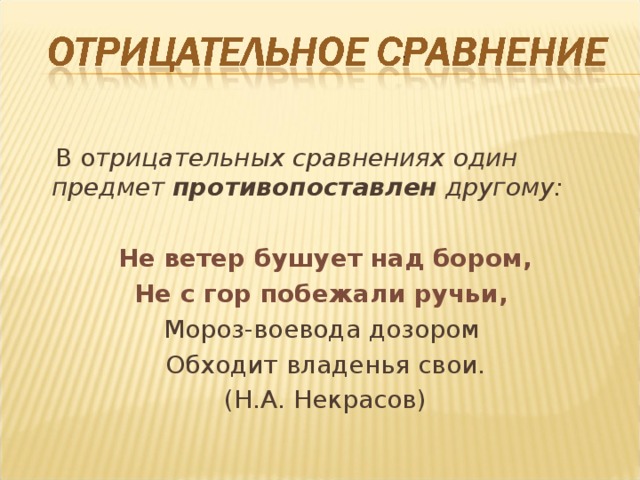

В о трицательных сравнениях один предмет противопоставлен другому:

Не ветер бушует над бором,

Не с гор побежали ручьи,

Мороз-воевода дозором

Обходит владенья свои.

(Н.А. Некрасов)

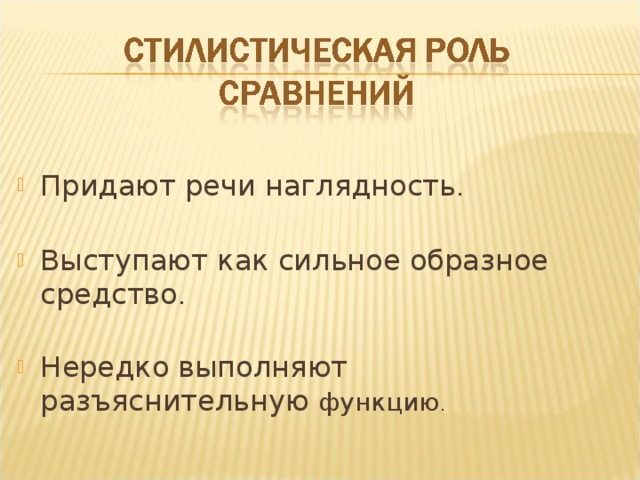

- Придают речи наглядность .

- Выступают как сильное образное средство .

- Нередко выполняют разъяснительную функцию .

1 ) Глаза, как небо голубые.

2) Словно крошкой в руках улеглось.

3)Белей, чем горы снеговые, идут на запад облака. (М.Лермонтов).

4)Там летом глыба снеговая , Цветами радуги блистая,

Висит, прохладу обещая, Над беззаботным табуном.

5)Снежная пыль столбом стоит в воздухе (Горбатов).

6)Ты всех милее, всех дороже, русская суглинистая, жесткая земля. (Сурков)

7)Ее любовь с сыну была подобна безумию. (А.М. Горький )

1.На глаза осторожной кошки похожи твои глаза. (А. Ахматова)

2.Как летом роем мошкара Летит на пламя,

Слетались хлопья со двора К оконной раме.(Б. Пастернак)

3.И речка к ней на середину За льдиной выпускает льдину,

Как будто стаю лебедей.

4.То не кукушка в роще темной Кукует рано на заре –

В Путивле плачет Ярославна, Одна на городской стене. (И. Козлов).

5.Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная. (А.П.Чехов)

6.Пирамидальные тополя похожи на траурные кипарисы. (Серафимович)

7. Снежная равнина, белая луна, Саваном покрыта наша сторона.

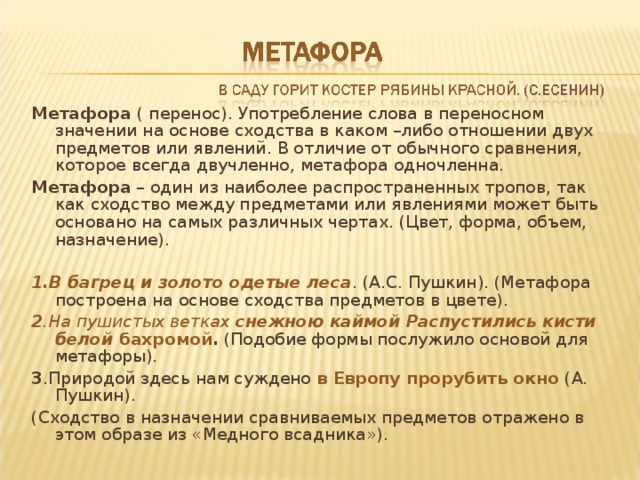

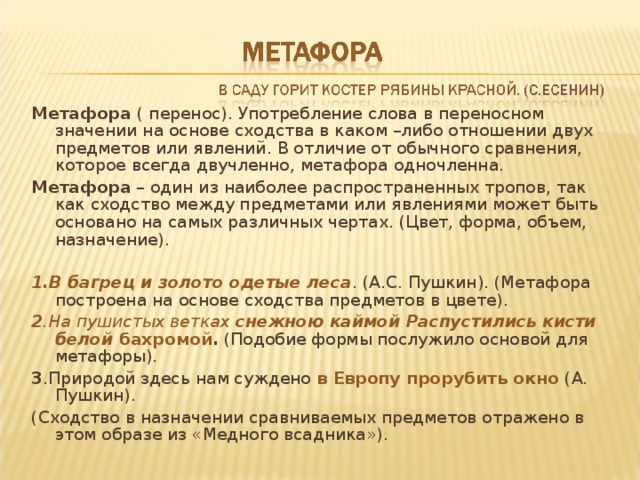

Метафора ( перенос). Употребление слова в переносном значении на основе сходства в каком –либо отношении двух предметов или явлений. В отличие от обычного сравнения, которое всегда двучленно, метафора одночленна.

Метафора – один из наиболее распространенных тропов, так как сходство между предметами или явлениями может быть основано на самых различных чертах. (Цвет, форма, объем, назначение).

1.В багрец и золото одетые леса . (А.С. Пушкин). (Метафора построена на основе сходства предметов в цвете).

2 .На пушистых ветках снежною каймой Распустились кисти белой бахромой . (Подобие формы послужило основой для метафоры).

3 .Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно (А. Пушкин).

(Сходство в назначении сравниваемых предметов отражено в этом образе из «Медного всадника»).

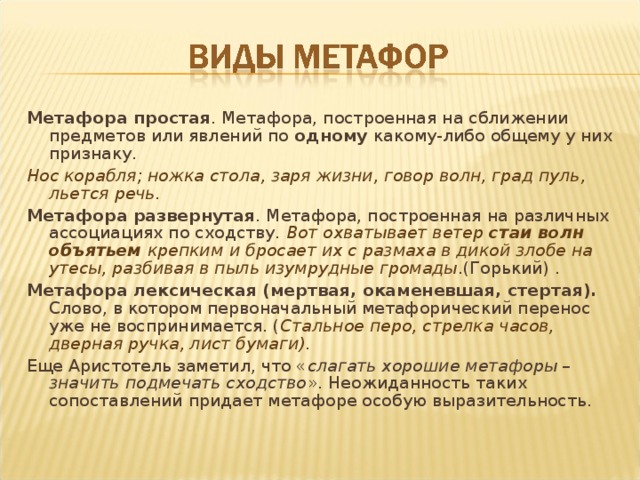

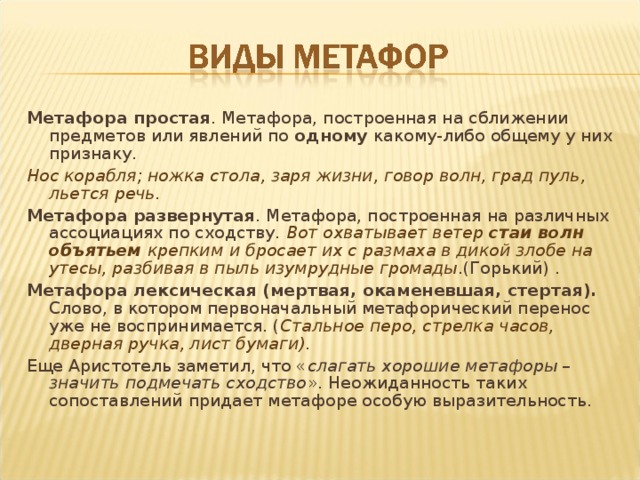

Метафора простая . Метафора, построенная на сближении предметов или явлений по одному какому-либо общему у них признаку.

Нос корабля; ножка стола, заря жизни, говор волн, град пуль, льется речь.

Метафора развернутая . Метафора, построенная на различных ассоциациях по сходству. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаха в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль изумрудные громады .(Горький) .

Метафора лексическая (мертвая, окаменевшая, стертая). Слово, в котором первоначальный метафорический перенос уже не воспринимается. ( Стальное перо, стрелка часов, дверная ручка, лист бумаги).

Еще Аристотель заметил, что « слагать хорошие метафоры – значить подмечать сходство ». Неожиданность таких сопоставлений придает метафоре особую выразительность.

М етоним ия (переименование). Употребление названия одного предмета вместо названия другого на основании внешней или внутренней связи между ними. Такая связь может возникнуть:

1.Между содержимым и содержащим: Ну, скушай же еще тарелочк у, мой милый! (И.А.Крылов).

2.Между автором и его произведением: Читал охотно Апулея, а Цицерона Не читал. (А.С.Пушкин).

3.Между действием и орудием этого действия. Перо его местию дышит .

4. Между предметом и материалом, из которого предмет сделан: Не то на серебре – на золоте едал . (Грибоедов А.С.).

5. Между местом и людьми, находящимися на этом месте: Все поле ахнуло

(Пушкин ). Ликует буйный Рим (М.Ю. Лермонтов)

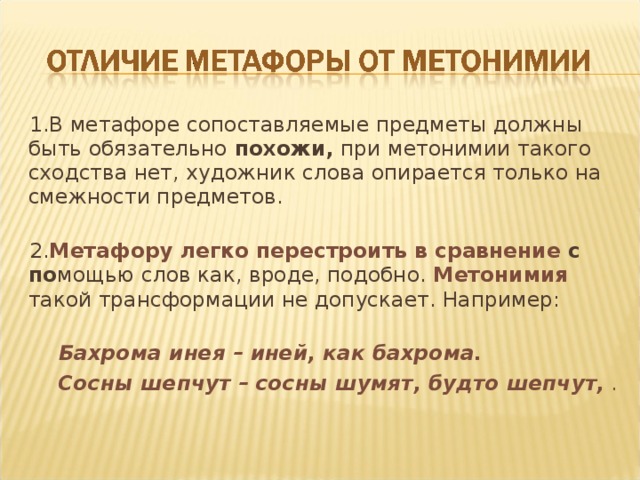

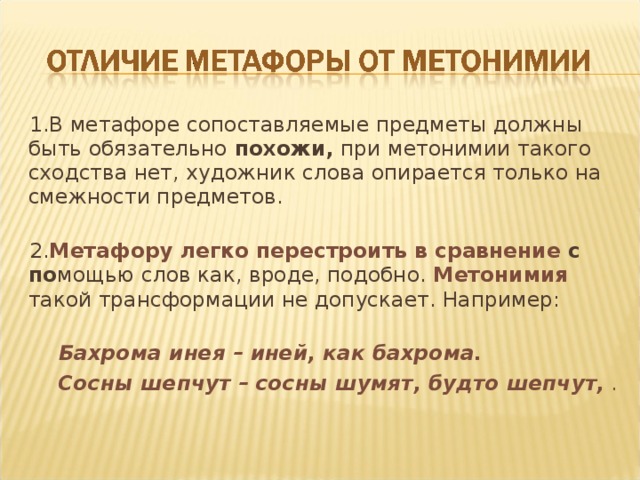

1.В метафоре сопоставляемые предметы должны быть обязательно похожи, при метонимии такого сходства нет, художник слова опирается только на смежности предметов.

2. Метафору легко перестроить в сравнение с по мощью слов как, вроде, подобно. Метонимия такой трансформации не допускает. Например:

Бахрома инея – иней, как бахрома.

Сосны шепчут – сосны шумят, будто шепчут, .

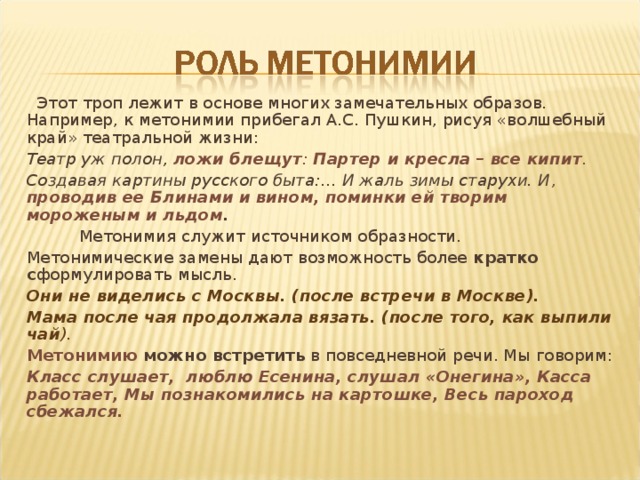

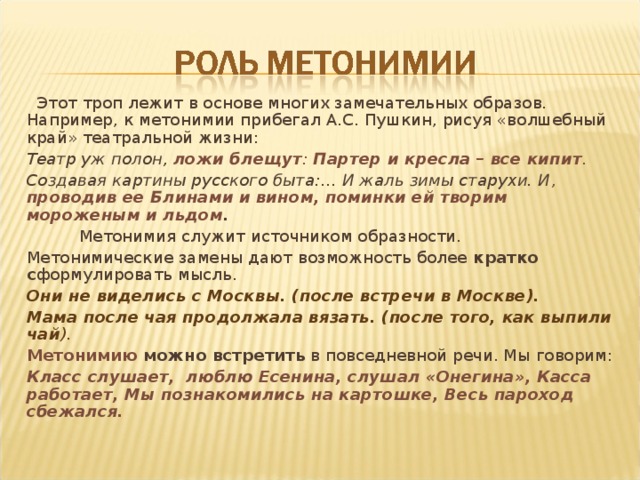

Этот троп лежит в основе многих замечательных образов. Например, к метонимии прибегал А.С. Пушкин, рисуя «волшебный край» театральной жизни:

Театр уж полон, ложи блещут : Партер и кресла – все кипит .

Создавая картины русского быта:… И жаль зимы старухи. И , проводив ее Блинами и вином, поминки ей творим мороженым и льдом .

Метонимия служит источником образности.

Метонимические замены дают возможность более кратко с формулировать мысль.

Они не виделись с Москвы. (после встречи в Москве).

Мама после чая продолжала вязать. (после того, как выпили чай ).

Метонимию можно встретить в повседневной речи. Мы говорим:

Класс слушает, люблю Есенина, слушал «Онегина», Касса работает, Мы познакомились на картошке, Весь пароход сбежался.

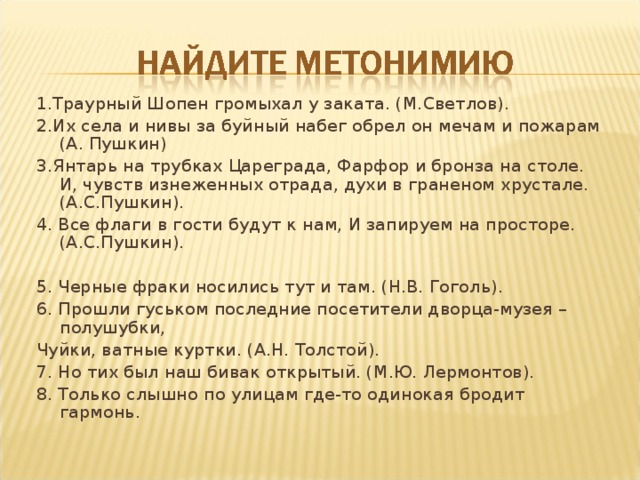

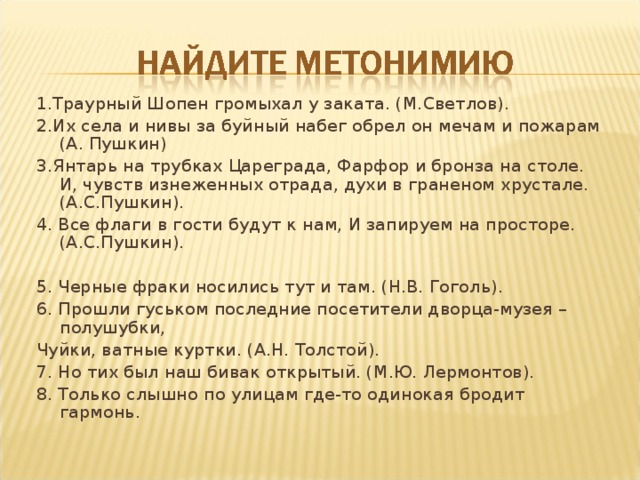

1.Траурный Шопен громыхал у заката. (М.Светлов).

2.Их села и нивы за буйный набег обрел он мечам и пожарам (А. Пушкин)

3.Янтарь на трубках Цареграда, Фарфор и бронза на столе. И, чувств изнеженных отрада, духи в граненом хрустале. (А.С.Пушкин).

4. Все флаги в гости будут к нам, И запируем на просторе. (А.С.Пушкин).

5. Черные фраки носились тут и там. (Н.В. Гоголь).

6. Прошли гуськом последние посетители дворца-музея – полушубки,

Чуйки, ватные куртки. (А.Н. Толстой).

7. Но тих был наш бивак открытый. (М.Ю. Лермонтов).

8. Только слышно по улицам где-то одинокая бродит гармонь.

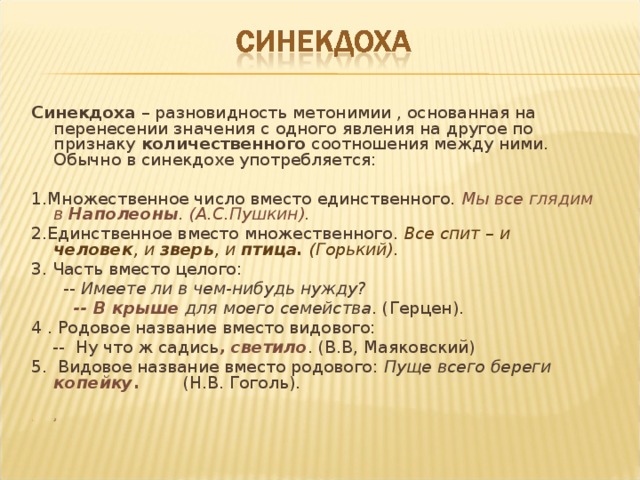

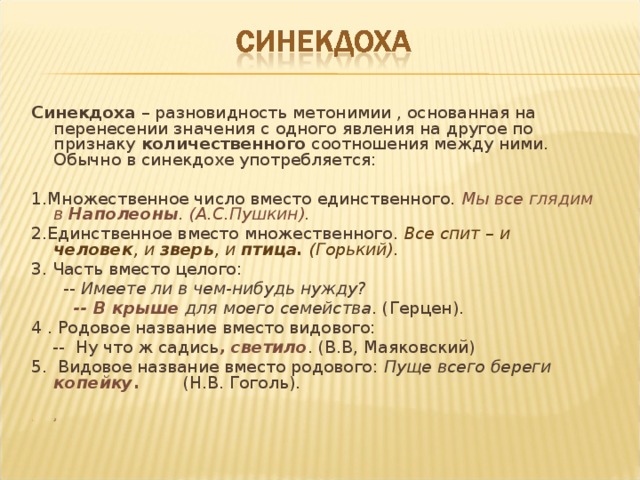

Синекдоха – разновидность метонимии , основанная на перенесении значения с одного явления на другое по признаку количественного соотношения между ними. Обычно в синекдохе употребляется:

1.Множественное число вместо единственного. Мы все глядим в Наполеоны . (А.С.Пушкин).

2.Единственное вместо множественного. Все спит – и человек , и зверь , и птица. (Горький).

3. Часть вместо целого:

-- Имеете ли в чем-нибудь нужду?

-- В крыше для моего семейства . (Герцен).

4 . Родовое название вместо видового:

-- Ну что ж садись , светило . (В.В, Маяковский)

5. Видовое название вместо родового: Пуще всего береги копейку . (Н.В. Гоголь).

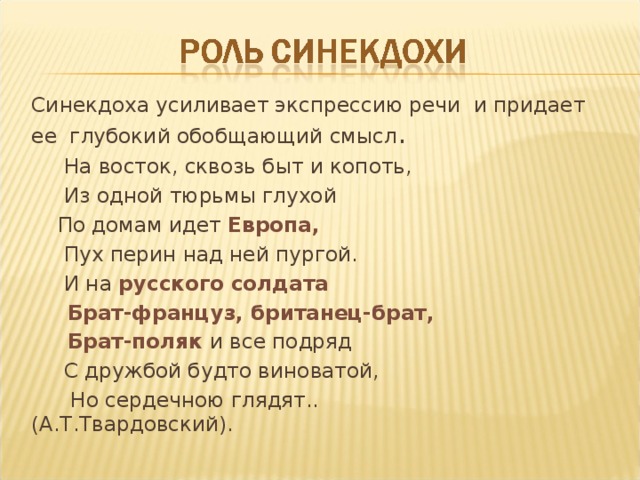

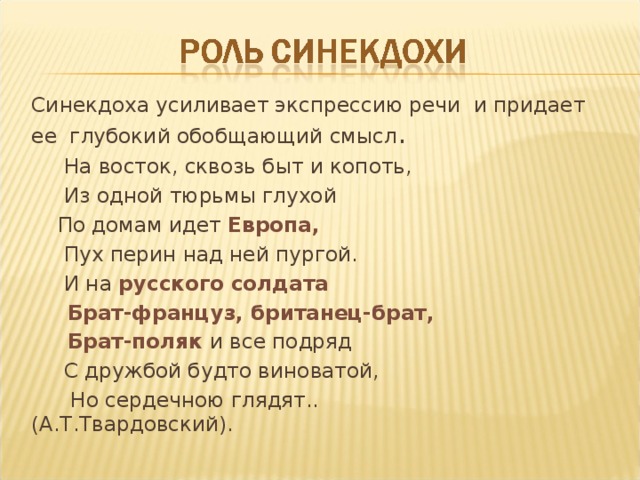

Синекдоха усиливает экспрессию речи и придает ее глубокий обобщающий смысл .

На восток, сквозь быт и копоть,

Из одной тюрьмы глухой

По домам идет Европа,

Пух перин над ней пургой.

И на русского солдата

Брат-француз, британец-брат,

Брат-поляк и все подряд

С дружбой будто виноватой,

Но сердечною глядят.. (А.Т.Твардовский).

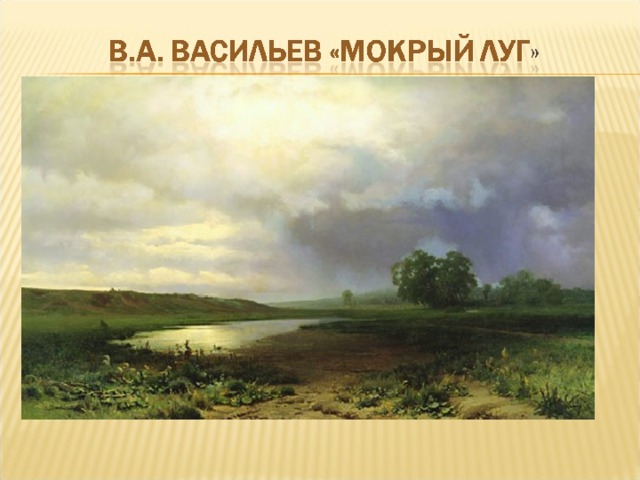

Олицетворение – троп, состоящий в том, что неживые предметы наделяются человеческими чувствами, мыслями, поступками, речью.

Особенно часто писатели обращаются к олицетворению, описывая картины природы . Мастерски использовал этот троп С.Есенин.

В его поэзии Заря окликает другую; Плачут вербы, шепчут тополя. Спит черемуха в белой накидке; Стонет ветер, протяжен и глух. Цветы мне говорят прощай, головками склоняясь ниже.

Очень самобытны о лицетворения у Маяковского.

Ко мне по доброй воле само, раскинув луч-шаги шагает солнце в поле!

1. Олицетворение

1. Телега жизни.

2. Метафора

2. Робко месяц смотрит в очи.

3. Метонимия

3. Там стонет человек от рабства и цепей.

4. Синекдоха

4. Вел мечи на пир обильный.

5. Оксюморон

5. Вся комната янтарным блеском озарена.

6. Эпитет

6. Горячий снег.

7. Сравнение

7. Я жил, как деды, по старинке.

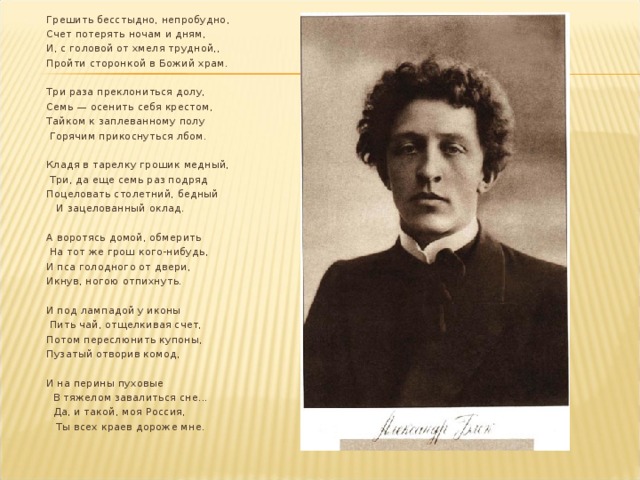

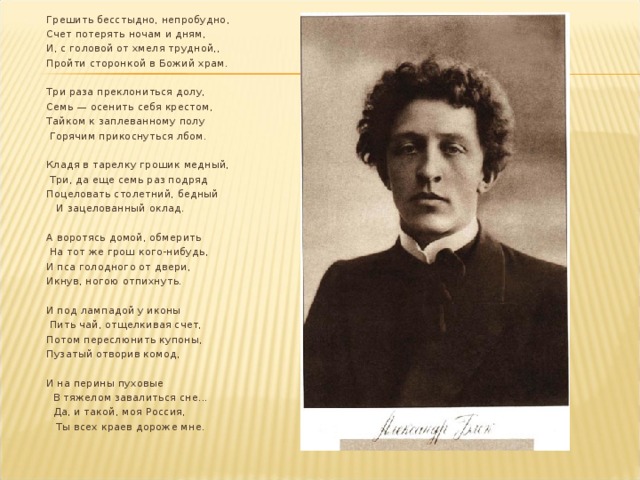

Грешить бесстыдно, непробудно,

Счет потерять ночам и дням,

И, с головой от хмеля трудной,,

Пройти сторонкой в Божий храм.

Три раза преклониться долу,

Семь — осенить себя крестом,

Тайком к заплеванному полу

Горячим прикоснуться лбом.

Кладя в тарелку грошик медный,

Три, да еще семь раз подряд

Поцеловать столетний, бедный

И зацелованный оклад.

А воротясь домой, обмерить

На тот же грош кого-нибудь,

И пса голодного от двери,

Икнув, ногою отпихнуть.

И под лампадой у иконы

Пить чай, отщелкивая счет,

Потом переслюнить купоны,

Пузатый отворив комод,

И на перины пуховые

В тяжелом завалиться сне...

Да, и такой, моя Россия,

Ты всех краев дороже мне.

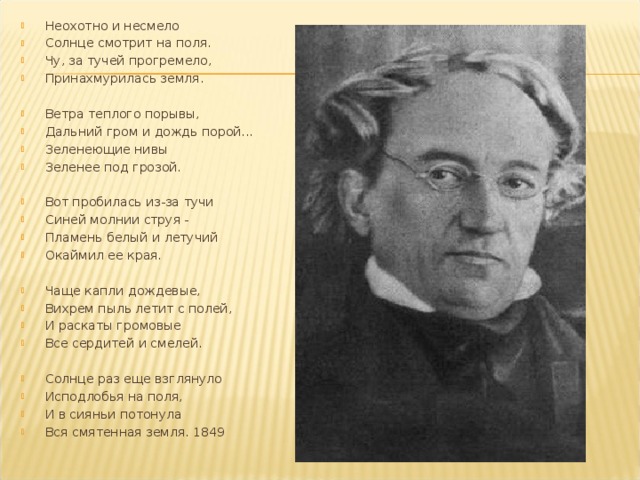

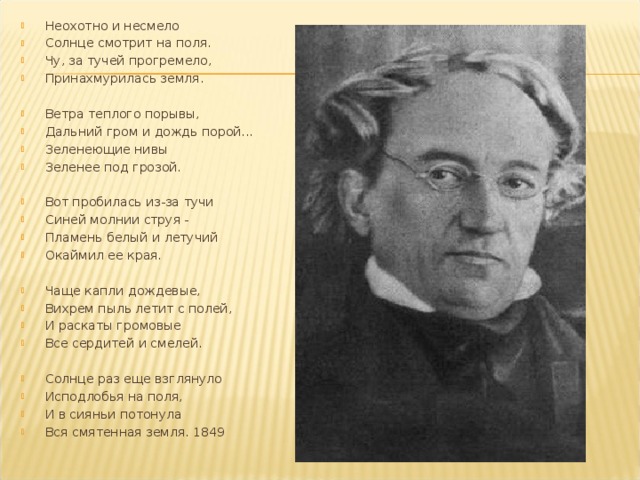

- Неохотно и несмело

- Солнце смотрит на поля.

- Чу, за тучей прогремело,

- Принахмурилась земля.

- Ветра теплого порывы,

- Дальний гром и дождь порой...

- Зеленеющие нивы

- Зеленее под грозой.

- Вот пробилась из-за тучи

- Синей молнии струя -

- Пламень белый и летучий

- Окаймил ее края.

- Чаще капли дождевые,

- Вихрем пыль летит с полей,

- И раскаты громовые

- Все сердитей и смелей.

- Солнце раз еще взглянуло

- Исподлобья на поля,

- И в сияньи потонула

- Вся смятенная земля. 1849

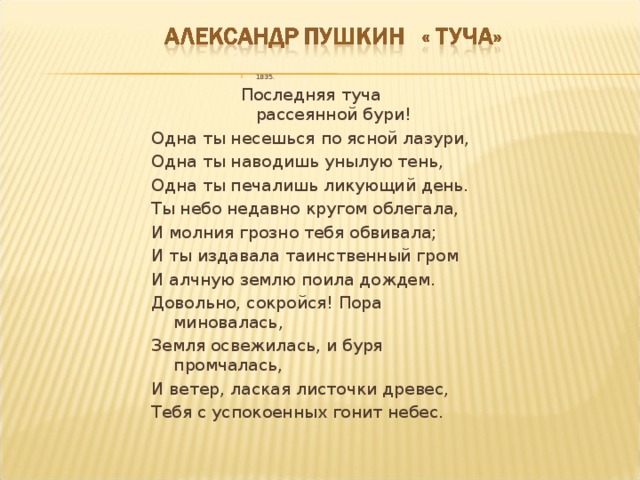

Последняя туча рассеянной бури!

- Последняя туча рассеянной бури!

- Последняя туча рассеянной бури!

- Последняя туча рассеянной бури!

Одна ты несешься по ясной лазури,

Одна ты наводишь унылую тень,

Одна ты печалишь ликующий день.

Ты небо недавно кругом облегала,

И молния грозно тебя обвивала;

И ты издавала таинственный гром

И алчную землю поила дождем.

Довольно, сокройся! Пора миновалась,

Земля освежилась, и буря промчалась,

И ветер, лаская листочки древес,

Тебя с успокоенных гонит небес.