Решение проблемных вопросов способствует воспитанию у учащихся внимания, наблюдательности и развитию графической грамотности.

При решении проблемных задач ответ на поставленный вопрос не может быть получен без вычислений. Проблемная задача — это ситуация, требующая от учащихся мыслительных и практических действий на основе законов физики, качественного и количественного анализа с подсчетом тех или иных числовых характеристик процесса. Их решение имеет большое воспитательное значение, так как с помощью проблемных задач можно познакомить учащихся с достижениями науки и техники, воспитывать трудолюбие, настойчивость, волю, характер, целеустремленность. Процесс решения задач также является средством контроля знаний и умений учащихся.

При выполнении проблемного эксперимента появляется возможность установить причинно-следственные связи между явлениями, а также между величинами, характеризующими свойства тел. В соответствии с целями и задачами исследования эксперимент может быть количественным или качественным, демонстрационным, исследовательским, техническим или научным. Широкое при- менение эксперимента в школьном преподавании способствует формированию у учащихся представления об эксперименте как методе научного исследования.

В процессе обучения задача учителя состоит в том, чтобы включить учащихся в познавательный поиск. Для этого необходимо «задеть» ученика, вскрыть противоре- чие предстоящего для изучения материала со сложившейся у него системой знаний. Другое дело, что в ходе решения проблемы, выявленной на основе анализа проблемной ситуации, у учащихся могут возникнуть другие проблемы, которые решаются на этом же (или на последующем) уроке. Главный источник проблемных ситуаций – противоречия которые возникают при изучении физики:

между жизненным опытом учащегося и научными знаниями;

противоречия процесса познания (между ранее полученными знаниями и умениями);

противоречия самой объективной реальности (например, квантовые и волновые свойства фотонов).

Например, жизненный опыт и всѐ предшествующее обучение убеждают учащегося в том, что 1 + 1=2 всегда (независимо от того, что складывается: тела,

числа, объѐмы и т.д.). Напомнив об этом, начинаем урок о строении вещества. В длинную стеклянную трубку до половины наливаем воду, а затем столько же спирта, предварительно подкрасив его. Закрыв свободный конец трубки несколько раз пе- реворачиваем еѐ. Общий объѐм смеси оказывается ниже заранее отмеченного уровня. (Можно смешивать также один стакан крупного гороха с одним стаканом пшена или, лучше, манки.) Опыт рождает проблемную ситуацию. При изучении тепловых яв- лений учитель неоднократно подчѐркивает, что все тела, находящиеся в длительном контакте, имеют одинаковую температуру. Для наглядности можно измерить температуру воздуха в разных местах класса (например, на каждом столе), а после этого попросить учащихся потрогать различные предметы, находящиеся на столах: деревянный и железный бруски, стеклянный стакан и т.д. Житейский опыт судить на ощупь о температуре тела вступает в противоречие с научным фактом равенства температур при длительном тепловом контакте тел. Выдвижение проблемы на основе демонстрации опыта при изучении явления вызывает у учащихся наибольший интерес.

В обучении нет мелочей. Важно не только то, ЧТО говорит учитель, но и КАК он это говорит. Учитель всем своим видом и поведением должен показывать крайнюю заинтересованность в изучаемом явлении, в наблюдении опытов, их анализе, вместе с учащимися удивляться полученному несоответствию, показывать свою

«озадаченность», побуждать их к раскрытию «тайны» природы. Без такого эмоционального отношения к изучаемому вопросу проблемное обучение может не состояться. Часто на одном и том же уроке проблемная ситуация может быть создана многими способами. Какой из них лучше - зависит от конкретного класса. Создание проблемной ситуации - не самое трудное в обучении. Гораздо труднее обеспечить активное участие учащихся на всех этапах решения проблемы. Проблемное обучение можно реализовать через:

Проблемную беседу

Проблемное изложение

Проблемную ситуацию

В проблемной беседе учащиеся совершают все основные познавательные дей- ствия, ведущие к решению проблемы, а учитель лишь направляет и руководит этой познавательной деятельностью. Чтобы учащиеся самостоятельно провели

первоначальный анализ проблемной ситуации и сформировали проблему, важно как можно более явно противопоставить новый факт имеющимся знаниям. Если противоречие выступает явно, то формулировка проблемы напрашивается сама собой. Проблемную беседу наиболее полно удаѐтся провести при изучении свойств тел, частных закономерностей, отдельных явлений. Особенно, если новый материал является частным случаем уже изученного, когда само явление учащимся ещѐ не знакомо, но знаниями, необходимыми для выдвижения гипотезы, они владеют. Например, объяснение самоиндукции на основе законов электромагнитной индукции, полного отражения света на основе законов отражения, и т.д. Например:

При поиске метода измерения физической величины: «Как определить массу деревянного шарика, имея в распоряжении только мензурку с водой?» Ранее массу тела определяли при помощи рычажных весов, а здесь надо использовать закон Архи- меда. Или: «Как определить массу кирпича, имея в наличии только линейку?»

При изучении способов теплопередачи: «Почему лѐд тает, если пробирку с водой и льдом нагревают снизу, ведь вода плохой проводник тепла? Почему металл кажется холоднее дерева, хотя они имеют одинаковую температуру?»

При изучении атмосферного давления, после проблемного опыта с яйцом, втягивающимся в бутылку: «Как вы думаете, зачем мы бросали в бутылку зажжѐнные спички или бумагу? Что происходит при их горении?»

При изучении темы «Самоиндукция»: передвигая ползунок реостата в известном опыте с двумя лампами в параллельных ветвях, добиваемся, чтобы обе горели одинаковым накалом. После демонстрации возникает проблемная ситуация: если со- противление параллельных ветвей одинаково и сила тока тоже одинакова, то почему при замыкании цепи лампа, включѐнная последовательно с катушкой, загорается позднее? Учащиеся не могут высказать правильной гипотезы, если им не подсказать: изменение силы тока в цепи реостата происходит быстрее, чем в цепи катушки индуктивности.

При изучении теплопроводности: охватив деревянный цилиндр полоской бумаги, вносим его в пламя спиртовки. Бумага вскоре загорается (желательно заметить время). Опыт повторяем, но деревянный цилиндр заменяем стальным. Пламя спиртовки довольно долго лижет бумагу, но она не загорается. Предлагаем проанализировать: что было общего в опытах, в чѐм различие. Теперь учащиеся

(возможно, не сразу и не очень чѐтко) могут высказать догадку, что по стали тепло распространяется быстро, а по дереву - нет. Остаѐтся обобщить и уточнить ответы и сформулировать гипотезу: различные тела обладают разной теплопроводностью.

Проблемное обучение может быть реализовано в виде проблемного изложения материала учителем, когда он на основе созданной проблемной ситуации формулирует проблему и в ходе дальнейшего изложения раскрывает, как искали решение возникшей проблемы, какие выдвигали гипотезы. Какие из них наиболее правдоподобны? Почему? Какие трудности на пути проверки гипотезы? Как их можно преодолеть? Какой вывод можно в результате сделать?

Проблемное изложение используется тогда, когда у учащихся недостаточно знаний для самостоятельного анализа проблемной ситуации, для высказывания гипотез. Например, ученики не могут объяснить противоречие между волновой теорией света и основными закономерностями фотоэффекта. Ведь даже М.Планк, впервые высказавший квантовую идею, не мог в душе смириться с ней и долгое время искал другое, классическое решение задачи теплового излучения. Такой материал целесообразно дать на основе проблемного изложения, а не в виде проблемной беседы. При этом важно, чтобы рассказ учителя не был простым повествованием о том или ином этапе развития науки, а основывался бы на создании проблемных ситуаций или (в крайнем случае) ярко обрисовывал учащимся создавшуюся в науке ситуацию (противоречия между новыми экспериментальными данными и господствовавшими в то время теоретическими воззрениями), знакомил учащихся с выдвигающимися гипотезами, давая их оценку, раскрывая рождение новой концепции и доказательство еѐ истинности.

Проблемную ситуацию можно создать с помощью качественного вопроса. Так, например, при изучении атмосферного давления можно спросить: «Нередко наблюдали, как рыбы, поднятые со дна моря, разрываются. Чем это можно объяснить?» При изучении закона Паскаля: «Если из мелкокалиберной винтовки выстрелить в сырое яйцо, то оно разлетится вдребезги, а если в варѐное - образуется просто отверстие. Чем это объяснить?» При изучении гидростатического давления:

«Как раньше добывали жемчуг? Почему ныряльщики часто погибали?» .

Проблемное обучение не может выступать единственным средством активизации познавательной деятельности учащихся, это требует много учебного

времени, да и не всегда возможно. Главное, что учащиеся должны быть подготовлены к самостоятельному решению проблем, т.е. уметь уже более или менее анализировать, синтезировать, абстрагироваться, обобщать, рассуждать (правильно строить умозаключения) и т.д. Нельзя не учитывать и специфику физики как учебного предмета. Овладение языком физики и используемыми в ней приѐмами доказательств и рассуждений требует от учащихся определѐнных усилий.

Проблемное обучение может применяться вначале эпизодически, с большой помощью учащимся со стороны учителя. А в ряде конкретных учебных ситуаций может оказаться предпочтительным традиционное изложение материала. Хорошее изложение) материала, эвристическая беседа, эвристическая лабораторная работа и т.д. учат правильному проведению анализа, обобщения, мыслительных экспериментов и других специфических для физики приѐмам мышления.

Опыт по развитию познавательного интереса учащихся в процессе обучения показал, что можно организовать продуктивную познавательную деятельность и при решении задач о физике с помощью следующих заданий: составление задач самими учащимися; составление системообразующих схем по изученному разделу; составление задач-таблиц; составление задач с использованием логических цепочек; подбор и использование системы задач репродуктивного характера, помогающих решению творческих заданий; использование эвристических приемов в процессе обучения решению задач.

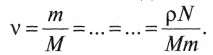

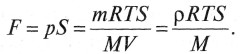

Логические цепочки представляют собой запись, состоящую из первой и окончательной формул определенного рассуждения, а учащимся предлагается восстановить весь этот мыслительный процесс. Количество пропусков между фор- мулами означает количество операций, необходимых для выражения тех или иных физических величин, и получения заранее заданного результата.

Логические цепочки представляют собой запись, состоящую из первой и окончательной формул определенного рассуждения, а учащимся предлагается восстановить весь этот мыслительный процесс. Количество пропусков между фор- мулами означает количество операций, необходимых для выражения тех или иных физических величин, и получения заранее заданного результата.

Это задание может выглядеть так:

Обучение решению логических цепочек целесообразно начать с подробного объяснения и записи на доске всех звеньев логического рассуждения.

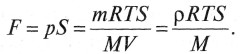

Задание для учащихся в этом случае можно сформулировать следующим образом: по предложенной логической цепочке составьте задачу так, чтобы данная цепочка являлась ее решением.

Примерный текст задачи может выглядеть так: «Определить силу давления некоторого идеального газа, имеющего плотность р, находящегося под невесомым поршнем в сосуде, площадь поперечного сечения которого S, при температуре T».

Опыт работы показывает, что учащиеся включаются в активную деятельность по составлению текста задачи (самостоятельное создание нового образовательного продукта).

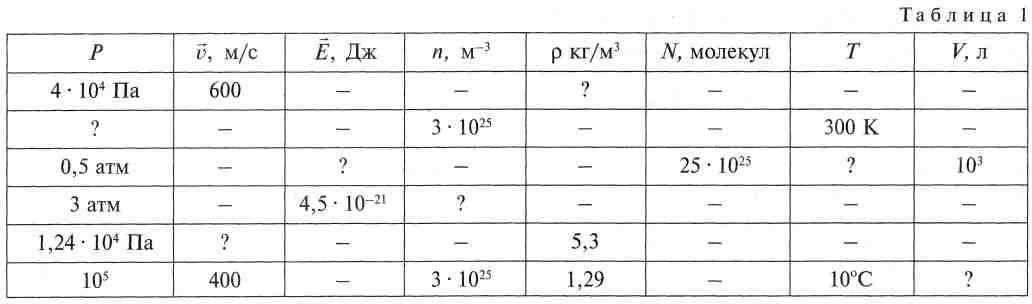

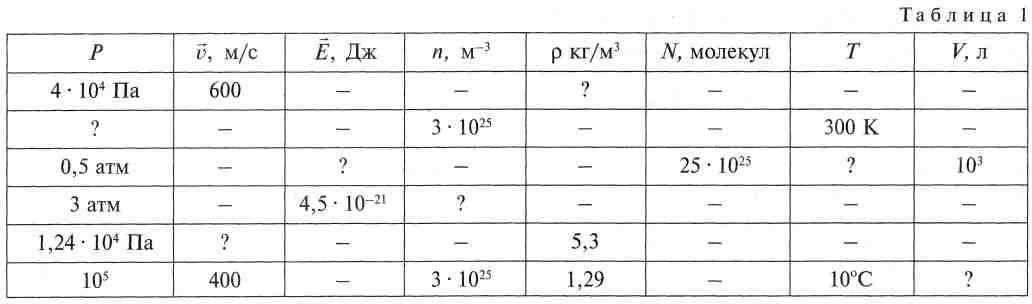

Можно использовать не только стандартные расчетные задачи, но и задачи- таблицы: «По данным таблицы 1 составьте задачи по теме «Уравнение состояния идеального газа» и решите их».

Можно использовать не только стандартные расчетные задачи, но и задачи- таблицы: «По данным таблицы 1 составьте задачи по теме «Уравнение состояния идеального газа» и решите их».

Работа с задачами-таблицами может быть организована как для проверки знаний основных формул и физических величин, так и для формирования умений и навыков по решению стандартных задач.

Особое внимание в работе учителя для развития умений и навыков продуктивной познавательной деятельности должно быть уделено формированию умений решать задачи. Через решение проблемных задач можно организовать продуктивную актуализацию знаний учащихся, так как этот вид задач способствует либо переносу уже имеющихся знаний в новые нестандартные ситуации, либо позволяет отследить некоторые новые закономерности.

Логические цепочки представляют собой запись, состоящую из первой и окончательной формул определенного рассуждения, а учащимся предлагается восстановить весь этот мыслительный процесс. Количество пропусков между фор- мулами означает количество операций, необходимых для выражения тех или иных физических величин, и получения заранее заданного результата.

Логические цепочки представляют собой запись, состоящую из первой и окончательной формул определенного рассуждения, а учащимся предлагается восстановить весь этот мыслительный процесс. Количество пропусков между фор- мулами означает количество операций, необходимых для выражения тех или иных физических величин, и получения заранее заданного результата.

Можно использовать не только стандартные расчетные задачи, но и задачи- таблицы: «По данным таблицы 1 составьте задачи по теме «Уравнение состояния идеального газа» и решите их».

Можно использовать не только стандартные расчетные задачи, но и задачи- таблицы: «По данным таблицы 1 составьте задачи по теме «Уравнение состояния идеального газа» и решите их».