Погрешности при физических измерениях. Физические измерения

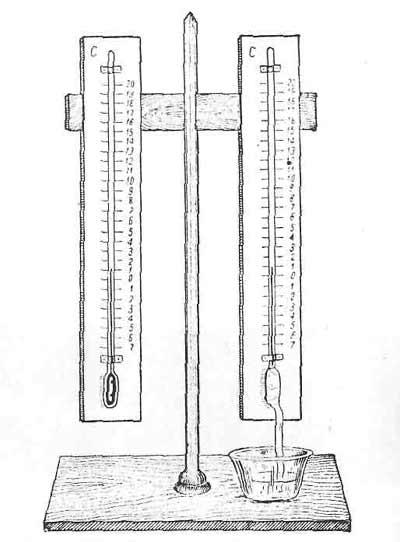

Физика, как точная экспериментальная наука, основывается на количественных данных наблюдений. Свойства физических объектов и явлений характеризуются физическими величинами. Числовое значение физической величины может быть найдено посредством измерений. Измерение – определение значения физической величины опытным путём с помощью средств измерений (технических средств или измерительных приборов). К техническим средствам относятся: линейка, измерительная лента, транспортир, мензурка, равновесие и др. Измерительные приборы: штангенциркуль, микрометр, весы, секундомер, динамометр, термометр, барометр, амперметр, вольтметр и др.

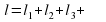

Различают прямые и косвенные измерения.

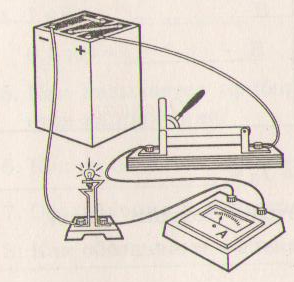

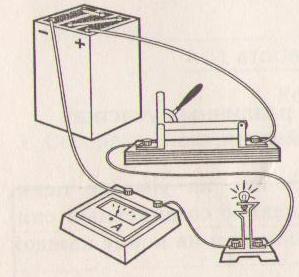

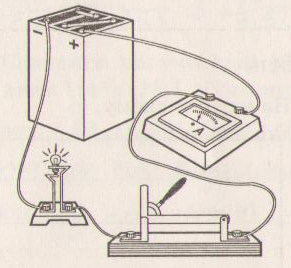

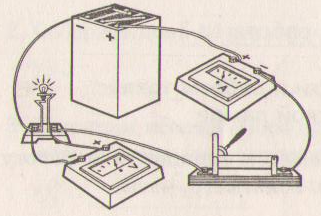

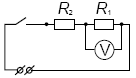

Прямое измерение – нахождение числового значения искомой физической величины непосредственно посредствами измерения. Например, линейные размеры предмета измеряют линейкой или штангенциркулем, атмосферное давление – барометром, силу тока – амперметром.

Косвенное измерение - нахождение числового значения искомой физической величины по формуле, связывающей её с другими физическими величинами, определяемые в результате прямых измерений.

Задача измерений состоит не только в том, чтобы получить числовую оценку какой – либо величины, но и обязательно указать погрешность этой оценки, т.е. абсолютную или относительную погрешность.

Результат измерения физической величины всегда отличается от её истинного значения, наиболее точно отражающего соответствующую физическую характеристику.

При прямых измерениях отклонение действительного значения величины от её истинного значения вызывают следующие факторы:

1) ограниченная точность измерительного прибора, связанная с несовершенством его конструкции и определяемая ценой деления шкалы прибора;

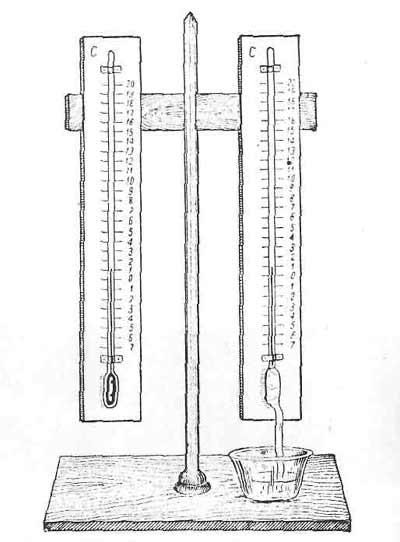

2) непостоянство внешних условий опыта (например, колебания температуры и давление воздуха);

3) Несовершенные действия экспериментатора (например, запаздывание включения секундомера, ошибочный отсчёт данных из-за несовпадения положения уровня глаз наблюдателя и делений на шкале прибора).

При косвенных измерениях отклонение действительного значения величины от её истинного значения является следствием таких факторов, как:

1) неточность метода измерений, т. е. идеализация условий протекания эксперимента (например, при изучения движения тела не учитывается сопротивление воздуха);

2) неполное соответствие исследуемого объекта используемой упрощённой физической модели (наприме6р, измеряемый брусок может не быть идеальным параллелепипедом из-за наличия закруглений на рёбрах и вершинах).

Абсолютная и относительная погрешности

Точность измерения определяется близостью действительного значения физической величины к истинному. Отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины называется погрешностью измерений.

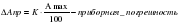

Качество измерений физической величины характеризуют абсолютной погрешностью. Абсолютная погрешность при однократном прямом измерении равна приборной погрешности ∆a=∆aпр. Приборная (экспериментальная) погрешность – погрешность средства измерения. Абсолютную погрешность выражают в единицах измеряемой величины. Чем меньше абсолютная погрешность измерения, тем точнее оно выполнено.

Любой прибор позволяет проводить измерения лишь с определённой точностью. Для средств измерения с линейной шкалой (линейка, измерительная лента, динамометр) приборная погрешность принимается равной половине цены деления шкалы. Секундомер имеет приборную погрешность, равна цене деления.

Результат однократного прямого измерения принято записывать в виде

а = aизм ± ∆a, где аизм – измеренное значение физической величины а, ∆a=∆aпр.

Двойной знак ± перед абсолютной погрешностью означает, что истинное значение измеряемой величины лежит в интервале (аизм - ∆a, aизм±∆a).

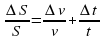

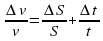

Относительная погрешность при однократном прямом измерении – безразмерная физическая величина, равна отношению абсолютной погрешности к измерённому значению физической величины.

·100%

·100%

Точность измерений различных физических величин сравнивают по их относительным погрешностям. Чем меньше относительная погрешность, тем выше точность измерения.

Итак, любая физическая величина всегда измеряется с определенной точностью, и записывать полученные результаты надо совместно с абсолютной погрешностью.

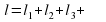

Если проведено несколько измерений (N – количество измерений):

1). Находится среднее значение измеряемой величины:

а1 + а2 + ……..+аN

аср = --------------------------

N

2). Находится абсолютные погрешности всех (N) измерений:

Δа1 = |а1 - аср|; Δа2 = |а2 - аср|;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δаn = |аN - аср|.

3). Средняя абсолютная погрешность всех измерений:

Δа1 + Δа2 + ……………. ΔаN

Δаср = -----------------------------------------.

N

Окончательно истинное значение измерений:

а = аср ± Δаср

аср

= -------- . 100% – относительная погрешность для нескольких (N)

аср измерений.

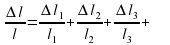

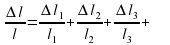

Расчет погрешностей при косвенных измерениях физической величины.

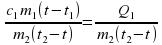

При косвенном измерении значение физической величины находится по формуле, связывающей искомую величину с другими величинами. Среди них могут быть: физические величины, характеристики установки, справочные и табличные данные, универсальные постоянные.

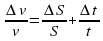

Погрешность косвенно изменяемой величины зависит от погрешностей всех величин, входящих в расчетную формулу.

Абсолютная погрешность ∆а величины x находятся по формуле

∆а = апр·ε

апр – приближенное значение физической величины, т.е. значение, полученное путем измерения.

Окончательный результат записывают в виде: а = апр ± ∆а.

ε = …%

| Измеряемая величина определяется через | Относительная погрешность: |

| сумму:

|

|

| произведение:

|

|

| частное:  |

|

Сущность заключается в том, что погрешность косвенного измерения складывается из погрешностей прямых измерений, которые повторяются в качестве слагаемых столько раз, сколько раз та или иная прямо измеряемая величина входит в расчётную величину в первой степени.

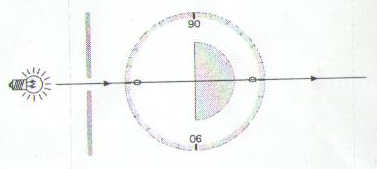

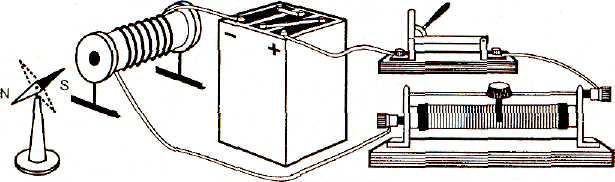

Цена деления, чувствительность электроизмерительного прибора.

Ценой делений шкалы прибора - значение измеряемой величины, вызывающей отклонение указателя на одно деление шкалы. Если шкала прибора равномерна, то цена деления определяется отношением предела измерения прибора Аmax к полному числу делений N, т.е. цена деления равна: C = Amax/N.

Чем меньше цена деления, тем выше точность измерительного прибора.

Чувствительность прибора – величина, обратная его цене деления. Она характеризует число делений, на которое отклоняется стрелка прибора (амперметра, вольтметра и т.д.) при измерении силы тока в 1 А или напряжения в 1В:

=

=  Чем больше чувствительность, тем выше точность измерения прибора.

Чем больше чувствительность, тем выше точность измерения прибора.

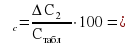

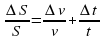

Класс точности, погрешность измерения электроизмерительного прибора.

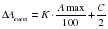

Погрешность измерения электроизмерительного прибора(систематическая погрешность) складывается из погрешности прибора  Апр (это его характеристика) и погрешности отсчета

Апр (это его характеристика) и погрешности отсчета Аотс.

Аотс.

Асист=

Асист=  Апр +

Апр +  Аотс

Аотс

ΔAотс = С/2 – стрелочный прибор. ΔAот = С - цифровой прибор.

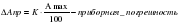

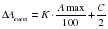

Где К –класс точности прибора, Аmax – максимальное отклонение стрелки прибора.

Класс точности указывают на шкале прибора или в его паспорте (знак % при этом не пишется). Существуют следующие классы точности электроизмерительных приборов: 0,1; 0,2; 0,5 ; 1,0 ; 1,5; 2,5 ; 4,0.

Значит погрешность измерения электроизмерительного прибора можно найти по выведенной формуле:

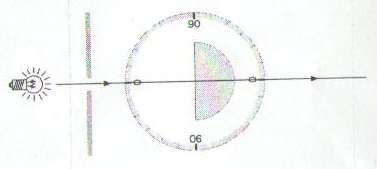

Показатель преломления

Показатель преломления

А

А

·

· ,

, · 100%,

· 100%,

·

·

·100%

·100% А

А

·

· ,

, · 100%,

· 100%,

·

· =

=

·

· =

= ·

· =

=

=

=  =

=

·100%

·100%

=

=  Чем больше чувствительность, тем выше точность измерения прибора.

Чем больше чувствительность, тем выше точность измерения прибора.  Апр (это его характеристика) и погрешности отсчета

Апр (это его характеристика) и погрешности отсчета Асист=

Асист=